针药结合治疗气滞血瘀型痛经22例

- 格式:pdf

- 大小:202.45 KB

- 文档页数:3

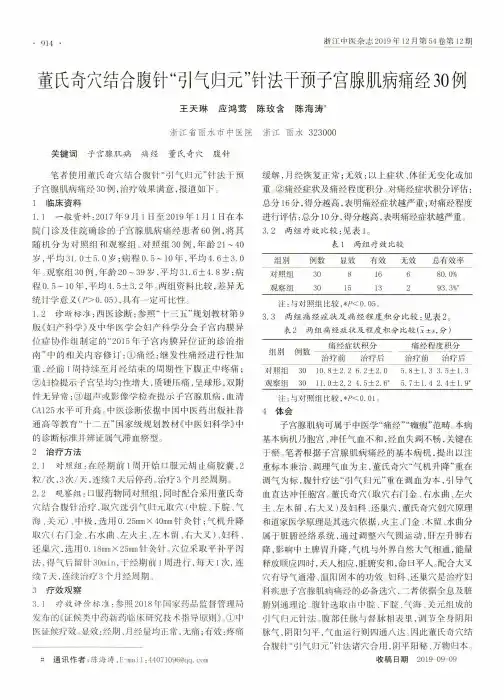

•914 •浙江中医杂志2019年12月第54卷第12期董氏奇穴结合腹针“引气归元”针法干预子宫腺肌病痛经30例王天琳应鸿莺陈玫含陈海涛=浙江省丽水市中医院关键词子宫腺肌病痛经董氏奇穴腹针笔者使用董氏奇穴结合腹针“引气归元”针法干预 子宫腺肌病痛经30例,治疗效果满意,报道如下。

1临床资料1.1 一般资料:2017年9月1日至2019年1月1日在本 院门诊及住院确诊的子宫腺肌病痛经患者60例,将其 随机分为对照组和观察组。

对照组30例,年龄21 ~ 40 岁,平均31.0±5.0岁;病程0.5~10年,平均4.6±3.0 年。

观察组30例,年龄20 ~ 39岁,平均31. 6±4. 8岁;病 程0.5 ~ 10年,平均4.5±3.2年。

两组资料比较,差异无 统计学意义(P>〇.05),具有一定可比性。

1.2诊断标准:西医诊断:参照“十三五”规划教材第9 版《妇产科学》及中华医学会妇产科学分会子宫内膜异 位症协作组制定的“2015年子宫内膜异位证的诊治指 南”中的相关内容修订:①痛经:继发性痛经进行性加 重,经前1周持续至月经结束的周期性下腹正中疼痛;②妇检提示子宫呈均匀性增大,质硬压痛,呈球形,双附 件无异常;③超声或影像学检查提示子宫腺肌病,血清 CA125水平可升高。

中医诊断依据中国中医药出版社普 通高等教育“十二五”国家级规划教材《中医妇科学》中的诊断标准并辨证属气滞血瘀型。

2治疗方法2. 1对照组:在经期前1周开始口服元胡止痛胶囊,2 粒/次,3次/天,连续7天后停药。

治疗3个月经周期。

2.2观察组:口服药物同对照组,同时配合采用董氏奇 穴结合腹针治疗,取穴选引气归元取穴(中脘、下脘、气 海、关元)、中极,选用〇.25mm X40rmn针灸针;气机升降 取穴(右门金、右水曲、左火主、左木留、右大叉)、妇科、还巢穴,选用〇. 18m m X25m m针灸针。

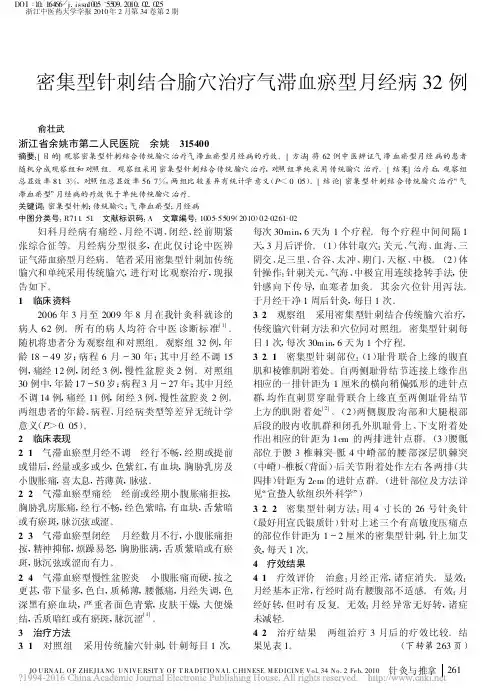

密集型针刺结合腧穴治疗气滞血瘀型月经病32例 俞壮武浙江省余姚市第二人民医院 余姚 315400摘要:[目的]观察密集型针刺结合传统腧穴治疗气滞血瘀型月经病的疗效。

[方法]将62例中医辨证气滞血瘀型月经病的患者随机分成观察组和对照组。

观察组采用密集型针刺结合传统腧穴治疗,对照组单纯采用传统腧穴治疗。

[结果]治疗后,观察组总显效率81.3%,对照组总显效率56.7%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

[结论]密集型针刺结合传统腧穴治疗“气滞血瘀型”月经病的疗效优于单纯传统腧穴治疗。

关键词:密集型针刺;传统腧穴;气滞血瘀型;月经病中图分类号:R711.51 文献标识码:A 文章编号:1005-5509(2010)02-0261-02 妇科月经病有痛经、月经不调、闭经、经前期紧张综合征等。

月经病分型很多,在此仅讨论中医辨证气滞血瘀型月经病。

笔者采用密集型针刺加传统腧穴和单纯采用传统腧穴,进行对比观察治疗,现报告如下。

1 临床资料2006年3月至2009年8月在我针灸科就诊的病人62例。

所有的病人均符合中医诊断标准[1]。

随机将患者分为观察组和对照组。

观察组32例,年龄18~49岁;病程6月~30年;其中月经不调15例,痛经12例,闭经3例,慢性盆腔炎2例。

对照组30例中,年龄17~50岁;病程3月~27年;其中月经不调14例,痛经11例,闭经3例,慢性盆腔炎2例。

两组患者的年龄、病程、月经病类型等差异无统计学意义(P>0.05)。

2 临床表现2.1 气滞血瘀型月经不调 经行不畅,经期或提前或错后,经量或多或少,色紫红,有血块,胸胁乳房及小腹胀痛,喜太息,苔薄黄,脉弦。

2.2 气滞血瘀型痛经 经前或经期小腹胀痛拒按,胸胁乳房胀痛,经行不畅,经色紫暗,有血块,舌紫暗或有瘀斑,脉沉弦或涩。

2.3 气滞血瘀型闭经 月经数月不行,小腹胀痛拒按,精神抑郁,烦躁易怒,胸胁胀满,舌质紫暗或有瘀斑,脉沉弦或涩而有力。

针药并用治疗痛经的古代应用和现代研究摘要我们的研究根据中医对痛经的认识,针药并用治疗和单纯针灸或中药治疗痛经的相关历史文献的研究来探索痛经针药并用治疗规律。

中药按分型分别组方,效果比较理想。

而中药合针灸治疗是根据辨证分型与《针经指南》中阐述的。

“交经八穴,针道之要也。

”列缺为八脉交会穴之一,能主脉,且列缺又为手太阴肺经之络穴。

因此,针刺列缺可通调诸脉之气,行气活血,使子宫血运通畅,子宫过度收缩得以缓解。

温和灸列缺也可温经行气,加强针刺止痛功能。

但由于我们没有按中医分型分别选择不同的穴位,所以针灸列缺穴对气血两虚、肝肾亏损两型的治疗效果不理想。

通过针灸治疗痛经临床使用频率表发现三阴交使用频率很高,关元为任脉和足三阴经的交会穴,又位于胞宫部位,具有调冲任、温元阳、散寒镇痛之功。

地机为足太阴脾经的郄穴,既可健脾祛湿,又可通经镇痛。

太冲为足厥阴肝经原穴,配合血海行气解郁,调理气血。

水道为足阳明经穴,冲脉隶于阳明,此穴具有调和冲任、镇痛的作用。

三阴交是足三阴交会穴,可活血调经。

合谷为手阳明经的原穴,有理气镇痛的作用。

用补合谷、泻三阴交的针刺方法,可理气活血,祛瘀镇痛。

针药合用,相得益彰,共奏温经散寒、活血镇痛之效。

关键词:针药并用,辨证分型,频率,三阴交目录一单纯药物治疗与针药并用治疗痛经疗对照1 临床资料2 辨证治疗方法3 结果4 讨论二针灸与针药并用治疗痛经疗对照1 临床资料2 辨证治疗方法3 结果4 讨论三现代医学治疗研究四痛经针药并用治疗规律的探索性研究痛经针药并用治疗规律的文献研究引言近十年来关于中医针灸治疗痛经的报道很多,本文从临床应用疗效、机理研究等方面作如下综述。

因此,选择这一课题进行研究和论文撰写。

目的是:从分析古人对人与自然和社会关系认识的角度出发,总结和分析有关针药并用预防保健理论的论述,倡导建立便于掌握,简单实用的针灸预防保健体系,让《内经》理论与思想真正发扬光大,让更多的人享受到简单有效的针灸疗法及预防保健技术,真正让先圣创立医道的苦心得以实现。

《揿针配合口服膈下逐瘀汤治疗气滞血瘀型原发性痛经的临床观察》一、引言原发性痛经是妇科常见病之一,主要表现为经期或行经前后出现下腹部疼痛、坠胀,并伴有其他不适症状,严重影响女性的生活质量。

其病因多与气滞血瘀有关,即气血运行不畅,导致经血排出受阻。

传统中医治疗痛经的方法多样,本文旨在探讨揿针配合口服膈下逐瘀汤治疗气滞血瘀型原发性痛经的临床效果。

二、治疗方法1. 揿针治疗:揿针是一种中医外治法,通过在特定穴位埋入针芯,达到通经活络、调和气血的目的。

根据患者症状及体质,选择合适的穴位进行揿针治疗。

2. 口服膈下逐瘀汤:膈下逐瘀汤是一剂具有活血化瘀、行气止痛功效的中药方剂。

根据患者病情,配合其他中草药进行煎煮,制成汤剂口服。

三、临床观察1. 观察对象:本研究共纳入气滞血瘀型原发性痛经患者60例,年龄范围16-45岁,病程1-10年。

2. 治疗方法:患者接受揿针配合口服膈下逐瘀汤治疗,连续治疗3个月经周期。

3. 观察指标:记录患者治疗前、后的痛经程度、伴随症状、生活质量等指标变化。

4. 疗效评定:根据患者治疗后的症状改善情况,分为显效、有效和无效三个等级。

四、结果分析1. 临床效果:经过3个月经周期的治疗,大部分患者的痛经程度得到明显缓解,伴随症状也有所减轻。

其中,显效患者占60%,有效患者占35%,无效患者占5%。

总有效率高达95%。

2. 生活质量改善:治疗后,患者的生活质量得到显著提高,疼痛程度减轻,情绪稳定,睡眠质量改善。

3. 不良反应:治疗过程中未发现明显的不良反应。

五、讨论揿针配合口服膈下逐瘀汤治疗气滞血瘀型原发性痛经的临床效果显著。

揿针通过刺激穴位,达到通经活络、调和气血的目的;而膈下逐瘀汤则具有活血化瘀、行气止痛的功效。

二者相结合,共同作用于患者的气血运行,从而改善痛经症状。

此外,治疗过程中未发现明显的不良反应,说明该方法安全性较高。

六、结论本研究表明,揿针配合口服膈下逐瘀汤治疗气滞血瘀型原发性痛经的临床效果显著,能明显改善患者的痛经程度、伴随症状及生活质量。

针刺会阴穴治疗痛经数百例速效女同志痛经属于妇科最常见的症状之一,有的患者发病急骤,痛苦难堪满头冷汗,有的患者病史缠绵,数年不愈,每个月都饱受痛经的煎熬。

痛经的原因是多方面的,肝气不舒,下焦寒邪,气血两亏,气滞血瘀等等原因都可以导致痛经发作,因此治疗起来颇感棘手,长期针灸治疗,许多患者无法坚持。

服用汤药,许多患者不喜欢喝苦药汤子。

这可怎么办呢?本诊所这现年通过仔细钻研探讨,终于创造出了针刺会阴穴的有效方案。

极大的解决了痛经患者的长期痛苦。

穴位部位,在人体的肛门与生殖器之间中点,穴位区域严格消毒后针刺一公分深度即可,速刺疾出,不需留针,许多患者竟然一次痊愈,少数患者需要每次痛经时针刺一次,几次后基本彻底痊愈。

尤其是许多学生,痛得无法上学,针刺后即刻明显缓解能及时去学校以免误课。

病例不胜枚举,在这里就不一一介绍了。

医痴按:会阴穴是个神奇的穴位,人体奇经八脉中最重要的三条经脉任督冲脉交汇于此,任脉为阴脉之海,督脉为阳脉之海,冲脉为血海,又为十二经之海,人体能量最多的三条经脉交汇于此,此处暗藏之能量可想而知。

道家天门地户之地户,瑜伽之海底轮,鬼门十三针之鬼藏等等皆在此。

从洛书来看,此处在北方,属肾,为先天阳气升发之处,是“天一生水”之处。

先天一点真阳从此穴而出,上督脉循头顶又下任脉,归于丹田。

然因此穴位置特殊,故自古用此穴治病人实不多。

今人郭廷英前辈善用此穴治疗乳腺增生,奇效,几次即可消增生于无形,又用此穴治带状疱疹及顽固性痛症及癌症之疼痛等,皆有奇效。

医者以治病救人为己任,若能为患者解除病痛,医者又何须有此分别之心而弃之不用耶?百岁针灸医生治病保健核心8穴详解无极保养灸是我的治疗术的核心,是我根据古代医书中记载的几乎所有的灸术,通过二十多年的临床经验加以检验后创造出来的。

四十多年来对无数患者的治疗效果已经证明其功效。

之前的灸术只局限于由专门的针灸师来做,而无极保养灸人人都可以用,而且适用于所有疾病。

无极保养灸不仅是治疗法,更是保养法。

针药并施治疗痛经1例

赖锦茂;杨泽填;叶晋通

【期刊名称】《中国民间疗法》

【年(卷),期】2016(24)1

【摘要】病例资料患者,女,24岁,2014年5月23日初诊。

主诉经期小腹剧

痛1d。

患者平素即有痛经,隐痛为主,休息后可缓解,月经推迟,有时可达10d 之久,周期30~40d,5d左右干净,量少,色暗红,血块(++),腰酸(+),腰腹部冷痛明显。

【总页数】1页(P55)

【作者】赖锦茂;杨泽填;叶晋通

【作者单位】广州中医药大学第一临床医学院,广东广州510405;广州中医药大学

第一临床医学院,广东广州510405;广州中医药大学第一临床医学院,广东广州510405

【正文语种】中文

【相关文献】

1.针药结合治疗气滞血瘀型痛经22例

2.针药结合治疗原发性痛经的临床观察

3.针药结合治疗痛经1则

4.针药合用治疗膜样痛经疗效观察

5.张玉莲教授针药并用治

疗丛集性头痛经验撷英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医辨证论治原发性痛经的研究进展许壅荣;赵海洋;王璐瑶;杨金月;张亚倩;赵冠军;韩雪华;孙娜【摘要】中医治疗原发性痛经按分型治之,辨证准确,临床疗效显著.文章对近几年中医辨证论治原发性痛经的文献进行整理,将资料按气滞血瘀型、寒湿凝滞型、湿热瘀阻型、气血虚弱型及肝肾亏虚型进行分类,通过CNKI检索分析治疗方法,总结临床治疗效果,肯定了中医辨证论治原发性痛经的疗效,以期为今后的临床研究提供理论依据及方向.【期刊名称】《中国民族民间医药》【年(卷),期】2018(027)023【总页数】3页(P62-64)【关键词】原发性痛经;中医辨证论治;中医疗法【作者】许壅荣;赵海洋;王璐瑶;杨金月;张亚倩;赵冠军;韩雪华;孙娜【作者单位】华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000;华北理工大学中医学院, 河北唐山 063000【正文语种】中文【中图分类】R271.11+3痛经,亦称“经行腹痛”,是女性正值经期或经期前后,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛昏厥[1]。

现代医学根据有无器质性病变将痛经分为原发性痛经和继发性痛经,原发性痛经是指月经前后及行经期间出现下腹部疼痛、坠胀,而生殖器官无器质性病变的痛经类型[2]。

目前,西医治疗原发性痛经一般以非甾体抗炎药、避孕药等药为主[3-4],少数为手术治疗[5],虽效果较理想,但副作用大,治标不治本;而中医疗法有独特的优势,通过辨证论治选用适宜的治疗方法,临床疗效显著。

中医认为原发性痛经的发病原理主要是气血运行不畅或气血运行无力所致,气为血之帅,血为气之母,气血运行不畅多由外感风寒湿邪所致,气血运行无力多由内伤杂病所致,故不通则痛,不荣则痛。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经是一种常见的痛经类型,多见于寒冷季节或月经期间,主要表现

为经期腹痛、经血颜色暗紫或带有血块、经期延长等症状。

中医治疗该类型的痛经主要从

寒凝气滞和血瘀两个方面进行分析和针对性治疗。

首先是寒凝气滞,寒凝是指寒邪侵袭机体导致经脉闭阻,气滞则是指气血运行不畅,

通络无力。

中医常用的治疗方法有温补、理气等。

可以使用挂姜薄荷煎剂,既可以温中散寒,又可以理气消滞,对于寒凝气滞型痛经有一定的疗效。

中医还强调调整生活节律,保

持温暖,避免受寒,饮食要清淡,避免食用冷食等。

其次是血瘀,血瘀是指经脉淤滞,气血运行不畅。

中医的治疗方法主要包括活血化瘀、通络止痛等。

可以采用桃仁炒姜汤,或者丹参、莪术炮姜丸等药物来活血化瘀,改善经脉

状况,缓解疼痛。

中医提倡运动,通过适当的运动可以促进气血流通,有助于缓解痛经。

需要注意的是,中医治疗寒凝气滞血瘀型痛经时,需要综合考虑个体差异,根据患者

的具体情况进行针对性治疗。

还要注意辨证论治,结合整体病情,综合运用中医药治疗方法,以达到治疗痛经的目的。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析主要从寒凝气滞和血瘀两个方面入手,通过温补、理气、活血化瘀等方法来改善疼痛症状。

每个人的体质和病情都有所不同,治疗时需要个

体化调整,综合运用中医药治疗方法,取得更好的疗效。

中医治愈案例在当今社会,中医作为一种传统的医疗方式,受到了越来越多人的关注和认可。

相比于西医的药物治疗,中医在治疗疾病时注重整体调理,强调“治未病”的理念,因而在一些慢性病、疑难杂症的治疗中,中医往往能够取得更好的疗效。

以下将介绍几个中医治愈案例,来展示中医在治疗各种疾病中的独特魅力。

案例一,中医治愈慢性胃炎。

小王,女,32岁,因长期失眠、食欲不振、腹胀、反酸等症状就诊于中医门诊。

经过中医师详细的望、闻、问、切四诊,诊断为脾胃虚弱、气滞血瘀、肝郁脾虚型慢性胃炎。

中医师给予了清热解毒、健脾和胃的中药治疗,并结合针灸调理。

经过一个疗程的治疗,小王的失眠症状明显缓解,食欲增加,腹胀、反酸等症状也明显改善。

经过数个疗程的治疗后,小王的慢性胃炎症状完全消失,体质也明显好转。

案例二,中医治愈痛经。

小李,女,25岁,因月经不调、经期腹痛、情绪低落等症状就诊于中医门诊。

中医师根据小李的症状特点,诊断为肝气郁结、气滞血瘀型痛经。

中医师采用了调理肝气、活血化瘀的中药治疗,并结合温经散寒的艾灸疗法。

经过连续三个月的治疗,小李的月经周期逐渐恢复正常,经期腹痛明显减轻,情绪也逐渐好转。

经过半年的治疗,小李的痛经症状完全消失,整个人焕发出了活力和健康。

案例三,中医治愈颈椎病。

小张,男,45岁,因颈部酸痛、僵硬、头晕等症状就诊于中医门诊。

中医师根据小张的症状特点,诊断为风寒湿困、气血不畅型颈椎病。

中医师采用了祛风散寒、活血化瘀的中药治疗,并结合针灸疗法。

经过一个疗程的治疗,小张的颈部症状明显改善,头晕的症状也逐渐减轻。

经过数个疗程的治疗后,小张的颈椎病症状完全消失,颈部恢复了正常的活动度,头晕的症状也不再出现。

以上这些中医治愈案例充分展示了中医在治疗各种疾病中的独特优势,中医注重整体调理、疏导经络、调和阴阳,因而在一些慢性病、疑难杂症的治疗中,往往能够取得更好的疗效。

希望更多的人能够了解中医的魅力,选择适合自己的治疗方式,获得健康和幸福。