中国科学院深圳先进技术研究院导师简况表导师姓名孟庆虎性别男

- 格式:doc

- 大小:95.00 KB

- 文档页数:4

光、电磁微波、物理王明新,1957年3月1日数学物理方程刘继军1965-01-19缪国庆. 1945年8月刘南生1946年10江风益1963年10月底赵凯华,祖籍浙江杭州,1930年5月26日刘文江1935-10-16李人厚1935-5-1刘纯亮1959-11-13黄伯云1945.11.24贾瑞皋1948年2季家镕1946年11庄钊文,1958年6俞宽新1946.10赵峥1943年8宋文淼1938年5丁祖荣1944年11陈维桓1940年3马礼敦1935年5耿信笃1941年4朱自强先生(1934-1995),物理学家,1934年10月23日出生于上海朱自强1936年9月1日力学朱自强1930年10月董曾南1932年11章梓雄1944 年11董湘怀1955年11范维澄(1943.1.28-)陈秉乾1937年11月chen bq@王稼军1947-09-12吴有庭1968年11月高锟(Charles Kao 1933-11-4)李新洲1946年3月17何济洲1962年10月31日出生赖珍荃1963-6-19徐旭明1964年9吴思诚1938-01-09陈熙谋1934年8马伯强1962-7-13李定平1965-4-9高春媛1972-3-7邓卫真1963-8-3刘林华,男,1966年1月生,江西省瑞金市人戴锅生男,1939年12月生吕英华男,1944年7月徐善驾1939年7月9日周文斌,1960年10月20陸衛博士,1962年5月10日阮双琛,1963年10陆学善1905年9月21日-1981年5月20日张贤科1944年3(农历2月)张光寅1932年10成平1932年6月17陈懋章1936.2.10胡刚复1892年3月24日-1966年2月19日洪嘉振1944年7朱克勤1946年10刘延柱1936-7-6包光伟59-10-31余其铮1933年10月18日彭惠民1949年6郑春开1936年3赵连城(1938.2.18-)。

相新春简历

摘要:

1.相新春简介

2.相新春的教育背景

3.相新春的工作经历

4.相新春的科研成果

5.相新春的社会兼职与荣誉

正文:

相新春,男,汉族,1965年1月生,江苏兴化人,1990年7月参加工作,1987年12月加入中国共产党,研究生学历,博士学位。

1.相新春简介

相新春,现任中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师,中国科学院大学全职教授。

主要从事计算机视觉、图像处理、模式识别等领域的研究工作。

2.相新春的教育背景

1983年至1987年,在南京大学计算机科学与技术系学习,获学士学位;1987年至1990年,在南京大学计算机科学与技术系学习,获硕士学位;1995年至1998年,在中国科学院自动化研究所学习,获博士学位。

3.相新春的工作经历

1990年至1995年,在南京大学计算机科学与技术系任教;1998年至今,在中国科学院自动化研究所工作,先后担任助理研究员、副研究员、研究

员。

4.相新春的科研成果

相新春教授在计算机视觉、图像处理、模式识别等领域取得了丰硕的科研成果,已发表学术论文200余篇,主持和参与国家自然科学基金、国家863计划、国家重点研发计划等项目20余项。

他的研究成果在多个领域得到了广泛应用,为推动我国计算机视觉技术的发展做出了重要贡献。

5.相新春的社会兼职与荣誉

相新春教授担任了中国计算机学会计算机视觉专委会委员、中国图像图形学学会图像处理专委会委员等职务。

中国科学院深圳先进技术研究院导师简况表

导师姓名冯圣中性别男职称研究员

专业名称计算机科学导师类别博导

所在单元高性能计算中心是否兼职否

招生专业计算机应用技术、计算机技术

研究方向高性能计算,云计算,生物信息学

在研课题华南高性能计算与数据模拟网格结点 高通量基因测序技术及其应用

深港创新圈网格结点建设及应用

个人简历1986.9—1991.7 中国科学技术大学

1991.8—1997.7 北京理工大学,工学博士

1991.11—2000.12 北京装备论证研究所,助研/副研

2001.1—2005.7 中国科学院计算技术研究所,副研

2005.8—2007.9 加拿大多伦多大学,访问教授

2007.10—中国科学院深圳先进技术研究院,研究员,副所长

主要科研成果及所获荣誉

作为项目负责人,先后承担国家863项目、国家自然科学基金项目多项;参与国家自然科学基金委重大专项“基于网络的大规模科学计算环境”等项目;负责深港创新圈项目“深港创新圈网格结点建设及其应用”项目。

2006年获中国科学院第二届杰出成就奖、首届“春晖杯”海外留学人员创新创业大赛一等奖,2007年获国家科学技术进步二等奖,2008年获微软HPC学者项目学生及教师研究奖第一名。

近五年来,发表SCI/EI收录论文30余篇。

已毕业博士研究生5名、硕士研究生8名,其中1篇博士论文获中国计算机学会优秀博士论文奖。

联系方式邮箱 sz.feng@ 备注。

电子科技大学计算机学院导师及其科研能力介绍为方便大家报考我们学校,了解各位导师的学术和科研能力,科大考研网www.**将提供给大家详细的信息。

陈雷霆,1966年7月出生,男,现任电子科技大学计算机学院副教授、副院长,主管学院的科研、产业和外事工作,在职博士研究生;现为中国软件行业协会理事,四川省计算机学会理事。

主要研究方向:(1)信息安全;(2)网络多媒体与虚拟现实。

主要科研项目:国家“863-317-403”项目—综合业务多媒体通讯终端与系统;“八五”军事预研项目激光成像雷达系统;多媒体安全监控系统;“九五”军事预研项目激光防撞雷达系统;总装备部项目军用移动图象采集压缩传输系统;航空科技信息集成处理系统;模拟实战射击训练系统;国家“十五”863信息安全项目等。

开设研究生课程:多媒体技术及应用、计算机图形学、软件认证;本科生课程:多媒体技术、数字逻辑。

--------------------------------------------------------------------------------李毅超,男,1969年6月,硕士,副教授。

1997年4月毕业于电子科技大学,获计算机应用硕士学位。

现任网络安全基础实验室主任,计算机网络与通信研究室主任,计算机网络与安全技术研究所副所长,兼成都市软件行业协会副秘书长。

研究方向为计算机网络与通信、网络信息安全、嵌入式应用。

参加或主持"恩威网络MIS系统“、“420驻厂军代室光纤网络MIS系统”、“路由器开发”、信产部基金项目“IP电话网关”,成都华易“美视数字录像监控系统”、西部网信“软交换关守和IP电话多功能终端研发”等近10个科研项目,获得四川省科技三等奖1项,省部级科技成果鉴定5项,国家版权局软件著作权2项。

出版《计算机网络》教材1本在国内外重要刊物和国际会议上发表论文十余篇。

为本科和硕士生开设了若干课程。

获得Microsoft、Novell、SCO、Cisco、Compaq等各大公司认证证书和授权讲师资格。

北京大学国家发展研究院(中国经济研究中心)一、本院简介北京大学国家发展研究院(NSD)是在著名的北京大学中国经济研究中心基础上新组建的、一个以综合性社会科学研究为主的科研教学机构,致力于中国社会科学的国际化、规范化、本土化,推进学科体系、学术观点和研究方法的创新。

北京大学中国经济研究中心将作为国家发展研究院的一个机构继续存在。

作为在国内外享有盛名的综合性大学,北京大学学科门类齐全,具有良好的学术气氛和学术传统,为跨学科的综合研究奠定了坚实的基础。

北京大学国家发展研究院致力于推进中国社会科学的综合研究,尝试组织跨学科的研究,培养综合性的国家发展高级人才,以综合性的知识集结服务于我国改革发展和全球新秩序的建设,服务于社会科学的发现与探索。

这也是实现北京大学在新时期创世界一流大学目标的一个重要组成部分。

国家发展研究院将以国家发展为中心议题,立足于中国改革发展与现代化的实践,前瞻性地提出重大的战略、制度、政策和基础理论问题,持续关注全球格局的演变,参与改革发展与建设国际新秩序的高层对话。

按照“小机构、大网络”的原则,组织跨学科的综合研究,培养综合性的国家发展高级人才,成为中国集结高水平综合性知识的一个学界思想库。

国家发展研究院现有博士生导师30名,陈平、宫玉振、龚强、海闻、胡大源、霍德明、雷晓燕、李立行、李玲、梁能、林毅夫、卢锋、马浩、平新乔、沈艳、宋国青、唐方方、汪丁丁、汪浩、巫和懋、鄢萍、姚洋、易纲、余淼杰、曾毅、曾志雄、张黎、赵耀辉、周其仁、朱家祥。

硕士研究生方向包括西方经济学、世界经济、政治经济学、金融学、经济史以及国民经济学等。

二、经济学双学士学位和经济学辅修介绍国家发展研究院经济学双学位(辅修)项目成立于1996年,其目的是为适应新时期我国社会主义现代化建设发展的需要,培养“厚基础、宽口径、高素质”、富有创新精神、跨学科优势的新型人才;以及选拔有志于经济学研究的优秀学生,培养世界一流的中国经济学家,和各行业未来的领军人才。

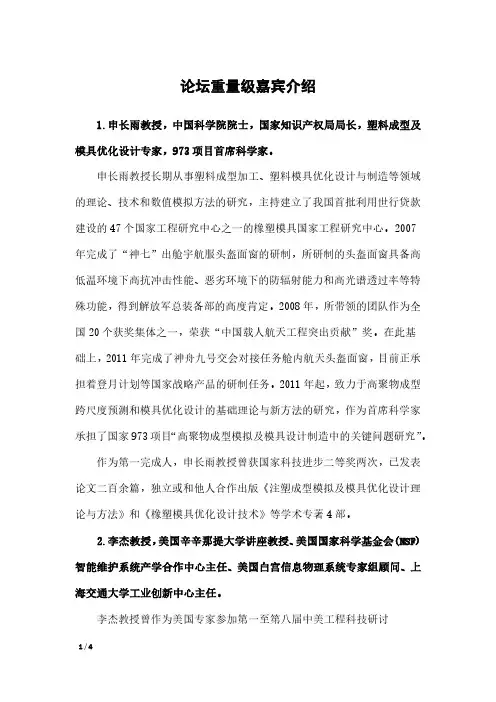

论坛重量级嘉宾介绍1.申长雨教授,中国科学院院士,国家知识产权局局长,塑料成型及模具优化设计专家,973项目首席科学家。

申长雨教授长期从事塑料成型加工、塑料模具优化设计与制造等领域的理论、技术和数值模拟方法的研究,主持建立了我国首批利用世行贷款建设的47个国家工程研究中心之一的橡塑模具国家工程研究中心。

2007年完成了“神七”出舱宇航服头盔面窗的研制,所研制的头盔面窗具备高低温环境下高抗冲击性能、恶劣环境下的防辐射能力和高光谱透过率等特殊功能,得到解放军总装备部的高度肯定。

2008年,所带领的团队作为全国20个获奖集体之一,荣获“中国载人航天工程突出贡献”奖。

在此基础上,2011年完成了神舟九号交会对接任务舱内航天头盔面窗,目前正承担着登月计划等国家战略产品的研制任务。

2011年起,致力于高聚物成型跨尺度预测和模具优化设计的基础理论与新方法的研究,作为首席科学家承担了国家973项目“高聚物成型模拟及模具设计制造中的关键问题研究”。

作为第一完成人,申长雨教授曾获国家科技进步二等奖两次,已发表论文二百余篇,独立或和他人合作出版《注塑成型模拟及模具优化设计理论与方法》和《橡塑模具优化设计技术》等学术专著4部。

2.李杰教授,美国辛辛那提大学讲座教授、美国国家科学基金会(NSF)智能维护系统产学合作中心主任、美国白宫信息物理系统专家组顾问、上海交通大学工业创新中心主任。

李杰教授曾作为美国专家参加第一至第八届中美工程科技研讨(SATEC),数次担任机械工程组组长,得到江泽民、朱镕基等领导人接见。

先后获得美国国家科学基金会杰出成就奖、美国制造工程师协会制造工程杰出青年奖、美洲中国工程师协会(CIE-USA)“杰出贡献奖”。

1994年,美国总统克林顿与高尔副总统致信表彰他对美国科技再创新项目(TRP)与在新一代能源汽车项目(PNGV) 的贡献。

李杰(Jay Lee)教授目前的研究重点是以工业大数据分析为主的智能预测技术、产品及服务的主控式创新设计。

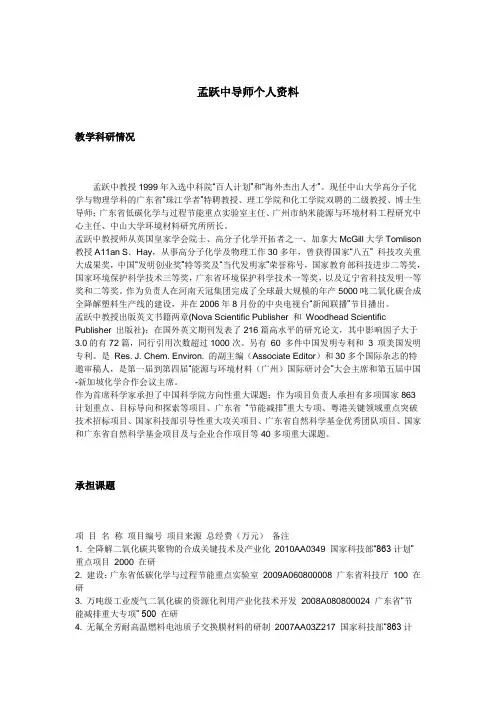

孟跃中导师个人资料教学科研情况孟跃中教授1999年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”。

现任中山大学高分子化学与物理学科的广东省“珠江学者”特聘教授、理工学院和化工学院双聘的二级教授、博士生导师;广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任、广州市纳米能源与环境材料工程研究中心主任、中山大学环境材料研究所所长。

孟跃中教授师从英国皇家学会院士、高分子化学开拓者之一、加拿大McGill大学Tomlison 教授A11an S.Hay,从事高分子化学及物理工作30多年,曾获得国家“八五” 科技攻关重大成果奖,中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号,国家教育部科技进步二等奖,国家环境保护科学技术三等奖,广东省环境保护科学技术一等奖,以及辽宁省科技发明一等奖和二等奖。

作为负责人在河南天冠集团完成了全球最大规模的年产5000吨二氧化碳合成全降解塑料生产线的建设,并在2006年8月份的中央电视台“新闻联播”节目播出。

孟跃中教授出版英文书籍两章(Nova Scientific Publisher 和Woodhead Scientific Publisher 出版社);在国外英文期刊发表了216篇高水平的研究论文,其中影响因子大于3.0的有72篇,同行引用次数超过1000次。

另有60 多件中国发明专利和3 项美国发明专利。

是Res. J. Chem. Environ. 的副主编(Associate Editor)和30多个国际杂志的特邀审稿人,是第一届到第四届“能源与环境材料(广州)国际研讨会”大会主席和第五届中国-新加坡化学合作会议主席。

作为首席科学家承担了中国科学院方向性重大课题;作为项目负责人承担有多项国家863计划重点、目标导向和探索等项目、广东省“节能减排”重大专项、粤港关键领域重点突破技术招标项目、国家科技部引导性重大攻关项目、广东省自然科学基金优秀团队项目、国家和广东省自然科学基金项目及与企业合作项目等40多项重大课题。

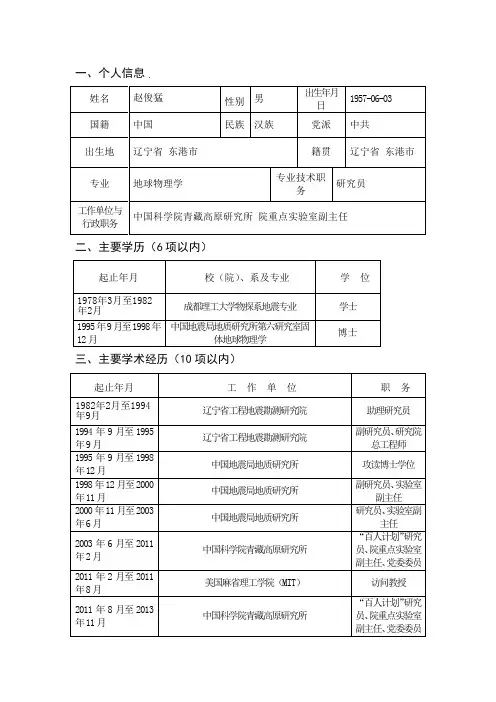

一、个人信息姓名赵俊猛性别男出生年月日1957-06-03国籍中国民族汉族党派中共出生地辽宁省东港市籍贯辽宁省东港市专业地球物理学专业技术职务研究员工作单位与行政职务中国科学院青藏高原研究所院重点实验室副主任二、主要学历(6项以内)起止年月校(院)、系及专业学位1978年3月至1982年2月成都理工大学物探系地震专业学士1995年9月至1998年12月中国地震局地质研究所第六研究室固体地球物理学博士三、主要学术经历(10项以内)起止年月工作单位职务1982年2月至1994年9月辽宁省工程地震勘测研究院助理研究员1994年9月至1995年9月辽宁省工程地震勘测研究院副研究员、研究院总工程师1995年9月至1998年12月中国地震局地质研究所攻读博士学位1998年12月至2000年11月中国地震局地质研究所副研究员、实验室副主任2000年11月至2003年6月中国地震局地质研究所研究员、实验室副主任2003年6月至2011年2月中国科学院青藏高原研究所“百人计划”研究员、院重点实验室副主任、党委委员2011年2月至2011年8月美国麻省理工学院(MIT)访问教授2011年8月至2013年11月中国科学院青藏高原研究所“百人计划”研究员、院重点实验室副主任、党委委员2013年11月至2014年5月南极科考南极大学教授2014年6月至今中国科学院青藏高原研究所“百人计划”研究员、院重点实验室副主任、党委委员四、重要学术任(兼)职(6项以内)指在重要学术组织(团体)或重要学术刊物等的任(兼)职起止年月名称职务1998年12月至今北京地球物理学会常务理事2003年6月至今中国青藏高原研究会理事、党委副书记(2016年起)2010年10月至今GEOSCIENCE FRONTIERS (2010)、POLARSCIENCE(2016)等编委2015年4月至今中国科学院大学岗位教授2016年12月至今中国地质学会大陆地壳和地幔研究分会副主任2016年12月至今中国地球物理学会中国大陆动力学专业委员会副主任五、在科学技术方面的主要成就和贡献(3000字以内)赵俊猛是中科院青藏高原研究所首批引进的“百人计划”研究员,是该所地球物理学科带头人。

光伏孟庆法光伏孟庆法,一个富有创造力和决心的科学家。

他的贡献和研究成果在太阳能领域产生了重大影响。

本文将从他的早年经历、研究成果和对未来的展望等方面来介绍光伏孟庆法。

光伏孟庆法出生于一个普通的农村家庭。

在童年时期,他对科学的好奇心和追求知识的热情就像一团火焰,燃烧着他的内心。

无论是家里的小发明还是课堂上的实验,他总是充满激情地参与其中。

这种对科学的热爱驱使着他不断学习和探索。

在大学时代,光伏孟庆法选择了学习电子工程专业。

他深入研究了光电效应和半导体材料的特性。

在一次偶然的机会下,他了解到了光伏发电技术,这是一种利用太阳能转化为电能的技术。

这个领域的潜力和前景让他着迷,并决定将其作为未来的研究方向。

光伏孟庆法毕业后,他进入了一家知名的科研机构工作。

在这里,他与一群志同道合的科学家一起,致力于光伏发电技术的研究和开发。

他们通过改进太阳能电池的材料和结构,提高了光电转化效率。

他们还研究了太阳能电池的寿命和稳定性,使其在各种环境条件下都能正常工作。

光伏孟庆法和他的团队还利用纳米材料和量子效应等前沿科技,开发出高效、轻薄和灵活的太阳能电池。

这些电池可以应用于各种场景,如建筑物外墙、汽车车顶和移动设备等。

通过光伏发电技术的应用,他们为实现可持续能源发展作出了重要贡献。

未来,光伏孟庆法希望继续深入研究和开发太阳能技术。

他认为,太阳能是一种无穷的能源,可以为人类提供清洁、可再生的电力。

他相信,通过不断的创新和努力,太阳能将成为未来能源领域的主力。

他希望能够将太阳能技术普及到全球各个角落,为人类创造一个更加美好的未来。

光伏孟庆法是一个充满激情和追求卓越的科学家。

他的研究成果和贡献为太阳能行业带来了巨大的推动力。

他的故事告诉我们,只要有信念和决心,我们可以改变世界。

让我们一起为可持续发展努力,为人类创造一个更加美好的未来。

理论物理导师简介1. 冯兆庆,教授,博士生导师。

国家优秀青年基金获得者,主要从事超重核反应机制和其结构、多核子转移反应、中高能重离子碰撞、对称能、强子(反质子、质子、介子等)引起的核反应等方面的研究工作。

先后在国内外核心刊物发表学术论文80余篇,其中第一作者学术论文48篇,被SCI引用1000余次,单篇论文最高被引用120次。

研究成果先后在《自然×中国》,中国科学院主页作为亮点工作报道。

曾获中国科学院院长奖,中国科学院“优秀毕业生”,中国科学院“青年创新促进会”会员,近代物理研究所青年科技奖“特别奖”,德国Helmholtz-DAAD奖学金,德国DAAD-K.C.Wong奖。

电子邮箱:fengzhq@。

2. 文德华,教授,博士生导师。

主要从事核天体物理及引力理论研究。

至今已在重要国际学术刊物(如Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. C, Phys. Rev. D等)发表SCI收录论文50余篇。

目前主持的科研项目包括:国家自然科学基金项目“中子星结构及其振动模式研究”、教育部留学回国科研启动基金项目“新物态方程下的中子星及引力辐射”。

电子邮箱:wendehua@。

3. 杨小宝,教授,博士生导师。

主要从事纳米材料的结构稳定性和电子结构的理论计算研究,在物理类重要杂志Phys. Rev. B、Appl. Phys. Lett.等发表SCI 论文50篇,其中影响因子大于3 的35 篇, 论文被等同行引用近800 余次。

本科生课程《计算物理》于2015年获第一批华南理工大学大规模在线教育课程(MOOC)立项,并于2016-2017学年度第二学期面向国内开设。

现主持和完成国家基金、省部级等科研项目10项,2013年入选广东省高等学校优秀青年教师培养计划,2014年获得广东省杰出青年科学基金, 2015年入选广东省培养高层次人才特殊支持计划。

电子邮箱:scxbyang@。

4. 张向东,教授,硕士生导师。

中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所孟志强课题组2020年招聘博士后一、课题组长简介孟志强,博士,中国科学院深圳先进技术研究院,脑认知与脑疾病研究所正高级工程师。

2010年于中科院昆明动物所获博士学位,先后在哈佛医学院灵长类研究中心、密西西比大学医学中心和布兰戴斯大学进行博士后研究。

2019年起加入中国科学院深圳先进技术研究院脑所。

孟志强博士研究组以大鼠和非人灵长类(猕猴)为模型,研究药物成瘾,焦虑,精分等神经精神疾病的神经机制,通过前沿神经、大脑刺激技术,例如光遗传学、经颅电刺激等,结合传统神经电生理和行为药理学手段,在研究脑疾病发病机理的基础上探索新型治疗技术和药物。

现因工作需要招聘研究助理、博士后各1-2名。

欢迎有生物学、医学、药学、兽医学及相关学科背景的候选人咨询、申请。

二、招聘岗位(一)博士后[招聘人数]:1-2位[学历要求]:博士研究生[招聘条件]:1、已取得或即将获得国内外知名高校博士学位,并曾作为主要作者在SCI或专业领域的核心期刊上发表过高水平学术论文。

学术背景要求是生物学、医学、药学等专业,有神经生物学、神经电生理学、行为药理学等经验优先。

2、具备良好的思想素质和职业操守,具有独立开展科研工作的能力,热爱研究工作,踏实严谨,有良好的团队协作精神。

3、有较强的阅读专业文献、撰写学术论文及进行学术交流的能力。

4、能够脱产从事博士后研究工作。

[研究方向]:1、药物成瘾的神经机制和干预手段2、焦虑的神经机制和新药研发3、精神分裂的神经生物学特征和治疗手段探索(二)研究助理[招聘人数]:1-2位[学历要求]:本科或硕士[招聘条件]:1、已取得或即将获得国内外知名高校学位,学科背景要求是生物学、医学、药学、兽医学等专业,或其他学科但有神经生物学、神经电生理学、行为药理学等相关经验,曾作为主要作者在SCI或专业领域的核心期刊上发表过高水平学术论文者优先。

2、具备良好的思想素质和职业操守,热爱研究工作,有良好的团队协作精神和沟通能力。

文新春公示摘要:一、引言二、文新春的简介三、文新春的研究领域和成果四、文新春在国际学术界的地位五、文新春对我国科技发展的贡献六、结论正文:一、引言本文将介绍一位杰出的中文知识类写作助理,文新春教授。

文新春教授是我国著名的自然语言处理领域的专家,他的研究在国内外享有盛誉。

本文将概述他的研究领域和成果,以及他对我国科技发展的贡献。

二、文新春的简介文新春,男,1971 年生,中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师。

1992 年和1995 年分别获得哈尔滨工业大学计算机系学士和硕士学位,2001 年获得新加坡国立大学计算机科学博士学位。

文新春教授主要从事自然语言处理、文本挖掘、知识图谱等领域的研究。

三、文新春的研究领域和成果文新春教授的研究领域主要集中在自然语言处理、文本挖掘、知识图谱等方面。

他发表了许多高质量的学术论文,主持了许多重要的科研项目,取得了丰硕的研究成果。

他的研究在中文自然语言处理、文本挖掘、知识图谱等领域具有很高的影响力。

四、文新春在国际学术界的地位文新春教授在国际学术界具有很高的声誉。

他担任了多个国际知名学术期刊和会议的编委、主席等职务,与国际同行保持着广泛的交流与合作。

他的研究成果得到了国际同行的认可,为中文自然语言处理领域的发展做出了重要贡献。

五、文新春对我国科技发展的贡献文新春教授不仅致力于学术研究,还积极参与国家重大科技项目。

他曾承担了多项国家级科研项目,为我国自然语言处理技术的创新和发展做出了突出贡献。

此外,他还为我国培养了一大批优秀的自然语言处理领域的专业人才。

六、结论文新春教授是我国自然语言处理领域的杰出代表,他的研究成果和贡献对我国科技发展具有重要意义。

专利名称:实验活体行为的分析方法、装置、设备和存储介质专利类型:发明专利

发明人:韩亚宁,黄康,蔚鹏飞,王立平

申请号:CN202010254365.2

申请日:20200402

公开号:CN111445500A

公开日:

20200724

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明实施例提供了一种实验活体行为的分析方法、装置、设备和存储介质。

该实验活体行为的分析方法包括:获取待分析目标的行为数据和所述行为数据对应的生理数据;提取所述行为数据中的行为信息,并提取所述生理数据中的生理信息,得到所述待分析目标的与所述生理信息关联的行为信息;根据所述待分析目标的与所述生理信息关联的行为信息,在多个候选行为中确定所述待分析目标对应的目标行为。

通过与生理信息关联的行为信息进行行为分析,达到提高行为分析的准确性的效果。

申请人:中国科学院深圳先进技术研究院

地址:518055 广东省深圳市南山区深圳大学城学苑大道1068号

国籍:CN

代理机构:北京品源专利代理有限公司

代理人:孟金喆

更多信息请下载全文后查看。

专利名称:人工智能模型请求响应机制优化方法、系统、终端及介质

专利类型:发明专利

发明人:吴嘉澍,王洋,须成忠,叶可江

申请号:CN202111364613.X

申请日:20211117

公开号:CN114064589A

公开日:

20220218

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本申请涉及一种人工智能模型请求响应机制优化方法、系统、终端以及存储介质。

所述方法包括:获取当前人工智能模型请求的目标模型;采用频繁模式树筛选出能够与所述目标模型构成频繁模型组的至少一个其他人工智能模型;所述频繁模型组为同时使用次数大于设定频繁程度阈值的至少两个人工智能模型的组合;采用连带打包传输机制将所述目标模型以及所述至少一个其他人工智能模型打包传输至模型请求方。

本申请在传输模型请求所需要的目标模型的同时,连带传输所有能够与该目标模型构成频繁模型组的其他模型,以避免在下一次响应模型请求时由于单个模型传输不可打包而造成的传输代价浪费,有效的降低了响应人工智能模型请求的代价成本。

申请人:中国科学院深圳先进技术研究院

地址:518055 广东省深圳市南山区深圳大学城学苑大道1068号

国籍:CN

代理机构:深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙)

代理人:孟洁

更多信息请下载全文后查看。