熊鸿儒-清华大学经济管理学院

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

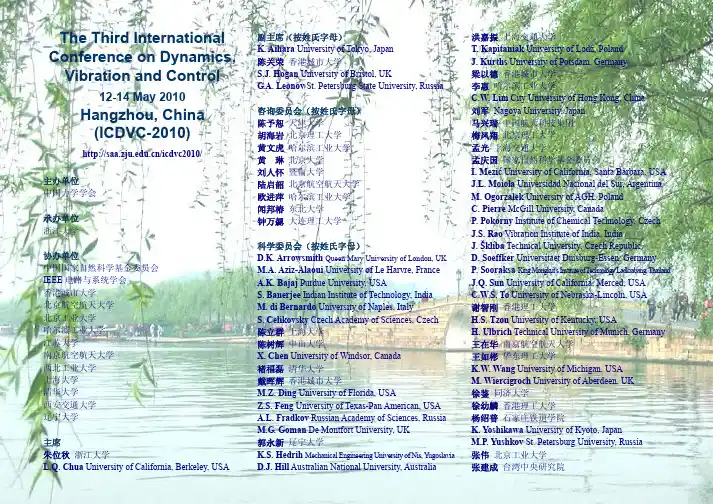

“中国政策改革:应对经济危机”会议简报之二斯坦福大学国际发展研究中心清华大学中国经济研究中心清华大学中国财政税收研究所清华大学2009年4月13日~14日2009年4月13日至14日,由斯坦福大学国际发展研究中心、清华大学中国经济研究中心和清华大学中国财政税收研究所联合主办的“中国政策改革:应对经济危机”国际研讨会在清华大学经济管理学院顺德楼多功能厅举行。

本期简报将介绍研讨会4月13日下午的讨论内容。

下午三节会议分别由清华大学经济管理学院廖理教授、清华大学经济管理学院宋逢明教授、斯坦福大学国际发展研究中心尼古拉斯.霍普(N ICHOLAS H OPE)主任主持。

前两节有两位报告人发言,分别是中国建设银行的首席经济学家华而诚先生和中国银监会总顾问的安德鲁.沈(A NDREW S HENG)先生。

第三节为座谈会,参与座谈的有渣打银行资深经济师斯蒂芬.格林(S TEPHEN G REEN)先生、约翰霍普金斯大学高等国际研究院的安妮.克瑞格(A NNE K RUEGER)教授、中国投资有限责任公司副主席兼研究总监汪建熙先生、高盛大中华区主席及合伙人胡祖六先生。

华而诚:中国银行改革之进展来自中国建设银行的首席经济学家华而诚先生以中国银行改革之进展为题发表了演讲。

他主要从中国大型国有银行的改革策略、2007/2008年的银行绩效、中国银行面临的机遇和挑战这三个方面进行了介绍。

中国大型国有银行的改革策略可以从一些大的标志性事件中获得清晰线索:1994年中央启动了包括中央银行、外汇管理体制和财税体制的综合改革;此后政府创建了国家开发银行、中国农业发展银行和国家进出口银行等三个政策性银行;1995年政府颁布了中央银行法和商业银行法;1996年大力推进国企改革以期为金融改革做准备;2003年成立专门对银行进行监督的中国银行业监督管理委员会;2006年按照WTO的规定外资银行进入中国;利率和汇率也逐步市场化。

除此之外,银行内部治理也进行了一系列的改革:资产重组、剥离不良资产、引入战略投资者、银行股改上市。

北京大学国家发展研究院(中国经济研究中心)一、本院简介北京大学国家发展研究院(NSD)是在著名的北京大学中国经济研究中心基础上新组建的、一个以综合性社会科学研究为主的科研教学机构,致力于中国社会科学的国际化、规范化、本土化,推进学科体系、学术观点和研究方法的创新。

北京大学中国经济研究中心将作为国家发展研究院的一个机构继续存在。

作为在国内外享有盛名的综合性大学,北京大学学科门类齐全,具有良好的学术气氛和学术传统,为跨学科的综合研究奠定了坚实的基础。

北京大学国家发展研究院致力于推进中国社会科学的综合研究,尝试组织跨学科的研究,培养综合性的国家发展高级人才,以综合性的知识集结服务于我国改革发展和全球新秩序的建设,服务于社会科学的发现与探索。

这也是实现北京大学在新时期创世界一流大学目标的一个重要组成部分。

国家发展研究院将以国家发展为中心议题,立足于中国改革发展与现代化的实践,前瞻性地提出重大的战略、制度、政策和基础理论问题,持续关注全球格局的演变,参与改革发展与建设国际新秩序的高层对话。

按照“小机构、大网络”的原则,组织跨学科的综合研究,培养综合性的国家发展高级人才,成为中国集结高水平综合性知识的一个学界思想库。

国家发展研究院现有博士生导师30名,陈平、宫玉振、龚强、海闻、胡大源、霍德明、雷晓燕、李立行、李玲、梁能、林毅夫、卢锋、马浩、平新乔、沈艳、宋国青、唐方方、汪丁丁、汪浩、巫和懋、鄢萍、姚洋、易纲、余淼杰、曾毅、曾志雄、张黎、赵耀辉、周其仁、朱家祥。

硕士研究生方向包括西方经济学、世界经济、政治经济学、金融学、经济史以及国民经济学等。

二、经济学双学士学位和经济学辅修介绍国家发展研究院经济学双学位(辅修)项目成立于1996年,其目的是为适应新时期我国社会主义现代化建设发展的需要,培养“厚基础、宽口径、高素质”、富有创新精神、跨学科优势的新型人才;以及选拔有志于经济学研究的优秀学生,培养世界一流的中国经济学家,和各行业未来的领军人才。

五道口金融学院创始人刘鸿儒简介1981刘鸿儒——五道口创始人,中国证监会首任主席金融改革者五道口没有校长。

学校办了20多年,一直叫“人民银行研究生部”。

如果五道口有校长,那刘鸿儒也许是第一个。

学生们有的叫他刘老师,有的叫他“刘头儿”。

从1981年五道口创办至今,他一直不曾离开过这个学校—从心理上是这样,从事实上也是这样。

现在,他早已卸任在家,但去五道口上课,仍然是他不能不办的“正事”。

凯程教育是五道口金融学院和清华经管考研黄埔军校,在2014年,凯程学员考入五道口金融学院28人,清华经管11人,五道口状元武xy出自凯程, 在2013年,凯程学员考入五道口金融学院29人,清华经管5人,状元李少华出在凯程, 在凯程网站有很多凯程学员成功经验视频,大家随时可以去查看. 2016年五道口金融学院和清华经管考研保录班开始报名!从20世纪80年代起,他就在五道口研究生部开课,把自己在工作中遇到的理论问题,拿到课堂上来和学生们一起讨论。

他还亲自组织一些理论研讨小组,广泛讨论当时金融领域里一些重要问题,五道口学生对理论和实践的了解深度,与他的直接参与和方向主导有莫大的关系。

从1983年第一批学生毕业开始,他已送离上千个学生,这些学生散布在全球各地,但绝大多数没有脱离金融这个行当,他最初创办五道口的愿望—为中国金融事业培养高端人才—早已实现。

刘鸿儒之于中国金融界,就像他之于五道口,是历史,是标记,也是许多不能遗忘的故事。

1995年,他从中国证监会首任主席的位置上离任。

1992年起,他先后担任全国政协8届和9届经济委员会副主任。

离开证监会之前,他曾先后任中国农业银行常务副行长、中国人民银行副行长、国家体改委副主任。

中国金融改革的历史,几乎可以说从他身上开始—“1979年十一届三中全会以后,经济改革开始,当时农村商品经济日渐活跃,于是提出恢复农业银行,当年3月,我从中国人民银行办公厅主任调任农业银行常务副行长,开始组建农业银行的工作。

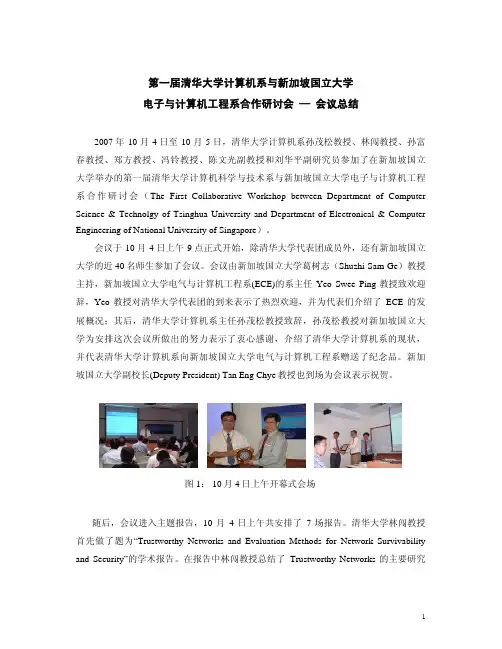

第一届清华大学计算机系与新加坡国立大学电子与计算机工程系合作研讨会 — 会议总结2007年10月4日至10月5日,清华大学计算机系孙茂松教授、林闯教授、孙富春教授、郑方教授、冯铃教授、陈文光副教授和刘华平副研究员参加了在新加坡国立大学举办的第一届清华大学计算机科学与技术系与新加坡国立大学电子与计算机工程系合作研讨会(The First Collaborative Workshop between Department of Computer Science & Technolgy of Tsinghua University and Department of Electronical & Computer Engineering of National University of Singapore)。

会议于10月4日上午9点正式开始,除清华大学代表团成员外,还有新加坡国立大学的近40名师生参加了会议。

会议由新加坡国立大学葛树志(Shuzhi Sam Ge)教授主持,新加坡国立大学电气与计算机工程系(ECE)的系主任Yeo Swee Ping教授致欢迎辞,Yeo教授对清华大学代表团的到来表示了热烈欢迎,并为代表们介绍了ECE的发展概况;其后,清华大学计算机系主任孙茂松教授致辞,孙茂松教授对新加坡国立大学为安排这次会议所做出的努力表示了衷心感谢,介绍了清华大学计算机系的现状,并代表清华大学计算机系向新加坡国立大学电气与计算机工程系赠送了纪念品。

新加坡国立大学副校长(Deputy President) Tan Eng Chye教授也到场为会议表示祝贺。

图1: 10月4日上午开幕式会场随后,会议进入主题报告,10月4日上午共安排了7场报告。

清华大学林闯教授首先做了题为“Trustworthy Networks and Evaluation Methods for Network Survivability and Security”的学术报告。

在领导力培训领域,业界一直流传这么一句顺口溜:东曾西余,南杨北王。

这-—究竟是啥意思?别急,请让我为你一一道来。

东曾—-东方派曾仕强。

曾仕强深谙东方历史文化,并在此基础上研发出了一套中西结合、相互交融的《中国式管理》系列课程,由于功底深厚,加上较早地把握了市场先机,所以这套课程自推出后,就迅速地获得了市场认可,曾仕强也自从扬名业界。

曾仕强授课风格十分独特,博古论今,知中通外,旁征博引,几乎是信手拈来,将东方领导艺术阐释的出神入化,令人倾心。

其在领导力方面的研究功底,学员和同行几乎无不赞赏。

由于曾仕强的领导力课程最具东方风韵,故称“东方派”。

西余-—西学派余世维。

余世维曾长期留学于海外,曾任多家海外企业的高阶主管领导,对西方人的领导理念和风格有着十分深刻的认知。

在此基础上研发出的《领导商数》等系列课程,紧贴西方前沿,深合现代领导管理精髓,对领导者的情商、智商等思维理念都有着不同程度的开发和延伸。

余世维授课风格严谨博广,案例丰富,绘声绘色,对国内领导力的现代化理念的发展做出了一定的贡献,深受学员和同行好评.因余世维的课程西学气息最浓,故称“西学派”。

南杨—-南院派杨思卓。

杨思卓,北京大学领导力研究中心副主任,多家知名企业董事长的高级顾问,历任政府官员、企业高管与大学教授,以其丰富的管理经验与深厚理论底蕴,独一无二的三重经历,成为国内领导力培训领域的资深级导师人物。

其著作《领导者的15堂读书课》、《非常时期非常领导》、《六维领导力》、《中外商道》、《领导统驭之道》等已成为业界学习的经典,其研发的国家专利版权课程《360度领导力修炼》、《卓越领导力的六项修炼》等也深受业内推崇。

杨思卓著作和课程的最大特点就是有道、有料、有趣、有效,其低调务实、诙谐精炼的师德和师风,也深得学员和同行们的敬重与喜爱。

因为杨思卓多活动在南方,在南方市场的影响力非常大,故称“南院派”.北王——北门派王育琨。

王育琨现任清华大学长三角研究院中国企业家思想研究中心主任,多家高校的特聘教授,多家企业集团的顾问,他曾任国务院发展研究中心研究员、世界银行顾问、知名企业高管.与众多知名企业家都有着不错的私交,如日本“经营之圣“稻盛和夫,中粮集团董事长宁高宁等,所以他对领导力也有着十分深刻而又独到的见解认知.如果说要给这四大家的独到之处做个总结的话,那么曾仕强的独到之处就是对东方古代帝王将相的领导权术的理解和化用,余世维则是对西方现代领导理念的认知和传播,杨思卓则胜在领导力的道、法、术的实用长效融会贯通方面,而王育琨则是在领导力的中西结合方面更具心得,他在领导力研究方面著作颇丰,如《企业的山脉》、《商业领袖底蕴》等,都得到了市场的认可和推广,著作《强者:企业家的梦想与痴醉》更被评为影响中国管理的十本书之一。

五道口金融学院简要介绍清华大学五道口金融学院,即原中国人民银行研究生部,2011年8月并入清华大学,改名清华大学五道口金融学院。

2012年3月,教育部批复清华大学《关于接收中国人民银行研究生部成立清华大学五道口金融学院的请示》,同意中国人民银行研究生部并入清华大学。

2012年3月29日,清华大学五道口金融学院宣布正式成立,并正式挂牌。

凯程教育是五道口金融学院和清华经管考研黄埔军校,在2014年,凯程学员考入五道口金融学院28人,清华经管11人,五道口状元武xy出自凯程, 在2013年,凯程学员考入五道口金融学院29人,清华经管5人,状元李少华出在凯程, 在凯程网站有很多凯程学员成功经验视频,大家随时可以去查看. 2016年五道口金融学院和清华经管考研保录班开始报名!一、学院背景清华大学五道口金融学院的前身是中国人民银行研究生部,成立于1981年,因其位于五道口,被称为“五道口”。

被称为金融学界“黄埔军校”。

并入清华大学后更名为“清华大学五道口金融学院”,和清华大学经济管理学院为并列的院系单位。

据了解,由全国人大财经委副主任委员、央行原副行长吴晓灵担任清华大学五道口金融学院院长。

吴晓灵此前担任央行研究生部部务委员会主席。

从2010年年开始,关于合并的消息就已经传出。

由于与清华大学毗邻,研究生部在教学方面与清华保持着紧密的联系。

2011年8月初,中国人民银行研究生部已经与清华大学签订了框架性合作协议,近日,有关负责人在一次会议上,向中国人民银行研究生部师生小范围宣布并入清华大学的消息。

教育部于2012年3月23日公布了上周签发的批复清华大学《关于接收中国人民银行研究生部成立清华大学五道口金融学院的请示》,同意中国人民银行研究生部并入清华大学,并建议中国人民银行撤销中国人民银行研究生部的建制。

2012年3月29日,清华大学五道口金融学院宣布正式成立。

清华五道口金融学院首任理事长兼院长是全国人大财经委副主任委员,原来五道口毕业的吴晓灵。

2021年第5期(总第310期)㊀㊀㊀㊀㊀㊀学㊀习㊀与㊀探㊀索Study&Exploration㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀No.5ꎬ2021㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Serial.No.310产业政策的多维观察我国产学研深度融合的短板和挑战在哪里?熊㊀鸿㊀儒(国务院发展研究中心创新发展研究部ꎬ北京100010)摘㊀要:面向 十四五 和中长期科技发展ꎬ建设产学研深度融合的技术创新体系ꎬ是深化科技体制改革和实现科技自立自强的重要任务ꎮ从国际比较看ꎬ当前我国产学研合作的综合水平亟须进一步提升ꎬ特别在高校研发投入相对比重㊁三方合作专利㊁学术创业㊁企业创新合作强度等指标上短板突出ꎮ产学研之间功能割裂ꎬ对产业需求关注不够㊁激励不相容等问题使脱节问题突出ꎬ企业参与形式单一㊁积极性不高ꎬ促进知识转移转化的中介体系不发达ꎬ优惠政策少㊁门槛高等是主要挑战ꎮ建议进一步理顺产学研之间的功能定位ꎬ消除阻碍成果转化的制度壁垒ꎬ增强中小企业参与深度ꎬ培育壮大专业化中介服务网络ꎬ降低科研经费㊁税收减免等方面的政策门槛ꎮ关键词:产学研合作ꎻ技术创新体系ꎻ短板和挑战ꎻ科技体制改革中图分类号:F124㊀㊀文献标志码:A㊀㊀文章编号:1002-462X(2021)05-0126-08作者简介:熊鸿儒ꎬ1986年生ꎬ国务院发展研究中心创新发展研究部研究室副主任㊁研究员ꎮ㊀㊀产学研合作一般指知识或技术跨部门流动㊁共享ꎬ不同主体协作配合ꎬ以促进知识资本形成和创新系统效率提升ꎮ国际上讨论的大学与产业合作㊁知识转移㊁学术创业等均与之相关ꎮ伴随新技术变革和创新体系转型ꎬ产学研合作的内涵㊁组织方式及评价体系发生了很大变化ꎮ面向 十四五 ꎬ建设产学研深度融合的技术创新体系已成为深化科技体制改革和实现科技自立自强的重要任务ꎮ准确理解产学研合作的发展规律ꎬ客观评价当前我国产学研合作水平以及面临的突出挑战ꎬ完善适应新形势的产学研协同创新机制与政策体系ꎬ是摆在决策者面前亟须回答的重要问题ꎮ㊀㊀一㊁产学研合作的基本框架(一)产学研合作的发展演进产学研合作(Industry-UniversityCollabora ̄tion)在创新研究中是一个非常经典的概念ꎬ一般是指企业㊁大学和研究机构之间的创新合作ꎬ通常对应作为技术需求方的企业与作为技术供给方的大学或研究机构之间的合作ꎮ随着创新范式多样化和创新网络复杂化ꎬ现在讨论的 产学研合作 概念无论是内涵还是外延已大大丰富ꎬ涉及产学研三方之间知识流动㊁扩散或转移的一系列相关活动ꎮ这一系列促进知识转移和创新互动的行为对于一国创新效率㊁综合竞争力以及应对各类经济社会挑战的能力的重要性不断凸显(OECDꎬ2019)[1]ꎮ产学研合作的最早典范可以追溯到 二战期间美国政府实施的 曼哈顿 计划ꎮ20世纪中叶ꎬ以美国斯坦福大学 特曼式 产学研合作模式所造就的 硅谷奇迹 以及波士顿地区 128公路园区 为代表ꎬ奠定了产学研合作在一国(或地区)创新体系中的重要地位ꎮ进入21世纪ꎬ发达国家都将加强产业界与学术界的创新联系ꎬ促进产学研合作作为各国创新政策最主要的内容之一ꎮ多数国家也意识到发挥好政府作用ꎬ尤其在科技㊁人才㊁产业㊁金融及创新环境等方面设计相适宜的政策工具对提升产学研合作效率和质量意义重大ꎬ相应的政策设计与创新研究开始兴起ꎮ621㊀表1知识转移视角下的产学研合作主要方式程度正式渠道(formal)非正式渠道(informal)由高到低研究项目合作㊁合同研发等合作发表论文专利合作(申请㊁许可或转让)㊁技术咨询及服务等共同参加会议及建立交流网络(networking)研究人员相互流动区域性集群发展学术创业(衍生企业)共享研发设施或资源劳动力流动(如学生就业)教育㊁培训交流(如联合培养)㊀㊀来源:作者基于OECD(2019)报告观点自行整理图1㊀产学研合作的机制设计㊀㊀(二)产学研合作的主要形式伴随技术进步和产业创新加速ꎬ产学研合作形式日趋多样化ꎮ从相对正式的合作研究(包括合同研发)㊁技术服务或咨询㊁知识产权交易㊁学术创业(AcademicSpin-offs)ꎬ到相对非正式的研究人员流动(ResearchMobility)㊁毕业生(主要是研究生)就业进入产业部门(LaborMobility)㊁产研部门间各类会议㊁业界和学术界人员交流网络(Networking)建设ꎬ以及科研或中试设施共享㊁职业教育及培训课程等ꎮOECD(2019)①从合作方式的性质类型角度梳理了目前相对常见的产学研合作模式(表1)ꎮ实际上ꎬ伴随新技术变革和创新体系转型ꎬ产学研合作无论从内涵㊁外延还是组织机制㊁效果评价等方面都发生了深刻变化ꎬ且与产业类型㊁区域或国家背景有很强的关联ꎮ(三)产学研合作的内在机理产学研合作方式的有效性㊁适应性和协调性对国家创新体系效率具有重要意义ꎮ一般而言ꎬ决定合作效率和质量的关键有赖于一套激励相容的体制机制ꎬ主要涉及动力机制㊁利益分配机制㊁结构性连接机制(David&Metcalfeꎬ2008ꎻD.Foray&F.Lissoniꎬ2010)[2][3]ꎮ这些机制设计主要受市场驱动ꎬ但受政府政策的影响也很大(见图1)ꎮ动力机制ꎮ至少包含三个层面:一是基础研究对应用研究提供了外部性ꎻ二是科研部门研究活动对企业研发能力㊁人力资本质量提升以及驱动技术和市场变革的外部性ꎻ三是企业技术需求及共性挑战对克服学术界保守主义㊁增加研究资助㊁减少应用研发风险以及为拓展新学科提供支持等(Rosenbergꎬ2004)[4]ꎮ因此ꎬ政策的主要关721 ①参考:OECDꎬUniversity-industrycollaboration:newevidenceandpolicyoptionsꎬOECDPublishingꎬParisꎬ2019.注点应是确保参与各方的功能定位互补ꎬ并得到妥善管理ꎬ使合作取得预期成效ꎬ增进各方之间的互补性ꎮ利益协调及分配机制ꎮ企业更强调新知识或新技术的专有权ꎬ以最大限度获得创新投资的收益ꎻ相比之下ꎬ学研部门更强调新知识或新发明的首创权ꎬ并通过广泛传播获得优先求偿权ꎮ因此ꎬ政策关注点应是平衡各方的内在利益冲突ꎬ努力规避合作中可能的 制度崩溃 ꎮ评价机制差异也需要利益协调:学研部门对成果评价更强调创新性(首创性)ꎬ而产业部门更重视稳定性㊁效率性和经济性等ꎮ结构性连接机制ꎮ要最大限度激发各方参与合作的动力ꎬ并使一些内在矛盾冲突最小化ꎬ最重要的结构性因素是创立和健全连接产学研合作的各类中介机构(Intermediary)ꎮ这类机构的组织形式是非常多样化的ꎬ既有高校或研究机构内部的技术转让办公室㊁产业联络或成果孵化机构ꎬ以及大学科技园等ꎬ也有致力于区域或产业发展的公共机构ꎬ或支持特定类型企业(中小企业)的公共机构或实验室网络ꎮ这些中介机构的核心作用是提供学研部门与企业互通的双向渠道ꎬ既促进知识从学研部门向产业转移ꎬ也推动数据㊁研究工具和技术需求 回流 至学研部门ꎮ此外ꎬ随着企业㊁风险投资机构越来越多地创办各类商业孵化器㊁加速器以及各类创新资源共享平台ꎬ越来越多新的中介组织开始涌现ꎮ因此ꎬ政策关注点应是不断增进这些 中介机构 的合理性和专业性ꎬ并采取必要的财税金融政策给予正向激励ꎬ以及提供长期的制度保障ꎮ(四)产学研合作的政策工具国际经验表明ꎬ促进产学研合作的创新政策工具及其组合非常多样化ꎬ至少包括:公共研发项目资助或补贴(subsidiesorgrants)ꎻ税收激励(Taxincentives)ꎻ针对衍生企业的金融支持(如种子基金㊁风险投资等)ꎻ专利申请补助(grants)ꎻ人才培养相关资助(如支持校企联合招收博士后的补助)ꎻ政府优先采购ꎻ创新券(innovationvouch ̄ers)ꎻ公私合作(PPP)方式创建实验室等科研设施ꎻ基于绩效评价的专项公共补助(如技术转移扶持资金)ꎻ支持发展各类专业化中介机构(TTOs㊁科技园㊁孵化器)等ꎮ(五)产学研合作的评价体系准确衡量一国(或地区)的产学研合作质量和效率十分复杂ꎬ学术界尚未形成共识ꎮ根据各国的监测与研究进展ꎬ目前主流的测量方法及常用指标包括以下几类ꎮ一是基于专项调查的测度ꎮ该类指标综合性强ꎬ但数据获取成本高ꎮ主要包括:技术转移或成果转化专项调查ꎻ高校或科研院所创新调查(涉及部分产学研指标)ꎻ企业创新调查中 企业研发信息来源中高校及科研机构的占比 产学研合作研发比重 ꎻ高校或科研院所的学术创业(spin-offs)情况调查ꎮ二是基于研发相关投入数据的测度ꎮ高校院所科研经费中来自企业资助的比重ꎻ企业委托R&D项目数量及经费ꎻ高校院所及企业合作申请政府资助的研发经费规模ꎮ三是基于专利㊁论文发表数据的测度ꎮ合作专利申请及授权量ꎻ合作发表论文数量及占比ꎮ四是基于技术转移收入数据的测度ꎮ高校或院所的技术许可或转让收入ꎻ高校或院所的技术许可或转让收入占研发支出比重等(熊鸿儒ꎬ2019)[5]ꎮ五是基于人员流动数据的测度ꎮ科研人员兼职或为产业提供技术咨询情况ꎻ科研人员离职创业数量占比ꎻ来自企业的合同研发人员ꎻ承接企业培训数量及占比ꎻ联合培养学生以及毕业后进入业界的比重等ꎮ六是一些其他参考指标ꎮ创新创业教育:课程㊁参与人数㊁校外导师及相关竞赛等ꎻ校企共建科研机构ꎻ校企共建实习实训基地等相关ꎬ反映产教融合水平的指标ꎮ总体看ꎬ准确衡量一个国家或地区的产学研合作水平十分复杂ꎮ国际上常用方法是结合专项调查ꎬ选取重要指标进行分析ꎮ最常用的指标包括:一国研发经费执行结构㊁校企合作专利或论文㊁学术创业或衍生企业㊁产研部门人员流动㊁企业创新合作等(OECDꎬ2019ꎻ熊鸿儒ꎬ2020)[6]ꎮ不过ꎬ目前国内对产学研合作总体水平的量化分821析较少ꎬ尤其是采取国际可比指标的研究鲜见ꎮ㊀㊀二㊁从国际比较看我国产学研合作的主要短板基于国内外公开数据ꎬ结合前述评价指标开展国际比较ꎬ研判当前我国产学研合作的相对水平ꎮ(一)综合表现落后于主要发达国家经验表明ꎬ一国产学研合作水平与其创新体系运行效率和综合实力存在较显著的相关关系ꎮ依据世界知识产权组织(WIPO)发布的各国产学研合作水平调查结果显示ꎬ我国在全球140多个国家或地区中一直徘徊在第30名上下ꎬ长期落后于美国㊁德国㊁日本㊁以色列等创新领先国家[7]ꎮ特别是近年来在产学研合作水平上停滞不前ꎬ已成为制约我国综合创新能力提升的关键短板ꎬ需引起高度关注ꎮ图2㊀主要国家的研发经费投入部门比较(2018)㊀㊀来源:OECDMSTI数据库ꎬ笔者计算ꎮ㊀㊀(二)高校研发投入水平偏低ꎬ影响合作深度研究表明ꎬ高校在一国研发体系中的地位越高ꎬ该国在知识转移㊁科技商业化及衍生创业等活动上也更活跃(D.Foray&F.Lissoniꎬ2010)ꎮ我们比较了全球37个主要国家或地区2018年在 商业部门研发投入占比 与 高校执行的研发投入 两项指标(见图2)ꎮ分析显示ꎬ尽管我国商业部门研发投入水平较高ꎬ但高校的研发投入水平显著落后于大多数发达国家ꎮ2018年ꎬ我国该比例为7.5%ꎬ而OECD国家均值约17%ꎮ不仅如此ꎬ近十年间ꎬ我国高校研发投入占GDP比重均值仅0.15%ꎬ远低于OECD国家0.42%的平均水平ꎮ由于高校研发活动以基础研究和人才培养为主ꎬ长期投入强度不足限制了原始创新供给ꎬ造成创新体系过于倚重企业研发ꎬ不利于高校与产业部门形成互补合作的良性循环ꎮ(三)三方联合申请合作专利的强度不高大学㊁研究机构和企业联合申请专利是实现知识转移和合作创新的重要渠道ꎮ产学研合作专利的数量及其在一国学研部门专利总量中的地位ꎬ能在一定程度上反映产学研合作绩效ꎮ比较OECD国家和我国相关数据(朱桂龙㊁杨东鹏ꎬ2017)①发现:近二十年来ꎬ尽管我国产学研合作专利规模上已超欧盟ꎬ但合作专利的强度明显落后[8]ꎮ如2014年我国产学研合作专利达5500件ꎬ欧盟仅948件ꎻ但占高校专利总量比重不足921 ①说明:该研究主要以国家知识产权局专利数据库提供的申请发明授权专利数据为样本ꎬ数据检索类型为已授权的发明专利ꎮ5%(2015年)ꎬ远低于欧盟近43%的水平ꎮ(四)学术创业水平总体偏低学术创业(AcademicStart-ups)①是发达国家中高校㊁研究机构与产业界之间以人员流动方式实现知识转移的重要渠道ꎬ也是国际上常用来分析一国创新型创业活力的重要指标ꎮOECD(2019)分析了2001 2016年间全球20个主要国家超过4万个学术创业项目②的数据发现:各国学术创业数量占各自创业企业总量的比重平均约14%~15%ꎬ其中瑞士㊁德国㊁以色列等领先国家均高于20%ꎻ相比之下ꎬ中国仅约8%ꎮ依据学术创业类型看ꎬ我国学生创业水平明显偏低(不足2%)ꎬ学者创业水平也不算高(不足4%)ꎮ(五)企业参与产学研合作的水平有限从一般性的创新合作看ꎬ我国的表现与主要发达经济体基本相当ꎮ2014 2016年ꎬ欧盟15国开展创新合作的企业数量占比约14.3%ꎻ2018年ꎬ我国企业创新合作占比为18.8%ꎮ就产学研合作而言ꎬ无论大企业还是中小企业ꎬ我国的表现均与领先国家有明显差距ꎮ我们比较了OECD国家数据(OECDꎬ2017)和我国企业创新调查数据③(见隔页图3)ꎬ结果发现:我国大企业产学研合作强度(38.2%)低于德㊁法及北欧等国家ꎬ中小企业也较落后(仅16.5%)[9]ꎮ㊀㊀三、制约我国产学研深度融合的主要挑战(一)高校㊁院所和企业之间功能存在一定程度的脱节ꎬ竞争关系替代互补关系近年来ꎬ我国高校㊁科研院所与企业之间的功能互补关系趋于弱化ꎬ相互分离或相互竞争的关系反而有所加剧ꎮ一方面ꎬ科研部门与产业部门 各成体系 的格局凸显ꎮ近40年来ꎬ我国高校和科研院所在主要高技术领域申请专利所针对的竞争性对手仅10%~20%来自企业ꎬ却有60%~85%来自高校或研究机构ꎻ相比之下ꎬ美国这两个指标分别为40%~60%和15%~30%(姜子莹㊁封凯栋ꎬ2020)[10]ꎮ这表明ꎬ我国高校或科研院所的专利行为更类似于科研部门的 内部竞赛 ꎬ对产业实践关注不足ꎮ另一方面ꎬ部分高校㊁院所与企业还存在创新导向上的 竞争冲突 ꎮ一些地方过多强调科技成果产业化ꎬ导致不少高校更多是通过自建渠道直接进行科研成果转化ꎬ即 内部产业化 ꎮ近两年的全国技术市场交易数据就显示ꎬ高校和科研院所的成果数量年增长超过20%ꎮ一些以应用技术研究为主的科研院所在转制后ꎬ使一些共性技术研发平台缺位ꎬ也抑制了应用研究方面的产学研协同创新机会ꎮ(二)对产业需求关注不够㊁激励不相容㊁管理不规范等问题导致产学研合作脱节产学研合作脱节现象仍未从根本上扭转ꎮ如企业和高校㊁院所仅仅是为了争取有限的科研经费凑到一起ꎬ拿到项目后的参与单位各干各的㊁经费一分了之ꎬ实质性的合作创新较少ꎮ引发这类问题的原因是多方面的ꎮ首先ꎬ很多科技计划项目未能反映产业实际需求ꎬ对成果应用情况考核不足ꎮ一些科技项目从立项到结项ꎬ主要依靠专家或机构来提供评审意见ꎬ对产业实际关注度有限ꎬ中小企业的参与难度大ꎮ同时ꎬ项目评价更关注经费使用ꎬ对解决关键技术难题的考核往往缺乏市场经验ꎮ其次ꎬ一些针对高校和院所的运行管理㊁质量评价机制对其参与产学研合作激励不足ꎮ目前ꎬ高校院所的研究经费主要来自政府ꎬ绝大多数科研项目主要接受主管部门评审ꎬ这使其对产学研合作项目重视不足ꎮ031①②③学术创业一般包括研究人员创业和学生创业ꎮOECD的调查按照企业创始人类型ꎬ将所有学术创业项目划分为三类:一是大学毕业生身份在毕业后4年内参与创办一家新企业ꎻ二是博士生身份在进入博士项目后7年内参与创办一家新企业ꎻ三是大学老师或研究人员身份在完成研究项目3年内参与创办一家新企业ꎮ因此ꎬ第一项可视为 学生创业 ꎬ后两项可作为 学者创业 ꎮ纳入统计的学术创业项目均满足一个前提条件ꎬ即获得至少一笔风险投资ꎬ涉及国家包括OECD主要成员国和金砖国家ꎮ数据来自国家统计局2019年开展全国企业创新调查ꎬ调查报告期为2018年度ꎬ调查样本量共计75.5万家ꎮ其中ꎬ规模以上企业中共计约27.1万家企业有创新合作活动ꎬ包括1.5万家大型企业㊁6.4万家中型企业和19.2万家小型企业ꎮ再次ꎬ科研人员分类评价㊁人才跨部门流动等机制尚不成熟ꎮ一方面ꎬ科研人员仍以发论文㊁评职称为首要目标ꎬ承担企业课题或参与成果转化仍被视为 副业 ꎻ另一方面ꎬ受制于科研评价㊁社保㊁岗位设置不衔接ꎬ近年来在科研人员离岗创业㊁促进科研人员在事业单位和企业之间流动ꎬ吸引企业人才兼职等方面仍并未取得预期成效ꎮ最后ꎬ产学研合作中涉及知识产权权属㊁信息泄露以及利益分配等方面的争议加剧ꎮ近年来ꎬ涉及产学研合作的知识产权纠纷案件增多ꎬ主要围绕专利申请权权属争议㊁技术开发合同㊁知识产权泄密㊁竞业禁止纠纷等ꎮ其中ꎬ权属争议主要表现为发明人或设计人的署名权争议ꎬ以及针对科研中产生的 未预期成果 ①权属纠纷等ꎻ知识产权泄密主要源自同行交流㊁违规申报科技成果或科研人员跳槽等ꎮ(三)合作形式单一㊁分散ꎬ企业参与的积极性不足受制于相对单一的合作方式ꎬ产学研长期稳定合作的水平不高ꎮ目前ꎬ企业直接委托高校教师或院所研究人员进行 一对一 的项目合作ꎬ仍是产学研合作的普遍方式ꎮ企业创新调查数据(2019)显示ꎬ我国开展产学研合作的规上工业企业中ꎬ以 共同完成科研项目 为主要合作形式的企业占比高达66.6%ꎻ而 在企业建立研发机构 在高校或研究机构中设立研究机构 等占比仅26%㊁9.5%ꎮ较合作设立研发机构而言ꎬ尽管项目合作的周期短㊁投入成本低㊁实用性强ꎬ但后者易陷入碎片化㊁机制性不强ꎬ且容易产生低水平㊁重复性研究ꎬ难以产生重大创新成果ꎮ信息交流渠道有待进一步疏通ꎬ企业(特别是小企业)参与产学研合作的积极性不够ꎮ2018年在开展技术创新活动的16.1万家规上工业企业中ꎬ反映来自高校和研究机构的信息对企业创新影响较大的比重仅7.7%㊁10.3%ꎬ远低于来自客户(45.5%)㊁竞争对手或同行(22.3%)的信息ꎮ同时ꎬ由于高校院所的研发投入占比偏低ꎬ尤其是基础研究投入不足㊁技术供给质量不高ꎬ进一步降低了企业参与产学研合作的广度和深度ꎮ调查也显示ꎬ2018年全国开展产学研合作的规上工业企业仅4.1万家ꎬ占比仅10.9%ꎬ即有近九成的工业企业未开展任何形式的产学研合作ꎮ特别对于产学研合作效益显著的小型企业而言ꎬ该比重仅9.8%ꎬ明显低于大型企业40.4%和中型企业20.2%的水平ꎮ(四)促进知识转移转化的中介服务体系不发达ꎬ配套的制度安排不完善多数企业的技术需求不断上升ꎬ但有效连接企业需求和科研部门技术供给的信息中介较少ꎮ即便在一些东部发达地区ꎬ不少企业仍然是通过 点对点 方式与高校或院所开展技术合作ꎬ缺乏必要的信息对接平台和常态化服务组织ꎮ这进一步加剧了科技成果产出和技术需求之间 连不上 接不住 的问题ꎮ已有机构的专业化服务水平不高ꎬ职业化人才少ꎮ科技部针对3200家高校院所的调查显示ꎬ目前仅687家单位设立了技术转移机构ꎬ其中仅306家认为该机构在成果转化中发挥了重要作用[11]ꎮ这些机构主要以合同备案㊁登记㊁材料受理及专利申请咨询服务为主ꎬ在技术价值评估㊁商业谈判㊁资本运作及经营管理等方面的服务能力缺乏ꎮ技术经纪人的市场化选拔㊁培训㊁考核激励等一系列配套机制仍不健全ꎬ高素质人员少等问题长期未能解决ꎮ中试熟化㊁风险投资等必要环节的机制化建设未跟上ꎮ多数科技项目成果需要投入大量资金进行二次开发ꎬ而企业在不确定技术潜在价值的时候往往不愿意承担此类风险ꎬ中小企业更没有能力进行二次开发和转化ꎮ多数项目缺乏中试熟化平台ꎬ面向商业化的小试和中试投入严重不足ꎬ亟须风险投资等社会资本介入来解决融资难问题ꎮ技术要素市场的发展尚不完善ꎮ尽管近年来技术市场的交易规模稳步上升ꎬ但总量扩张并未从根本上实现发展质量的跃升ꎮ不同地区交易市场的功能同质化严重ꎬ市场决定㊁ 自我造血 的交易机制尚不完善㊁依赖地方政府支持ꎬ与资本市131①所谓 未预期成果 ꎬ一般是指在产学研合作中那些合同约定之外产生㊁潜在价值较大的新发明㊁新技术ꎮ场㊁人才市场的融合也不够ꎬ交易工具创新㊁专业化服务网络等都存在短板ꎮ图3㊀中国与主要国家大中小企业的产学研合作强度比较㊀㊀说明: 产学研合作强度 指标对应一国开展产学研合作的企业占有创新活动的企业总量的比值(单位:%)数据来源:OECDꎬ国家统计局ꎬ笔者计算ꎮ㊀㊀(五)相关政策落地效果不佳ꎬ存在门槛高问题近年来ꎬ我国支持产学研合作的政策数量不断增加ꎬ但总体而言ꎬ原则性表态或散见于其他政策的情况偏多ꎬ专项政策相对较少ꎮ一些政府资助和减免税政策存在受惠面小㊁门槛高等问题ꎮ如企业在与科研机构合作中ꎬ直接应用科研成果的支出不能纳入现行研发费用加计扣除政策的范围ꎮ企业对合作成果(如专利)没有所有权时ꎬ投入产学研合作的相关支出也不能抵扣ꎮ此外ꎬ现行税法中除了符合条件的技术转让所得可享受税收优惠外ꎬ合作成果应用㊁新产品销售利润等均未纳入优惠范围ꎮ㊀㊀四㊁推进产学研深度融合的对策建议总的来说ꎬ我国在高校研发投入占比㊁三方合作申请专利㊁学术创业㊁企业创新合作等影响产学研合作水平的关键指标上仍与主要发达国家存在一定差距ꎮ各部门之间功能定位不清㊁合作机制不畅以及相关政策举措落实不佳是亟待突破的主要挑战ꎮ面对新形势ꎬ形成以企业为主体㊁市场为导向㊁产学研用深度融合的技术创新体系ꎬ是实现科技自立自强的关键任务ꎮ(一)进一步理顺产学研之间的功能定位高校㊁科研院所始终是源头创新的主力军ꎮ高校重在基础研究㊁人才培养和知识转移ꎬ科研院所重在关键共性技术研发㊁承担或组织重大项目攻关ꎬ要稳步提升高校院所的研发投入强度ꎬ加快完善基础研究的投入机制ꎮ企业始终是技术创新体系的主体ꎬ要推动更多高质量创新资源向企业集聚ꎬ支持企业牵头组建创新联合体ꎬ承担国家重大科技项目ꎬ发挥好行业龙头和平台型大企业在组织前沿突破㊁牵引重大需求及营造合作生态方面的积极作用ꎮ(二)深化科技管理体制改革ꎬ消除阻碍成果转移转化的制度壁垒持续改进国家科技计划(专项)管理的项目立项㊁质量评价和经费管理等制度ꎮ健全财政资助科研项目的成果公开体系ꎬ提供便捷的信息发布㊁需求对接㊁技术获取及知识产权管理等服务ꎮ规范产学研合作中的知识产权归属㊁信息数据保231。

万方数据 万方数据 万方数据 万方数据 万方数据 万方数据团队学习心理准备模型作者:赵慧群, 陈国权, 付悦, ZHAO Huiqun, CHEN Guoquan, FU Yue作者单位:清华大学,经济管理学院,北京,100084刊名:科学学与科学技术管理英文刊名:SCIENCE OF SCIENCE AND MANAGEMENT OF S.&.T.年,卷(期):2008,29(6)被引用次数:17次1.Senge P The Fifth Discipline:The Art and Practice of the Leaming Organization 19902.Amy,C.Edmondson Psychological safety and learning behavior in work teams 1999(02)3.Argote,L;Gruenfeld,D;Naquin,C Group Llearning in Organizations 20014.Amy,C.Edmondson The local and variegated nature of learning in organizations:a group-level perspective 2002(02)5.Aleksander,P.J Team learning:collectively connecting the dots 2003(88)6.Cristina G;Freek V A healthy divide:subgroups as a stimulus for team learning behavior 2003(48)7.Sze-Sze Wong Distal and Local Group Learning: Performance Trade-offs and Tensions[外文期刊]2004(6)8.Ali,E.A;Gary,S.Lynn;Cengi,Yilmazc Learning process in new product development teams and effects on product success:a socio-cognitive perspective 2006(35)9.陈国权团队学习和学习型团队:概念、能力模型、测量及对团队绩效的影响[期刊论文]-管理学报 2007(5)10.陆佳芳,时勘影响团队学习的人际因素研究[期刊论文]-管理学报 2004(3)11.肖余春学习型团队三维特征结构与团队效能关系的现场实验研究[期刊论文]-心理科学 2004(2)12.唐宁玉,王重鸣虚拟团队学习效能研究:社会认知因素的影响[期刊论文]-心理科学 2007(1)13.施杨,成晓芳,李南团队知识扩散的行为难题与组织学习的内在逻辑[期刊论文]-科学学与科学技术管理2007(5)14.Peter Murray;Maree Moses The centrality of teams in the organisational learning process[外文期刊] 2005(9)15.Christopher,C.A;Chan,C.P;Lanny,Entrekin Examining the effects of internal and external team learning on team performance 2003(7-8)16.Osterman P How common is workplace transformation and who adopts it? 1994(02)17.Simons,T.L;R.S.Peterson Task conflict and relation ship conflict in top management teams:The pivotal role of intragroup trust 2000(85)18.Cleveland,J.N;Murphy,K.R;Williams,R Multiple uses of performance appraisal:Prevalence and correlates 1989(74)ndy,F.J;Farr,J.L Performance rating 1980(87)20.Tziner,A;Murphy,K.R;Cleveland,J.N Does conscientiousness moderate the relationship between attitudes and beliefs regarding performance appraisal and rating behavior? 2002(10)21.Frankl V Man's Search for Meaning:an Introduction to Logotherapy 199222.Hackman,J.R;Oldham,G.R Work Redesign 198023.Renn,R.W;Vandenberg,R.J The critical psychological states:an under-represented component in job characteristics model research 1995(21)24.Steiner ID Group Process and Productivity 1972tan'e B;Williams K;Harkins S Many hands make light the work:the causes and consequences of social loafing 1979(37)26.Cattell RB The description of personality:basic traits resolved into clusters 1943(38)27.Norman WX Toward an adequate taxonomy of personality attributes:replicated factor structure in peer nomination personality ratings 1963(66)28.Eysenck,H.J The structure of human personality 197029.Guilford,J.P Factors of personality 1975(82)30.Goldberg LR An alternative "description of personality":the Big Five factor structure 1990(59)31.Barrick M;Mount M Autonomy as a moderator of the relationship between the Big Five personality dimensions and job performance 1993(78)32.Neuman,G.A;Wright,J Team effectiveness:beyond skills and cognitive ability 1999(84)33.Colquitt J;Simmering M Conscientiousness,goal orientation,and motivation to learn during the learning process:a longitudinal study 1998(83)34.Barrick,M;Mount,M The big five personality dimensions and job performance:a recta-analysis1991(44)35.Costa,P.T.Jr;McCrae,R.R Revised NEO Personality Inventory (NEOPI-R) and NEt Five-Factor (NEO-FFI) Inventory Professional Manual 199236.GERBEN S. VAN DER VEGT;J. STUART BUNDERSON LEARNING AND PERFORMANCE IN MULTIDISCIPLINARY TEAMS: THE IMPORTANCE OF COLLECTIVE TEAM IDENTIFICATION[外文期刊] 2005(3)37.Graziano,W.G;Eisenberg,N Agreeableness:a dimension of personality 199738.Trapnell,P.D;Wiggins,J.S Extension of the interpersonal adjective scales to include the big five dimensions of personality 1990(59)39.Mount,M.K;Barrick,M.R Five reasons why the "Big Five" article has been frequently cited 1998(51)40.Weick,K.E Sensemaking in Organizations 199541.Crossan,M;Lane,H.W;White,R.E An organizational learning framework from intuition to institution 1999(03)42.Graziano,W.G;Eisenberg,N Agreeableness:a dimension of personality 199743.Douglas,R.May;Richard,L.Gilson;Lynn.M.Harter The psychological conditions ofmeaningfulness,safety and availability and the engagement of the human spirit at work 2004(77)1.李栓久.陈维政个人学习、团队学习和组织学习的机理研究[期刊论文]-西南民族大学学报(人文社科版)2007,28(9)2.陆佳芳.时勘影响团队学习的人际因素研究[期刊论文]-管理学报2004,1(3)3.彭杜宏.刘电芝.PENG Du-hong.LIU Dian-zhi认知互动:团队学习内部过程的透视[期刊论文]-教育学报2009(2)4.陈国权.赵慧群.蒋璐团队心理安全、团队学习能力与团队绩效关系的实证研究[会议论文]-20085.毛良斌.郑全全团队学习研究综述[期刊论文]-人类工效学2007,13(4)6.徐玲.潘和平.XU Ling.PAN He-ping对学习型组织创建中团队学习的新思考[期刊论文]-安徽农业大学学报(社会科学版)2005,14(4)7.毛良斌.郑全全.Mao Liang-bin.ZHENG Quan-quan团队学习、团队有效性及其影响因素研究[期刊论文]-人类工效学2008,14(1)8.陈国权.CHEN Guoquan团队学习和学习型团队:概念、能力模型、测量及对团队绩效的影响[期刊论文]-管理学报2007,4(5)9.陈国权中国企业管理者个人学习、团队学习和组织学习能力之间关系的实证研究[会议论文]-200810.毛良斌.郑全全.MAO Liang-bin.ZHENG Quan-quan团队学习内容的探索性研究[期刊论文]-人类工效学2010,16(2)1.张明会在现代组织中团队学习对成员发展的影响研究[期刊论文]-对外经贸 2015(07)2.张苏彤团体心理辅导方案设计探微[期刊论文]-教育研究与评论(课堂观察) 2014(6)3.姚远峰,尚千红网络团队及网络团队学习心理浅谈[期刊论文]-现代教育技术 2010(07)4.陈赟,陈佳,崔春生基于扎根理论的高速公路施工标段团队知识学习演化影响因素的提炼[期刊论文]-项目管理技术 2013(03)5.谢科范,聂美贞,马颖创业团队学习特征分析及学习法则研究[期刊论文]-科技创业月刊 2009(05)6.李慧君,赵慧群团队学习心理准备模型的案例研究[期刊论文]-北京印刷学院学报 2015(03)7.欧阳帅,黄培伦组织文化与团队学习方式的关系研究[期刊论文]-科技管理研究 2012(06)8.陈国权,赵慧群,蒋璐团队心理安全、团队学习能力与团队绩效关系的实证研究[期刊论文]-科学学研究2008(06)9.赵莹,曹锦丹学习型组织的演进与影响、测量维度研究述评[期刊论文]-商业研究 2015(03)10.尚千红大学生网络学习团队的绩效研究[学位论文]硕士 201111.谢小霞学习风格和团队体验式学习水平的关系研究——以浙江省民营企业为例[学位论文]硕士 201112.陈国权,宁南,李兰,赵慧群中国组织学习和学习型组织研究与实践的现状和发展方向[期刊论文]-管理学报2009(05)13.陈国权,张中鑫,郑晓明企业部门间关系对组织学习能力和绩效影响的实证研究[期刊论文]-科研管理 2014(04)14.Guoquan Chen,Nan Ning,Lan Li,Huiqun Zhao The Current State and Future Directions of Research and Practice in Organizational Learning and Learning Organizations in China[期刊论文]-中国高等学校学术文摘·工商管理研究 2010(02)15.杨光知识工作团队冲突处理方式的选择与绩效影响研究[学位论文]硕士 201016.汪洁团队任务冲突对团队任务绩效的影响机理研究——从团队交互记忆与任务反思中介作用视角的分析[学位论文]博士 200917.汪洁团队任务冲突对团队任务绩效的影响机理研究——从团队交互记忆与任务反思中介作用视角的分析[学位论文]博士 2009引用本文格式:赵慧群.陈国权.付悦.ZHAO Huiqun.CHEN Guoquan.FU Yue团队学习心理准备模型[期刊论文]-科学学与科学技术管理 2008(6)。

我与支部共奋进——经博四班党支部小记

张中鑫

“我与支部共奋进”。

经博四班党支部的所有成员是这么想的,也是这么做的,他们无愧于“优秀党支部”的称号。

熊鸿儒,是技术经济与管理系经博四班的党支书,直博三年级,是2007年从上海市同济大学保送来清华经管读博的。

来到经管的这两年多的时间里,他一直谨记着“行胜于言、追求卓越”的教诲,一直享受着人才聚集环境带来的激励,一直享受着丰富多彩的学习生活。

而他更享受的是作为经博四班党支书的角色,这个角色带给他的责任,快乐和收获。

他坦言,能够得到这个荣誉,非常开心,因为感到这份荣誉不仅仅是他个人的,更是他们经博四整个党支部的光荣,这个奖的份量很重。

这说明支部一年多来的工作和成绩得到了学院和大家的认可,这是对非常值得欣慰的事情。

一直以来,对于清华人,特别是清华经管人,对党支部的建设十分重视。

而经博四班党支部尤为出色。

他们切实秉承清华经管“行胜于言,追求卓越”的院训,真正的体现出了一个商学院党支部应有的特色。

优秀的党支部不仅仅是全心全意为人民服务的队伍,更是为人民办实事、办好事、办大事的组织,而且要干得高效率、高水准。

以经济学原理的视角来看,就是在资源有限(或一定)的条件,最优化支部工作的成绩,更关键的是最大化支部工作的影响力。

他们讲究的是实实在在的效果,而且要结合商学院学生的特点,出一些不一样的精彩成果和有价值的贡献。

在熊鸿儒看来,党支部首先是一个全心全意为人民服务的核心队伍,这是最基本的使命。

党员同志凝聚起来的团队之所以先进,根本就在于走入这个团队中的每个人都肩负着一种责任,那就是为班级、为学院、为学校、乃至为社会做出力所能及的贡献。

其次,党支部也更是一个平台,这是一个学习理论、研讨时事的平台,这也是一个崇尚先进、追求卓越的平台,这还是一个交流反思、共同进步的平台。

当然,党支部更是一个大家庭,温暖、关怀、互助、互爱是这里持久的氛围。

在经博四班,党员同学有着不同寻常的责任与义务的,而且每一个支部成员都有强烈的集体荣誉感与责任感,党员的表率与带头作用就蕴含在一次次的党支部活动中,蕴含在日常生活中。

不拘一格,实实在在是经博四班党支部最大的特色,真真正正为大家做实事是党支部的原则与方针。

博士生们平时研究任务都很重,也很辛苦。

不能把党支部的活动弄成大家的负担,大家都是爱学习的人,所以支部活动的一个重点就是要让大家感到支部活动的参与是可以大有所获的。

紧密、深入地带动周围同学参与到支部活动中,一直是经博四支部的特色,这也得益于学校从去年就启动的党员“1+1”系列活动。

通过自愿选择的方式,支部的每个党员都专门落实了自己的联系群众,平时定期或不定期地交流并及时向组织汇报;而且,支部组织每次比较大的活动,都会积极通过“1+1”邀请那些非党

员同学来一起参与,尤其是发掘那些有着入党意向、追求进步的同学,更是支部加强联系的重点。

通过积极与非党员同学的互动,整个班集体中逐渐建立起了一种和谐和睦的氛围。

他们还特别开创性地策划组织了系里全体博士生的研讨沙龙,支部与班委一起花了很大精力制作的计划书得到了系众多领导、老师的支持,甚至是资金上的大力赞助。

最值得欣慰的是,这一系列的活动在经博四班乃至一些相近班级里都引发了不小的轰动,大家对这类活动的参与度非常之高,普遍反映受益匪浅。

每次请来的老师、毕业系友等总是能带来很多的精彩。

除了在学校里面的活动,经博四支部还积极利用各种机会,带领党员同志们走出校园,走向企业、社区,用实际行动践行共产党人的先进性。

今年夏天他们组织去内蒙古神东煤炭分公司的支教与企业交流活动就为企业带去了很多温暖和支持,也让党员们深刻感受了改革中的国有企业,对于加强党情、国情教育起到了不小的推动。

这样别开生面的活动形式也得到了广大党员的大力支持和积极参与,一下子整个支部乃至班级的建设都被带“活”了。

不仅如此,互帮互爱也是经博四班党支部的另一个特点。

这一点,作为支部书记的熊鸿儒感受很深。

比如说,他是直博生,年龄比较小,而支部党员们对他这样一个年龄比大部分党员都要小甚至小很多的支部书记,支持、关心、帮助,这些都是他至今仍从心底里最为感动的。

所以一年多来的工作,他学到了很多。

无论是优秀师兄姐们的榜样教诲,也无论是组织活动时为人处事的经验,更无论是作为一个合格党员、一个杰出的党员代表所锻炼出来的素养和品质,这些他都深感受益非浅。

在经博四班党支部中,熊鸿儒作为党支部书记,确实起到了模范带头作用。

他认为,一颗深深爱党、爱国、爱人民的心是最根本的;负责任、肯吃苦、素养高、有领导力这是优秀党支部书记应该有的特质;深于思考、长于沟通、擅于协调,关键时刻有果断决策力等等也是值得提高的要素。

在未来的规划当中,经博四班党支部脚踏实地、再接再厉。

为同学们谋福利,为学院争荣誉,为社会做贡献,是支部一直以来的宗旨和目标。

而加强支部内部的特色制度建设、加大支部活动的影响力,也是我们未来工作的重点。

同时,在清华经管拥有优秀的培养学术大师、治国栋梁、兴业之士的土壤,每一个成员都很珍惜这样的优越环境,他们希望自己的个人发展要融入到祖国不断振兴的大潮中去,无论在哪个行业,追求卓越是永远的目标。

成为为社会做出更多实实在在的贡献、创造出更大更深远影响的有用之才。