电动道路车辆用铅酸蓄电池国家标准doc

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:7

电动叉车电瓶国标摘要:1.电动叉车简介2.电动叉车的动力来源:电瓶3.我国对电动叉车电瓶的相关标准4.电动叉车电瓶的安全使用和维护5.结论:电动叉车电瓶的重要性和严格遵守国标的必要性正文:一、电动叉车简介电动叉车是一种以电力为驱动的物料搬运设备,具有环保、节能、高效等特点,广泛应用于仓储物流、制造业等领域。

根据驱动方式的不同,电动叉车可以分为全电动叉车和混合动力叉车。

其中,全电动叉车采用电动机驱动,具有操作简单、噪音低、无尾气排放等优点,越来越受到市场的欢迎。

二、电动叉车的动力来源:电瓶电动叉车的动力来源是电瓶,电瓶是电动叉车的核心部件之一,其性能直接影响着电动叉车的工作效率和使用寿命。

目前,市场上常见的电瓶类型有铅酸电池、锂离子电池、燃料电池等。

三、我国对电动叉车电瓶的相关标准为了保证电动叉车电瓶的安全性能和使用寿命,我国制定了一系列相关的标准。

其中,《电动叉车用铅酸蓄电池》是我国电动叉车电瓶行业的一项重要标准,规定了铅酸蓄电池的尺寸、容量、充电方式、循环寿命等技术要求。

此外,《电动叉车安全技术规范》也对电动叉车电瓶的安全性能提出了具体要求。

四、电动叉车电瓶的安全使用和维护为了确保电动叉车电瓶的安全使用和维护,操作人员需要遵循以下原则:1.选择符合国家标准的电瓶,避免使用质量不合格的产品。

2.在使用过程中,要定期检查电瓶的电压、电流、温度等参数,确保其在正常范围内。

3.充电时,要使用专用充电器,并严格按照充电说明书进行操作。

4.在电动叉车长时间不使用时,应将电瓶取出存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射或潮湿环境。

5.定期更换电瓶,按照制造商的建议,一般情况下,电动叉车电瓶的使用寿命为3-5 年,超过这个时间,电瓶的性能会明显下降,存在安全隐患。

五、结论:电动叉车电瓶的重要性和严格遵守国标的必要性电动叉车电瓶作为电动叉车的核心部件,其性能和安全直接影响着电动叉车的工作效率和使用寿命。

因此,在使用电动叉车时,必须严格遵守我国的相关标准,确保电瓶的安全使用和维护。

JB T 2599-2012铅酸蓄电池名称、型号编制及命名办法铅酸蓄电池名称、型号编制与命名办法1范围本标准规定了铅酸蓄电池的名称及编制总则和命名办法。

本标准适用于铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)。

2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.41—2008电工术语原电池和蓄电池3术语和定义GB/T 2900.41—2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

为了便于使用,以下重列出了GB/T2900.41中的某些术语和定义。

3.1铅酸蓄电池含以稀硫酸为主电解质、二氧化铅正极和铅负极的蓄电池。

【GB/T 2900.41—2008,定义3.5】3.2蓄电池名称蓄电池名称是指为了区别于其他产品而使用的产品称呼,可分为通用名称和特定名称。

3.3通用名称蓄电池的通用名称,是指为公众所熟知产品的一般名称,本标准特指“铅酸蓄电池”。

3.4特定名称蓄电池的特定名称,是指对产品特定用途或结构特征的称呼,如:“启动型”或“阀控式”。

3.5蓄电池型号蓄电池型号是指一个或几个字母与数字组合成的符号,分别表示用途、结构特征,并将这些符号按一定的规律排列组合成一种标记。

3.6额定容量在规定的试验条件下测得的,并由制造商宣称的电池的容量值。

【GB/T 2099.41—2008,定义3.3】4蓄电池名称、型号编制总则蓄电池由特定名称与通用名称和型号两部分组成。

5蓄电池名称、型号编制与命名5.1蓄电池名称5.1.1蓄电池名称用字(词)蓄电池名称用字(词)应符合如下要求:——蓄电池名称命名用“汉字(词)”表示,字(词)应符合国家或行业有关标准规定,科学、明确、易懂;——蓄电池名称通常由汉字组成,可反映主要用途、结构特征;——蓄电池名称用字(词)不得使用夸大或易引起误解的,更不得使用欺骗性描述的字(词)误导消费者。

铅酸电池标准电动势的相关标准和规范1. 引言铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS电源等领域。

标准电动势是衡量电池电动能力的重要指标,对于电池的设计、制造和使用具有重要意义。

本文将详细描述铅酸电池标准电动势的相关标准和规范,包括标准的制定、执行和效果等。

2. 标准制定铅酸电池的标准电动势是由国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)制定的国际标准确定的。

IEC是全球电工电子技术领域最具权威性的国际标准化组织之一,负责制定铅酸电池的相关标准,包括标准电动势的测量和确认方法等。

3. 标准执行标准电动势的执行需要遵循IEC制定的相关标准。

铅酸电池的标准电动势需要通过专门的测试实验来测量和确认。

下面将详细介绍标准电动势的测量和确认方法。

3.1 测量方法标准电动势的测量需要使用特定的测试设备和操作方法。

一般情况下,测量设备包括电压源、电流计、电阻器、温度计等。

测量方法如下:1.准备一组相同规格的铅酸电池,并将其充满电;2.将电池与电流计和电阻器连接,以产生一个特定的电流;3.测量电池的电压,并记录下来;4.根据电池的电压和电流,计算出电池的标准电动势。

3.2 确认方法确认标准电动势的方法包括测量多组电池的电压,并比较它们的结果。

确认过程如下:1.准备多组相同规格的铅酸电池,并将其充满电;2.分别测量每组电池的电压,并记录下来;3.对比每组电池的电压,如果它们的电压相差较小,则认为标准电动势已经确认。

3.3 标准效果标准电动势的执行对于铅酸电池的应用具有重要意义。

其主要效果包括:1.保证铅酸电池的质量稳定可靠。

标准电动势可以作为电池性能的重要指标,通过执行标准电动势可以对电池的品质进行有效控制。

2.提高铅酸电池的使用寿命。

标准电动势可以优化电池的设计和制造,从而提高电池的充放电性能和循环寿命。

3.促进铅酸电池技术的发展。

标准电动势的执行可以促进铅酸电池技术的持续创新和进步,推动电池行业的发展。

轨道交通车辆用铅酸蓄电池第1部分

轨道交通车辆用铅酸蓄电池第1部分是关于轨道交通车辆用铅酸蓄电池的标准。

铅酸蓄电池是一种常见的化学电源,广泛应用于各种领域。

在轨道交通领域,铅酸蓄电池主要用于电力机车、地铁车辆等设备的电力供应和备用电源。

该标准的编号为GB/T 7404.1-2013,于2013年7月19日发布,2013年12月2日实施。

该标准规定了轨道交通车辆用铅酸蓄电池的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。

在标准中,对铅酸蓄电池的性能和安全性提出了明确的要求。

例如,要求蓄电池在规定的温度和充电条件下具有一定的寿命和容量;在振动、冲击等机械环境下具有一定的耐受能力;在过充、过放等异常情况下具有一定的保护功能等。

此外,标准还规定了铅酸蓄电池的标志、包装、运输和贮存等方面的要求,以确保蓄电池在使用过程中的安全和可靠性。

我国新能源汽车动力电池标准体系研究刘毅(广东产品质量监督检验研究院,广东广州510330引言作为新能源汽车中关键必备的储能设备,动力电池起着举足轻重的作用。

新能源汽车产业的广阔前景推动了动力电池产业的快速发展,市场也表现出了极高的关注度,引发了一轮又一轮的投资热潮。

目前,我国的动力电池产业还存在着不少隐患,面临着标准体系缺失、技术不成熟、安全性重视不足等多方面问题,生产水平与国外存在较大的差距,制约了产业的健康发展。

在标准体系建设方面,除了已有的少数几项电动汽车用动力电池标准外,仍存在大量缺口。

各个厂家生产的电池单体、电池组在规模、尺寸和性能等方面难以统一,缺乏相关标准,已经对下游新能源汽车产业的发展造成了不良影响。

动力电池相关的安全标准、测试标准空缺,无法提供有关证明,影响到了新能源汽车的出口、运输等方面。

本文客观、科学地评估了我国新能源汽车动力电池标准体系现状,提出了适应动力电池产业发展需求的标准体系发展策略,这对于提升我国新能源汽车动力电池产业的产品整体质量和国际竞争力,加强节能减排工作,建设节约型社会及发展循环经济都具有十分重要的意义。

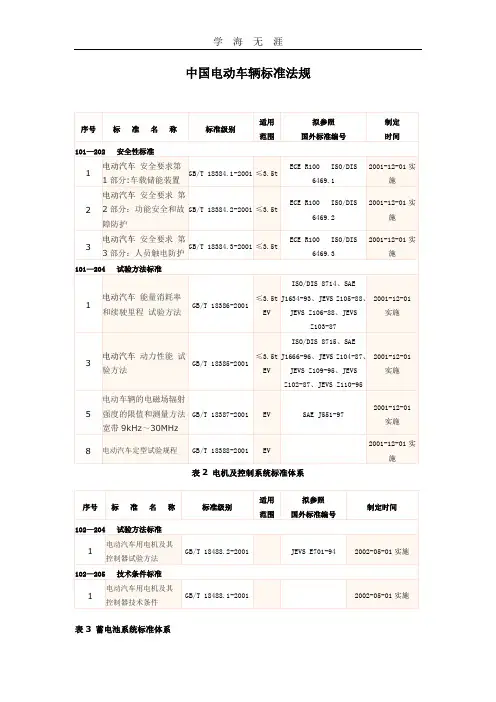

1我国新能源汽车动力电池标准体系及主要内容1.1我国与动力电池相关标委会我国负责电动汽车相关标准制修订的机构主要有国家标准化管理委员会(SAC、工业和信息化部,前者负责管理全国的标准化工作,后者负责汽车行业标准的制修订及备案工作。

国家标准化管理委员会(SAC下设的全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114、全国碱性蓄电池标准化技术委员会(SAC/ TC77、全国铅酸蓄电池标准化技术委员会(SAC/TC69、全国燃料电池标准化技术委员会(SAC/TC342、全国电池材料标准化技术委员会(SAC/TC457、全国原电池标准化技术委员会(SAC/ TC176等负责制修订动力电池相关标准(如图1。

全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114是1988年由国家技术监督局批准成立,由中国汽车工业联合会主管,委员来自与汽车产品相关的各政府部门及汽车行业骨干单位。

电动道路车辆用铅酸蓄电池国家标准1.范围本标准规定了电动道路车辆(包括电动汽车、电动摩托车等)用铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电动道路车辆用额定电压12 V的铅酸蓄电池。

2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2900.11-1988 蓄电池名词术语(eqv IEC 486:1986)3.定义与符号本标准除采用GB/T 2900.11中的定义外,还增加了下列定义。

3.1阀控密封式铅酸蓄电池valve regulated sealed lead-acid battery当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过控制阀逸出的铅酸蓄电池。

3.2符号C3——3小时率额定容量;I3——3小时率放电电流,数值等于C3/3(A)。

4.分类与型号4.1分类电动道路车辆用铅酸蓄电池分为免维护蓄电池和阀控密封式蓄电池两类。

4.2型号4.2.1 电动道路车辆用蓄电池以“电”的汉语饼音“D”表示,阀控密封式铅酸蓄电池以“M”表示,免维护铅酸蓄电池以“W”表示。

4.2.2 型号意义例如:6DM55型电动道路车辆铅酸蓄电池5.要求5.1外观蓄电池按6.2检验时,外壳不得有变形及裂纹,表面干燥、无酸液,且标志清晰、正确。

5.2极性蓄电池按6.3检验时,电池极性应与标志的极性符号一致。

5.3外形尺寸及重量蓄电池外形尺寸、重量参见本标准的附录A。

5.4端子5.4.1 端子位置可分为四种类型,如图1(a~d)。

5.4.2 端子的位置以及对端子的外观、结构等具体要求由用户与制造厂协商决定。

5.5 3小时率额定容量5.5.1 蓄电池按6.5试验时,第一次容量应不低于额定值的85%。

5.5.2 蓄电池应在第十次容量试验或之前达到额定值。

铅酸蓄电池标准重量1. 引言铅酸蓄电池是一种常用的电池类型,广泛应用于汽车、摩托车、UPS电源等领域。

在生产和销售过程中,确保铅酸蓄电池的质量和标准化是非常重要的。

其中,标准重量作为产品质量的重要指标之一,对于铅酸蓄电池的生产和检验具有重要意义。

本文将从铅酸蓄电池标准重量的定义、测量方法以及对产品质量的影响等方面进行探讨。

2. 铅酸蓄电池标准重量的定义铅酸蓄电池的标准重量是指在一定的规范和标准下,蓄电池所具备的实际重量。

它包括蓄电池的正极板、负极板、电解液、隔板、壳体、端子及其他相关部件的总质量。

标准重量是制定产品规格和进行质量检验的依据,不仅与蓄电池的性能相关,还直接影响到蓄电池的寿命和使用效果。

3. 铅酸蓄电池标准重量的测量方法为了准确测量铅酸蓄电池的标准重量,需要采用以下方法:•物理称重法:使用精确的称重设备将铅酸蓄电池进行称重,并记录下实际重量。

这种方法简单直接,但在操作时需要注意所用设备的精度和准确性。

•成分分析法:通过分析蓄电池的各个组成部分的成分及其相对含量,计算得出蓄电池的标准重量。

这种方法需要参考蓄电池的设计参数和成本组成,对各个组成部分进行综合分析。

•X射线测量法:利用X射线的透射性质,测量不同材料的密度和厚度,从而计算出蓄电池的标准重量。

这种方法操作简单,准确性较高,但需要专业的设备和操作技能。

以上方法可以单独或结合使用,以确保测量结果的准确性和可靠性。

4. 铅酸蓄电池标准重量对产品质量的影响铅酸蓄电池的标准重量直接关系到产品质量和性能,对产品的影响主要有以下几个方面:•产品一致性:通过确立标准重量,可以保证同一批次生产的蓄电池具备相同的标准重量,从而实现产品的一致性。

这有助于减少生产过程中的差异性,提高产品的稳定性和可靠性。

•产品寿命:标准重量能够反映蓄电池内部各个组成部件的数量和厚度,对蓄电池的使用寿命具有重要影响。

过轻或过重的标准重量都可能导致蓄电池的寿命缩短或性能下降。

电动车铅酸蓄电池办理GB国标检测标准是什么?

电动车电池是电动车上的动力来源,电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。

因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。

电动车铅酸蓄电池办理GB国标检测标准是GB/T18332,下面我们一起来看看电动车铅酸蓄电池办理GB国标检测。

GB/T18332.1-2009 电动道路车辆用铅酸蓄电池

GB/T 18332的本部分规定了电动道路车辆用铅酸蓄电池的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于以蓄电池作为主要动力源的电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车、旅游观光车等使用的铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)和蓄电池组。

本部分不适用于起动用、电动助力用、牵引用等其他用途的蓄电池和蓄电池组。

铅酸蓄电池测试项目:

外观、2h率容量、-30℃低温容量、充电接受能力、容量保存率、循环寿命、密封反应效率、耐振动特性、过放电、大电流放电试验、组合一致性、开闭阀压力、安全性、防爆能力,含酸量。

办理铅酸蓄电池检测流程:

1、项目申请——向检测机构监管递交申请。

2、资料准备——根据标准要求,企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后,颁发报告。

起动用铅酸蓄电池标准铅酸蓄电池是一种常见的蓄电池类型,广泛应用于起动用途。

它具有体积小、重量轻、价格低廉等优点,因此在汽车、摩托车、船舶等交通工具的起动系统中得到了广泛应用。

为了确保铅酸蓄电池的性能和安全,制定了一系列的标准来规范其生产、使用和管理。

本文将对起动用铅酸蓄电池标准进行详细介绍。

首先,起动用铅酸蓄电池的标准主要包括外观和尺寸、电气性能、环境适应性、安全性能等方面。

在外观和尺寸方面,标准规定了铅酸蓄电池的外形尺寸、端子类型、安装方式等参数,以确保其能够与起动系统完美匹配。

在电气性能方面,标准要求铅酸蓄电池具有一定的额定电压、容量、循环寿命和充电性能,以保证其在起动过程中能够提供稳定可靠的电能输出。

在环境适应性方面,标准规定了铅酸蓄电池的工作温度范围、防护等级等要求,以确保其能够在各种恶劣的环境条件下正常工作。

在安全性能方面,标准要求铅酸蓄电池具有防爆、防漏、防过充、防过放等安全保护功能,以确保其在使用过程中不会对人身和财产造成危害。

其次,起动用铅酸蓄电池的标准制定和执行对于保障产品质量和用户安全至关重要。

制定标准可以规范铅酸蓄电池的生产工艺和质量控制,确保产品符合国家和行业的相关标准和法规要求。

执行标准可以有效监督和管理铅酸蓄电池的生产、销售和使用过程,提高产品的质量和可靠性,减少因产品质量问题而引发的安全事故。

同时,标准的制定和执行还可以促进行业的健康发展,提高企业的竞争力和产品的市场占有率。

最后,作为起动用铅酸蓄电池的生产和使用者,我们应该严格遵守相关的标准要求。

在选购铅酸蓄电池时,应选择符合国家标准和行业标准的产品,避免购买假冒伪劣产品或者不符合标准要求的产品。

在使用铅酸蓄电池时,应按照产品说明书和标准要求正确安装和使用,避免因错误使用而导致产品性能下降或者安全事故发生。

在废弃铅酸蓄电池时,应按照环保要求进行处理,避免对环境造成污染和危害。

总之,起动用铅酸蓄电池标准的制定和执行对于保障产品质量和用户安全具有重要意义。

JB T 2599-2012 铅酸蓄电池名称、型号编制及命名办法铅酸蓄电池名称、型号编制与命名办法 1 范围本标准规定了铅酸蓄电池的名称及编制总则和命名办法。

本标准适用于铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)。

2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.41—2008 电工术语原电池和蓄电池3 术语和定义GB/T 2900.41—2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

为了便于使用,以下重列出了GB/T2900.41中的某些术语和定义。

3.1 铅酸蓄电池含以稀硫酸为主电解质、二氧化铅正极和铅负极的蓄电池。

【GB/T 2900.41—2008,定义3.5】3.2 蓄电池名称蓄电池名称是指为了区别于其他产品而使用的产品称呼,可分为通用名称和特定名称。

3.3 通用名称蓄电池的通用名称,是指为公众所熟知产品的一般名称,本标准特指“铅酸蓄电池”。

3.4 特定名称蓄电池的特定名称,是指对产品特定用途或结构特征的称呼,如:“启动型”或“阀控式”。

3.5 蓄电池型号蓄电池型号是指一个或几个字母与数字组合成的符号,分别表示用途、结构特征,并将这些符号按一定的规律排列组合成一种标记。

3.6 额定容量在规定的试验条件下测得的,并由制造商宣称的电池的容量值。

【GB/T 2099.41—2008,定义3.3】4 蓄电池名称、型号编制总则蓄电池由特定名称与通用名称和型号两部分组成。

5 蓄电池名称、型号编制与命名5.1 蓄电池名称5.1.1 蓄电池名称用字(词)蓄电池名称用字(词)应符合如下要求:——蓄电池名称命名用“汉字(词)”表示,字(词)应符合国家或行业有关标准规定,科学、明确、易懂;——蓄电池名称通常由汉字组成,可反映主要用途、结构特征;——蓄电池名称用字(词)不得使用夸大或易引起误解的,更不得使用欺骗性描述的字(词)误导消费者。

电动自行车蓄电池标准电动自行车已经成为现代城市出行的重要交通工具,凭借其环保、经济、便捷等优势受到了越来越多的人们的喜爱。

而电动自行车的核心就是蓄电池,因此电动自行车蓄电池的质量和规格至关重要。

下面将详细介绍电动自行车蓄电池的标准。

1. 电池类型电动自行车蓄电池的类型有铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等。

锂离子电池是目前市场上主流的电池类型,因其高性能、长寿命、轻量化等优点广受欢迎。

在标准中应该规定电池类型,以确保制造商和用户知道使用的电池类型和性能。

2. 电压和容量电动自行车的蓄电池电压一般为36V或48V,容量为10Ah到20Ah。

这两个参数可以根据消费者的需求来确定,但是不同的电压和容量会导致电动自行车的工作特性有所不同。

在标准中应该规定最小和最大电压、容量范围等参数,以确保生产商制造的电池符合标准要求。

3. 充电时间和寿命电动自行车蓄电池的充电时间和循环寿命对消费者使用体验和成本有着非常重要的影响。

在标准中应该规定电池充电时间、全电寿命,循环寿命和使用寿命等参数,以确保制造商和用户知道使用的电池的寿命和性能表现。

4. 安全和环保电池的安全和环保是非常重要的问题。

在标准中应该规定电池的安全性能、环保性能、使用环境等参数,以保证电池能够安全、可靠、环保地运行。

5. 生产和质量管理在制造过程中,应该采用质量控制程序以确保电动自行车蓄电池的一致性和可靠性。

在标准中应该规定质量管理体系文件、生产程序和操作规程等参数,以确保制造商生产的电池符合标准要求。

上述是电动自行车蓄电池标准的详细介绍,如果制定一套具有权威性的电动自行车蓄电池标准可以使市场更加规范,为用户提供保障。

同时,生产厂家可以遵照标准要求进行生产和质量控制,提高产品品质和用户体验。

除了上述所提到的主要参数和要求,电动自行车蓄电池标准还需要关注以下几个方面。

1. 储存和运输在储存和运输过程中,电池需要符合一定的环境和条件。

在标准中应该规定电池的储存和运输要求,包括适宜的环境、温度和湿度、运输方式和包装规格等参数。

GBT 22199-2008 电动助力车用密封铅酸蓄电池GBT 22424-2008 通信用铅酸蓄电池的回收处理要求GBT 23638-2009 摩托车用铅酸蓄电池(有黑色水印)GBT 19638.2-2005 固定型阀控密封式铅酸蓄电池GJB 606-1988 航空用铅酸蓄电池通用技术条件GJB 1724-1993 装甲车辆用铅酸蓄电池规范HJ 510-2009 清洁生产标准废铅酸蓄电池回收业HJ 519-2009 废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范IEC 60896-2004IEEE 1186-1996 阀控铅酸蓄电池维护、测试和更换JBT 2599-1993 铅酸蓄电池产品型号编制方法JBT 3076-1999 铅酸蓄电池槽JBT 7630.1-2008 铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板JBT 7630.3-2008 铅酸蓄电池烧结聚氯乙稀隔板JBT 7630.5-2008 铅酸蓄电池微孔聚乙烯隔板JBT 8200-2010 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池JBT 8451-1996 固定型阀控密封式铅酸蓄电池JBT 10052-2010 铅酸蓄电池用电解液JBT 10053-2010 铅酸蓄电池用水JBT 10679-2006 铅酸蓄电池用极板JBT 56029-1999 起动用铅酸蓄电池产品质量分等JBT 56030-1999 固定型防酸式铅酸蓄电池产品质量分等JIS C 8704-2-1-2006固定式铅蓄电池.第2-2部分阀门调节型.测试方法JIS C 8704-2-2-2006 固定式铅蓄电池.第2-2部分阀门调节型.要求JIS D 5302-2004 摩托车用铅酸蓄电池MT 658-2011 煤矿用特殊型铅酸蓄电池QCT 742-2006 电动汽车用铅酸蓄电池SJT 9550.27-1993 牵引用铅酸蓄电池质量分等标准SNT 0361-1995 出口铅酸蓄电池检验规程TBT 3061-2008 机车车辆用阀控密封式铅酸蓄电池YDT 2064-2009 通信用铅酸蓄电池正向尖脉式去硫化设备技术条件YDT799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池0EN 60254-2-1997BS 3031-1996 Sulfuric acid used in lead-acid batteriesBS EN 50342-4-2009 牵引用铅酸蓄电池组.重型车辆用蓄电池组的尺寸BS EN 60254-1-2005CB 1106-1984 军用铅酸蓄电池产品型号编制方法CBT 728-2000 船舶起动用铅酸蓄电池CBT 3821-2000 船舶通信、照明用铅酸蓄电池DB12 046.60-2008 铅酸蓄电池单位产量综合能耗计算方法及限额DIN EN 60254-2-2001DLT 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件EJT 525.4-1997 核电厂用铅酸蓄电池第4部分维护、试验和更换方法GB 7404-1987 内燃机车用铅酸蓄电池GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸GB 22473-2008 储能铅酸蓄电池GBT 5008.1-2005 起动用铅酸蓄电池技术条件GBT 5008.2-2005 起动用铅酸蓄电池产品品种和规格GBT 7403.1-1996 牵引用铅酸蓄电池GBT 7404.2-2000 内燃机车用阀控密封式铅酸蓄电池GBT 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件GBT 19639.2-2007 小型阀控密封式铅酸蓄电池产品分类。

电动汽车标准G4094.2《GB/T4094.2-2005 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》9.60G18332.1《GB/T 18332.1-2009 电动道路车辆用铅酸蓄电池》21.60G18332.2《GB/T 18332.2-2001 电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池》9.60G18333.1《GB/T 18333.1-2001 电动道路车辆用锂离子蓄电池》9.60G18333.2《GB/T 18333.2-2001 电动道路车辆用锌空气蓄电池》9.60G18384《GB18384.1~3-2001 电动汽车安全要求》18.00G18385《GB/T 18385-2005 电动汽车动力性能试验方法》14.40G18386《GB/T 18386-2005 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》14.40G18387《GB/T 18387-2008 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz》19.20G18388《GB/T 18388-2005 电动汽车定型试验规程》12.00G18487.1《GB/T18487.1-2001 电动车辆传导充电系统:一般要求》16.80G18487.2《GB/T18487.2-2001 电动车辆与交流/直流电源的连接要求》14.40G18487.3《GB/T18487.3-2001 电动车辆交流/直流充电机(站)》15.60G18488.1《GB/T 18488.1-2006 电动汽车用电机及其控制器第1部分:技术条件》24.00G18488.2《GB/T 18488.2-2006 电动汽车用电机及其控制器第2部分:试验方法》19.20G19596《GB/T 19596-2004 电动汽车术语》19.20G19750《GB/T 19750-2005 混合动力电动汽车定型试验规程》12.00G19751《GB/T 19751-2005 混合动力电动汽车安全要求》12.00G19752《GB/T 19752-2005 混合动力电动汽车动力性能试验方法》12.00G19753《GB/T 19753-2005 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》14.40G19754《GB/T 19754-2005 重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》40.80G19755《GB/T 19755-2005 轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法》16.80G19836《GB/T 19836-2005 电动汽车用仪表》9.60G20234《GB/T 20234-2006 电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》19.20G24548《GB/T 24548-2009 燃料电池电动汽车术语》21.60G24549《GB/T 24549-2009 燃料电池电动汽车安全要求》19.20QC742《QC/T 742-2006 电动汽车用铅酸蓄电池》12.00QC743《QC/T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池》18.00QC744《QC/T 744-2006 电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》18.007.发动机、内燃机标准G725《GB/T 725-2008 内燃机产品名称和型号编制规则》12.00G727《GB/T727-2003 涡轮增压器产品命名和型号编制方法》9.60G1147.1《GB/T 1147.1-2007 中小功率内燃机第1部分:通用技术条件》21.60G1147.2《GB/T 1147.2-2007 中小功率内燃机第2部分:试验方法》26.40G1149.1《GB/T 1149.1-2008 内燃机活塞环:通用规则》26.40G1149.2《GB/T1149.2-1994 内燃机活塞环:术语》12.00G1149.4《GB/T 1149.4-2008 内燃机活塞环:质量要求》19.20G1149.5《GB/T 1149.5-2008 内燃机活塞环:检验方法》26.40G1149.6《GB/T 1149.6-2008 内燃机活塞环:铸铁刮环》28.80G1149.7《GB/T1149.7-1994 内燃机活塞环:螺旋撑簧油环》42.00G1149.8《GB/T 1149.8-2008 内燃机活塞环:矩形钢环》24.00G1149.9《GB/T 1149.9-2008 内燃机活塞环:梯形铸铁环》28.80G1149.13《GB/T 1149.13-2008 内燃机活塞环:油环》24.00G1149.14《GB/T 1149.14-2008 内燃机活塞环:螺旋撑簧油环》48.00G1859《GB/T1859-2000 往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》12.00G1883.1《GB/T 1883.1-2005 往复式内燃机词汇第1部分:发动机设计和运行术语》19.20 G1883.2《GB/T 1883.2-2005 往复式内燃机词汇第2部分:发动机维修术语》15.60G2497《GB/T 2497-2008 船用柴油机增压空气冷却器》19.20G2820.1《GB/T 2820.1-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:用途、定额和性能》25.20 G2820.2《GB/T 2820.2-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发动机》21.60G2820.3《GB/T 2820.3-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发电机组用交流发电机》21.60G2820.4《GB/T 2820.4-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:控制装置和开关装置》25.20 G2820.5《GB/T 2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发电机组》36.00G2820.6《GB/T 2820.6-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:试验方法》21.60G2820.7《GB/T2820.7-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:技术说明》14.40G2820.8《GB/T2820.8-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:小功率发电机组》14.40G2820.9《GB/T2820.9-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:机械振动的测量和评价》14.40G2820.10《GB/T2820.10-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:噪声的测量》14.40G2820.12《GB/T2820.12-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:对安全装置的应急用电》14.40G3475《GB/T 3475-2008 船用柴油机调速系统技术要求和试验方法》21.60G3821《GB/T 3821-2005 中小功率内燃机清洁度测定方法》12.00G3847《GB3847-1999 压燃式发动机排气可见污染物限值及测试方法》16.80G4556《GB4556-2001 往复式内燃机防火》9.60G4672《GB/T4672-2003 往复式内燃机手操纵控制机构标准动作方向》9.60G4759《GB/T 4759-2009 内燃机排气消声器测量方法》19.20G5741《GB/T 5741-2008 船用柴油机排气烟度测量方法》12.00G5770《GB/T 5770-2008 柴油机柱塞式喷油泵总成技术条件》19.20G6072.1《GB/T 6072.1-2008 功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求》28.80G6072.3《GB/T 6072.3-2008 往复式内燃机性能:试验测量》16.80G6072.4《GB/T6072.4-2000 往复式内燃机性能:调速》12.00G6072.5《GB/T6072.5-2003 往复式内燃机性能:扭转振动》12.00G6072.6《GB/T6072.6-2000 往复式内燃机性能:超速保护》7.20G6072.7《GB/T6072.7-2000 往复式内燃机性能:发动机功率代号》7.20G6784《GB/T6784-1999 M10X1平座火花塞及其气缸盖安装孔》9.60G6785《GB/T6785-1999 M12X1.25平座火花塞及其气缸盖安装孔》 7.20G6789《GB/T6789-1999 M14X1.25锥座火花塞及其气缸盖安装孔》 9.60G6809.1《GB/T 6809.1-2009 往复式内燃机零部件和系统术语:固定件及外部罩盖》21.60G6809.2《GB/T 6809.2-2006 往复式内燃机零部件和系统术语:气门、凸轮轴传动和驱动机构》14.40G6809.3《GB/T 6809.3-2006 往复式内燃机零部件和系统术语:主要运动件》24.00G6809.4《GB/T 6809.4-2007 往复式内燃机零部件和系统术语:增压及进排气管系统》19.20 G6809.5《GB/T6809.5-1999 内燃机冷却系统》12.00G6809.6《GB/T 6809.6-2009 往复式内燃机零部件和系统术语:润滑系统》21.60G6809.7《GB/T 6809.7-2009 往复式内燃机零部件和系统术语:调节系统》28.80G6809.8《GB/T6809.8-2000 往复式内燃机零部件:起动系统》9.60G6809.9《GB/T 6809.9-2007 往复式内燃机零部件和系统术语:监控系统》19.20G7184《GB/T 7184-2008 中小功率柴油机振动测量及评级》19.20G8188《GB/T8188-2003 内燃机排放术语和定义》20.40G8190.1《GB/T8190.1-1999 往复式内燃机排放测量:气体和颗粒排放物的试验台测量》42.00 G8190.2《GB/T8190.2-1999 往复式内燃机排放测量:气体和颗粒排放物的现场测量》15.60 G8190.3《GB/T8190.3-2003 往复式内燃机排放测量:稳态工况排气烟度的定义和测量方法》12.00G8190.4《GB/T8190.4-1999 往复式内燃机排放测量:不同用途发动机的试验循环》14.40G8190.5《GB/T 8190.5-2005 往复式内燃机排放测量:试验燃料》19.20G8190.6《GB/T 8190.6-2006 往复式内燃机排放测量:测量结果和试验报告》24.00G8190.7《GB/T8190.7-2003 往复式内燃机排放测量:发动机系族的确定》9.60G8190.8《GB/T8190.8-2003 往复式内燃机排放测量:发动机系组的确定》9.60G8190.11《GB/T 8190.11-2009 往复式内燃机排放测量:非道路移动机械用发动机瞬态工况下气体和颗粒排放物的试验台测量》62.10G8243.1《GB/T8243.1-2003 内燃机全流式机油滤清器试验方法:压差-流量特性》14.40G8243.2《GB/T8243.2-2003 内燃机全流式机油滤清器试验方法:滤芯旁通阀特性》12.00G8243.3《GB/T8243.3-2003 内燃机全流式机油滤清器试验方法:耐高压差和耐高温特性》12.00G8243.5《GB/T 8243.5-2006 内燃机全流式机油滤清器试验方法:冷起动模拟和液压脉冲耐久试验》12.00G8243.4《GB/T8243.4-2003 内燃机全流式机油滤清器试验方法:原始滤清效率、寿命和累积效率》18.00G8243.6《GB/T 8243.6-2006 内燃机全流式机油滤清器试验方法:静乐耐破度试验》9.60G8243.7《GB/T 8243.7-2006 内燃机全流式机油滤清器试验方法:振动疲劳试验》12.00G8243.9《GB/T 8243.9-2006 内燃机全流式机油滤清器试验方法:进、出口止回阀试验》16.80 G8243.11《GB/T 8243.11-2007 内燃机全流式机油滤清器试验方法:自净式滤清器》24.00G8243.12《GB/T 8243.12-2007 内燃机全流式机油滤清器试验方法:采用颗粒计数法测定滤清效率和容灰量》24.00G8409《GB/T8409-1999 汽车发动机旋装式机油滤清器连接尺寸》7.20G8840《GB 8840-2009 船用柴油机排气烟度限值》16.80G9485《GB/T9485-2003 径流式涡轮增压器:联接尺寸》14.40G9487《GB/T 9487-2008 柴油机自由加速排气烟度的测量方法》16.80G10397《GB/T10397-2003 中小功率柴油机:振动评级》14.40G10398《GB/T 10398-2008 小型汽油机振动评级和测试方法》19.20G10826.1《GB/T 10826.1-2007 燃油喷射装置词汇第1部分:喷油泵》21.60G10826.2《GB/T 10826.2-2008 燃油喷射装置词汇第2部分:喷油器》21.60G10826.3《GB/T 10826.3-2008 燃油喷射装置词汇第3部分:泵喷嘴》16.80G10826.4《GB/T 10826.4-2008 燃油喷射装置词汇第4部分:高压油管和管端连接件》16.80 G10826.5《GB/T 10826.5-2008 燃油喷射装置词汇第5部分:共轨式燃油喷射系统》16.80 G12773《GB/T 12773-2008 内燃机气阀用钢及合金棒材》21.60G14096《GB/T 14096-2008 喷油泵试验台试验方法》24.00G14097《GB14097-1999 中小功率柴油机噪声限值》7.20G15371《GB/T 15371-2008 曲轴轴系扭转振动的测量与评定方法》16.80G16305《GB/T16305-1996 扭转振动减振器》18.00G16570《GB/T16570-1996 汽车柴油机架装直列式喷油泵安装尺寸》7.20G17038《GB/T17038-1997 内燃机车柴油机油》9.60G17368《GB/T17368-1998 在用喷油泵试验台的校验》9.60G17691《GB/T17691-2001 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量》24.00G17692《GB/T17692-1999 汽车用发动机净功率测试方法》16.80G17804《GB/T 17804-2009 往复式内燃机图形符号》25.20G17805《GB/T17805-1999 柴油机进排气流量的测量》16.80G18297《GB/T18297-2001 汽车发动机性能试验方法》34.50G18948《GB/T 18948-2009 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管规范》21.60G19055《GB/T19055-2003 汽车发动机可靠性试验方法》14.40G20064.1《GB/T 20064.1-2006 往复式内燃机手柄起动装置第1部分:安全要求和试验》9.60G20064.2《GB/T 20064.2-2006 往复式内燃机手柄起动装置第2部分:脱开角试验办法》9.60G20651.1《GB 20651.1-2006 往复式内燃机安全第1部分:压燃式发动机》14.40G20714《GB/T 20714-2006 火花塞接线端子》12.00G20787《GB/T 20787-2006 往复式内燃机中、高速往复式内燃机底脚结构噪声测试规范》19.20G20800.1《GB 20800.1-2006 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则:可燃性气体和蒸汽环境用Ⅱ类内燃机》28.80G20800.2《GB 20800.2-2006 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则:可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机》21.60G20800.3《GB 20800.3-2008 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则:存在甲烷和(或)可燃性粉尘的地下矿区巷道用I类内燃机》26.40G20891《GB 20891-2007 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)》55.20G21404《GB/T 21404-2008 内燃机发动机功率的确定和测量方法一般要求》33.60G21405《GB/T 21405-2008 往复式内燃机发动机功率的确定和测量方法排气污染物排放试验的附加要求》16.80G21406《GB/T 21406-2008 内燃机发动机的重量(质量)标定》12.00G22226《GB/T 22226-2008 发动机冷却液沸点测定法》16.80G23337《GB/T 23337-2009 内燃机进、排气门技术条件》21.60G23338《GB/T 23338-2009 内燃机增压空气冷却器技术条件》21.60G23339《GB/T 23339-2009 内燃机曲轴技术条件》25.20G23340《GB/T 23340-2009 内燃机连杆技术条件》19.20G23341.1《GB/T 23341.1-2009 涡轮增压器第1部分:一般技术条件》19.20G23341.2《GB/T 23341.2-2009 涡轮增压器第2部分:试验方法》25.20G23342《GB/T 23342-2009 往复式内燃机回弹式绳索起动装置基本安全要求》16.80G23640《GB/T 23640-2009 往复式内燃机(RIC)驱动的交流发电机》21.60G24140《GB/T 24140-2009 内燃机空气和真空系统用橡胶软管和纯胶管规范》19.20G24141.1《GB/T 24141.1-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管规范第1部分:柴油燃料》25.20G24141.2《GB/T 24141.2-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管规范第2部分:汽油燃料》28.80G24554《GB/T 24554-2009 燃料电池发动机性能试验方法》19.20G24748《GB/T 24748-2009 往复式内燃机飞轮技术条件》19.20G25361.1《GB/T 25361.1-2010 内燃机活塞销第1部分:技术要求》28.80G25361.2《GB/T 25361.2-2010 内燃机活塞销第2部分:检验规则》19.20G25363《GB/T 25363-2010 汽油机电磁阀式喷油器总成试验方法》19.20G25366《GB/T 25366-2010 柴油机电控共轨喷油系统共轨管总成技术条件》16.80G25367《GB/T 25367-2010 柴油机电控共轨喷油系统喷油器总成技术条件》16.80G25368《GB/T 25368-2010 柴油机电控共轨喷油系统高压供油泵总成技术条件》19.20GJ96A《GJB 96A-2001 标准试验发动机型式和尺寸》12.00GJ97A《GJB97A-2001 标准试验发动机技术要求和数据处理》9.60GJ216K《GJB/Z216-2004 K 航空涡轮喷气和涡轮风扇发动机通用规范使用指南》101.20 GJ224K《GJB/Z224-2005 K 航空燃气涡轮发动机稳定性设计与评定指南》26.40GJ931A《GJB931A-2005 K 装甲车辆柴油发动机曲轴用方钢规范》9.60GJ945A《GJB 945A-2003 航空发动机点火装置触点用Pl-Pt75Ir合金板材规范》9.60GJ1025A《GJB1025A-2005 K 固体火箭发动机直径系列》7.20GJ2640《GJB2640-1996 航空发动机重量平衡与控制要求》9.60GJ2641《GJB2641-1996 航空涡轮发动机重量特性与设计数据报告格式要求》36.00GJ2953《GJB2953-1997 军用汽车发动机技术要求》9.60GJ3568《GJB 3568-1999 航空发动机防火安全设计要求》9.60GJ5052《GJB 5052-2001 舰船柴油机增压器规范》9.60GJ5388《GJB 5388-2005 装甲车辆柴油机涡轮增压器系列》7.20GJ6227K《GJB6227-2008 K 装甲车辆柴油机设计准则》15.60H7719《HB7719-2002 航空发动机减速器通用规范》14.40H7762《HB7762-2005 航空发动机用定向凝固柱晶和单晶高温合金锭规范》9.60H7763《HB7763-2005 航空发动机用等轴晶铸造高温合金锭规范》12.00H7781《HB7781-2005 航空发动机点火器用贵金属催化网管规范》9.60H7782《HB7782-2005 定向凝固叶片中再结晶的检测与评定方法》9.60H7783《HB7783-2005 航空涡轮发动机点火系统通用规范》12.00H7806《HB 7806-2006 发动机数字样机通用要求》12.00WJ1623《WJ 1623-2005 柴油滤清器试验方法》21.60WJ2663《WJ 2663-2005 电子束焊活塞顶圈毛坯的超声波检测方法》9.60CB707.1《CB/T 707.1-2002 船用柴油机喷油泵总成技术条件》12.00CB707.2《CB/T 707.2-2002 船用柴油机喷油泵出油阀偶件技术条件》12.00CB707.3《CB/T 707.3-2002 船用柴油机喷油泵柱塞偶件技术条件》12.00CB709.1《CB/T 709.1-2004 船用柴油机喷油器总成技术条件》12.00CB709.2《CB/T 709.2-2004 船用柴油机喷油嘴偶件技术条件》12.00QC33《QC/T 33-2006 汽车发动机硅油风扇离合器试验方法》12.00QC39《QC/T39-1992 汽车、摩托车发动机活塞环检测方法》18.00QC275《QC/T 275-2008 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验》18.00QC288《QC/T288.1~2-2001 汽车发动机冷却水泵》18.00QC289《QC/T289-2001 汽车发动机油泵》12.00QC462《QC/T 462-2009 汽车发动机工作小时表》12.00QC469《QC/T469-2002 汽车发动机气门技术条件》12.00QC471《QC/T 471-2006 汽车柴油机技术条件》12.00QC481《QC/T 481-2005 汽车发动机曲轴技术条件》12.00QC515《QC/T515-2000 汽车发动机用调温器型式与尺寸》12.00QC544《QC/T544-2000 汽车发动机凸轮轴技术条件》12.00QC553《QC/T 553-2008 汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相检验》18.00QC691《QC/T691-2002 车用天然气单燃料发动机技术条件》12.00QC692《QC/T692-2002 汽油/天然气两用燃料发动机技术条件》12.00QC693《QC/T693-2002 液化石油气发动机技术条件》12.00QC694《QC/T694-2002 柴油/压缩天然气双燃料发动机技术条件》12.00QC731《QC/T 731-2005 汽车用起动机技术条件》12.00QC736《QC/T 736-2005 轿车发动机钢带组合油环技术条件》12.00QC737《QC/T 737-2005 轿车发动机铸铁活塞环技术条件》12.00QC747《QC/T 747-2006 汽车发动机硅油风扇离合器技术条件》12.00QC748《QC/T 748-2006 汽车发动机气门气门座强化磨损台架试验方法》12.00QC794《QC/T 794-2007 内燃机工业滤纸》18.00QC812《QC/T 812-2009 柴油机曲轴箱油气分离器技术条件和试验方法》18.00QC821《QC/T 821-2009 汽车用发动机冷却水及润滑油温度传感器》12.00QC822《QC/T 822-2009 汽车用发动机润滑油压力传感器》12.00Q/HB《Q/HBm 95-2001 汽车或发动机配套产品质量控制要求》46.00J5079《JB/T 5079-2008 中小功率内燃机燃油箱技术条件》12.00J5080《JB/T 5080-2008 内燃机铸铁气门导管技术条件》12.00J5081《JB/T 5081-2008 中小功率柴油机排气消声器》14.40J5082.1《JB/T 5082.1-2008 内燃机气缸套第1部分:硼铸铁金相检验》14.40J5082.4《JB/T 5082.4-2008 内燃机气缸套第4部分:风冷气缸套技术条件》12.00J5082.5《JB/T 5082.5-2008 内燃机气缸套第5部分:钢质镀铬气缸套技术条件》14.40J5083《JB/T 5083-2005 内燃机干式铸铁气缸套技术条件》12.00J5084《JB/T5084-2007 内燃机曲轴止推垫圈技术条件》14.40J5085《JB/T 5085-2010 柴油机水冷却器技术条件》16.80J5086《JB/T5086.1~2-1999 内燃机水封》24.00J5088.1《JB/T 5088.1-2008 内燃机旋装式机油滤清器第1部分:技术条件》12.00J5088.2《JB/T 5088.2-2008 内燃机旋装式机油滤清器第2部分:试验方法》24.00J5089.1《JB/T 5089.1-2010 内燃机纸质滤芯机油滤清器第1部分:总成技术条件》14.40 J5089.2《JB/T 5089.2-2010 内燃机纸质滤芯机油滤清器第2部分:滤芯技术条件》14.40 J5089.3《JB/T 5089.3-2010 内燃机纸质滤芯机油滤清器第3部分:试验方法》27.60J5135.1《JB/T5135.1-2001 通用小型汽油机:台架性能试验方法》19.20J5135.2《JB/T5135.2-2001 通用小型汽油机:可靠性、耐久性试验与评定方法》19.20J5135.3《JB/T5135.3-2001 通用小型汽油机:技术条件》19.20J5140.1《JB/T5140.1-1999 磁电机技术条件》12.00J5173《JB/T 5173-2005 喷油器总成安装方式及连接尺寸》12.00J5174《JB/T 5174-2005 喷油嘴偶件型式及连接尺寸》12.00J5175《JB/T 5175-2006 柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验》14.40J5176《JB/T 5176-2005 单柱塞式分配泵总成技术条件》12.00J5241《JB/T 5241-2006 旋装式柴油滤清器技术条件》12.00J5239.1《JB/T 5239.1-2008 柴油机柴油滤清器第1 部分:纸质滤芯总成技术条件》12.00 J5239.2《JB/T 5239.2-2008 柴油机柴油滤清器第2 部分:纸质滤芯技术条件》12.00J5784《JB/T5784-1991 封闭型电热塞试验方法》12.00J6002《JB/T6002-2007 涡轮增压器清洁度限值及测定方法》12.00J6003《JB/T6003-2004 内燃机板翅式机油冷却器技术条件》12.00J6003.3《JB/T 6003.3-2008 内燃机机油冷却器第3 部分:传热性能试验方法》20.40J6004《JB/T6004-2007 内燃机油浴及油浸式空气滤清器总成技术条件》12.00J6007《JB/T6007-2007 内燃机油浴及油浸式空气滤清器滤芯技术条件》12.00J6008《JB/T 6008-2008 内燃机空气、柴油、机油滤清器型号编制规则》12.00J6012《JB/T 6012-2005 内燃机进、排气门技术条件》18.00J6012.2《JB/T 6012.2-2008 内燃机进、排气门第2部分:金相检验》12.00J6012.3《JB/T 6012.3-2008 内燃机进、排气门第3部分: 磁粉探伤》12.00J6012.4《JB/T 6012.4-2008 内燃机进、排气门第4部分:摩擦焊气门超声波探伤》12.00 J6013《JB/T6013-2000 柴油机低压金属油管组件技术条件》24.00J6014《JB/T6014-2000 柴油机高压油管组件技术条件》19.20J6015《JB/T6015-2000 柴油机低压输油胶管组件技术条件》24.00J6016.1《JB/T 6016.1-2008 内燃机活塞环金相检验第1部分:单体铸造活塞环》16.80J6016.3《JB/T 6016.3-2008 内燃机活塞环金相检验第3部分:球墨铸铁活塞环》12.00J6016.4《JB/T 6016.4-2008 内燃机活塞环金相检验第4部分:中高合金铸铁活塞环》12.00 J6019《JB/T 6019-2006 分流离心式机油滤清器技术条件》12.00J6289《JB/T 6289-2005 内燃机铸造铝活塞金相检验》21.60J6290《JB/T 6290-2007 内燃机筒体铸造活塞环金相检验》14.40J6292《JB/T 6292-2006 活塞式输油泵安装型式及连接尺寸》12.00J6293《JB/T 6293-2006 柴油机喷油器试验手压式喷油器校验器》14.40J6295《JB/T 6295-2005 柱塞式喷油泵安装型式及连接尺寸》12.00J6665《JB/T 6665-2007 轻小型柴油机-泵直联机组》14.40J6697《JB/T 6697-2006 机动车及内燃机电气设备基本技术条件》14.40J6698《JB/T 6698-2007 机动车及内燃机用永磁发电机安装尺寸》12.00J6700《JB/T 6700-2007 机动车及内燃机用交流发电机安装尺寸》12.00J6706《JB/T 6706-2006 机动车及内燃机用起动机电磁开关技术条件》12.00J6707《JB/T 6707-2006 机动车及内燃机用起动机技术条件》14.40J6708《JB/T 6708-2007 机动车及内燃机用起动机换向器技术条件》12.00J6709《JB/T 6709-2006 机动车及内燃机用交流发电机电子式电压调节器技术条件》12.00 J6710《JB/T 6710-2006 机动车及内燃机用交流发电机技术条件》14.40J6711《JB/T 6711-2007 机动车及内燃机用永磁发电机型号编制规则》12.00J6719《JB/T 6719-1993 内燃机进、排气门磁粉探伤》9.60J6721.2《JB/T 6721.2-2007 内燃机连杆第2部分:磁粉探伤》9.60J6722《JB/T 6722-1993 内燃机连杆磁粉探伤》9.60J6723.1《JB/T 6723.1-2008 内燃机冷却风扇第1部分:金属冷却风扇技术条件》12.00J6723.2《JB/T 6723.2-2008 内燃机冷却风扇第2部分:塑料冷却风扇技术条件》12.00J6723.3《JB/T 6723.3-2008 内燃机冷却风扇第3部分:冷凝式内燃机冷却风扇技术条件》12.00J6723.4《JB/T 6723.4-2008 内燃机冷却风扇第4部分:冷凝式内燃机冷却风扇试验方法》14.40J6727《JB/T6727-2000 内燃机曲轴技术条件》24.00J6728.1《JB/T 6728.1-2008 内燃机凸轮轴第1部分:技术条件》12.00J6728.2《JB/T 6728.2-2008 内燃机凸轮轴第2部分:楔横轧毛坯》12.00J6729《JB/T 6729-2007 内燃机曲轴、凸轮轴磁粉探伤》12.00J7173.1《JB/T 7173.1-2004 柴油机喷油泵柱塞偶件技术条件》14.40J7173.2《JB/T 7173.2-2004 柴油机喷油泵柱塞偶件性能试验方法》12.00J7174.1《JB/T 7174.1-2004 柴油机喷油泵出油阀偶件技术条件》12.00J7174.2《JB/T 7174.2-2004 柴油机喷油泵出油阀偶件性能试验方法》12.00J7292.1《JB/T7292.1-2007 内燃机衬套连杆衬套技术条件》12.00J7292.2《JB/T7292.2-2007 内燃机衬套凸轮轴衬套技术条件》14.40J7292.3《JB/T7292.3-2007 内燃机衬套摇臂衬套技术条件》12.00J7293《JB/T7293-2007 内燃机主轴承盖螺栓与螺母技术条件》12.00J7293.2《JB/T 7293.2-2010 内燃机螺栓与螺母第2部分:连杆螺栓技术条件》14.40J7293.4《JB/T 7293.4-2010 内燃机螺栓与螺母第4部分:连杆螺栓磁粉检测》14.40J7293.8《JB/T 7293.8-2010 内燃机螺栓与螺母第8部分:连杆螺母技术条件》9.60J7294《JB/T 7294-2008 内燃机气门推杆技术条件》12.00J7296《JB/T7296-2004 柴油机喷油嘴偶件技术条件》14.40J7297《JB/T7297-2004 柴油机喷油嘴偶件性能试验方法》12.00J7298《JB/T 7298-2006 出油阀偶件主要尺寸和安装尺寸》12.00J7299《JB/T 7299-2006 柱塞偶件主要尺寸和安装尺寸》12.00J7661《JB/T7661-2004 柴油机油泵油嘴产品清洁度限值及测定方法》12.00J7761.1《JB/T7761.1-2004 柴油机喷油泵供油角度自动提前器技术条件》12.00J7761.2《JB/T7761.2-2004 柴油机喷油泵供油角度自动提前器性能试验方法》12.00J7762《JB/T 7762-2007 内燃机气缸盖垫片技术条件》20.40J7763.1《JB/T7763.1-1995 内燃机起动液及装置技术条件》7.20J7763.2《JB/T7763.2-1995 内燃机起动液及装置试验方法》7.20J8118《JB/T8118-1997 内燃机活塞销技术条件》12.00J8118.2《JB/T8118.2-1999 内燃机活塞销金相检验》12.00J8118.3《JB/T8118.3-1999 内燃机活塞销磁粉探伤技术条件》 6.00J8120.1《JB/T8120.1-2000 压燃式发动机:单壁冷拉无缝钢管技术条件》19.20J8120.2《JB/T8120.2-2000 压燃式发动机:复合式钢管技术条件》14.40J8122《JB/T8122-1999 柴油机柴油滤清器试验方法》12.00J8123《JB/T8123.1~2-1999 磁电机用点火器》12.00J8124《JB/T8124-1999 内燃机离心式机油滤清器试验方法》12.00J8125《JB/T8125-1999 内燃机管壳式机油冷却器技术条件》14.20J8126.1《JB/T 8126.1-2010 内燃机冷却水泵第1部分:总成技术条件》14.40J8126.2《JB/T 8126.2-2010 内燃机冷却水泵第2部分:总成试验方法》20.40J8126.6《JB/T 8126.6-2010 内燃机冷却水泵第6部分:V带轮技术条件》14.40J8413.1《JB/T 8413.1-2010 内燃机机油泵第1部分:总成技术条件》16.80J8413.2《JB/T 8413.2-2010 内燃机机油泵第2部分:总成试验方法》20.40J8413.3《JB/T 8413.3-2008 内燃机机油泵第3部分:粉末冶金转子技术条件》12.00 J8413.5《JB/T 8413.5-2008 内燃机机油泵第5部分:粉末冶金齿轮技术条件》12.00 J8414《JB/T8414-1996 内燃机机油泵传动轴端》12.00J8415《JB/T8415-1996 内燃机正时齿轮技术条件》6.00J8416《JB/T8416-1996 内燃机连杆螺栓技术条件》6.00J8417《JB/T8417-1996 内燃机连杆螺丝技术条件》6.00J8577《JB/T 8577-2005 内燃机水散热器技术条件》14.40J9747《JB/T 9747-2005 内燃机空气滤清器性能试验方法》25.20J8578《JB/T8578-1997 内燃机凸轮轴楔横轧毛坯技术条件》6.00J8579《JB/T8579-1997 内燃机进、排气管技术条件》6.00J8580《JB/T8580-1997 柴油机用氮化硅电热塞技术条件》12.00J8613《JB/T8613-1997 发动机综合测试台技术条件》9.60J8818《JB/T 8818-2008 柴油机喷油器总成技术条件》14.40J8819《JB/T 8819-2008 柴油机燃油喷射装置产品型号编制方法》12.00J8837《JB/T8837-2000 内燃机连杆螺栓金相检验》24.00J8890《JB/T8890-1999 往复式内燃机安全要求》14.40J8891《JB/T8891-1999 中小功率柴油机排气污染物排放限值》7.20J8892《JB/T8892-1999 内燃机稀土共晶铝硅合金活塞金相检验》12.00J8894《JB/T8894-1999 往复式内燃机飞轮离合器用安装尺寸》30.00J8895《JB/T8895-1999 中小功率柴油机通用技术条件》16.80J8899《JB/T8899-1999 火花塞电极合金线》14.40J9728《JB/T 9728-2010 分配式喷油泵总成安装及连接尺寸》14.40J9729《JB/T9729-1999 柴油机喷油泵偶件径部密封值样品》6.00J9730《JB/T9730-1999 柴油机喷油泵,出油阀偶件金相检验》36.00J9731.1《JB/T 9731.1-2010 柴油机喷油泵凸轮轴第1部分:技术条件》12.00J9731.2《JB/T 9731.2-2010 柴油机喷油泵凸轮轴第2部分:轴端尺寸》12.00J9732《JB/T9732-1999 轴针式标准喷油泵偶件》6.00J9733《JB/T9733-1999 标准喷油泵偶件技术条件》6.00J9734《JB/T9734-1999 喷油泵试验台技术条件》12.00J9735《JB/T9735-1999 喷油泵试验台用标准喷油泵总成技术条件》18.00J9736《JB/T9736-1999 喷油嘴,出油阀,柱塞偶件磁粉探伤方法》6.00J9741《JB/T9741-1999 内燃机气门挺柱技术条件》6.00J9742《JB/T9742-1999 内燃机灰铸铁气缸盖和机体铸件技术条件》12.00J9743《JB/T9743-1999 内燃机连杆螺栓磁粉探伤技术条件》6.00J9744《JB/T 9744-2010 内燃机零、部件磁粉检测》16.80J9745《JB/T9745-1999 内燃机硼铸铁单体铸造活塞环金相检验》 14.40J9746.1《JB/T9746.1-1999 船用齿轮箱技术条件》12.00J9746.2《JB/T9746.2-1999 船用齿轮箱灰铸铁件技术条件》7.20J9747《JB/T9747-1999 内燃机空气滤清器试验方法》30.00J9749《JB/T9749-1999 内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验》12.00J9750.1《JB/T9750.1-1999 内燃机气门摇臂技术条件》6.00J9750.2《JB/T9750.2-1999 内燃机气门摇臂轴技术条件》6.00J9751《JB/T9751-1999 柴油机液压调速器技术条件》12.00J9752.1《JB/T 9752.1-2005 涡轮增压器第1部分:一般技术条件》12.00J9752.2《JB/T 9752.2-2005 涡轮增压器第2部分:试验方法》12.00J9752.3《JB/T9752.3-2004 涡轮增压器转子平衡品质及校验方法》18.00J9753《JB/T9753-1999 内燃机铸铁机体技术条件》7.20J9753.2《JB/T 9753.2-2008 内燃机气缸盖与机体第2部分:铸铁气缸盖技术条件》12.00 J9754《JB/T9754-1999 内燃机灰铸铁件缺陷补焊技术条件》6.00J9755《JB/T9755-1999 内燃机纸制滤芯空气滤清器总成技术条件》 7.20J9756《JB/T9756-2004 内燃机空气滤清器纸质滤芯技术条件》12.00J9757《JB/T9757-1999 内燃机空气机油柴油滤清器纸制滤芯系列尺寸》7.20J9758《JB/T 9758-2004 气缸套、活塞环快速模拟磨损试验方法》12.00J9759《JB/T9759-1999 内燃机发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法》6.00J9760《JB/T9760-1999 内燃机整圆主轴承技术条件》12.00J9761《JB/T 9761-2008 内燃机曲轴止推垫片技术条件》14.40J9762《JB/T9762-1999 内燃机镶耐磨圈铝活塞技术条件》7.20J9763《JB/T9763-1999 内燃机精密电镀减磨层轴瓦检验规范》6.00J9764《JB/T9764-1999 内燃机卷制连杆衬套技术条件》12.00J9765.1《JB/T9765.1-1999 内燃机气缸盖螺栓技术条件》6.00J9765.2《JB/T9765.2-1999 内燃机飞轮螺栓技术条件》6.00J9765.3《JB/T9765.3-1999 内燃机气缸盖螺母及飞轮螺母技术条件》6.00J9766《JB/T9766-1999 内燃机铸铁气缸盖技术条件》7.20J9767《JB/T9767-1999 内燃机钢带组合油环技术条件》8.40J9768《JB/T9768-1999 内燃机气缸套平台珩磨网纹技术规范及检验方法》12.00J9769.2《JB/T 9769.2-2010 内燃机铸铁气门座第2部分:金相检验》24.00J9770《JB/T9770-1999 内燃机机油泵齿轮技术条件》6.00J9773.1《JB/T9773.1-1999 内燃机台架试验考核方法》14.40J9773.2《JB/T9773.2-1999 柴油机起动性能试验方法》12.00J9774《JB/T 9774-2005 中小功率内燃机清洁度限值》12.00J9860.1《JB/T9860.1-1999 断电器用钨触点技术条件》6.00J9860.1《JB/T9860.1-1999 断电器用钨触点技术条件》6.00J9860.2《JB/T9860.2-1999 断电器触点用钨杆技术条件》6.00J9864《JB/T9864.1~2-1999 磁电机用断电器》12.00J9865《JB/T9865.1~2-1999 磁电机用点火线圈》12.00J9870《JB/T9870-1999 水力测功器》14.40J10406《JB/T10406-2004 内燃机激光淬火气缸套技术条件》12.00J10407《JB/T10407-2004 内燃机铝活塞奥氏体铸铁镶圈金相检验》12.00J10408《JB/T10408-2004 内燃机换热器可靠性试验方法》12.00J10505《JB/T 10505-2005 内燃机机油散热器技术条件》14.40J10506《JB/T 10506-2005 内燃机增压空气冷却器技术条件》14.40J10591《JB/T 10591-2007 内燃机气门弹簧技术条件》14.40J10628《JB/T 10628-2006 内燃机活塞环矩形钢环》14.40J10629《JB/T 10629-2006 燃气机通用技术条件和试验方法》18.00J10630《JB/T 10630-2006 通用小型柴油机产品修理、更换、退货工作导则》12.00 J10715《JB/T 10715-2007 柴油机喷油泵端面法兰安装尺寸》14.40J10716《JB/T 10716-2007 柴油机直列式喷油泵平底托架安装尺寸》12.00J10717《JB/T 10717-2007 柴油机直列式喷油泵弧形底安装尺寸》12.00J10737《JB/T10737-2007 内燃机粉末冶金气门座技术条件》12.00J10957《JB/T 10957-2010 内燃机用快速接头》20.40J11013《JB/T 11013-2010 通用小型汽油机用密封垫片技术条件》24.00J11014《JB/T 11014-2010 通用小型汽油机密封性能技术要求与试验方法》14.40J11034《JB/T 11034-2010 内燃机气门弹簧座技术条件》14.40J11035《JB/T 11035-2010 内燃机气门锁夹技术条件》14.40J11036《JB/T 11036-2010 单缸燃气机技术条件和试验方法》16.80J50032《JB/T50032-1999 内燃机板翅式机油冷却器芯子产品质量分等18.00J50033《JB/T50033-1999 内燃机冷却水泵台架可靠性考核》 18.00J50063《JB/T50063-2000 柴油机喷油泵供油角度自动提前器总成可靠性》12.00J50097《JB/T50097-1997 内燃机进、排气管产品质量分等》18.00J50141《JB/T50141-1999 内燃机气缸盖螺母及飞轮螺母产品质量分等》12.00J50142《JB/T50142-1999 电涡流测功机(器)产品质量分等》12.00J50143《JB/T50143-1999 水力测功器产品质量分等》12.00J50198《JB/T50198-2000 冷凝式内燃机冷却风扇产品质量分等》18.00J51002《JB/T51002-1999 内燃机机油滤清器纸质滤芯产品质量分等》12.00J51008《JB/T51008-1999 柴油机柴油滤清器纸质滤芯产品质量分等》12.00J51009《JB/T51009-1999 内燃机旋装式机油滤清器产品质量分等》12.00J51011《JB/T51011-1999 内燃机连杆衬套产品质量分等》18.00J51012《JB/T51012-1999 内燃机水封产品质量分等》12.00J51013《JB/T51013-1999 柴油机水冷却器产品质量分等》12.00J51014《JB/T51014-1999 内燃机机油散热器产品质量分等》12.00J51015《JB/T51015-1999 内燃机管壳式机油冷却器产品质量分等》12.00J51023《JB/T51023-1999 汽油滤清器总成产品质量分等》18.00J51024《JB/T51024-1999 内燃机空气滤清器纸质滤芯产品质量分等》12.00J51043《JB/T51043-1999 旋装式柴油滤清器产品质量分等》12.00J51044《JB/T51044-1999 内燃机水散热器产品质量分等》18.00J51045《JB/T51045-1999 内燃机连杆螺栓产品质量分等》12.00J51046《JB/T51046-1999 内燃机连杆螺母产品质量分等》12.00J51047《JB/T51047-1999 内燃机连杆产品质量分等》18.00J51048《JB/T51048-1999 内燃机凸轮轴产品质量分等》18.00J51049《JB/T51049-1999 内燃机曲轴产品质量分等》24.00J51050《JB/T51050-1999 内燃机铝活塞产品质量分等》18.00J51051《JB/T51051-1999 内燃机机油泵台架可靠性考核》18.00J51094《JB/T51094-1999 船用齿轮箱产品质量分等》42.00J51104《JB/T51104-1999 中小功率柴油机产品质量分等》42.00J51105《JB/T51105-1999 内燃机活塞环产品质量分等》18.00J51106《JB/T51106-1999 内燃机活塞销产品质量分等》12.00J51108《JB/T51108-1997 内燃机气缸套产品质量分等》24.00J51109《JB/T51109-1999 内燃机主轴瓦和连杆轴瓦产品质量分等》18.00。

铅酸蓄电池使用年限标准介绍铅酸蓄电池是目前使用最广泛的一种蓄电池类型,广泛应用于汽车、电动车、通讯设备等领域。

为了确保其正常运行和使用寿命,制定铅酸蓄电池使用年限标准是非常必要的。

本文将从定义、影响因素、标准制定和延长寿命等方面进行探讨。

定义铅酸蓄电池使用年限指的是从蓄电池开始使用到其不能正常工作的时间长度。

一般来说,铅酸蓄电池的使用年限是根据其循环寿命和浮充寿命两个参数来确定的。

循环寿命指的是蓄电池能够完成多少次充放电循环后容量损失到80%以下,而浮充寿命指的是蓄电池在浮充状态下能够保持正常工作的时间。

影响因素铅酸蓄电池的使用年限受到许多因素的影响,以下是一些主要因素:1. 温度温度对蓄电池寿命有很大影响,过高或过低的温度都会缩短蓄电池的使用寿命。

通常来说,25摄氏度是最适宜的工作温度。

2. 充放电深度铅酸蓄电池的寿命与其充放电深度有关。

过深的放电会导致蓄电池损耗更快,因此控制好充放电深度可以延长蓄电池的使用年限。

3. 充电速率充电速率过高或过低都会对蓄电池寿命产生负面影响。

充电速率过高会导致蓄电池过热,而充电速率过低会使蓄电池无法充分充电。

4. 充电方式不同的充电方式对蓄电池寿命有所影响。

常见的充电方式有恒压充电、恒流充电和脉冲充电等。

标准制定制定铅酸蓄电池使用年限标准是为了确保蓄电池能够在规定时间内正常运行,对用户具有指导意义。

铅酸蓄电池使用年限标准一般由相关部门或行业组织制定,应涵盖以下方面:1. 循环寿命要求循环寿命是评估蓄电池质量和寿命的重要指标之一。

标准应规定蓄电池的循环次数要求,即在多少次充放电循环后容量损失到一定程度。

2. 浮充寿命要求浮充寿命是蓄电池在浮充状态下能够保持正常工作的时间长度。

标准应规定浮充寿命的要求,即蓄电池能够保持多少小时的浮充时间。

3. 测试方法和标准标准中应包含铅酸蓄电池使用年限测试的方法和标准。

测试方法应具体明确,以保证测试结果的准确性和可比性。

4. 标识和认证制定标准的同时,还应制定相关的标识和认证体系,保证蓄电池的质量和可靠性。

电动车铅酸电池规格参数随着环保意识的日益增强,电动车作为一种绿色出行方式受到了越来越多人的青睐。

而电动车的关键部件之一就是电池,它直接关系到了电动车的续航里程和性能表现。

铅酸电池作为一种常用的电动车电池类型,其规格参数对于电动车的性能有着重要的影响。

本文将从铅酸电池的基本原理、构造和规格参数等方面进行详细介绍,帮助大家更好地了解电动车铅酸电池。

一、铅酸电池的基本原理铅酸电池又称铅酸蓄电池,其基本原理是利用铅和二氧化铅作为正极和负极材料,通过电解质的离子传递来实现电荷的储存和释放。

在充电状态下,正极的二氧化铅转化为铅酸,负极的铅转化为铅氧化物,同时电解质中的硫酸被分解成氢气和硫酸根离子。

在放电状态下,正极的铅酸转化为二氧化铅,负极的铅氧化物转化为铅,同时电解质中的硫酸根离子和氢气再次结合成硫酸。

通过这样的化学反应,铅酸电池实现了电能的存储和释放。

二、铅酸电池的构造铅酸电池通常由若干个电池单体组成,每个单体由多个正负极板和电解液组成。

正负极板由铅或二氧化铅制成,它们被浸泡在硫酸电解液中并通过隔膜隔开。

正负极板的板间加入了活性炭,它起到了增加电池容量和延长寿命的作用。

电池单体通过连接板和连接线连接在一起,最终组成了完整的电池组。

电池组的外壳通常由耐腐蚀和绝缘性能较好的材料制成,以确保电池的安全性和稳定性。

三、铅酸电池的规格参数1.电压:铅酸电池的电压通常为2V至12V不等,多个电池单体串联可以实现更高的电压输出。

2.容量:铅酸电池的容量是衡量其续航里程和储能能力的重要参数,常用的单位为安时(Ah)。

3.循环寿命:铅酸电池的循环寿命决定了其使用寿命和性价比,一般情况下循环寿命越高的电池性能越好。

4.自放电率:自放电率代表了电池在静置状态下自行放电的速度,自放电率越低,电池的储能效率越高。

5.工作温度范围:铅酸电池的工作温度范围直接关系到了其适用环境的范围,一般而言工作温度范围越宽的电池适用性越强。

6.充电倍率:充电倍率代表了电池可以承受的最大充电电流,充电倍率越高充电速度越快。

电动道路车辆用铅酸蓄电池国家标准1.范围本标准规定了电动道路车辆(包括电动汽车、电动摩托车等)用铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电动道路车辆用额定电压12 V的铅酸蓄电池。

2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2900.11-1988 蓄电池名词术语(eqv IEC 486:1986)3.定义与符号本标准除采用GB/T 2900.11中的定义外,还增加了下列定义。

3.1阀控密封式铅酸蓄电池 valve regulated sealed lead-acid battery当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过控制阀逸出的铅酸蓄电池。

3.2符号C3——3小时率额定容量;I3——3小时率放电电流,数值等于C3/3(A)。

4.分类与型号4.1分类电动道路车辆用铅酸蓄电池分为免维护蓄电池和阀控密封式蓄电池两类。

4.2型号4.2.1 电动道路车辆用蓄电池以“电”的汉语饼音“D”表示,阀控密封式铅酸蓄电池以“M”表示,免维护铅酸蓄电池以“W”表示。

4.2.2 型号意义例如:6DM55型电动道路车辆铅酸蓄电池5.要求5.1外观蓄电池按6.2检验时,外壳不得有变形及裂纹,表面干燥、无酸液,且标志清晰、正确。

5.2极性蓄电池按6.3检验时,电池极性应与标志的极性符号一致。

5.3外形尺寸及重量蓄电池外形尺寸、重量参见本标准的附录A。

5.4端子5.4.1 端子位置可分为四种类型,如图1(a~d)。

5.4.2 端子的位置以及对端子的外观、结构等具体要求由用户与制造厂协商决定。

5.5 3小时率额定容量5.5.1 蓄电池按6.5试验时,第一次容量应不低于额定值的85%。

5.5.2 蓄电池应在第十次容量试验或之前达到额定值。

5.6 大电流放电蓄电池按6.6.2放电时,放电时间应不低于30 min;蓄电池按6.6.3放电时,电压应不低于8.40 V。

5.7 低温-18℃放电蓄电池按6.7.2放电时,放电时间应不低于60s;蓄电池按6.7.3放电时,容量应不低于额定值的50%。

5.8 过放电性能蓄电池按6.8试验时,其容量应不低于额定值的75%。

5.9 安全性蓄电池按6.9试验时,外壳不得出现漏液、破裂等异常现象。

5.10 密封反应效率(此条适用于阀控密封式蓄电池)蓄电池按6.10试验时,其密封反应效率应不低于90%。

5.11 水损耗(此条适用于免维护蓄电池)蓄电池按6.11试验时,按额定容量计算,其水损耗应不大于3g/Ah。

5.12 荷电保持能力蓄电池按6.12试验时,其容量应不低于贮存前容量的85%。

5.13 循环耐久能力蓄电池按6.13试验时,当蓄电池容量降至额定值的75%时,循环寿命应不少于400次。

5.14 耐振动性能蓄电池按6.14规定进行试验。

试验期间,蓄电池放电电压应无异常;试验后,检查蓄电池应无机械损伤,元电解液渗漏。

5.15 限压阀(此条适用于阀控密封式蓄电池)密封铅酸蓄电池按6.15检验时,限压阀开闭阀压力为100 kPa~1 kPa。

5.16 贮存(此条适用于干式荷电蓄电池)新制造未注入电解液的蓄电池按6.16试验,其容量应符合5.5规定。

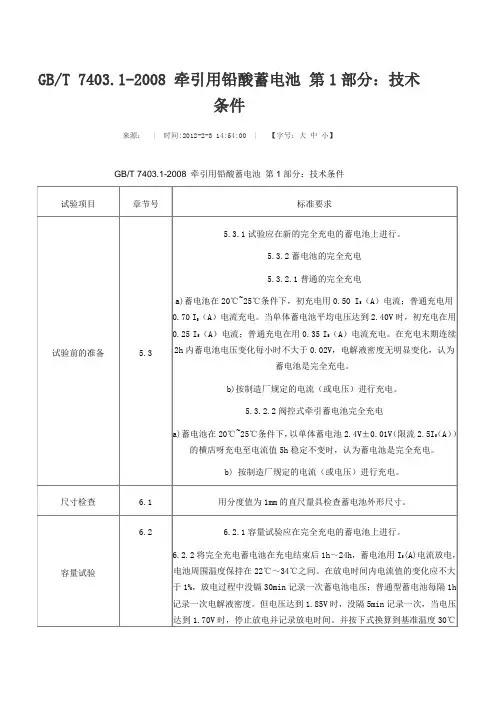

6 试验方法6.1 试验条件6.1.1 环境条件除另有规定外,试验应在温度15~35℃、相对湿度25%~85%、大气压力86~106 kPa环境中进行。

6.1.2 测量仪器、仪表6.1.2.1 量程所用仪表量程应随被测电压或电流数值改变,指针式仪表读数应在量程的后三分之一范围内。

6.1.2.2 准确度a)测量电压用的仪表应是不低于0.5级准确度的电压表,电压表内阻至少应是1kΩ/V;b)测量电流用的仪表应是不低于0.5级准确度的电流表;c)测量温度的温度计应具有适当的量程,其分度值不应大于1℃,标定准确度应不低于0.5℃;d)测量时间用的仪表应按时、分、秒分度,至少应具有±1%的准确度;e)测量蓄电池外形尺寸的量具,其分度值不应大于1mm:f)测量电解液密度用的密度计,应具有适当的量程,每个分度值不应大于0.005 g/cm3;g)称量蓄电池重量的衡器,应具有±0.05%以上的准确度;h)测量压力用的仪表应是不低于0.25级准确度的压力表。

6.1.3 电解液干式荷电蓄电池电解液的具体要求由制造厂规定。

6.1.4 试验前的准备6.1.4.1 受试的蓄电池应该是生产后不超过60d,未经使用过的蓄电池,井完全充电。

6.1.4.2 干式荷电蓄电池要经注液。

6.1.4.3 蓄电池的完全充电6.1.4.3.1 恒流充电(适用于免维护蓄电池)蓄电池以0.5I3(A)电流充电到14.4 V±0.1V后,再继续以0.25I3(A)电流充电,在充电末期连续3h内蓄电池电压变化不大于0.05 V/h,此时确认蓄电池已完全充电。

6.1.4.3.2 改进的恒压充电(适用于阀控密封式蓄电池)蓄电池的完全充电采用恒压14.4 V±0.1V、限流I3(A)充电16 h或当充电末期电流稳定3h不变时,此时确认蓄电池已完全充电。

6.1.4.3.3 采用由用户与制造厂协商认可的充电方法。

6.2 外观用目测法检查蓄电池外观。

6.3 极性用电压表或反极仪检查蓄电池的极性。

6.4 外形尺寸及重量用量具和衡器测量蓄电他的外形尺寸及重量。

6.5 3小时率额定容量6.5.1 蓄电池按6.1.4.3完全充电后,在温度为25℃±2℃的水浴环境中静置5h,然后以I3(A)的电流,恒电流放电到9.90V终止,记录放电时间。

6.5.2 用放电电流乘以放电到终止电压的时间即为电池容量。

6.6 大电流放电6.6.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验。

6.6.2 按6.1.4.3完全充电的蓄电池在温度为25℃±2℃的水浴环境中静置5h,然后以3I3(A)的电流恒电流放电到9.00 V终止,记录放电时间。

6.6.3 按6.1.4.3完全充电的蓄电池在温度为25℃±2℃的水浴环境中静置5h,然后以9I3(A)的电流恒电流放电3min,测量电压。

6.7 低温-18℃放电6.7.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验。

6.7.2 按6.1.4.3完全充电蓄电池在-18℃±1℃环境中搁置16~24h,并在该环境中以6I3(A)电流连续放电至8.40V,记录放电时间。

6.7.3 按6.1.4.3完全充电蓄电池在-18℃±1℃环境中搁置16~24h,并在该环境中以I3(A)电流连续放电至8.40V,记录放电时间,计算放电容量。

6.8 过放电性能6.8.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验。

6.8.2 按6.1.4.3完全充电的蓄电池以初始电流3I3(A)的电阻,定电阻连续放电阻21d。

6.8.3 然后蓄电池以恒电压15.00V,限流I3(A)充电24h。

6.8.4 再按6.5进行试验。

6.9 安全性蓄电池按6.1.4.3完全充电后,以0.7I3(A)的电流连续充电5h,然后目视检查蓄电池外观。

6.10 密封反应效率6.10.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验。

6.10.2 按6.1.4.3完全充电的蓄电池以0.3I3(A)的电流连续充电48h,然后再以0.015I3(A)的电流连续充电29h,并从第25h起开始收集气体5h.6.10.3 按公式(1)和(2)计算密封反应效率。

6.11 水损耗6.11.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验。

6.11.2 蓄电池按6.1.4.3完全充电后,擦净蓄电池全部表面,并称量重量到准确度±0.05%。

6.11.3 蓄电池放置在温度40℃±2℃的水浴中,蓄电池上缘漏出水面不得超过25mm,蓄电池之间和蓄电池与水浴壁之间的距离不得少于25mm。

6.11.4 蓄电池用恒压14.4V±0.1V充电500h。

6.11.5 蓄电池充电结束后,擦净蓄电池全部表面,立即进行重量称量,计算水损耗重量。

6.12 荷电保持能力6.12.1 经6.5试验,且符合5.5规定,并得到贮存前容量Cc的蓄电池按6.1.4.3完全充电后,将蓄电池表面拣拭干净。

6.12.2 然后将蓄电池在环境温度25℃±5℃开路搁置28d。

6.12.3 蓄电池搁置结束后,不经充电按6.5进行容量试验,得到余容量Cc’。

6.12.4 按公式(3)计算荷电保持能力:6.13 循环耐久能力6.13.1 蓄电池经6.5试验,且符合5.5规定方可进行本试验,整个试验在25℃±2℃的环境中进行。

6.13.2 蓄电池按6.1.4.3完全充电后,以0.75I3(A)的电流放电3h,然后以恒电压14.4V± 0.1V,限流0.9I3(A)充电9h或采用制造厂推荐的充电方法充电,组成一次循环。

6.13.3 上述连续循环每到第49次放充循环后,第50次按6.5进行放电检查容量,以后每50次进行一次容量检查放电,检查放电后的充电,应按6.1.4.3完全充电。

6.13.4 重复6.13.2~6.13.3,当检查放电容量低于额定值75%时,重复6.5试验。

若容量不低于额定值75%,则继续按6.13.2~6.13.3进行循环试验。

若容量确认低于额定值75%时,认为蓄电池寿命终止。

该单元循环不列入循环次数以内。

6.13.5 循环寿命次数应为上面循环次数加上循环前进行试验的次数。

6.14 耐振动试验蓄电池按6.1.4.3完全充电后,紧固到振动试验台上,按下述条件进行试验。

a)放电电流:I3(A);b)振动方向:上下单振动;c)振动频率:30~35 Hz;d)最大加速度:30 m/s2;e)振动时间:2h。

6.15 限压阀6.15.1 限压阀与蓄电池不为一体的蓄电池,可单独测定阀的开闭压力。

6.15.2 限压阀与蓄电池为一体的蓄电池,对每一单体蓄电池逐渐充人空气,测定开阀压力,然后逐渐释放出空气测定关阀压力。

6.16 贮存试验蓄电池在8.4规定的条件下,存放1a,然后按6.5进行试验。

6.17 试验程序6.17.1 按本程序进行的试验应连续进行。

6.17.2 阀控密封式蓄电池试验程序见表1。

7 检验规则7.1 检验分类、试验项目、要求章条号、试验方法章条号、样品数量及试验周期见表3。

7.2 出厂检验7.2.1 每批产品出厂前应在该批产品中随机抽样进行出厂检验。