藏象学说简述

- 格式:doc

- 大小:3.96 KB

- 文档页数:2

藏象学说的基本内容藏象学说,也称梵字注释学说是印度佛教中的一种重要学说。

它在中国汉传佛教中有广泛的应用,并影响了中国传统文化和宗教。

藏象学说最初由庞拉斯拉(Panditaraja)在印度提出,他在14世纪创立了梵字注释(Vyanjana)法,以解释佛教经典中的梵文文本。

根据这个理论,语言和图像,如梵字和图案,都有特定的意义和内涵,这也是指导个人的宗教行为的重要概念。

藏象学说的核心思想是梵字本身的意义,以及梵字拼写和图形之间的联系。

梵字是印度古代字符,藏象学说认为梵字本身具备智慧,以及它可以引导我们的精神发展。

藏象学说的重点是在字形和图形间的联系,试图弄清楚梵字对象的真正意义,从而指导修行者。

藏象学说着重揭示梵字文本中所传达的精神意义,帮助人们更好地理解佛教经典。

梵字本身被比喻为一个容器,它蕴含着一种精神意义,只要把握它的核心,就可以获得超越形态的见解。

为了实现这一目的,藏象学说根据不同的声音,语义,形态等来解释梵字,使它们更容易理解。

此外,藏象学说还研究了梵字和图像之间的内在联系,它认为,梵字中不仅包含文本,还包含一些图像元素。

这些元素反映出深层的精神意义,有助于帮助修行者深入研究佛教。

藏象学说在佛教历史上起着重要的作用,它提供了一种新的方法,理解佛教经典的精神意义,使传统佛教的思想更加完整并受到广泛认可。

它不仅受到佛教教义的影响,也受到英语、医学、哲学、塔迪等各种学科的影响。

在中国,藏象学说被广泛用于冥想、礼仪、佛学研究等方面,以增加对佛教经典的理解,增进个人的精神发展。

总的来说,藏象学说是一种以解释梵字文本为基础的,追求开发和加强精神情感的一种理论,它在古代印度和中国汉传佛教中有着重要的地位,为修行者们提供了一种深入佛教经典的新方法。

中医藏象学说

“藏象”二字,首见于《素问·六节藏象论》。

藏指藏于体内的内脏,象指表现于外的生理、病理现象。

藏象包括各个内脏实体及其生理活动和病理变化表现于外的各种征象。

藏象学说是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

是中医学理论体系中极其重要的组成部分,也是中医养生保健的重要理论基础。

藏象学说发展主要基于“有诸内,必形诸外”的观察研究方法,因而其观察、分析的结果,必然大大超过了人体解剖学的脏腑范围,形成了独特的理论体系。

因此,藏象学说中的脏腑名称虽与现代人体解剖学的脏器名称相同,但在生理、病理的含义中,却不完全相同。

藏象学说中的一个脏腑的生理功能,可能包含着现代解剖学中几个脏器的生理功能;而现代解剖生理学中的一个脏器的生理功能可能分散在藏象学说的某几个脏腑的生理功能之中。

藏象更重要的是概括了人体某一系统的生理和病理学概念。

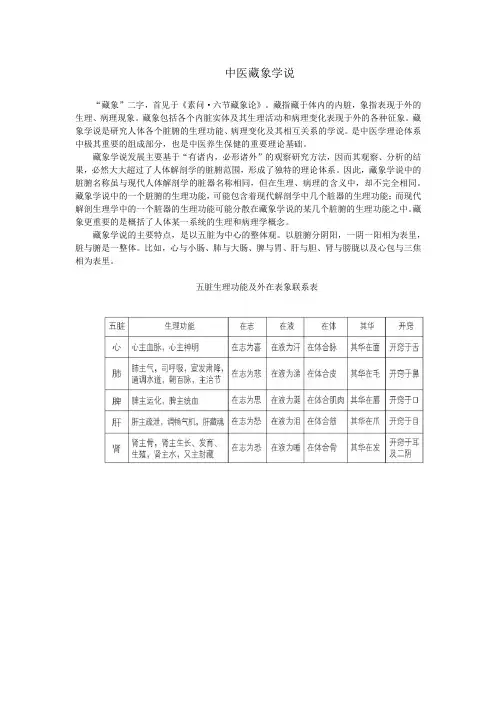

藏象学说的主要特点,是以五脏为中心的整体观。

以脏腑分阴阳,一阴一阳相为表里,脏与腑是一整体。

比如,心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与膀胧以及心包与三焦相为表里。

五脏生理功能及外在表象联系表。

藏象学说概论藏象学是一门探究事物表象与本质之间关系的学科。

它旨在通过研究物象的形态、属性、特征及其演变规律,揭示事物背后的规律和内在本质,从而深化对事物的认识。

藏象学起源于中国古代的哲学思想,是中国古代智慧的结晶之一。

古代哲学家曾经认为,世界是由五行(木、火、土、金、水)和五德(仁、义、礼、智、信)组成的。

这种观点被称为“藏象学说”。

藏象学说认为,五行与五德中的每一个元素都代表了一种特定的属性或特点,而这些属性和特点又相互影响、相互制约、相互转化。

通过研究这些属性和特点之间的关系,可以揭示事物的演变规律,把握事物的内在本质。

藏象学说还包括了对自然界万物的分类和规律性研究。

古代哲学家通过观察和分析,将自然界万物按照其属性归纳成为一种完整的体系。

这种体系不仅包括了形态特征,还包括了功能特点。

通过研究和总结这些特点,可以发现事物之间的联系和相互作用,理解它们的本质和规律。

在现代科学的发展下,藏象学得到了更进一步的发展。

现代的藏象学不仅仅是对形态、特征的研究,还包括了对事物本质的探究。

通过科学的观察和实验,藏象学可以揭示事物背后的规律和内在联系。

比如,在生物领域,藏象学可以通过对生物形态和功能的研究,揭示生物的进化规律和生命的本质;在物理学领域,藏象学可以通过对物质的性质和行为的研究,探究物质的本质和宇宙的起源。

藏象学的研究方法包括观察和实验。

观察是藏象学的基本方法之一,通过对事物的形态、特征和演变过程进行观察,可以发现其中的规律和本质。

实验则是藏象学的进一步发展,通过构建实验模型和进行实验操作,可以验证和验证理论,进一步揭示事物的规律和本质。

所有一切现象都有它们的象征与内涵,藏象学研究的对象可以是自然界中的万物,也可以是人类社会中的各种事物。

通过对这些事物的研究,可以理解它们的本质、发展和变化规律,从而为人们提供更深入的认识和理解。

总之,藏象学是一门深入探究事物表象与本质之间关系的学科。

它通过研究物象的形态、属性、特征及其演变规律,揭示事物背后的规律和内在本质。

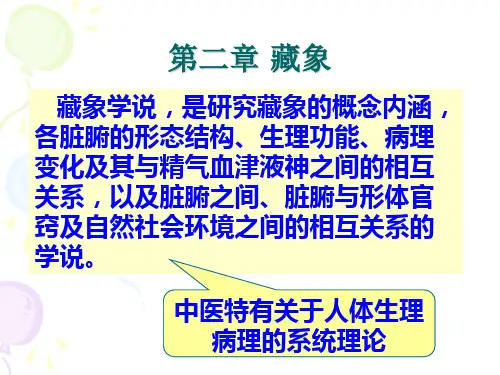

藏象学说与护理黄雅光1,什么是藏象学说藏象学说,是研究藏象的概念内涵,各脏腑的形态结构、生理功能、病理变化及其与精气血津液神之间的相互关系,以及脏腑之间、脏腑与形体官窍及自然社会环境之间的相互关系的学说。

故张景岳在《类经》中说:“象,,形象也。

藏居于内,形见于外,故曰藏象。

”,基本概念:所谓藏象,即指藏于体内的脏器及其表现于外的生理、病理现象、与自然界相通的事物和现象。

藏,是指藏于躯体内的脏腑组织器官;象,是指表现于外部的生理病理现象与比象。

2,藏象学说形成的基础藏象学说的形成,经历了漫长的历史进程,是历代医家在长期的临床实践基础上,逐渐形成发展起来的。

在《黄帝内经》中,藏象学说即形成了比较完整、系统的理论。

人们通过宰杀猎物及解剖战后的尸体,即对动物及人体内部器官进行了早期的观察。

随着医药活动的开展,人们迫切需要了解人体内部器官的部位与形态,因此,人们对人体器官的观察成为比较自觉的行动,并力求和医疗实践结合起来。

古人在长期的生活和医疗实践中,细致地观察了人体的各种生理病理现象,并联系当时的解剖知识,即对人体的脏腑器官及其功能活动有了进一步的认识,并对其相互关系有了较深刻的理解。

古人在长期与疾病作斗争的过程中,观察到某些病理现象与相应的脏腑之间存在着一定关系,调整某些脏腑的功能,又往往可使病理反应消失,因而分析这些病理现象与治疗效应的对应关系,即可以反证机体某些脏腑的生理功能。

3,藏象学说的特点以五脏为中心的整体观,主要体现在以五脏为中心的人体自身整体性及五脏与自然环境的同一性两方面脏与腑是一个统一整体:心与小肠相表里;肺与大肠相表里;脾与胃相表里;肝与胆相表里;肾与膀胱相表里。

五脏与形体官窍联结成一个整体:心其华在面,其充在血脉,开窍于舌肺其华在毛,其充在皮,开窍于鼻脾其华在唇,其充在肌肉,开窍于口肝其华在爪,其充在筋,开窍于目肾其华在发,其充在骨,开窍于耳及二阴五脏生理活动与精神情志密切相关:五脏与五神的关系:心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏志。

中医学“藏象学说”的主要内容藏象学说认为,人体是一个以五脏为中心的有机整体,通过经络系统把六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身组织器官紧密地联系在一起,并通过精、气、血、津液的作用来完成人体统一协调的功能活动。

一、脏腑的生理功能藏象学说详细描述了各个脏腑的生理功能,如心主血脉、主神志,肺主气、司呼吸,脾主运化、主统血,肝主疏泄、主藏血,肾主水、主骨、生髓、通脑等。

这些功能反映了脏腑在人体生命活动中的重要作用。

二、脏腑之间的关系藏象学说阐述了脏腑之间的相互关系,包括相互依存、相互制约的关系。

如心与小肠相表里,肝与胆相表里,脾与胃相表里等。

这种表里关系体现了脏腑在生理病理上的相互影响。

三、脏腑与形体官窍的联结藏象学说将脏腑与形体官窍联结成一个整体,描述了脏腑与五官、五体、五志等的关系。

如肝开窍于目,其华在爪;肾开窍于耳和二阴,其华在发等。

这种联结关系说明了脏腑的生理功能和病理变化可以通过观察形体官窍的表现来推断。

四、脏腑与自然环境的同一性藏象学说认为人体脏腑与自然环境之间存在一种同一性,即人体脏腑的生理功能和病理变化受到自然环境的影响。

如季节变化、昼夜更迭、地域差异等都会影响脏腑的功能状态。

五、藏象学说的临床应用藏象学说在临床实践中具有重要的指导意义。

通过观察和分析患者的外在表现,医生可以推测其内在脏腑的功能状态和病理变化,从而制定相应的治疗方案。

如通过观察面色、舌苔、脉象等来判断脏腑的虚实寒热,进而进行辨证论治。

六、五脏六腑阴阳表里的配合关系藏象学说强调五脏六腑阴阳表里的配合关系,即阴阳平衡和表里相应的重要性。

这种配合关系体现了人体内在脏腑与外在形体官窍之间的联系和相互影响,对于维持人体健康具有重要意义。

综上所述,藏象学说涵盖了脏腑的生理功能、脏腑之间的关系、脏腑与形体官窍的联结、脏腑与自然环境的同一性、藏象学说的临床应用以及五脏六腑阴阳表里的配合关系等方面的内容。

这些内容为中医临床诊断和治疗提供了重要的理论依据和指导意义。

把藏象学说讲清楚一、何谓藏象藏象,也称臟象,臟即脏,藏象者,即五脏之类象。

古人将生命从生到死的过程分为五个阶段,即生、长、壮、老、已,而将生命活动的形式,概括为生、长、化、收、藏,五种形态。

生命,归根结底是生命体与外界进行的物质交换及生命体自身不断成长与繁衍的过程。

所谓生,就是生命体自身生命机能开始发挥。

所谓长,就是生命体不断对外做功并从外界获取物质和能量的过程。

所谓收,就是生命体将从外界获取的物质和能量收回己身所用。

所谓藏,就是将物质和能量藏于身内,以为繁衍后代所用。

所谓化,就是生长收藏这一系列转化的过程。

我们以经济学来举例,生,就相当于是投资,是资金的启动。

长,就是生产和消费,是经济的扩张。

收,就是资金的回流。

藏,就是将钱存于银行,作为下一轮投资的储备。

所以不但人有藏象,任何一个生命体,任何一种生命形式,都有藏象。

以细胞来举例,一个细胞诞生以后,其具有了生命的活性,其体内蕴含的能量开始发挥,这便是生,是资金的启动。

其能量发挥以后,开始对外做功,可以从外界获取更多的物质和营养,这便是长,是资本的增殖。

从外界获取物质和营养之后,需要将其变现,转化为自身的物质,这便是收,是资本的回流。

转化为自身的物质以后,将其藏于体内,这便是藏,是资本的积累。

所有整个过程的流转,便称为化,是资本的运化。

再以植物举例,植物由种子开始发芽,这是原始能量的释放,便是生。

之后种子开始不断从外界获取阳光、水分,这是长。

从外界获取阳光、水分之后,转化为自身的物质,这是收。

收回的物质结成果实或长成根,这是藏。

任何生命皆有生长化收藏,也即皆有藏象。

二、藏象与五脏是如何联系起来的人体生长化收藏五大系统各有其代表性的器官,便是五脏。

如在一个国家的经济体系中,以政府作为生的代表,政府是推动社会经济活动的开始,经济萧条的时候,需要政府投资来作为引发新一轮经济扩张的起点。

以公司和企业作为长的代表,是经济活动不断繁荣壮大的主体。

以居民作为收的代表,经济活动的目的最终是为了富民,钱要流入人民的口袋。

中医基础理论---藏象学说藏象。

藏,是指藏于体内的内脏;象,是指表现于外的生理、病理现象。

如张景岳在《类经》中说:“象,形象也。

藏居于内,形见于外,故曰藏象。

”藏象学说,即是通过对人体生理、病理现象的观察,研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

藏象学说,是以脏腑为基础。

脏腑,是内脏的总称。

按照脏腑的生理功能特点,可分为脏、腑、奇恒之腑三类:脏,即心、肝、脾、肺、肾,合称为“五脏”;腑,即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦,合称为“六腑”;奇恒之腑,即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞(子宫)。

五脏的共同生理特点,是化生和储藏精气;六腑的共同生理特点,是受盛和传化水谷;奇恒之腑,即是指这一类腑的形态及其生理功能均有异于“六腑”,不与水谷直接接触,而是一个相对密闭的组织器官,而且还具有类似于脏的贮藏精气的作用,因而成为奇恒之腑。

五脏与形体诸窍联结成一个整体。

五脏各有外候,与形体诸窍各有特定的联系。

按照藏象学说的理论:心者,其华在面,其充在血脉,开窍于舌;肺者,其华在毛,其充在皮,开窍于鼻;脾者,其华在唇,其充在肌,开窍于口;肝者,其华在爪,其充在筋,开窍于目;肾者,其华在发,其充在骨,开窍于耳及前后二阴。

这是《素问.六节脏象论》中的。

中医学整个在讲人是一个统一的整体,各个脏腑之间和人体也是统一的整体,如果你内脏的某一脏出现了问题,会通过其外在表现出来,即“有诸内,必形诸外”。

人体是一个有机的整体,脏与脏,脏与腑,腑与腑之间密切联系,它们不仅在生理功能上相互制约,相互依存,相互为用,而且以经络为联系通道,相互传递各种信息,在气血津液环周于全身的情况下,形成一个非常协调和统一的整体。

藏象学说名词解释藏象学是一种传统的中国文化与哲学思想,源于古代中国的观察和思考。

它是一种通过对自然现象和万物变化的观察和思考,来理解世界及人生的学说。

藏象学包括对天文、地理、气候、动植物等自然现象的研究和思考,以及对人体、情感、道德、社会等人文领域的探索。

在藏象学中,宇宙被视为一个统一而有机的整体,宇宙的各种现象和事物都与人的生活息息相关。

宇宙被分为天、地、人三个层面。

天是宇宙的最高层次,包括星辰、日月和天气等现象。

地是宇宙的中间层次,包括地理景观、气候等现象。

人是宇宙的最低层次,人与天地密切联系,人的行为和活动会受到宇宙各种力量的影响。

在藏象学中,还有五行学说,即金、木、水、火、土五行。

五行是一种对宇宙能量和物质变化的分类和理解方式。

金代表金属和矿物,木代表植物,水代表液体和流动,火代表能量和热量,土代表固体和大地。

五行之间存在着相互依存和相互制约的关系,通过五行学说可以理解自然界和人的行为之间的关系。

另外,藏象学还涉及到八卦和易经的研究。

八卦是一种中国古代的符号系统,用以代表宇宙的各种现象和规律。

八卦包括乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八个卦,每个卦都代表着不同的属性和意义。

易经是一本古代哲学和预测的经典著作,对中国文化和哲学有着深远的影响。

易经通过八卦的组合和变化,来揭示宇宙的规律和人生的哲理。

总的来说,藏象学是一种通过对天地人的观察与思考,来理解宇宙和人生的学说。

它涉及到天文、地理、气候、动植物等自然现象的研究,以及人体、情感、道德、社会等人文领域的探索。

通过对宇宙的理解,人们可以更好地认识自己和周围的世界,并找到一种平衡和和谐的生活态度。

第三章藏象学说藏象学说,是研究人体各脏腑的形态结构、生理功能、病理变化及其精、气、血、津液、神之间的相互关系,以及脏腑之间、脏腑与形体官及自然社会环境之间的相互关系的学说。

它是中医学特有的关于人体生理病理的系统理论,也是中医学理论体系的核心内容。

第一节概述藏象学说是以脏腑的形态和生理病理为研究目标的中医学基本理论,中医学即通过解剖分析的直接观察方法,认识脏腑的形态和功能,又运用哲学思维以整体观的方法认识脏腑的生命活动规律,因此,中医学的脏腑,不仅是形态学结构的脏器,而且是具有某些特殊功能的生理病理学系统。

一、藏象的基本概念藏,是指隐藏于人体内的脏腑器官,即内脏。

象,其涵义有二:一指脏腑器官的形态结构,如“心象尖圆,形如莲花”(《医宗必读-改正内景脏腑图》);其二指脏腑的生理功能活动和病理变化表现于外的现象。

所以说,藏象是人体内脏腑的生理功能活动和病理变化反映于外的征象。

二、藏象学说的主要内容藏象学说研究的对象是脏腑、经络等组织器官以及精、气、血、津液、神生理功能、病理变化及其相互关系。

脏腑是内脏的总称。

按其生理功能的特点可分为三类:五脏,即心、肺、脾、肝、肾;六腑,即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦;奇恒之腑,即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。

五脏,多为实质性脏器,其共同的生理功能主要是化生和贮藏精气;六腑,多为中空管腔性脏器,其共同的生理功能主要是受盛、传化水谷糟粕。

《素问-五脏别论》说:“所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

”此即对脏腑功能总的概括。

奇恒之腑,多为中空有腔的脏器,形类似于腑,而不同于六腑,其生理功能是“藏而不泻”,类似于脏,故称奇恒之腑。

经络,是运行全身气血、联络脏腑肢节、沟通上下内外的通路,是构成人体的重要组成部分,它的内容已形成了独特理论——经络学说。

精、气、血、津液、神是构成人体的基本物质,是脏腑、经络等生理活动的物质基础。

神,是生命活动总的体现。

“藏象”二字,首见于《素问·六节藏象论》。

藏指藏于体内的内脏,象指表现于外的生理、病理现象。

藏象包括各个内脏实体及其生理活动和病理变化表现于外的各种征象。

藏象学说是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

它是在历代医家在医疗实践的基础上,在阴阳五行学说的指导下,概括总结而成的,是中医学理论体系中极其重要的组成部分。

藏象学说的形成,主要有三个方面:一是来源于古代的解剖知识。

如《灵枢·经水》中说:“夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之,其死,可解剖而视之。

其脏之坚脆,腑之大小,谷之多少,脉之长短,血之清浊……皆有大数。

”二是长期对人体生理、病理现象的观察。

例如因皮肤受凉而感冒,会出现鼻塞、流涕、咳嗽等症状,因而认识到皮毛、鼻窍和肺之间存在着密切联系。

三是长期医疗经验的总结。

如从一些补肾药能加速骨折愈合的认识中产生了“肾主骨”之说。

藏象学说是一种独特的生理病理学理论体系。

其中脏腑不单纯是一个解剖学的概念,更重要的则是概括了人体某一系统的生理和病理学概念。

心、肺、脾、肝、肾等脏腑名称,虽与现代人体解剖学的脏器名称相同,但在生理或病理的含义中,却不完全相同。

一般来讲,中医藏象学说中一个脏腑的生理功能,可能包含着现代解剖生理学中的几个脏器的生理功能;而现代解剖生理学中的一个脏器的生理功能,亦可能分散在藏象学说的某几个脏腑的生理功能之中。

藏象学说以脏腑为基础,脏腑是内脏的总称。

按脏腑生理功能特点,可分为胜、腑、奇恒之脏三类:肝心脾肺肾称为五脏;胆、胃、小肠、大肠、膀膀、三焦称为六腑;奇恒六腑即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。

五脏共同生理特点,是化生和贮藏精气;六腑共同生理特点则受盛和传化水谷。

脏病多虚,腑病多实;脏实可泻其腑,腑虚者可补其脏。

一、五脏 1.心:心为神之居、血之主、脉之宗。

在五行属火;生理功能①主血脉;②主神志;心开窍于舌,在体合脉,其华在面,在志为喜,在液为汗。

心与小肠为表里。

2.肺:肺为魄之处、气之主,在五行属金;生理功能:①主气,司呼吸;②主宣发肃降;③通调水道;④朝百脉主治节;辅心调节气血运行;肺上通喉咙,在体合皮、其华在毛,开窍于鼻,在志为忧,在液为涕,肺与大肠相表里。

3.脾:牌为气血生化之源、后天之本,藏意,在五行属土。

生理功能:①主运化;②主升清;③主统血;开窍于口,在体合肉,主四肢其华在唇,在志为思,在液为涎;与胃相表里。

4.肝:肝为魂之处,血之藏,筋之宗。

在五行属木,主升主动。

生理功能:①生疏泄;②主藏血;开窍于目,在体合筋,其华在爪,在志为怒,在液为泪,肝与胆相表里。

5.肾为先天之本,藏志,腰为肾之腑,在五行属水;生理功能:①藏精、主生长发育与生殖;②主水;

③主纳气;在体为骨,主骨生髓,其华在发、开窍于耳及二阴,在志为恐,在液为唾,肾与膀胱相表里。

二、六腑 1.胆:生理功能:贮存和排泄胆汁,胆主决断。

2.胃:生理功能:受纳腐熟水谷,胃以降为和。

3.小肠;生理功能:主受盛和化物,是泌别清浊,“小腹主液”。

4.大肠:生理功能:传化糟粕,大肠主津。

5.膀跳:生理功能;贮尿和排尿,依赖肾的气化功能。

6.三焦:生理功能:通行元气,总司气机和气化,为水液运行的道路。

三、奇恒之腑形态中空与腑相似,功能贮藏精气与脏相同,除胆为六腑之外,皆无表里配合,也没有五行配属。

四、脏腑之间的关系 1.脏与脏之间的关系古人在理论上多以五行生克乘侮来进行阐述,目前从各脏的生理功能上来阐述相互关系。

(1)心与肺:火克金;心主血,肺主气,心主行血;肺主呼吸,气血相依存、相互为用的关系。

(2)心与脾:火生土,心主血,脾统血,牌为气血生化之源,心与脾关系密切。

(3)心与肝:木生火的必要关系,心主血,肝藏血;心主神志,肝主疏泄的关系。

(4)心与肾:水克火,心火下降于肾,肾水上济于心水火既济心肾相交的关系。

(5)肺与脾;土生金的母子关系;气的生成和水液代谢输布依靠肺脾的配合。

(6)肺与肝:金克木的关系;肺主降而肝主升,二者相互协调,调节全身气机。

(7)肺与肾:金生水同源关系,二者协调调节水液代谢与呼吸运动。

(8)肝与牌:木克土关系,肝藏血主疏泄,脾统血为气血生化之源,肝主流泄与脾主运化相互影响,肝脏生血的生成贮藏运

行方面密切相关。

(9)肝与肾:水生木,肝肾同源,精血互生关系;肝主疏地与肾主藏精相互制约。

肝肾阴阳相互影响。

(10)脾与肾:土克水,先天与后天的关系;相互资生互为因果,肝阳根于肾阳。

2.六腑之间的关系六腑,以“传化物”为其生理特点,六腑之间主要体现于饮食物的消化、吸收和排泄过程中的相互联系与密切配合。

六腑以通为用,六腑以通为补。

3.脏与腑之问的关系脏与腑之间是阴阳表理关系,脏为阴,腑为阳,阴阳互为表里。

心与小肠,肺与大肠,脾与胃,肝与胆,肾与膀胱。

心包络与三焦。