第3讲生态系统

- 格式:pdf

- 大小:3.94 MB

- 文档页数:53

生态系统的概念组成

生态系统是指由生物群落和非生物因素组成的一个生态单位。

生态系统的组成包括生物群落、生物种群、生物个体和非生物环境

因素。

首先,生态系统包括生物群落,即一定地理区域内的各种生物

种类相互作用形成的一个相对稳定的生态群落。

生物群落由各种不

同种类的植物、动物、微生物等组成,它们之间通过食物链、共生

关系等相互作用。

其次,生态系统的组成还包括生物种群,即同一物种在一定地

理区域内的个体总和。

生物种群的数量和种群结构对生态系统的稳

定性和功能起着重要作用。

此外,生态系统的组成还包括生物个体,即各种生物个体的总和。

生物个体在生态系统中通过食物链、捕食和被捕食等相互作用,影响着生态系统的结构和功能。

最后,生态系统的组成还包括非生物环境因素,如土壤、水、

气候、地形等。

这些非生物因素对生态系统的形成和发展起着至关

重要的作用,它们影响着生物群落的分布、生物种群的数量和种群结构,以及生物个体的生存和繁衍。

总的来说,生态系统的组成包括生物群落、生物种群、生物个体和非生物环境因素,它们之间通过复杂的相互作用构成了一个相对稳定的生态单位。

生态系统的形成和发展是一个动态的过程,受到各种内外因素的影响,对于维护生态系统的稳定和促进生物多样性具有重要意义。

必修三稳态与环境第二单元生物与环境第3讲生态系统和生物圈1.生态系统的结构包括()①生产者②分解者③消费者④非生物的物质和能量⑤食物链和食物网⑥物质循环⑦能量流动⑧信息传递A.①②③④B.⑥⑦⑧C.①②③④⑤D.①②③④⑤⑥⑦⑧解析生态系统的结构包括生态系统的组成成分和生态系统的营养结构,生态系统的组成成分指的是生产者、分解者、消费者、非生物的物质和能量,生态系统的营养结构指的是食物链和食物网。

物质循环、能量流动、信息传递属于生态系统的功能。

答案 C2.下列最可能用于同一生物的一组名词是()①初级消费者,第二营养级②次级消费者,自养型生物③分解者,腐生生物④消费者,自养生物⑤草食动物,异养生物⑥自养生物,第一营养级⑦自养生物,初级消费者A.①③⑤B.②④⑥C.①③⑤⑥D.①⑥⑦解析第一营养级是生产者,属于自养生物;第二营养级是初级消费者,是异养生物;第三营养级是次级消费者,是异养生物;分解者是腐生生物。

答案 C3.某水塘内有一条由三种不同生物形成的食物链:硅藻→虾→小鱼。

图中的曲线分别表示该食物链中各生物在水塘中不同深度的分布状况。

下列相关分析,错误的是()A.物种C表示小鱼,该种群营养级最高,所含能量最少B.硅藻、虾、小鱼构成了一个生物群落C.物种B的数量突增,短时间内C的数量会增加D.物种A、B、C之间一定存在生殖隔离解析根据三种生物的特点以及图中所显示的数量关系可知,物种A、B、C 分别表示硅藻、虾、小鱼。

小鱼所处的营养级最高,含能量最少。

虾的数量增加,小鱼的数量也会随之增加。

不同物种之间存在生殖隔离。

生物群落除以上三种生物外,还包括微生物等其他生物。

答案 B4.某种甲虫通过分解土壤中的落叶获得养分,可推测这种甲虫()A.与落叶树之间为捕食关系B.属于次级消费者C.对落叶林的物质循环有促进作用D.在能量金字塔中位于底部解析由题目可知该甲虫营腐生生活,是该生态系统中的分解者,与植物之间不是捕食关系,不属于消费者,A、B错误;位于能量金字塔的底部的是生产者,D错误。

2024年高中生物课程标准教案通用一、教学内容本节课选自《2024年高中生物课程标准》第三章“生态系统”,详细内容包括:生态系统的概念、类型及功能;生态系统中物质循环、能量流动的规律;生态平衡及生态系统的稳定性。

二、教学目标1. 让学生掌握生态系统的基本概念、类型及功能,理解生态系统中物质循环、能量流动的规律。

2. 培养学生运用生态学原理分析生态问题的能力,提高学生的生态保护意识。

3. 引导学生关注生态平衡及生态系统的稳定性,培养学生的环保责任感。

三、教学难点与重点教学难点:生态系统中物质循环、能量流动的规律;生态平衡及生态系统的稳定性。

教学重点:生态系统的概念、类型及功能;生态学原理在实际生活中的应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、生物教材、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示一些生态系统的图片,引导学生关注生态系统的多样性和美丽,激发学生的学习兴趣。

过程细节:教师播放多媒体课件,学生观看图片,教师提问:“大家知道这些图片展示了哪些生态系统吗?它们有什么特点?”2. 基本概念与类型:讲解生态系统的定义、类型及功能。

过程细节:教师通过PPT展示相关概念,学生做好笔记,教师举例说明不同类型的生态系统。

3. 物质循环与能量流动:讲解生态系统中物质循环、能量流动的规律。

过程细节:教师以食物链为例,讲解能量流动的规律,学生通过随堂练习加深理解。

4. 生态平衡与稳定性:讲解生态平衡及生态系统的稳定性。

过程细节:教师通过案例分析,让学生了解生态平衡的重要性,引导学生关注生态保护。

5. 实践情景引入:讨论现实生活中与生态系统相关的问题,如气候变化、环境污染等。

6. 例题讲解:针对教学难点,讲解典型例题。

过程细节:教师挑选具有代表性的例题,分析解题思路,学生跟随讲解,做好笔记。

7. 随堂练习:布置与教学内容相关的练习题,巩固所学知识。

过程细节:学生独立完成练习题,教师巡回指导,解答学生疑问。

生态系统知识点生态系统是指由生物群落(包括动植物种群)和其所在的非生物环境(包括土壤、水和空气)所组成的一个相互作用的自然系统。

生态系统通常包括自然生态系统和人工生态系统两大类。

了解生态系统的知识点对于我们认识大自然、保护环境以及可持续发展具有重要意义。

本文将从生态系统的组成、功能和生物多样性等方面介绍生态系统的知识点。

一、生态系统的组成生态系统的组成包括两个主要方面:生物群落和非生物环境。

1. 生物群落:生物群落是指某一地区内不同物种的群体与它们的生存环境相互作用而形成的一个相对稳定的自然单位。

生物群落中的物种可以相互依赖、共存,形成复杂的食物链和食物网关系。

生物群落的特点包括物种组成、种群数量和空间分布等。

2. 非生物环境:非生物环境包括土壤、水和空气等自然要素。

土壤是植物生长的重要基质,其中含有的营养物质和微生物对生物群落的发展起重要作用。

水是维持生物生活所必需的物质,它参与了生物体的许多基本生活过程。

空气中的氧气和二氧化碳是动植物生存所必需的。

二、生态系统的功能生态系统具有许多重要的功能,其中包括物质循环、能量流动和生态服务等。

1. 物质循环:生态系统是物质循环的基本单位。

在生态系统中,物质通过食物链的传递和生物降解等方式进行循环。

例如,植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,并固定碳元素形成有机物质;动物通过食物链摄取植物的有机物质,并将其转化成自己的组织和能量;死亡的生物体通过分解作用被微生物降解成无机物质,再次进入生态系统的循环中。

2. 能量流动:能量是生态系统中的重要要素,生态系统中的所有生物都依赖于能量的流动。

能量从太阳辐射进入生态系统,通过食物链一级一级地传递,最终以生物体的代谢消耗掉。

能量的流动是生物群落维持稳定状态的重要条件。

3. 生态服务:生态系统为人类提供了许多重要的生态服务,包括供水、气候调节、水文调节和土壤保持等。

生态系统通过植物的蒸腾作用维持了地球的水循环;通过植物的光合作用吸收二氧化碳,起到了减缓全球气候变化的作用;通过湿地的保护和河流的调节,为人类提供了水资源和防洪功能;通过植物的根系固定土壤,减轻了水土流失的程度。

![[二轮复习4.3] 生态系统的功能和热点分析](https://uimg.taocdn.com/00456abe9a89680203d8ce2f0066f5335b816764.webp)

2024年新浙教版七年级下册初中科学全册教案教学设计一、教学内容本教案基于2024年新浙教版七年级下册初中科学全册,具体内容包括:第1章:生命之源第1节:水的基本性质第2节:水的循环第2章:生物圈第3节:生态系统第4节:生态平衡二、教学目标1. 让学生理解水的基本性质和水的循环过程。

2. 培养学生对生态系统的认识,了解生态平衡的重要性。

3. 培养学生的观察能力、实验操作能力和团队合作能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:水的循环过程的理解、生态平衡的概念。

2. 教学重点:水的基本性质、生态系统的组成和功能。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实物模型、实验器材。

2. 学具:笔记本、铅笔、实验报告单。

五、教学过程1. 引入:通过展示地球上的水资源图片,引发学生对水资源的关注。

2. 新课导入:讲解第1章第1节水的基本性质,引导学生认识水的三态变化。

3. 实践情景:分组实验,观察水的三态变化过程,填写实验报告。

4. 例题讲解:讲解第1章第2节水的循环,通过图示讲解水循环的过程。

5. 随堂练习:让学生根据图示完成水循环的练习题。

6. 新课导入:讲解第2章第3节生态系统,引导学生了解生态系统的组成和功能。

7. 实践情景:组织学生参观校园生态系统,观察生态系统的特点。

8. 例题讲解:讲解第2章第4节生态平衡,通过案例分析生态平衡的重要性。

9. 随堂练习:让学生分析生态平衡被破坏的原因,并提出解决方案。

六、板书设计1. 板书左侧:水的三态变化、水循环过程图示。

2. 板书右侧:生态系统的组成、生态平衡概念图。

七、作业设计1. 作业题目:列出水的三态变化及其特点。

绘制水循环过程图,并简要描述每个环节。

分析一个生态系统的组成,并说明生态平衡在该系统中的作用。

2. 答案:水的三态变化:固态(冰)、液态(水)、气态(水蒸气)。

水循环过程图:蒸发、降水、地表径流、地下径流等。

生态系统分析:森林生态系统,生态平衡维持生物多样性、物质循环和能量流动。

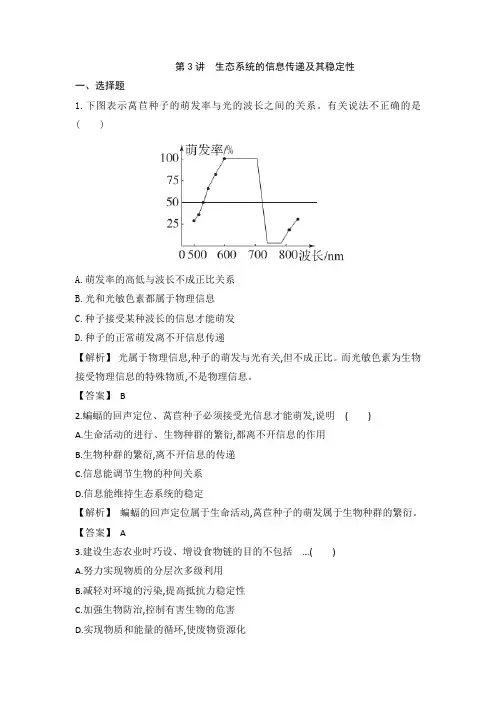

第3讲生态系统的信息传递及其稳定性一、选择题1.下图表示莴苣种子的萌发率与光的波长之间的关系。

有关说法不正确的是( )A.萌发率的高低与波长不成正比关系B.光和光敏色素都属于物理信息C.种子接受某种波长的信息才能萌发D.种子的正常萌发离不开信息传递【解析】光属于物理信息,种子的萌发与光有关,但不成正比。

而光敏色素为生物接受物理信息的特殊物质,不是物理信息。

【答案】B2.蝙蝠的回声定位、莴苣种子必须接受光信息才能萌发,说明 ( )A.生命活动的进行、生物种群的繁衍,都离不开信息的作用B.生物种群的繁衍,离不开信息的传递C.信息能调节生物的种间关系D.信息能维持生态系统的稳定【解析】蝙蝠的回声定位属于生命活动,莴苣种子的萌发属于生物种群的繁衍。

【答案】A3.建设生态农业时巧设、增设食物链的目的不包括…( )A.努力实现物质的分层次多级利用B.减轻对环境的污染,提高抵抗力稳定性C.加强生物防治,控制有害生物的危害D.实现物质和能量的循环,使废物资源化【解析】生态农业实现了能量的多级利用,而不能实现能量的循环。

【答案】D4.一个外来入侵物种,进入一个新的适宜环境后( )A.将使原来生态系统的营养结构逐渐变得更加多样化B.将使原来生态系统中能量流动的传递效率逐渐提高C.将使原来生态系统的抵抗力稳定性逐渐提高D.将对原来生态系统中群落的演替产生严重影响【解析】生态系统是经过长期进化形成的,系统中的物种经过上百年、上千年的竞争、排斥、适应和互利互助,才形成了现在既相互依赖又相互制约的密切关系。

一个外来物种被引入后,有可能因不能适应新环境而被排斥在系统之外;也有可能因新的环境中没有相抗衡或制约它的生物,这个引进种可能成为真正的入侵者,打破平衡,改变或破坏当地的生态环境。

【答案】D5.一片草地发生火灾后,第二年就长出茂密的草本植物,动物的种类和数量也很快得到恢复,这说明生态系统具有… ( )A.抵抗力稳定性B.恢复力稳定性C.结构不可破坏性D.功能绝对稳定性【解析】草地发生火灾,说明遭到破坏,第二年长出茂密的草本植物,动物的种类和数量也很快得到恢复,即恢复了原状,符合恢复力稳定性的概念。

生态系统理论讲义一、生态系统的概念与组成生态系统,是指在一定区域内,生物与其生存环境相互作用、相互依赖而形成的一个统一整体。

它包括生物部分和非生物部分。

生物部分包括生产者、消费者和分解者,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤等。

1. 生产者:主要是指绿色植物,它们通过光合作用,将太阳能转化为化学能,为自身和其他生物提供物质和能量。

2. 消费者:包括各种动物,它们以植物为食,获取能量和物质,促进生态系统的物质循环。

3. 分解者:主要是细菌和真菌,它们分解动植物残体和排泄物中的有机物质,将其转化为无机物质,供生产者再次利用。

二、生态系统的能量流动与物质循环(1)单向流动:能量从生产者流向消费者,再从消费者流向分解者,不可逆。

(2)逐级递减:在能量传递过程中,每一级生物都会消耗一部分能量,用于自身生长、发育和繁殖,因此能量在流动过程中逐渐减少。

(1)循环性:物质在生态系统中不断循环,不会消失。

(2)全球性:物质循环不仅局限于某个生态系统,而是全球范围内的循环。

三、生态系统的稳定性与生态平衡1. 生态系统的稳定性:指生态系统在一定时间内,结构和功能保持相对稳定的能力。

生态系统稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。

2. 生态平衡:在自然条件下,生态系统中各种生物的数量和所占比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象称为生态平衡。

生态平衡是生态系统稳定性的表现,有利于生物和环境的持续发展。

生态系统理论讲义(续)四、生态系统的生态位与生物多样性1. 生态位:生态位是指一个物种在生态系统中所占据的位置,包括其生存空间、食物资源、生存条件以及与其他物种的关系等。

生态位的概念有助于我们理解物种之间的竞争与共存关系。

2. 生物多样性:生物多样性是指生物种类的丰富程度、遗传多样性和生态系统的多样性。

生物多样性对生态系统的稳定性和功能具有重要意义。

(1)物种多样性:指一个区域内生物种类的丰富程度,是生物多样性的基础。

(2)遗传多样性:指物种内部个体之间基因的差异,是生物进化和适应环境的基础。

2024年生物新教材课件新版课件一、教学内容本节课我们将使用2024年生物新教材,主要涉及第三章“生态系统及其功能”的内容。

具体包括生态系统的定义、类型、组成及各组成部分之间的相互关系;生态系统中能量流与物质循环的基本原理;以及人类活动对生态系统的影响。

二、教学目标1. 让学生理解生态系统的基本概念,掌握生态系统的类型及其特点。

2. 使学生了解生态系统中能量流与物质循环的过程,认识到生态系统的重要性。

3. 培养学生运用生物学知识分析现实问题,提高环保意识。

三、教学难点与重点难点:生态系统能量流与物质循环的过程及其相互关系。

重点:生态系统的定义、类型、组成及功能。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、挂图、模型等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组生态环境图片,引导学生关注生态环境问题,进而引入本节课的内容。

2. 新课导入:讲解生态系统的定义、类型、组成及各组成部分之间的相互关系。

3. 实践情景引入:分组讨论,让学生分析生活中遇到的生态系统问题,并提出解决方案。

4. 例题讲解:讲解生态系统能量流与物质循环的原理,结合例题进行分析。

5. 随堂练习:布置相关习题,让学生巩固所学知识,同时进行解答与点评。

六、板书设计1. 生态系统的定义、类型、组成2. 生态系统能量流与物质循环3. 人类活动对生态系统的影响4. 生态保护措施七、作业设计1. 作业题目:(1)简述生态系统的定义、类型及组成。

(2)分析生态系统能量流与物质循环的过程,并说明其相互关系。

(3)结合实例,谈谈人类活动对生态系统的影响及保护措施。

答案:(1)略。

(2)生态系统能量流与物质循环是相互关联的过程。

能量流是生态系统中能量从一个生物体传递到另一个生物体的过程,物质循环则是生物体内外物质交换的过程。

两者相互依赖,共同维持生态系统的稳定。

(3)人类活动对生态系统的影响有:过度开发、污染、破坏生物多样性等。

保护措施包括:合理利用资源、加强环境保护、实施生态修复等。

第3讲种群、群落、生态系统和生物圈课时作业双基巩固练1.(2017·湖州)3月22日是“世界水日”,浙江省委、省政府向全省发出“剿灭劣V类水”的动员令,推动“五水共治”,向小沟、小渠、小溪、小池塘等小微水体延伸。

这些小微水体属于( C )A.种群B.群落C.生态系统D.生物圈解析小沟、小渠、小溪、小池塘等小微水体,既包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此属于生态系统。

2.(2019·嘉兴、舟山)目前,我国的计划生育政策由“有条件生育二孩”调整为“全面二孩”,这一调整主要是因为我国的人口( D )A.数量太少B.性别比例失调C.死亡率太高D.年龄结构不合理解析我国实行计划生育以来,在控制人口数量方面取得巨大成就,但同时也出现劳动力减少、社会养老负担加重、人口老龄化等问题。

现在调整为“全面二孩”政策就是为了应对当前出现的人口老龄化问题,逐步调整完善,促进人口长期均衡发展。

3.生物既能适应环境又能影响环境,同时环境又能影响生物的生活。

在一定区域内,生物与其生存的环境所形成的统一的整体叫做生态系统。

下列有关说法错误的是( C )A.生物圈是地球上最大的生态系统B.影响生物的环境因素包括非生物因素和生物因素C.峨眉山上的所有生物可以看作一个生态系统D.“螳螂捕蝉,黄雀在后”反映了影响生物的生物因素4.如图表示的是一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。

在这条食物链中物质和能量流动的方向最可能是( C )A.甲→乙→丙→丁B.丙→丁→甲→乙C.丙→丁→乙→甲D.丁→丙→乙→甲解析由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减,在生态系统中数量最多的一般是生产者,越往后数量越少。

结合图表信息可知,图表中生物的数量由多到少的顺序是:丙、丁、乙、甲。

因此在这条食物链中物质和能量流动的方向是:丙→丁→乙→甲。

5.(2018·连云港)如图表示生态系统各成分间的相互关系(甲、乙、丙表示三类生物成分)。

第一讲绪论1、环境生态学的研究内容和任务:1)人为干扰下生态系统内在变化机理和规律;2)生态系统受损程度的判断;3)解决环境问题的生态对策;4)维护生物圈的正常功能。

第二讲环境与生物系统1、地球的结构:地球的肌肤——土地;地球的血液——河流;地球之肾——湿地;地球之肺——森林;地球的人造系统——城市。

2、生态系统类型及分布:1)陆地生态系统(包括森林生态系统、草地生态系统、荒漠生态系统、苔原生态系统);2)湿地生态系统(陆地和水域的过渡类型);水域生态系统(包括海洋生态系统和淡水生态系统)3、陆地生态系统的分布规律:纬度地带性、经度地带性、垂直地带性。

4、森林生态系统的分布规律:1)生物种类多;2)系统稳定性高;3)物质循环的封闭程度高;4)生产效率高。

森林生态系统的功能:1)具有综合的环境效应;2)调节气候;3)涵养水源,保持水土;4)作为生物遗传资料库。

5、湿地生态系统是指地表过湿或常年积水,生长着湿地植物的地区。

湿地是开放水域与陆地之间过渡性的生态系统,它兼有水域和陆地生态系统的特点,具有独特的结构和功能。

湿地生态系统的功能:1)天然的基因库;2)潜在资源;3)净化功能;4)气候和水文调节功能。

第三讲生态系统与环境安全1、生态系统的定义:凡任一地段内所有生物和其所在的物理环境可导致能量流动,形成一定的营养结构、生物多样性和物质循环,便称为一个生态系统。

2、生态系统的功能:生态系统具有有机体的一系列生物学特性,总是处于不断发展、进化和演变之中,具有生物生产、物质循环、能量流动和信息传递等系统功能。

(能量流动:十分之一定律)3、生态平衡:生态系统的结构和功能长期处于稳定状态,在遇到外来干扰时能通过自我调节恢复到原来的稳定状态。

(自然生态系统与人工生态系统对照:脆弱的人工生态系统)4、生态平衡的特征:(1)1.生态系统中物质和能量的输入、输出相对平衡;(2)在生态系统整体上,生产者、消费者和分解者构成完整的营养结构;(3)生物种类和数量相对稳定;(4)与周围其它生态系统相协调。

生物新教材课件2024年新版课件一、教学内容本节课我们将使用2024年新版生物教材,主要涉及第三章“生态系统及其功能”的第二节“生态系统的结构与功能”。

详细内容将围绕生态系统的组成、能量流动与物质循环、生态平衡与稳定性等核心概念进行深入讲解。

二、教学目标1. 理解生态系统的基本结构,掌握各组分的功能与相互关系。

2. 学会运用能量流动和物质循环的基本原理,分析生态系统中能量和物质的运动规律。

3. 掌握生态平衡的概念,理解生态稳定性的影响因素,提高生态环境保护的意识。

三、教学难点与重点重点:生态系统的结构与功能、能量流动与物质循环、生态平衡与稳定性。

难点:生态系统内能量流动与物质循环的相互关系,生态稳定性的维持机制。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、生态系统能量流动与物质循环模型、生态平衡图解。

2. 学具:笔记本、教材、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟):展示一段关于生态系统的短视频,让学生了解生态系统的基本概念和现实意义。

2. 知识讲解(15分钟):详细讲解生态系统的组成、能量流动与物质循环、生态平衡与稳定性等核心概念。

3. 例题讲解(15分钟):结合教材实例,分析生态系统中能量流动和物质循环的过程,讲解生态平衡的计算方法。

4. 随堂练习(10分钟):让学生完成教材中的练习题,巩固所学知识。

5. 课堂讨论(5分钟):针对生态系统的保护与破坏现象,让学生展开讨论,提高环保意识。

六、板书设计1. 生态系统的组成2. 能量流动与物质循环3. 生态平衡与稳定性七、作业设计1. 作业题目:(1)简述生态系统的组成及其功能。

(2)分析生态系统中能量流动和物质循环的关系。

(3)以一个具体的生态系统为例,说明生态平衡的计算方法。

答案:(1)生态系统的组成包括生物群落、生物圈、无机环境等,各组分具有能量流动、物质循环、信息传递等功能。

(2)能量流动与物质循环相互关联,能量是物质循环的驱动力,物质是能量流动的载体。

《生态系统的组成和类型》讲义一、生态系统的概念在我们生活的这个地球上,存在着各种各样相互关联、相互作用的生物与环境的组合,这就是生态系统。

生态系统可以是一片森林、一个湖泊、一片草原,甚至是一个小小的池塘。

简单来说,生态系统就是在一定的空间范围内,生物与环境所形成的一个统一整体。

生物与环境之间不断进行着物质和能量的交换,共同维持着生态系统的平衡和稳定。

比如,植物通过光合作用吸收阳光、二氧化碳和水分,制造出有机物和氧气;动物则通过摄取植物或其他动物获取能量和营养物质。

二、生态系统的组成生态系统由生物部分和非生物部分共同组成。

(一)生物部分1、生产者生产者主要是指绿色植物,它们能够通过光合作用将无机物转化为有机物,为生态系统中的其他生物提供食物和能量。

除了绿色植物,一些能够进行光合作用的细菌,如蓝藻,也属于生产者。

2、消费者消费者是指直接或间接以生产者为食的生物。

消费者可以分为初级消费者、次级消费者和三级消费者等。

初级消费者通常是食草动物,如兔子、羊等;次级消费者是以初级消费者为食的食肉动物,如狐狸、狼等;三级消费者则是以次级消费者为食的大型食肉动物,如狮子、老虎等。

3、分解者分解者是生态系统中非常重要的一部分,它们主要是细菌和真菌等微生物。

分解者能够将动植物的遗体、排泄物等有机物分解成无机物,供生产者重新利用,从而实现物质的循环。

(二)非生物部分非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等环境因素。

这些因素为生物的生存和发展提供了必要的条件。

阳光是生态系统中能量的主要来源,植物通过光合作用将阳光转化为化学能,储存在有机物中。

空气为生物提供了氧气和二氧化碳,水是生命活动不可或缺的物质,土壤为植物提供了生长的基础,温度则影响着生物的生长、发育和繁殖等生命活动。

三、生态系统的类型(一)森林生态系统森林生态系统是地球上最大的生态系统之一,它具有丰富的物种多样性和复杂的结构。

森林中的树木高大茂密,为各种动物提供了栖息和觅食的场所。