中医经络学说概述

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

经络学概经络学说是研究人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的一种理论学说。

它是祖国医学理论体系的重要组成部分。

经络学说是古代医家在长期的医疗实践中产生和发展起来的,多少年来一直指导着中医各科的诊断和治疗,其与针灸学科关系尤为密切。

经络是经脉和络脉的总称。

经, 有路径的含义,经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统中的主干;络,有网络的含义,络脉是经脉别出的分支, 较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

《灵枢·脉度》说:“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。

”经络内属于脏腑,外络于肢节, 沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑组织器官联系成为一个有机的整体; 并借以行气血,营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对的平衡。

针灸临床治疗时的辨证归经, 循经取穴,针刺补泻等,无不以经络理论为依据。

所以《灵枢·经别》说:“夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起, 学之所始,工之所止也。

”说明经络对生理、病理、诊断、治疗等方面的重要意义,而为历代医家所重视。

经络的命名经络系统大都以阴阳来命名。

一切事物都可分为阴和阳两方面,两者之间又是互相联系的。

经络的命名就包含有这种意思。

一阴一阳衍化为三阴三阳,相互之间具有对应关系(表里相合)。

太阴-----阳明少阴-----太阳厥阴-----少阳三阴三阳是从阴阳气的盛衰(多少)来分:阴气最盛为太阴,其次为少阴,再次为厥阴;阳气最盛为阳明,其次为太阳,再次为少阳。

《素问·至真要大论》说:“愿闻阴阳之三也, 何谓?”“气有多少异用也。

”“阳明何谓也?”“两阳合明也。

”“厥阴何也?”“两阴交尽也”。

三阴三阳的名称广泛应用于经络的命名,包括经脉、经别、络脉、经筋都是如此。

分布于上肢内侧的为手三阴(手太阴、手少阴、手厥阴),外侧的为手三阳(手阳明、手太阳、手少阳);下肢外侧的为足三阳 (足阳明、足太阳、足少阳),内侧的为足三阴(足太阴、足少阴、足厥阴)。

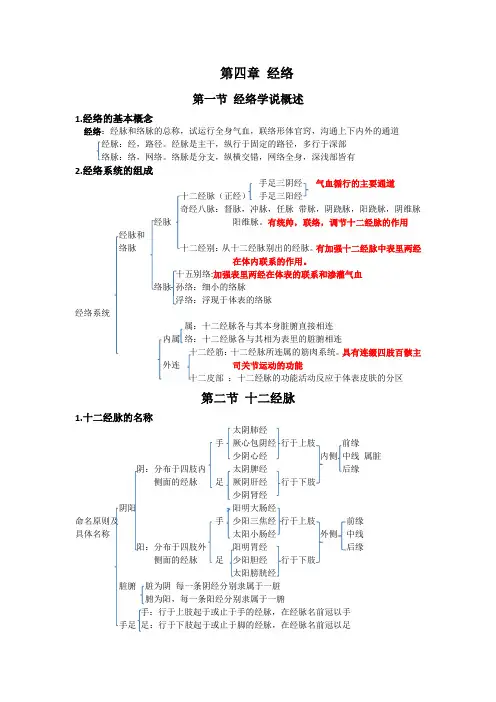

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

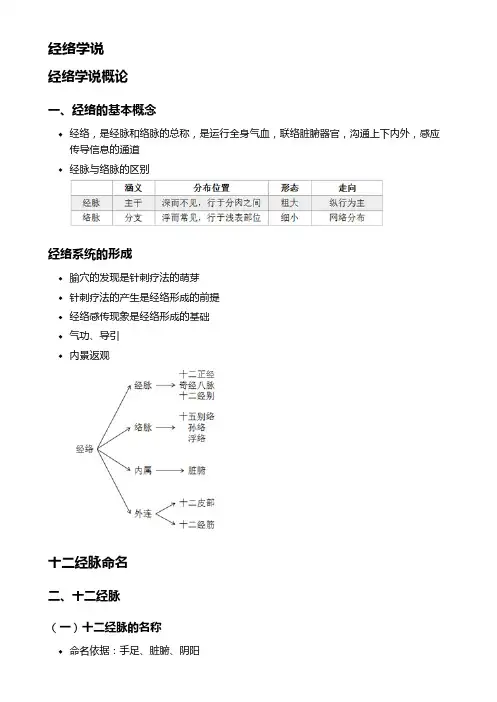

经络学说

经络学说概论

一、经络的基本概念

经络,是经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑器官,沟通上下内外,感应传导信息的通道

经脉与络脉的区别

经络系统的形成

腧穴的发现是针刺疗法的萌芽

针刺疗法的产生是经络形成的前提

经络感传现象是经络形成的基础

气功、导引

内景返观

十二经脉命名

二、十二经脉

(一)十二经脉的名称

命名依据:手足、脏腑、阴阳

肺大胃脾心小;胱肾包三胆肝

(二)十二经脉走向、交接规律

1.十二经脉走向规律

手之三阴,从胸走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹

2.十二经脉交接规律

相表里的阴经与阳经在四肢末端交接

同名手足阳经在头面部交接

手足阴经在胸部交接

(三)十二经脉的分布规律

1.头面部分布

阳明经——面部、前额部

太阳经——面颊、头顶、头后部

少阳经——侧面部

厥阴经——巅顶部

2.四肢部分布

阴经分布内侧:太阴前、厥阴中、少阴后

阳经分布外侧:阳明前、少阳中、太阳后

内踝上八寸一下,肝经与脾经互换位置

足阳明胃经行于阴位

3.躯干部的分布

手三阴经均从胸部行于腋下

三、奇经八脉

(一)概念

奇:不正

督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称

循经诊断

分经诊断

(三)指导疾病的治疗指导针灸推拿治疗

指导药物治疗。

中医经络学说

经络学说即研究人体经络的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说。

它补充了藏象学说的不足,是人体针灸和按摩的基础,是中药归经的又一理论基础,是中药学的重要组成部分。

经络是经脉与络脉的总称,意指人体气血运行、联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统,周身气血运行的通道。

经络是古人在长期生活保健和医疗实践中逐渐发现并形成理论的,它是以手、足三阴和三阳经以及任、督二脉为主体,网络遍布全身的一个综合系统,它内联五脏六腑,外布五官七窍、四肢百骸,沟通表里、上下、内外,将人体的各部分连接成有机的、与自然界阴阳属性密不可分的整体。

它不仅指导着中医各科的临床实践,而且是人体保健、养生祛病的重要依据。

▲经络的组成

经络的主要内容有:十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五脉络、十二经筋、十二皮部等。

其中属于经脉方面的,以十二经脉为主,属于络脉方面的,以十五络脉为主。

它们纵横交贯,遍布全身,将人体内外、脏腑、肢节连成一个有机的整体。

▲经络与脏腑的对应

经络与脏腑的对应关系,可以从十二经脉的名称看出来:肺——手太阴肺经,大肠——手阳明大肠经,胃——足阳明胃经,脾——足太阴脾经,心——手少阴心经,小肠——手太阳小肠经,膀胱——足太阳膀胱经,肾——足少阴肾经,心包——手厥阴心包经,三焦——手少阳三焦经,胆——足少阳胆经,肝——足厥阴肝经。

第一节穴位的定位

穴位是针灸治疗的特定部位。

一般分为经穴、经外奇穴、新穴和阿是穴四类。

阿是穴是压痛点,“痛处即云‘阿是'得名;部分经外奇穴、新穴是在解放后,特别自无产阶级大革命以来在中西医结合治疗疾病过程中新发现的穴位。

每一穴都有一定的位置,在取穴时,先要定位准确,这与治疗的效果有很大的关系。

常用的定位法有以下几种:

一、解剖标志定位法

解剖标志定位法,是根据人体解剖上的骨性和肌性标志以及皮肤上所表现的不同形态作为定位标志。

一般分为以下两种:(一)定型标志

主要是以骨性标志、五官、毛发、乳头、腋窝、指(趾)甲等作为定位标志。

(二)动态标志

主要是以肢体活动时出现的皮肤皱纹、肌腱的凹陷或显露作为定位标志。

二、折量法

折量法是将人体各部分分成若干等分,每一等分作为一寸的折量取穴方法。

折量法如图2-1、2-2及附表

附表肢体各部折量尺寸表

三、指量法

指量法是以病人手指宽度为标准来比量取穴的方法,如病人手与医生的手大小相仿,也可用医生的手指宽度来比量;如手的大小长短差别较大者,依比例适当增减:

(1)拇指末节横度或中指切屈曲时两纹头之间相当 1寸。

(2)食指、中指两指并合的横度(二横指)相当1寸半。

(3)食指至小指并合的横度(四横指)相当3寸。

如图2-3。