河南周口棉花生产滑坡原因及对策

- 格式:pdf

- 大小:165.38 KB

- 文档页数:2

当前棉花生产出现的问题及管理措施棉花作为我国重要的经济作物之一,广泛应用于纺织、医药、烟草等领域。

然而,在棉花生产过程中,也存在着一些问题,如病虫害防治不力、土地质量下降、种植模式单一、劳动力短缺等。

这些问题严重影响了棉花的产量和质量,也制约了棉花生产的进一步发展。

本文将从问题的角度探讨当前棉花生产中存在的问题及相应的管理措施。

病虫害防治不力棉花生产中的病虫害是一个长期存在的问题,病虫害对棉花的生长发育和产量质量有着极大的影响。

目前,棉花主要的病虫害有棉铃虫、红蜘蛛、烟青虫、棉蚜等。

为了防治病虫害,第一步是要了解病虫害的生物学特性,包括其生命周期、危害程度、环境适应性等。

然后根据不同的病虫害特点,采用相应的防治措施。

预防为主,综合治理在病虫害防治方面,预防为主、综合治理是较为有效的方法。

预防为主即是在棉花生长的各个阶段,要采取一系列措施,避免病虫害的发生。

综合治理即是对病虫害的各个环节,进行综合施策,减少病虫害的危害。

预防措施包括:选择抗病、抗虫的品种;合理轮作,避免单一作物种植;适量施肥,增强棉花的抗病、抗虫性;丰富森林植被,构建良好的生态系统。

综合治理措施包括:病虫害监测,及时收集病虫害信息,进行有效处置;采用化学、生物、物理等多种手段,进行科技防治;加强监管,发现违规行为及时制止;提高人员素质,加强防治能力。

改变传统防治方式在棉花防治病虫害中,传统的化学防治方法已经无法满足需求,它不能彻底解决病虫害问题,同时也污染环境,危害生态平衡。

因此,发展新型的防治方式是亟待解决的问题。

一方面,可以选育抗病、抗虫品种,增强棉花本身的抗病、抗虫性;另一方面,也可以利用信息技术,通过智能设备,实时监测病虫害,精准施药,减少农药浪费和环境污染。

土地质量下降随着现代化农业的发展,棉花种植面积扩大,土地质量下降问题日益严重,土地肥力不断降低,耕作层过薄,致使棉花产量下降、质量下降。

为了防止土地质量下降,应注意以下几点:按照科学种植原则按照科学种植原则进行农业生产,合理轮作、恰当施肥、留茬还田、水土保持等都是保护土地的方法。

棉花生产存在的问题及对策作者:刘忠强郭春华来源:《科学种养》2009年第09期近年来,诸多因素影响了棉花生产的发展,导致棉花产量降低,植棉效益下降。

主要有以下9个方面的问题对产量影响较大:1盲目选种留种有些棉农为了节省种子钱,自留棉种;有些棉农则贪图便宜,不到正规种子公司购买种子,在小商小贩手中购买。

由于种子质量难以保证,抗虫和抗病能力降低,从而影响了棉花的产量和品质。

预防措施:必须到正规种子公司购买种子,并向种子公司索要发票。

2播种偏早部分棉农认为,棉花播种早可以早长早发。

其实,棉花种子的发芽和生长是需要一定温度的,播种过早,遇到阴雨及土壤湿度大、土壤温度低时容易感染立枯病、红腐病等病害,如遇到10%以下的低温也会烂种。

棉苗出土后两周内,棉种本身养分已消耗尽,棉苗制造养分的能力很弱,抗病力又极差,也容易诱发炭疽病,还会加重立枯病、红腐病的发展。

预防措施:以5厘米地温稳定在16%以上时为适宜播种期,一般露地棉可掌握在4月下旬初,地膜棉可提前至4月中旬,盐碱地可推迟至4月下旬至5月初。

3种子不处理无论是购买还是自留种子的棉农,一般都不对种子进行处理,造成种子出苗差,抗病能力弱,即使种子能够出苗生长也不旺盛。

预防措施:播种前选晴好天气晒种2—3天,以提高其发芽势和发芽率。

应选用脱绒包衣的种子,严禁浸种。

4棉田先耕后浇部分棉农为了提高土壤墒情,采用先耕地后造墒的方法,造墒后不再耕翻土壤,仅浅耘1遍就进行播种,这样容易造成土壤板结,湿度过大,出苗困难,苗期病害严重。

预防措施:应采用先造墒后耕翻的方法,不得已采用了先耕地后造墒方法的,也不能采用浅耘的做法,应在造墒后再耕翻深15厘米以上,然后用镇压器镇压2—3遍,以沉实土壤,保住墒情,为棉花生长创造一个疏松的土壤环境。

5留苗密度偏大主要表现:行距窄,株距小,封行过早,田间荫蔽,通风透光不良,蕾铃脱落严重,棉株下部结铃少,产量降低,品质下降。

预防措施:一是根据地力、水浇条件和品种合理留苗。

河南棉花生产现状及发展对策作者:贺桂仁来源:《农家参谋》2008年第05期一、棉花生产现状1.近年来棉花生产取得的成绩。

①棉花区域布局不断优化集中。

随着种植结构的不断调整,全省基本形成了豫东、南阳盆地和豫北三大主产棉区。

②优良新品种和先进植棉技术得到广泛应用。

1995年以来,全省开始实施科技兴棉战略,狠抓了“种、虫、膜、肥、密、调、套”等先进植棉技术的推广。

目前,全省棉花生产已经形成以春棉为主、夏棉为辅,麦棉两熟制为主体的配套栽培技术体系。

③棉花质量的总体水平稳步提高。

2.当前存在的主要问题。

①棉花生产波动较大。

主要原因:一是棉花收购价格变化较大;二是病虫为害严重;三是生产资料价格居高不下。

②单产水平较低。

造成河南省棉花低产的主要原因:一是生产基础条件差;二是技术推广力度不够;三是投入普遍不足。

③棉花质量问题依然比较突出。

河南省棉花质量主要存在三大问题:一是品质一致性差;二是异性纤维含量偏高;三是高等级棉(1~2级)比例偏小。

造成棉花质量问题的根本原因是生产规模小。

二、发展对策1.恢复棉花生产面积,优化区域布局。

恢复棉花生产面积:一是适当增加麦套春棉面积;二是适当扩大麦套夏棉和麦后铁茬播种面积,建立超早熟棉花生产基地;三是充分利用棉花比较耐盐碱的特点,对沿黄沙荒地、盐碱地进行综合治理,适当开垦,扩种棉花。

2.加大科技投入,增强发展后劲。

一是建立棉花优质高产高效示范区;二是加强对棉农和科技人员的培训。

对科技人员进行专业技术、市场信息等方面的“充电”十分必要,另外,针对当前从事棉花生产的大多是老弱妇残人员,其科技素质相对较低的现状,必须加强对农民的培训。

利用广播、电视、集会、宣传车等载体,采用灵活多样的方式,根据农时把关键技术宣传到千家万户;三是强化科技攻关。

3.实施品质区划种植,提升棉花质量。

从技术角度讲,按生态区域实行品质区域化种植——一地一质——将是提高原棉品质一致性的一条简捷有效的途径。

“一地一质”,即在生产、生态和经济条件相近的地区,推广种植一种类型纤维品质的棉花品种,做到同一品质类型的品种大面积种植、批量生产,从而从源头上解决棉花品质一致性差的问题。

棉花栽培技术中存在的问题及发展建议棉花是世界上主要的纺织原料之一,也是人类使用最为广泛的纺织原料之一。

棉花栽培技术的发展与改进,直接关系到棉花产量和质量的提高,也对农民收入和棉花产业的发展起到重要的推动作用。

目前棉花栽培技术中存在着一些问题,比如土壤肥力下降、病虫害防治困难、耕作方式落后等。

为了解决这些问题,需要对棉花栽培技术进行改进和创新,制定相应的发展建议。

一、棉花栽培技术存在的问题1.土壤肥力下降随着长期的连续种植和化肥施用,棉田土壤中的有机质含量逐渐降低,导致土壤肥力下降。

特别是在一些地区,由于过度施用化肥和农药,土壤中的微生物数量和种类减少,土壤结构破坏,水分持留能力减弱,致使水土流失,土壤肥力下降更为严重。

2.病虫害防治困难棉花生长期较长,容易受到多种病虫害的侵害。

目前,棉花主要病害有落花病、枯萎病、黄萎病等;主要虫害有棉铃虫、棉红蜘蛛、棉实蝇等。

在大棚栽培和露地栽培中,病虫害的防治举措主要依赖于化学农药,会导致农药残留和环境污染。

3.耕作方式落后目前,一些地区的棉花栽培仍然采用传统的耕作方式,比如依靠人工开沟、施肥、松土和覆膜等,劳动强度大,效率低,成本高。

二、发展建议针对土壤肥力下降的问题,建议采取综合肥料施用、有机质添加和绿肥种植等措施,帮助改善和修复土壤肥力。

在农田种植轮作兼有的情况下,通过培肥土壤、合理施肥、加强管理,提高土壤的保肥力和生产力。

针对病虫害防治困难的问题,建议采取绿色防控措施,包括环保农药、生物防治、合理密植和轮作兼有等方式,减少化学农药的使用,减轻环境污染,保护生态平衡。

3.推广机械化栽培为了解决耕作方式落后的问题,建议加强对农机具的推广和应用,引导农民采用农机化、信息化的栽培方式,加快机械化栽培进程,提高劳作效率。

4.加强科技支撑和示范推广在棉花栽培技术中,科技支撑和示范推广起到了关键的作用。

建议加大科技投入,推动耕作方式的现代化和绿色防控理念的深入人心。

棉花栽培技术中存在的问题及发展建议【摘要】棉花是我国重要的农作物之一,棉花栽培技术对棉花产量和质量起着至关重要的作用。

在棉花栽培技术中存在着诸多问题,如水资源利用不合理、施肥技术不足、病虫害防控困难、劳动力成本高以及机械化水平低等。

为了解决这些问题,需要加强科技创新,推动棉花栽培技术的不断发展,同时加强培训,提高农民的技术水平。

政府也需完善政策支持,促进棉花产业的健康发展。

只有通过多方合作,共同努力,才能推动棉花产业的持续发展,实现农民增收、农业现代化的目标。

【关键词】棉花、栽培技术、问题、发展建议、水资源利用、施肥技术、病虫害防控、劳动力成本、机械化、科技创新、培训、政策支持、农民技术水平、产业发展、棉花产业。

1. 引言1.1 棉花栽培技术的重要性棉花作为重要农作物之一,在我国种植面积广泛,产量高。

棉花不仅是纺织工业的原料,也是农民们的重要经济来源。

而棉花栽培技术的重要性不言而喻,良好的栽培技术能够提高棉花产量和品质,增加农民收入。

随着科技的进步和社会的发展,棉花栽培技术也在不断改进和完善,以适应市场需求和环境变化。

棉花栽培技术的重要性主要体现在以下几个方面:科学的栽培技术可以提高棉花的产量和质量,满足市场需求,带动棉花产业的发展。

合理利用水资源可以提高灌溉效率,减少水资源浪费,保护生态环境。

施肥技术的改进可以提高土壤肥力,增加农作物的产量,降低生产成本。

有效的病虫害防控措施可以减少农药使用量,保护生态环境,减少环境污染。

棉花栽培技术的重要性不可忽视,只有不断完善技术,提高农民的技术水平,推动棉花产业的健康发展,才能更好地满足市场需求,保障粮食安全,促进农民增收致富。

.1.2 当前棉花栽培技术中存在的问题当前棉花栽培技术中存在的问题主要包括水资源利用不合理、施肥技术不足、病虫害防控困难、劳动力成本高和机械化水平低。

棉花作为高耗水作物,其栽培对水资源的需求较大,但目前在一些地区存在着灌溉方式陈旧、浪费水资源严重的情况,导致棉花生长受限。

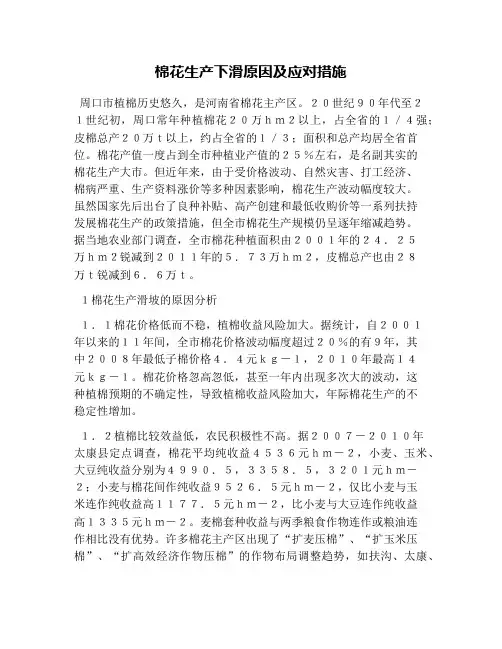

棉花生产下滑原因及应对措施周口市植棉历史悠久,是河南省棉花主产区。

20世纪90年代至21世纪初,周口常年种植棉花20万hm2以上,占全省的1/4强;皮棉总产20万t以上,约占全省的1/3;面积和总产均居全省首位。

棉花产值一度占到全市种植业产值的25%左右,是名副其实的棉花生产大市。

但近年来,由于受价格波动、自然灾害、打工经济、棉病严重、生产资料涨价等多种因素影响,棉花生产波动幅度较大。

虽然国家先后出台了良种补贴、高产创建和最低收购价等一系列扶持发展棉花生产的政策措施,但全市棉花生产规模仍呈逐年缩减趋势。

据当地农业部门调查,全市棉花种植面积由2001年的24.25万hm2锐减到2011年的5.73万hm2,皮棉总产也由28万t锐减到6.6万t。

1棉花生产滑坡的原因分析1.1棉花价格低而不稳,植棉收益风险加大。

据统计,自2001年以来的11年间,全市棉花价格波动幅度超过20%的有9年,其中2008年最低子棉价格4.4元kg-1,2010年最高14元kg-1。

棉花价格忽高忽低,甚至一年内出现多次大的波动,这种植棉预期的不确定性,导致植棉收益风险加大,年际棉花生产的不稳定性增加。

1.2植棉比较效益低,农民积极性不高。

据2007-2010年太康县定点调查,棉花平均纯收益4536元hm-2,小麦、玉米、大豆纯收益分别为4990.5,3358.5,3201元hm-2;小麦与棉花间作纯收益9526.5元hm-2,仅比小麦与玉米连作纯收益高1177.5元hm-2,比小麦与大豆连作纯收益高1335元hm-2。

麦棉套种收益与两季粮食作物连作或粮油连作相比没有优势。

许多棉花主产区出现了“扩麦压棉”、“扩玉米压棉”、“扩高效经济作物压棉”的作物布局调整趋势,如扶沟、太康、西华、鹿邑等几个麦棉套种的老棉区,都陆续改种麦套小辣椒、无子西瓜和蔬菜等其他高效经济作物。

1.3受打工经济影响,植棉劳力不足。

近年来,农村青壮年劳力外出务工增加,全市每年外出务工人员达270万人,占全市农村富余劳动力的80%,而且95%以上为青壮劳动力,农村留守人员多为妇女、儿童、老人。

棉花栽植面积下滑原因及策略近年来,国内棉花栽植面积持续下滑。

数据显示,从2016年开始,我国棉花种植面积逐年减少,2019年棉花栽培面积再次下降至791.6万公顷,不仅影响了国内棉纺行业的发展,也损害了我国农业的良性发展。

那么,为什么我国的棉花栽植面积会不断下滑呢?有哪些应对策略呢?本文将探讨这一问题。

一、棉花栽植面积下滑原因1.严重的病虫害问题病虫害是影响我国棉花生产的一个重要因素。

近几年,随着气候变暖和森林采伐的加剧,病虫害问题也随之加剧。

除了传统的红蜘蛛和棉铃虫外,现在还出现了新的致害虫害,如小棉种蚜和丝绵蚜等。

这些致害虫害对棉花生产造成了巨大的危害,农民为了避免经济上的损失,减少了棉花的种植面积。

2.农民收益下降棉花是我国农民种植的主要作物之一,但是由于市场价格的不断下跌,导致农民的收益下降。

在市场经济的压力下,农民对于棉花的栽植不再像以前那样热情高涨。

同时,农民对于种植其它高收益、低成本的农作物的兴趣不断增加,这也加剧了棉花栽植面积的下降。

3.技术落后我国的棉花生产技术相对于国外来说还不够发达,某些技术和设备的落后也导致了棉花产量的下降。

例如,某些地方由于缺乏技术援助和相关设备,病虫害问题一直没有得到有效解决,导致棉花产量的持续下降。

二、应对策略1.加强技术培训和支持针对技术落后问题,政府和有关部门应加强对农民的技术培训和支持。

尤其是在防治病虫害方面加大投入,开展科学合理的、绿色环保的防治措施和监测预警工作。

同时,在生产资金和保险方面对农民给予支持,降低其风险和经济压力。

2.建立保护价格机制农民的栽植热情对于棉花产量的增长非常关键,因此政府应通过建立保护价格机制,稳定市场价格。

在这个基础上,政府还可以适当提高棉花的收购价格,激励农民增加棉花种植面积,确保其生产收益。

3.发展新品种,增加增收空间政府和科研机构应大力推进新品种培育,提高棉花的抗虫抗病能力和产量。

同时,政府还可以借鉴国外的种植模式,将棉花与畜牧业、果业等进行结合,发展多种经营。

周口地区棉花高产栽培存在的问题及技术对策摘要介绍周口地区棉花高产栽培中存在的比较突出的问题,且针对这些问题提出相应的技术对策,以促进棉花产量的进一步提高。

关键词棉花;高产栽培;问题;技术对策;河南周口周口地区具有悠久的植棉历史,棉花种植在农业生产中占有重要地位。

近年来,由于缺乏系统的棉花生产技术培训,科技植棉措施得不到有效落实,棉农在生产管理上仍沿用原来的方法,大面积创高产很难,棉花生产中存在的诸多问题逐年突出,亟待解决。

1 存在的问题1.1 种子选择有误区棉农对选择适合自己种植的高产、抗病虫品种认识不够,随着地膜棉面积的增加,用种量随之加大。

出于经济原因,农民大多购买价格较低、质量差的种子,大面积种植时,严重影响产量和效益。

近年来,棉花良种补贴力度加大,有些棉农不愿种植政府补贴的良种而是自备棉种,品种选择上有局限性。

1.2 配套技术未跟上棉花地膜覆盖相应栽培技术不配套,形成播后烧苗、前期旺长、后期早衰等现象,限制品种和地膜覆盖栽培优势的发挥。

1.3 棉田间套种方式较单一棉田立体种植两熟面积大,三熟或四熟间作面积小,农民增收增效不明显。

1.4 化学除草剂应用不规范滥用化学除草剂,施用次数多,施用方法不当,造成药害时有发生。

芽前除草剂“都尔”未按照说明书施用,导致防效差,草害较重[1]。

初蕾期施用草甘膦对棉花株高、果枝数、现蕾数影响甚大,大雨后施用草甘磷也不同程度地造成棉花蕾铃减少。

1.5 盲目用药防效差不根据棉田实际情况防治病虫害,采用多种药剂盲目复配,随意加大用药量,基本上只采用化学防治,生物、物理防治及农业防治很少应用,出现大量用药但效果不好的现象[2]。

1.6 物化、劳力投入过大不少种植户在棉花生长期间仍采用传统的整枝技术和施肥方法,使物化、劳力动投入加大,而实际单产提高并不多。

1.7 缩节胺用量偏大现在推广的棉种80%以上都是抗虫棉,抗虫棉由于自身特性对缩节胺比较敏感,施用量要比常规棉稍小。

棉花生产形势不乐观专家建议管理抓四点记者从8月26日全省棉花生产暨高产创建工作会议上获悉,今年我省棉花生产形势极不乐观。

针对当前棉花生产的实际,与会专家建议棉农抓好四项措施。

今年我省棉花生产突出表现为面积减少,单产降低,总产下降。

据不完全统计,全省棉花实收面积在1100万亩左右,比上年减少百万亩以上,预计棉花单产70~75公斤,总产75~80万吨,减10万吨以上。

今年棉花生产的主要特点:一是气候极端异常、灾害严重。

春季异常低温天气,造成播期推迟、棉花总体发育迟缓,7月高温造成高产棉田脱落严重,8月份持续阴雨,特别是鲁西北的德州、聊城和鲁北的滨州、东营等主产棉区受特大涝灾影响,棉花减产3成以上,绝产面积20万亩以上。

二是地区之间不平衡。

与鲁西北、鲁北相比,鲁西南两熟棉区虽然面积下滑严重,但棉花长势良好,有的单产可望再创新高。

三是面积调整大。

由于植棉比较效益低,棉花良种补贴方式的转变等原因,今年有些植棉市面积变化特大。

鲁西南、鲁西北减少30%以上,鲁北滨海盐碱地植棉面积有较大增加。

针对当前棉花生产形势,特别是灾后生产恢复自救,会议提出了四项技术措施:一是抢摘烂铃,降低损失。

由于雨涝,大部分棉田出现烂铃,可把铃期40天以上,铃壳已黄和开始出现黑斑的棉铃在未烂之前抢摘下来晾晒,可以得到较好的棉花;二是叶面喷肥促铃重。

大雨后棉田肥料流失严重,雨过天晴要抢喷叶面肥,改善棉株营养状况,延长叶片功能期,增加秋桃铃重。

可喷0.5%~1%的尿素溶液、2%~3%的过磷酸钙溶液或0.2%的磷酸二氢钾溶液50~60公斤/亩,每周一次,连喷三次;三是去老叶枝通风透光。

枝叶繁茂的棉田,将主茎中下部老叶和无效果枝剪去,改善通风透光条件,促进棉铃正常成熟。

四是搞好后期病虫测报和防治。

主要防治对象有红叶茎枯病、黄萎病,四代棉铃虫、烟粉虱等。

棉花低产原因及防止对策一、低产原因1.前茬灌水不均衡,多种原因造成土地长期不固定,茬灌质量保证率低,墒情不匀,出苗不整齐。

2.整地不及时,质量差,很难抓住最佳保墒时间,形成早播不早发的不利后果,造成产量不高。

3.土地肥力瘠薄,常年种植一种农作物,缺乏合理的轮作制度,造成土壤有机质含量下降或某一种营养和土壤微生物降低减少,使土壤肥力下降,加重土壤板结,通透性差,暴雨或灌水后造成作物无氧呼吸时间过长,导致作物早衰和死亡。

4.土壤污染严重,由于连年地膜覆盖植棉,土壤中残膜残留量大于回收量,大部分的地膜残埋于耕作层内,降低棉种出苗率和影响棉株正常扎根成活,形成严重的棉田缺株断垄,影响产量提高。

5.棉花病、虫、害发生严重,我团大面积种植棉花已长达30年之久,种植结构单一,无法轮作倒茬。

棉叶螨每年5月中、下旬在田间出现,至6月底7月初全团30%地块都可发现中心株,有虫株可达5%左右,近年来有“点多面广”发生快、猛的趋势,并造成一定危害。

6.播种机械不完善,播种质量存在问题。

二、防止对策1.充分利用收获后晴好天气,在犁地前后的10~15天进行平整土地、拾残膜、标准化条田的建设工作,把每年开春部分工作前置于当年秋季完成,缓解开春由于劳力紧张状况,提高拾残秆、平地、建设标准化条田等人工辅助作业质量,为保全苗、齐苗奠定基础。

2.实行土地长期固定。

不断完善承包政策,使土地长期固定承包,种地与养地相结合,增加投放,治理残膜。

3.规范棉花种子质量和品种引进,依法引种、依法管种、依法用种,遵循引种、试种、认定、推广的程序,坚决杜绝乱引品种。

4.重视选种和晒种工作,生产实践表明,种子粒选和晒种可明显提高种子的发芽势,提高田间出苗率10%以上,保证全苗。

5.适期早播,应在4月15日~20日播种完毕,确保4月苗。