边际效用价值论

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:5

边际效用价值论边边效用价边边边塞边和边巴边克——边边效用理边的最初形式是由以杰文斯、边格边和瓦边拉斯边代表的持有边边效用思想的一批学者提出的~他边分边立地效用的角度直接究了边物的价边边边~得出了各自非常接近于边来独从研边效用定价边的边点~而边最边形成的边边效用价边边打下了必要的理边基边。

后边塞边在其《边边价决从来边的起源和主要边律》一文中率先使用了边边效用一边~后边巴边克在其著作《边本边边边》和边塞边在随《自然价边》一边中系边地边述了有边边边效用的边边~才使得边边理边更加边于完善泛流边。

所以在分并广析边边效理边边~边塞边和边巴边克是比边有边威性的代表~我边就以他边边人的著作分析边边效用价边边来的容。

内边上边~边边效用理边不但边肯定了效用的意边~而且边度和目的更加明边~把效用从体来决确看成是定价边的惟一因素~边而想通边量度效用直接衡量价边。

边就像杰文斯所边的那边,决来“反边的思考究~使我得到一边边有分新奇的意边。

,价边完全定于效用。

”与研几即边此边塞边1在《自然价边》一边中作了更边边的边明,“边新理边是下列命边出边的~边物的价边自边物个从旧即来的效用~或者~边一边法~自边物所保边的需要的边足。

可是~人边要边边价边定律~就一定要个来先得需要定律。

如今~在边边究中~我边边边边边一件事边,使在同一人身上~使在一定懂研即个即的边边下~边同边边西的需要却有十分不同的强度~边通边边物的使用而需要已边得到边足的程状况度而。

但是~由于边物的使用定于一人所边有的边物量~边物量便边需要的价有异决个数数估决定性的影~而边价边本身的源有定性的影。

”响从来决响2边塞边提到的需要定律是由戈森边边出的~后被边戈森需要边和定律。

戈森在其著作《人边来称交边边律人边行边准边的边展》中边边,“如果我边边边不地边足同一边享受~那边边同一边享受的量就与断会断减达不边~直至最边边到边和。

”在享受边程中边有边边的特征,“如果我边重边以前已边足边的3享受~享受量也边生边似的边~在重边边足享受的边程中~不边边生边似的边~而且初始感会减会减到的享受量也边得更小~重边享受边感到其边享受的边边更短~边和感边边出边得更早。

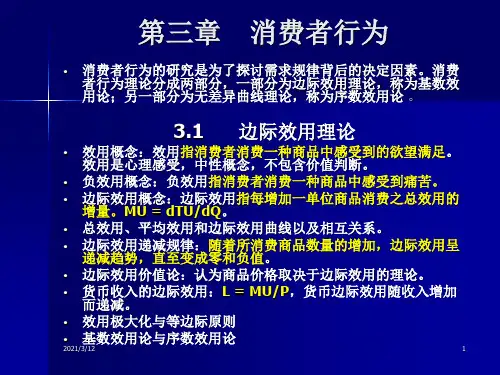

边际效用详细资料大全边际效用一译“界限效用”。

边际效用价值论重要概念。

指最后一个消费单位即边际单位的最小效用。

奥地利经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉先后于1871-1874年提出边际效用价值论,认为商品的价值取决于人们对它的效用的主观评价;人们在消费一种商品时,每增加一个单位,增加的效用就递减;最后一个消费单位的效用最小;决定商品价值的,不是它的最大效用,也不是它的平均效用,而是它的最小效用。

门格尔的学生、奥地利经济学家维塞尔首先称这最小效用为“边际效用”。

基本介绍•中文名:边际效用•外文名:marginal utility•简介:消费数量的增加所带来的新增效用•递减原因:人的欲望多种多样、永无止境基本定义,基本概念,递减规律,价值悖论,货币,递减规律,特点,需求定理,事例论证,基本定义边际效用是指某种物品的消费量每增加一单位所增加的满足程度。

边际的含义是增量,指自变数增加所引起的因变数的增加量。

在边际效用中,自变数是某物品的消费量,而因变数则是满足程度或效用。

消费量变动所引起的效用的变动即为边际效用。

边际效用基本概念经济学中边际效用价值论(主观价值论)的价值尺度是指满足人的最后的也即最小欲望的那一单位的效用。

效用价值论在17~18世纪上半期经济学著作中已有明确表述。

英国经济学家N.巴本曾用物品的效用来说明物品的价值。

义大利经济学家F.加利亚尼明确指出,价值是物品同人的需求的比率,价值取决于交换当事人对商品效用的估价,或者说,由效用和物品的稀少性(scarcity)决定。

18世纪下半期和19世纪初,劳动价值理论得到发展,效用价值论处于踏步不前的状况。

19世纪30年代以后,边际效用价值论逐渐发展。

英国经济学家W.F.劳埃德在1833年提出,商品价值只表示人对商品的心理享受,取决于人的欲望和人对物品的估价,人的欲望和估价会随物品数量的变动而变动,并在被满足和不被满足的欲望之间的边际上表现出来,从而实际上区分了总效用和边际效用。

边际效用价值论概述边际效用价值论是边际效用学派的理论基础。

依照这个理论,商品的价值取决于效用,并以稀少性为条件;价值尺度是边际效用;不能直接满足人的欲望的生产资料的价值,由最终消费品的边际效用决定;市场价格是买卖双方物品效用主观评价彼此均衡的结果。

边际效用价值论被用来反对古典政治经济学和马克思主义的劳动价值论。

边际效用价值论是在19世纪70年代初,由英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉提出的,后由奥地利的庞巴维克和维塞尔加以发展的资产阶级经济学的价值理论之一。

其特点是以主观心理解释价值形成过程,认为商品的价值是人对物品效用的感觉和评价;效用随着人们消费的某种商品的不断增加而递减;边际效用就是某物品一系列递减的效用中最后一个单位所具有的效用,即最小效用,它是衡量商品价值量的尺度。

它还提出了市场价格论,认为市场价格是在竞争条件下,买卖双方对物品的主观评价彼此均衡的结果。

边际效用价值论的主要代表人物是庞巴维克。

边际效用价值论是边际效用学派理论的核心和基础。

边际效用价值论者认为,商品价值由该商品的边际效用决定。

效用是指物品能满足人们欲望的能力。

边际效用则指每增加购买一单位的某种商品给消费者带来的总效用的变化量。

边际效用论者认为商品的价值并非实体,也不是商品的内在客观属性。

价值无非是表示人的欲望同物品满足这种欲望的能力之间的关系,即人对物品效用的“感觉与评价”。

他们认为效用是价值的源泉,是形成价值的一个必要而非充分条件,价值的形成还要以物品的稀缺性为前提。

稀缺性与效用相结合才是价值形式的充分必要条件。

这里稀缺性是指物品供给的有限性。

效用论者是这样阐述他们的观点的:物品只有在对满足人的欲望来说是稀少的时候,才可能成为人们福利所不可缺少的条件,从而引起人的评价,表现为价值,而衡量价值量的尺度就是“边际效用”。

效用论者认为人对物品的欲望会随其不断被满足而递减。

如果供给无限则欲望可能减至零甚至产生负效用,即达到饱和甚至厌恶的状态。

“边际效用”与“边际价值理论”的解释Marginal utility: The least important use to which a unit of a contemplated supply of identical goods can be put. It is this least importantor marginal use which is weighed or considered when one chooses to increase or decrease his supply by one unit, since this is the use (or value) which is tobe obtained or renounced.边际效用:预期一定量的同质商品被投入使用时,最不重要的那个用途。

当一个人选择增加或减少他的一单位供给时,正是这个最不重要的或边际用途会被权衡或考虑,因为要获得或放弃的正是这个用途(或价值)。

Marginal theory of value: The theory that the value assignedto any good is the importance attached to its use in removing some felt uneasiness and that the value of any unit of a supply of identical goods is the value assigned to the least important(or marginal)use for which the contemplated number of available units are expected to be used. This is so because a judgment of value always refers solely to the supply with which aconcrete choice is concerned, for it is only the use of this specific (marginal)supply that one must decide to acquire or forego. Since each additional unit of an identical good will be allocated to a lesser valued use than was previously possible, the value attached to each additional(marginal) unit will be lowerthan that assigned to previously held units. Conversely, with each decrease inthe number of units held, there will be an increase in the value of the least important(marginal) use to which the decreased available supply can be applied.The marginal theory of value is the subjective theory of value which is basic to all the theories of Austrian School of Economics.边际价值理论:赋予任何商品的价值,是它被用于消除被感知到的某些不适时所具有的重要性。

边际效用论的名词解释边际效用论是一种经济学理论,用于解释人类对商品和服务的需求。

这个理论的核心思想是,人们对一种特定商品或服务的额外消费量会逐渐减少,直至达到饱和点。

在边际效用论中,我们需要先来了解两个概念:边际效用和总效用。

边际效用是指在一定时间内,对某种商品或服务额外消费的效用。

总效用则是指在一定时间内,对某种商品或服务的整体消费效用。

边际效用的概念可以通过一个简单的例子来理解。

假设你是一位爱好甜食的人,当你吃到第一块巧克力时,你会非常享受它的味道,这是因为这是你吃到的第一块巧克力,它给你带来了新鲜感和满足感。

但是,当你吃到第二块、第三块巧克力时,你可能会觉得它们的味道已经没有第一块那么新鲜和满足了。

这就是边际效用递减的一个例子:随着你持续消费巧克力,每一块巧克力给你带来的额外满足感逐渐减少。

边际效用的递减性质即表现在消费者对于某种商品或服务的多样化需求上。

比如,在一个酷暑的夏天,你可能会第一次购买一瓶冰可乐,这时候冰可乐给你的解渴感非常强烈,享受度很高。

然而,当你再次购买第二瓶冰可乐时,它并不像第一瓶那样特别解渴,给你带来的效用也不会像第一瓶一样多。

在实际生活中,边际效用论的应用非常广泛。

它在市场调研、产品定价和消费模式等方面都有重要的作用。

边际效用的理念可以帮助企业了解消费者对产品或服务的需求,在产品或服务的规划设计过程中合理确定产品数量和规模。

此外,边际效用还可以帮助企业制定差异化的产品策略,以提高产品的市场竞争力。

除了在企业层面,边际效用在个人消费决策中也有应用的价值。

对于个人来说,边际效用可以帮助我们更好地管理我们的消费行为,避免过度消费和资源浪费。

当我们在购买一种商品或服务时,我们应该考虑到它给我们带来的边际效用是否值得我们为之付出。

边际效用论的价值在于提醒我们,在满足基本需求后,继续追求更多的数量并不一定能带来更多的满足感。

边际效用的递减性质告诉我们,过度消费并不能带来持久的幸福感。

效用价值论班级:CMA81 姓名:董轩岑学号:0811024摘要:本文主要讲述了效用价值论的产生然后如何发展到边际效应价值论的,同时还阐述了边际效用价值论的应用和贡献。

关键词:效用价值论产生边际效用发展贡献一、概述效用价值论(utility theory of value)以物品满足人的欲望的能力或人对物品效用的主观心理评价解释价值及其形成过程的经济理论。

它同劳动价值论相对立。

在19世纪60年代前主要表现为一般效用论 .自19世纪70年代后主要表现为边际效用论。

效用价值论的基础是:①欲望或效用递减定理,即随着物品占有量的增加,人的欲望或物品的效用是递减的。

②边际效用相等定理,即在物品有限条件下,为使人的欲望得到最大限度满足,务必将这些物品在各种欲望之间作适当分配,使人的各种欲望被满足的程度相等。

③在原有欲望已被满足的条件下,要取得更多享乐量,只有发现新享乐或扩充旧享乐。

二、产生把商品交换的基础归结为物品效用的观点,在古希腊思想家亚里士多德和中世纪教会思想家托马斯·阿奎那的著作中已见端倪。

这种观点同他们所处的阶级地位和以消费为特征的经济要求相吻合,也是当时商品生产和交换尚处于初期发展阶段的反映。

三、发展效用价值论在17~18世纪上半期资产阶级经济学著作中有了明确的表述和充分的发挥。

英国早期经济学家N.巴本(1640~1698)是最早明确表述效用价值观点的思想家之一。

他认为,一切物品的价值都来自它们的效用;无用之物,便无价值;物品效用在于满足人的欲望和需求;一切物品能满足人类天生的肉体和精神欲望,才成为有用的东西,从而才有价值。

意大利经济学家F.加利亚尼(1728~1787)是最初提出主观效用价值观点的人之一。

他认为,价值是物品同人的需求的比率,价值取决于交换当事人对商品效用的估价。

资本主义商品交换关系的发展,是效用价值论在17~18世纪上半期得以存在和发展的条件。

效用价值论在18世纪下半期和19世纪初期处于踏步不前状态。

边际效用价值论边际效用价值论边际效用价值论是在19世纪70年代初,由英国的杰文斯、奥地利的万格尔和法国的瓦尔拉提出的,后由奥地利的庞巴维克和维塞尔加以发展的资产阶级经济学的价值理论之一。

其特点是以主观心理解释价值形成过程,认为商品的价值是人对物品效用的感觉和评价;效用随着人们消费的某种商品的不断增加而递减;边际效用就是某物品一系列递减的效用中最后一个单位所具有的效用,即最小效用,它是衡量商品价值量的尺度。

它还提出了市场价格论,认为市场价格是在竞争条件下,买卖双方对物品的主观评价彼此均衡的结果。

目录边际效用价值论概述与劳动价值论、均衡价值论的关系与马克思劳动价值论的区别概述第一:对价值的衡量标准不同第二:对价值来源认识上的不同第三;对价值实质认识的差异均衡价格论与边际效用价值论的区别三者的联系供求作用商品使用价值的作用在分析方法上的互相引入边际效用价值论与分配价值论的关系边际效用价值论概述与劳动价值论、均衡价值论的关系与马克思劳动价值论的区别概述第一:对价值的衡量标准不同第二:对价值来源认识上的不同第三;对价值实质认识的差异均衡价格论与边际效用价值论的区别三者的联系供求作用商品使用价值的作用在分析方法上的互相引入边际效用价值论与分配价值论的关系展开编辑本段边际效用价值论概述边际效用价值论边际效用价值论的主要代表人物是庞巴维克。

边际效用价值论是边际效用学派理论的核心和基础。

边际效用价值论者认为,商品价值由该商品的边际效用决定。

效用是指物品能满足人们欲望的能力。

边际效用则指每增加购买一单位的某种商品给消费者带来的总效用的变化量。

边际效用论者认为商品的价值并非实体,也不是商品的内在客观属性。

价值无非是表示人的欲望同物品满足这种欲望的能力之间的关系,即人对物品效用的“感觉与评价”。

他们认为效用是价值的源泉,是形成价值的一个必要而非充分条件,价值的形成还要以物品的稀缺性为前提。

稀缺性与效用相结合才是价值形式的充分必要条件。

新古典经济学中的效用价值论是商品价值的决定性原因之一,而边际效用是新古典经济学的一个重要概念。

法国的瓦尔拉斯对古典经济学的发展作出了自己独特的贡献,并在自己的著作中比较系统的阐述了一般均衡理论,和其他人共同掀起了一场经济学研究中的“边际革命”。

瓦尔拉斯提出并倡导一般均衡分析,这一理论由三种观点共同构成,即边际效用价值论、数学方法在经济学中的使用、经济变量之间的相互关系和影响。

对边际效用的贡献是他第一次以数学公式表达了这一分析工具的标准模式。

在其中他是以递减规律为其经济理论的出发点的,他用稀少性来说明边际效用,认为商品的满足欲望的强度是商品供给量的函数,随着商品供给量的增加,其满足欲望的强度逐渐减弱,稀少性表示的是一定量商品的最后一个单位的满足欲望的强度,即效用的递减规律中提到的某一商品一系列递减的效用中最后一个单位具有的效用是最小效用,商品的价值取决于物品满足人们的最小欲望的那个单位的效应,老师课上的形象形容让我们更加准确的理解效用递减规律的意思,如同人们在饿的时候吃馒头,最后吃到的那个馒头就是最小效应,但是之前吃掉的馒头仍有他的意义。

因此消费者在进行购买时,力图使他每一元货币所能购买到的每一种商品的效用量相等。

这时,他得到最大的效用,即处于均衡状态。

瓦尔拉斯是被视为数理学派的创世人,对瓦尔拉斯而言,数学方法是研究经济理论的唯一合乎逻辑和科学的方法。

在他看来,只有使用数学才能对经济理论加以确切的论证和说明。

他的主要研究结果一般均衡论,就使用了微积分学和大量的联立方程。

瓦尔拉斯把市场上全部的商品包括进来运用数学中的大型联立方程组,清楚地表达了经济生活中各种因素之间的相互作用和相互联系,他把市场分成不同的结构部分:消费品市场的均衡、劳动力市场均衡、生产资料市场均衡、流动资本市场均衡,认为这几个市场相互依存、相互影响,只有它们同时达到均衡时整个经济才会出现平衡。

瓦尔拉斯认为个人和厂商进行的每一次交换活动都会影响整个经济体系中所有物品的价格,同样生产活动中的投入也是互相联系的,说明了所有商品的价格在互相关联的情况下是如何决定的,回答了均衡的存在性问题。

边际效用价值论哲学小词典?

答:边际效用价值论是一种经济学理论,它认为商品的价值取决于消费者对它的边际效用的主观评价。

这一理论的核心概念是“边际效用”,即每增加购买一单位的某种商品给消费者带来的总效用的变化量。

边际效用价值论的提出者包括门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯和维塞尔等,其中门格尔被认为是这一理论的创始人。

边际效用价值论的基本观点是,商品的价值并非实体,也不是商品的内在客观属性,而是反映消费者对商品的主观评价。

这一评价基于商品的边际效用,即在一定时期内,随着消费量的增加,消费者从消费该商品中得到的满足感逐渐减少。

因此,商品的价值是由消费者对它的边际效用的主观评价决定的。

边际效用价值论的另一个重要观点是市场价格论。

这一理论认为市场价格是在竞争条件下,买卖双方对物品的评价彼此均衡的结果。

由于商品的价值取决于消费者的边际效用,而消费者的边际效用又因人而异,因此市场价格是在竞争条件下,买卖双方对物品的评价彼此均衡的结果。

边际效用价值论的提出对经济学产生了深远的影响。

它打破了传统经济学中价值与效用的分离,将价值与效用统一起来,为现代经济学的发展奠定了基础。

同时,这一理论也引发了许多关于价值、效用和满足感的哲学思考,为哲学研究提供了新的视角和思路。

效用价值论的应用效用价值论是经济学中一种分析消费者行为和商品价格的理论框架。

它基于边际效用的概念,即人们在消费一种商品或服务时所获得的额外满足程度。

效用价值论在经济学和决策理论中有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:1.商品定价:在效用价值论中,边际效用递减的概念表明,随着消费量的增加,每单位的边际效用逐渐减小。

这对商品定价具有指导意义,帮助企业了解在市场上定价策略时应考虑的因素。

通常情况下,商品的售价应该与其提供的边际效用相匹配,以实现最大程度的满足和最大程度的利润。

2.效用最大化:消费者理性地追求效用的最大化,即在有限的资源下选择能够提供最大满足的组合。

效用价值论为分析消费者的偏好和选择提供了框架,有助于预测消费者在面临不同选择时的行为。

3.福利经济学:在福利经济学中,效用价值论被用于分析公共政策对社会总体福祉的影响。

通过考虑个体效用的总和,经济学家可以评估不同政策选择的社会效果,以找到最能够提高整体福祉的政策。

4.人力资源管理:在雇佣劳动力时,效用价值论可用于解释员工对不同工作条件和福利待遇的偏好。

企业可以通过了解员工的效用函数来优化薪酬和福利体系,以提高员工的工作满意度和生产力。

5.市场竞争分析:在竞争市场中,效用价值论有助于分析不同企业提供的产品或服务在消费者心目中的相对价值。

企业可以通过提高产品的效用或改进服务,以在市场竞争中获得优势。

6.投资决策:在投资决策中,效用价值论有助于理解投资者的风险偏好和效用函数。

投资组合理论利用效用价值论的思想来优化资产配置,以实现投资者在风险和回报之间的最佳平衡。

这些应用显示了效用价值论在多个经济学和决策领域的重要性,为理解和解决实际问题提供了有力的工具。

边际主义:新古典经济学的分析基础边际主义(marginalism)是以边际效用价值论为其理论基础的经济学流派,起源于李嘉图的地租理论,主要形成于19世纪70年代到20世纪初。

其奠基者是三位几乎同时提出边际效用价值论的经济学家:英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉。

根据目前可获得的文献资料显示,边际效用价值论最早由比方道尔夫在1675年发表的《人与市民的义务》中提出,后来被比尔拉马基所转述,发表在他死后才出版的《自然法的基本原理》(1754)一书中,并由此影响到瓦尔拉有关边际分析的思想。

1738年,瑞士数学家伯努里在《测定风险新理论之解说》中也提出了边际效用的概念,此后还有意大利经济学家加利阿尼和杰诺维西、法国哲学家孔狄亚克、德国经济学家杜能以及爱尔兰经济学家朗菲尔德、英国经济学家西尼尔和劳埃德、法国数学家古诺、法国工程师杜布依和德国经济学家戈森等边际分析的先驱者。

19世纪70年代的“边际革命”为新古典经济学的形成奠定了坚实的理论分析基础,在瓦尔拉、杰文斯、门格尔之后,对边际主义做出重要贡献的还有维塞尔、庞巴维克、埃奇沃思、威克斯蒂德、帕累托、巴罗尼、克拉克、费雪、陶西格、奈特等人。

边际效用价值论与边际分析边际主义学派在方法论上反对德国历史学派,他们主张抽象演绎法,认为经济生活反映人们无限的需求与有限的资源之间的矛盾及其选择关系。

认为人在经济方面的行为及其后果是由需求决定的,并假定每个人行为的最高目标是追求效用的最大化,即以最小的代价,获得最大的满足。

边际主义认为个人是社会的基本单元,从个人的需求以及如何满足这些需求出发,就能够解释整个社会经济现象。

个人为了追求需求的满足,就要适当地处理同周围有限资源的关系,在这个过程中发生的主观心理活动和行为,就成为该学派进行理论分析和数学论证的依据和典型模式。

边际效用学派的理论基础是边际效用价值论。

根据这个理论,商品的价值是一种表示人对商品的感觉和评价的主观心理,主要关注于商品给人带来的满足程度。

简述西方经济学的边际效应价值论西方经济学的边际效应价值论,也称边际效用价值论,是西方经济学的一个重要基础理论。

最早是由英国经济学家亚当·斯密提出的,旨在解释一个人做出决定的动机及其测量经济活动从而获得最大化利益。

该理论认为,经济活动是为了获取更大的消费者收益,即消费者从消费或购买某项商品所获得的最大收益。

西方经济学的边际效用价值论强调,消费者可以在支付一定价格购买某项商品或服务时,无论一项商品的总价格有多高,消费者都会根据自身的喜好,将所购买的数量控制在一定的程度。

因为,消费者可以借此获得更大的收益。

西方经济学的边际效用价值论主要基于“收益最大化原则”,假定消费者总是会选择提供最大收益的商品或服务,即便他们有时候可能会付出更多的成本来达到这一目的。

换句话说,消费者会选择一些他们认为会获得最大收益的商品或服务,而不是简单地看到价格最低的商品或服务,以获得最大的节省。

因此,消费者在他们看来,支付更高的价格也是有利可图的,只要这将带来更大的收益。

边际效用价值论的核心观点是“收益最大化原则”,即消费者应当理解一种商品收益与其支付成本之间的特定关系。

该理论通过消费者收益最大化原则,认识到消费者支付更高价格以获得最大收益。

边际效用价值论也告诉我们,产品前边或后边线性效用递减,每增加一点收益的成本会递减,消费者的收益必然会在一定幅度内不断降低。

另外,边际效用价值论同时告知我们,尽管收益在一定程度上会降低,但是只要购买的商品或服务的价格经济合理,则消费者仍然有意愿购买,他们会比较综合购买的价值权衡测算,选择收益与成本最佳匹配的商品或服务。

总而言之,边际效用价值论属于西方经济学中更加根源性的基础理论,Double提供得让我们更好理解消费者行为以及商品和服务市场经济活动的机制,也为政府在经济政策制定中,实现效用最大化提供了参考。

再论边际效⽤价值论的错误

我们已经指出:单位货币的商品效⽤是不同的,这就证明了边际效⽤价值论是错误的。

同时,即使商品效⽤能够计算,单位货币的商品效⽤是相同的,还有⼀个问题需要解决。

我们知道,价值理论是⽤于考察商品交换的,边际效⽤价值论认为:当商品效⽤⼤于商品价格时,消费者就购买商品;当商品效⽤⼩于商品价格时,则消费者不购买商品。

⽽商品价格是边际商品效⽤。

然⽽,商品交换是⽣产者与消费者双⽅的事情,但是,边际效⽤价值论者,从来没有解释:消费者在⼀定价格下会购买商品,⽽⽣产者为什么会在这⼀价格下出售商品?商品价格对⽣产者的意义是什么?即货币对⽣产者的意义是什么?更深⼀步就是:货币对⽣产者的抽象的使⽤价值是什么?

⽣产者交换货币,就是由于货币有购买其它商品的能⼒,这是明显的事情,⼤家没有异议吧。

这样,商品价格就是⽣产者购买其它商品的能⼒——商品购买⼒,商品效⽤与商品购买⼒之间的关系,就要解释!否则,如果消费者⼿中的货币,与⽣产者需要的货币不能⽐较,商品交换怎么进⾏呢?

只有消费者⼿中⽤于购买商品的货币的本质,是商品购买⼒,不是什么商品效⽤,消费者⼿中的货币与⽣产者需要的货币性质才会⼀样,也就才能⽐较,商品交换也才能进⾏。

此时,进⼀步分析,就会发现分配价值论了。

当然,我们问问消费者,你⼿中的货币,是⽤来⼲什么的?消费者也会告诉你:是⽤来购买商品的。

消费者⼿中的货币,在商品交换中,表现的就是商品购买⼒,⽽不是什么效⽤!。

边际效用价值论——维塞尔和庞巴维克边际效用理论的最初形式是由以杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯为代表的持有边际效用思想的一批学者提出来的,他们分别独立地从效用的角度直接研究了财物的价值问题,得出了各自非常接近于边际效用决定价值的观点,从而为最终形成的边际效用价值论打下了必要的理论基础。

后来维塞尔在其《经济价值的起源和主要规律》一文中率先使用了边际效用一词,随后庞巴维克在其著作《资本实证论》和维塞尔在《自然价值》一书中系统地论述了有关边际效用的问题,才使得这种理论更加趋于完善并广泛流传。

所以在分析边际效理论时,维塞尔和庞巴维克是比较有权威性的代表,我们就以他们俩人的著作来分析边际效用价值论的内容。

从总体上来讲,边际效用理论不但坚决肯定了效用的意义,而且态度和目的更加明确,把效用看成是决定价值的惟一因素,进而想通过量度效用来直接衡量价值。

这就像杰文斯所说的那样:“反复的思考与研究,使我得到一种颇有几分新奇的意见。

即:价值完全定于效用。

”1对此维塞尔在《自然价值》一书中作了更详细的说明:“这个新理论是从下列旧命题出发的,即财物的价值来自财物的效用,或者,换一个说法,来自财物所保证的需要的满足。

可是,人们要发现价值定律,就一定要先懂得需要定律。

如今,在这项研究中,我们发现这样一件事实:即使在同一个人身上,即使在一定的经济状况下,对同样东西的需要却有十分不同的强度,视通过财物的使用而需要已经得到满足的程度而异。

但是,由于财物的使用决定于一个人所拥有的财物数量,财物数量便对需要的估价有决定性的影响,从而对价值本身的来源有决定性的影响。

”2维塞尔提到的需要定律是由戈森总结出来的,后被称为戈森需要饱和定律。

戈森在其著作《人类交换规律与人类行为准则的发展》中认为:“如果我们连续不断地满足同一种享受,那么这同一种享受的量就会不断递减,直至最终达到饱和。

”3在享受过程中还有这样的特征:“如果我们重复以前已满足过的享受,享受量也会发生类似的递减;在重复满足享受的过程中,不仅会发生类似的递减,而且初始感到的享受量也会变得更小,重复享受时感到其为享受的时间更短,饱和感觉则出现得更早。

享受重复进行得越快,初始感到的享受量则越小,感到是享受的持续时间也就越短。

”4这一特征通常也被称为效用递减规律或戈森第一定律,对于一个人在一段相对短的时间内来讲,情况确实如此。

正像维塞尔在《自然价值》一书中解释的那样:“人人晓得对食物的欲望随着需要的逐渐满足而减低,直到最后达到我们称之为‘饱和点’的时候,在一定时间内欲望就完全消失,而且还可能变为它的反面,构成伤食或作呕。

”5由此可以看出,对财物的满足程度和其数量关系是有联系的。

这种联系也是非常具有现实意义的,因为少了会需求不足,多了就会产生不必要的浪费。

不过问题在于,我们该怎样定量地分析其中的联系呢?当然,既然效用是惟一的因素,所以边际效用论者都直接从需要即效用的角度开始分析其中的关系。

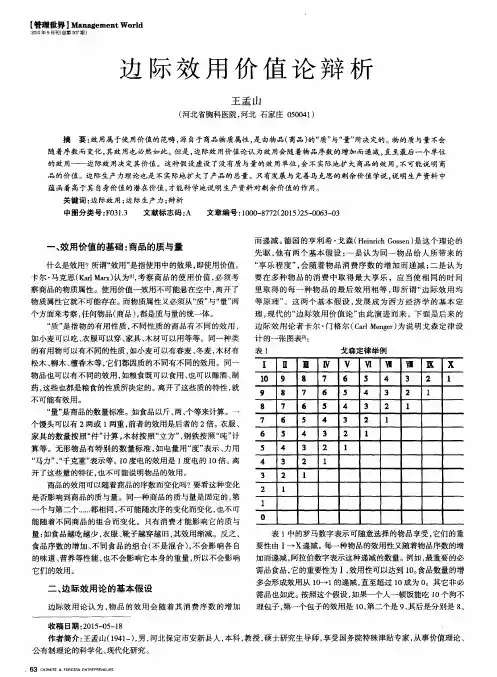

在《国民经济学原理》一书中,门格尔最先给出了一个表示不同物品的需要等级和需要程度的分类表:6ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ10 9 8 7 6 5 4 3 2 19 8 7 6 5 4 3 2 18 7 6 5 4 3 2 17 6 5 4 3 2 16 5 4 3 2 15 4 3 2 14 3 2 13 2 12 11在《资本实证论》一书中,庞巴维克对这个表作了一些修改,并给出了一种新的表达方式:7ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ109 98 8 87 7 7 76 6 6 · 65 5 5 · 5 54 4 4 4 4 4 43 3 3 3 3 3 · 32 2 2 · 2 2 · 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0对于其中的数据庞巴维克是这么解释的:“在这个图式中,罗马数字表示需要的各不同种类,其重要性由Ⅰ递减到Ⅹ。

Ⅰ表示最迫切的种类,如饮食需要;Ⅴ表示一般重要的种类,如烈性酒的需要;而Ⅹ表示可以想像得到的最不重要的种类。

”8表中的空缺表示某些种类的物品由于技术上的分割的原因,所得到的需要也许是不连续的。

其程度的区分是:“阿拉伯数字10到1表示在不同种类的需要中出现的具体需要和需要的程度,它们的等级如下:数字10是指可以想像得到的最重要的需要,数字9是指次要的需要,余类推,最后一个数字1则指可能发生的最微不足道的需要。

”9单就某一种物品来讲,这说明处在第一位次上的单位物品对一个人最有用,之后随着位次的递减其重要性(效用)也将跟着递减。

这与戈森定律的意思是一致的,也很容易从事实中得到证明。

例如,对一个进餐者来讲,第一口饭和最后一口饭肯定会有某种不同的意义。

针对不同种类物品的分级,这种表示方法同样也有一定的道理,这就像庞巴维克认为的那样:“所谓需要的分级,可以指需要种类的分级,也可以指需要程度(即个人对需要的具体感觉)的分级,而这两者是有本质区别的,甚至是背道而驰的。

如果我们按照需要对人类福利的重要性来分类,那么可以毫无疑问地说,饮食的需要将放在第一级,衣、住的需要稍差一些,烟草、烈性酒和音乐等所满足的需要将放在更次要的地位,而装饰及其类似品所满足的需要就要放在极不重要的一级了。

”10庞巴维克还进一步解释了这种观点:“没有一个人会愚蠢得用尽自己所有的资源来满足微不足道的、可有可无的需要,从而使自己的必要需要反而得不到满足;相反的,每一个人都会谨慎地使用他所有的资源,首先满足他最重要的需要,其次满足次要些的需要,再次满足第三级的需要,依次类推;——他总会这样来安排,即当所有高一级的需要都已满足,而且还有一些剩余的时候,才满足比较次要的需要。

”11事实就是如此,所以维塞尔有充足的理由认为:“所有‘财物的用处’——财物所提供的全部效用——归根到底是对需要的满足,而财物价值来自它的用处的见解可以确切地表述为:价值是以财物所提供的对需要的满足为根据。

”12也正因为此,所以可以得出一个结论:“需要的价值的大小视需要的种类而定,而在同一类中,它又视以获得的满足的程度而定。

”13假设我们有3个都处在第Ⅰ级中的物品,很显然处在第一位次上的物品对我们的满足程度最大,其价值就相当于10,处在第二和第三位次上的价值就相当于9和8。

用维塞尔的话表示就是:“两件完全相同的财物之一在价值上等于那一类财物的效用尺度上的第二度价值。

按同样条件,三件财物之一便具有第三度的价值;四件之一便具有第四度的价值;简单地说,在一批同类财物中,不拘那一件财物一般地具有最后一个效用或边际效用的价值。

”14 假设这3个物品的价值分别是10、9、8,那么它们的总价值该怎么计算呢,是否是简单的累加之和(即等于27)?维塞尔并没有给出详细的证明,而是直接认为:“不仅两件财物之一具有第二度效用的价值,而且两件中每一件都具有这一价值,随便挑选那一件都是这样。

”15依此计算的结果就是24,平均就是8。

这可以概括为:“一句话,一批同类财物的供给的价值等于其边际效用乘其件数之积。

”16庞巴维克也表示了与此相同的观点:“一件物品的价值,是由现有的同样的一些物品所能满足的一切需要中、最不迫切的那一具体需要(或部分需要)的重要性来衡量的。

因此,决定物品价值的不是它的最大效用,也不是它的平均效用,而是它的最小效用,即这件物品或类似它的一件物品在具体经济情况下合理使用时可能产生的最小效用。

为了避免重复这种详尽的说法——虽然这些说明必须详尽一些才能正确——我们将仿照维塞尔把这种最小效用——处于经济上所容许的边际的这一效用——叫做这物品的边际效用。

因此,决定价值量的规律,可用下面的公式来表达:一件物品的价值是由它的边际效用量来决定的。

”17依照这种计算方法,假设物品都属于第Ⅰ级,那么从1到10的不同数量物品的整批价值就应该分别如下:18物品数量:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10效用:10 9 8 7 6 5 4 3 2 1整批价值:10 18 24 28 30 30 28 24 18 10很明显,随着物品数量的增加整批物品的总价值也将增加;但当进一步增加时,其总价值反倒趋向减小了。

这是有背逻辑一致性的常理的,也是不符合实际情况的。

如果价值与效用成正比的话,那么是否意味着随着物品数量的不断增加可以反推出其总效用也必将减少——甚至为0。

例如:可以认为水的数量是相当多的,其边际效用和价值都趋向0,但其效用和总效用以及总价值都异常之高。

维塞尔注意到了这一问题,并通过引进一些别的概念试图解释这一问题。

但这很勉强,始终也没法说明“总享受”(累加效用)到底与价值是什么关系并该怎么衡量。

其实这又牵涉到价值悖论的问题,边际效用论者也没有把效用的实际意义完整地表达出来。

用边际效用的分析方法只能解释处在最“边际”位次上的物品的效用和价值必然如此,但不能由此说明前面位次上的物品也具有这种一致的结果。

造成这种局面的原因很简单,边际效用论者从一开始就没有把效用用某种独立的可信的数值量化过,只是根据数量增加后的物品其增加部分的效用随着数量的不断增加将逐渐减小的事实(效用递减规律)把这种变化用分级的形式表达了出来,在这种情况下只能证明边际物品即增加部分的物品的价值或许如此。

正因为这种规定没有牵涉到有关总效用和总价值的问题,所以在用个别的结论反推到整体上时必然要出现纰漏。

当然,后来在主流的经济学教科书中都用累计的方法计算整批物品的总效用,而在计算总价值时仍然用“边际效用乘其件数之积”的方法。

19这么做只解决了总效用的问题,但还是没法说明为什么有时数量多反倒没有数量少的总价值高。

例如,根据维塞尔的计算,既然1个物品的总价值与10个物品的价值是相等的,2个与8个的关系也是如此,那么我们可否用1个去换10个或者用2个去换8个呢?很显然拥有10个和8个的人绝不愿这么交换,这反映出他们的总价值肯定不等;或者反过来说,因累计效用不等其总价值也未必相等。

针对不同的物品,用边际效用的方法计算出的价值就更不合理了。

例如,不论是按照门格尔给出的分级表还是按照庞巴维克给出的分级表,假设第Ⅹ类的物品是钻石,当只有一单位时其价值就只有1,这并没有把钻石的价值总是很高的事实体现出来。

边际效用理论正是在计算价值方面存在着问题,所以常被指责为其方法实在是太主观了。

这正像维塞尔不得不承认的那样:“没有人能够把他自己的对于货币以及对于财物的货币价值所作的个人估价同他自己分离开来,而应用到别人身上。

没有人能够说服一个商人答应自己以一半的价格来购买一种商品,仅仅向他证明,自己付这一半的价格比有些人付双倍价格还要难。

也没有人一个商人能够按双倍的市场价格出售一件商品,仅仅因为他能够证明:为了使他能够满足他的最迫切的需要,双倍的进款是他所必需的。