第二章环境与资源保护法概述-文档资料

- 格式:ppt

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:23

环境与资源保护法学概述(X47页)第一章导论第一节环境与环境问题一、环境、自然环境和生态系统的概念:(一)环境:包含自然因素、社会和经济等因素1、环境科学中的环境,指人群周围的境况及其中直接、间接影响人类生活和发展的各种自然因素和社会因素的总体。

既包含自然因素,又包括社会和经济因素。

2、立法上一般将环境的范畴确定在以人类为中心的环境利用行为范围之内,1972年联合国《人类环境宣言》使用了“人类环境”的概念。

3、目前各国环境立法给环境下定义的方法包括三类:①概括式,例1991年保加利亚《环境保护法》、1987年葡萄牙《环境基本法》;②列举式,例1969年美国《国家环境政策法》、1993年日本《环境基本法》③概括加列举式,例中国1989年《环境保护法》的环境定义:【简答】我国环境保护法给环境下的定义及其理解:环境是:影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

该定义包含3方面含义:①环境的范畴限定在对人类生存与发展有影响的自然因素范围内,不包括社会、经济等因素;②自然因素包括各种天然的环境要素与自然资源,也包括经过人工改造的环境;③历史遗迹与自然状态也属于环境范畴。

(二)自然资源:大多已包括在环境概念中1、1987年《中国自然保护纲要》的定义:在一定的技术经济条件下,自然界中对人类有用的一切物质和能量都称为自然资源,包括土地、森林、草原和荒漠、物种、陆地水资源、河流、湖泊和水库、沼泽和海涂、海洋矿产资源、大气及区域性的自然环境与资源等。

例:自然资源是在一定经济和技术条件下,自然界中可以被人类利用的:物质和能量。

2、我国宪法和物权法对自然资源的规定:宪法9条,国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动植物。

禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或破坏自然资源。

宪法还对自然资源的权属做了规定,物权法做了细化。

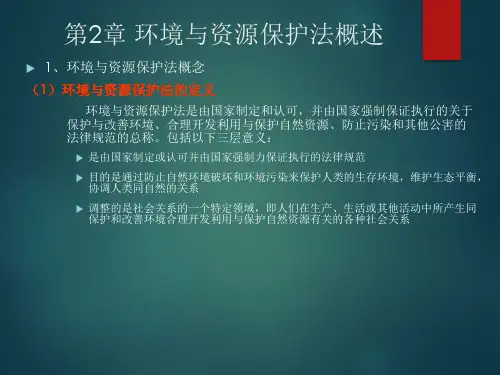

第二章环境与资源保护法的基本理论第一节环境与资源保护法的概念简:环境与资源保护法是指以保护和改善环境、预防和治理人为环境侵害为目的,调整人类环境与资源利用关系(也称环境利用关系)的法律规范的总称。

环境与资源保护法的内涵:1环境与资源保护法的调整对象是人类在从事环境利用行为中形成的环境利用关系;2环境与资源保护法的目的是保护和改善人类赖以生存的环境与资源,预防和治理人为环境破坏;3环境与资源保护法的范畴既包含直接确立合理开发利用和保护环境与资源行为准则的法律规范,也包括其他部门法中有关环境与资源保护的法律规范;环境与资源保护法所要控制的是可事前预见的人为原因导致的环境污染或生态破坏。

简:环境与资源保护法的特征:我国环境与资源保护法的特征可以归纳为社会性、政策性、科学技术性与综合性四个方面(选)。

1社会性:环境与资源保护法的社会性(也称公益性)是环境与资源保护法区别于其他法律部门的最主要特征。

社会性特征是由两个因素决定的:一是环境要素具有公共产品属性。

二是破坏与维护环境的受害或者获益群体具有广泛性。

环境与资源保护法的社会性特征并不能成为否认其阶级性和民族性的理由。

2政策性:三个方面:一政策的法律化与法律的政策化。

政策的法律化是指环境与资源保护法往往是政策先行的结果,当环境政策长期实行变成稳定的制度时,再经过国家的立法程序上升为法律。

法律的政策化是指环境与资源保护法的内容有明显的政策性色彩,其实施通常主要通过政府制定政策加以落实。

二环境与资源保护法需要根据环境质量的变化频繁修改。

三环境与资源保护法的执行受国家宏观经济形势和经济政策的影响。

3科学技术性:三个方面:一环境与资源保护法的制定必须遵循生态平衡等自然规律;二环境与资源保护法的内容以环境科学、生态科学为基础;三环境与资源保护法的实施必须依靠环境标准、环境监测等科技手段;环境质量标准是判断环境质量好坏的标准,污染物排放标准是判断排污者是否行政违法的标准,环境监测被称为环境保护的耳目。