胡希恕《金匮要略》讲座---痉湿暍病脉证第二(痉篇)

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:13

《金匮要略》小结:痉(《金匮要略》痉湿暍病脉证第二)

小结之一:第1条讲的是有三层意思。

第一,刚痉与柔痉的概念。

本条没有讲‘痉’的概念,但我们知道,痉者,抽搐痉挛也。

有汗的是柔痉,无汗的是刚痉。

第二,皮肤肌肉筋骨均属表。

第三,痉属表病,但又超越了《伤寒论》所说的太阳表病。

这个痉,虽是表病,虽有汗或无汗,但不一定恶寒。

小结之二:第2条主要讲的是津液损耗而导致痉病的产生。

小结之三:第3条讲的是痉病的一些表现,最主要的是表现是拘急。

小结之四:第4条讲的是津液的虚实增减所表现出来的脉象。

津液少的,脉象就小。

津液多的,其脉象就饱满。

小结之五:第5条讲的是痉病的脉象。

痉病产生的根本原因是体内有热,伤耗津液,致使津液不能濡养筋骨。

津液少,故脉象不饱和,而出出弦脉。

小结之六:第6条讲的是痉病而有疮疡的,不能用发汗的办法。

因为疮疡亦属伤损津液。

小结之七:第7条讲的是用桂枝汤解肌,有栝蒌解热生津。

小结之八:第8条讲的是用桂枝汤平喘,用麻黄发汗,用葛根解肌。

小结之九:第9条讲的是热伤津液而出出阳明证,有大承气汤治。

小结之十:胡老说,痉病产生的原因,是因为有热。

他说‘无论刚痉、柔痉,无热不痉,热伤津液,组织枯燥而不洁濡,因而作痉’。

小结之十一:胡老认为痉病是可以用六经辨证的方法来治疗的。

他认为‘兼表者,无汗麻黄剂,有汗桂枝剂;兼里实者,可与大承气汤;兼半表里者,可与小柴胡加石膏汤’。

小结之十二:从胡老的话中可知,痉属于阳性病,属三阳病。

痉:第2条(《金匮要略》痉湿暍病脉证第二)一、痉第2条:“太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痉,为难治。

太阳病,发汗太多,因致痉。

夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

”读经笔记之一:我们在学习《伤寒论》的时候,就已经知道,太阳病的特点是脉浮,恶寒。

读经笔记之二:但这里却说‘太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痉’,既然是太阳病,为什么不说‘脉浮’而说‘脉沉而细’?弄清这个问题,对我们学习《伤寒论》和《金匮要略》有十分重要的意义。

读经笔记之三:病位分表中里,相对来说,脉象也就反应为浮、中、沉。

胡老说‘中医辨证论治,是在患病机体一般地规律反应的基础上,而适应整体地,讲求一般疾病的通治办法’。

胡老所下的这个定论,我认为是十分正确的。

读经笔记之四:胡老还指出,所谓表,不单单是指皮肤,还包括肌肉、骨骼。

所以皮肤、肌肉、骨骼的疾病都统称为表病。

如我们平时所见至的身疼痛、骨痛等都是属于表病的范畴;而肚子痛、胃痛等,则属于里病的范畴。

用排除法,不属于表病,又不属于里病的,则属半表里。

读经笔记之五:按胡老所说,人体机能与疾病战斗于何处,症状就反映在何处。

这句话是十分正确的。

我们抛开脉象来说,如感冒,这是表病,反应为头项强痛,肌肉骨骼痛等。

里病,反应为肚子痛、下利等;表半表里,反应为胸闷、心闷等半表里的部位。

这些病症的反应,往往都在病位上反应。

读经笔记之六:但脉象就不同了。

一般来说,表病的脉象为浮脉,里病的脉象为沉脉,半表里的病的脉象为不浮不沉。

但有时明明是表病,却反应为浮脉,这是为什么?读经笔记之七:什么是脉?脉,表示身体里的一种支脉,本义指血管,中医里表示人体气血运行的管道,习惯上常血脉并称,但脉有时仅指脉搏或脉象。

读经笔记之八:脉与心的关系最为密切。

心与脉直接相连,血液所以能在脉中运行周身,全依赖心气的推动,《素问·平人气象论》载:“心藏血脉之气也” 。

脉能约束和促进气血循一定轨道和一定方向运行,运载气血,输送饮食物的精华以营养全身。

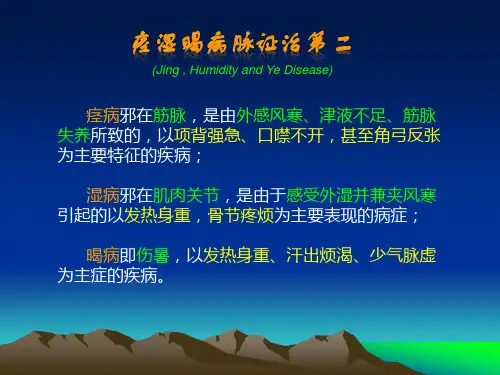

痉湿暍病脉证第二之湿病总论本篇是论述痉、湿、暍三病的辨证论治。

篇中共有条文二十七条,载方十一首。

其中第一条至第十条为痉病的总论,说明了痉病的病因、病理、脉证、分类以及治疗原则和转归。

第十一、十二、十三条则为痉病的各论,对痉病的辨证论治进行了阐述。

第十四条至第十九条乃是湿病的总论,说明了湿病的病因、病理与症状,以及治疗原则和转归;第二十至二十四条则为湿病的各论,对湿病的辨证论治进行了阐述。

第二十五、二十六、二十七条阐述暍病的脉证、治疗法则和方证。

由于痉、湿、暍三病,均为感受风寒暑湿之邪而与太阳表证有关,故合为一篇加以论述。

痉病是以项背强急,口噤不开,甚至角弓反张为主证的病证;湿病是以关节不利,身体肿痛为主证的病证;暍,又名伤暑,而以发热恶寒,口渴身疼为主证的病证。

条文:14、15、16、17、18、1914.太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细一作缓者,此名湿痹《玉函》云:中湿。

湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。

15.湿家之为病,一身尽疼一云:疼烦,发热,身色如熏黄也。

16.湿家,其人但头汗出,背强,欲得被复向火,若下之早则哕。

或胸满,小便不利一云利,舌上如胎者,以丹田有热,胸上有寒,渴欲得饮而不能饮,则口燥烦也。

17.湿家,下之,额上汗出,微喘,小便利一云不利者死;若下利不止者亦死。

18.风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云:此可发汗。

汗之病不愈者,何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也。

若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。

19.湿家病,身疼发热,面黄而喘,头痛鼻塞而烦,其脉大,自能饮食,腹中和无病,病在头中寒湿,故鼻塞,内药鼻中则愈《脉经》云:病人喘。

而无“湿家病”以下至“而喘”十三字。

------摘自《刘渡舟金匮要略诠解》14、太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细(一作缓)者,此名湿痹(《玉函》云中湿)。

湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。

第二篇痉湿暍病脉证并治今天有同学问,金匮所说的内容、病理好像跟内经是有相同的。

这个确实,张仲景这里是先大范围地把三类造成身体不适的病,学生问“是先救里还是救表”,张仲景也是很有耐心地告诉学生要分清楚情况,如果慢性病的话,已经几年下来了,一下子也不危急,就还是要先救急的病,如果中阳虚也要先救里,要不然表证就会入里了,也会影响身体的。

第一条告诉我们,中医望诊治未病也是要分五脏,同学们以后也要在《脏腑论》方面下下功夫。

张仲景是把“金木水火土”放在五脏论里配合来用的,等于是现在“八纲”,是一个作用和方法,五脏是一个基本思路、方法,就好比我说的,在诊断学里面,望诊方面也要留意,中基里说的头发为血之余,眼睛是肝的开窍,耳是肾的开窍所主,舌头是心的开窍,这些五脏论的基本东西,同学们要下一下功夫,功夫到了,一看病人就知道是身体里面哪个部位会在表现出现什么症状。

中医就是从表面的症状能够判断病人身体里面病的变化、体质情况,不同于医院的用B超、CT、X光来拍。

同学们放下心态想一下,现在的CT出来的图像也是漫画一样的,还是需要很专业地看过许多的片子才能分辨出是哪些地方出问题了,也是需要专业的经验、基础的,需要有一定的工作经验才能看得清楚的。

中医也是一样,从“望闻问切”,如果了解诊断学了,能够从表面看到病人身体里面病的情况。

【原文1】太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

原文1,听过《伤寒论》的就知道,太阳病指的是风寒风热感冒一类。

发热没汗说明病人阴已经是不足了,是阴缺乏的一种表现。

恶寒怕冷是表虚、阳虚的表现,所以说这个是“刚痉”。

看释义,痉是强直的意思,项背强急、手足拘紧那一类的。

有新同学可能比较模糊,听过伤寒的同学就知道,表阳虚、发热无汗也是阴不足的情况,就会出现抽筋、痉挛、手脚拘急的现象,这些都是阴不足的情况,这样就明白了,刚痉就是阴不足、肌肉绷紧的症状。

这样就容易理解了。

【原文2】太阳病,发热汗出,而不恶寒者,名曰柔痉。

痉湿喝病脉证第二(1、2)

《金匮要略》

痉湿喝病脉证第二

――痉病

三、痉病分类

[代表原文]

太陽病,發热無汗,反惡寒者,名曰剛痙。

(1)

太陽病,發热汗出,而不惡寒,名曰柔痙。

(2)

[白话语释]

提要:此两条论述痉病有刚痉、柔痉的区别。

语译

病人出现发热恶寒等太阳表实症状,又见项背强急不舒,口噤不开,甚至角弓反张者,称为刚痉。

(1)

病人出现发热汗出,但不恶寒等太阳表虚症状,又见项背强急不舒,口噤不开,甚至角弓反张者,称为柔痉。

(2)

阐释

第一条指出刚痉的证候。

太阳主人身之表,外邪侵袭人体,太阳首当其冲,外邪致痉,必不离太阳之表。

风寒外袭,正气抗之,正邪相争,故发热;寒邪外束,卫阳不通于表,腠理闭郁,故恶寒而无汗。

风寒邪气干忤太阳筋脉,影响津液的输布,加之存在津伤不足的内因,遂致筋脉失养而挛急,所以项背强急、口噤不开,甚至可能角弓反张,形成痉病。

本证是痉病主症兼见太阳表实,故称刚痉。

第二条指出柔痉的证候。

外邪致痉,必始于太阳,故有太阳病见症。

风邪袭表,正气与之抗争则发热;风邪伤卫,卫外失固,腠理疏松,所以汗出而恶寒不甚。

外邪阻于太阳筋脉,妨碍津液的输布,兼素体津伤不足,致筋脉失养而挛急,故项背强急、口噤不开,甚至角弓反张。

本证是痉病主症兼太阳表虚,故称柔痉。

庚子年三月十二

清明。

《金匮要略》之痉湿暍病脉证第二(论一首脉证十二条方十一首)此篇主要论述痉、湿、暍三种疾病的病症和脉象。

三者都是因感受外邪而致,都与太阳表证有关,因而合为一篇进行论述。

【原文】太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痓一作痉,余同。

【译文】太阳病,出现发热、无汗的症状,反而怕冷的,称为刚痉。

【原文】太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痓。

【译文】太阳病,出现发热、出汗的症状,反而不怕冷的,属于柔痉。

【原文】太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痓,为难治。

【译文】太阳病,发热,脉象沉细的,属于因正气不足而致的痉病,比较难以医治。

【原文】太阳病,发汗太多,因致痓。

【译文】太阳病,如果发汗过多,可能会导致痉病。

【原文】夫风病下之则痓,复发汗必拘急。

【译文】风邪为患,误用攻下法,则会损伤津液导致痉病;如果再使用发汗的方法,则会让患者的筋脉出现拘挛症状。

疮家虽身疼痛,不可发汗,汗出则痓。

【译文】平素患有疮肿的病人,即便身体疼痛,也不要用发汗的方法来治疗,误用发汗法则会伤其津液,导致痉病发生。

【原文】病者,身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痓病也。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

发其汗已,其脉如蛇一云:其脉浛浛。

【译文】病人身上发热、两脚发冷,头颈部位强直转动不灵活,怕冷,时常头部发热,脸颊和两眼发红,只有头部不由自主地摇动,忽然紧咬牙关不能张口,腰背强直,背部角弓反张,这就是痉病。

如果用汗法发汗,外寒与汗湿相合入侵体内,会使体表更加虚弱,肌体更怕寒冷。

误用汗法之后,脉象不直而曲,如同蛇行一般。

【原文】暴腹胀大者,为欲解,脉如故;反伏弦者痓。

【译文】患上痉病的人,突然出现腹部胀大,这是疾病将要被治愈的征象,脉象并没有什么变化,但如果脉象沉伏,则为痉病。

【原文】夫痓脉,按之紧如弦,直上下行一作:筑筑而弦。

《脉经》云:痉家其脉伏坚,直上下。

【译文】痉病的脉象,切脉时如弦一样紧,当上下移行诊断。

【胡希恕《伤寒杂病论精要版》第十二章痉湿暍病脉证】第十二章痉湿暍病脉证第二论一首脉证十二条方十一首一、痉1.太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痉。

讲解:痉,抽搐痉挛也。

痉病多不恶寒,仅刚痉恶寒,故云“反恶寒”,实为太阳伤寒证。

太阳表证,一为伤寒无汗,一为中风有汗,痉以中风证出现者,名曰“柔痉”。

2.太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痉,为难治。

太阳病,发汗太多,因致痉。

夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

讲解:“为难治”三字为衍文,当去。

本段主要论述柔痉。

柔痉为病,热盛津液虚,肌肉痉挛,约束脉道而脉沉不出。

太阳病不一定就是痉病,若发汗太多,表未解,热未退而津液已伤,组织枯燥,肌肉痉挛,方为痉病;“风病”即太阳中风,应以桂枝汤解肌,而反下之,病必不愈,徒亡津液,津伤而致痉;若下之后,再以麻黄类复发其汗,津液更伤而致拘急成痉;平素身有恶疮,津液随脓血而亡失,本已不足,虽有身疼痛的表证存在,但仍不能发汗,发汗重亡津液,亦作痉。

总而言之,痉病的发生基础是津液亡失到一定程度。

3.病者,身热足寒、颈项强急、恶寒、时头热、面赤、目赤、独头动摇、卒口噤、背反张者,痉病也。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

讲解:本段言刚痉。

身热、恶寒、颈项强急,为葛根汤证,气夹津液而上冲,下部津少而足寒,上冲头脑则头热、面赤、目赤,颈项强急,颈项活动不利,难于转动,则独头动摇。

甚者牙关紧急,口难开,背弓反张。

“若发其汗,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚”一句,《伤寒论》及《玉函经》中俱未载,为衍文。

4.发其汗已,其脉如蛇(一云其脉浛)。

暴腹胀大者,为欲解,脉如故,反伏弦者,痉。

讲解:刚痉以葛根汤发其汗,发汗之后,其脉紧弦当变为缓曲前行如蛇形状。

表邪已解,冲气已去,津液当下,下则暴腹胀大,为欲解也。

如果脉直上下行,紧弦如故,而又沉伏不出者,主于由表入里,其痉更重。

痉、湿、暍病脉证治第二一、概述(一)痉病主症:项背强急,口噤不开,甚则脚弓反张等病因:津液不足外感风寒病位:病在筋脉(二)湿病主症:骨节疼痛、发热、身重病因:感受外湿(挟风寒)病位:肌肉、关节(三)暍病主症:发热、自汗、烦渴、溺赤、少气、脉虚病因:感受暑邪(多挟湿)病位:太阳之表二、痉病(一)痉病的分类与脉症太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

(1)太阳病,发热汗出,而不恶寒,名柔痉。

(2)病者身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

发其汗已,其脉如蛇。

(7)夫痉脉,按之紧如弦,直上下行。

(9)痉病的分类刚痉:发热无汗,反恶寒者柔痉:发热汗出,而不恶寒痉病的脉症身热、恶寒:风寒外来,卫表被郁时头热,面赤目赤:邪郁化热,阳热上蒸头动摇、颈项强急、口噤、背反张:邪阻经络,热伤津液,筋脉失养足寒:经脉不畅,阳气不得下行按之紧如弦,直上下行——脉弦而紧,从寸到尺皆见(二)痉病的证治柔痉太阳病,其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝楼桂枝汤主之。

(11)刚痉太阳病,无汗而小便反少,气上冲胸,口噤不得语,欲作刚痉,葛根汤主之。

(12)阳明痉病痉为病、胸满、口噤、卧不着席、脚挛急,必齘齿,可与大承气汤。

(13)表证表虚者——柔痉多为风邪偏盛,以汗出恶风为特点——栝楼桂枝汤表实者——刚痉为寒邪偏盛,以无汗恶寒为特征——葛根汤里证阳明热盛成痉其特征除痉的症状外,伴有高热、烦渴、腹胀、便秘等里热炽盛表现——大承气汤(三)治疗痉病的注意事项(1)无论汗下,总要照顾津液。

太阳病,发汗太多,因致痉。

(4)夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

(5)疮家虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

(6)(2)熟悉痉病发生的内、外因,及早预防。

对于有津伤现象或病史者,当其外感风寒出现太阳表证尚未发痉之前,宜及早解表生津,防止发痉。

三、湿病(一)湿病的治法风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云此可发汗,汗之病不愈者,何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也,若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。

痉湿喝病脉证第二(7)《金匮要略》痉湿喝病脉证第二――痉病二、主要脉证[代表原文]病者身熱足寒,頸項強急,恶寒,時頭熱,面赤目赤,獨頭動搖,卒口噤,背反張者,痙病也。

若發其汗者,寒濕相得,其表益虛,即恶寒甚;發其汗已,其脈如蛇。

一云其脈浛。

(7)[白话语释]提要:本条论述痉病的主要脉证。

语译病人身热,足冷,颈项强直,转动不灵活,恶寒,时觉头部发热,面红目赤,唯头部常不自主地摇动,突然牙关紧闭,不能说话,腰背强直反张,属于痉病。

如果误用汗法,则汗出之湿与外来寒邪相互搏结,留滞于肌表。

汗后卫表更虚,所以恶寒加重。

发汗以后,其脉亦会发生变化,呈现沉伏不利,屈曲如蛇的脉象。

阐释本条论述外感表邪未解而里渐化热动风的痉病证候以及误汗后的脉症。

原文可分为两部分理解。

第一部分从“病者身热足寒”至“背反张者,痉病也”;第二部分从“若发其汗者”至“其脉如蛇”。

第一部分主要论述外感风寒之邪入里化热致痉的证候。

由于风寒外袭,侵犯太阳之表,卫气与邪相争,所以身热、恶寒,表邪未解迅速化热入阳明,邪热熏蒸于上,则时头热,面赤目红;阳气闭郁不能下达,故足寒。

热盛动风,见独头动摇;热盛灼津,筋脉失养,拘急不舒,故见颈项强急,卒口噤、背反张。

第二部分是属误汗后的脉症,上述证候属于表邪入里化热,伤津动风之象,理当采取清热生津,兼解表邪,表里同治。

如果此时误用辛温发汗法治疗,不仅表邪不去,反致汗出表虚,汗液之湿与外寒之邪相互搏结,导致恶寒加重。

由于汗出之后,正气虚而邪未去,所以脉来屈曲如蛇行,沉伏不利。

结合《五脏风寒积聚病脉证并治》篇第3条“肝死脏,浮之弱,按之如索不来,或曲如蛇行者,死”,更说明是发汗不当而使病情加重的现象。

【临床应用】颈项强急与西医学的“脑膜刺激征”相类似。

牙关紧急,口噤不开,角弓反张,都是中枢神经系统受到损害的临床表现。

痉病包括西医多种疾病,如流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、各种不同病因引起的脑膜炎和高热惊厥,以及脑血管意外、脑肿瘤、脑寄生虫病等引起的抽搐等。

胡希恕《金匮要略》讲座---痉湿暍病脉证第二(痉篇)2015-04-13仲景伤寒论痉湿暍病脉证第二现在从痉湿暍病脉症第二从这地方开始,这个金匮要略可以研究,他都是各种的病做题目。

这一章讲的是三种病痉、湿、暍,这三种病的脉和证并治,应该有个并治两字,并治两字落下去了。

太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

这个痉病,一般说是不恶寒的,唯独刚痉则不然,「反恶寒」,由这个「反」字可以看出来,其实这是太阳伤寒嘛,伤寒是发热无汗而恶寒。

这一段的意思就是说痉,痉是什么东西呢?就是抽,平时说是抽风,小孩子五天风,七天风,怎么说与风有关系,其实不然的,现代说是破伤风,它是由感染破伤风杆菌而引起的抽。

小孩子剪脐带,以前剪脐带不卫生,感染破伤风菌就要抽,现代小孩子遇到抽风就少啦,在医院就消毒干净了。

所以说古人说这风是有问题啰,研究中医的原委相当广,相当广泛须要整理。

这里头的风字,假如是风,现代的产妇不象以前,以前简直是把屋里捂真是风湿不透,该抽风还是抽风,现代在医院里头蛮不在乎,它不抽风所以不是风是肯定的,不但如此,还经过科学证明了。

但站在中医的立场想一想,既不是风,那治病不是袪风啰,是治什么呢?古人认为是袪风,既不是袪风,这袪风的药也就成问题了,所以说研究中医需要务实来看待它,这问题太多了,我本来打算,将平时经常用的药,另写一些,现在怕是来不及了,时间根本不够用,你们谁有时间可以写一点。

这一章很容易就看的出来,意思就是这种抽的这种病,如果以太阳病伤寒这个病型出现的话,就叫做刚痉。

刚才讲这个中风是有问题,但是刚痉这个形象一点不错,古人对证的形象的掌握,这也是个规律,治疗一点不错,所以中医尽管说它是风也好是寒也好,是辨证不是辨病,治疗既不是袪风也不是治破伤风菌,所以中医妙的地方,不在我们这种理论上怎么来说它,而在治疗的方法方式上。

就说《伤寒论》里方法讲的非常清楚,这个书就不清楚了,你看这一句话就知道,「太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉」,如果没有一个痉的这个问题在里头搁着,那这就是太阳伤寒啊,怎么是刚痉呢?它讲的是痉,其实是痉抽,如果痉病一抽,要是以太阳伤寒出现者,就叫刚痉,它是这个意思。

胡希恕《金匮要略》讲座---痉湿暍病脉证第二(痉篇)2015-04-13仲景伤寒论痉湿暍病脉证第二现在从痉湿暍病脉症第二从这地方开始,这个金匮要略可以研究,他都是各种的病做题目。

这一章讲的是三种病痉、湿、暍,这三种病的脉和证并治,应该有个并治两字,并治两字落下去了。

太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

这个痉病,一般说是不恶寒的,唯独刚痉则不然,「反恶寒」,由这个「反」字可以看出来,其实这是太阳伤寒嘛,伤寒是发热无汗而恶寒。

这一段的意思就是说痉,痉是什么东西呢?就是抽,平时说是抽风,小孩子五天风,七天风,怎么说与风有关系,其实不然的,现代说是破伤风,它是由感染破伤风杆菌而引起的抽。

小孩子剪脐带,以前剪脐带不卫生,感染破伤风菌就要抽,现代小孩子遇到抽风就少啦,在医院就消毒干净了。

所以说古人说这风是有问题啰,研究中医的原委相当广,相当广泛须要整理。

这里头的风字,假如是风,现代的产妇不象以前,以前简直是把屋里捂真是风湿不透,该抽风还是抽风,现代在医院里头蛮不在乎,它不抽风所以不是风是肯定的,不但如此,还经过科学证明了。

但站在中医的立场想一想,既不是风,那治病不是袪风啰,是治什么呢?古人认为是袪风,既不是袪风,这袪风的药也就成问题了,所以说研究中医需要务实来看待它,这问题太多了,我本来打算,将平时经常用的药,另写一些,现在怕是来不及了,时间根本不够用,你们谁有时间可以写一点。

这一章很容易就看的出来,意思就是这种抽的这种病,如果以太阳病伤寒这个病型出现的话,就叫做刚痉。

刚才讲这个中风是有问题,但是刚痉这个形象一点不错,古人对证的形象的掌握,这也是个规律,治疗一点不错,所以中医尽管说它是风也好是寒也好,是辨证不是辨病,治疗既不是袪风也不是治破伤风菌,所以中医妙的地方,不在我们这种理论上怎么来说它,而在治疗的方法方式上。

就说《伤寒论》里方法讲的非常清楚,这个书就不清楚了,你看这一句话就知道,「太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉」,如果没有一个痉的这个问题在里头搁着,那这就是太阳伤寒啊,怎么是刚痉呢?它讲的是痉,其实是痉抽,如果痉病一抽,要是以太阳伤寒出现者,就叫刚痉,它是这个意思。

不是发热、无汗、恶寒在伤寒论叫做伤寒,来这里就叫做刚痉,那是胡闹。

伤寒只是发热、无汗、而恶寒。

那痉呢?形象一样但多一个抽,痉就是痉挛,就是抽,这是文里一说就可以明白了,意思是这个意思。

这是第一段。

太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痉。

太阳病拥有两个类型,一个是无汗的,那就是太阳伤寒那个类型;一个是同时出汗的,那就是太阳中风。

太阳中风唯独痉病时候,它不恶风了,痉病是热,热而汗出,咱们讲的温病,阳明篇都有的,所以它与太阳中风微有不同,但也必须痉,不痉而发热汗出、不恶寒是温病,也不能说它就是痉,我们讲的痉是一个前题。

如果痉以中风这一个病型出现者,那这种痉叫作柔痉。

意思是这个意思,这个书非常简略。

太阳病,发热脉沉而细者,名曰痉,为难治。

为难治,这三个字是没有的,是衍文,你们看看伤寒论中的痉湿暍就没有这三字。

其实这一段全是针对柔痉说的,柔痉之证,太阳病发热汗出而不恶寒,这种就是柔痉,它的脉是怎样呢?底下就是讲的这个脉,他说如上述的太阳病,就是太阳病发热汗出而不恶寒,而脉沉细者,柔痉这个脉是沉细。

在表啊,怎么脉沉细呢?柔痉是由于津液虚,热盛津液虚,这个痉就是肌肉痉挛,这个脉出不来,受这个肌肉痉挛影响,若外面实还能有,外面不实,本来太阳中风脉就缓弱,而这个脉沉,又由于津液虚脉更细,这是柔痉的脉。

底下这节解释柔痉的所以然,有这节的关系,主要是津液虚,紧接这一段也是诠释,针对柔痉说的。

太阳病,发汗太多,因致痉。

这很明白了,太阳病不一定就会痉挛。

发汗太多,如果表再不解,热不去,而津液虚枯燥,它就要致痉,这个痉就是肌肉痉挛,肌肉痉挛就是肌不和而发生痉挛,它就要抽。

肌肉痉挛在柔痉讲,柔痉这个肌肉痉挛啊,由于津液虚,组织肌肉枯燥,肌肉失和而发生痉,他是这种关系,它是由于组织枯燥发生的,再有热毒,它就要抽。

发汗太多,因致痉,也就是说明津液丧失,如果由表症发汗,它就要发生柔痉。

夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

接着说,风病指太阳中风。

太阳中风应该用桂枝汤以解肌,而反下之。

那如果这个下之,病不愈是徒亡其津液。

在伤寒论有发汗,若吐,若下,亡血,亡津液,是这种的治疗不当都会亡血、亡津液。

本来是风病,它误治了,不但是太阳中风不好,更由于丧失津液,它也要痉,这也是说柔痉。

太阳中风,下之后,表不解,还是要用桂枝汤,你还用麻黄汤发其汗,那必须痉,不但是痉而更使之拘急。

拘急也是抽的意思。

疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

那么此外,平时生有恶疮,由于脓血的亡失,津液本来就不足,组织就枯燥,虽然有身疼痛的表证在,也不能发汗,发汗重亡失津液,那一定也要做痉。

这几段全是根据柔痉底而下来解释的,柔痉发作的原因很多了,一言以蔽之,就是津液丧失到一个相当的程度,如果再有热,就要发痉,这个说的是柔痉。

病者,身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤,目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。

第七段,到这是一段。

这个患者身热恶寒,项背强急,一看就知道是葛根汤证,就是太阳病的葛根汤证。

发热恶寒,颈项强急,这也是太阳表证,这里讲的是刚痉,刚痉是以葛根汤证出现的。

主要是表不解,气上冲。

气上冲,人身上中的津液即体液、水份,它也就伴气上冲往上来,那下面就虚,所以津液不到足下,足就寒。

上冲,津液往上来,上部特别充实,颈项也强急,这个葛根汤的项背强,就是这个津液充斥于上体部,那么既是强急,也是发痉挛,也是肌不和,咱们说葛根解肌嘛。

葛根的肌不和跟柔痉肌不和是两种,柔痉那种肌不和是由于组织枯燥,而有热;而前者这个热是有的,由于水气太多,湿热这么两种东西,也能使得肌肉不和,而发生痉挛,这刚痉是这么一种情况。

所以说这个津液冲上,头热、面赤、目赤,往上冲嘛,热也往上冲,津液也是这样。

项背强急,脖子运转就不自如了,只能脑袋动,独头动摇。

如果项背强急到一个相当程度,它就要发生背弓反张,就变成了痉病了,骤然间口噤,口噤就是不能说话,牙关紧急,张不开嘴来,这么一个口噤。

背反张,后背反张,张指弓说的,弓本来是反张往后,两头往后反张,就是说往后抽,小孩抽就这样,大家都看到过,这就是痉病,就是说葛根汤证的刚痉的意思的一段话。

这后头参考刚痉的葛根汤证更清楚了。

这一段说太阳病,项背强急,无汗发热,恶寒是葛根汤证,一痉的时候,就要会口噤、头痛、背反张,就是痉病了;没有以前的,只是项背强急,咱们说头项强痛太阳病,指的是颈,向后头说的,如果强更进展的话,到相当程度,就牵连到背,那时候脑袋能动,项颈不能动,所以独头动摇,再达到一个相当程度,就要口噤、背反张了,痉就要发生了。

他这个是由太阳病发痉的过程写的,这一段说的是刚痉。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

这一段没有,在玉函经里就没有这一段,在伤寒论也没有,所以这是衍文不要。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

这个搁着,这是衍文,这书错误更多。

发其汗已,其脉如蛇,暴腹胀大者,为欲解,脉如故,反伏弦者,痉。

这是一段。

发其汗已,指是上面的痉,这个痉是刚痉,应该用葛根汤。

用葛根汤发汗之后,其脉如蛇,这个脉不是上下溜直了,刚痉这个脉紧如弦,咱们讲的伤寒论太阳病,伤寒脉是浮紧,这个痉脉不但紧,上下更直,这个紧与柔痉是两种,柔痉这个脉本来就是虚,所以咱们讲太阳病,太阳中风脉浮弱,阳浮而阴弱,脉往里头一摁啊,弱的很,他里头液体少,所以一痉反沉而细。

这个伤寒不是,伤寒这个血液里头有很大量的水份,所以充斥体内,他一点汗不出嘛,所以脉相当紧,浮而紧,这时候痉,这个脉在外头,不但紧而更直,上下而更直,这两病都抽的时候,两个脉是不一样的。

这脉指刚痉说的,如果发汗之后,这脉不那么样上下紧弦,而如蛇行,蛇走是弯曲的,如蛇形状的样子,说明这个痉也好了。

咱们刚才讲葛根汤证是气上冲,津液往上,达到相当程度,所以整个后背部肌肉都失和了,发痉挛。

那好了呢?气不冲了,表也解了,津液也下去了,所以暴腹胀大,这津液下来了,这是已解了,葛根汤证主要在项背这个地方啊。

如果脉还如故,还是紧而弦,反伏弦者,但脉变沉了,这个伏而沉,伏即是沉的厉害,推脉道才能摸得到,这个病由表入里,更深了,这个痉也是不好的,所以反伏弦者,是不好的样子。

这个病由表到里了,还是要痉。

这底下都是对照刚痉说的。

发汗,发其汗已,这一段是对刚痉说的。

夫痉脉,按之紧如弦,直上下行。

上面说,脉沉细者痉,指的是柔痉。

紧脉刚才讲了,血管里头充斥水分,就是体液,也就是血液在血管里头相当的多,肌肉再一紧,更使得上下紧张,所以上下紧如弦,直上下行。

这是刚痉的脉。

所以这以上论的是刚痉。

痉病有灸疮,难治。

这一段很不好解释,这也是在伤寒论讲的很明白,这是冲着柔痉说的,在伤寒论有这么一段,大家想一想就知道了,微数之脉,慎不可灸,就是指灸了虚热,人的脉,太阳中风,脉浮而弱,虽然有热,脉数,也必缓弱。

比太阳中风的脉还缓弱,就是微,如果虚有热,你更不能用灸,这种用灸,血更以火助邪嘛,那段书讲的非常好,火气虽微,内攻有力,焦骨伤筋,血难复也。

……以痉病的总论来看了。

底下就讲具体的证治了。

太阳病,其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝蒌桂枝汤主之。

这说的是柔痉,太阳病,其证备者,就是上面所说的发热汗出,发热汗出、太阳中风的证候,这个太阳病,其证备者,太阳病桂枝证,桂枝证就是发热汗出。

身体强,几几然,整个感到拘急之状,这个柔痉的抽啊很轻,几几然表示痉挛不厉害,身体有强直这种情况,就是这个样子。

但是太阳病的脉浮,那柔痉呢?前头讲是脉沉细,细也是不足,迟也是不足,痉的时候,脉弱更不能往外来,所以脉沉,或者微,或者细,这都说明柔痉的脉。

柔痉太阳中风桂枝汤证,这里还是用桂枝汤,但是由于痉是有热而津液枯燥,所以才加栝蒌根。

这栝蒌根是苦寒、解渴、润燥,就是组织过于枯燥,那么再有热就要抽。

所现的是桂枝汤证,所以还是用桂枝汤。

那么由于组织枯燥,他用一种苦寒、润燥,就咱们说的滋阴啊,就是润燥生津液,缓解组织枯燥,这个去了,当然就可以解除了。

这个治法在伤寒论中说了,这个书就是应用了。

在伤寒论中风证,只要是表证要有发热汗出,这种情况,这个类型,它是在桂枝汤基础上来应用。

要是无汗、脉紧、也发热,这种病型就是伤寒的病型,这就要在麻黄汤的基础上发汗,这也是原则。

那么各种不同的症候,还有一些不相同,虽然在麻黄汤、桂枝汤,他也是适宜来选择这个药物加减。

这个也是这样,整个情形是桂枝汤证,但痉不是,而脉弱得更厉害,所以他用栝蒌根,这就是桂枝汤加栝蒌根。

栝蒌桂枝汤方栝蒌根二两桂枝三两芍药三两甘草二两生姜三两大枣十二枚,上六味,以水九升,煮取三升,分温三服,取微汗。

汗不出,食顷,啜热粥发之。