汽油诱导期的影响

- 格式:docx

- 大小:14.53 KB

- 文档页数:2

汽油指标含量不达标对汽车的影响1.抗爆性指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标。

爆震是汽油在发动机中燃烧不正常引起的。

发动机燃料在汽缸燃烧时,发生剧烈震动,汽缸中出现敲击声和输出功率下降,排出黑烟的现象,这种现象称为爆震。

抗爆性表示发动机燃料可能产生的爆震程度。

如果不易产生爆震,则认为该燃料的抗爆性好。

抗爆性是发动机燃料的重要指标之一,汽油的抗爆性以辛烷值来。

辛烷值越高,表示燃料的抗爆性越好,燃料的抗爆性与其化学组成有关结论:使发动机功率下降;使油耗增加;使活塞、气缸垫、气门、火花塞、轴瓦等零件损坏,还会造成气缸的异常磨损。

2.铅含量汽油中的重金属元素铅具有高度的潜在致癌性。

大气中的铅含量很高,其中97%来自于汽车尾气的排放。

进入大气中的铅95%以上为直径小于0.5微米的肉眼看不见的微粒,分布广、危害大,人体中过量含铅不仅损害神经系统和肾,还能导致智商降低,影响生理机能和造血机能,尤其对少年和幼儿中枢神经损伤最大。

但是汽油中如果没有铅含量,发动机气门和气缸就得不到充分润滑,极易造成机件磨损。

铅是指炼油厂为提高汽油的抗爆性,出厂前在汽油中加入了一定量的四乙基铅抗爆剂,其是一种带水果香味、具有剧毒的无色油状液体,能通过呼吸道、食道以及无伤口的皮肤进入人体,而且很难排泄出来。

而当进入人体内的铅积累到一定量时,便会使人中毒甚至死亡,同时对汽车的传感器及安装的三效催化转换器均有损害。

结论:高度的潜在致癌性,对人体有害,能通过呼吸道、食道以及无伤口的皮肤进入人体,而且很难排泄出来,尤其对少年和幼儿中枢神经损伤最大。

对汽车传感器及安装的三效催化转换器均有损害。

3.馏程馏程是石油产品的主要理化指标之一,主要用来判定油品轻、重馏分组成的多少,控制产品质量和使用性能等。

在轻质燃料上具有重要意义,它是控制石油产品生产的主要指标,可用沸点范围来区别不同的燃料,是轻质油品重要的试验项目之一。

蒸发温度10%蒸发温度 10%蒸发温度反映了汽油的启动性能和形成气阻的倾向,该温度愈低,发动机越易启动,且启动时间短,但是轻组分太多,易产生气阻。

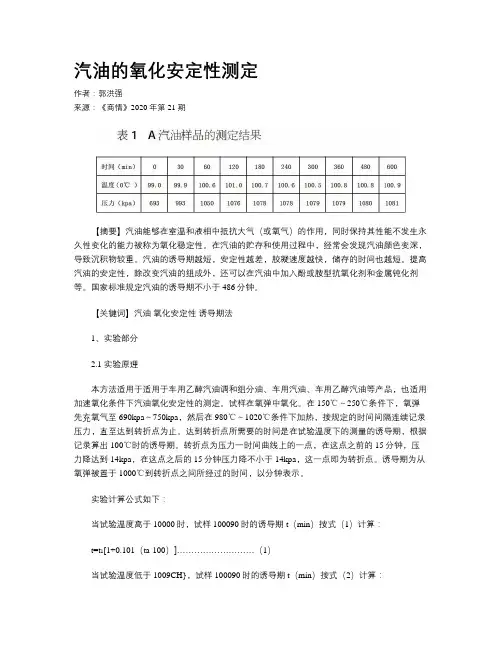

汽油的氧化安定性测定作者:郭洪强来源:《商情》2020年第21期【摘要】汽油能够在室温和液相中抵抗大气(或氧气)的作用,同时保持其性能不发生永久性变化的能力被称为氧化稳定性。

在汽油的贮存和使用过程中,经常会发现汽油颜色变深,导致沉积物较重。

汽油的诱导期越短,安定性越差,胶凝速度越快,储存的时间也越短。

提高汽油的安定性,除改变汽油的组成外,还可以在汽油中加入酚或胺型抗氧化剂和金属钝化剂等。

国家标准规定汽油的诱导期不小于486分钟。

【关键词】汽油氧化安定性诱导期法1、实验部分2.1 实验原理本方法适用于适用于车用乙醇汽油调和组分油、车用汽油、车用乙醇汽油等产品,也适用加速氧化条件下汽油氧化安定性的测定。

试样在氧弹中氧化。

在150℃~250℃条件下,氧弹先充氧气至690kpa~750kpa,然后在980℃~1020℃条件下加热,按规定的时间间隔连续记录压力,直至达到转折点为止。

达到转折点所需要的时间是在试验温度下的测量的诱导期,根据记录算出100℃时的诱导期。

转折点为压力一时间曲线上的一点,在这点之前的15分钟,压力降达到14kpa,在这点之后的15分钟压力降不小于14kpa,这一点即为转折点。

诱导期为从氧弹被置于1000℃到转折点之间所经过的时间,以分钟表示。

实验计算公式如下:当试验温度高于10000时,试样100090时的诱导期t(min)按式(1)计算:t=t1[1+0.101(ta-100)] (1)当试验温度低于1009CH},试样100090时的诱导期t(min)按式(2)计算:t=t2/[1+0.101(100-tb)] (2)t——试样1000℃时的诱导期,单位为分(min);t1、t2——试验温度下的实测诱导期,单位为分(min);ta——当试验温度高于1000℃时,用ta表示试验温度,单位为摄氏度(℃);tb——当试验温度低于1000℃时,用tb表示试验温度,单位为摄氏度(℃);2.2 实验步骤(1)保证氧弹和汽油样品的温度在150℃~250℃之间,把玻璃样品瓶放入氧弹中,将汽油试样倒人清洁干燥的100mL量筒中,再用洗耳球和50mL定量移液管加入50mL汽油试样,误差不超正负1mL。

油品化验题库一、选择:(100个)1、石油的蒸馏是(B )A、根据石油各组分的溶点不同而进行加热分离的物理加工过程。

B、根据石油各组分的沸点不同而进行回执分离的物理加工过程。

2、化学键是指(B )A、物质的分子与分子间的相互作用。

B、在分子或晶体中,相邻的两个或多个原子之间的相互作用。

3、某溶液的浓度是62ppm,若用百分比浓度来表示为(B)A、0.06% B、0.0062%4、若用吸光度法测定某稳定的溶液时,浓度不同,则(B)A、吸光度不变,最大吸收波长也不变;B、吸光度改变,最大吸收波长不变。

5、目前石油产品方法标准分为国家推荐标准、行业标准和企业标准三级,属于国守标准是(B)A、SH055-93B、GB/T255-646、容量分析的主要仪器是(A)A、滴定管、容量瓶、移液管B、滴定管、量筒、三角瓶7、下列情况下,哪一种引起的误差是偶然误差(B)A、称睛一用的砝码生锈B、工作疏忽造成的误差8、汽油较理的组分是(B)A、正构烷烃B、芳香烃9、温度偏高,测运动粘度时流动的时间越(A),测得结果偏(B)A、短B、小10、油品的粘度指数越高,油品的粘度随温度变化(A)A、越小B、越大11、在一定温度下,某物质在100g溶剂中达到饱和时所溶解的克数叫做(B)A、百分比浓度B、溶解度12、测酸值时,将乙醇以及加油品后的乙醇混合溶液要不断摇动下煮沸5分钟,目的是(A)及(B)A、除去溶于乙醇中的CO2B、为了将试样中的水溶性酸抽出13、恩氏粘度计的水值单位是(A)A、秒B、毫米/秒14、油品中的芳香烃的含量越低,苯胺点就越(A)A、高B、低15、测沥青针入度加热温度不得超过(B)A、100℃B、试样估计软化点100℃16、测凝点若冷剂太低测得结果将会偏(A)A、低B、高17、由于操作者的操作习惯不规范而带来的误差叫(B)A、系统误差B、主观误差18、在相同情况下,几次测定结果相互接近的程度叫(A)A、精确度B、准确度19、1ml溶液中含溶质(或相当于某种被测物质)的克数表示溶液的浓度叫(B)A、靡乐浓度B、滴定度20、测定值与真实值之差叫(B)A、相对误差B、绝对误差21、气相色谱的流动相为(A)A、气相B、液相22、载气应该是(B)气体A、活泼气体B、不活泼气体23、借测量电位突变来指示滴定终点的滴定分析叫做(A)A、电位滴定法B、容量分析法24、下列无机酸中,哪一种酸具有氧化性(B)A、HCL B、浓H2SO425、下列无机酸中,哪一种酸具有络合性(B)A、HNO3 B、H3PO426、下列算式结果应以几位有效数字报出(A)1。

![[整理]8-油料基本知识与油料管理常识](https://uimg.taocdn.com/3aa67215bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e80.webp)

油料基本知识与油料管理常识一、石油产品的分类⏹从石油中可以得到数百种产品,按用途不同可分为四大类:1、燃料油燃料油约占全部石油产品的90%以上,主要用作各类发动机、锅炉、炊具的燃料及照明灯用油。

主要有汽油(又分为航空汽油、汽油和车用汽油)、柴油(又分为民用柴油和军用柴油;其中民用柴油又分为轻柴油、重柴油和农用柴油)、煤油(又分为航空煤油和灯用煤油)、喷气燃料和重油。

2、润滑油和润滑脂⏹润滑油和润滑脂约占石油产品总量的5%,但品种很多,性能差别也很大。

主要用于润滑机械、减少摩擦和磨损。

⏹润滑油主要分为发动机润滑油、机械油、电气用油和专用润滑油四大类。

发动机润滑油主要有汽油机润滑油和柴油机润滑油。

电气用油主要有变压器油、电容器油和电缆油。

专用润滑油又有压缩机油、冷冻机油、气轮机油、汽缸油、仪表油和齿轮油。

3、蜡、沥青和石油焦4、石油化工产品二、油品的物理化学性质⏹油品的物理化学性质是评价油品质量、衡量油库管理水平、控制油品输送过程的重要指标。

主要介绍油品的各种物理化学指标的定义和意义。

1、蒸气压⏹在一定温度下,液体同其液面上方蒸气呈平衡状态时蒸气所产生的压力称为饱和蒸气压,简称蒸气压。

蒸气压的高低表明液体分子气化或蒸发的能力。

同一温度下蒸气压越高的液体越易气化。

油品的蒸气压随温度的升高而增大。

⏹在油品储运中经常用到蒸气压数据,例如计算油库的蒸发损耗、控制汽油的质量等。

2、馏程⏹纯物质在一定外压下,当加热到某一温度时,其饱和蒸气压等于外界压力,此温度称为沸点。

在外压一定时,纯物质的沸点为定值。

⏹油品是复杂混合物,它的蒸气压不仅受温度、压力的影响,而且还随气化率变化而变化。

在一定的压力下,油品的沸点随气化率的增大而不断升高,所以,油品的沸点不是一个温度点,而是一个温度范围,这个温度范围称为馏程。

⏹在油品质量标准和储运过程的质量控制指标中,采用恩氏蒸馏法测定油品的馏程。

当100毫升试样在规定仪器中按规定馏出速度加热蒸馏时,最先气化蒸馏出来的是一些沸点低的烃类分子。

汽油氧化安定性(诱导期法)

诱导期:汽油在压力为0.7 Mpa的氧气中以及在温度为100℃时未被氧化所经过的时间。

本方法适用于测定在加速条件下汽油的氧化安定性。

可用诱导期表示车用汽油在贮存时生成胶质的倾向。

但是,在不同的贮存条件下和对不同的汽油,其诱导期和在贮存时生成胶质的相互关系可能有显著差别。

1、测定意义

汽油诱导期是控制汽油安定性的指标之一。

指汽油在储存和使用时抵抗氧化的能力。

也称“抗氧化安定性”。

诱导期标志着一个时间,在此时间内汽油可能存储而不会生成超过允许的胶质。

汽油的安定性对其储存期限有较大影响。

汽油诱导期越长,安定性就越好,在储存中容易生成胶质和酸性物质,贮存期限越长;汽油诱导期越短,安定性就越差,在储存中容易生成胶质和酸性物质,贮存期限就越短。

2、测定原理

基于充满压缩氧气及加热到100℃条件下加速汽油的氧化。

在测定条件下汽油即汽化,从压力表上可以看出测定器内的压力液增加。

然后压力达到一恒定值,并保持一定时间,直到发生氧化反应为止,氧与汽油中不稳定的烃类化合脱离气相,压力开始连续下降。

从测定器浸入沸腾的水浴中起到压力下降所经历的时间,就是试油的氧化期。

因为放在测定器中的汽油从室温放进100℃的水浴中逐渐受热,要经过若干时间才能达到100℃,所以诱导期与氧化期是不一致的,要确定

试油的诱导期必须对试油升到100℃所需的时间加以修正。

控制指标:90#、93#、95#均不小于480min。

汽油的安定性汽油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力称为汽油的氧化安定性,简称安定性。

汽油在贮存和使用过程中会出现颜色变深,生成粘稠状沉淀物的现象,这是汽油安定性不好的表现。

(汽油辛烷值分析仪)安定性不好的汽油,在储存和输送过程中容易发生氧化反应,生成胶质,使汽油的颜色变深,甚至会产生沉淀。

例如,在油箱、滤网、汽化器中形成粘稠的胶状物,严重时会影响供油;沉积在火花塞上的胶质在高温下会形成积炭而引起短路;沉积在进、排气阀门上会结焦,导致阀门关闭不严;沉积在气缸盖和活塞上将形成积炭,造成气缸散热不良、温度升高,以致增大爆震燃烧的倾向。

汽油中的不安定组分是汽油变质的根本原因。

汽油中的不安定组分主要有:(汽油辛烷值分析仪)烯烃,特别是共轭二烯烃和带芳环的烯烃以及元素硫、硫化氢、硫醇系化合物和苯硫酚、吡咯及其同系化合物等非烃类化合物。

不同加工工艺生产的汽油组分差异较大,其安定性也不同。

直馏汽油、加氢精制汽油、重整汽油几乎不含烯烃,非烃类化合物也很少,故安定性较好。

而催化裂化汽油、热裂化汽油和焦化汽油中含有较多烯烃和少量二烯烃,也含有较多非烃类化合物,故安定性较差。

烯烃和芳烃烯烃和芳烃是汽油中辛烷值的主要贡献者,但是由于烯烃的化学活性高,会通过蒸发排放造成光化学污染;同时,烯烃易在发动机进气系统和燃烧室形成沉积物。

芳烃也可增加发动机进气系统和燃烧室沉积物的形成,并促使CO、HC排放增加,尤其是增加苯的排放。

因此,在汽油标准中对芳烃和烯烃都有严格限值。

(汽油辛烷值分析仪)除不饱和烃外,汽油中的含硫化合物,特别是硫酚和硫醇,也能促进胶质的生成,含氮化合物的存在也会导致胶质的生成,使汽油在与空气接触中颜色变红变深,甚至产生胶状沉淀物。

直馏汽油馏分不含不饱和烃,所以它的安定性很好;而二次加工生成的汽油馏分(如裂化汽油等)由于含有大量不饱和烃以及其他非烃化合物,其安定性就较差。

外界条件对汽油安定性的影响汽油的变质除与其本身的化学组成密切相关外,还和许多外界条件有关,例如温度、金属表面的作用、与空气接触面积的大小等。

一、汽油的性质:1.馏程馏程测定法又称恩氏蒸馏,要求测出汽油的初馏点,10%,50%,90%的馏出温度和终馏点。

各点温度反映了不同条件下汽油的蒸发性能,与汽油使用性能关系密切。

汽油的初馏点和10%馏出温度表明汽油中轻组分的含量,直接影响冬季发动机的冷启动和夏季在发动机中气阻的产生。

我国汽油质量标准规定车用汽油的10%馏出温度不得高于70℃,若10%馏出温度过高,发动机因混合气中油气过少而启动困难,启动时间增长,增加耗油量。

如果10%馏出温度过低,容易出现气阻现象。

发动机的加速性能和变速性能与汽油50%馏出温度有密切关系,汽油的50%馏出温度还直接影响发动机的加速性能;汽油的90%馏出温度和终馏点表明汽油蒸发的完全程度,这两个温度过高,发动机的功率和经济性下降,实践表明,汽油终馏点高于205℃时,发动机马力显著下降,并产生爆震,使磨损增加。

2.蒸气压在一定的温度下,气液两相处于平衡状态时的蒸气压力称为饱和蒸气压,简称蒸气压。

汽油馏程中规定10%馏出温度不高于某一数值,以保证汽油的启动性,但10%馏出温度过低时,易产生气阻。

蒸气压说明汽油蒸发性能和在发动机供油系统中形成气阻的可能性,蒸气压过大的汽油,在炎夏或高原地区使用时,易形成气阻而影响正常供油。

汽油的蒸气压越大,产生气阻的起始温度越低。

3.汽油的抗爆性实践表明,有的汽油在低压缩比汽油机中能够正常工作,但在高压缩比汽油机中,则出现气缸壁温度猛烈升高,发出金属敲击声,排出大量黑色烟雾状废气,发动机功率下降,耗油率增加,严重时出现气缸零件烧坏,轴承震裂等问题,这一现象称为爆震。

此时汽油机的压缩比虽高,但其热效率并未提高,反而有所下降,其原因是汽油的抗爆性太差。

具有良好抗爆性的汽油,即使在高压缩比的汽油机中工作,也不会产生爆震现象。

汽油机发生爆震主要与汽油性质有关,如果汽油很易氧化,形成的过氧化物不易分解,自燃点很低,就比较容易产生爆震现象;反之,如果汽油不易氧化或形成的过氧化物容易分解而不易聚集或自燃点高,则爆震现象不易发生。

反应对汽油诱导期的影响1.1 热裂化反应( C/ H绝大多数烃类,当反应温度小于450cI二时,其热裂化速度较低;当温度超过600~C 时,所有烃类的热裂化速度都很高,在提升管反应器中伴随有一定的热裂化反应。

热裂化反应导致汽油中含有少量的二烯烃,二烯烃是汽油变质的主要组分,他们与空气接触后发生氧化反应,导致汽油的诱导期缩短。

提升管反应器中热裂化现象是普遍存在的。

在反应器人口区,如果油气不能迅速与再生催化剂混合均匀,则会加强热裂化程度,因此,最好采用预提升管段,并改善雾化效果,使原料油迅速气化与再生剂均匀混合,从而变成真正的催化过程;在提升区,气的轴返混合催化剂的径向不均匀分布会加强热裂化程度;在出口区,油气在460~500~C时从提升管到分馏塔,要经过较长的停留时间(10~20s左右,有L/ N些甚至更长),因此其热裂化倾向相对要严重些。

1.2 氢转移反应催化裂化反应主要包括裂化反应、异构化反应、芳构化反应、氢转移反应及缩合反应。

氢转移反应是指某烃分子上的氢脱下来立即加到另一烯烃分子上使之饱和的反应,在氢转移过程中,供氢的如果是烷烃则会变成烯烃,是环烷烃则变成环烯烃,进一步变成芳烃;而烯烃接受氢则会转化成烷烃,二烯烃变为单烯烃。

在所有可能供氢的烃分子中,带侧链的环烷烃上环的脱氢是主要的氢来源,而二烯烃最容易接受氢转化为单烯烃,从而可延长汽油的诱导期,高产品的安定性热裂化为非催化反应,其产物如二烯烃等虽然可降低汽油诱导期,但热裂化产物也能通过氢转移得到饱和。

所以生产上为提高催化裂化汽油的诱导期,不但要控制热裂化反应,而且要保证一定的氢转移反应。

2 操作条件对汽油诱导期的影响原料油重金属含量重金属存在于原料油中的杂环化合物、胶质和沥青质中,当这些大分子裂化后,它们即附着在催化剂基质表面,降低催化剂的活性。

其中镍和钒的副作用最大,催化裂化平衡剂中镍与钒含量为4721mg/kg,含量较高,导致催化剂污染,活性下降,热裂化反应增大,从而影响汽油诱导期;另外,镍本身具有很好的脱氢催化活性,促使干气中氢气和焦类产率增加,汽油中的不饱和度增大,也会降低汽油诱导期。

汽油的质量要求及性能指标汽油的质量要求及性能指标(一)汽油的质量要求:汽油性能的优劣,对于汽油发动机的动力性、经济性、可靠性及使用寿命等均有很大影响。

对汽油的质量要求是:l.良好的蒸发性,保证发动机在冬季易于启动,在夏季不易产生气阻,并能较充分燃烧。

2.抗爆性好,辛烷值合乎要求,保证发动机工作稳定、运转正常,不发生爆震,以充分发挥发动机功率。

3.安定性好,即诱导期要长,实际胶质要小,使汽油在长期的储存过程中不会发生辛烷值降低、酸度增大、颜色变深等质量变化,也不致于生成过多的胶状及酸性物质。

4.抗腐蚀性要好,在储存及使用过程中保证汽油不会腐蚀储油容器及汽油机机件。

(二) 评价汽油性能的指标:l.汽油的蒸发性及其评价指标汽油由液体状态转化为气体状态的性能,称为汽油的蒸发性。

我们知道,在发动机内,汽油经过化油器时被汽化,同一定比例的空气均匀混合后进入燃烧室被点燃燃烧。

因此,汽油良好的蒸发性,可保证发动机在各种条件下易于启动、加速及正常运转。

汽油的蒸发性越好,就越易汽化,在冷车或低温条件下就能使发动机顺利起动和正常工作。

反之,若汽油的蒸发性差,会使汽油汽化不完全,难以形成具有足够浓度的混合气,不但使发动机启动性变差,而且混合气中有一些悬浮的油滴进入燃烧室中。

这就将导致发动机工作不稳定、燃烧不完全,使油耗升高、排污增加。

此外,没有完全燃烧的油滴,还会因活塞环密封不严而附于气缸壁上,破坏润滑油膜,甚至渗入曲轴箱内,稀释润滑油,增加机件的磨损。

需要指出的是,汽油的蒸发性过强也是不合适的,一方面,会使汽油在储运过程中轻质馏分损耗过多。

再则是在温度较高时,汽油在化油器以前的油道中,易于蒸发形成油气,使得油泵、输油管等曲折处或在油管较热部位产生气泡,阻滞汽油流通,使供油不畅甚至中断,造成发动机熄火,这种现象通常称之为“气阻“。

在炎热季节、高原或是重载(如爬长坡、带拖挂车)条件下工作的汽车,如使用蒸发性过强的汽油,就易产生气阻,造成行车故障甚至发生事故。

汽油诱导期测定方法检测

检测范围

直馏汽油、热裂化汽油、催化裂化汽油、重整汽油、焦化汽油、叠合汽油、加氢裂化汽油、裂解汽油和烷基化汽油、合成汽油等。

汽油诱导期的影响因素有:

1.热烈化反应

2.氢转移反应

3.操作条件对汽油诱导期的影响

4.平衡催化剂的活性

5.反应温度等

测定方法:

在规定的加速氧化条件下,油品处于稳定状态所经历的时间周期。

将试样在氧弹中氧化,此氧弹先在15℃-25℃下充氧至689kPa,然后加热至98℃-102℃之间,按规定的时间间隔读取压力,或连续记录压力,直至到达转折点,试样到达转折点所需要的时间即为试验温度下的实测诱导期。

由此实测诱导期就可以计算100℃时的诱导期,汽油的诱导期以分钟计(min),显然,汽油的诱导期越长,其氧化和形成胶质的倾向就越小。

可专业提供以下汽油检测项目:硫含量,腐蚀性,抗氧化安定性、抗爆性、馏程、蒸气压、汽油抗爆性、抗爆剂、含硫化合物、含氮化合物、碘值、实际胶质、

诱导期、酸度、水溶性酸碱、铜片试验、硫含量、硫化氢、硫醇、二硫化物等、辛烷值、品度值、水分、苯含量、铁含量、磷含量等。

反应对汽油诱导期的影响

1.1 热裂化反应

( C/ H绝大多数烃类,当反应温度小于450cI二时,其热裂化速度较低;当温度超过600~C 时,所有烃类的热裂化速度都很高,在提升管反应器中伴随有一定的热裂化反应。

热裂化反应导致汽油中含有少量的二烯烃,二烯烃是汽油变质的主要组分,他们与空气接触后发生氧化反应,导致汽油的诱导期缩短。

提升管反应器中热裂化现象是普遍存在的。

在反应器人口区,如果油气不能迅速与再生催化剂混合均匀,则会加强热裂化程度,因此,最好采用预提升管段,并改善雾化效果,使原料油迅速气化与再生剂均匀混合,从而变成真正的催化过程;在提升区,气的轴返混合催化剂的径向不均匀分布会加强热裂化程度;在出口区,油气在460~500~C时从提升管到分馏塔,要经过较长的停留时间(10~20s左右,有L/ N些甚至更长),因此其热裂化倾向相对要严重些。

1.2 氢转移反应催化裂化反应主要包括裂化反应、异构化反应、芳构化反应、氢转移反应及缩合反应。

氢转移反应是指某烃分子上的氢脱下来立即加到另一烯烃分子上使之饱和的反应,在氢转移过程中,供氢的如果是烷烃则会变成烯烃,是环烷烃则变成环烯烃,进一步变成芳烃;而烯烃接受氢则会转化成烷烃,二烯烃变为单烯烃。

在所有可能供氢的烃分子中,带侧链的环烷烃上环的脱氢是主要的氢来源,而二烯烃最容易接受氢转化为单烯烃,从而可延长汽油的诱导期,高产品的安定性热裂化为非催化反应,其产物如二烯烃等虽然可降低汽油诱导期,但热裂化产物也能通过氢转移得到饱和。

所以生产上为提高催化裂化汽油的诱导期,不但要控制热裂化反应,而且要保证一定的氢转移反应。

2 操作条件对汽油诱导期的影响

原料油重金属含量重金属存在于原料油中的杂环化合物、胶质和沥青质中,当这些大分子裂化后,它们即附着在催化剂基质表面,降低催化剂的活性。

其中镍和钒的副作用最大,催化裂化平衡剂中镍与钒含量为4721mg/kg,含量较高,导致催化剂污染,活性下降,热裂化反应增大,从而影响汽油诱导期;另外,镍本身具有很好的脱氢催化活性,促使干气中氢气和焦类产率增加,汽油中的不饱和度增大,也会降低汽油诱导期。

1999年2~3月,催化裂化轻质油收率低,催化剂活性低,汽油诱导期多次出现不合格,平均为360min,为了提高催化剂活性,曾卸剂和补充新鲜催化剂。

1999年4月为提高催化剂活性,加注了金属钝化剂,金属钝化剂加入后,发现汽油诱导期由360min上升到600min左右,说明金属钝化剂加入后,催化剂污染减少,活性提高,同时抑制了镍的脱氢作用,干气中氢气含量从50%降低到30%,汽油诱导期延长。

2.2 平衡催化剂的活性

平衡催化剂活性越高,催化裂化反应速度越快,催化裂化反应速度的加快削弱了热裂化反应,从而降低了汽油中二烯烃的含量,汽油的诱导期随之延长。

1999年3月,催化裂化汽油诱导期只有360min,平衡剂活性低,为55%~57%;卸出10t平衡剂,加入10t新鲜剂,汽油诱导期达到了480min以上。

2001年催化裂化汽油诱导期不合格,最低达到200min,催化剂活性分析为6l%,干气中氢气含l4.7%,金属钝化剂加入量为15mg/kg,轻质油收率71.5%,工艺状态良好,但汽油诱导期连续几天不合格,将金属钝化剂用量提至65mg/kg 左右,但仍未见好转,后采取更换平衡催化剂15t,10月14日汽油诱导期达到了480min 以上。

2.3 ‘反应温度

催化裂化的活化能为62.8MJ/(mol·K),而热裂化反应的活化能为251.2MJ/(mol·K),随着反应温度的升高,热裂化反应速度提高的幅度大于催化裂化反应速度提高的幅度,从而导致汽油中的热裂化产物增多,缩短汽油的诱导期。

另外,裂化反应和芳构化反应是吸热反应,而氢转移反应和异构化反应是放热反应,提高反应温度,不利于氢转移反应的发生,对

汽油的诱导期有抑制作用。

因此,从汽油的安; 定性和新标准汽油对烯烃低含量的要求等方面考虑,都应加大氢转移反应的发生。

4 停留时间

催化裂化反应速度很快,所需反应时间仅1~3s,如果反应油气在提升管和沉降器内停留时间长,在较高的油气温度下(如500%左右)会发生热裂化反应,特别是油气在460~500~C 下从沉降器到分馏塔,要经过较长的停留时间(10~20s)其热裂化倾向严重,造成汽油诱导期的下降。

碱液浓度为了使90 汽油质量合格,需保证碱洗浓度,但碱液浓度过大,也会影响汽油的诱导期。

2001年,连续几天分析,粗汽油诱导期在600min左右,碱洗后稳定汽油诱导期300rain 左右,碱液浓度维持在22.4%,说明碱液浓度过高,降低了汽油诱导期。

后来,碱洗浓度降低至10%,碱洗后汽油诱导期达560min左右。

有关碱液浓度过高影响汽油诱导期,未见文献资料报道,对其影响机理尚不清楚。

3 结论

通过以上分析可知,催化裂化汽油诱导期低,主要是由于热裂化反应生成二烯烃造成的。

为此,延长汽油诱导期应采取以下几种措施:①加入金属钝化剂,抑制镍、钒对催化剂的污染。

②提高平衡催化剂的活性,有效抑制热裂化反,要求平衡剂活性不小于62%。

③反应温度不要太高,有效抑制热裂化反应,适当增加氢转移反应。

④碱洗浓度控制在10%~15%。

⑤日常生产管理中,密切关注富气中/Σ、干气中氢气含量化,一般当/Σ<0.6或干气中氢气含量高于

应对汽油诱导期进行分析。

⑥提升管注终止剂,缩短油气在高温下的停留时间。