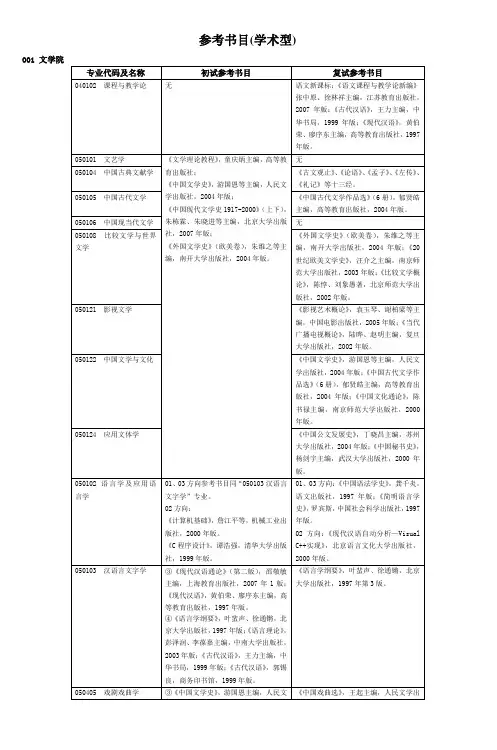

中国新闻史方晓红考试大纲

- 格式:pdf

- 大小:136.35 KB

- 文档页数:15

专业课复习资料(最新版)封面中国新闻史重点概括和题库1、主要参考教材:《中国新闻史》方晓红2、史论最重要是熟练掌握基本知识点,在此基础上,要形成清晰的纵向和横向的知识结构。

3、温故而知新。

4、答题要点分析:一、名词解释考察范围一般为重点报刊、新闻界主要人物、重要新闻事件、名作、名篇等,答题六七句即可。

(一)关于报刊:(1)对新闻媒介要评价、归类、基本定性、特点、如:第一……的报纸,某政党……报纸(2)(3)何年何地出版(一句话)(4)主办者、负责人、或是由某政党、团体创办(5)办报宗旨、宣传内容、特色(高度概括,三四句)(二)关于人物:(1)总体评价定性,理解基础上总体把握(一句话)(2)何时何地从事何种新闻活动(重要的、代表性的)(3)哪些活动(老板:办报活动;编辑记者:主编何种报刊,代表文章)(4)代表著作(三)关于事件:(1)定性,阐明何类性质事件(2)何时何地,涉及何人(3)起因、经过、影响二、论述题要求史论结合,既有史实,又有思想观点,以史实为主,占60%-80%,不少于20句话,400字以上,并且有头有尾,前后呼应,似小论文。

第一章古代新闻事业一、名词解释1、露布2、开元杂报3、敦煌进奏院状4、进奏院状6、邸报7、小报8、报房京报二、简述题1、中国古代报纸产生于唐代的根据有哪些2、中国古代报纸产生前的传播手段和传播载体。

3、中国古代报纸发展情况。

4、中国古代民间报房的产生和发展情况。

三、论述题1、中国古代官报的产生和发展情况。

第二章近代报刊的传入(1815-1873)一、名词解释1、《察世俗每月统纪传》2、《蜜蜂华报》3、《广州纪录报》4、《东西洋考每月统纪传》5、《香港公报》6、《德臣报》7、《孖刺报》8、《遐尔贯珍》9、《香港船头货价纸》10、《字林西报》11、《六合丛谈》12、《万国公报》13、《上海新报》14、《申报》15、《新闻报》16、《京津泰晤士报》17、《中西见闻录》二、简述题1、简述并评价鸦片战争至甲午战争外人在华办报活动。

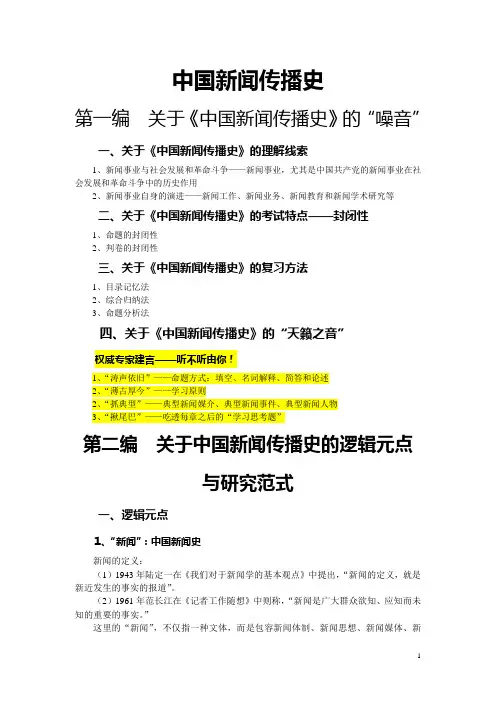

中国新闻传播史第一编关于《中国新闻传播史》的“噪音”一、关于《中国新闻传播史》的理解线索1、新闻事业与社会发展和革命斗争——新闻事业,尤其是中国共产党的新闻事业在社会发展和革命斗争中的历史作用2、新闻事业自身的演进——新闻工作、新闻业务、新闻教育和新闻学术研究等二、关于《中国新闻传播史》的考试特点——封闭性1、命题的封闭性2、判卷的封闭性三、关于《中国新闻传播史》的复习方法1、目录记忆法2、综合归纳法3、命题分析法四、关于《中国新闻传播史》的“天籁之音”权威专家建言——听不听由你!1、“涛声依旧”——命题方式:填空、名词解释、简答和论述2、“薄古厚今”——学习原则2、“抓典型”——典型新闻媒介、典型新闻事件、典型新闻人物3、“揪尾巴”——吃透每章之后的“学习思考题”第二编关于中国新闻传播史的逻辑元点与研究范式一、逻辑元点1、“新闻”:中国新闻史新闻的定义:(1)1943年陆定一在《我们对于新闻学的基本观点》中提出,“新闻的定义,就是新近发生的事实的报道”。

(2)1961年范长江在《记者工作随想》中则称,“新闻是广大群众欲知、应知而未知的重要的事实。

”这里的“新闻”,不仅指一种文体,而是包容新闻体制、新闻思想、新闻媒体、新闻人员、传播内容、新闻事业、传媒产业等在内的泛称。

2、“传播”:中国传播史传播:信息的交流与分享。

3、“新闻事业”:中国新闻事业史新闻事业:传播新闻信息为主的舆论机构及其活动的总称。

专业人员和专门机构的出现是新闻事业产生的最主要的标志。

4、“新闻传播”:中国新闻传播史新闻传播:指的是人际间,团体内直接或通过大众传播媒介进行的,对于新近事实的信息及意见的相互传受过程。

简言之,新闻传播就是传递与接受新闻信息的行为与过程。

二、研究范式1、本体范式(1)特点从新闻事业自身特点出发,描述新闻事业发展演变的过程,揭示新闻事业发展演变的规律。

(2)历程A、源起——戈公振《中国报学史》(1927年商务印书馆)戈公振的《中国报学史》,是中国新闻事业史研究的第一个标志性成果。

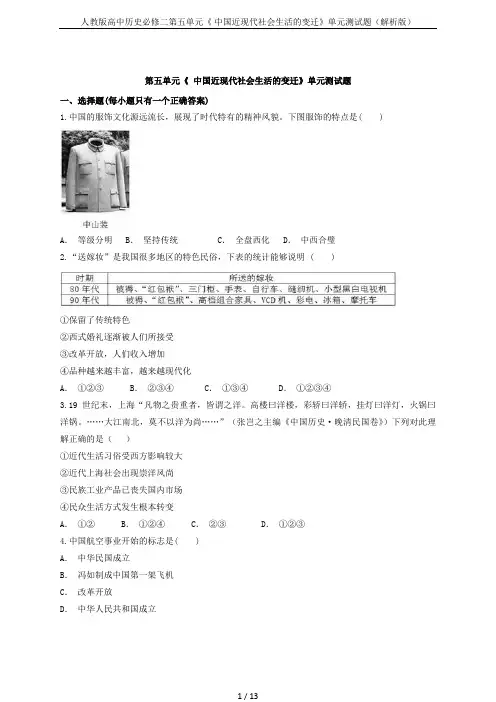

第五单元《中国近现代社会生活的变迁》单元测试题一、选择题(每小题只有一个正确答案)1.中国的服饰文化源远流长,展现了时代特有的精神风貌。

下图服饰的特点是( )A.等级分明 B.坚持传统 C.全盘西化 D.中西合璧2.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计能够说明 ( )①保留了传统特色②西式婚礼逐渐被人们所接受③改革开放,人们收入增加④品种越来越丰富,越来越现代化A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④3.19世纪末,上海“凡物之贵重者,皆谓之洋。

高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅曰洋锅。

……大江南北,莫不以洋为尚……”(张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》)下列对此理解正确的是()①近代生活习俗受西方影响较大②近代上海社会出现崇洋风尚③民族工业产品已丧失国内市场④民众生活方式发生根本转变A.①② B.①②④ C.②③ D.①②③4.中国航空事业开始的标志是( )A.中华民国成立B.冯如制成中国第一架飞机C.改革开放D.中华人民共和国成立5.爱美的中国女性因穿着时新鲜艳,被指责为资产阶级情调。

这种情况最有可能出现在现代中国的哪个时期()A.“一五”计划期间 B.“大跃进”时期C.“文革”时期 D.改革开放初期6.中国近代史上首次打破列强垄断局面的交通行业是()A.航空运输 B.铁路运输 C.公路运输 D.轮船运输7.“学界开通到女流,金丝眼镜自由头。

皮鞋黑袜天然足,笑彼金莲最可羞。

”这首《竹枝词》所描述的情景开始于( )A. 18世纪中期 B. 19世纪初期 C. 19世纪后期 D. 20世纪初期8.1915年,俄国人赛可夫离开中国回国后,把在中国生活十五年的所见所闻写了篇“备忘录”,其中不可能包括( )A.逛街时看见有人正在分发一份叫《民报》的刊物B.乘坐了中国首条空中航线——北京至天津航线C.听见别人喊他的一位华人朋友为先生D.在报纸上看到武昌起义的消息9.中央电视台电影频道网址是http://,网址设置“1905”的寓意是( )A.这一年电影诞生后不久就传到了中国B.这一年中国电影事业开始起步C.这一年中国结束了电影无声的历史D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉10.1888年4月《申报》载文:在雇佣女工的场所,“男女相淆,已非风俗之正”“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣。

1.本课程讲授的是中国新闻发生发展的历史。

所以首先应当确立“史”的概念,“史”的线索的把握是基础的,也是重要的。

从史学的角度出发,具有首创性和独特性的新闻现象、新闻活动及新闻思想,应当特别要求掌握。

新闻史学的作用,重在继承与借鉴,所以对于在新闻史上产生了重大作用、重大影响、对于后世有奠定之功的个报、报人的发展脉络、生平事迹等也要求掌握。

2.在“识记”部分中提到的个报,凡属“第一”、“最早”之类的(例如《察世俗每月统记传》),或对当时及后世有影响的(例《新青年》)等,均应掌握其创办时间、地点、创办人、创办宗旨、主要内容、停刊时间和原因(正常停刊则不必回答原因)。

在“识记”中出现的其他个报,对“创办时间”、“创办宗旨”、“主要内容”、“停刊时间或原因”可不作要求。

3.在“领会”中出现的人物,必须有简要的生平、较重要的报刊活动、重要的新闻思想以及在新闻史上的地位的评价等。

在“识记”中出现的人物则只须了解该人物与他相关的重要的报刊活动。

二、本课程的学习要求:运用马克思主义的立场、观点和方法,掌握中国新闻史的发展线索、发展过程、衍变规律及其特点;全面系统地了解新闻传播活动;了解新闻有史以来的报刊活动、新闻思想;把握新闻与政治、经济、文化的相互关系;认识、评价各个历史时期的重要新闻现象;增强对有影响的个报的了解。

第一章古代新闻传播的产生与演进第一节古代新闻传播活动一、识记1.金石碑刻2.“露布”二、领会1.具有民族色的传统传播形式。

2.语言传播。

3.文字传播。

三、理解与运用报刊产生前的新闻传播活动。

第二节邸报一、识记1.邸报2.开元杂报3.敦煌邸报二、领会1.邸报在各时代的发展情况。

2.邸报的作用。

三、理解运用邸报的产生、发展及其特点。

第三节民报一、识记1.小报2.京报二、领会1.小报的产生、性质及其特点。

2.小报的内容与发行。

3.小报与邸报的异同。

4.京报的产生、性质与作用。

5.京报的内容与发行。

6.京报与邸报的异同。

《新闻评论》课程考试大纲本次考试为闭卷考试,题型与分值分布如下:1、单项选择题,每题1分,共10题,总分10分主要考察对知识点的了解与识记2、判断题,每题1分,共10题,总分10分主要考察对知识点的了解与识记3、名词解释,每题4分,共5题,总分20分主要考察对学术概念的理解与掌握4、论述题,每题10分,共2题,总分20分主要考察对重要知识点的理解与掌握5、写作题,本大题40分,主要考察对常见新闻评论形式写作要领的综合运用考核知识点范围如下:第1-3章了解与识记1、新闻评论的定义P182、报刊新闻评论常用字体;正楷字体P193、新闻评论的三个根本特征:论题具有强烈的新闻性,论理具有鲜明的思想性,论说具有广泛的公众性P314、新闻评论是媒体的旗帜与灵魂P415、新闻媒体引导舆论的两种基本手段:新闻报道手段,评论手段P41理解与掌握1、新闻评论与新闻报道的比较P22-232、舆论的定义P413、新闻评论的具体作用P43-46第4-8章了解与识记1、我国民主革命时期的报刊言论的三个阶段:以政论为主的报纸评论的兴起(1874-1894);从政论向评论的演变(1894-1914);新闻评论进入了新的时期(1914-1949)2、无产阶级新闻评论的开端:1984年,马克思写下《评普鲁士最近的书报检查》一文P623、新闻评论的党性原则内容:坚持马克思主义世界观与方法论,坚持党的立场,从党和人民利益出发观察和处理问题,自觉维护党的利益,同损害党的言论和行为作斗争。

P704、坚持新闻评论党性原则必须把握的三个方面:把握正确的舆论导向,坚持实事求是的思想路线,贯彻全党办报、群众办报的方针5、宣传工作的三条基本原则:讲事实、讲真话、讲道理P73:6、新闻评论工作者的基本素养:除了具备新闻工作者的基本修养外,还应该有更高的要求,新闻评论工作者既是媒体的代言人,又是编辑部的参谋员,是业务上的多面手。

P89理解与掌握:党报评论应对新媒体冲击的主要方略:P80-86第9-12章了解与识记1、新闻评论的三要素;论点、论据和论证P1072、论点有两种,总论点和分论点,它们之间的主要关系类型;主从关系、递进关系、因果关系P1123、严密的论证是使新闻评论具有战斗力和说服力的保证;P1184、选题与命题的区别:选题是确定评论什么问题,命题是拟定评论的题目P1225、好的论题应具备的条件;新闻评论是否有价值一个重要标志要看它的论题是不是触及现实,时效性和针对性强不强。

2011年新闻与传播硕士专业学位研究生入学统一考试《新闻与传播专业基础》考试科目命题指导意见一、考试性质《专业基础》是2011年新闻与传播硕士(MJC)专业学位研究生入学考试的科目之一。

《专业基础》考试要求反映新闻与传播硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为我国社会主义新闻事业与媒介产业的发展培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析和解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的新闻传播人才。

二、考试要求测试考生对新闻传播专业的基本概念、基础知识的掌握情况和运用能力。

三、考试内容第一部分:中国新闻传播史第一章:中国古代的新闻传播第一节:新闻传播的基本样态知识点:语言传播(口头传播):语言传播的表现形态、特点、辅助手段;文字传播:文字传播早期的表现形态、特点、文字的统一;印刷传播:印刷传播出现的物质技术基础、印刷传播的表现形态、特点;电子传播:电子传播出现的时间、表现形态、传播特点。

第二节:中国古代报纸的出现及其演进状况知识点:中国古代邸报出现的历史条件、时间、名称、实物证据的状况;唐代的另一种主要的传播方式:唐诗。

宋代小报出现的时代、原因、有关记载、基本情况;明代民间报房几份报纸的名称、状况;中国古代报纸发展缓慢、从形式到内容未能及时嬗变的根本原因。

第二章:近代外报在中国的发生、发展第一节:近代报业的开端知识点:中国近代报业发生、发展的一般规律;马礼逊、米怜、的办报情况;《察世俗每月统计传》、《东西洋考每月统计传》的时间、性质、出版周期、主持人等;第二节:香港报业知识点:近代香港的中文报《遐迩贯珍》;近代香港中文商业报纸《香港船头货价纸》等。

第三节:上海报业知识点:中文宗教报刊《六合丛谈》、《万国公报》及传教士林乐知的情况;中文商业报刊:《申报》的状况:创办人、创办时间、性质、编辑方针、相关出版物;广告发行的经营等;《新闻报》的情况;美查;在华外报的积极作用。

新闻记者职业资格考试大纲

新闻记者职业资格考试大纲通常包括以下内容:

1. 新闻知识和理论:了解新闻行业的历史、原理和发展趋势,掌握新闻采访、撰稿、编辑等基本理论和技巧。

2. 新闻伦理和法规:熟悉新闻行业的伦理准则和职业道德规范,了解新闻法律法规及相关法律责任。

3. 新闻采访技巧:掌握新闻采访的基本技巧,包括采访对象筛选、采访提问、采访记录和信息整理等。

4. 新闻撰稿和编辑:具备新闻报道、新闻特写、评论等多种形式的撰稿和编辑能力,包括语言表达、逻辑思维和文风掌握。

5. 多媒体新闻报道:了解并能够运用多媒体技术进行新闻报道,包括文字、图片、音频和视频等。

6. 新闻事务管理:具备新闻事务管理的能力,包括新闻线索收集、报道计划制定、新闻编排和综合运用等。

7. 媒体法律法规:熟悉媒体行业的法律法规,包括新闻出版管理条例、版权法、知识产权法等。

8. 新闻传播学:了解新闻传播学的基本理论和方法,包括传播过程、传播效果评估和传播研究等。

9. 现代媒体研究:了解媒体与社会、文化、经济的关系,掌握媒体研究的基本方法和技巧。

10. 新闻市场分析:了解新闻市场的现状和发展趋势,掌握新

闻市场调查和分析的方法。

11. 大众传媒管理:了解大众传媒的组织、运营和管理,包括

媒体融合、社交媒体和新闻平台等。

12. 组织与协调能力:具备新闻报道组织和协调的能力,包括

新闻项目管理、人员资源调配和时间安排等。

以上是一般新闻记者职业资格考试大纲的主要内容,具体科目和考试要求可能会根据不同地区和考试机构的要求而有所差异。

中央民族大学硕士研究生入学考试初试科目考试大纲科目代码:619 科目名称:新闻传播史论I.考查目标新闻传播史论考试涵盖新闻理论、中外新闻传播史、传播学基础理论等学科基础课程。

要求考生系统掌握上述新闻传播学学科的基本理论、基本知识和基本方法,能够运用所学的基本理论、基本知识和基本方法分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

II.考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为 150 分,考试时间为 180 分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构试卷各部分内容所占分值为:新闻理论约 45 分;中外新闻传播史约 45分(其中外国新闻传播史部分约15 分);传播学基础史论约60 分。

四、试卷题型结构题型结构主要包括名词解释、简答和分析论述题。

Ⅲ.考查范围第一部分:新闻理论【考查目标】1. 理解与掌握新闻学的基本理论,能结合实际来理解新闻学理论,能运用新闻学理论来分析具体新闻实践和新闻现象。

2. 理解和掌握新闻学的主要研究方法。

3. 理解和掌握新闻传播研究主要流派和各自特点。

一、新闻传播学的历史发展(一)新闻学与新闻传播学(二)新闻传播学在西方的演变与发展(三)新闻传播学在中国的演变与发展(四)马克思主义新闻传播学的发展二、新闻、舆论与宣传(一)新闻的定义和内涵(二)舆论与舆论形成的特点(三)宣传的内涵及其特点(四)新闻的特性与功能三、新闻传播(一)新闻传播的要素构成(二)新闻传播的基本矛盾(三)新闻传播的收受主体(四)新闻传播模式四、新闻传播的基本原则(一)新闻传播的真实性原则(二)新闻传播的客观性原则(三)新闻传播的公正性原则(四)新闻传播的全面性原则(五)新闻传播过程中的冲突与协调五、新闻传播事业(一)新闻传播业的产生和发展(二)新闻传播业的性质与功能(三)两种性质不同的新闻传播业(四)新闻传播事业产生和发展的一般规律(五)互联网背景下的新闻传播业六、新闻自由与新闻法治(一)新闻自由的内涵与发展(二)新闻自由的基本特征(三)新闻法治的内涵(四)新闻职业道德与职业规范七、新闻传播环境(一)新闻传播的内外环境(二)新闻传播与科技(三)新闻传播与经济(四)新闻传播与政治(五)互联网时代的新闻传播环境第二部分:传播学基础理论【考查目标】1. 理解与掌握传播学的基本理论。

方晓红《中国新闻史》笔记第一章古代新闻传播的产生与演进第一节.古代新闻传播活动1. 在中华民族传统的传播形式中,最具影响、传播信息通道最长的是:㈠金石碑刻1 金石碑刻是指镌刻在金属青铜器具和石碑或山石上的金文和石刻文字。

金文又称钟鼎铭文。

钟鼎文信息量更为集中,信息保存的时间更长。

主要作用是为了传播。

2 石刻与秦汉以后取代了金文在传播史上的地位。

原因是它不仅具有金文的优势,还具备了金文没有的取材方便、价值较低、大小随意且便于传播的诸多优点。

另外石刻的功用也渐趋扩大:首先歌功颂德的对象不限于帝王:其次石刻的内容也极其广泛,不限于赞颂。

㈡写经修史中国自古以来重视经史,他们是维系中国封建社会的两大精神支柱。

1 讲经及注经自古就是传播学术文化的主要形式。

2 史学在中国的地位仅次于经学。

从《尚书》到《史记》,到《明史》,到《清史稿》,中国的史学文字记载从未中断。

史学既是中国知识文化之源,又是传播中国文化的载体。

2.“露布”——古代军事长官发布战报的手写新闻形式。

1 早在战国时代已经出现,那时的露布是指不加封检、公开发布的官文书。

2 魏晋南北朝时期,露布不加封检、公开发布的方式不变,传播的内容主要用于宣传战绩和发布捷报,即具有了军事新闻的性质。

3 露布的书写方式及传递形式,能保证其在当时的条件下,以最快的速度进行传播,因此,露布可以称得上时效性强、传播广泛的一种新闻传播方式。

3.邸报:中国古代官方报纸的通称。

名称起源于“邸”。

“邸”是我国古代地方政府机关在京城设置的办事处。

邸报的产生最迟不晚于唐代。

4.邸报的内容及其意义邸报的内容大致有以下几方面:1 皇帝的起居言行、皇帝的谕旨2 官员的升迁、任免、赏罚3 臣僚的奏、疏④其他信息。

包括一些军事信息。

明代始,也出现过一些社会新闻类信息。

邸报所载信息来源主题是官方的,其渠道是自上而下的,因此它不是我们今天意义上的报纸。

但它又不同于官方文件,对各级官府没有法律上的约束力。

440《新闻与传播专业基础》考试内容范围

一、考试的总体要求

《新闻与传播专业基础》是新闻与传播硕士(MJC)专业学位研究生入学考试的科目之一。

考试主要测试考生对新闻传播专业的基本概念、基础知识、基础理论、基本技能的掌握情况和运用能力。

主要考察内容为:

1.中外新闻史

2.新闻理论

3.新闻业务(包含新闻采访、新闻写作、新闻编辑、新闻评论)

二、试卷类型及试题比例

1.本科目满分150分

2.考察内容比例:中外新闻史及新闻理论40%,新闻业务60%

3.考试题型及比例:名词解释10%,简答题20%,论述题30%,写作题40%

三、考试形式及时间

1.考试形式:书面笔答形式,闭卷

2.考试时间:3小时

四、主要参考书目(*为重点参考书目)

*1.方汉奇:《中国新闻传播史》,中国人民大学出版社

2.程曼丽:《外国新闻传播史导论》,复旦大学出版社

*3.李良荣:《新闻学概论》,复旦大学出版社

4.刘海贵:《新闻采访教程》,复旦大学出版社

5.陈敏直:《新闻写作》,陕西人民出版社

6.杜波:《实用报纸编辑》,清华大学出版社

7.丁法章:《新闻评论教程》,复旦大学出版社

声明:此资源由本人收集整理于网络,只用于交流学习,请勿用作它途。

如有侵权,请联系,删除处理。

新闻基础知识考试大纲

考试目的

本考试旨在检验考生对新闻基础知识的掌握情况,包括新闻的定义、新闻的类型、新闻报道的要素以及新闻传播的原则等方面知识。

考试范围

1.新闻的概念与定义

–了解新闻的基本概念

–掌握新闻的特征和功能

2.新闻的类型

–熟悉新闻的分类

–掌握新闻报道的形式和样式

3.新闻报道的要素

–了解新闻报道的结构

–掌握标题、导语、正文、结语等要素的作用和要求

4.新闻传播的原则

–熟悉新闻传播的基本原则

–掌握新闻传播的技巧和策略

考试形式

1.单选题

2.多选题

3.判断题

4.填空题

5.简答题

考试要求

1.答题规范

–答案需简练明了

–字迹工整,不得涂改

–选项填涂要清晰

2.时间限制

–全部试题答题时间不超过120分钟

–每道题目的答题时间不得超过规定时间

3.教材准备

–本考试主要根据新闻传播学基础教材编写

–考生答题参考应以教材内容为准

4.作弊处理

–考试中不得有作弊行为

–一经发现,属实则取消考试资格

参考资料

1.《新闻学概论》

2.《新闻写作与编辑》

3.《传播学导论》

结语

本考试旨在帮助考生系统掌握新闻基础知识,提高新闻传播能力。

希望广大考生认真备考,取得优异的成绩。

祝各位考生考试顺利!。

中传人大北大民大新闻学考研复习资料-新闻史考试重点内容复习笔记育明教育,始于2006,中国考研专业课辅导第一品牌。

新闻传播学考研最权威的辅导机构!中国传媒大学考研攻略中国传媒大学新闻学、国新、广播电视新闻学、舆论学、编辑出版学专业考研初试新闻学基础试题新闻史部分总汇三、论述题部分1、试论范长江的新闻工作业绩及其在中国新闻史上的地位(90)答:(1)范长江,我国杰出的新闻记者和新闻事业家,1933年为北平的《晨报》、《世界日报》和天津的《益世报》撰稿,后来成为《大公报》旅行记者撰稿人,曾任《新华日报》社长总编辑,主要著作《中国的西北角》、《塞上行》等。

(2)1935年7月,范长江以天津《大公报》旅行记者身份,开始了他著名的中国西北地区的考察之行,撰写了大量的旅行通讯。

他通讯对西北地区的弊政,人民的疾苦,以及日本帝国主义侵略的危机,作了分厂深刻的描述。

同时,通讯还首次客观、公正地报道了红军长征的一些真实情况,发表后引起了巨大反响。

不久,报馆将这些旅行通讯汇集出版,书名为《中国的西北角》。

(3)1936年12月,西安事件发生,正在绥远前线采访的范长江敏锐地意识到这一真相将导致中国政局的重大变化。

为了弄清事变真相,他不顾个人安危,毅然进入事变中心西安。

这次采访,范长江的思想发生了深刻变化。

1937年2月15日,范长江根据陕北执行的采访材料,在《大公报》上发表了《动荡中之西北大局》一文,在国内第一次披露了西安事变真相,引起了极大轰动,也激起了蒋介石的大怒。

(4)随后,范长江又接连发表了《西北近影》和《陕北之行》等通讯。

这些通讯作品均辑入他的通讯集《塞上行》。

(5)范长江是第一位从白区进入延安,向全国采访报道陕北革命根据地情况的中国记者。

他的西安、陕北之行的系列通讯,打破了国民党的新闻封锁,公开报道了西安事变的真相,传播了中国共产党建立抗日民族统一战线的主张,热情地介绍了陕北革命根据地的面貌以及共产党领导人的生动形象,在全国各界产生了很多影响。

中国传媒大学硕士研究生入学考试《新闻传播史论》考试大纲一、考试的总体要求初试科目《新闻传播史论》的考核内容主要包括新闻史、新闻理论、广播电视史论、新媒体概论和传播学概论等五个知识领域。

新闻史考核内容包括中国新闻史、外国新闻史。

要求考生熟悉中国新闻事业发展的整体脉络,熟练掌握各个时期的主要新闻媒体及其他新闻机构、著名新闻工作者、重大新闻活动与新闻现象的历史概况,能对其进行客观、理性地分析与评价,并能从历史观照现实,运用历史经验解决现实新闻工作中的问题。

外国新闻史是通过对世界各国不同新闻传播事业产生与发展历史的考察,探索新闻传播事业发展的普遍规律与特殊道路,并进而建立一个反观、思考、研讨中国当代新闻事业建设的外在参考系统。

通过对外国新闻传播史基本内容的学习,能够提升专业素质,开阔专业视野,参考与借鉴中外新闻事业发展的优秀经验,达成“古为今用、洋为中用”的学习目的。

新闻理论是大学本科新闻传播学专业的一门重要基础理论课;它综合运用归纳、演绎等逻辑方法,对大量的材料进行科学的抽象和概括,形成基本的概念并建立起一定的理论体系,反映新闻现象的深层本质和新闻活动的一般规律。

《新闻理论》课程的主要内容包括三大板块:本体论部分重点阐述新闻学的基本概念、基本原理以及新闻传播的基本规律;认识论部分重点以马克思主义新闻观为指导阐述新闻事业的产生发展、性质功能以及新闻自由调控;方法论部分着重阐述社会主义新闻工作的基本原则和基本要求。

要求考生熟练掌握新闻学的基本概念、基本原理及研究方法,并具有综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。

广播电视史论考核内容包括广播电视发展历史、主要理论观点和研究方法。

广电史要求考生熟悉中外广播电视发展沿革的基本过程与重点阶段,熟练掌握各个时期的主要广播机构、著名人物、重大事件及现象,并能运用历史视角对其进行判断、分析和评价,能够在中外广播电视发展的对比参照中找到广播电视的发展规律,并能运用历史经验对当前广播电视的发展状态与具体现象进行判断分析。

新闻基础知识考试大纲(总10页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一部分专业基础知识一、新闻传播的起源、过程(一)新闻传播的起源1、了解新闻传播活动(1)新闻传播活动是一种普遍的社会现象(2)新闻传播活动是人类求生存图发展的需要(3)新闻传播活动的渠道2、新闻传播的本源(1)掌握事实──新闻传播的惟一本源(2)了解用事实说话——新闻的原则(3)掌握坚持新闻传播起源和本源问题上的唯物史观3、了解新闻的定义(1)新闻的种种界定(报道说、事实说、信息说)(2)熟悉新闻是新近发生的事实的报道(二)熟悉新闻传播的过程1、新闻传播的动态观察2、新闻传播的静态分析3、单向传播与双向传播二、新闻传播的要求、选择(一)新闻传播的要求1、了解新闻传播的真实要求(1)真实性的科学含义(2)虚假新闻的成因及防治2、了解新闻传播的客观要求(1)客观性的科学含义(2)客观报道和客观主义3、了解新闻传播的公正要求(1)公正性的含义(2)公正性和倾向性的关系4、了解新闻传播的全面要求(1)全面性的科学含义(2)选择与全面、典型与综合的统5、了解新闻传播的快捷要求(1)新闻传播必须迅速及时(2)抢新闻和报道时机(二)新闻传播的选择1、熟悉新闻传播选择的定义2、掌握新闻传播选择的标准(1)新闻定义(2)新闻价值(3)宣传价值(4)新闻法规三、新闻事业的性质和功能(一)了解新闻事业的性质1、新闻事业是上层建筑意识形态的构成部分2、新闻事业的阶级性和社会性(二)熟悉新闻事业的功能1、传播新闻,沟通情况2、反映和引导舆论3、倡导科学,介绍知识4、提供娱乐,丰富生活5、刊播广告,服务经济四、中国新闻事业的工作原则(一)新闻事业的真实性1、了解新闻真实性的含义和要求2、掌握坚持新闻真实性的重要性真实是新闻的生命。

坚持新闻真实性原则是新闻事业的安身立命之本,是我们党的新闻工作的优良传统,也是我们党对新闻从业人员的最基本要求。

中外新闻史大纲

中外新闻史是新闻学专业的重要课程之一,主要涉及中国和外国新闻事业的历史发展、重要事件和人物、传播理念和媒介技术等方面的内容。

以下是中外新闻史的大纲:

中国新闻史部分:

1. 古代的新闻传播:从口头传播到邸报的兴起

2. 近代报刊的兴起与发展:晚清到民国时期的报刊业

3. 现代新闻事业的发展:新中国成立后的新闻事业

4. 广播电视事业的发展:从无线电到卫星电视

5. 网络媒体的兴起与影响:互联网时代的新闻传播

6. 新闻传播法规与伦理:新闻职业道德与法规建设

外国新闻史部分:

1. 古代的新闻传播:从古希腊罗马到印刷术的发明

2. 近代报刊的兴起与发展:从文艺复兴到工业革命时期的报刊业

3. 现代新闻事业的发展:20世纪的新闻事业

4. 广播电视事业的发展:从无线电到卫星电视

5. 网络媒体的兴起与影响:互联网时代的新闻传播

6. 全球传播的背景与挑战:跨国媒体集团的崛起与全球化背景下的新闻传播

中外新闻史课程的目的不仅是让学生了解历史上的新闻事业,更重要的是通过历史学习培养学生的批判思维、分析和解决问题的能力。

在学习过程中,学生应关注不同历史时期和社会背景下新闻事业的发展变化,理解其背后的原因和影响,以及分析其与当代新闻传播实践的关联。

同时,中外新闻史的学习也有助于拓宽学生的国际视野,了解不同文化和社会背景下的新闻传播理念和实践。

考研新闻与传播硕士考试大纲一、考试性质《新闻与传播专业基础(代码440)》(以下简称《专业基础》)是2011年新闻与传播硕士(MJC)专业学位研究生入学考试的四门科目之一。

《专业基础》考试要力求反映新闻与传播专业硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、客观地测评考生在新闻与传播学的基本知识素养,以有利于选拔出具有发展潜力的优秀人才入学,为我国社会主义新闻事业与传媒产业的发展培养具有良好职业道德、法治观念和国际视野、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的新闻传播专业人才。

二、考试要求测试考生对新闻传播专业的基础知识、基本概念、基础理论、基本技能的掌握情况和运用能力。

三、考试内容第一部分中外新闻事业史(一)中国新闻事业史1、《察世俗每月统记传》2、《东西洋考每月统记传》3、第一批中文近代报刊4、《字林西报》5、《万国公报》6、《申报》7、对外国人早期在华办报的分析与评价8、国人早期的办报主张和办报活动9、王韬和《循环日报》10、康有为与强学会报刊11、梁启超和《时务报》12、维新派办报活动、办报思想及对近代新闻事业的贡献13、戊戌政变后的改良派报刊14、《苏报》和“苏报案”15、《民报》16、革命派与保皇派报刊的论战17、章太炎的报刊活动18、资产阶级革命派办报活动及其办报思想19、辛亥革命时期报刊业务的发展20、民国初期新闻事业的短期繁荣21、民国初期政党报刊的堕落22、癸丑报灾23、民初著名记者24、《新青年》及其对新文化运动的贡献25、《每周评论》26、《共产党》月刊27、五四时期报刊业务的改革28、《向导》周报30、国共合作后的统一战线报刊31、五卅运动中新闻界的斗争32、工农运动高潮中的工农报刊33、北洋政府统治地区私营大报的发展34、中国境内第一批广播电台及国人自办广播电台的出现35、国统区国民党新闻事业网的形成36、民营广播事业的发展37、国民党对新闻事业的控制38、红色中华通讯社和《红色中华》39、抗日救亡运动中的新闻界40、《申报》的改革41、邹韬奋的报刊活动42、斯诺与《西行漫记》43、范长江的新闻活动44、延安《解放日报》及其在整风运动中的改革45、延安新华广播电台46、《新华日报》的创办及其斗争47、上海“孤岛”时期新闻界的抗争48、“拒检运动”49、国民党新闻统制的强化50、解放区反“客里空”运动51、延安新华广播电台在解放战争中的转移和宣传工作52、毛泽东、刘少奇关于新闻工作的重要讲话53、新中国新闻事业的建立54、国民经济恢复时期新闻报道及新闻工作的改进55、1956年新闻工作的改革56、《人民日报》的改版57、六十年代初新闻工作的调整和改进58、“文化大革命”时期的新闻事业59、改革开放初期的新闻工作(二)外国新闻事业史1、手抄新闻2、古罗马《每日纪闻》3、古腾堡印刷术及其影响4、皇家特许制度与“星法院”5、约翰•弥尔顿与《论出版自由》6、资产阶级政党报刊时期7、便士报与廉价报刊8、本杰明·戴与《太阳报》9、近代西方大众化报刊出现的历史条件10、《泰晤士》报11、《费加罗报》12、通讯社出现的历史背景13、路透社、哈瓦斯社、沃尔夫社14、“三社四边”协定15、《新莱茵报》创办经过和内容特色16、马克思、恩格斯的主要报刊思想。