必修五《说木叶》公开课

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:56

说“木叶”教案一、教学目标1、引导学生读懂林庚提出的问题。

2、探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。

3、能根据学到的知识进行鉴赏。

二、教学重难点重点:探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。

难点:能根据学到的知识进行鉴赏。

三、教学方法1.以学定教,以学生的阅读发现为线索,教师的阅读提示为指导,培养学生整合阅读信息的能力。

积极引导学生大胆踊跃发表自己的观点和认识。

2.采用感知、品读鉴赏、合作探究相结合的教学方法,激发学生的阅读兴趣,帮助学生形成自己对作品的理解和观点。

3.点拨法。

在关键处,教师进行恰到好处的启发引导,为学生的思考导航。

四、教学过程(一)导入看到大家这一双双明亮的眼睛,我忽然有个问题想问:眼睛还有哪些别称?(学生自由发言。

),一个简单概念为什么有这么多称呼?(学生自由发言,引导学生明白不同概念有不同意味。

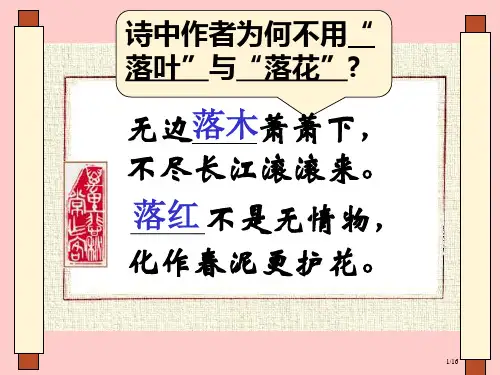

)(二)文本阅读1、诗人林庚也和我们有相同的发现,齐读题目:《说“木叶”》,“木叶”其实就是(树叶),他发现了什么呢?大家诵读1-3段,找出每段的关键信息,简洁概括。

(学生自由发言,每段找一个学生概括,最后大家总结。

)提示:木叶成为诗人笔下钟爱的形象,古诗歌中常用“树”“叶”的概念,但很少用“树叶”的概念,到“木叶”就不肯轻易把他放过了,甚至创造出“落木”这个概念。

“木”字大有来历。

2、“木”的独特性在哪里?诵读4-6段,提炼要点回答。

(读后小组交流,展示,课件展示要点,生齐读。

)提示:(1)、用在秋风叶落的季节(2)、本身就含有一个落叶的因素。

(3)、不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

此处要求学生回答每一要点的时候,都找到原文的林庚论述的依据。

好的,让我们在文中找一找含有木叶、落木的诗句再读一读。

(引导学生从文本开头找。

找到一句读一句,抢读。

《说“木叶”》教案(公开课)第一章:课程导入1.1 教师简要介绍日本文学中的“物哀”观念,以及本课的主题——说“木叶”。

1.2 学生自主阅读课文,理解文章大意,感受作者对“木叶”的深入思考。

第二章:文学背景2.1 教师引导学生了解日本古典文学中“木叶”的意象,如《源氏物语》、《万叶集》等。

2.2 学生通过查阅资料,了解“木叶”在日本文学中的丰富内涵。

第三章:文本解读3.1 教师带领学生深入分析课文,探讨作者是如何通过对“木叶”的观察和思考,表达自己的情感和哲学观念。

3.2 学生分组讨论,分享自己对课文的理解和感悟。

第四章:创作手法4.1 教师引导学生关注课文中的创作手法,如象征、暗示等。

4.2 学生尝试分析这些手法在文中的作用和效果。

第五章:拓展延伸5.1 教师鼓励学生思考“木叶”这一意象在当代文学中的运用,如电影、诗歌等。

5.2 学生展示自己的研究成果,进行交流和分享。

教学目标:1. 理解日本文学中的“物哀”观念和“木叶”的意象。

2. 深入解读课文,体会作者对“木叶”的深入思考和情感表达。

3. 掌握课文中的创作手法,并能运用到自己的写作中。

4. 拓展自己的文学视野,了解“木叶”在当代文学中的应用。

教学资源:1. 课文《说“木叶”》原文。

2. 日本古典文学中涉及“木叶”的作品。

3. 相关论文和评论。

教学评价:1. 学生对日本文学中“物哀”观念和“木叶”意象的理解程度。

2. 学生对课文深度解读和创作手法的掌握情况。

3. 学生对拓展延伸活动的参与度和表现。

六章:对比分析6.1 教师指导学生通过阅读其他日本文学作品,比较“木叶”与其他自然意象在文学表达上的差异。

6.2 学生通过对比分析,探讨“木叶”的独特性和它在文学中的特殊地位。

七章:文化探讨7.1 教师引导学生探讨“木叶”意象背后的日本文化特质,如对自然的敬畏、季节感等。

7.2 学生通过小组讨论,研究“木叶”在日本文化中的象征意义。

八章:审美体验8.1 教师鼓励学生通过绘画、摄影等形式,表达对“木叶”的审美体验。

《说“木叶”》公开课教案一、教学目标1. 让学生了解并掌握“木叶”一词在不同文化背景下的含义和用法。

2. 培养学生对文化差异的敏感性和跨文化交际能力。

3. 提高学生对日语词汇的学习兴趣,增强学生的日语实际运用能力。

二、教学内容1. 木叶的定义及文化内涵2. 木叶在日本文化中的应用3. 木叶与中国文化的联系与差异4. 木叶在其他语言和文化中的表达方式5. 实践环节:用日语进行关于“木叶”的讨论和表达三、教学方法1. 讲授法:讲解木叶的定义、文化内涵及在不同文化背景下的用法。

2. 案例分析法:分析具体实例,让学生了解木叶在日本文化中的应用。

3. 对比法:比较木叶与中国文化及其他文化的联系与差异。

4. 实践法:引导学生进行日语讨论和表达,提高实际运用能力。

四、教学准备1. 课件:制作关于木叶的PPT,包括图片、文字和实例。

2. 参考资料:准备相关论文、书籍和网络资源,以便在教学中提供更多相关信息。

3. 实践活动材料:准备用于实践环节的讨论话题和表达任务。

五、教学过程1. 导入:通过展示图片和提问方式引导学生思考木叶的含义和作用。

2. 讲解:详细讲解木叶的定义、文化内涵及在日本文化中的应用。

3. 比较:分析木叶与中国文化及其他文化的联系与差异。

4. 实践:分组讨论,让学生用日语表达关于木叶的观点和感受。

5. 总结:对本次课程进行总结,强调木叶在不同文化背景下的重要性。

6. 作业:布置相关作业,要求学生进一步研究和思考木叶在不同文化中的表达方式。

六、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论中的活跃程度和发言质量,评估学生对木叶文化的理解和运用能力。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的合作态度和贡献,以及对木叶主题的深入探讨。

3. 作业完成情况:检查学生作业的完成质量,评估学生对课堂所学内容的吸收和应用。

七、教学拓展1. 邀请日本文化研究专家进行讲座,加深学生对木叶在日本文化中地位的理解。

2. 组织学生参观日本文化展览或相关电影放映,通过直观体验加深对木叶文化内涵的认识。

《说“木叶”》教案(公开课)第一章:课程导入1.1 教师简要介绍本节课的主题《说“木叶”》,引导学生关注生活中的自然现象。

1.2 学生分享自己对“木叶”的印象和经历,激发学习兴趣。

1.3 教师总结:通过本节课的学习,我们将深入了解“木叶”的内涵和特点,感受自然之美。

第二章:了解“木叶”的起源和发展2.1 教师讲解“木叶”的起源,让学生了解“木叶”在历史长河中的地位。

2.2 学生分享自己对“木叶”的了解,讨论“木叶”的发展过程。

2.3 教师展示相关图片和案例,引导学生感受“木叶”在不同领域的应用。

第三章:探索“木叶”的内涵3.1 教师提问:“木叶”在文化、艺术、科学等方面有哪些内涵?3.2 学生分组讨论,分享各自的观点和发现。

3.3 教师总结:通过讨论,我们了解了“木叶”在各个领域的内涵,感受到了“木叶”的独特魅力。

第四章:观察和分析“木叶”的特点4.1 教师组织学生走出教室,观察校园中的“木叶”现象。

4.2 学生记录观察到的“木叶”特点,分享自己的感受。

4.3 教师引导学生分析“木叶”的特点,总结规律。

第五章:创作“木叶”作品5.1 教师布置作业:请学生结合自己对“木叶”的理解,创作一幅作品。

5.2 学生动手创作,展示自己的才华。

5.3 教师评价学生作品,给予鼓励和建议。

教学反思:本节课通过讲解、讨论、观察、创作等方式,使学生了解了“木叶”的起源、内涵和特点,培养了学生的观察力和创造力。

在教学过程中,教师应关注学生的个体差异,充分调动学生的积极性,使课堂氛围更加活跃。

教师还需不断提高自己的专业素养,为学生提供更有价值的学习资源。

第六章:了解“木叶”在不同文化中的象征意义6.1 教师介绍“木叶”在日本文化、中国传统文化中的象征意义。

6.2 学生分享自己对“木叶”象征意义的理解,讨论其在不同文化中的差异。

6.3 教师总结:通过学习,我们了解了“木叶”在不同文化中的象征意义,感受到了文化的多样性。

第七章:探讨“木叶”在现代生活中的应用7.1 教师提问:“木叶”在现代生活中有哪些应用?请举例说明。

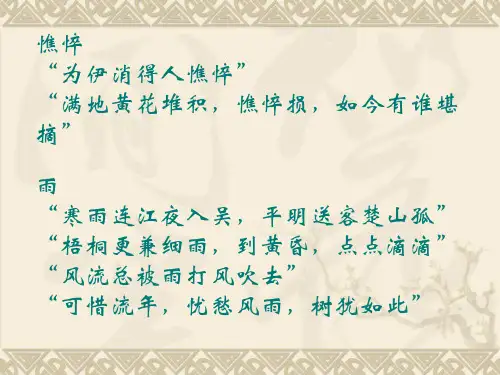

《说“木叶”》公开课教案教学目标:1.了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,提高鉴赏古典诗歌的能力。

2.能运用本课所学知识及获得的能力分析同类诗歌语言艺术现象。

3.感受中华文化的深厚积淀,唤起学生对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感。

教学重难点分析:教学重点:中国古典诗歌语言暗示性的特点。

教学难点:全文表面是分析古诗中“木叶”的艺术特征,实质则是谈中国诗歌语言艺术具有暗示性的重要特点。

教学时数:一课时教学设想:课前学生要充分自主预习,能借助段落的中心句,把握主要自然段的大意。

使用多媒体教学。

教学过程:一、导入新课:师生一起欣赏一篇高考满分作文(屏幕显示):广阔的苍穹上突然上演一出绝世的舞蹈。

然后,一个“雁字”,接着一个“雁字”。

我呆在那里,无法动弹,直到夜幕徐降,芦苇荡的尽头响起了母亲的呼唤声。

年少的我,并不知这里边有一种民族文化哀愁。

后来,我在古代名篇中,读到了“雁阵惊寒”,顿时感到了一种彻骨的诗意。

于是,我一次又一次仰望天空,努力寻找大雁的影子。

然而,我失落了,它们越来越少,“雁阵惊寒”般的名篇也很少问世……是谁偷走了“雁字”的影子?又是谁,荒芜了文化的天空,扼杀了我的诗意?……(2007年高考江苏卷《怀想天空》)一种美好事物的消亡,代表着一种生活情景的消逝,这位敏感的作者对此充满了叹惋和怅惘。

请大家找一找古诗文中包含大雁这一美好意象句子。

云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。

――李清照《一剪梅》雁过也,正伤心,却是旧时相识!――李清照《声声慢》征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

――王维《使至塞上》乡书何处达,归雁洛阳边。

――王湾《次北固山下》寒塘坐见秋晓发梳临水寒塘坐见秋乡心正无限一雁度南楼――唐.赵嘏《寒塘》渔舟唱晚,响绝彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

――王勃《滕王阁序》这些诗句寄托着对故乡的思念,对亲人信息的期盼。

但大雁何以能表现这种情感?今天我们在学习《说“木叶”》的过程中就会得到更深刻的启示。