马原第四章

- 格式:ppt

- 大小:7.15 MB

- 文档页数:138

第四章资本主义的形成及其本质教学目的和要求学习和掌握马克思揭示的人类社会发展规律,深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性,认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用,把握资本主义生产方式的本质,正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质。

教学要点●资本原始积累及其在资本主义生产方式形成中的作用●私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律●劳动价值论及其意义●剩余价值论及其意义●资本主义基本矛盾及其表现形式与经济危机●资本主义政治制度与意识形态的特点和本质关键词资本主义生产方式价值规律剩余价值资本主义基本矛盾资本主义政治制度资本主义意识形态马克思运用唯物史观剖析了资本主义社会,不仅发现了剩余价值产生的秘密,揭示了资本主义社会被社会主义社会所代替的历史必然性,而且揭示了商品经济发展和社会化生产的一般规律。

所有这些,对我们认识资本主义具有重要的意义。

第一节资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成在人类社会发展规律的作用下,人类社会经过原始社会和奴隶社会,进入封建社会,又经过封建社会进入资本主义社会。

同以往其他社会的更替一样,资本主义社会代替封建社会,也是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾发展的必然结果,也经历了长期的过程。

(一)资本主义生产关系的产生马克思指出:“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。

后者的解体使前者的要素得到解放。

”①在封建社会初期,封建生产关系同以铁器工具为特征的比较低下的生产力基本上是适应的。

但是,随着社会生产力的增长特别是封建社会后期商品经济的迅速发展,封建生产关系便越来越成为生产力发展的障碍。

生产关系同生产力的矛盾,引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解,导致城乡资本主义生产关系的产生。

资本主义萌芽于14世纪末15世纪初在地中海沿岸的一些城市出现,其途径有两个:一是从小商品经济分化出来;二是从商人和高利贷者转化而成。

马原理知识点总结思维导图第四章第四章:革命和反革命的历史规律1. 革命的历史观点•革命是社会发展的必然结果•革命是推动历史前进的动力2. 革命的发展阶段•断裂性阶段:旧制度被推翻,新制度建立•渐进性阶段:新制度不断完善,社会主义建设3. 社会主义革命的历史规律•无产阶级领导的社会主义革命是人类历史的必然发展阶段•社会主义革命的胜利取决于无产阶级政党的领导4. 社会主义革命的主要内容•推翻资产阶级统治,建立无产阶级专政•建立社会主义经济制度,实现生产资料公有制5. 反革命的历史规律•反革命是旧制度反抗新制度的必然表现•反革命是维护剥削阶级利益的行为6. 反革命的主要形式和特点•武装反革命•非武装反革命•利用外国势力干涉革命•使用各种手段反对无产阶级专政7. 分清革命和反革命的标准•是否符合人民的根本利益•是否符合社会发展的历史规律•是否推动社会向前发展8. 革命与反革命的斗争•革命和反革命是对立的•革命与反革命的斗争是长期的9. 无产阶级专政条件下的革命和反革命•无产阶级专政是革命胜利的基础•无产阶级专政对抗反革命是一场生死斗争总结本文主要讲述了第四章《革命和反革命的历史规律》的知识点总结。

首先,我们讨论了革命的历史观点,认识到革命是社会发展的必然结果,是推动历史继续前进的动力。

接着,我们学习了革命的发展阶段,分为断裂性阶段和渐进性阶段。

然后,我们深入了解社会主义革命的历史规律,强调了无产阶级领导的社会主义革命是人类历史的必然发展阶段,以及社会主义革命的主要内容。

接下来,我们转向反革命的历史规律,指出反革命是旧制度反抗新制度的必然表现,是维护剥削阶级利益的行为。

之后,我们详细介绍了反革命的主要形式和特点。

然后,我们讨论了分清革命和反革命的标准。

最后,我们了解了革命与反革命的斗争,以及无产阶级专政条件下的革命和反革命。

通过学习本文提供的知识点,我们能更好地理解第四章的内容,并加深对历史规律的认识,为我们进一步学习和了解马原理提供了有益的指导。

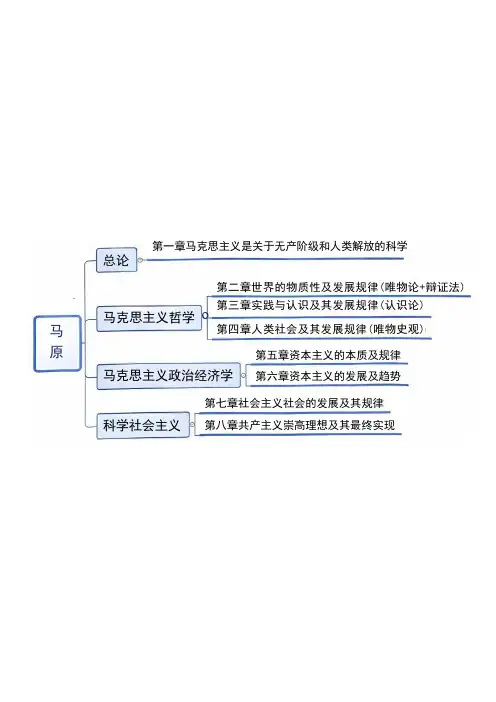

第一章马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学总论第二章世界的物质性及发展规律(唯物论+辩证法) 第三章实践与认识及其发展规律(认识论) 马克思主义哲学 o第四章人类社会及其发展规律(唯物史观)第五章资本主义的本质及规律第六章资本主义的发展及趋势第七章社会主义社会的发展及其规律第八章共产主义崇高理想及其最终实现马克思主义政治经济学科学社会主义马 原含义:马克思主义是由马克思和恩格斯创立并为后继者所不断发展的科 学理论体系,是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的学说,是关 于社会主义必然代替资本主义、最终实现共产主义的学说,是关于无产 阶级解放、全人类解放和每个人自由而全面发展的学说⊙三大基本组成部分:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义马克思主义基本原理日 是对马克思主义立场、观点和方法的集中概括社会根源:资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件 阶级基础:无产阶级在反抗资产阶级剥削和压迫的斗争中,逐渐走向自觉, 并迫切渴望科学理论的指导思想渊源:马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法空想社会主义提供了直接理论来源 细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论提供了自然科学前提马恩完成了从唯心主义向唯物主义的转变、革命民主主义向共产主义的转变提供了思想前提列宁把马克思主义基本原理与俄国实际相结合,创立了列宁主义中国共产党把马克思主义基本原理与中国实际相结合,产生了毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系(注意:中国特色社会主义理论体系包括邓小平理论、“三个代表”重 要思想。

科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想)习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新理论成果 科学性:马克思主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反 映革命性:集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场 实践性:从实践中来,到实践中去,在实践中接受检验,并随实践 不断丰富和发展(实践的观点是马克思主义首要和最基本的观点)20新增实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征★鲜明特征人民性:人民至上是马克思主义的政治立场20新增马克思主义第一次创立了人民实现自身解放的思想体系发展性:马克思主义是不断发展的学说,具有与时俱进的理论品质 开放性:马克思主义不断吸收人类历史上一切优秀思想 20新增 文化成果而不断丰富自己习近平总书记在《在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话》中将马克思主义的特征 表述为:马克思主义是科学的理论,创造性地揭示了人类社会发展规律;马克思主义是人民的理论,第一次创立了人民实现自身解放的思想体系;马克思主义是实践的理论, 指引着人民改造世界的行动;马克思主义是不断发展的开放的理论,始终站在时代前沿。

马原教材第四章引言《马克思主义哲学(马原)教材》是中国共产党中央委员会马克思主义理论学习大型群众教育活动的重要教材之一。

其中第四章主要介绍了唯物论的认识论与辩证法的内容。

本文将对该章进行详细解读。

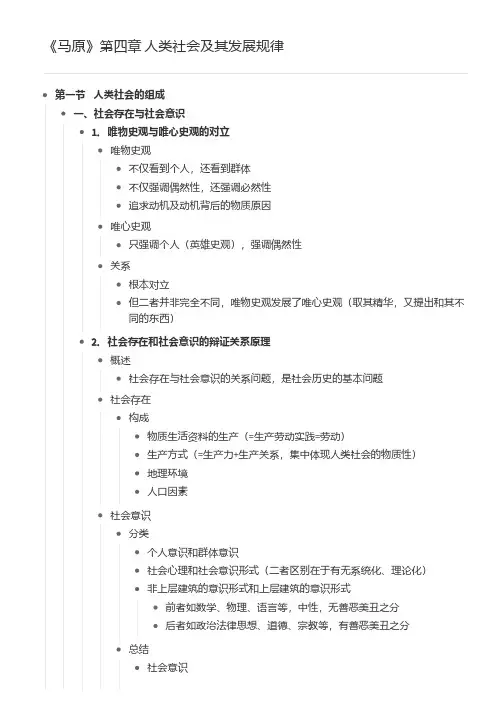

一、唯物论的认识论在唯物论的认识论中,认识是人类主体对客观世界进行改造和认识的过程。

人的认识能力是有限的,我们通过感觉、知觉、思维等活动来获取对客观事物的反映,但这些反映并不等同于客观事物本身。

唯物论的认识论强调实践的意义,指出只有通过实践对客观事物进行直接接触,才能更好地认识和改造世界。

唯物论的认识论还强调了客观性和主观能动性的统一。

客观事物的存在与否不取决于人的意识,但人的主观能动性可以通过实践来改造客观世界。

唯物论认为,人的主观能动性是在客观规律的指导下进行的,只有正确把握客观规律,才能更好地发挥主观能动性。

二、辩证法的基本概念辩证法是唯物论的认识论的基本方法论。

它强调事物的矛盾运动和统一,指出一切事物都是由相互矛盾的两个方面组成,并通过矛盾的斗争和统一来推动事物的发展。

辩证法的核心观点是矛盾的普遍性和普遍联系。

一切事物都包含着相互矛盾的两个方面,这些矛盾在事物的发展过程中相互斗争,同时又相互依存、相互渗透。

辩证法指出,只有正确把握事物的矛盾运动和统一,才能更好地认识和改造世界。

三、实践是认识的来源和标准实践是认识的来源和标准,是通过实践来验证和发展我们的认识。

唯物论的认识论强调了实践在认识过程中的重要性,认为只有通过实践对客观事物进行直接接触,才能更好地认识和改造世界。

实践不仅是认识的来源,也是认识的标准。

只有通过实践对认识进行检验,才能确定认识的正确性。

唯物论的认识论指出,人的认识是相对的、发展的,只有通过实践不断地纠正和发展认识,才能逐步接近客观事物的真相。

四、认识的辩证法过程认识的辩证法过程是指在实践的基础上,通过感觉、知觉、思维等活动对客观事物进行认识和改造的过程。

这个过程是一个不断深化的过程,通过感性认识和理性认识的结合,逐渐形成对客观事物的正确认识。

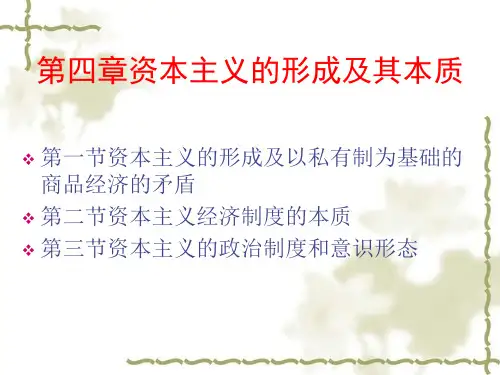

马原教材-第四章第四章资本主义的形成及其本质教学目的和要求学习和掌握马克思揭示的人类社会发展规律,深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性,认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用,把握资本主义生产方式的本质,正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质。

教学要点●资本原始积累及其在资本主义生产方式形成中的作用●私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律●劳动价值论及其意义●剩余价值论及其意义●资本主义基本矛盾及其表现形式与经济危机●资本主义政治制度与意识形态的特点和本质关键词资本主义生产方式价值规律剩余价值资本主义基本矛盾资本主义政治制度资本主义意识形态马克思运用唯物史观剖析了资本主义社会,不仅发现了剩余价值产生的秘密,揭示了资本主义社会被社会主义社会所代替的历史必然性,而且揭示了商品经济发展和社会化生产的一般规律。

所有这些,对我们认识资本主义具有重要的意义。

第一节资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成在人类社会发展规律的作用下,人类社会经过原始社会和奴隶社会,进入封建社会,又经过封建社会进入资本主义社会。

同以往其他社会的更替一样,资本主义社会代替封建社会,也是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾发展的必然结果,也经历了长期的过程。

(一)资本主义生产关系的产生马克思指出:“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。

后者的解体使前者的要素得到解放。

”①在封建社会初期,封建生产关系同以铁器工具为特征的比较低下的生产力基本上是适应的。

但是,随着社会生产力的增长特别是封建社会后期商品经济的迅速发展,封建生产关系便越来越成为生产力发展的障碍。

生产关系同生产力的矛盾,引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解,导致城乡资本主义生产关系的产生。

资本主义萌芽于14世纪末15世纪初在地中海沿岸的一些城市出现,其途径有两个:一是从小商品经济分化出来;二是从商人和高利贷者转化而成。

马原第四章官方笔记目录一、本章/教材结构图二、本章知识点及考频总结三、配套练习题四、 其余课程安排一、教材节构图第四章 资本主义的形成及其本质二、本章知识点及考频总结第一节 资本主义形成【知识点1】商品1、商品的二因素:使用价值和价值使用价值是商品的自然属性,价值是商品的社会属性。

2、生产商品的劳动的二重性:具体劳动和抽象劳动具体劳动创造商品的使用价值,是生产商品劳动的自然属性;抽象劳动创造商品的价值,是生产商品劳动的社会属性。

【知识点2】商品经济的产生和发展1、商品经济产生商品:为市场交换而生产的有用产品。

商品生产:以交换为目的而进行的生产活动。

商品交换:商品的互相让渡或以货币为媒介的买卖。

2、商品经济产生和存在的条件:1、社会分工的产生和存在;2、生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

(决定性条件)【知识点3】商品的价值构成与创造1、商品的价值的构成与创造:生产资料的原有价值+劳动的价值2、价值的唯一源泉是活劳动。

【知识点5】商品的价值量:1、生产商品的社会必要劳动时间决定商品的价值量。

社会必要劳动时间决定社会价值,个别劳动时间决定个别价值;2、商品交换是按照其社会价值进行;3、商品价值量同劳动生产率的关系:单位商品的价值量与包含在商品中的社会必要劳动量成正比,与生产该商品的劳动生产率成反比。

【知识点6】货币的本质和职能(1)货币的本质:固定充当一般等价物的商品。

(2)货币的职能:货币的五种职能是价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

价值尺度和流通手段是货币最基本的职能。

①价值尺度:货币是衡量和计算一切商品价值量大小的社会尺度。

②流通手段:指货币起着商品交换媒介的作用。

③贮藏手段:指货币退出流通领域,作为社会财富的一般代表而被保存起来。

④支付手段:指在商品赊购赊销过程中,当到期偿还货款时货币所执行的还款职能,以及用于清偿债务,支付赋税、租金、工资等所执行的职能。

⑤世界货币:指货币越出一国的范围,在世界市场上发挥一般等价物的作用。