中职语文基础模块下《边城》

- 格式:ppt

- 大小:4.85 MB

- 文档页数:60

《边城》教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 让学生了解《边城》的作者沈从文及其文学地位。

1.1.2 使学生掌握《边城》的主要情节、人物形象和艺术特色。

1.1.3 提高学生对现代文学作品的鉴赏能力,培养阅读兴趣。

1.1.4 引导学生树立正确的价值观,感悟人性的真善美。

1.2 教学内容1.2.1 作品背景介绍:沈从文及其创作《边城》的背景。

1.2.2 人物解析:翠翠、傩送、祖父等主要人物的性格特点和命运。

1.2.3 情节分析:小说开头的渡船场景、翠翠与傩送的相识、祖父的去世等关键情节。

1.2.4 艺术特色探讨:自然风光描绘、民俗风情的展现、心理活动的细腻刻画等。

第二章:教学方法与手段2.1 教学方法2.1.1 讲授法:讲解作品背景、人物关系、情节发展等。

2.1.2 互动讨论法:分组讨论人物性格、情节意义、艺术特色等。

2.1.3 情境教学法:通过图片、音乐等创设情境,增强学生体验。

2.2 教学手段2.2.1 多媒体课件:展示作品背景、人物关系、情节发展等。

2.2.2 图片资料:展示边城风光、民俗风情等。

2.2.3 音乐素材:播放与作品相关的音乐,增强氛围。

第三章:教学步骤与时间安排3.1 教学步骤3.1.1 引入新课:介绍沈从文及其文学地位,激发学生兴趣。

3.1.2 讲解作品背景:了解边城的风土人情,为学生理解作品打下基础。

3.1.3 分析人物形象:引导学生关注主要人物的性格特点和命运。

3.1.4 情节解析:通过讲解关键情节,使学生把握作品主题。

3.1.5 艺术特色探讨:引导学生发现小说的独特之处。

3.1.6 课堂互动:分组讨论,分享心得体会。

3.2 时间安排3.2.1 课堂讲授:共需4课时(每课时45分钟)。

第四章:教学评价与反馈4.1 课堂表现评价:关注学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况。

4.2 作业评价:检查学生读书笔记的质量,了解对作品的理解程度。

4.3 小组讨论评价:评价学生在讨论中的表现,鼓励主动发言和合作精神。

第1篇教学目标1. 理解小说《边城》的基本情节和人物形象。

2. 分析小说中的环境描写和人物心理描写。

3. 探讨小说的主题思想,培养学生对文学作品的鉴赏能力。

教学重点1. 小说《边城》的基本情节和人物形象。

2. 小说中的环境描写和人物心理描写。

教学难点1. 分析小说的主题思想。

2. 培养学生对文学作品的鉴赏能力。

教学过程一、导入新课1. 教师简要介绍小说《边城》的作者沈从文及其作品风格。

2. 提问:同学们对《边城》有什么了解?为什么说《边城》是一部描写湘西风情的经典作品?二、基本情节和人物形象分析1. 教师引导学生回顾小说的基本情节,分析人物形象。

2. 讨论翠翠、二老、天保等人物的性格特点和命运。

3. 分析小说中的环境描写,如湘西的山水、边城的民俗等,如何为人物塑造和情节发展提供背景。

三、环境描写和人物心理描写分析1. 教师引导学生分析小说中的环境描写,如湘西的自然风光、边城的民俗风情等。

2. 讨论小说中的人物心理描写,如翠翠对爱情的渴望、二老对亲情的依恋等。

3. 分析环境描写和人物心理描写如何共同推动小说情节的发展。

四、主题思想探讨1. 教师引导学生分析小说的主题思想,如人性、爱情、亲情、命运等。

2. 讨论小说中的悲剧色彩,以及作者对美好人性的呼唤。

五、课堂小结1. 教师总结本节课的主要内容,强调《边城》的基本情节、人物形象、环境描写和主题思想。

2. 鼓励学生在课后进一步阅读《边城》,深入体会小说的艺术魅力。

六、课后作业1. 深入阅读《边城》,撰写一篇读书笔记。

2. 分析小说中的某个人物形象,阐述其性格特点和命运。

教学反思1. 本节课通过分析小说《边城》的基本情节、人物形象、环境描写和主题思想,帮助学生理解这部经典作品。

2. 在教学过程中,注重引导学生积极参与讨论,培养学生的文学鉴赏能力。

3. 课后作业的设计旨在巩固所学知识,提高学生的阅读能力和写作能力。

第2篇教学目标1. 知识与技能:了解《边城》的基本情节,掌握作品中的主要人物形象,分析作品的艺术特色。

职业中专语文基础模板《边城》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《边城》的故事情节和人物形象;(2)能够分析《边城》中的文学手法和特点;(3)能够运用《边城》中的语言表达自己的观点和感受。

2. 过程与方法:(1)通过阅读和讨论,深入理解《边城》的内容和主题;(2)通过分析《边城》中的描写和对话,学习文学手法的运用;(3)通过写作和表达,培养自己的语言表达能力和创造力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对文学作品的欣赏和热爱,提高文学素养;(2)培养学生对人性的理解和关爱,提高人文素养;(3)培养学生对家乡和自然的热爱,提高环保意识。

二、教学内容1. 课文内容:(1)阅读和理解《边城》的故事情节和人物形象;(2)分析《边城》中的文学手法和特点;(3)欣赏《边城》中的描写和对话,感受作品的艺术魅力。

2. 相关知识:(1)了解作者沈从文的生平和创作背景;(2)了解《边城》在文学史上的地位和影响;(3)了解文学作品中的人性描写和社会背景的关系。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)理解《边城》的故事情节和人物形象;(2)分析《边城》中的文学手法和特点;(3)培养学生的阅读和欣赏能力。

2. 教学难点:(1)深入理解《边城》中的人性描写和社会背景的关系;(2)运用文学手法进行创作和表达。

四、教学方法1. 讲授法:讲解课文内容和相关知识;2. 讨论法:分组讨论和分享对课文的理解和感受;3. 阅读法:引导学生进行阅读和思考,培养阅读能力;4. 写作法:布置写作任务,培养学生的写作和表达能力。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评价学生的参与度和积极性;2. 课文理解:通过提问和作业,评价学生对课文内容的理解和掌握程度;3. 写作能力:通过写作任务,评价学生的写作和表达能力;4. 情感态度:通过学生的讨论和表达,评价学生对文学作品和人性关怀的态度和价值观。

六、教学准备1. 教材:《边城》文本;2. 参考资料:关于《边城》的评论、分析文章、沈从文的其他作品等;3. 教学工具:投影仪、白板、教学PPT等;4. 课前准备:布置学生预习课文,准备相关问题。

十七边城(节选)课文分析本文节选自《边城》第一章。

《边城》主要情节概括如下:在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。

他们热情助人,纯朴善良。

两年前,在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩[nuó]送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。

傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。

于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。

傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。

留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”课文分成两部分:第一部分(第1-第3自然段):描写湘西的自然风光和醇厚善良的民风。

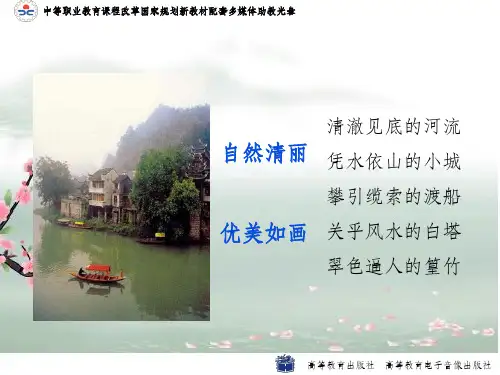

边城中无处不美,山美、水美、人美。

“小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇人茶峒的大河……小溪宽约二十丈,河床为大片石头作成。

静静的水即或深到一篙不能落底,却依然清激透明,河中游鱼来去皆可以计数。

”作者用简简单单的文字把我们带入了一个美丽的桃源。

河流,山,渡头,渡船,竹林,茅屋,小镇。

东晋陶渊明的《桃花源记〉中记载:“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

”这些无论魏晋的人的生活在别人眼中却是“豁然开朗,土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”的怡然自乐。

《边城》里那一种沉重古老静止的边城风景,以及边城小人物的生活状况,如一幅画。

茶峒,小溪,溪边白色小塔,塔下一户人家,家里一个老人,一个女孩,一只黄狗。

太阳升起,溪边小船开渡,夕阳西沉,小船收渡。

这种生活无形中就构成了一幅图画。

其中的意象与味道,沉淀了恢弘沧桑、沉寂凄婉的悲精。

作为图景,有永不褪色的鉴赏价值、浓厚的乡土气息:作为直实却有它无法承载的厚重:作为生活于其中的人更是另有一种悲凉无奈。

在课前,老师请同学们初步地阅读了课文,然后要求同学们以“边城是一座()的山城”为结构,在划线处进行填空,大家都非常积极地完成了这一项任务,我们来一起看一下大家对边城的评价。

【词云生成图】我们发现,在大家的评价中,哪一个词语非常频繁地出现了?明确:美那么,边城美在哪里呢?明确:景美,人美文中哪些地方为我们描绘了茶胴美丽的景色。

主要集中在文章的第几段?(1.2 两段)请一个同学来为我们读一读。

【视频配乐朗诵】山水浸润了茶帽,也浸润了这里的人们。

作者用简简单单的文字,把我们带入了一个美丽的桃源:河流、山、渡头、渡船、竹林、茅屋、小镇。

东晋陶渊明的《桃花源记》中记载:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

而这座小小的边城,不正是另一个世外桃源吗?沈从文在小说开头,用短短的寥寥几笔,就将我们带进了这个灵性浪漫的小城,那么,在这个小城中的人们的美,似乎也就不那么让人惊讶了。

接下来,就让我们采访一下这座城市中的人们。

在课文节选的片段中,主要出现了哪些人物?明确:过渡的人们;爷爷;翠翠他们身上,又通过什么样的事情,表达了怎样的人性之美呢?【学生小组讨论】爷爷:淳朴、尽职尽责翠翠:纯真、活泼、善良、孝顺过渡的人们:淳朴我们通过对景物和人物的解读,能够感受到,边城是一个仿佛世外桃源一样的地方。

那么沈从文为什么要去描绘这样的一座小镇呢?而不是写上海、北京或者其他的小山村呢?接下来,就让我们采访一下沈从文本人。

(因为沈从文是湘西人,这是他小时候生活的真实写照。

)沈从文,现代小说家,散文家,文物研究家。

沈从文从出生到十五岁随军外出,一直生长在湖南西部的凤凰城中。

澄清的沅水,肥沃平衍的两岸,苍翠欲滴, 深绿逼人的数目,这些动人的画面,都来自他童年记忆中自然和谐的湘西小城。

这里的兵卒淳善如平民,农民勇敢安分,商人洒脱自信,一切人都是如此淳朴良善。

就像他在《从文自传》里所说的:现在还有很多人生活在那个城市里,我却常常生活在那个小城过去给我的印象里。

九、边城教学目标:1、了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2.把握对人物的描写,分析主要人物重点是翠翠的形象。

3.结合人物分析,领会作者的创作目的,小说的主旨。

4.走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

教学重点和难点:重点:了解小说的情节;借助情节和环境,鉴赏人物形象难点:分析探讨文章的文化内涵,深入理解小说的主题。

教学方法:以学生为主体,教师为主导,采用多媒体辅助法,课时安排: 2课时教学过程:第一课时一、导入繁华的大都市,令人目不暇接、心醉神迷。

林立的高楼、琳琅的商品、穿梭的人流、怡人的乐园。

闲暇时,我们是不是也想让生活增添点儿古朴意趣呢?这节课,我们就来拜读著名作家沈从文先生的《边城》,神游于作品描写的几十年前的湘西,感受那里闪烁着的正直朴素的人性美。

现在我们就一起去沈从文的“边城”看看,看看那里的山、水、人吧。

(放录象,在音乐的伴奏下朗诵)“由四川过湖南去,靠东有一条官路。

这官路将近湘西边境,到了一个地名为‘茶峒’的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独人家。

这户人家只一个老人,一个女孩,一只黄狗…”这就是沈从文笔下的《边城》,小说写的就是这户人家的故事,其中的“女孩”名叫翠翠。

她是怎样的姑娘呢?(放录象,女声朗诵)“翠翠在风日里长着,把皮肤变得黑黑的,触目为清山绿水,一对眸子清明如水晶,自然既养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。

人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想残忍事情,从不发愁,从不动气”…这就是翠翠。

小说中的天保、傩送兄弟俩都爱上了她,为爱情展开竞争。

按当地习俗,要在大月亮的晚上用歌声向姑娘求爱。

阴历十四到了,月也快圆了。

二、检查预习情况:请学生通过阅读找出文中描写环境的语句或语段,并与学生共同研讨:这些景物描写有何共同特点?又有什么作用?参考:第一处,首段“天已快夜了…心中有些薄薄的凄凉。

”第二处,第一部分“翠翠坐在溪边…就忽然哭起来了。

职业中专语文基础《边城》教案第一篇:职业中专语文基础《边城》教案《边城》教案【知识目标】一、了解小说所描写的“边城”的风土人情,体会沈从文的小说风格。

二、分析主要人物翠翠的形象,体会心理描写的成功之处三、借助工具书掌握常用词语并能辨析运用【能力目标】一、结合社会背景与人物分析,领会作者的创作意图二、结合个人理解,试着谈谈对小说的主题思想的认识三、能运用比较鉴赏方法,写一点鉴赏文字【情感目标】一、结合社会背景,体会边远地区人民的生活艰辛与顽强乐观,培养正确的人生观、价值观。

二、理解小说描绘的风情美与人性美,激发对人生、生活、社会的热情【重点、难点】一、了解小说所描写的“边城”的风土人情,体会沈从文的小说风格。

分析主要人物翠翠的形象,体会心理描写的成功之处是本文学习的重点。

二、结合社会背景与人物分析,领会作者的创作意图和对小说的主题思想的认识是本文难点。

【教学方法】讨论法点拨法多媒体辅助(影片)【教学时数】二课时【教学过程】第一课一、检测预习1、给下列加点字注音。

喁喁yú私语黑黝黝yǒu 痴chī情焖mèn 涎xián 莞wǎn尔2、解释下列词语。

喁喁张冠李戴:涎皮莞尔信口开河二、作者作品简介沈从文(1902~1988年),现代小说家、散文家。

原名沈岳焕,湖南风凰县人。

沈从文一生共出版了《石子船》、《蜜柑》、《八骏图》、《雨后及其他}、《月下小景》、《从文子集)等30多种短篇小说集和{边城》、《阿丽思中国游记》、《长河》等6部中长篇小说,他的大部分小说是以湘西生活为背景,对故乡人民怀有不可言状的同情与温爱。

以其特异的“生命形式”,熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画于一炉,展示其民性的精犷强悍、民俗的淳厚善良,使作品充溢着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

中篇小说《边城》完成于1939年,是沈从文最负盛名的代表作。

《边城》寄寓着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性美最突出的作品。

中职边城教学设计 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】中职《边城》教学设计教学篇目:《边城》(高教版中职语文基础模块下册第三单元)(节选第一章)教材分析:《边城》是一部内涵非常丰富的作品,在课堂中不可能面面俱到,而应当结合本篇课文“美好亲情”的主题,突出古朴淳厚的湘西环境和自然纯洁的人物感情。

课文节选的第一章对环境及人物的总述多从正面落笔,写得比较透彻,相对容易理解;切合中职学生的学习实《边城》整部小说的悲剧意蕴在选段中体现得并不明显,考虑到这个问题际水平。

另一方面,《边城》是沈从文的代表的复杂性和学生的理解水平,在教学中对此将采取相对简略的处理。

作,考虑中职学生语文能力及课外学习的局限性,立足于节选的文本,通过品读语句、揣摩细节来领会沈从文小说的特点,再适当补充课外资料,加深理解。

学情分析:《中职语文教学大纲》要求学生能够“感受文学形象,品味文学作品的语言和艺术技巧的表现力,初步鉴赏文学作品。

”学生在当前阶段已具备了一定的现代文阅读能力,能够初步把握课文内容,概括要点,理解作者的思想感情。

但是,90 后的学生对《边城》描绘的世界普遍有一种隔膜感,在教学中要着重引导学生通过品读细节、品味语言,来贴近那个世界,感受自然健康的人性之美,领略湘西世界的诗情画意。

教学目标:1.了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2.把握对人物的描写,重点分析翠翠的形象。

3.结合人物分析,领会作者的创作目的,小说的主旨。

4.走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

教学重点1.了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2.把握对人物的描写,重点分析翠翠的形象。

教学难点1.领会作者的创作意图和小说的主旨。

2.走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

教学方法情境教学法、阅读探究法教学课时:两课时课前准备:观看电影《边城》,初步感受边城之美。

高教版中职语文(基础模块)下册第9课《边城》教案高教版中职语文基础模块下册教案设计中职《边城》教学设计教学篇目:《边城》(高教版中职语文基础模块下册第三单元)(节选第一章)教材分析:《边城》是一部内涵非常丰富的作品,在课堂中不可能面面俱到,而应当结合本篇课文“美好亲情”的主题,突出古朴淳厚的湘西环境和自然纯洁的人物感情。

课文节选的第一章对环境及人物的总述多从正面落笔,写得比较透彻,相对容易理解;切合中职学生的研究实《边城》整部小说的悲剧意蕴在选段中体现得并不明显,考虑到这个问题际水平。

另一方面,《边城》是XXX的代表的复杂性和学生的理解水平,在教学中对此将采取相对简略的处理。

作,考虑中职学生语文能力及课外研究的局限性,立足于节选的文本,通过品读语句、揣摩细节来领会XXX小说的特点,再适当补充课外资料,加深理解。

学情分析:《中职语文教学大纲》要求学生能够“感受文学形象,品味文学作品的语言和艺术技巧的表现力,初步鉴赏文学作品。

”学生在当前阶段已具备了一定的现代文阅读能力,能够初步把握课文内容,概括要点,理解作者的思想感情。

但是,90后的学生对《边城》描绘的世界普遍有一种隔膜感,在教学中要着重引导学生通过品读细节、品味语言,来贴近那个世界,感受自然健康的人性之美,领略湘西世界的诗情画意。

教学目标:1.了解XXX描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

1高教版中职语文基础模块下册教案设计2.把握对人物的描写,重点分析XXX的形象。

3.结合人物阐发,领会作者的创作目的,小说的主旨。

4.走进作者修建的善与美的理想天下,体味人性之美。

讲授重点1.了解XXX描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2.把握对人物的描写,重点分析XXX的形象。

教学难点1.领会作者的创作意图和小说的主旨。

2.走进作者修建的善与美的理想天下,体味人性之美。

教学方法情境教学法、阅读探究法教学课时:两课时课前准备:观看电影《边城》,初步感受边城之美。