心理的正常与异常

- 格式:ppt

- 大小:256.04 KB

- 文档页数:25

区分正常心理状态和异常心理状态的原则正常心理状态是指人们在日常生活中表现出的正常的心理活动和情绪反应。

正常心理状态具有以下几个特点:稳定性、适应性、积极性和平衡性。

正常心理状态下的人们通常能够适应环境的变化,保持稳定的情绪和积极的心态,能够正常地处理各种问题和挑战。

而异常心理状态是指人们在一定情境下出现的与正常心理状态不一致的心理活动和情绪反应。

异常心理状态可能表现为情绪过于激动或低落、行为异常、思维混乱、对现实失去正确判断能力等。

异常心理状态可能是由于内在因素如遗传、生理或心理疾病引起的,也可能是由于外在因素如创伤、压力或环境变化引起的。

为了区分正常心理状态和异常心理状态,我们可以根据以下原则进行判断:1. 持续性与程度:正常心理状态通常是短暂的,而异常心理状态可能是持续的。

正常情绪和心理反应会随着时间的推移而逐渐消退,而异常心理状态可能会长时间存在并且影响人们的日常生活。

此外,异常心理状态的程度也会更加严重,超出正常范围。

2. 功能状况:正常心理状态下的人们能够正常地进行工作、学习和社交活动,能够适应环境的变化。

而异常心理状态下的人们可能会出现功能障碍,无法正常进行日常活动,无法有效应对外界的刺激和挑战。

3. 自觉与他觉:正常心理状态下的人们通常能够自觉地认识到自己的心理状态,并能够主动采取相应的调节和控制措施。

而异常心理状态下的人们可能对自己的心理状态缺乏认识,或者认识到了但无法有效地控制和调节。

4. 影响范围:正常心理状态通常是局部性的,只会在特定的情境下出现。

而异常心理状态可能会波及到人们的各个方面,影响到他们的情绪、行为、思维和身体健康。

5. 外界评价:正常心理状态下的人们通常能够被周围的人们认可和接纳,而异常心理状态下的人们可能会被他人所排斥或被视为不正常。

区分正常心理状态和异常心理状态的原则包括持续性与程度、功能状况、自觉与他觉、影响范围和外界评价。

在日常生活中,我们应该密切关注自己和他人的心理状态,及早发现和处理异常心理状态,以保持良好的心理健康。

正常心理与异常心理的区分标准正常心理与异常心理,作为心理学领域的重要概念,对于我们理解个体心理健康和疾病的界定至关重要。

在本文中,我们将深入探讨正常心理与异常心理的区分标准,并试图从简单到复杂的角度全面解析这一主题。

1. 什么是正常心理?让我们来理解一下什么是正常心理。

正常心理是指符合一定社会文化背景下对个体心理健康的一种认可的状态。

在心理学中,通常将正常心理定义为个体符合社会期望、能够有效应对生活压力并且具有相对稳定情绪状态的心理状态。

正常心理具有稳定性、适应性和积极性的特征,能够使个体在社会交往和个人成长中有效运作。

2. 异常心理的特征相对于正常心理,异常心理则表现出一些突破了社会认可标准的特征。

异常心理可能包括情绪不稳定、认知功能障碍、行为举止异常等各种表现。

在心理学中,异常心理被视为对个体心理健康的一种损害,需要进行深入的评估和干预。

3. 区分标准接下来,我们将重点讨论正常心理与异常心理的区分标准。

正常心理与异常心理之间并不存在一条清晰明确的界限,因此区分标准需要综合考虑多个方面。

3.1 行为表现我们可以从个体的行为表现入手来进行区分。

正常心理下的个体往往表现出对日常生活有序进行的能力,并且能够适应不同情境下的行为表现。

而异常心理可能表现为行为举止异常、对外界刺激反应过度或迟钝等特征。

个体的行为表现是否符合社会期望、是否具有适应性是区分正常心理与异常心理的重要标准之一。

3.2 情绪稳定性情绪稳定性也是区分标准之一。

正常心理下的个体通常具有相对稳定的积极情绪,能够有效管理负面情绪并维持良好的心理平衡。

而异常心理可能表现为情绪波动大、持续时间长、影响日常生活的情况。

个体的情绪稳定性和情绪管理能力也是区分正常心理与异常心理的重要依据。

3.3 认知功能我们可以从认知功能入手来进行区分。

正常心理下的个体通常具有较为健康的认知功能,包括记忆、注意力、思维等能力。

而异常心理可能表现为认知功能障碍,例如记忆力减退、注意力不集中、思维混乱等症状。

区分正常心理和异常心理的标准

区分正常心理和异常心理的标准可以通过以下几个方面来考量:

1. 异常感受和行为的频率和强度:异常心理通常表现为频繁、持久或强烈的情绪波动、行为反应或感受。

相比之下,正常心理一般在某种程度上适应和应对各种情境,情绪和行为反应相对平衡和稳定。

2. 异常心理对生活或人际关系的影响:异常心理可能会导致个人在生活中的各个领域出现明显的功能障碍,例如工作、学习、人际关系等。

而正常心理则一般不会导致明显的生活功能障碍。

3. 异常心理的病程和发展:异常心理在病程上往往是持续存在或逐渐恶化的,而正常心理在没有遇到极端情况下则一般是相对稳定的。

4. 异常心理的社会文化背景:心理的正常与异常是与社会文化背景相关的,因此,对于某些心理反应和行为,其在不同文化或社区中的判断和对待有所不同。

如果一个心理状态或行为被社会文化普遍视为不正常或异常,那么它很可能就是被视为异常心理。

需要强调的是,区分正常心理和异常心理并不是一件非常明确和简单的事情,它需要考虑到个体的特定情况和背景,并需要由专业人士(例如心理学家或精神科医生)进行综合评估,而不能仅通过一两个方面的判断。

因此,在怀疑自己或他人是否存在异常心理时,最好咨询专业人士的建议。

正常心理与异常心理的判断标准判断一个人的心理状态是正常还是异常,可以参考以下标准:1.功能性正常心理状态下,个体能够有效地适应日常生活和社会环境,完成各项任务,并拥有良好的人际关系。

异常心理状态可能表现为功能受损,无法正常应对日常事务,情绪波动较大,社交困难等。

2.持久性和频率正常心理状态下,个体的情绪和行为反应具有一定的持久性和稳定性,并在合适的时间和场合出现。

异常心理状态可能表现为情绪或行为反应异常频繁、过于强烈或持续时间过长,超出了正常范围。

3.自主性和自我决定性正常心理状态下,个体能够自主地做出决策,表现出一定的自我意识和自我控制能力。

异常心理状态可能表现为自我决策受限、缺乏自主性,或者无法有效控制自己的情绪和行为。

4.适应性正常心理状态下,个体能够适应不同的环境和生活压力,寻求有效的解决问题的方式,并保持相对稳定的情绪状态。

异常心理状态可能表现为适应能力下降,对生活事件或压力反应过度或不足。

5.健康影响正常心理状态下,个体的心理健康状况对其身体健康和整体生活质量有积极影响。

异常心理状态可能导致身体健康问题的出现或加剧,影响社交关系、工作效率、学习能力等方面。

需要指出的是,心理状态的判断是复杂而主观的,应该综合考虑个体的背景、文化、社会环境等因素。

对于确定心理状态是否异常,最好寻求专业心理健康专家的评估和建议。

他们可以使用标准化的心理评估工具和临床经验来帮助判断一个人的心理健康状况。

心理评估的技巧有哪些?进行心理评估时,心理健康专家会使用多种技巧和工具来获取客观和准确的信息。

以下是一些常用的心理评估技巧:面谈和访谈:与被评估者进行面对面的交谈和访谈,以了解他们的个人历史、背景、目标、困扰和情绪状态。

这有助于建立信任关系,收集详细的信息并获得更深入的理解。

观察:通过观察被评估者的言语、行为、肢体语言、面部表情和情绪反应等,获取非言语性的信息。

观察可以提供关于情绪状态、紧张程度、自信程度等方面的线索。

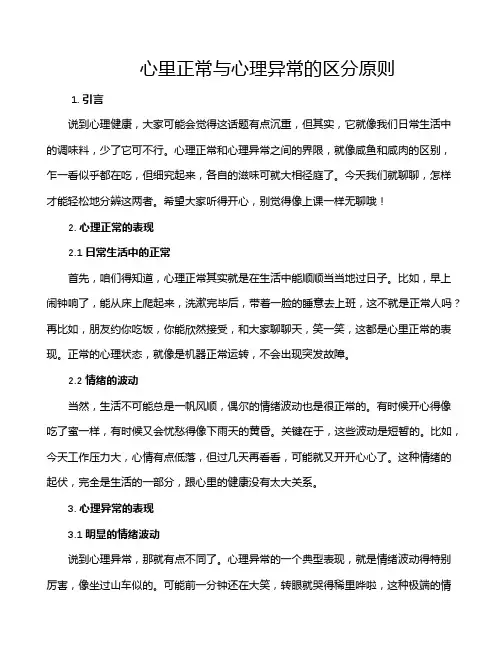

心里正常与心理异常的区分原则1. 引言说到心理健康,大家可能会觉得这话题有点沉重,但其实,它就像我们日常生活中的调味料,少了它可不行。

心理正常和心理异常之间的界限,就像咸鱼和咸肉的区别,乍一看似乎都在吃,但细究起来,各自的滋味可就大相径庭了。

今天我们就聊聊,怎样才能轻松地分辨这两者。

希望大家听得开心,别觉得像上课一样无聊哦!2. 心理正常的表现2.1 日常生活中的正常首先,咱们得知道,心理正常其实就是在生活中能顺顺当当地过日子。

比如,早上闹钟响了,能从床上爬起来,洗漱完毕后,带着一脸的睡意去上班,这不就是正常人吗?再比如,朋友约你吃饭,你能欣然接受,和大家聊聊天,笑一笑,这都是心里正常的表现。

正常的心理状态,就像是机器正常运转,不会出现突发故障。

2.2 情绪的波动当然,生活不可能总是一帆风顺,偶尔的情绪波动也是很正常的。

有时候开心得像吃了蜜一样,有时候又会忧愁得像下雨天的黄昏。

关键在于,这些波动是短暂的。

比如,今天工作压力大,心情有点低落,但过几天再看看,可能就又开开心心了。

这种情绪的起伏,完全是生活的一部分,跟心里的健康没有太大关系。

3. 心理异常的表现3.1 明显的情绪波动说到心理异常,那就有点不同了。

心理异常的一个典型表现,就是情绪波动得特别厉害,像坐过山车似的。

可能前一分钟还在大笑,转眼就哭得稀里哗啦,这种极端的情绪变化,让人感觉自己就像是一个随时可能爆炸的气球,根本没法控制。

有时候,你会发现,自己对身边的人事物都提不起兴趣,哪怕是以前最喜欢的活动,现在也觉得索然无味,这就得引起重视了。

3.2 持续的负面情绪再者,心理异常往往伴随着持续的负面情绪。

比如,明明是个阳光明媚的好日子,你却像是披了一层阴霾,觉得无论做什么都没劲,甚至开始自我怀疑。

老话说“心病还须心药医”,这个时候,自己调整的能力显得尤为重要。

如果这种负面情绪持续了好几周,甚至几个月,那就有必要找专业的心理医生聊聊了。

4. 如何分辨正常与异常4.1 自我观察与反思那么,咱们该如何分辨心理正常与心理异常呢?首先,可以进行自我观察和反思。

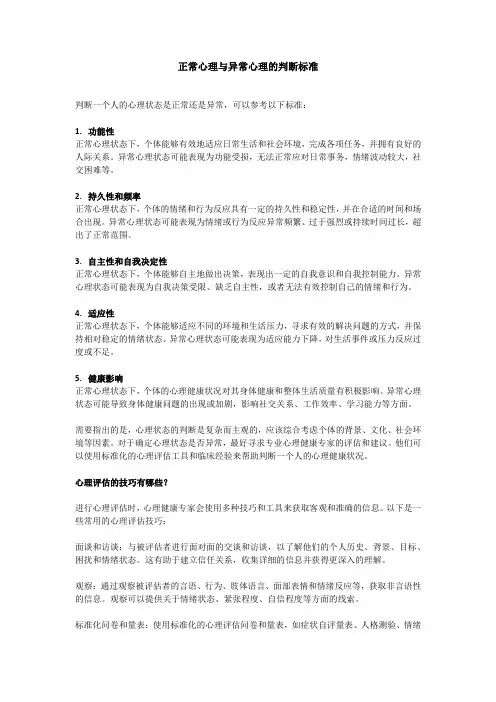

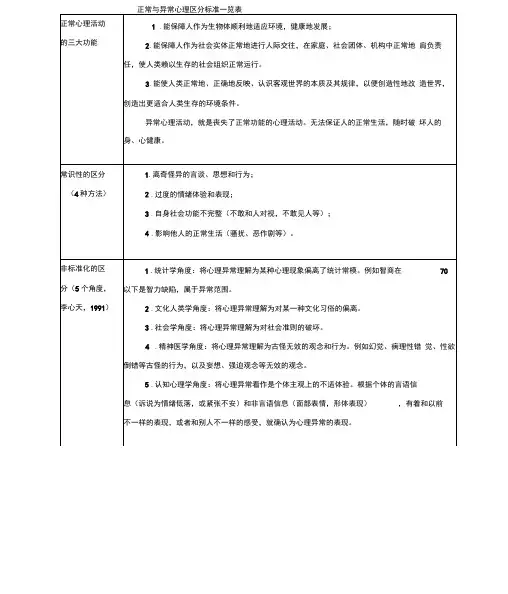

正常与异常心理区分标准一览表评估心理健康的标准许又新评估心理健康三标准(1988 年)郭念峰心理健康水平十标准(1986 年)1.体验标准:是指以个1. 心理活动强度:指6. 康复能力:指从创伤刺激人的主观体验和内心世界对于精神刺激的抵抗中恢复到往常水平的能力。

的状况,主要包括,是否能力。

7. 心理自控力:情绪的强有良好的心情和恰当的自2. 心理活动耐受力:度、情感的表达、思维的方我评价等等。

指长期经受精神刺激向和思维的过程都是在人的2.操作标准:是指通过的能力。

自觉控制下实现的。

观察、实验和测验等方法3. 周期节律性:人的8. 自信心:实质上是正确自考察心理活动的过程和效心理活动在形式和效我认自的能力。

应,其核心是效率,主要率上都有自己内在的9. 社会交往:人类的精神活包括个人心理活动的效率节律性。

动得以产生和维持,其重要和个人的社会效率或社会4. 意识水平:意识水的支柱是充分的社会父往。

工作。

如工作及学习效率平的咼低,往往以注意10.环境适应能力:使自身与高低,人际关系和谐与否力品质的好坏为客观环境达到新的平衡的过程等等。

指标。

叫适应。

积极去改变环境为3. 发展标准:即着重对5. 暗示性:易受暗示主动适应;躲避环境的冲击人的个体心理发展状况进的执行,往往容易被周为消极适应,其内在意义也行纵向考察与分析。

围环境的无关因素引含有积极的一面。

如“韬晦、起情绪的波动和思维忍耐”等。

的动摇。

THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。

心理学中的正常与异常心理发展研究正常心理发展一直是心理学研究的重要领域之一,而对于异常心理发展的研究也愈发引起了学者们的关注。

正常与异常心理发展的研究让我们更好地理解人类心理的本质,促进个体的健康成长和幸福生活。

本文将从理论基础、研究方法和应用三个方面展开论述。

一、理论基础在正常与异常心理发展的研究中,心理学学者们提出了多个理论来解释个体心理的成长和发展。

其中,爱因斯坦的认知发展理论对正常心理发展的解释具有重要意义。

他认为,个体在不同的发展阶段会经历认知结构和思维方式的演变,从而逐渐形成了成人的思维方式。

而异常心理发展的理论基础主要包括精神分析理论和行为主义理论。

精神分析理论认为,异常心理发展受到潜意识的影响,而行为主义理论强调外界环境对个体行为的塑造作用。

二、研究方法为了深入研究正常与异常心理发展,心理学研究者们采用了多种研究方法。

首先,纵向研究是一种常用的方法。

通过长期的追踪观察,研究者能够了解个体在不同阶段的发展特点和心理变化。

另一方面,横向研究也被广泛应用。

通过在一段时间内收集大量个体的数据,研究者可以比较不同个体之间的心理发展差异,并探索其背后的原因。

此外,实验研究在正常与异常心理发展的探索中也起到了重要作用。

研究者操纵不同变量,观察其对个体心理发展的影响,以揭示其内在机制。

三、应用正常与异常心理发展的研究成果在实践中有着广泛的应用。

首先,正常心理发展的研究结果可以为教育工作者提供指导。

了解不同年龄段的儿童认知和情绪发展特点,有助于优化教育方式,促进他们的健康成长。

其次,异常心理发展的研究成果对心理健康专业人员具有重要参考价值。

他们可以通过深入了解异常心理发展的机制和特点,指导临床实践,研发有效的心理治疗方法。

此外,研究成果还可以为心理健康宣传和干预提供科学依据,促进社会的心理健康发展。

总结正常与异常心理发展的研究对于我们了解人类心理的本质以及促进个体的健康成长和幸福生活具有重要意义。

心理学中,对心理正常和心理异常的判别标准是一个复杂而又关键的问题。

在我们日常生活中,经常会听到有关心理健康和心理异常的话题,但究竟什么是心理正常,什么是心理异常,以及如何进行判别却不是那么容易的事情。

本文将从多个角度探讨心理正常和心理异常的判别标准,以期更好地理解这一问题。

一、心理正常的判别标准心理正常通常指个体心理状态和行为表现与社会、文化、家庭背景相适应、相协调、积极健康的状态。

心理正常的判别标准主要包括以下几个方面:1. 自我感觉是否良好。

正常的心理状态下,个体通常会感到对自己和周围环境的适应是良好的,能够积极应对生活中的变化和挑战。

2. 社会适应能力。

正常的个体通常能够与周围社会、文化环境和他人建立良好的关系,积极参与社会活动、工作和学习。

3. 情绪稳定。

正常的个体在经历情绪波动后能够自我调节,保持情绪稳定,不易受外界因素影响。

4. 生活功能正常。

正常的个体能够保持身心健康,完成日常生活和工作学习任务。

以上是心理正常的简要判别标准,但在具体情况下,还需要结合个体的特质和环境因素来进行综合评估。

二、心理异常的判别标准心理异常通常指个体心理状态和行为表现与社会、文化、家庭背景不相适应、不协调、不积极健康的状态。

心理异常的判别标准主要包括以下几个方面:1. 行为出现异常。

包括但不限于严重的冲动和攻击性行为、自伤、自杀倾向,特殊的回避和逃避行为。

2. 情绪波动明显。

包括但不限于长期的忧郁、焦虑、恐惧、愤怒等情绪,以及对情绪的过度反应或抑制。

3. 生活功能受损。

表现为无法正常完成日常生活和工作学习任务,严重影响社会功能和人际关系。

4. 异常信念和感知。

包括但不限于幻听、幻觉、妄想等症状,以及对现实的扭曲理解和解释。

以上是心理异常的简要判别标准,但也需要根据具体情况和专业的心理评估来进行判断。

总结通过以上简要介绍,我们可以看出心理正常和心理异常的判别标准是一个相对复杂的问题。

在实际生活中,我们往往不能简单地根据表面的行为和情绪来判断一个人的心理状态,而需要全面而深入地了解个体的心理特点和周围环境的影响。

正常心理与异常心理概述正常心理与异常心理是心理学研究中的两个关键概念。

正常心理主要指人类在日常生活中表现出的心理状态和行为方式,是一种符合社会和文化规范的心理状态。

然而,异常心理则是指人类表现出的与正常心理不符的心理状态和行为。

正常心理通常表现出以下几个特点:稳定性、适应性、可预测性和个体差异。

稳定性指的是人类心理状态的相对恒定性,即一个人在大部分时间内表现出相似的心理状态。

适应性是指人类根据环境和社会要求调整自己的心理状态和行为方式。

可预测性指的是人类心理状态具有一定的规律性,可以通过一些指标或刺激来预测一个人的心理状态。

个体差异是指不同个体在心理状态和行为方式上存在差异,每个人都有自己独特的心理特点。

异常心理则是指人类表现出的与正常心理状态明显不一致的心理状态和行为。

它可以包括各种心理障碍、精神疾病和行为异常等。

异常心理通常表现出以下几个特点:不稳定性、不适应性、不可预测性和个体差异。

不稳定性指的是异常心理状态的不稳定性,即一个人的心理状态可以在短时间内发生剧烈的变化。

不适应性是指异常心理状态不符合社会和文化规范,会影响个体与周围环境的适应能力。

不可预测性指的是异常心理状态难以通过一些常规的指标或刺激来预测。

个体差异是指在异常心理状态下,不同个体的表现方式和症状有所不同。

了解正常心理和异常心理对于心理学研究和实践具有重要意义。

对于正常心理的研究可以帮助我们更好地理解人类的心理特点和行为方式,为个体和社会提供心理健康的指导和支持。

而对于异常心理的研究则有助于我们认识和理解各种心理障碍和精神疾病的成因和表现,为临床诊断和治疗提供科学依据。

总之,正常心理和异常心理是心理学研究中的两个重要概念。

正常心理是人类在日常生活中表现出的心理状态和行为方式,符合社会和文化规范;而异常心理则是人类表现出的与正常心理不一致的心理状态和行为。

了解这两个概念有助于我们更好地理解和支持个体的心理健康。

判断正常心理与异常心理的原则在我们的日常生活中,心理健康可是个大话题。

大家都知道,心理健康就像是生活的调味剂,少了它,人生就变得索然无味。

可这心理健康和异常心理又是怎么回事呢?判断正常心理和异常心理有几个简单的原则,听起来可能会有点儿拗口,但其实说白了就是关注生活中的一些细节。

你想啊,正常心理就像是和睦的邻居,偶尔吵架、偶尔抱怨,但大多数时间都能和睦相处。

反观异常心理,就像那隔壁家时常发出奇怪声响的怪人,时不时让人捉摸不透。

正常心理的人通常能够适应环境,面对生活中的各种挑战时,心态也比较阳光。

他们可能会遇到压力、焦虑,甚至偶尔心情不佳,但这些都在正常的范围内。

就好比是下雨天,虽然会让人有点儿闷闷不乐,但总归是能在雨过天晴之后重新迎接阳光的。

而异常心理的人,可能在遇到困难的时候,心态就会失去平衡,像是被大风吹走的纸鸥,彻底迷失了方向。

这样的状态,可能会让他们在生活中频频碰壁,甚至连基本的日常活动都变得困难重重。

我们再聊聊情绪的波动。

正常心理的人情绪起伏是正常的,他们能感受到快乐、悲伤、愤怒,甚至会有失落的时候,但这些情绪通常是短暂的,不会让人觉得生活失去了希望。

就像一阵风吹过,虽然会带来点儿波澜,但终究会恢复平静。

而异常心理的人呢,可能会在情绪上过于极端,像是坐上了过山车,时而高亢,时而低落,让人捉摸不透。

这种情绪的极端波动就像是暴风雨前的宁静,让人觉得不安。

再来看看人际关系。

正常心理的人在与他人交往时,能够感受到温暖和支持。

他们会建立起稳定的关系,和朋友、家人之间也能轻松沟通。

而异常心理的人往往在这个方面比较困难,可能会感到孤独,或者在与人交往中总是有种不适应的感觉。

像是个独行侠,虽说很酷,但内心却渴望能有人理解。

这种孤独感就像是一个无形的墙,把他们和外界隔离开来。

然后,咱们再说说自我认知。

正常心理的人通常对自己有个比较清晰的认知,知道自己的优点和缺点,接受自己不完美的一面。

就像一块璞玉,虽然有些瑕疵,但依然有它的光彩。

心理学区分心理正常和异常的标准心理学作为一个独立的学科,旨在研究人类的心理现象和行为规律。

在其研究过程中,心理学家们不仅要了解人类普遍的心理特征,还要关注人类心理异常的特征。

那么,心理学是如何区分心理正常和异常的标准呢?在本文中,我们将深入探讨这一问题,并就此展开讨论和分析。

1. 主题概述心理学区分心理正常和异常的标准,是指心理学家通过观察、分析和研究一系列心理现象和行为特征,来确定个体心理状态是否属于正常范畴。

正常心理和异常心理在很大程度上影响个体的行为和生活,因此具有重要的理论和实践意义。

2. 心理正常与心理异常的特征心理学家通常通过一系列的标准来区分心理正常和异常。

其中包括,心理活动是否符合社会和文化的规范、个体是否能够有效应对社会生活的各种压力和挑战、个体的心理特征是否与其生理状态和环境相适应等。

3. 评估心理状态的工具和方法在实际评估个体心理状态时,心理学家通常会采用多种工具和方法,如心理测试、临床观察、访谈和问卷调查等。

这些工具和方法能够帮助心理学家全面、准确地了解个体的心理状态,并据此判断其心理是否属于正常范畴。

4. 个人观点和理解在我看来,心理学区分心理正常和异常的标准是一项复杂而又非常重要的工作。

心理正常与异常并非简单的黑白分明,而是存在着很多灰色地带。

心理学家在评估个体心理状态时,需要慎重、客观地进行分析和判断,才能更好地帮助个体解决心理问题,提高其生活质量。

总结心理学区分心理正常和异常的标准,是心理学研究的一个核心问题。

通过本文介绍和讨论,我们对这一问题有了更加全面、深刻的了解。

希望未来心理学家可以进一步深入研究,提出更科学、更实用的心理评估标准,以更好地帮助个体解决心理问题。

心理学作为一门独立的学科,其研究对象主要包括人类的心理现象、行为规律以及心理状态的评估与干预。

在心理学的研究过程中,区分心理正常和异常的标准是一个十分重要的议题。

心理正常和异常的区分不仅对于个体的心理健康具有重要意义,对于整个社会的健康稳定也至关重要。

心理正常和心理异常的区分原则

心理正常和心理异常的区分原则可以从以下几个方面考虑:

1. 统计频率:心理学家通常将某种行为或经验在人群中出现的频率作为衡量指标。

如果某种行为或经验在大多数人中都普遍存在,那么它可以被认为是心理正常的。

相反,如果某种行为或经验在人群中出现的频率非常低或几乎没有出现,那么它可能被视为心理异常的。

2. 功能影响:心理正常与心理异常之间的另一个区别在于其对个体功能的影响。

如果某种行为或经验没有对个体的日常生活、工作和人际关系造成明显的负面影响,那么它可以被认为是心理正常的。

然而,如果某种行为或经验严重干扰了个体的功能,导致他们无法正常进行日常活动,或者对人际关系和工作产生了负面影响,那么它可能被视为心理异常的。

3. 文化背景:心理正常和心理异常的判断也需要考虑文化背景。

不同的文化对心理健康和心理疾病的定义和期望可能存在差异。

因此,对于同样的行为或经验,在不同的文化中可能会得出不同的判断。

考虑到文化差异,心理学家通常会采用跨文化的方法来评估和诊断心理异常。

4. 临床标准:在心理学领域,存在一些被广泛接受的临床标准和诊断手册,如《精神障碍诊断与统计手册(DSM)》和《国际疾病分类(ICD)》。

这些标准提供了对心理异常的定义、诊断和分类的指导,用于帮助专业人士判断某种行为或经验是否属

于心理异常。

需要强调的是,心理正常和心理异常并不是非黑即白的二元对立关系。

心理健康是一个连续的谱系,个体在不同时间和情境下可能会经历心理状态的变化。

对于心理异常的判断需要综合考虑以上因素,并由专业的心理学家进行评估和诊断。

判断正常心理和异常心理的三原则正常心理和异常心理是心理学中的两个重要概念。

正常心理是指一般情况下人们所具有的正常心理状态,而异常心理是指人们在心理活动上出现异常的心理状态。

判断正常心理和异常心理的三原则主要包括社会适应性原则、个体适应性原则和文化差异原则。

首先,社会适应性原则是判断正常心理和异常心理的重要依据之一、人类是社会性动物,个体的心理活动通常是在社会互动和社会环境中发展的。

正常心理表现为人们能够适应社会角色和规范,有较强的社交能力和合作意识。

正常心理有助于个体在社会中生活和工作,有利于个体与他人之间的和谐关系和社会秩序的维持。

相反,异常心理则表现为个体在社会角色和规范方面的适应能力较差,或者个体与他人之间关系紧张、不和谐。

例如,社交恐惧症是一种异常心理状态,患者表现出对社交场合的恐惧和回避,导致他们与他人的交往受限。

其次,个体适应性原则是判断正常心理和异常心理的另一个重要原则。

个体适应性是指个体在应对生活事件和压力时所表现出的心理状态。

正常心理表现为个体能够有效地应对生活中的挑战和压力,具有适当的情绪反应和应对策略。

正常心理的个体通常能够通过积极的思考和行为来解决问题,保持心理健康。

相反,异常心理则表现为个体在面对压力和困难时容易出现不适当的情绪和行为反应。

例如,抑郁症是一种异常心理状态,患者常常表现出消极情绪、无助感和对活动的兴趣减退。

最后,文化差异原则是判断正常心理和异常心理的另一个重要原则。

心理活动的表现会受到文化和社会环境的影响。

由于文化和社会环境的差异,对正常和异常心理的评价也会有所不同。

在一些文化中,一些正常心理表现在其他文化中可能被视为异常。

例如,在一些亚洲国家,沉默被视为一种正常的社交行为,而在西方文化中,过度沉默可能被视为一种异常心理状态。

因此,在判断心理状态时,需要考虑到不同文化和社会背景下的差异。

总之,判断正常心理和异常心理的三原则包括社会适应性原则、个体适应性原则和文化差异原则。

心理正常与异常的判断标准心理健康是每个人都应该重视的问题,它关系到我们的身心健康、社交能力、工作效率等多个方面。

然而,什么是心理正常,什么是心理异常,如何进行判断,是我们需要探讨的问题。

本文将从心理正常和异常的定义、判断标准以及应对方法三个方面进行分析和探讨。

一、心理正常和异常的定义心理正常是指个体在特定情境下表现出的心理状态和行为符合社会和文化的规范,能够适应生活和工作的需要,具备良好的社会适应能力,情绪稳定,思维清晰,能够有效地处理问题和应对挑战。

心理异常则是指个体在特定情境下表现出的心理状态和行为不符合社会和文化的规范,无法适应生活和工作的需要,缺乏良好的社会适应能力,情绪不稳定,思维混乱,难以有效地处理问题和应对挑战。

二、心理正常和异常的判断标准心理正常和异常的判断需要考虑多个因素,如社会和文化背景、个体经历和特点、情境和环境等。

具体来说,以下几个方面是判断心理正常和异常的重要标准:1. 社会和文化规范社会和文化规范是人们行为和心理的基本准则,不同社会和文化背景下的规范也不同。

因此,一个人的行为和心理状态是否符合社会和文化规范是判断心理正常和异常的重要标准之一。

例如,在某些文化中,情绪表达较为含蓄,不太喜欢直接表达自己的情感,而在某些文化中,情绪表达则较为直接和开放。

因此,在不同文化背景下,一个人的情绪表达方式也会不同,这并不一定代表他的心理异常。

2. 个体经历和特点个体的经历和特点也对心理正常和异常的判断有重要影响。

例如,一个人在某些特殊情况下表现出的心理状态和行为可能与其他人不同,但并不代表他的心理异常。

另外,个体的性格、人格特点等也会影响他的心理状态和行为表现。

因此,在判断心理正常和异常时,需要考虑个体的经历和特点,不能简单地以社会和文化规范为唯一标准。

3. 行为和心理状态的稳定性一个人的行为和心理状态的稳定性也是判断心理正常和异常的重要标准之一。

如果一个人的心理状态和行为表现在不同情境下都较为稳定,能够适应生活和工作的需要,那么他的心理就比较正常。

正常心理与异常心理及其区分一、正常心理与异常心理的概念世界上任何事物都有正、反两个方面,人的心理活动也是如此。

(一)心理的正面,即正常的心理活动,具有三大功能:1.能保障人作为生物体顺利地适应环境,健康的生存发展。

2.能保障人作为社会实体正常的进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常的肩负责任,是人类以生存的社会组织正常运行。

3.能使人类正常的、正确的反映、认识客观世界的本质及其规律性,以便创造性地改变世界,创造出更适合人类生存的环境条件。

(二)心理的反面,即异常心理活动,是丧失了正常功能的心理活动。

是丧失了正常心理活动的三大功能,无法保证人的正常生活。

以上说的,就是正常心理活动和异常心理活动这两个概念的内涵。

但是,在实际生活中,人们是从不同角度和经验,不同标准去看待心理的正常和异常的。

下面,我就说说区分方式。

二、心理正常与心理异常的区分(一)概念的区分(临床心理学领域)日常生活里,大家常会提到心理正常,心里不正常,心理健康,心理不健康。

这些概念也是我们在学习和讨论心理咨询问题时,常常使用的概念。

这里所说的心理正常,就是前面所说的,具备正常功能的心理活动,或者是说是不包含有精神病症状的心理活动;而心理不正常,也就是前面说的心理异常,是指有典型精神障碍(俗称“精神病”)症状的心理活动。

也就是说心理正常和异常是标明有无精神病问题的一对范畴。

心理正常,包括心理健康和心理不健康。

心里不正常已经不在心理咨询范围以内了。

(二)常识性的区分其实,至今关于心理的常态和变态,是没有公认的统一判断标准的,所以,非专业人员区分正常与异常心理,一般是根据日常生活经验。

尽管这种做法不太科学,但也不失为一种方法。

这就是常识性区分方法。

这种方法可以归纳为以下四点:1.离奇怪异的言谈、思想和行为如果有人老是跟你说:“我认识中央领导人,我要主管我们国家的军政大事了”“我一个人的时候老是能听到有人跟我说话”“老是有人监视我,跟踪我,想害我”比如,一个人,本来比较节俭,突然挥金如土。