正常心理异常心理心理健康心理不健康

- 格式:ppt

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:22

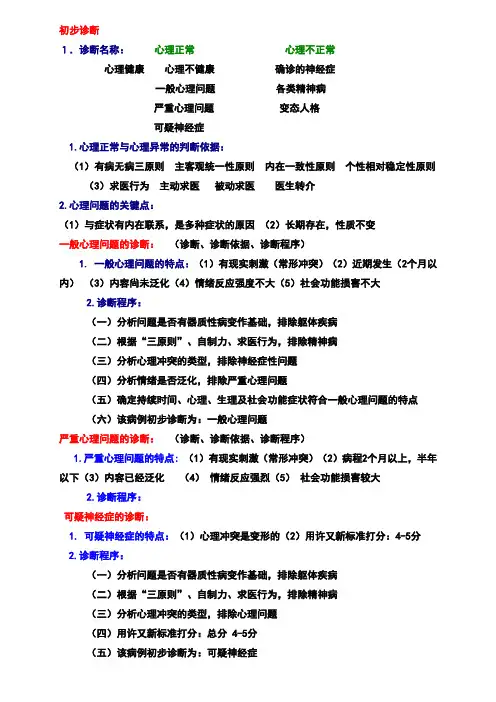

初步诊断1.诊断名称:心理正常心理不正常心理健康心理不健康确诊的神经症一般心理问题各类精神病严重心理问题变态人格可疑神经症1.心理正常与心理异常的判断依据:(1)有病无病三原则主客观统一性原则内在一致性原则个性相对稳定性原则(3)求医行为主动求医被动求医医生转介2.心理问题的关键点:(1)与症状有内在联系,是多种症状的原因(2)长期存在,性质不变一般心理问题的诊断:(诊断、诊断依据、诊断程序)1. 一般心理问题的特点:(1)有现实刺激(常形冲突)(2)近期发生(2个月以内)(3)内容尙未泛化(4)情绪反应强度不大(5)社会功能损害不大2.诊断程序:(一)分析问题是否有器质性病变作基础,排除躯体疾病(二)根据“三原则”、自制力、求医行为,排除精神病(三)分析心理冲突的类型,排除神经症性问题(四)分析情绪是否泛化,排除严重心理问题(五)确定持续时间、心理、生理及社会功能症状符合一般心理问题的特点(六)该病例初步诊断为:一般心理问题严重心理问题的诊断:(诊断、诊断依据、诊断程序)1.严重心理问题的特点: (1)有现实刺激(常形冲突)(2)病程2个月以上,半年以下(3)内容已经泛化(4)情绪反应强烈(5)社会功能损害较大2.诊断程序:可疑神经症的诊断:1. 可疑神经症的特点:(1)心理冲突是变形的(2)用许又新标准打分:4-5分2.诊断程序:(一)分析问题是否有器质性病变作基础,排除躯体疾病(二)根据“三原则”、自制力、求医行为,排除精神病(三)分析心理冲突的类型,排除心理问题(四)用许又新标准打分:总分 4-5分(五)该病例初步诊断为:可疑神经症许又新标准:1)病程:不到3月为短程评1分;3月到1年评2分;一年以上评3分。

2)精神痛苦程度:可以主动设法摆脱1分,需借助外界2分,无法摆脱,即使别人帮忙也无济于事3分。

3)社会功能:轻微妨碍1分,显著下降2分,完全回避3分。

总分:3分以下排除神经症,4—5分为可疑病例,不小于6分为确诊神经症。

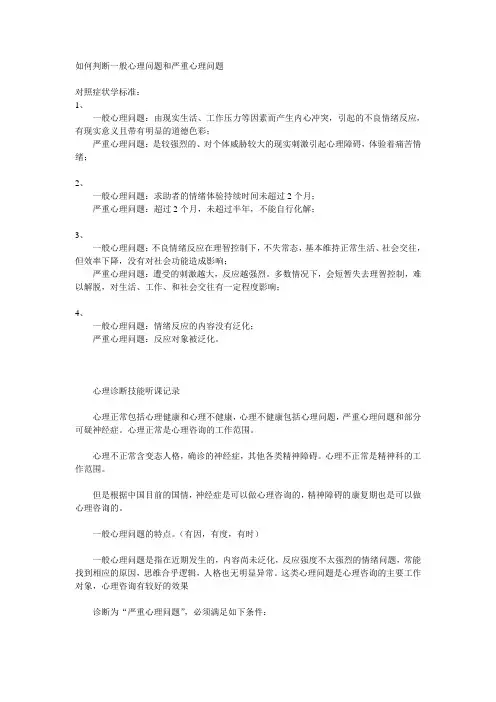

如何判断一般心理问题和严重心理问题对照症状学标准:1、一般心理问题:由现实生活、工作压力等因素而产生内心冲突,引起的不良情绪反应,有现实意义且带有明显的道德色彩;严重心理问题:是较强烈的、对个体威胁较大的现实刺激引起心理障碍,体验着痛苦情绪;2、一般心理问题:求助者的情绪体验持续时间未超过2个月;严重心理问题:超过2个月,未超过半年,不能自行化解;3、一般心理问题:不良情绪反应在理智控制下,不失常态,基本维持正常生活、社会交往,但效率下降,没有对社会功能造成影响;严重心理问题:遭受的刺激越大,反应越强烈。

多数情况下,会短暂失去理智控制,难以解脱,对生活、工作、和社会交往有一定程度影响;4、一般心理问题:情绪反应的内容没有泛化;严重心理问题:反应对象被泛化。

心理诊断技能听课记录心理正常包括心理健康和心理不健康,心理不健康包括心理问题,严重心理问题和部分可疑神经症。

心理正常是心理咨询的工作范围。

心理不正常含变态人格,确诊的神经症,其他各类精神障碍。

心理不正常是精神科的工作范围。

但是根据中国目前的国情,神经症是可以做心理咨询的,精神障碍的康复期也是可以做心理咨询的。

一般心理问题的特点。

(有因,有度,有时)一般心理问题是指在近期发生的,内容尚未泛化,反应强度不太强烈的情绪问题,常能找到相应的原因,思维合乎逻辑,人格也无明显异常。

这类心理问题是心理咨询的主要工作对象,心理咨询有较好的效果诊断为“严重心理问题”,必须满足如下条件:Ø强烈的现实性的刺激。

Ø二个月以上半年以内。

Ø泛化。

判断正常与异常的心理活动的三项原则。

(郭念峰)1.主观世界与客观世界的统一(同一)性原则。

2.精神活动的内在协调一致性原则。

(知情意统一,高兴的说不开心的事不统一)3.个性的相对稳定性原则。

一般心理问题和严重心理问题心理问题:心理不健康的第一类型——心理问题"诊断为心理问题,必须满足以下条件:1、由于现实生活、工作压力、处事失误等因素而产生内心冲突,并因此而体验到不良情绪;2、不良情绪不间断地持续满一个月、或不良情绪间断地持续两个月仍不能自行化解;3、不良情绪反应仍在相当程度的理智控制下,始终能保持行为不失常态、基本维持正常生活、学习、社会交往,但效率有所下降;4、自始至终,不良情绪的激发因素仅仅局限于最初事件;即便是与最初事件有联系的其他事件,也不引起此类不良情绪;情绪反应尚未泛化。

对心理健康与心理不健康的正确常认识在我们生存的社会人群中,正常心理活动和异常心理活动,总是具体表现在不同个体身上,于是,便形成了心理正常的群体和有精神障碍的异常群体。

但有一点应当说明,即便是有精神障碍的人,他们的心理活动也并不全是异常的。

如他们的人格可能有某些方面的缺陷并伴有思维障碍,可是,他们的感、知觉可能是正常的。

通过系统治疗,心理的异常部分,也能得到改善或完全被矫正。

“心理正常”和“心理异常”是讨论有无精神障碍的一对范畴,心理正常是具备正常功能以,能保障人作为生物体,健康生存发展;保障人作为社会实体,进行人际交往;能使人正确反映、认识客观世界的本质和规律,并创造性地改造世界。

心理异常是指有典型精神障碍症状的心理活动,丧失了以上功能,如我们平时所说的精神分裂症及其他妄想性障碍、心境障碍、神经症、人格障碍等都属于心理异常。

“心理健康”和“心理不健康”是用来讨论心理正常水平的高低和程度的一对范畴。

心理不健康分为一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题三大类。

如果心理问题得不到解决,心理冲突没有缓解,持续发展,逐渐加重,就很有可能成为心理疾病。

比方说你血压有点偏高,但还不是高血压,自己注意调节,也没事;可还要是不注意,继续那种不良生活习惯,就有可能发展成高血压,就真的病了,心理问题也是如此。

根据心理学对心理活动的定义,即“心理是客观现实的反映,是脑的机能”。

因此,从心理学的角度来区分心理正常与心理不正常可以从以下三个原则来判断:(1)主观世界与客观世界的统一性原则比如某个人说他看到或听到了什么,而客观世界中当时并不存在引起他这种感觉的刺激物,那么,我们必须肯定,这个人的精神活动不正常了。

例如:对面明明没有人,却声称自己看到有个人走过来,并且坚信看到了,他有可能产生了幻觉。

再比如,认为有人要害自己,有人总是跟踪自己,监视自己,并深信不疑,这就是被害妄想。

另外,一个人的思维内容脱离现实,或思维逻辑背离客观事物的规定性时便形成了妄想。

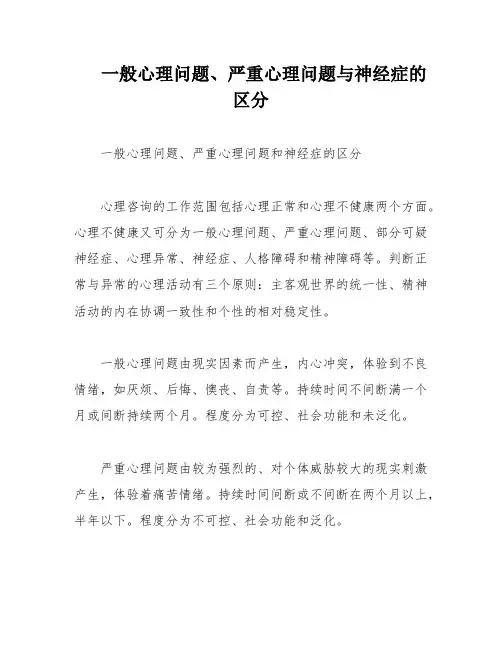

一般心理问题、严重心理问题与神经症的区分一般心理问题、严重心理问题和神经症的区分心理咨询的工作范围包括心理正常和心理不健康两个方面。

心理不健康又可分为一般心理问题、严重心理问题、部分可疑神经症、心理异常、神经症、人格障碍和精神障碍等。

判断正常与异常的心理活动有三个原则:主客观世界的统一性、精神活动的内在协调一致性和个性的相对稳定性。

一般心理问题由现实因素而产生,内心冲突,体验到不良情绪,如厌烦、后悔、懊丧、自责等。

持续时间不间断满一个月或间断持续两个月。

程度分为可控、社会功能和未泛化。

严重心理问题由较为强烈的、对个体威胁较大的现实刺激产生,体验着痛苦情绪。

持续时间间断或不间断在两个月以上,半年以下。

程度分为不可控、社会功能和泛化。

神经症是一种精神障碍,主要表现为持久的心理冲突,病人觉察或体验到这种冲突并因之而深感痛苦,且妨碍了心理功能或社会功能,但没有任何可证实的器质性病理基础。

特点包括有自制力、精神痛苦、持久性、妨碍社会功能和没有任何器质性病变作为基础。

神经症的临床分型包括恐惧症、焦虑症、抑郁症、强迫症、神经衰弱和躯体形式障碍等。

神经症的诊断标准包括症状标准、严重标准、病程标准和排除标准。

心理问题的分类包括一般心理问题、严重心理问题、可疑神经症和神经症等。

它们的活动性质和冲突性质也不同,需要根据具体情况进行判断。

病程是否影响社会功能的泛化程度是一个重要的指标。

轻度受损的情况基本不会影响社会功能,而中度受损则可能会有一定影响。

持续时间在一个月以内或间断时间在两个月以内的情况也不会泛化。

但是,持续时间在两个月以内或间断时间在六个月以内的情况则可能会泛化。

泛化程度越严重,持续时间越长,对社会功能的影响也就越大。

常形的特点是与现实生活事件和处境直接相关,局外人可以理解,并具有明显的道德性质或道德含义。

而变形则涉及日常生活和工作中的琐事,一般人不会因此而苦恼,因此,局外人可能会感到难以理解。

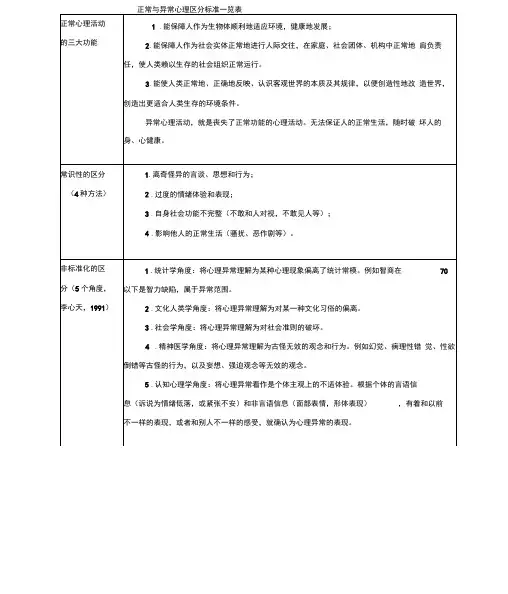

正常心理与异常心理及其区分一、1.正常的心理活动,具有三大功能:⑴能保障人作为生物体顺利地适应环境,健康地生存发展;⑵能保障人作为社会实体正常地进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任,使人类赖以生存的社会组织正常运行;⑶能使人类正常地、正确地反映、认识客观世界的本质及其规律性,以便创造性地改造世界,创造出更适合人类生存的环境条件。

2.心理正常与异常区分的常识性方法:⑴离奇怪异的言谈、思想和行为⑵过度的情绪体验和表现⑶自身社会功能不完整⑷影响他人的正常生活。

3.李心天非标准化区分心理正常与异常:⑴就统计学角度,将心理异常理解为某种心理现象偏离了统计常模⑵就文化人类学角度,将心理异常理解为对某一文化习俗的偏离⑶就社会学角度,将心理异常理解为对社会准则的破坏⑷就精神医学角度,将心理异常理解为古怪无效的观念或行为⑸就认知心理学角度,将心理异常看作是个体主观上的不适体验。

4.李心天对区分正常与异常心理提出四类标准化的区分:⑴医学标准⑵统计学标准⑶内省经验标准⑷社会适应标准。

5.郭念锋病与非病(心理正常与异常)三原则:⑴主观世界与客观世界的统一性原则(有无自知力,自我认知与自我现实的统一性的丧失)⑵心理活动的内在协调性原则⑶人格的相对稳定性原则。

常见异常心理的症状一、认知障碍1.感觉障碍:感觉过敏、感觉减退、内感性不适。

2.知觉障碍:错觉、幻觉(幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触、内脏性幻觉)。

按幻觉体验的来源,分为真性幻觉(形象清晰、生动,位置精确)与假性幻觉(形象模糊、产生于患者的主观空间如脑内、牙齿内,如闭上眼睛能看到东西,不用耳朵也能听到声音等)。

按幻觉产生的特殊条件,又有功能性幻觉(与正常知觉同时出现、存在、消失)、思维鸣响(听到自己的思想)、心因性幻觉(强烈精神刺激引发)。

3.感知综合障碍。

二、思维障碍1.思维形式障碍:⑴思维奔逸(词汇丰富,自诉脑子反应快);⑵思维迟缓(反应迟钝、语速慢、自诉脑子不灵了);⑶思维贫乏(语速不慢,回答简单,没有什么要想,也没有什么可说的);⑷思维松弛或思维散漫(不切题,答非所问);⑸破裂性思维(在意识清楚的情况下,内容缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性,旁人无法理解);⑹思维不连贯(严重的破裂性思维,语词杂拌);⑺思维中断(思维过程突然中断,不受意愿的支配,心里明白,但脑子里一片空白);⑻思维插入和思维被夺(还有属于自己的思维活动);⑼思维云集又称强制性思维(完全不受自己意愿的支配)。

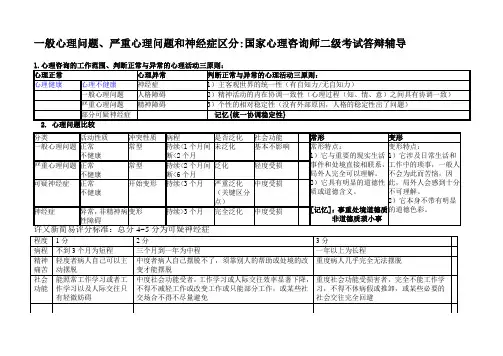

一般心理问题、严重心理问题和神经症区分:国家心理咨询师二级考试答辩辅导

3.心理问题区分表

神经症

引起的心理冲突与现实处境没有明显关系,涉及生活中不太重要的事情,且不带有明显的道德色彩。

病程标准:痛苦的情绪体验持续时间较长(三个月以上)。

一个例外是,惊恐障碍标准为1个月

神经症性心理问题与神经症的区别,变形冲突时间短可定为神经症性一般/严重心理问题。

鉴别的要点主要从症状的严重程度、持续时间、对社会功能的影响。

正常与异常心理区分标准一览表评估心理健康的标准许又新评估心理健康三标准(1988 年)郭念峰心理健康水平十标准(1986 年)1.体验标准:是指以个1. 心理活动强度:指6. 康复能力:指从创伤刺激人的主观体验和内心世界对于精神刺激的抵抗中恢复到往常水平的能力。

的状况,主要包括,是否能力。

7. 心理自控力:情绪的强有良好的心情和恰当的自2. 心理活动耐受力:度、情感的表达、思维的方我评价等等。

指长期经受精神刺激向和思维的过程都是在人的2.操作标准:是指通过的能力。

自觉控制下实现的。

观察、实验和测验等方法3. 周期节律性:人的8. 自信心:实质上是正确自考察心理活动的过程和效心理活动在形式和效我认自的能力。

应,其核心是效率,主要率上都有自己内在的9. 社会交往:人类的精神活包括个人心理活动的效率节律性。

动得以产生和维持,其重要和个人的社会效率或社会4. 意识水平:意识水的支柱是充分的社会父往。

工作。

如工作及学习效率平的咼低,往往以注意10.环境适应能力:使自身与高低,人际关系和谐与否力品质的好坏为客观环境达到新的平衡的过程等等。

指标。

叫适应。

积极去改变环境为3. 发展标准:即着重对5. 暗示性:易受暗示主动适应;躲避环境的冲击人的个体心理发展状况进的执行,往往容易被周为消极适应,其内在意义也行纵向考察与分析。

围环境的无关因素引含有积极的一面。

如“韬晦、起情绪的波动和思维忍耐”等。

的动摇。

THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。

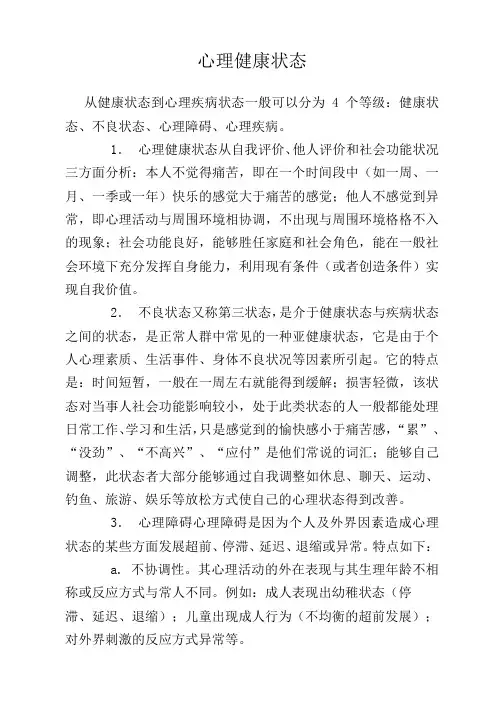

心理健康状态从健康状态到心理疾病状态一般可以分为4个等级:健康状态、不良状态、心理障碍、心理疾病。

1.心理健康状态从自我评价、他人评价和社会功能状况三方面分析:本人不觉得痛苦,即在一个时间段中(如一周、一月、一季或一年)快乐的感觉大于痛苦的感觉;他人不感觉到异常,即心理活动与周围环境相协调,不出现与周围环境格格不入的现象;社会功能良好,能够胜任家庭和社会角色,能在一般社会环境下充分发挥自身能力,利用现有条件(或者创造条件)实现自我价值。

2.不良状态又称第三状态,是介于健康状态与疾病状态之间的状态,是正常人群中常见的一种亚健康状态,它是由于个人心理素质、生活事件、身体不良状况等因素所引起。

它的特点是:时间短暂,一般在一周左右就能得到缓解;损害轻微,该状态对当事人社会功能影响较小,处于此类状态的人一般都能处理日常工作、学习和生活,只是感觉到的愉快感小于痛苦感,“累”、“没劲”、“不高兴”、“应付”是他们常说的词汇;能够自己调整,此状态者大部分能够通过自我调整如休息、聊天、运动、钓鱼、旅游、娱乐等放松方式使自己的心理状态得到改善。

3.心理障碍心理障碍是因为个人及外界因素造成心理状态的某些方面发展超前、停滞、延迟、退缩或异常。

特点如下:a.不协调性。

其心理活动的外在表现与其生理年龄不相称或反应方式与常人不同。

例如:成人表现出幼稚状态(停滞、延迟、退缩);儿童出现成人行为(不均衡的超前发展);对外界刺激的反应方式异常等。

b.针对性。

处于此类状态的人往往对敏感的事、物及环境等有强烈的心理反应(包括思维、情绪及动作行为),而面对其它对象可能表现很正常。

c.损害较大。

此状态对当事人社会功能影响较大。

可能使当事人不能按常人标准完成某项(或几项)社会功能。

例如:社交焦虑者(又名社交恐惧)不能完成社交活动,锐器恐怖者不敢使用刀、剪,性心理障碍者难以与异性正常交往等。

d.需求助于心理医生。

此状态者大部分不能通过自我调整和非专业人员的帮助而解决根本问题,心理医生的指导是必需的。

正常心理与异常心理及其区分正常心理与异常心理及其区分一、正常心理与异常心理的概念世界上任何事物都有正、反两个方面,人的心理活动也是如此。

(一)心理的正面,即正常的心理活动,具有三大功能:1. 能保障人作为生物体顺利地适应环境,健康的生存发展。

2. 能保障人作为社会实体正常的进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常的肩负责任,是人类以生存的社会组织正常运行。

3. 能使人类正常的、正确的反映、认识客观世界的本质及其规律性,以便创造性地改变世界,创造出更适合人类生存的环境条件。

(二)心理的反面,即异常心理活动,是丧失了正常功能的心理活动。

是丧失了正常心理活动的三大功能,无法保证人的正常生活。

以上说的,就是正常心理活动和异常心理活动这两个概念的内涵。

但是,在实际生活中,人们是从不同角度和经验,不同标准去看待心理的正常和异常的。

下面,我就说说区分方式。

二、心理正常与心理异常的区分(一)概念的区分(临床心理学领域)日常生活里,大家常会提到心理正常,心里不正常,心理健康,心理不健康。

这些概念也是我们在学习和讨论心理咨询问题时,常常使用的概念。

这里所说的心理正常,就是前面所说的,具备正常功能的心理活动,或者是说是不包含有精神病症状的心理活动;而心理不正常,也就是前面说的心理异常,是指有典型精神障碍(俗称“精神病”)症状的心理活动。

也就是说心理正常和异常是标明有无精神病问题的一对范畴。

心理正常,包括心理健康和心理不健康。

心里不正常已经不在心理咨询范围以内了。

图表心理正常心理不正常心理不健康(心理问题,变态人格,确诊的神经心理健康严重心理问题,含部分可疑神症,其他各类精神障碍经症)(二)常识性的区分其实,至今关于心理的常态和变态,是没有公认的统一判断标准的,所以,非专业人员区分正常与异常心理,一般是根据日常生活经验。

尽管这种做法不太科学,但也不失为一种方法。

这就是常识性区分方法。

这种方法可以归纳为以下四点:1.离奇怪异的言谈、思想和行为如果有人老是跟你说:“我认识中央领导人,我要主管我们国家的军政大事了”“我一个人的时候老是能听到有人跟我说话”“老是有人监视我,跟踪我,想害我”比如,一个人,本来比较节俭,突然挥金如土。

【李心天提出的区分心理正常与心理异常的标准】1. 介绍在心理学领域,李心天提出的区分心理正常与心理异常的标准是一项重要的理论,对于辨识和理解个体心理状态具有重要意义。

在本文中,我们将深入探讨这一标准,并对其进行全面评估和分析。

2. 李心天提出的标准概述李心天认为,心理正常与心理异常的区分可以从多个角度进行考量。

其中包括个体心理表现与社会期望的匹配程度、心理症状的持续时间和程度、以及心理行为对日常生活和社会功能的影响等多个方面。

这些标准共同构成了对心理正常与心理异常的辨识框架。

3. 个体心理表现与社会期望的匹配程度从个体心理表现与社会期望的匹配程度来看,李心天提出,个体的心理表现应当与社会期望基本一致。

如果一个人的心理表现明显偏离了社会期望的范围,可能就需要考虑是否存在心理异常的可能性。

社会对于情绪的表达通常有一定的期望范围,如果有人的情绪表达明显偏离了这个范围,就可能需要考虑其心理状态是否正常。

4. 心理症状的持续时间和程度李心天提出,心理异常的识别还要考虑心理症状的持续时间和程度。

一般来说,心理异常的症状会表现出持续时间较长、程度较重的特点。

如果一个人的心理症状在时间上呈现出持续性,并且程度较重,就需要考虑是否存在心理异常的可能性。

5. 心理行为对日常生活和社会功能的影响李心天的标准还包括了心理行为对日常生活和社会功能的影响。

如果一个人的心理行为对日常生活和社会功能产生了明显的负面影响,比如无法正常工作、学习或社交,就需要考虑其心理状态是否正常。

这一点对于区分心理正常与心理异常具有重要意义。

6. 个人观点和理解在我看来,李心天提出的区分心理正常与心理异常的标准是非常有价值的。

这一标准结合了个体和社会的关系、症状的持续程度以及功能影响等多个维度,可以更全面地帮助我们辨识和理解个体的心理状态。

这一标准也为心理异常的早期识别提供了重要依据,有助于及时介入和干预。

7. 总结与回顾通过以上对李心天提出的区分心理正常与心理异常的标准的全面评估和分析,我们可以更深入地理解这一标准的内涵和意义。

诊断的依据是什么?看到有的总结出了343:分界问题。

四条。

不正常:四个诊断标准。

不健康:四个标准。

老师:我不太明白这里的“三个四”具体指什么,请讲解一下可以吗?谢谢!正常--异常分界:1.三原则主客知情意人格2.典型症状,行为3.自知力4.求医行为异常:1.症状学标准2.病程3个月以上3.严重程度客观:社会功能受损主观:精神痛苦程度4.排除标准排除其他神经症,身体疾病,闹器质性所导致的精神障碍和严重精神病不健康1.一般心理问题2.严重心理问题3.神经症性心理问题楼上同学前面说的基本上是正确的不健康的不是这个你说的是诊断了,不是诊断的标准不健康1,引发问题的原因2,病程3,严重程度/社会功能4,是否泛化关于对深圳市助者做诊断的程序,书上有两种方式回答第一种有四点:1、分析求助者是否经历较强烈的现实刺激,2、内心冲突是否有道德色彩和现实意义,3、心理、生理、社会功能是否受到影响4、是否有器质性病变作基础,5综合以后分析排查,以神经衰弱、神经症和精神病相鉴别,第二种是:1、根据病与非病三原则,有无自知力和求医行为,判断是否是精神病,2、根据典型症状,精神痛苦程度,时程、是否泛化、社会功能改变等内容判断是否是一般心理问题、严重心理问题、还是神经症性心理问题,3、根据心理测验结果分析。

4、最后做出诊断。

请问老师在考试时遇到这个问题用选用哪一种程序?这个问题有点困惑。

这道问题,我以前问过老师,好像你的第一种回答是老版的,现在好像都用第二种回答,而且你的第二道回答好像不全面。

我记得是:1、根据病与非病三原则,判断求助者主客观是否统一,知情意是否协调一致,判断有无自知力和求医行为,判断求助者是否有幻觉妄想。

2、根据病症学说明求助者的问题。

3、根据病程学标准判断。

4、根据求助者的痛苦程度判断。

(主观痛苦程度,客观社会功能受影响程度。

)5、根据排除学标准判断。

我这么回答不知道对不对,只是大家互相交流沟通一下,我也希望老师能回答一下这题,呵呵,谢谢!两种结合起来比较好,第一种偏向于神经症的诊断过程,而且最重要的是缺少对正常异常和精神病性的排查.第二种是心理不健康类的过程,由于诊断标准不一样,诊断的过程肯定也不一样。