急性肠脂垂炎的CT诊断

- 格式:ppt

- 大小:7.67 MB

- 文档页数:52

结肠炎的CT表现CT被广泛用于评价不典型腹痛及怀疑有结肠炎的病人。

作者表明口服及直肠注入造影剂后增强扫描后,多层螺旋CT能精确显示结肠壁的炎性改变,并对病变范围得评估有所帮助许多情况下,结肠炎类型得最终诊断基于临床、实验室检查及结肠镜检查,但是特异的CT征象对缩小鉴别诊断的范围有所帮助溃疡性结肠炎跟克罗恩病的区别在于:部位、范围、肠壁增厚的表现以及并发症溃疡性结肠炎和克罗恩病很少合并腹水,腹水往往发生在感染性、缺血性及伪膜性肠炎伪膜性肠炎也表现为肠壁显著增厚,偶尔会有跳跃征,这跟广谱抗生素的应用及化学治疗有关系中性粒细胞减少性肠炎的特征是累及右半结肠和回肠,而缺血性肠炎的血管分布及病史比较有特征憩室炎是一种局限性非对称性病灶,伴有筋膜增厚及炎性憩室。

阑尾壁增厚并明显强化,肠腔扩张及临近索条样改变表明阑尾炎,而且炎性改变有时候会波及盲肠和回肠末端肠脂垂炎表现为结肠附近局灶性边缘强化区,通常没有真正的结肠壁增厚1. 正常结肠正常结肠的管径变化很大。

盲肠最高达9厘米,横结肠通常小于6厘米。

其余各段结肠小于横结肠,但直肠的管径位于它们之间图1为一位45岁男性的正常直肠乙状结肠横轴位CT图像直肠乙状结肠壁有强化,肠腔灌水后扩张良好总之,正常结肠壁厚不应超过3毫米,当肠腔充盈良好时,正常结肠壁厚约1-2毫米;当充盈不良时,正常厚度可达3-4毫米2. 典型的溃疡性结肠炎尽管克罗恩病和溃疡性结肠炎有相互重叠的CT征象,但也有区别典型的溃疡性结肠炎发生于左半结肠,或者弥漫于全结肠,很少单独累及右半结肠一位34岁女性溃疡性结肠炎横轴位CT图像,乙状结肠壁增厚,结肠壁外可见亮点,是为充血的肠系膜动脉,这表示疾病处于活动期溃疡性结肠炎也许会伴随回肠返流,导致回肠末端扩张及张口状回盲瓣,以及肠壁毛糙变薄。

克罗恩病表现为广泛累及右半结肠及会场末端,往往表现为肠壁增厚肠腔狭窄,回盲瓣明显狭窄时,末端回肠也许会表现为厚壁扩张图3为一例39岁男性克罗恩病患者的横轴位CT图像,表现为盲肠和回肠末端明显增厚。

·151CHINESE JOURNAL OF CT AND MRI, DEC. 2023, Vol.21, No.12 Total No.170【通讯作者】田 斌Clinical Diagnostic Value152·中国CT和MRI杂志 2023年12月 第21卷 第12期 总第170期CT增强:病灶边缘呈环形强化(图3B)。

病灶大小:病灶直径约1.8cm~3.6cm,最大病灶约:3.6cm×2.3cm,最小病灶约:2.0 cm×1.8cm。

周围脂肪组织:12例病灶边界均模糊,周围脂肪间隙见程度不同的絮片状稍高密度渗出影。

邻近腹膜及肠壁改变:6例病灶邻近腹膜出现不同程度增厚,2例病灶可见邻近结肠肠壁增厚,伴周围渗出性改变。

4例患者在3~5天后腹痛症状缓解,12例患者在对症治疗之后随访观察,2周左右临床症状均消失。

1例患者2个月后复查,周围炎症明显吸收、消失(图3C)。

图1A-图1C 25岁,女性,右下腹痛。

图1A:CT轴位平扫示升结肠旁一卵圆形脂肪密度团块影(箭头所示),周边呈环形稍高密度影, 中央见点状稍高密度影,病灶周围见絮状密度增高渗出影。

图1B:邻近肠壁稍增厚。

图1C:CT平扫冠状位病灶呈梭形。

图2A-图2C 31岁,男性,左下腹痛。

图2A:CT轴位平扫示降结肠与乙状结肠交界旁一“戒指样”脂肪密度病灶(箭头所示),边缘呈 环形稍高密度影。

图2B:病灶周围脂肪间隙内可见絮状渗出影。

图2C:CT平扫冠状位病灶呈典型“戒指样”改变。

图3A-图3C 35岁,男性,左下腹痛。

图3A:CT轴位平扫示降结肠旁一卵圆形脂肪密度团块影(箭头所示),周边呈环形稍高密度影。

图3B:CT轴位增强示病灶呈环形强化,中央见小圆形稍高密度影,病灶周围脂肪间隙模糊,邻近腹膜明显增厚。

图3C: 2个月后复查,病灶明显吸收。

1A 1A 3A 1B 2B 3B 1C2C3C3 讨 论3.1 肠脂垂的解剖基础及APEA的发病机制 肠脂垂是沿着结肠带两侧分布的许多大小不等、形状各异的脂肪小突起,由肠壁浆膜层下的脂肪组织聚集而成,多见于乙状结肠和降结肠,其次是盲肠[4]。

肠脂垂炎急诊彩超检查的体会【摘要】目的:探讨急诊彩超高频探头与腹部探头联合使用在非外伤性急腹症中对肠脂垂炎的诊断与鉴别诊断,总结肠脂垂炎的超声影像改变及临床发病特点。

方法:收集我院2014年1月至2021年3月非外伤性急腹症患者中超声检查和CT检查拟诊为肠脂垂炎的病例共计33例,进行比较分析。

结果:33例肠脂垂炎患者中年龄23岁至70岁,其中男性22例,女性11例;其中病灶位于左下腹乙状结肠旁的有15例(45.5%),位于右下腹盲肠旁的有10例(30.3%),位于左侧腹降结肠旁的有4例(12.1%),位于右侧腹升结肠旁的有4例(12.1%)。

结论:回顾分析33例肠脂垂炎患者的超声表现和临床表现,总结出肠脂垂炎具有比较典型的超声影像改变和较为典型的临床表现,超声检查结果与CT检查结果具有高度的一致性。

【关键词】肠脂垂炎;彩超;腹部探头;高频探头;CTAbstract: Objective Objective to explore the diagnosis and differential diagnosis of enterosteatomitis in non traumatic acute abdomen by using emergency color Doppler ultrasound probe combined with abdominal probe ,and to summarize the ultrasonic image changes an clinical characteristics of enterosteatomitis.Method From January 2014 to March 2021,atotal of 33 patients with non traumaticacute abdomen who were diagnosed as intestinal adipositis by ultrasound and CT were collected and analyzed . Results Among the 33 patients there were 22 males and 11 females aged from 23 to 70 years; Among them ,15cases (45.5%) were located near the sigmoid colon in the left lower abdomen, 10 cases (30.3%) near the cecum in the right lower abdomen, 4cases(12.1%) near the left descending colon and 4cases(12.1%) near the right ascending colon. Conclusion The ultrasonographic and clinical manifestations of 33 patients with intestial lipositis wereretrospectively analyzed.It was concluded that intestinal lipositishad typical ultrasonographic changes and typical clinical manifestations. The results of ultrasonographic examination werehighly consistent with those of CT examination.Key words:Epiploic Colour Doppler Ultrasound Abdominal probe High frequency probe CT应用超声快速对非外伤性急腹症患者进行鉴别诊断,使用高频超声检查,并结合临床表现和体征,并与CT检查结果进行对比,肠脂垂炎的超声表现具有典型声像图改变,与CT检查同样具有很高的特异性和敏感性。

原发性肠脂垂炎的MSCT特征表现杨海鹏; 韩丽萍; 林丽红; 杜蕊; 张磊【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2018(016)002【总页数】3页(P38-40)【关键词】原发性肠脂垂炎; 体层摄影技术; X线计算机【作者】杨海鹏; 韩丽萍; 林丽红; 杜蕊; 张磊【作者单位】北京良乡医院医学影像科北京 102401【正文语种】中文【中图分类】R445.3; R572.3原发性肠脂垂炎(Primary epiploic appendagitis,PEA)是一种近年来逐渐被认识到的急腹症的少见病因,由于缺乏临床特异性和对疾病的认识,常常被误诊为憩室炎、阑尾炎等,诊断主要依赖于影像学,尤其是腹部CT扫描。

由于该病具有自限性[1],一般通过短期服用非甾体抗炎药和对症治疗即可痊愈[2],故早期正确诊断可以避免不必要的手术治疗和过度的抗生素应用。

1 材料与方法1.1 一般资料搜集我院2012年~2016年间由CT提示为肠脂垂炎的24例患者影像学资料,之后随访病变消失。

其中男性14例,女性10例,年龄20~72岁,中位年龄42岁。

本组24例患者首发症状均为下腹部疼痛,临床查体8例有局限性压痛,其中2例有反跳痛,24例患者均未触及腹部包块。

1.2 CT检查方法本组24例患者均在Philips Brilliance 64排螺旋CT上行腹部或盆腔CT扫描,其中4例行CT平扫及增强,20例为CT平扫,患者均采用仰卧位,扫描范围左肾上极或髂前上棘到耻骨联合上缘水平,扫描条件为120kV,150~200mAs,层厚2mm,螺距1.0。

增强扫描使用高压注射器经肘静脉注入欧乃派克(350mg/ml),注射剂量1.5ml/kg,注射速率2.5ml/s于注射开始后25~30s行动脉期扫描,60~70s行静脉期扫描。

每位患者均在PACS系统上行冠、矢状位重组。

在PACS工作站上,对病变发病部位、病变与结肠的位置关系(前、后、内、外、下)、大小、脂肪中心是否有高密度存在、邻近肠壁改变进行评估。

42中国乡村医药原发性肠脂垂炎20例CT 表现及鉴别诊断闵 华 张陈斌 张宏远 李伟民原发性肠脂垂炎(PEA )是临床相对少见的消化系统良性病变,主要是因扭转、静脉血栓形成等导致肠道缺血引起。

临床上以影像学检查为主,以CT 最常用。

该病临床表现和急腹症早期症状很相似,往往被误诊成阑尾炎、胆囊炎等,延误治疗[1]。

为确保PEA 及时有效治疗,需早期确诊。

本文总结原发性肠脂垂炎的CT 表现,分析鉴别诊断要点。

1 临床资料1.1 一般资料 收集2015年5月至2018年8月桐乡市第四人民医院急诊科诊治的PEA 患者20例资料,男12例,女8例,年龄(41.8±2.7)岁,病程(3.5±0.9)天。

患者对应病灶位置均有压痛或反跳痛,白细胞和(或)C反应蛋白增高8例(40.0%),轻度发热4例(20.0%)。

由具有高级职称放射科医师两人参照CT 影像学诊断标准[2]进行分析,主要掌握病灶部位、大小、形态、边界、密度等。

1.2 诊断结果及CT 表现 病灶位于降状结肠旁11例(55.0%),乙状结肠旁5例(25.0%),升结肠旁3例(15.0%),回盲部旁1例(5.0%)。

病程:进展期(1天以内)12例(60.0%),早期(1~5天)、恢复期(5天以上)各4例(各20.0%)。

患者病灶均呈圆状或椭圆状,直径1.1cm ×1.2cm 至2.6cm ×3.4cm ,边缘为环形高密度影,周围脂肪间隙内部可见条索状高密度渗出影。

早期病灶属于低密度脂肪组织,内部可见条索状高密度影,边缘薄于环壁(图1);进展期病灶内可见高低混合密度影,环壁增厚,周围系膜肿胀(图2);恢复期病灶变小,形态不规整,环壁变薄(图3)。

作者单位:314502 浙江桐乡市第四人民医院放射科(闵华、张陈斌、李伟民) ;嘉兴市第二医院放射科(张宏远)通信作者:闵华,Email:minhua-2005@1.3 手术及病理情况 经手术病理证实3例(15.0%),术中可见结肠旁脂肪呈垂扭转,颜色暗红,周围系膜增厚,相关结肠壁充血水肿,为坏死组肪组织;17例(85.0%)通过肠镜、超声、钡剂灌肠等检查排除其他急腹症,经对症用药后病灶及临床症状消失。

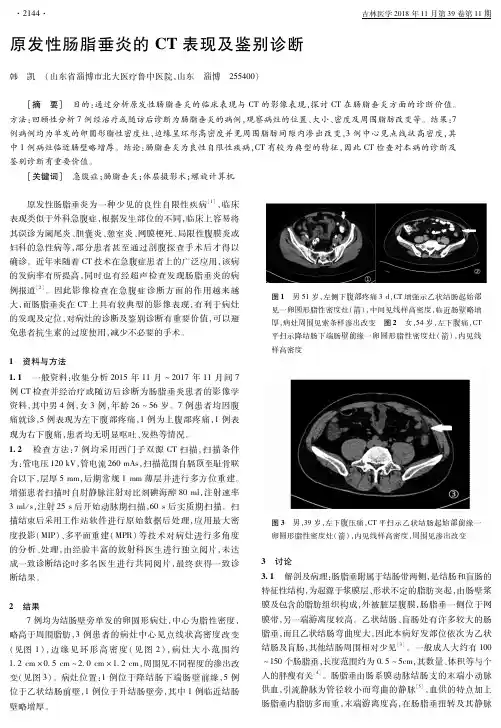

原发性肠脂垂炎的CT表现及鉴别诊断韩 凯 (山东省淄博市北大医疗鲁中医院,山东 淄博 255400)[摘 要] 目的:通过分析原发性肠脂垂炎的临床表现与CT的影像表现,探讨CT在肠脂垂炎方面的诊断价值。

方法:回顾性分析7例经治疗或随访后诊断为肠脂垂炎的病例,观察病灶的位置、大小、密度及周围脂肪改变等。

结果:7例病例均为单发的卵圆形脂性密度灶,边缘呈环形高密度并见周围脂肪间隙内渗出改变,3例中心见点线状高密度,其中1例病灶临近肠壁略增厚。

结论:肠脂垂炎为良性自限性疾病,CT有较为典型的特征,因此CT检查对本病的诊断及鉴别诊断有重要价值。

[关键词] 急腹症;肠脂垂炎;体层摄影术;螺旋计算机 原发性肠脂垂炎为一种少见的良性自限性疾病[1],临床表现类似于外科急腹症,根据发生部位的不同,临床上容易将其误诊为阑尾炎、胆囊炎、憩室炎、网膜梗死、局限性腹膜炎或妇科的急性病等,部分患者甚至通过剖腹探查手术后才得以确诊。

近年来随着CT技术在急腹症患者上的广泛应用,该病的发病率有所提高,同时也有经超声检查发现肠脂垂炎的病例报道[2]。

因此影像检查在急腹症诊断方面的作用越来越大,而肠脂垂炎在CT上具有较典型的影像表现,有利于病灶的发现及定位,对病灶的诊断及鉴别诊断有重要价值,可以避免患者抗生素的过度使用,减少不必要的手术。

1 资料与方法1 1 一般资料:收集分析2015年11月~2017年11月间7例CT检查并经治疗或随访后诊断为肠脂垂炎患者的影像学资料,其中男4例,女3例,年龄26~56岁。

7例患者均因腹痛就诊,5例表现为左下腹部疼痛,1例为上腹部疼痛,1例表现为右下腹痛,患者均无明显呕吐、发热等情况。

1 2 检查方法:7例均采用西门子双源CT扫描,扫描条件为:管电压120kV,管电流260mAs,扫描范围自膈顶至耻骨联合以下,层厚5mm,后期常规1mm薄层并进行多方位重建。

增强患者扫描时自肘静脉注射对比剂碘海醇80ml,注射速率3ml/s,注射25s后开始动脉期扫描,60s后实质期扫描。

肠脂垂炎的CT诊断秦幸茹;闫浩;任莹【摘要】目的:对急性肠脂垂炎的CT征象加以分析,旨在提高对该病的认识.材料与方法:搜集2009年-2012年间由cT检查及之后随访诊断为肠脂垂炎的24例患者的临床及影像学资料,分析肠脂垂炎发生的位置,病变的大小、形态、密度、周围炎性反应、邻近肠壁改变等.结果:24例患者的肠脂垂炎均为单发,表现为紧邻肠壁的圆形或类圆形病灶,边缘呈完整或不完整环形软组织密度,中心呈脂肪密度.100%的病灶周围见到模糊渗出影,局部肠壁均未见明显增厚,17例病变邻近腹膜可见不同程度增厚、渗出.结论:肠脂垂炎具有一定的临床及影像特征,正确的诊断将有助于避免该病的过度治疗.【期刊名称】《中国临床医学影像杂志》【年(卷),期】2016(027)005【总页数】3页(P349-351)【关键词】急腹症;体层摄影术,螺旋计算机【作者】秦幸茹;闫浩;任莹【作者单位】中国医科大学附属盛京医院,辽宁沈阳 110004;中国医科大学附属盛京医院,辽宁沈阳 110004;中国医科大学附属盛京医院,辽宁沈阳 110004【正文语种】中文【中图分类】R656.1;R814.42肠脂垂炎是引起腹痛的病因之一,虽然它是一种自限性疾病,但在临床上却常被误诊为其他急腹症而导致错误的治疗,因此增加对该病的认识进而及时的做出准确的诊断对于临床工作有着很重要的指导价值[1]。

目前CT已经被广泛的应用于急性腹痛患者,用于判断腹痛的原因并协助治疗,对于常见的急腹症病因如阑尾炎、憩室炎、肠梗阻等的CT表现我们已经有了较多的认识,但是对急性肠脂垂炎的研究报道则很少[2]。

本研究旨在对急性肠脂垂炎的CT特征加以分析,提高该病的CT表现认识。

搜集2009年1月—2012年12月间由CT检查及之后随访诊断为肠脂垂炎的24例患者的影像学资料,患者年龄24~78岁(平均36岁,中位数30岁),其中17例患者表现为左下腹痛,2例表现为右下腹痛,其余5例为弥漫下腹痛。

原发肠脂垂炎的CT、MRI诊断鉴别及临床价值作者:田卫兵杨培金王二君等来源:《中国实用医药》2013年第29期【摘要】探讨CT及MRI对诊断原发肠脂垂炎(primary epiploic appendagitis, PEA)的影像诊断、鉴别及临床价值。

搜集PEA患者资料8例,行下腹部及盆腔 CT及MRI扫描, 2例行剖腹探查手术,术后病理证实为PEA, 6例随访证实。

CT及MRI能够准确诊断,为临床制定合理的治疗方案提供可靠影像学依据。

【关键词】原发肠脂垂炎;CT;MRI原发肠脂垂炎(primary epiploic appendagitis, PEA)是一种罕见病,自限性疾病[1]。

但随着多排螺旋CT及高场MRI发展逐步被大家所认识,作为一种腹疼疾病,临床表现与阑尾炎、网膜梗塞及憩室炎多种急腹症相似。

所以影像学诊断使患者选择适当处理方式避免住院治疗及手术尤为重要[2]。

1 资料与方法1. 1 一般资料搜集自2010年2月~2012年6月8例本院患者, CT 6例, MRI 2例,其中2例手术经病理证实。

6例患者CT随访病变消失,患者资料,其中男7例,女1例,年龄21~56岁,平均47.2岁,均显肥胖,首发症状均为下腹部疼痛,伴有发热。

1. 2 CT检查方法本组6例行腹部CT扫描,其中6例CT增强, 2例单做 CT 平扫(philips brilliance型64层螺旋 CT)扫描患者均采用仰卧位,扫描范围从膈面到耻骨联合上缘,扫描条件为120 kV, 150~200 mAs,层厚、层距为 5 mm,螺距1.0,重组层厚1.0 mm 增强扫描均采用高压注射器,团注非离子型对比剂(300 mgI/ml,碘海醇),流速3 ml/s,采用双期扫描方式,动脉期扫描延迟时间为35 s,门静脉期扫描时间为 65~70 s。

影像后处理:以扫描的薄层轴位图像为原始资料,行病灶最大切面方向的多平面重组( MPR)。