水稻细菌性病害有哪些 综合防治方法

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

B i n g h a i f a n g z h i水稻细菌性条斑病,亦被称之为条斑病或是细条病,属于作物检疫性病害。

此病位于我国南方水稻栽培种植地区分布范围较广,对水稻栽培种植的影响十分严重,成为致使水稻整体产量与质量发生明显降低的关键因素之一。

条斑病通常对水稻叶片造成严重的侵害,侵染初期阶段,受到病菌感染部位通常会产生斑点,并呈现深绿色,并沿叶脉发生扩散传播,并发展成深色,病害位置还会形成密集颗粒,主要是细菌液。

发病较为严重的情况下,会导致叶片出现萎蔫与卷曲,水稻种植区域形成大面积的黄白相间色,从而产生大面积植株死亡,造成严重的经济损失。

因此,务必对水稻细菌性条斑病的发生原因做出深入分析,并重视对防治技术的研究与应用,使细菌性条斑病得到有效控制。

!、症状细菌性条斑病通常对稻叶的危害影响最为严重,初期病斑为水渍形态半透明斑点,呈现暗绿色,并在叶脉之间快速蔓延扩散,并变成细线状或短虚线条斑,呈现黄褐色,宽度约为!"",长度超过!#""。

病斑表面会分泌形成大量露珠形态菌脓,干结之后变成树胶形态小颗粒,似虚线,且不容易发生脱落。

发病较为严重的情况下,条斑融合形成大斑块,呈现黄褐色或枯白色,外形同白叶枯病存在相似特点,对光进行观察能够发现大量透明细条。

同时,叶片发生向内卷曲,种植区域呈现出黄色相间色,还可能导致稻株出现死亡的情况,或无法抽穗。

即便抽穗结实,但秕谷相对较多,千粒重明显减少。

$、病原针对细菌性条斑病而言,病原主要是条斑病军,属于假单胞细菌目,黄包杆菌属,成为植物检疫的关键目标对象之一。

位于培养基,细菌菌落呈现为圆形,边缘相对较为整齐,略有凸起,表面位置较为光滑,并存在粘性、好气性,处于$% 环境条件下生长良好。

同白叶枯病进行比较,菌体相对较小,生理生化反应两者较为相似。

存在区别之处主要为条斑菌可以使明胶发生液化,使牛乳发生胨化,使果胶糖发酵变酸,对青霉素以及葡萄糖反应存在钝感。

水稻常见病害种类、诊断及其防控措施一汇报人:日期:•水稻病害概述•水稻常见病害种类•水稻病害的诊断目录•水稻病害的防控措施水稻病害概述01水稻病害是指由病原生物(真菌、细菌、病毒等)或不良环境条件引起的,导致水稻生长发育异常,产量和品质下降的病理现象。

水稻病害的严重发生会导致产量减少、品质降低,严重时甚至颗粒无收,对全球粮食安全产生重大威胁。

影响定义水稻病害种类繁多,常见的有病斑病、稻瘟病、纹枯病、白叶枯病等。

种类水稻病害的分布具有地域性特点,不同地区、不同气候条件下,主要病害种类和发生程度会有所差异。

分布经济重要性:水稻是世界上最重要的粮食作物之一,病害的发生直接影响水稻产量和品质,对农业生产造成重大经济损失。

生态重要性:水稻病害的严重发生会破坏稻田生态平衡,影响土壤微生物群落结构和多样性,不利于农业可持续发展。

食品安全重要性:水稻病害的发生可能导致稻米中毒素的积累,威胁人类健康和安全食用。

因此,及时诊断和采取有效的防控措施,对保障水稻产量、品质和生态安全具有重要意义。

水稻病害的重要性水稻常见病害种类02稻瘟病稻瘟病是水稻生产中的重要病害。

稻瘟病是由稻瘟病原菌引起的真菌性病害。

它在水稻的各个生长阶段均可发生,可导致叶片出现褐色斑点、枯死,茎部出现黑褐色条纹,穗部出现白穗或黑穗等症状。

稻瘟病的发病程度受到气候、品种抗病性等多种因素的影响,高温多湿的气候条件有利于病害的发生和传播。

水稻纹枯病水稻纹枯病是影响水稻产量的重要真菌病害。

水稻纹枯病是由纹枯病原菌引起的真菌性病害。

病害初期,叶鞘上出现水渍状小斑点,后逐渐扩大为椭圆形或不规则形的灰褐色斑,严重时病斑可相互愈合,使叶鞘全部枯死。

水稻生长后期,病斑可扩展至叶片和穗部,引起叶片早衰和穗部谷粒不饱满。

高温多湿的环境条件有利于纹枯病的发生和发展。

水稻白叶枯病水稻白叶枯病是细菌性病害。

水稻白叶枯病是由白叶枯病原菌引起的细菌性病害。

它主要发生在叶片上,初期为黄绿色或暗绿色斑点,后逐渐扩大为长条状或不规则形的黄白色病斑,病斑边缘明显。

识别水稻细菌性条斑病(附图)以及防治措施水稻细菌性条斑病(简称水稻细条病)主要危害叶片,造成叶片枯黄变红,远看似火烧,严重影响光合作用,导致空壳率增加,千粒重下降,米质脆,食味差。

发病田块一般减产10~20%,重者损失50~70%。

细条病的病菌主要从水稻叶片的气孔和伤口侵入,初期在叶片上出现暗绿色半透明的水渍状短条,逐渐扩大成长条状。

在潮湿的条件下,病部常有大量的黄色水珠状菌脓,干燥时,菌脓少而干硬,不易脱落。

严重时,整个叶片枯黄甚至枯死。

此病的病菌主要在病种、病稻草中越冬,种子带菌是远距离传播的主要祸根。

病菌还可借风、雨传播蔓延。

品种抗性差、氮肥施用过多过迟容易诱发此病。

小编认为防治水稻细条病,必须采取以农业防治为主、药剂防治为辅的综合防治措施。

1.要杜绝菌源细条病的菌源来自种子、稻草。

因此,要严格执行《植物检疫条例》,严禁病区的种子调运出境,发病田的稻草要作燃料予以烧毁,以减少菌源。

2.选用抗病良种,进行种子消毒因地制宜,选用抗性较强的良种种植。

种子用300倍的强氯精药液消毒。

方法是:先将稻种用清水预浸12小时,然后放入药液中浸12小时,晚稻种子捞起洗净后催芽,早稻种子再用清水补浸12小时后催芽,以减轻病情。

3.合理施肥管水避免偏施氮肥,多施磷钾肥,实行配方施肥。

适时烤田,降低田间湿度。

在水的管理上应做到“自立门户,排灌分家”。

4.药剂防治水稻发病后应立即施药控制发病中心,中心周围田块要施药保护。

主要农药品种有:①20%叶青双可湿性粉剂,每亩100克,掺水50公斤喷雾;②20%克菌壮粉剂每亩75克,掺水50公斤喷雾;③3%金柱霉素每亩150克,掺水50公斤喷雾。

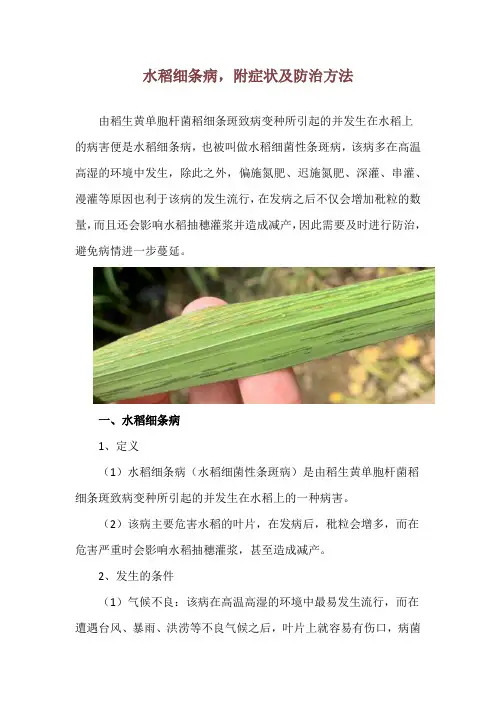

水稻细条病,附症状及防治方法由稻生黄单胞杆菌稻细条斑致病变种所引起的并发生在水稻上的病害便是水稻细条病,也被叫做水稻细菌性条斑病,该病多在高温高湿的环境中发生,除此之外,偏施氮肥、迟施氮肥、深灌、串灌、漫灌等原因也利于该病的发生流行,在发病之后不仅会增加秕粒的数量,而且还会影响水稻抽穗灌浆并造成减产,因此需要及时进行防治,避免病情进一步蔓延。

一、水稻细条病1、定义(1)水稻细条病(水稻细菌性条斑病)是由稻生黄单胞杆菌稻细条斑致病变种所引起的并发生在水稻上的一种病害。

(2)该病主要危害水稻的叶片,在发病后,秕粒会增多,而在危害严重时会影响水稻抽穗灌浆,甚至造成减产。

2、发生的条件(1)气候不良:该病在高温高湿的环境中最易发生流行,而在遭遇台风、暴雨、洪涝等不良气候之后,叶片上就容易有伤口,病菌便会趁机侵入并传播,使得该病爆发。

(2)种子带菌:若种子本身就带菌的话,也容易发生该病。

(3)田间管理不当:深灌、串灌、漫灌、偏施以及迟施氮肥等原因都利于病害的发生。

二、水稻细条病的症状及防治方法1、症状(1)在刚开始发病时,可在叶片上看见褐色、水渍状的小斑点,呈透明状,随后病斑便会沿着叶脉扩展,并形成暗绿色至黄褐色的细条斑,而且在上面能够看见许多露珠状的菌脓,颜色为蜜黄色。

(2)在发生严重时,条斑会合并在一起变成大块的枯死斑块,即使是在干燥的环境中,也可以在病斑上看见蜜黄色的菌脓,菌脓色深量多且不容易脱落。

2、防治方法(1)农业防治①在施肥的时候,需要合理的配合施用氮肥、磷肥、钾肥,基肥一般应以有机肥为主,在水稻生长后期需要慎用氮肥,平时还需要将田边的杂草清理干净,并严防秧苗淹水,以此来减轻病害。

②需要培育抗病良种并淘汰感病品种,同时还要禁止从疫情发生区进行调种、换种,避免种子带菌。

(2)药剂防治①在播种前,用85%三氯异氰脲酸粉剂500倍液浸种24小时,随后洗净药液并催芽播种。

②一般可以用14%胶胺铜水剂500倍液、25%叶枯灵可湿性粉剂250-500倍液、25.9%植保灵水剂700倍液等药剂喷雾防治。

水稻细菌性病害是指由于病原菌侵染而导致的一种疾病。

最近几年,因为耕作制度、品种组合、栽培管理以及天气情况的改变,导致了以条斑病和基腐病为主要特征的水稻细菌性病害在金寨县许多地区都有发生,而且发病范围在逐年增大,病情也在逐渐加重,此病害具有暴发性强、流行快、一旦发生难以控制等特点,对金寨县的水稻生产和粮食安全造成了极大的威胁。

因而,深入认识和掌握该病害的发生规律和危害特征,并制定相应的防治措施显得十分必要。

一、细菌性病害发病环境病原菌具有侵染性,其传播和侵染均与水分、温度有关,主要指由于病原微生物引起的软腐病、溃疡病、青枯病等。

侵染植物的菌株均为杆状,多数只有一至几条鞭毛,能从天然的孔隙及创伤处进入,并首先破坏宿主的细胞,然后吸收宿主的营养物质进行繁殖。

在农田里,病原菌通过流水、雨水和昆虫传播。

暴雨可造成大量的宿主裂口,为病原菌的入侵和疾病的扩散提供了有利的条件。

病原菌主要寄生在病残体、种子和土壤中,在高温高湿的环境中极易发生病害。

二、水稻细菌性条斑病1、发病症状在发病早期,患病部位呈现深绿色的水渍状病斑,随后慢慢变成黄棕色条斑,并有黄色的菌脓,在外界空气的流动及温度的影响下,慢慢变成干燥的胶状小粒。

随着病原菌的侵染,病原菌引起的稻叶卷曲、病原菌枯萎、不能抽穗,或即使抽穗,因水稻叶片受损,不能充分进行光合作用,导致籽粒不够充实、稻米品质下降。

一般病害发生后,产量损失达15%~20%,最严重的可达40%~60%。

细菌性条斑病是一种常见的细菌性条斑病,其病原是稻生黄单胞杆菌稻细条斑病变种,病菌体分单生和双链两种,经培养后呈球形菌落,表面光滑光亮。

条斑病病原菌可在受病害的水稻籽粒中越冬,是重要的病原菌,其在籽粒、病稻草也可被携带,并可远距离扩散。

该病害主要危害水稻叶片、叶鞘部,还可随降水、降雨等水流传播病菌,直接危害水稻,并从水稻的气孔、伤口等部位侵入,引起病害。

2、发病条件在温度26~30℃,相对湿度均大于85%的条件下,水稻细菌性条斑病的发生几率较高,特别是多雨少光照条件下。

水稻纹枯病的综合防治技术水稻是世界上最重要的粮食作物之一,而纹枯病是其主要的病害之一。

纹枯病是由革兰氏阳性菌引起的一种急性细菌性病害,可以迅速导致稻谷的减产甚至完全丧失。

为了保护水稻生长和提高产量,开展综合的纹枯病防治工作至关重要。

本文将介绍一些有效的综合防治技术,以帮助农民和种植者更好地管理纹枯病。

1. 种植抗病品种选择抗病力强的水稻品种是纹枯病综合防治的基础。

通过培育和引进抗病品种,可以有效降低纹枯病的发生率。

同时,抗病品种的种植还可以减少化学农药的使用量,降低环境污染风险。

2. 种植健康种子健康的种子是预防纹枯病的关键。

种子是纹枯病传播的重要途径,所以在种植过程中应该选择健康无病害的种子,避免病原菌的传播。

同时,种子应该经过消毒处理,以确保无害微生物的存在。

3. 合理施肥合理的施肥是保持水稻健康和增强其抗病性的重要措施。

土壤中适量的氮、磷、钾等营养元素可以提高水稻对病害的抵抗能力。

同时,过量的施肥也应该避免,因为过高的氮素含量会增加水稻受病害侵害的风险。

4. 预防和控制病原菌传播纹枯病主要通过病原菌传播引起的菌株扩散而传播。

因此,采取预防和控制病原菌传播的措施是纹枯病综合防治的关键。

合理的田间管理包括病害发生前及时采取草地翻整和秸秆还田等措施,以减少病原菌的传播。

5. 生物防治生物防治是一种可持续的病害防治方法,可以减少化学农药的使用。

在纹枯病的防治中,可以利用一些植物提取物、微生物和昆虫等天敌来控制病原菌的生长和扩散。

例如,可以利用一些有益微生物如拮抗菌、寄主激活子、植物生长调节剂等来增强水稻植物的免疫系统。

6. 化学防治化学防治也是纹枯病综合防治的重要手段之一。

合理的农药使用可以有效地控制纹枯病的发生和扩散。

但是,在使用化学农药时需要注意剂量和频率,遵循使用说明并避免对环境造成污染。

7. 病害监测和警报系统建立病害监测和警报系统可以及时了解纹枯病的发展情况,以便及时采取防治措施。

通过监测病害的流行程度和时间来计划和实施病害的防治措施,可以最大程度地减少纹枯病对水稻的危害。

水稻细菌性条斑病的发生及综合防治措施作者:李品汉来源:《科学种养》2010年第03期水稻细菌性条斑病(简称细条病)是一种检疫性病害,过去仅在部分地区零星发生,近年来由于杂交稻的推广和频繁南繁调种,加之检疫措施不严,致使此病蔓延,现已成为我地中晚稻种植上的主要病害之一。

水稻发病后,叶片枯黄,空秕率上升,千粒重下降,从而影响米质和产量,一般减产10%~20%,严重的达30%以上。

一、发病症状水稻细菌性条斑病在水稻全生育期叶片上都可发生,主要为害叶片,也可为害叶鞘。

病斑初呈暗绿色水渍状小点,后期叶脉扩展,呈褐色半透明细短条状斑,大小约1毫米×10毫米,病斑表面黏附许多蜜黄色球状菌浓,叶背面较多,干燥后不易脱落。

叶片上的病斑可相互愈合成大块条斑枯死。

病害流行时叶片卷曲,发病后期变为黄白色。

二、侵染途径及发病规律病菌主要在病谷和病草中越冬,成为翌年初次侵染的主要来源,但不能通过土壤传染。

病叶上的菌脓是田间再次侵染的菌源。

病谷播种后,病菌侵染幼苗,移栽时又将病秧带入本田。

如用病稻草催芽、覆盖秧板、扎秧把、堵塞涵洞或盖草棚等,病菌也会随水流入秧田或本田而引起发病。

病菌主要从气孔和伤口侵入植株,可借风、雨、露水、灌溉水、昆虫及农事操作过程中叶片之间接触摩擦等传播蔓延,进行再次侵染。

病菌侵入后5~9天出现症状。

高温(25~30℃)、多雨、高湿是病菌流行的主要条件,特别是暴风雨或洪涝侵袭,造成叶片大量伤口,对病害发展更为有利,过多或偏晚施用氮肥可加重病害。

此外,串灌、漫灌或长期灌深水的田块发病也较重。

幼苗3~4叶期、分蘖盛期至孕穗期,是水稻最易感病的3个时期。

一般情况下,杂交稻比常规稻易感病,籼稻比粳稻易感病,糯稻比其他水稻更易感病。

低海拔地区比中、高海拔地区发病重。

三、综合防治措施1. 农业措施①严格实行检疫制度。

对调进调出的种子要进行检疫,不要让带菌种子进入无病地区,以控制病区的扩大。

②严格处理好带病稻草。

水稻白叶枯病发生及防治技术水稻白叶枯病是由白叶枯病菌(Pseudomonasfuscovaginae)引起的一种细菌性病害,这种病害常常在湿润的环境下发生,致使水稻植株表现出白叶枯病症状。

白叶枯病会对水稻植株造成严重损害,从而降低水稻产量,给农民和农业带来不可估量的损失。

因此,有必要采取防治措施,有效控制水稻白叶枯病的发生和发展。

一、水稻白叶枯病的发生1.温度影响:水稻白叶枯病菌高温条件下发生繁殖能力最强,在温度30℃以上时,菌体的繁殖速度就会加快,从而酿成植株被病害侵袭的局面。

2.湿度影响:水稻白叶枯病菌是一种非常喜湿的病原体,在湿度较高的情况下,菌体会迅速繁殖,从而导致水稻植株表现出白叶枯病症状。

3.营养物质含量影响:土壤中富含有机质,如有机酸、树脂、果胶等,都有助于菌体繁殖,因此水稻白叶枯病会发生在营养物质含量较高的土壤中。

4.非生物因素:太阳光、风力和雨量等非生物因素也会影响水稻白叶枯病的发生,风力越大,水稻白叶枯病的发病率也会更高。

二、水稻白叶枯病的防治技术1.畜牧技术:正确的畜牧技术是控制水稻白叶枯病的有效手段之一,应该选择良好的栽培环境和优良的种类,采取适当的植保措施,如适当施肥、除草、除虫、耕整等,保持水稻土壤肥沃,为稻虫害防治提供良好的环境条件。

2.化学防治技术:应根据病害的发生特点和形态,合理有效的选择防治药剂,并且严格按照施用技术要求去施肥,以最大限度地增加防治效果。

3.生物防治技术:利用昆虫和真菌等有益生物,来防治水稻白叶枯病,利用它们的危害力来捕杀和控制水稻白叶枯病菌,减轻或阻止病菌对水稻植株的危害,从而达到水稻病害防治的目的。

4.抗病性育种:在多年的种植和育种过程中,可以选择具有抗病性的水稻品种,通过强健的饲养条件,及早发现病害的发生,及早采取合理的防治措施,以防止水稻白叶枯病的发生和发展。

总之,采取正确的防治措施是防治水稻白叶枯病的有效手段,在育种过程中,农民必须注重育种抗病性强的水稻品种,而在栽培环境中,农民也要注意植保措施,控制水稻病害的发生和发展,最大限度地保证水稻的正常生长发育,为农民提供更多的可口粮食。

水稻细菌性条斑病的防治

水稻细菌性条斑病简称细条病,是由黄极毛杆菌属引起的一种细菌性病害,是国内植物检疫性有害生物之一。

高温、高湿有利于发病,此时适逢暴雨、冰雹或洪涝侵袭,造成叶片大量伤口,病害极易流行。

长期灌深水以及偏施、迟施氮肥发病也较重。

发病轻的约减产10%,重病田减产可达40%~60%。

为害特点:水稻细菌性条斑病主要侵害叶片,病斑初呈暗绿色水清状半透明小斑点,后逐渐沿叶脉方向扩展。

扩展时受叶脉限制,病斑呈细线状或短虚线状,黄褐色。

田间湿度大时,病部表面有蜜黄色菌脓溢出,呈露珠状,密密集生,数量比白叶枯病多且小,干结后呈黄色树胶状小粒,形如虚线,不易脱落。

发病严重时,条斑融合成不规则的黄褐色至枯白色大斑块,外观与白叶枯病有些相似,但对光观察可见许多透明的细条。

病情严重时叶片卷曲,田间呈现一片黄白色。

防治方法:本病传染快,一旦发病单靠药剂防治难以控制,应采取综合防治。

①检疫:严格控制病区种子外调,防止病区扩大。

②农业防治:选用抗病良种,不同品种的感病和损失程度不同。

实行浅水勤灌,适时晒田。

避免过量、过迟施用氮肥。

适当增施磷、钾肥以提高植株抵抗力,防止稻苗贪青徒长,诱发病害。

③化学防治:发现中心病株后,开始喷洒碧生(20%噻唑锌悬浮剂),每亩用药100~125克,对水50升。

对发病普遍的地区,播前应将种子用清水

浸泡12~24小时,用600倍碧生(20%噻唑锌悬浮剂)浸种12~24小时后,捞起洗净后催芽播种。

秧苗三叶期和拔秧前各喷一次噻唑锌。

水稻主要病害识别与防治(附图)一、真菌性病害1、稻瘟病叶瘟大田症状,稻瘟病为害造成的白穗苗叶瘟褐点型苗叶瘟慢性型叶枕瘟苗叶瘟病斑连片枝梗瘟穗颈瘟稻瘟病又称稻热病,是水稻上为害最重的病害之一,以日照少、雾露持续时间长的山区和气候温和的沿江、沿海地区为重。

病菌以菌丝体和分生孢子在稻草和稻谷上越冬,根据发病部位不同可分为苗叶瘟、叶瘟、节瘟、叶枕瘟、穗颈瘟、枝梗瘟、谷粒瘟。

以4叶期至分蘖盛期和抽穗期最易感病。

防治方法:1、采取“狠抓两头,巧治中间”的防治措施。

即狠抓苗叶瘟和穗瘟,巧治叶瘟。

选用抗病品种是防治稻瘟病的最有效的方法。

水稻生长前期实行浅水勤灌,适时适度烤田,后期干湿交替,促进稻叶老健;2、孕穗破口期(即有5%左右穗出现时,一般2—3天)是药剂防治的关键时期。

当苗期或分蘖期,稻叶出现急性型病斑或有发病中心的稻田,或周围田块已发生叶瘟的感病品种田和生长嫩绿的稻田,或在孕穗末期叶病率在2%以上、剑叶发病率的1%以上的田块应及时进行喷药。

常发区应在秧苗3—4叶期或移栽前5天喷药预防苗瘟。

穗颈瘟的防治适期在破口期和齐穗期;3、药剂可选用75%三环唑。

叶瘟掌握在初发病期用药,防治穗颈瘟,一定要在破口初期施用。

2、纹枯病纹枯病枯孕穗纹枯病包鞘叶鞘上不规则病斑纹枯病严重为害状纹枯病后期蜂窝状菌核纹枯病是水稻常发且为害重的病害,具有发生面广,大发生率高,为害重,损失大的特点。

病菌主要以菌核在稻田里越冬,菌核是最主要的初次侵染源。

早稻中后期和晚稻中前期是纹枯病发生发展的盛期,尤以水稻抽穗前后最烈,以分蘖期和孕穗期最易感病。

纹枯病是高温高湿的病害,也是多肥茂盛嫩绿型病害。

水稻施肥多,生长茂盛嫩绿,天气多雨时,往往发生严重。

长期灌深水,偏施迟施氮肥,造成水稻嫩绿徒长,田间郁闭、湿度增高,都有利于纹枯病的发展蔓延。

防治方法:1、采取“在插秧前消灭菌源,插秧后加强肥水管理,并结合发病初期防治,确保水稻倒三叶完好”的防治策略;2、每季耙田后要打捞漂浮在水面上的菌核,带出田外深埋或烧毁。

水稻细菌性病害有哪些综合防治方法

水稻细菌性病害有哪些?水稻细菌性病害如何防治?据悉,2019年水稻细菌性病害提早暴发,细菌性病害的发生一般会使水稻减产10%~20%,严重时导致抽穗困难,产量损失高达50%以上,而且发病田块稻米品质较差。

水稻细菌性病害有哪些

水稻细菌性病害是一类区域性、偶发性病害,常见的包括水稻细菌性基腐病、细菌性褐条病、细菌性褐斑病、细菌性条斑病、水稻白叶枯病等。

水稻细菌性病害的病菌在种子、病稻草、病稻桩和杂草上越冬,下一个水稻生长季节病菌从水孔、气孔及叶片、叶鞘、根系的伤口侵入寄主,细菌在水中可存活20天以上,可借风、流水、动物(人、鼠、鸟等)的活动等途径传播蔓延。

如碰上台风,其风力大,降雨范围广,台风暴雨给水稻叶片造成大量机械性损伤,利于细菌侵染为害;再加上高温、高湿、连阴雨天气等气候条件,十分有利于发病,淹水、漫灌区域蔓延迅速,偏施氮肥的田块发病重。

植物细菌性的病害需用专用杀细菌的农药进行防治,但水稻以上各种细菌性病害因为不常见且表现症状易与部分真菌性病害及虫害症状相混淆,加上其传播速度快,极易错失防治适期,故水稻细菌性病害发生的区域往往会造成巨大的损失,其中水稻细菌性条斑病被列为植物检疫对象。

水稻细菌性病害在发病初期进行准确判断十分重要。

水稻细菌性病害的主要症状

水稻细菌性病害的主要症状有快、烂、臭、脓(或晶)等特点,可单独或综合以上特点进行田间诊断。

水稻细菌性基腐病

水稻分蘖期发病:常在近土表茎基部叶鞘上产生水浸状椭圆形斑,渐扩展为边缘褐色、中间枯白的不规则形大斑,剥去叶鞘可见根节部变黑褐,有时可见深褐色纵条,根节腐烂,伴有恶臭,植株心叶青枯变黄。

拔节期发病:叶片自下而上变黄,近水面叶鞘边缘褐色,中间灰色长条形斑,根节变色伴有恶臭。

穗期发病:病株先失水青枯,后形成枯孕穗、白穗或半白穗,根节变色有短而少的侧生根,有恶臭味。

水稻细菌性基腐病的独特症状是病株根节变为褐色或深褐色腐烂。

常与小球菌核病、恶苗病、还原性物质中毒等同时发生。

主要通过水稻根部和茎基部的伤口侵入。

水稻细菌性褐条病

又称细菌性心腐病,自苗期至成株期均可发病。

叶片感病时,中脉出现黄白色病斑,随后病斑迅速沿中脉上下拉长,扩展成上达叶尖、下至叶鞘基部的褐色条斑,后全叶卷曲枯死。

苗期染病:在叶片或叶鞘上出现褐色小斑,后扩展呈紫褐色长条

斑,有时与叶片等长,边缘清楚。

病苗枯萎或病叶脱落,植株矮小。

成株期染病:先在叶片基部中脉发病,初水浸状黄白色,后沿脉扩展上达叶尖,下至叶鞘基部形成黄褐至深褐色的长条斑,病组织质脆易折,后全叶卷曲枯死。

叶鞘染病呈不规则斑块,后变黄褐,最后全部腐烂。

心叶发病,不能抽出,死于心苞内,拔出有腐臭味,用手挤压有乳白至淡黄色菌液溢出。

孕穗期染病:穗苞受害,穗早枯,或有的穗颈伸长,小穗梗淡褐色,弯曲畸形,谷粒变褐不实。

水稻细菌性褐斑病

又称细菌性鞘腐病,该病主要发生在叶片、叶鞘和穗部,是东北稻区的主要病害之一,发病区域直至长江流域稻区。

水稻自苗期至穗期均可发病,秧苗发病初期,叶片或叶鞘上出现细小的褐色斑块,随后斑块数量迅速增多、连片成赤至灰褐色大斑,手指呈梳齿状从苗床梳过后,会带出大量因叶鞘腐烂而脱落的病叶,闻之有臭味;病苗呈垮秆状,易从根颈处断裂,根、颈部暂无腐烂现象。

成株期染病时叶片、叶鞘先出现赤褐色、黑褐色斑块,后迅速连成大斑,中间呈灰褐色;剥开受害叶鞘可见茎秆上有黑色条斑,部分剑叶叶鞘感病严重的植株,稻穗不能抽出;穗部感病后,颖壳、穗轴上出现褐色小斑点,严重时颖壳、米粒及小枝梗均感染变褐色。

水稻细菌性条斑病和水稻白叶枯病

这两种病害在水稻的各个生长时期均可发病,但白叶枯病在苗期

和分蘖期发病较重,细菌性条斑病在分蘖至灌浆期发病较重;其中水稻细菌性条斑病是国内植物检疫对象。

这两种病害主要发生在叶片、叶鞘上,同时白叶枯病可感染水稻的各个器官。

水稻白叶枯病:一般为害叶片,症状分为三种类型:

1、普通型:病菌从叶片的叶尖或叶缘入侵后,产生黄绿色水渍状条纹斑点,后沿叶脉或中脉迅速向下伸展成条斑,有时病斑可延伸到叶片基部或叶鞘,病斑由黄绿色变为黄褐色或灰褐色,病部与健部界限明显,边缘常表现波纹状。

病斑黄褐色逐渐变成灰白色,叶片干枯。

当空气潮湿时,病斑表面常分泌黄色珠状菌脓。

2、急性型:病斑灰绿色,呈开水烫状,向内卷曲成青枯状并很快变枯白。

发病部分也可出现菌脓。

3、凋萎型:多发生于秧苗期和本田返青分蘖期,稻株心叶或心叶下1~2叶片失水青枯,并以主脉为中心,从叶缘向内卷曲,凋萎枯死。

横切病株,用手挤压切面,有乳白色粘稠状的菌脓流出。

水稻细菌性条斑病:主要侵害叶片。

又称细条病、条斑病。

主要为害叶片。

病斑初为暗绿色水浸状小斑,很快在叶脉间扩展为暗绿至黄褐色的细条斑,大小约1×10mm,病斑两端呈浸润型绿色。

病斑上常溢出大量串珠状黄色菌脓,干后呈胶状小粒。

白叶枯病斑上菌溢不多不常见到,而细菌性条斑上则常布满小珠状细菌液。

发病严重时条斑融合成不规则黄褐至枯白大斑,与白叶枯类似,但对光看可见许多半透明条斑。

病情严重时叶片卷曲,田间呈

现一片黄白色。

水稻细菌性病害的综合防治方法

1、加强植物检疫,防止病区扩大;

2、选种抗病良种;

3、铲除田边杂草,减少部分水稻细菌性病害的寄主;

4、搞好种子消毒处理,用50--60%的强氯精400--450倍液浸种12小时等;

5、搞好肥水管理,培育壮秧,增强植株的抗病能力;

6、完善排灌体系,不漫排漫灌;

7、发现疑似植株要及时跟踪、鉴定;对已确认为水稻细菌性病害的植株要结合天气预报,及时喷药防治,4--5天一次,需连治2--3次;抽穗前5--7天和抽穗20%左右共喷药预防2次,可有效预防细菌对稻穗的侵染;

8、主要防治药剂:20%噻菌铜悬浮剂100ml/亩,或20%噻唑锌悬浮剂100--125ml/亩,或20%氯溴异氰尿酸·硫酸铜可湿性粉剂50--60g/亩等,兑水30公斤均匀喷雾。

注意:各地杂交籼稻上要密切关注细菌性病害发生动态,早防严控,避免像去年那样大面积严重发病!。