中医经络理论主要内容

- 格式:pdf

- 大小:103.42 KB

- 文档页数:2

中医基础理论中的经络理论中医学作为中国传统医学的重要组成部分,拥有独特的理论体系和治疗方法。

其中,经络理论作为中医理论中的重要内容,对于中医学的发展和应用具有重要的指导作用。

经络理论起源于古代中国,最早出现在《内经》中。

经络是中医理论中的重要概念,它指的是人体内部的一种特殊结构,类似于血管和神经的系统。

据中医理论认为,人体的经络系统由经脉和络脉组成,贯穿于全身,形成一个复杂而完整的网络。

经络系统中的经脉主要负责气血的输送,络脉则主要起到连接和调节的作用。

根据经络理论,经络系统是人体生命活动的重要基础。

经络的畅通与否直接影响着人体的健康状况。

当经络出现堵塞或者不畅通的情况时,就会导致气血运行不畅,引发各种疾病。

相反,保持经络的通畅则能够促进气血的运行,增强人体的免疫力,预防和治疗疾病。

中医经络理论的核心观点是“气血调畅”。

根据中医理论,人体的经络系统中存在着气和血的运行。

气是经络系统中的重要能量来源,类似于现代医学中的信息物质。

血则是氧气、营养和各种生理活性物质的载体。

当经络系统中的气血运行平稳时,人体各器官和组织可以获得足够的氧气和营养物质,从而维持正常的生理功能。

中医经络理论还与其他中医理论密切关联,共同构成了中医学的整体框架。

例如,中医的诊断方法中包括望、闻、问、切四诊,其中闻指的是医生通过听诊患者的脉搏来判断患者的病情。

根据经络理论,脉搏的变化与经络的状况密切相关,通过判断脉搏的变化可以了解患者经络系统的功能状态。

这种诊断方法在中医临床中得到了广泛应用。

此外,中医的治疗方法中包括针灸、推拿、草药等,都与经络理论密切相关。

针灸疗法通过刺激经络系统来调节气血的运行,达到治疗疾病的效果。

推拿疗法通过按摩经络系统来促进气血的流通,增强人体的自我调节能力。

草药疗法通过选择具有特定药性的中草药来调节经络的功能。

总之,中医经络理论是中医学中的重要内容,它具有丰富的内涵和广泛的应用价值。

经络的畅通与否直接影响着人体的健康状况,经络的调节和治疗成为中医学疗效显著的疗法之一。

中医的经络理论与治疗方法中医作为我国传统的医学体系,拥有悠久的历史和丰富的理论体系。

其中,经络理论是中医学术的核心之一,也是中医治疗方法的重要依据。

本文将就中医的经络理论以及相关的治疗方法进行详细的介绍。

一、经络理论的概述中医经络理论认为,人体内部有一个密布经络的系统,包括十二经脉、奇经八脉和多条络脉。

经络是一个外形不可见的通道,通过整个人体的各个部位,使得气血畅通运行,维持人体的正常生理功能。

经络理论是中医学术体系中非常重要的内容,成为了中医诊断和治疗的重要依据。

二、经络理论的基本原理中医经络理论的基本原理包括气血理论、阴阳学说以及五行学说等。

其中,气血理论认为,经络是气血运行的通道,通过经络的流通调节气血的运行,保证人体的正常生理功能。

阴阳学说则强调了阴阳平衡的重要性,经络的调节作用也与阴阳的平衡息息相关。

五行学说则认为,经络与五脏六腑相互关联,不同的经络与不同的脏腑有着密切的联系。

三、经络的分类与功能根据中医经络理论的分类方式,经络可以分为经脉、络脉和奇经八脉。

经脉包括十二正经脉和奇经八脉,是人体内最主要的经络系统。

每一条经脉都与特定的脏腑经络相连,调节特定的生理功能。

络脉则是连接经脉与络脉之间的辅助通道,起到补充和调节作用。

奇经八脉则是经络系统中的特殊通道,在特定的时间和场合发挥重要的作用。

经络在人体内承担着运输气血、调节营养代谢、保持人体动态平衡等多种功能。

通过经络的通畅,可以保证人体的正常生理功能,对于一些疾病的预防和治疗也起到了积极的作用。

四、经络的治疗方法中医经络理论为临床治疗提供了多种方法和技术。

其中,常用的治疗方法包括针灸、推拿、艾灸等。

针灸是通过刺激经络穴位,调节气血运行,以达到治疗疾病的目的。

推拿则是通过按摩和推拿经络,疏通经络,调节气血运行。

艾灸是利用艾草的燃烧产生的热力,对经络进行温热刺激,以调节气血的流通。

除了传统的治疗方法外,现代医学也在不断探索经络理论的应用。

例如,经络理论在针刺镇痛、拔罐疗法以及经络穴位按压等方面都取得了一定的疗效。

经络学中医理论的核心内容中医作为中国传统医学的重要组成部分,深受广大民众的喜爱和信任。

其中,经络学作为中医理论的核心之一,对于理解和应用中医治疗具有重要意义。

经络学主要研究人体经络系统的结构和功能,以及经络与疾病之间的关系。

本文将围绕经络学中医理论的核心内容展开讨论。

一、经络系统的结构经络系统是中医理论中重要的理念之一,它是人体内部一种类似于血管、神经等系统的通道网络。

根据中医理论,经络系统包括经脉和络脉两个层次。

经脉是人体内十四条主要的经络,分布在全身各个部位。

络脉则是与经脉相连接的细小分支,形成了完整的经络系统。

二、经络系统的功能中医认为,经络系统是人体内气血运行的通道,起到传输信息和调节气血运行的作用。

经络系统具有以下几个主要的功能:1. 传输信息:经络系统通过络脉的分支将相关物质和信息传递给不同的脏腑器官,从而使其正常运行。

2. 调节气血运行:经络系统与气血密切相关,通过经脉中的气血流动,调节人体各个器官的功能,保持机体的平衡状态。

3. 联结脏腑器官:经络系统连接了全身各个脏腑器官,使它们紧密联系在一起,协调相互之间的功能,起到整体调节作用。

三、经络与疾病的关系经络学认为,经络系统的畅通与否直接影响人体的健康状况。

中医通过观察经络的运行状况,来判断人体是否发生疾病,进而进行针对性的治疗。

1. 经络阻塞:当经络系统遭受外界刺激或体内因素的干扰时,经络可能会出现疏通不畅或阻塞的情况,导致气血运行受阻,出现各种身体不适和疾病。

2. 经络调理:中医通过针灸、按摩等方法,调理经络系统,促进气血循环,改善疾病症状,恢复机体的健康状态。

3. 刺激经络:按摩、推拿等刺激经络,可以增加经络的流动性,促进气血循环,从而预防和缓解疾病。

四、经络学研究的进展随着科技的进步和人们对中医理论的深入研究,经络学也在不断取得新的突破和发展。

现代医学通过针灸、影像学等技术手段,对经络系统进行了进一步的研究和验证。

同时,越来越多的临床实践证明,经络学的理论在中医治疗中具有重要地位。

中医行业的经络与气血理论中医药学是中国古老的医学体系,其中经络与气血理论是中医学的重要组成部分。

本文将简要介绍中医行业的经络与气血理论,并探讨其在中医治疗中的应用。

一、经络理论中医经络理论认为,人体内存在着一套复杂的经络系统,这些经络贯穿全身,形成一个连贯的网络。

经络系统是传导和调节人体气血运行的通道,与人体的脏腑、组织和器官相互联系,起着至关重要的作用。

中医经络理论主要包括经络的分类、循行规律以及病理变化等方面的内容。

按照经络的分类,可以分为经脉、络脉和深部循环系统。

经脉是指人体内的主要经络,包括十四条经脉和奇经八脉;络脉是指与经脉相关的小分支血管;深部循环系统是指微循环和淋巴系统。

中医经络理论认为,经络系统是人体内气血运行的通道,通过经络可以调节和平衡人体的阴阳、气血,保持身体的健康。

经络系统的畅通与否对人体的健康起着重要影响,一旦经络受阻或气血不畅,就会导致疾病的发生。

二、气血理论中医气血理论是中医经络理论的重要组成部分。

中医认为,气血是构成人体的重要物质基础,对于维持人体的生命活动至关重要。

气血是通过经络系统运行的,包括气和血两个方面。

气是指人体内的精气神,主要包括精、气、神三个方面。

精是人体生命活动的物质基础,气是人体生命活动的主要动力,而神则是人体思维活动和心理状态的表现。

气的运行通过经络,沿经脉循行。

血是指人体内的血液,主要包括血液和血液中所携带的养分、氧气等物质。

血液通过经络系统循行,对于供应身体各部位的养分和氧气起着重要作用。

中医认为,气和血的运行受到人体内外环境的影响,通过中医调理可以调节和平衡人体的气血,从而达到预防和治疗疾病的目的。

三、中医经络与气血理论在中医治疗中的应用中医经络与气血理论是中医治疗的重要基础,其在中医临床中得到广泛应用。

1. 经络调理中医经络理论认为,经络是人体内气血运行的通道,通过调理经络可以改善气血运行,促进疾病的康复。

中医常用的调理经络的方法有推拿按摩、针灸等。

中医学中的经络理论中医学作为中国传统医学的重要组成部分,拥有悠久的历史和深厚的理论基础。

其中,经络理论作为中医学的核心理论之一,对于诊断和治疗疾病起着重要的指导作用。

本文将对中医学中的经络理论进行探讨,介绍其起源、基本概念以及应用。

一、经络理论的起源经络理论在中医学中的地位举足轻重,追溯至古代的黄帝内经,《素问》中首次提出了经络理论。

经络理论在《灵枢》中被进一步细化和完善。

古人对经络的认识是通过观察人体生活活动、疾病发展和治疗实践而形成的。

二、经络理论的基本概念1. 经络的定义:经络是人体内部的一种生理构造,类似于真实的血管、神经等系统,但不同于解剖学中的血管和神经。

2. 经络的主要组成:经络由经脉和络脉组成。

经脉主要是指十二正经和八奇经,包括三阴经、三阳经和四奇经。

络脉则主要是指络合脉和皮部络脉。

3. 经络的功能:经络是人体内传导气血和调控脏腑功能的通道系统。

它起到连接和传输气血的作用,维持人体的生命活动。

经络还与人体的免疫、代谢、调节等多个方面有关。

三、经络理论的应用经络理论在中医学的应用广泛而深入,下面将从诊断和治疗两个方面来介绍它的具体应用。

1. 诊断经络理论在中医诊断中扮演着重要角色。

中医师通过观察经络的反应来初步判断病情,例如触诊经脉的苏息、应气、鸣动等情况,可以判断经络的通畅程度和脏腑的功能状态。

2. 治疗在中医治疗过程中,经络理论被运用到针灸、推拿和草药疗法中。

通过刺激经络,调和气血,中医师可以达到疏通经络、平衡脏腑的效果。

例如,针灸疗法中的穴位选择和经络联络是基于经络理论的。

四、经络理论的争议与现代研究经络理论在现代科学视野下,常常受到质疑与挑战。

然而,一些现代研究表明,经络区域可能存在特殊的电生理活动,与经典中医的经络理论存在一定的契合之处。

此外,一些实验研究也证实了针灸对经络的影响,为经络理论提供了一定的科学依据。

然而,需要强调的是,经络理论仍处于研究和探索的阶段,仍然存在许多待解的问题和争议点。

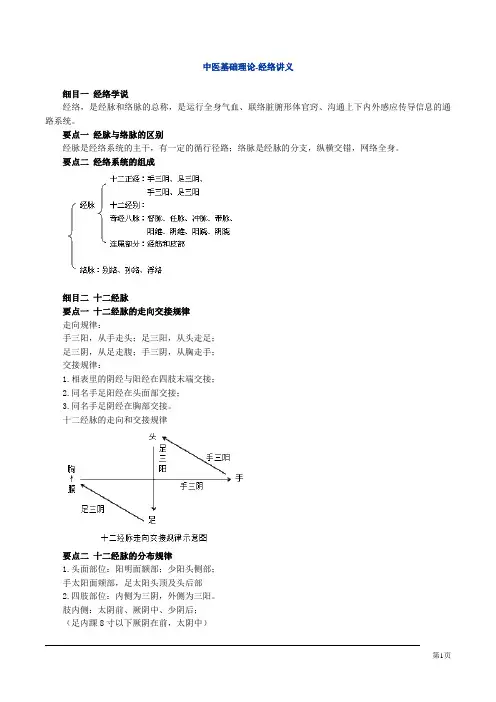

中医基础理论-经络讲义细目一经络学说经络,是经脉和络脉的总称,是运行全身气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外感应传导信息的通路系统。

要点一经脉与络脉的区别经脉是经络系统的主干,有一定的循行径路;络脉是经脉的分支,纵横交错,网络全身。

要点二经络系统的组成细目二十二经脉要点一十二经脉的走向交接规律走向规律:手三阳,从手走头;足三阳,从头走足;足三阴,从足走腹;手三阴,从胸走手;交接规律:1.相表里的阴经与阳经在四肢末端交接;2.同名手足阳经在头面部交接;3.同名手足阴经在胸部交接。

十二经脉的走向和交接规律要点二十二经脉的分布规律1.头面部位:阳明面额部;少阳头侧部;手太阳面颊部,足太阳头顶及头后部2.四肢部位:内侧为三阴,外侧为三阳。

肢内侧:太阴前、厥阴中、少阴后;(足内踝8寸以下厥阴在前,太阴中)肢外侧:阳明前、少阳中、太阳后。

3.躯干部位:足三阳:阳明前;少阳侧面;太阳后。

手三阳:肩胛部;手三阴:腋部腹面内向外:肾、胃、脾,肝。

要点三十二经脉的表里关系手太阴肺经与手阳明大肠经相表里,手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里,手少阴心经与手太阳小肠经相表里;足太阴脾经与足阳明胃经相表里,足厥阴肝经与足少阳胆经相表里,足少阴肾经与足太阳膀胱经相表里。

要点四十二经脉流注次序手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经,再流至手太阴肺经,如此首尾相贯,如环无端。

口诀:肺大胃脾心小肠,膀肾心包焦胆肝。

(费大卫劈心小段,旁神细心包交胆肝)细目三奇经八脉要点一奇经八脉的主要特点奇经八脉,是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。

奇经八脉与正经有所不同:一是分布不像十二经脉那样规则;二是同脏腑没有直接的相互属络关系;三是相互之间也没有表里配合关系。

要点二督脉的循行部位及基本功能1.督脉的循行部位主干:起于胞中,下出会阴,沿脊柱里面上行,至项后风府穴处进入颅内,络脑,并由项沿头部正中线,经头顶、额部、鼻部、上唇,到上唇系带处。

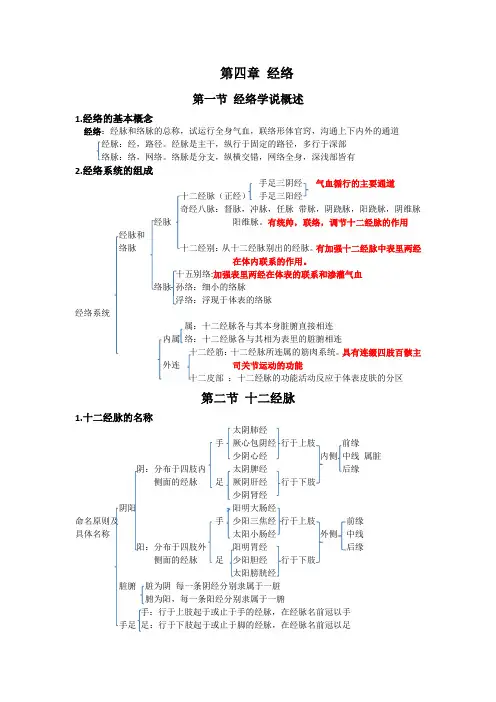

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

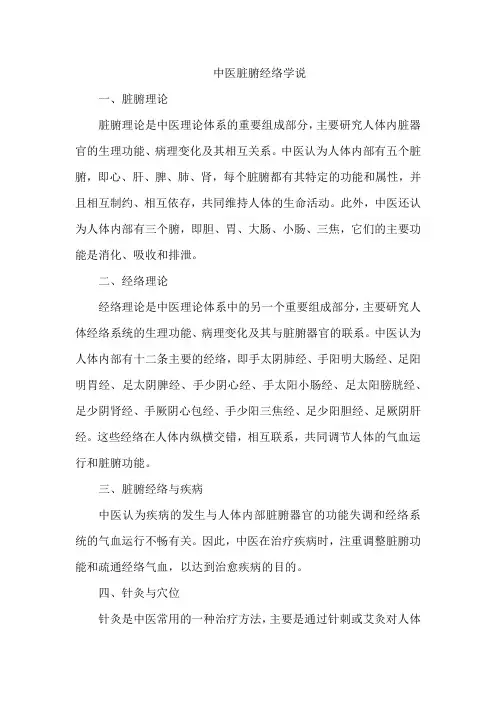

中医脏腑经络学说一、脏腑理论脏腑理论是中医理论体系的重要组成部分,主要研究人体内脏器官的生理功能、病理变化及其相互关系。

中医认为人体内部有五个脏腑,即心、肝、脾、肺、肾,每个脏腑都有其特定的功能和属性,并且相互制约、相互依存,共同维持人体的生命活动。

此外,中医还认为人体内部有三个腑,即胆、胃、大肠、小肠、三焦,它们的主要功能是消化、吸收和排泄。

二、经络理论经络理论是中医理论体系中的另一个重要组成部分,主要研究人体经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑器官的联系。

中医认为人体内部有十二条主要的经络,即手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。

这些经络在人体内纵横交错,相互联系,共同调节人体的气血运行和脏腑功能。

三、脏腑经络与疾病中医认为疾病的发生与人体内部脏腑器官的功能失调和经络系统的气血运行不畅有关。

因此,中医在治疗疾病时,注重调整脏腑功能和疏通经络气血,以达到治愈疾病的目的。

四、针灸与穴位针灸是中医常用的一种治疗方法,主要是通过针刺或艾灸对人体特定的穴位进行刺激,以达到调节脏腑功能和疏通经络气血的目的。

穴位是经络上的特定点,也是脏腑器官与经络系统相互联系的门户。

通过对穴位的刺激,可以调和阴阳平衡,调整脏腑功能,从而达到治疗疾病的目的。

五、中药与经络脏腑中药是中医治疗疾病的重要手段之一,主要是通过药物的作用调节人体的生理功能和病理变化。

中药的作用机制主要是通过作用于人体的经络脏腑来实现的。

不同的中药具有不同的药性和归经,能够针对不同的病症调节人体的气血运行和脏腑功能。

例如,四物汤能够补血调经,六味地黄丸能够滋阴补肾,逍遥散能够疏肝解郁等。

在使用中药时,需要根据患者的具体病情和体质情况来选择合适的药物和剂量,以达到最佳的治疗效果。

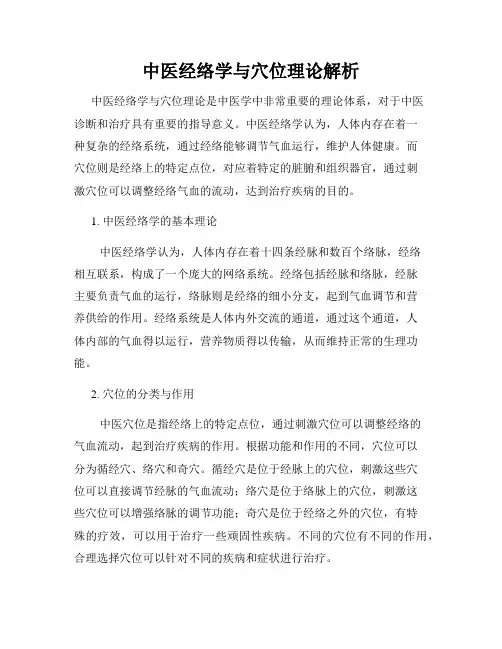

中医经络学与穴位理论解析中医经络学与穴位理论是中医学中非常重要的理论体系,对于中医诊断和治疗具有重要的指导意义。

中医经络学认为,人体内存在着一种复杂的经络系统,通过经络能够调节气血运行,维护人体健康。

而穴位则是经络上的特定点位,对应着特定的脏腑和组织器官,通过刺激穴位可以调整经络气血的流动,达到治疗疾病的目的。

1. 中医经络学的基本理论中医经络学认为,人体内存在着十四条经脉和数百个络脉,经络相互联系,构成了一个庞大的网络系统。

经络包括经脉和络脉,经脉主要负责气血的运行,络脉则是经络的细小分支,起到气血调节和营养供给的作用。

经络系统是人体内外交流的通道,通过这个通道,人体内部的气血得以运行,营养物质得以传输,从而维持正常的生理功能。

2. 穴位的分类与作用中医穴位是指经络上的特定点位,通过刺激穴位可以调整经络的气血流动,起到治疗疾病的作用。

根据功能和作用的不同,穴位可以分为循经穴、络穴和奇穴。

循经穴是位于经脉上的穴位,刺激这些穴位可以直接调节经脉的气血流动;络穴是位于络脉上的穴位,刺激这些穴位可以增强络脉的调节功能;奇穴是位于经络之外的穴位,有特殊的疗效,可以用于治疗一些顽固性疾病。

不同的穴位有不同的作用,合理选择穴位可以针对不同的疾病和症状进行治疗。

3. 经络学与内脏的关系中医经络学认为,经络与脏腑器官之间存在着密切的关系。

每条经脉都与特定的脏腑器官相连,而且通过经络的气血运行可以调节脏腑的功能。

比如说,胃经与胃脏相连,通过调节胃经的气血流动可以起到调理胃脏的作用。

而且,很多疾病都会表现为经络阻塞或气血不畅,通过刺激相应的穴位可以疏通经络,调节脏腑功能,提高治疗效果。

4. 穴位理论的临床应用穴位理论在中医临床中有着广泛的应用。

中医师通过观察患者的症状和脉象,判断出疾病所属的经络和脏腑,然后选择相应的穴位进行治疗。

常用的治疗方法有针刺、灸疗、按摩、拔罐等。

穴位的刺激可以改善血液循环,加强免疫力,缓解疼痛,促进新陈代谢等。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

中医经络穴位理论中医经络穴位理论是中医学中的重要组成部分,也是中医治疗的核心内容之一。

根据中医经络学理论,人体内部有着一套复杂的经络系统,经络上分布着众多的穴位,这些穴位具有独特的生理和病理功能,可以通过适当的刺激来调节人体的功能状态。

一、经络系统的概述根据中医理论,人体内部有12条主要经络和8个特殊经络,主要经络分布在全身,贯穿于皮肤、肌肉、筋脉、骨髓等组织之中。

每条经络都与特定的脏腑器官相连,形成了一个相互关联的整体。

经络中的气血流动是维持人体正常生理功能的重要基础,任何经络的阻塞或者功能紊乱都可能导致疾病的发生。

经络在人体内形成了一个庞大的网状系统,相互关联、相互调节,构成了人体内部的协调运行网络。

二、穴位的分类和功能中医经络穴位按照不同的分类方式可以分为很多类别,比如按照所在经络分为经穴和络穴,按照功能分为主穴和配穴等。

各类穴位在中医理论中都有具体的命名和特定的功效。

经穴是指位于主要经络上的穴位,经过临床实践验证,经穴具有调整相应脏器功能的作用。

比如,足三里穴是胃经的主穴,通过刺激足三里穴可以改善胃部不适症状,具有调节消化功能的效果。

络穴是指位于络脉上的穴位,络脉是与主要经络相互连接的脉络系统,络穴的功能主要是散邪通络,调理气血。

比如,手太阴肺经的天府穴可以通过刺激来缓解咳嗽、气喘等呼吸系统疾病症状。

主穴是指经络上最重要的穴位,常用于临床治疗中。

配穴则是指与主穴相配合使用,增强治疗效果的穴位,常用于辅助治疗。

穴位的选择和运用需要根据病情和具体症状进行综合判断。

三、穴位的刺激方法刺激穴位是中医治疗的基本手段之一,常用的刺激方法有按压、揉捏、拔罐、灸疗、针灸等。

刺激穴位可以通过调节经络的气血流动和脏腑的功能状态,以达到治疗疾病的目的。

按压是指用手指或特定的工具对穴位进行适当的按压,常用于调理身体的一般状况,如提高免疫力、缓解疲劳等。

揉捏则是在按压的基础上加上转动和揉捏的动作,可用于缓解肌肉酸痛和促进血液循环。

中医经络理论及其应用研究中医经络理论是中国传统医学的重要组成部分,它认为人体内存在着多条经络,通过经络运行的气血能够调节和维持身体的正常功能。

中医经络理论的研究对于促进人体健康,改善疾病症状具有重要的意义。

本文将介绍中医经络理论的基本概念和主要应用研究。

1. 经络的基本概念中医经络理论认为,人体内部存在着一条条的经络,它们贯穿全身,与脏腑、经络相连,通过经络运行的气血能够调节全身的正常功能。

经络包括经脉和络脉两部分,经脉是运行气血的大通道,络脉是分布在皮肤等浅表部位的细小分支。

中医经络理论认为,经络是气血运行的通道,通过通畅经络可以达到调节气血的作用,从而调整人体健康的平衡状态。

2. 经络的运行特点中医经络理论认为,经络的运行具有一定的规律和特点。

经络的运行可以分为经脉的纵走和络脉的横行,经络与脏腑、经络相连,通过经络的运行,气血可以在全身各个部位进行输送和调节。

经络的运行可以通过刺激和调节来改变,中医经络理论认为,经络的畅通与否与人体的健康状况密切相关。

3. 经络在中医临床应用中的意义中医经络理论在临床应用中具有重要的意义。

中医通过刺激经络来调节人体的气血运行,进而达到治疗疾病的目的。

常用的经络治疗方法包括针灸、推拿、艾灸等。

通过刺激经络可以调整身体的阴阳平衡,改善气血循环,提高机体抵抗力。

中医经络理论的临床应用不仅可以治疗疾病,还可以提高人体的免疫力和自愈能力。

4. 经络理论在现代研究中的进展在现代科学技术的支持下,中医经络理论得到了更深入的研究。

现代研究发现,经络的存在是有科学依据的,通过电生理和生物化学等研究方法可以观察到经络的存在和运行。

经络的研究成果和应用在多个领域发挥了重要作用,例如针灸、推拿等治疗手段被越来越多地应用于临床治疗中。

同时,经络的研究也为现代医学的发展提供了新的思路和方向。

5. 经络理论的争议与未来展望中医经络理论虽然在临床应用中得到了一定的肯定,但仍然存在一些争议。

中医经络理论在康复医学中的应用近年来,中医经络理论在康复医学中得到了越来越广泛的应用和认可。

中医经络理论认为,经络是人体内部的运行通道,通过调整经络的运行状态可以促进气血的流通,提高机体的自愈能力,对于康复治疗具有重要的意义。

本文将介绍中医经络理论在康复医学中的应用,并探讨其中的机制和疗效。

一、中医经络理论概述中医经络理论是中医学的核心理论之一,它认为人体内部有一组类似于经络的通道,通过这些通道可以使得气血运行畅通,维持人体脏腑的功能,保持人体的平衡状态。

经络包括十二经络、八脉和奇经八脉等,它们分布在人体的各个部位,并与脏腑组织相互联系。

通过刺激经络,可以调节人体的阴阳平衡,促进气血的循环,达到治疗疾病和康复的目的。

二、中医经络理论在康复医学中的应用1. 经络理论在运动康复中的应用中医经络理论认为,经络是人体内部气血运行的通道,通过适当的运动可以调节经络的状态,改善气血循环,增强肌肉骨骼的功能。

因此,在运动康复中,可以运用经络理论指导患者的运动训练,选择适当的运动方式和运动强度,从而达到促进康复的效果。

2. 经络理论在针灸理疗中的应用针灸作为中医经络理论的重要疗法,通过刺激经络穴位,调节人体的阴阳平衡,改善气血循环,消除疼痛,促进康复。

在康复医学中,针灸理疗常被用于骨折、关节炎、脊椎疾病等疾病的康复治疗中。

研究表明,针灸能够通过刺激经络,改善受伤组织的代谢状态,促进组织修复和再生,加速康复过程。

3. 经络理论在中药治疗中的应用中医经络理论与中药治疗相结合,常被用于康复医学中。

中药可以通过调整经络的运行状态,改善气血循环,促进病灶的愈合和康复。

例如,常用的活血化瘀中药如当归、川芎、红花等可以用于促进创伤愈合和康复,提高机体的抗炎和抗氧化能力。

三、中医经络理论在康复医学中的机制和疗效中医经络理论在康复医学中的应用机制尚未完全明确,但研究表明,经络调控可以通过改善局部氧化还原状态,提高血液流动性,增加骨骼肌收缩力等多种途径来实现康复的效果。

中医经络理论解析中医学是中国医学传统的重要组成部分,其中的经络理论是中医学的重要理论之一。

中医经络理论认为,人体内存在着一条复杂的经络系统,通过这些经络,营养和能量可以在全身传输,维持身体的健康和平衡。

一、经络的基本概念中医经络理论认为,人体的经络是一种生物电网络,是能量和信息传输的通道。

经络主要包括经脉、络脉和穴位。

经脉是分布在体表和深层组织内的主要通道,络脉是与经脉相连的分支通道,而穴位则是连接经络的特殊点位。

二、经络的分类与分布根据中医经络理论,人体的经络系统被分为十四条经脉和奇经八脉。

其中,十四条经脉分布在身体不同的部位,包括手足、头面、胸腹、背部等。

奇经八脉主要分布在四肢和胸腹部。

三、经络的功能与作用中医经络理论认为,经络是人体内调节、输送和传递能量和信息的通道,具有以下几个主要功能和作用:1. 导引作用:经络系统能够引导和分配整个人体内的营养和能量,保持身体的正常运行。

2. 调节作用:经络系统可以调节人体的血液循环、气血运行和脏腑功能的平衡,维持身体的健康状态。

3. 传导作用:经络系统可以传导和调控神经信号和生物电信息,维持人体各个器官和组织的正常功能。

4. 联络作用:经络系统能够连接和沟通人体内外的各个部分,使得身体的各个系统相互联系和相互作用。

四、经络与疾病的关系中医经络理论认为,经络的畅通与否与身体健康密切相关。

经络的不通畅可能导致气血运行不畅,引发一系列的疾病。

中医经络理论通过调整经络系统,以达到治疗和预防疾病的目的。

五、经络的诊断与治疗方法中医经络理论提供了一系列的方法来诊断和治疗经络的问题。

其中包括中医经络诊断、针灸、推拿、按摩、艾灸等疗法。

这些方法通过刺激特定的经络或穴位,来调整经络的功能和疏通经络。

六、现代科学对中医经络的理解现代科学研究也逐渐对中医经络理论进行了一定的认可与解释。

例如,现代生物电学研究发现,穴位在电阻率、电容率和电流等方面具有特殊的生物电性质。

此外,通过经络的激活和调节,还可以调整免疫系统、神经系统和内分泌系统等。

中医经络理论主要内容

中国的中医经络理论和建立在经络理论上的中医针灸疗法,是最为辉煌的中华民族文化遗产之一。

《黄帝内经》认为:将人体各器官、各组织联系在一起的正是经络。

“经脉者,所以能决生死,除百病,调虚实,不可不通”。

经络学说是祖国医学基础理论的核心之一,源于远古,服务至今,在两千多年的医学长河中一直为保障中华民族的健康发挥着重要的作用。

经络理论主要如下:

1.经络,内属于脏腑,外络于肢节,如环无端,是运行气血的通道

中医“内属于腑脏,外络于肢节”的十二经脉、奇经八脉之命名,不是依据解剖出来的实际人体器官,而是依据阴阳五行、八卦、干支、二十八宿这些气数。

经络在内归属于脏腑,在外联络于四肢末节,是运行沟通人体内外气血的通道。

经络是经脉和络脉的总称。

“经”,有路径的含义,是经络系统中的主干;“络”,有网络的含义,是经脉的分支。

两者纵横交错,遍布全身,是气血运行的通道。

中医学将人体的主干经脉分为十二条,又称“十二正经”。

十二正经分手三阳经、手三阴经;足三阳经、足三阴经。

经络内联脏腑,外络肢节,由头走足,由足走腹,由腹走胸,由胸走手,由手走头,再由头走足。

循环往复,周而复始。

就像圆环一样,没有开头,没有结尾。

2.经络,判断脏腑盛衰、预知人体死生的晴雨表

《灵枢·经脉篇》指出:人在孕育之初,先由男精女血会合成精,精发育而生成脑髓,再逐渐生成人体,骨为支柱,脉为营运气血的通道,筋来约束骨骼,肉像围墙一样卫护机体,到皮肤坚韧毛发生长,出生之后,脉道内外相通,水谷入于胃,化生精微,血气开始运行不止。

经脉,是用来决断死生,处治疾病,调节人体虚实的,做医生的不可以不通晓。

也就是说,人体自生成之日起,就由血气、经脉维系着生命活力。

由此可知,判断脏腑盛衰,预知人体死生,经络就像预测天气的晴雨表一样。

3.经络的气血运行与二十八宿同度

《灵枢·营卫生会》详细介绍了“饮食进入胃”而生成的精气:清轻者为营气,重浊者为卫气,营气在脉中运行,卫气在脉外运行,周流不休,各运行五十周次,而后会合,阴阳相互贯通,如圆环没有开端没有终止。

卫气运行于阴分二十五度,运行于阳分二十五度,划分为昼与夜,故气运行至阳分为开始,运行到阴分为终止。

早晨行于阴分之气尽而阳分开始受气,如此无休无止,与天地之气运行规律相一致。

人体由饮食入胃而生成气血,气血即是营气与卫气,营气与卫气在经脉之内、之外同时运行。

气血运行的通道——换句话说,人体经脉的长短,包括每一条经脉的长短,是根据一呼吸——“息”的时段来进行测定,而且,由“息”测定的气血在人体二十八脉的周流往复,与天球大圆二十八宿所代表的周天度数是相同的。

4.经络的测定与命名是根据气的阴阳消长

中医学不仅把十二正经与一年十二个月直接对应,而且把十二正经与一日十二个时辰直接对应。

这种对应的原理的根据是天地之气的阴消阳长,阳长阴消(见下表)。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

十二支

十二经胆肝肺大肠胃脾心小肠膀胱肾心包三焦经络学说的应用

一、阐释病理变化

在正常生理情况下,经络有运行气血,感应传导的作用。

所以在发生病变时,经络就可能成为传递病邪和反映病变的途径。

“邪客于皮则腠理开,开则人客于络脉,络脉满则注于经脉,经脉满则人舍于脏腑也”(《素问·皮部论》)。

经络是外邪从皮毛腠理内传于五脏六腑的传变途径。

由于脏腑之间有经脉沟通联系,所以经络还可成为脏腑之间病变相互影响的途径。

如足厥阴肝经挟胃、注肺中,所以肝病可犯胃、犯肺;足少阴肾经人肺、络心,所以肾虚水泛可凌心、射肺。

至于相为表里的两经,更因络属于相同的脏腑,因而使相为表里的一脏一腑在病理上常相互影响,如心火可下移小肠,大肠实热,腑气不通,可使肺气不利而喘咳胸满等等。

经络不仅是外邪由表人里和脏腑之间病变相互影响的途径。

通过经络的传导,内脏的病变可以反映于外,表现于某些特定的部位或与其相应的官窍。

如肝气郁结常见两胁、少腹胀痛,这就是因为足厥阴肝经抵小腹、布胁肋;真心痛,不仅表现为心前区疼痛,且常引及上肢内侧尺侧缘,这是因为手少阴心经行于上肢内侧后缘。

其他如胃火炽盛见牙龈肿痛,肝火上炎见目赤等等。

二、指导疾病的诊断

由于经络有一定的循行部位和络属的脏腑,它可以反映所属经络脏腑的病证,;因而在临床上,就可根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为诊断疾病的依据。

例如:两胁疼痛,多为肝胆疾病;缺盆中痛,常是肺的病变。

又如头痛一证,痛在前额者,多与阳明经有关;痛在两侧者,多与少阳经有关;痛在后头部及项部者,多与太阳经有关;痛在巅顶者,多与厥阴经有关。

在临床实践中,还发现在经络循行的通路上,或在经气聚集的某些穴位处,有明显的压痛或有结节状、条索状的反应物,或局部皮肤的形态变化,也常有助于疾病的诊断。

如肺脏有病时可在肺俞穴出现结节或中府穴有压痛,肠痈可在阑尾穴有压痛,长期消化不良的病人可在脾俞穴见到异常变化等等。

三、指导疾病的治疗

经络学说被广泛地用以指导临床各科的治疗。

特别是对针灸、按摩和药物治疗,更具有重要指导意义。

针灸与按摩疗法,主要是根据某一经或某一脏腑的病变,而在病变的邻近部位或循行的远隔部位上取穴,通过针灸或按摩,以调整经络气血的功能活动,从而达到治疗的目的。

而穴位的选取,就必须按经络学说进行辨证,断定疾病属于何经后,根据经络的循行分布路线和联系范围来选穴,这就是“循经取穴”。

药物治疗也要以经络为渠道,通过经络的传导转输,才能使药到病所,发挥其治疗作用。

在长期临床实践的基础上,根据某些药物对某一脏腑经络有特殊作用,确定了“药物归经”理论:金元时期的医家,发展了这方面的理论,张洁古、李呆按照经络学说,提出“引经报使”药,如治头痛,属太阳经的可用羌活,属阳明经的可用白芷,属少阳经的可用柴胡。

羌活、白芷、柴胡,不仅分别归手足太阳、阳明、少阳经,且能引他药归人上述各经而发挥治疗作用。

此外,当前被广泛用于临床的针刺麻醉,以及耳针\电针、穴位埋线、穴位结扎等等治疗方法,都是在经络学说的指导下进行的,并使经络学说得到一定的发展。

经络系统遍布全身,气、血、津液主要靠经络为其运行途径,才能输布人体各部,发挥其濡养、温煦作用。

脏腑之间,脏腑与人体各部分之间,也是通过经络维持其密切联系,使其各自发挥正常的功能。

所以经络的生理功能,主要表现在沟通内外,联络上下,将人体各部组织器官联结成为一个有机的整体,通过经络的调节作用,保持着人体正常生理活动的平衡协调。

经络又能将气血津液等维持生命活动的必要物质运送到全身,使机体获得充足的营养,从而进行正常的生命活动。

此外,经络又是人体的信息传导网,它能够接受和输出各种信息。