文学类文本阅读之散文阅读

- 格式:ppt

- 大小:155.50 KB

- 文档页数:49

统编版高考语文文学类文本阅读散文专题练习(及答案)典型一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面文章,完成下面小题。

过尽行人君不来——梅岭古道随想王威廉①这世间已有太多的路,但只有极少数的道路,才能借助历史的机缘,在蒙蒙的时间尘埃里脱颖而出,被永恒铭记。

②我是站在梅岭古道的关隘处,想到这些的。

两侧逼仄的山崖,逼人警觉,仰视,仿佛山石随时塌陷。

向山脊南北眺望,是望不到边际的葱绿。

梅岭古道山体上那些被墨绿色苔藓遮盖的斧凿痕迹依然鲜明,没有炸药的年代,面对顽石,人们只能以硬碰硬,山间全是叮叮当当的巨大回音,虎口震裂,石屑飞溅,才有了一道道或深或浅的刻痕,那样的艰辛,无法想象。

我伸开双臂丈量,怀疑最宽处都不足五米,上上下下的石阶被上千年的踩踏,已经不成形状,我要不断低头看路,小心着脚下的石头。

而路边的荒草,在风中摇摆着,显得更加茂盛,不可一世。

③这条路纵使早已废弃,却绝不会被遗忘。

这条路就是那种从时间的尘埃里脱颖而出的道路。

离古道向南再继续走一阵,就到了珠玑巷,据说那是北人南迁而来的第一站,正是从那里开始,一批批中原人扎进了岭南的密林,一直走到东亚大陆的尽头……④这条路最让人怀念的,却不是它的地理意义,它和人类的其他事物一样,所能彪炳千秋的,依然是沉淀下来的文化风采。

在这条道路上,数不清的杰出人物留下了他们的诗篇,赞美这儿绚烂的梅花。

是的,若遇上对的时节,这里的梅花开得格外艳丽,尤其站在关隘高处向下望去,是一片灿烂热烈的花海。

这样绝美的风景,怎能不引发诗心的吟唱?不过,只要读过古人的诗篇就会明白,这条道路打动他们的更本质的原因,是他们在这里感悟到了人生的道路。

⑤“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。

问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回?”苏轼走上梅岭写的《赠岭上老人》格外打动我。

秘密就在此:“曾见南迁几个回?”越过五岭,穿过梅关,在古代是一种流放,一种罪刑,此地虽有梅花千顷,此身却是戴罪之躯。

理想就如这梅花般娇艳,可是该如何去实现呢?也许这一去就是一生,就是无法抵抗的微躯消亡,就是无法忍受的信念熄灭。

统编高考语文文学类文本阅读散文精选附答案50一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文章,完成各题。

说“冬”富丽四季更迭,岁月流转,在经历了春的烂漫、夏的热烈、秋的浓情之后,我们又将迎来冬的凛冽。

“春花秋月杜鹃夏,冬雪皑皑寒意加。

”冬的意象之于我们,总是伴随着白雪、严寒。

然而,“冬”字最初的含义,却跟冬天并无关联。

“冬”在甲骨文中写成等形状,像是在丝线或绳索的两头各打一个结,表示两个端点。

因此,文字学家们普遍认为,“冬”是初表示终结、终了等意思。

例如马王堆汉墓帛书《老子》:“飘风不冬朝,暴雨不冬日。

”大意是说,暴风不会持续一早上,暴雨不会持续一整天。

在这里,“冬”表示的就是终了、贯穿始终的意思。

顺便插一句,在绳索上打结这种做法跟远古时代的结绳记事有关。

据《周易·系辞下》记载“上古结绳而治”,在文字产生以前,“结绳”是人们用以计数或者记录重大事件的一种原始方法。

不只在中国,世界各地的不同民族都曾使用过类似的方法。

而在汉字中,除了“冬”以外,十,廿,卅等字很可能也都保留了结绳记事的印记。

比如说“十”,有一种观点认为,它最初就是用在绳子上打一个结的方式表示数字“十”。

“冬”字本来的意思是终结、终了,而冬季是一年四季中的最后一个季节,也是一年的末尾,因此,当四季的概念产生以后,“冬”这个字形就被用来表示“冬季”了。

许慎《说文解字》中所言“冬,四时尽也”,显然针对的是“冬”作为季节名称的用法,而非它的最初含义,这一点值得注意。

“冬”被用作季节名称之后,人们在原字形上添加“糸”构成“终”字,以表示“终结”的意思。

正因为如此,在有的版本的《老子》中,“飘风不冬朝,暴雨不冬日”中的“冬”被直接写成了“终”。

当“冬季”成为“冬”的基本含义之后,其字形也沿着这一脉络继续发展。

“冬”的金文形体中增加了“日”,像是“日”被覆盖住了,意味着阳光不太温暖,借以强化“冬”的含义。

而“冬”的小篆字形,则去掉了“日”,在下面增加了。

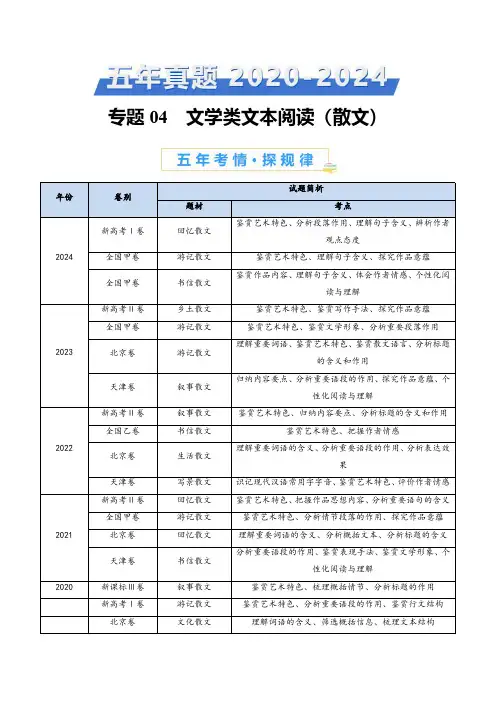

专题04文学类文本阅读(散文)年份卷别试题简析题材考点2024新高考Ⅰ卷回忆散文鉴赏艺术特色、分析段落作用、理解句子含义、辨析作者观点态度全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、理解句子含义、探究作品意蕴全国甲卷书信散文鉴赏作品内容、理解句子含义、体会作者情感、个性化阅读与理解2023新高考Ⅱ卷乡土散文鉴赏艺术特色、鉴赏写作手法、探究作品意蕴全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、鉴赏文学形象、分析重要段落作用北京卷游记散文理解重要词语、鉴赏艺术特色、鉴赏散文语言、分析标题的含义和作用天津卷叙事散文归纳内容要点、分析重要语段的作用、探究作品意蕴、个性化阅读与理解2022新高考Ⅱ卷叙事散文鉴赏艺术特色、归纳内容要点、分析标题的含义和作用全国乙卷书信散文鉴赏艺术特色、把握作者情感北京卷生活散文理解重要词语的含义、分析重要语段的作用、分析表达效果天津卷写景散文识记现代汉语常用字字音、鉴赏艺术特色、评价作者情感2021新高考Ⅱ卷回忆散文鉴赏艺术特色、把握作品思想内容、分析重要语句的含义全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、探究作品意蕴北京卷回忆散文理解重要词语的含义、分析概括文本、分析标题的含义天津卷书信散文分析重要语段的作用、鉴赏表现手法、鉴赏文学形象、个性化阅读与理解2020新课标Ⅲ卷叙事散文鉴赏艺术特色、梳理概括情节、分析标题的作用新高考Ⅰ卷游记散文鉴赏艺术特色、分析重要语段的作用、鉴赏行文结构北京卷文化散文理解词语的含义、筛选概括信息、梳理文本结构天津卷文化散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、梳理文章结构、个性化阅读与理解命题趋势在鉴赏散文艺术特色的基础之上,强化对重点词句、段落的深入理解,对文本意蕴的整体把握,同时有意识地考查考生个性化阅读与理解的能力。

一、(2024·新高考Ⅰ卷·高考真题)阅读下面的文字,完成下面小题。

放牛记徐则臣我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。

最新统编高考语文文学类文本阅读散文精选含答案典型一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成下面小题。

记忆像铁轨一样长舒翼①“我深深怀念那个摩肩抵肘的时代。

站在今日画了黄线的整洁月台上,总觉得少了一点什么,直到记起了从前那一声汽笛长啸。

”②这是作家余光中先生在散文《记忆像铁轨一样长》中的一段话。

③正值春节,汽笛送来亲情的召唤,迎回游子们归乡。

在这场一年一度的中国人口大迁移中,火车是绝对的运输主力。

在诸多交通工具中,人们乘坐最多的,还是火车。

火车,对于许多中国人来说,记忆,像铁轨一样长。

④有人说,在空间上有两种东西永远让人类迷恋,一是故乡,一是远方。

故乡安放着心灵的安宁,远方寄托着对未知的向往。

火车——正是一边驶向故乡,一边驶向远方。

⑤坐过无数次火车,但印象最深刻的,或许还是近乡那一趟车。

那一列列返乡的火车停靠在站台边,熙攘的人流中,匆忙的脚步里,张望的目光下,涌动着的都是思乡的情绪。

每一次看见近乡那趟火车,总觉得是那样可爱与亲切,仿佛看见了千里之外的故乡。

在车轮与铁轨碰撞的“况且”声中,思乡的情绪便陡然在车厢里弥漫开来,它将驶向的,是你最熟悉也最温暖的故乡。

⑥火车是故乡,火车也是远方。

速度的提升,铁路的延仲,让人们通过火车实现了向远方自由流动的梦想。

今天的中国人,坐着火车,可以去往祖国土地上的天南地北,来到祖国东部的平原,到达祖国南方的海边,走进祖国西部的沙漢,踏上祖国北方的草原,去观三山五岳,去看大江大河。

火车的车窗仿佛一条长胶卷,让人们欣赏到一幅又一幅陌生而斑斓的画面。

有了大车,远方已不再遥远。

⑦大车与空间有着密切的联系,与时间的关系也颇有意味。

那长长的车厢,仿佛一头连着中国的过去,一头连着中国的未来。

⑧一节节火车车厢,装载过多少过往的岁月。

这岁月的起点,要上溯到一百多年前。

在今天的中国铁道博物馆里,有一件镇馆之宝——“0号”机车。

因为它的机身上有一个大大的“0”字,所以人们称其为“0号”机车,这是中国现存最古老的机车。

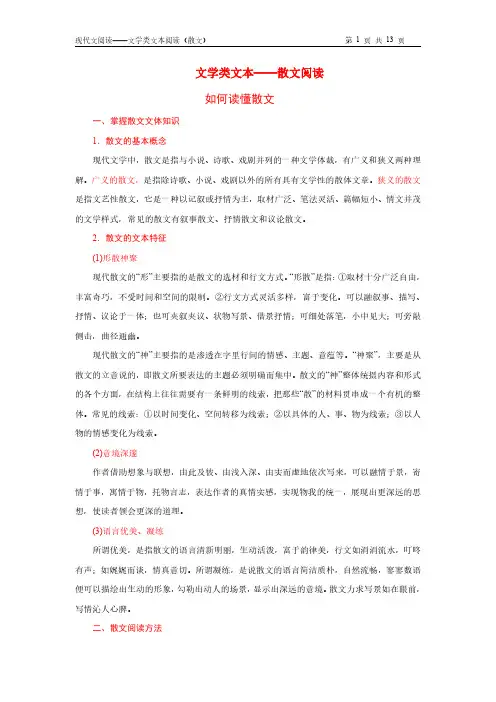

文学类文本——散文阅读如何读懂散文一、掌握散文文体知识1.散文的基本概念现代文学中,散文是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,有广义和狭义两种理解。

广义的散文,是指除诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散体文章。

狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式,常见的散文有叙事散文、抒情散文和议论散文。

2.散文的文本特征(1)形散神聚现代散文的“形”主要指的是散文的选材和行文方式。

“形散”是指:①取材十分广泛自由,丰富奇巧,不受时间和空间的限制。

②行文方式灵活多样,富于变化。

可以融叙事、描写、抒情、议论于一体;也可夹叙夹议、状物写景、借景抒情;可细处落笔,小中见大;可旁敲侧击,曲径通幽。

现代散文的“神”主要指的是渗透在字里行间的情感、主题、意蕴等。

“神聚”,主要是从散文的立意说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中。

散文的“神”整体统摄内容和形式的各个方面,在结构上往往需要有一条鲜明的线索,把那些“散”的材料贯串成一个有机的整体。

常见的线索:①以时间变化、空间转移为线索;②以具体的人、事、物为线索;③以人物的情感变化为线索。

(2)意境深邃作者借助想象与联想,由此及彼、由浅入深、由实而虚地依次写来,可以融情于景,寄情于事,寓情于物,托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想,使读者领会更深的道理。

(3)语言优美、凝练所谓优美,是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于韵律美,行文如涓涓流水,叮咚有声;如娓娓而谈,情真意切。

所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语便可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。

散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

二、散文阅读方法第一步,关注标题(对象)①明示写作对象或内容;②提示阅读线索;③明示或暗示文章的主题。

第二步,概括内容①标记各段落序号;②概括各段落内容。

第三步,梳理思路1.把握线索①寻找作品的线索;②注意文中反复出现的词句;③注意文中议论、抒情句。

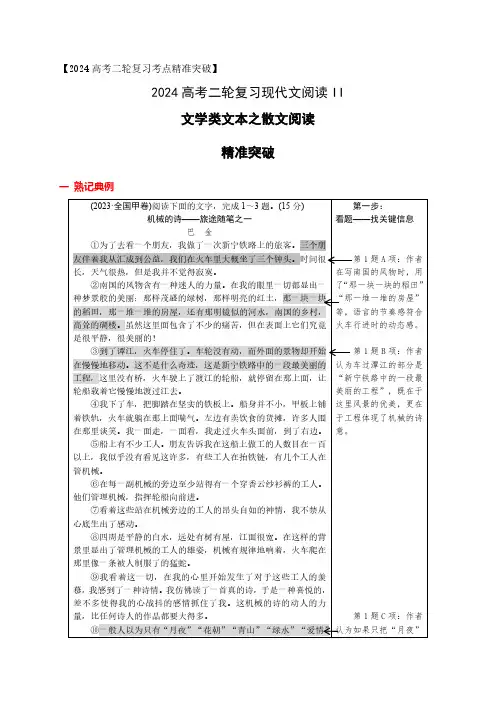

【2024高考二轮复习考点精准突破】2024高考二轮复习现代文阅读II文学类文本之散文阅读精准突破一熟记典例充满生命力的形象,人类与机器的和谐共存,创造了奇迹。

第三步:看结构——把握散文的行文思路与作者情感◆题目呈现1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )A.作者在写南国的风物时,用了“那一块一块的稻田”“那一堆一堆的房屋”等,语言的节奏感符合火车行进时的动态感。

B.作者认为车过潭江的部分是“新宁铁路中的一段最美丽的工程”,既在于这里风景的优美,更在于工程体现了机械的诗意。

C.作者认为如果只把“月夜”“花朝”“青山”一类的东西当作写诗的材料,其实是不懂诗,依据是这些材料本身缺乏生命力。

D.“诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命”是作者对诗的认识,也是他认为机械具有诗意的一个重要前提。

【答案】C。

“依据是这些材料本身缺乏生命力”曲解文意。

由第10段“一般人以为只有‘月夜’‘花朝’‘青山’‘绿水’爱情’一类的东西才是诗的材料,把诗人当作很sentimental(感伤的,多愁善感的)的人。

其实他们完全不懂得诗”可知,原文只是说这些人“完全不懂得诗”,并没有说其依据是“这些材料本身缺乏生命力”。

2.本文在写“机械的诗”时一再写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。

(6分)【答案】①工人的雄姿、自如的神情、内心的诗意与“机械的诗”相互映衬。

②“机械的诗”需要工人的激发,工人的管理和操作是“机械的诗”生成的条件。

【解析】文章由新宁铁路上车过潭江的见闻出发,从不同角度写“机械的诗”。

文章不仅写了轮船过江时的机械美,还分析了机械为何是有诗意的。

文章写“机械的诗”时,不是只写机械,还写工人的神态、精神等。

二者之间是有内在联系的,主要体现在两个方面。

第一方面,工人劳作时的神情、精神状态与“机械的诗”是相互映衬的,这是根据文章的三处内容归纳而来的,第一处是“看着这些站在机械旁边的工人的昂头自如的神情,我不禁从心底生出了感动”。

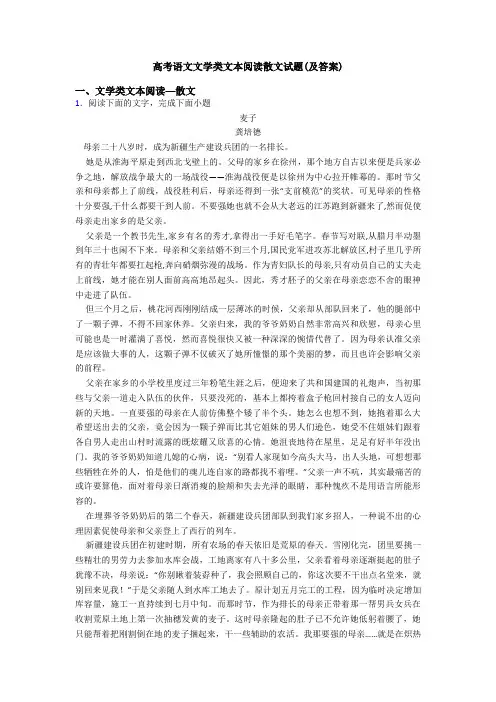

高考语文文学类文本阅读散文试题(及答案)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成下面小题麦子龚培德母亲二十八岁时,成为新疆生产建设兵团的一名排长。

她是从淮海平原走到西北戈壁上的。

父母的家乡在徐州,那个地方自古以来便是兵家必争之地,解放战争最大的一场战役——淮海战役便是以徐州为中心拉开帷幕的。

那时节父亲和母亲都上了前线,战役胜利后,母亲还得到一张“支前模范”的奖状。

可见母亲的性格十分要强,干什么都要干到人前。

不要强她也就不会从大老远的江苏跑到新疆来了,然而促使母亲走出家乡的是父亲。

父亲是一个教书先生,家乡有名的秀才,拿得出一手好毛笔字。

春节写对联,从腊月半动墨到年三十也闲不下来。

母亲和父亲结婚不到三个月,国民党军进攻苏北解放区,村子里几乎所有的青壮年都要扛起枪,奔向硝烟弥漫的战场。

作为青妇队长的母亲,只有动员自己的丈夫走上前线,她才能在别人面前高高地昂起头。

因此,秀才胚子的父亲在母亲恋恋不舍的眼神中走进了队伍。

但三个月之后,桃花河西刚刚结成一层薄冰的时候,父亲却从部队回来了,他的腿部中了一颗子弹,不得不回家休养。

父亲归来,我的爷爷奶奶自然非常高兴和欣慰,母亲心里可能也是一时灌满了喜悦,然而喜悦很快又被一种深深的惋惜代替了。

因为母亲认准父亲是应该做大事的人,这颗子弹不仅破灭了她所憧憬的那个美丽的梦,而且也许会影响父亲的前程。

父亲在家乡的小学校里度过三年粉笔生涯之后,便迎来了共和国建国的礼炮声,当初那些与父亲一道走入队伍的伙伴,只要没死的,基本上都挎着盒子枪回村接自己的女人迈向新的天地。

一直要强的母亲在人前仿佛整个矮了半个头。

她怎么也想不到,她抱着那么大希望送出去的父亲,竟会因为一颗子弹而比其它姐妹的男人们逊色,她受不住姐妹们跟着各自男人走出山村时流露的既炫耀又欣喜的心情。

她沮丧地待在屋里,足足有好半年没出门。

我的爷爷奶奶知道儿媳的心病,说:“别看人家现如今高头大马,出人头地,可想想那些牺牲在外的人,怕是他们的魂儿连自家的路都找不着哩。

高考文学类文本阅读之散文阅读知识归纳一、高考散文阅读题的解题技巧1、整体感知文章的主旨散文的最大特点是“形散而神不散”。

“神”,指文章的主旨,即贯穿文章始终的作者的思想感情。

散文的材料虽散,但万变不离其宗,它必须围绕作者的思想感情展开。

因此,阅读散文,要从文章的整体入手,宏观把握作者在字里行间所流露出的思想感情,从而读懂作者的感悟,领会文章的主旨。

高考试卷中的散文阅读几乎每年都有这方面的命题。

2、深入分析文章的思路叶圣陶先生说过:“思想是有一条路的,一句一句、一段一段都是有路的,好文章的作者是决不乱走的。

”散文的材料是按照一定的思路组织在作品中的,作品的结构就是它的思路的具体展现。

高考试题常常通过对作品的结构进行设题,考查学生对作品的思路的把握能力。

阅读散文,要善于捕捉文中体现时间、空间、人物、事件、感情的语句,更要把握文章的脉络。

3、仔细品味散文的语言散文的语言描写细腻,表达深刻,内涵丰富。

高考散文阅读命题有一个重要原则,就是对散文中负载信息量大、内容含蓄、意义深刻、表现力强的语言进行鉴赏。

鉴赏散文的语言,只有联系文章的主旨,根据上下文的具体语境,细加品味、揣摩,才能正确理解其中的含义。

这也是阅读散文的基础。

4、正确鉴赏散文的表达技巧散文的写作,一般都很讲究表现手法的恰当运用,如借景抒情、寓情于景、托物言志、欲扬先抑、烘托对比、虚实相生、象征手法、修辞技法等等,这些手法的巧妙运用,常使作品的思想感情表达得更加鲜明突出。

高考试题通过对这些技巧的鉴赏,可以直接透视学生的阅读品位。

所以,阅读散文还要注意鉴赏常见表达技巧的表达效果。

5、精心组织符合要求的答案。

高考散文阅读试题,一直以主观性测试为主,题型基本不变,每年只在所考查的知识点上略有不同。

从试题的要求和要求回答的问题看,难度在逐步降低,最突出的表现就是,多数问题的答案在原文中都有照应、有暗示,甚至直接暗示。

这就告诉我们,回答问题要善于从原文中抽取关键语句,并根据题目要求进行适当整合,这样才有可能写出精练确切的、符合要求的答案。

文学类文本阅读之散文随着现代生活节奏的加快,人们的阅读习惯也在悄然变化。

而在这所有改变中,文学类文本阅读,尤其是散文阅读,对于人们的精神滋养和阅读兴趣的维持具有不可替代的重要意义。

在这篇文章中,我们将深入了解文学类文本阅读,重点介绍散文的含义、历史背景、特点和魅力。

1.散文的含义散文,通俗地说,就是散述观点的文字。

它既可以是纪实性的,也可以是抒情性的。

在散文阅读中,没有固定的格式和要求,只要能够表达出作者的感受和思想就可以了。

相对于诗歌和小说,散文思想的表达更加简洁生动,对于提升阅读者的思考能力和语言表达能力,起到了至关重要的作用。

2.散文的历史背景散文早在古代已有出现,但真正成为一个独立的文学类型,要追溯到18世纪。

当时,欧洲文化盛行着启蒙运动,人们开始追求个性、思考和自由,而且对现实生活的关注度也更加明显。

因此,散文也逐渐受到了大众的关注。

如法国的蒙田、英国的培根、美国的爱默生等都是散文的标志性代表人物。

他们的作品以自由、灵活、思想深邃和接地气而著称。

3.散文的特点散文的特点,首先体现在它自由的形式上。

通常不用按照古典诗歌的格律或小说的情节结构去写作,只需自由发挥,以自己的语言和风格表达自己的思想即可。

其次,散文的写作对象也更加广泛,既可以写自然景观、社会人生,也可以写一个人的感怀、情感等等。

此外,散文的语言也比较自然,富有生活气息,没有过多的修辞和华丽的语言,让读者有贴近生活、感性理解的空间。

可以说,散文的写作最大的特点就是“自由自在”。

4.散文的魅力散文具有极大的魅力,它的阅读不需要太多的消耗,却能带给我们思考和享受。

散文的内容丰富、形式多样、信息传达清晰明确,能够满足读者太多心理需求,从而产生美感和艺术感受。

在散文中,作者会借助自己的生活经验和对生活的感悟,以一种真挚感染的语言,向读者传递出希望、感动和力量。

比如,在鲁迅的散文《药》中,他用真实的书写手法展现出了一个贫穷的小伙子因医治未果终日痛苦的形象,让人深刻反思生命的意义;在毛泽东的散文中,作者则以曲折而真诚的语言,表达了对人民的爱和对革命的信念,这些都深深地打动了我们的心灵。