文学类文本阅读·散文阅读

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:55

最新高考语文文学类文本阅读散文训练经典题目(附答案)优选一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文章,完成各题。

到平江路去①在一个阴天,将雨未雨的时候,带上雨伞,就出门去了。

②小区门前的马路上,是有出租车来来去去的,但是不要打车,要走一走,觉得太远的话,就坐几站公交车,然后下去,再走。

③走到哪里去呢?是走到自己愿意去的地方,喜欢的地方,比如说,平江路,就是我经常会一个人去走一走的古老的街区。

④其实在从前的很漫长的日子里,我们曾经是生在其中的,那些古旧却依然滋润的街区,就在我们的身边,它是我们的窗景,是我们挂在墙上的画,我们伸手可触摸到的,跨出脚步就踩着它了,我们能听到它的呼吸,我们能呼吸到它散发出来的气息,我们用不着去平江路,在这个城里到处都是平江路。

⑤日子一天一天地过,我们糊里糊涂,视而不见,直到有一天似乎有点清醒了,才发现,我们失去了财富,却又不知将它们丢失在哪里了,甚至不知是从哪一天起,不知是在哪一个夜晚醒来时发生的事情。

⑥我们的时代,是一个新闻接一个新闻的时代,这些新闻告诉我们,古老的苏州正变成现代的苏州,这是令人振奋的,没有人会不为之欢欣鼓舞,只是当我们偶尔地生出了一些情绪,偶尔地想再踩一踩石子或青砖砌成的街,我们就得寻找起来了,寻找我们从小到大几乎每时每刻都踏着的、但是现在已经离我们远去的老街。

⑦这就是平江路了。

平江路已经是古城中最后的保存着原样的街区,也已经是最后的仅存的能够印证我们关于古城记忆的街区了。

⑧在喧闹的干将路东头的北侧,就是平江路了,它和平江河一起,绵延数里,在这个街区里,还有和它平行的仓街,横穿着的,是钮家巷、萧家巷、大儒巷、南显子巷、悬桥巷、葭巷,胡厢使巷、丁香巷,还有许多,念叨这一个一个的巷名,都让人心底泛起涟漪,在沉睡了的历史的碑刻上,飘散出了人物和故事的清香。

⑨在这座古城最早的格局里,平江街区就已经是最典型的古街坊了,河街并行、水陆相邻,使得这个街区永远是静的,又永远是生动活泼的。

统编高考语文文学类文本阅读散文精选附答案50一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文章,完成各题。

说“冬”富丽四季更迭,岁月流转,在经历了春的烂漫、夏的热烈、秋的浓情之后,我们又将迎来冬的凛冽。

“春花秋月杜鹃夏,冬雪皑皑寒意加。

”冬的意象之于我们,总是伴随着白雪、严寒。

然而,“冬”字最初的含义,却跟冬天并无关联。

“冬”在甲骨文中写成等形状,像是在丝线或绳索的两头各打一个结,表示两个端点。

因此,文字学家们普遍认为,“冬”是初表示终结、终了等意思。

例如马王堆汉墓帛书《老子》:“飘风不冬朝,暴雨不冬日。

”大意是说,暴风不会持续一早上,暴雨不会持续一整天。

在这里,“冬”表示的就是终了、贯穿始终的意思。

顺便插一句,在绳索上打结这种做法跟远古时代的结绳记事有关。

据《周易·系辞下》记载“上古结绳而治”,在文字产生以前,“结绳”是人们用以计数或者记录重大事件的一种原始方法。

不只在中国,世界各地的不同民族都曾使用过类似的方法。

而在汉字中,除了“冬”以外,十,廿,卅等字很可能也都保留了结绳记事的印记。

比如说“十”,有一种观点认为,它最初就是用在绳子上打一个结的方式表示数字“十”。

“冬”字本来的意思是终结、终了,而冬季是一年四季中的最后一个季节,也是一年的末尾,因此,当四季的概念产生以后,“冬”这个字形就被用来表示“冬季”了。

许慎《说文解字》中所言“冬,四时尽也”,显然针对的是“冬”作为季节名称的用法,而非它的最初含义,这一点值得注意。

“冬”被用作季节名称之后,人们在原字形上添加“糸”构成“终”字,以表示“终结”的意思。

正因为如此,在有的版本的《老子》中,“飘风不冬朝,暴雨不冬日”中的“冬”被直接写成了“终”。

当“冬季”成为“冬”的基本含义之后,其字形也沿着这一脉络继续发展。

“冬”的金文形体中增加了“日”,像是“日”被覆盖住了,意味着阳光不太温暖,借以强化“冬”的含义。

而“冬”的小篆字形,则去掉了“日”,在下面增加了。

专题35 文学类文本阅读——散文一、阅读下面的文字,完成下列小题。

燕飞飏李春雷“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

”公元752年(天宝十一年)秋,李白行游燕山,作名篇《北风行》。

其中有佳句如斯,极尽燕地苦寒和战事残酷之意。

轩辕台,今何在?恰好位于举行北京冬奥会的主场馆所在地——河北省张家口市崇礼区和北京市延庆区之间。

这一带,皆属燕山。

燕山,系华北地区北部的天然屏障,喜峰口、古北口、居庸关、张家口等均为长城重要关隘,是内蒙古高原和东北地区进入华北平原的必经之地。

最东端之山海关,更是咽喉所在,号称“天下第一关”。

常常的,凝视着燕山的燕字,我疑云满腹。

燕之名,来自谁?为了打开这团疑雾,我查阅不少史书。

令人意外的是,关于这个问题,文史资料极其稀少。

经过反复比对、相互佐证,得出了一个大概:商代,在今北京市房山区琉璃河镇一带,曾有一个匽国(也作郾国)。

公元前1044年,周武王灭商后,封其弟召公奭于此地,史称燕国。

公元前7世纪,燕国向冀北、辽西扩张,吞并蓟国后,建都蓟(今北京市)。

十分吊诡的是,查询现有记载,我们现在所熟知的战国七雄之燕国,在当时并非此名,而是“匽国”或“郾国”。

史书何时始称燕国呢?六国统一之后。

为何改称燕国呢?据多数专家推断,“医”“郾”与“燕”字音义相通,相互假借。

《说文解字》曰:“匽:匿也,妟声”,“妟,安也,从日、女”,其本意为“黄昏时与女眷相聚而欢”。

比喻幸福安逸。

“燕”在甲骨文中是象形字,即燕子貌相:鸟头、长而尖的翅膀、尾巴分叉。

这种候鸟的最主要特征,便是在巢内呢喃相亲。

燕字的另外寓意,便是春使者和吉祥鸟,进而表示生活美好、邦国安宁。

周朝开国时,最大功臣有三人,即周公旦、姜公尚和召公奭。

那么,为何将功臣之首的召公奭封于距离都城最远的燕地呢。

答案只有一个:国之屏障、无比重要。

既希冀幸福温暖,又呼唤和平安宁。

燕,蕴含着多么美好的理想啊。

但是,两千多年来,燕地,恰恰是苦寒、战乱之地。

秦统一之后的第一场农民起义的引信,由此拉响。

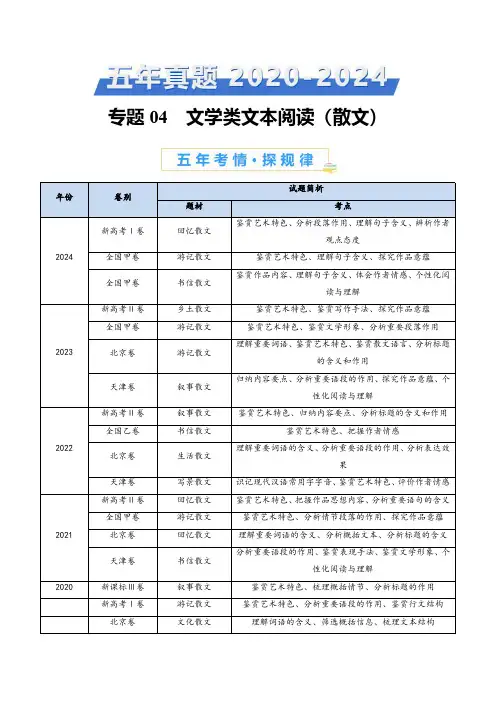

专题04文学类文本阅读(散文)年份卷别试题简析题材考点2024新高考Ⅰ卷回忆散文鉴赏艺术特色、分析段落作用、理解句子含义、辨析作者观点态度全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、理解句子含义、探究作品意蕴全国甲卷书信散文鉴赏作品内容、理解句子含义、体会作者情感、个性化阅读与理解2023新高考Ⅱ卷乡土散文鉴赏艺术特色、鉴赏写作手法、探究作品意蕴全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、鉴赏文学形象、分析重要段落作用北京卷游记散文理解重要词语、鉴赏艺术特色、鉴赏散文语言、分析标题的含义和作用天津卷叙事散文归纳内容要点、分析重要语段的作用、探究作品意蕴、个性化阅读与理解2022新高考Ⅱ卷叙事散文鉴赏艺术特色、归纳内容要点、分析标题的含义和作用全国乙卷书信散文鉴赏艺术特色、把握作者情感北京卷生活散文理解重要词语的含义、分析重要语段的作用、分析表达效果天津卷写景散文识记现代汉语常用字字音、鉴赏艺术特色、评价作者情感2021新高考Ⅱ卷回忆散文鉴赏艺术特色、把握作品思想内容、分析重要语句的含义全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、探究作品意蕴北京卷回忆散文理解重要词语的含义、分析概括文本、分析标题的含义天津卷书信散文分析重要语段的作用、鉴赏表现手法、鉴赏文学形象、个性化阅读与理解2020新课标Ⅲ卷叙事散文鉴赏艺术特色、梳理概括情节、分析标题的作用新高考Ⅰ卷游记散文鉴赏艺术特色、分析重要语段的作用、鉴赏行文结构北京卷文化散文理解词语的含义、筛选概括信息、梳理文本结构天津卷文化散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、梳理文章结构、个性化阅读与理解命题趋势在鉴赏散文艺术特色的基础之上,强化对重点词句、段落的深入理解,对文本意蕴的整体把握,同时有意识地考查考生个性化阅读与理解的能力。

一、(2024·新高考Ⅰ卷·高考真题)阅读下面的文字,完成下面小题。

放牛记徐则臣我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。

北京高考语文试卷文学类文本阅读散文题分类汇编(附答案)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成各题。

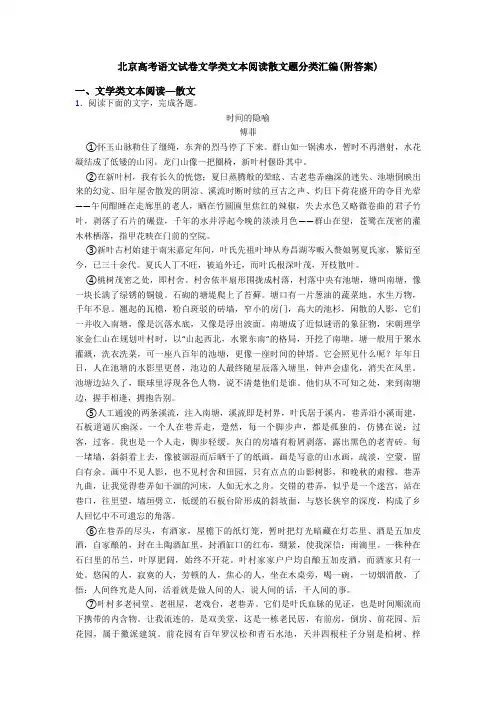

时间的隐喻傅菲①怀玉山脉勒住了缰绳,东奔的烈马停了下来。

群山如一锅沸水,暂时不再潽射,水花凝结成了低矮的山冈。

龙门山像一把圈椅,新叶村偃卧其中。

②在新叶村,我有长久的恍惚;夏日蒸腾般的晕眩、古老巷弄幽深的迷失、池塘倒映出来的幻觉、旧年屋舍散发的阴凉、溪流时断时续的亘古之声、灼日下荷花盛开的夺目光荤——午间酣睡在走廊里的老人,晒在竹圆匾里焦红的辣椒,失去水色又略微卷曲的君子竹叶,剥落了石片的碾盘,千年的水井浮起今晚的淡淡月色——群山在望,苍鹭在茂密的灌木林栖落,指甲花映在门前的空院。

③新叶古村始建于南宋嘉定年间,叶氏先祖叶坤从寿昌湖岑畈入赘娘舅夏氏家,繁衍至今,已三十余代。

夏氏人丁不旺,被迫外迁,而叶氏根深叶茂,开枝散叶。

④桃树茂密之处,即村舍。

村舍依半扇形围拢成村落,村落中央有池塘,塘叫南塘,像一块长满了绿锈的铜镜。

石砌的塘堤爬上了苔藓。

塘口有一片葱油的蔬菜地。

水生万物,千年不息。

翘起的瓦檐,粉白斑驳的砖墙,窄小的房门,高大的池杉,闲散的人影,它们一并收入南塘,像是沉落水底,又像是浮出波面。

南塘成了近似谜语的象征物,宋朝理学家金仁山在规划叶村时,以“山起西北,水聚东南”的格局,开挖了南塘。

塘一般用于聚水灌溉,洗衣洗菜,可一座八百年的池塘,更像一座时间的钟塔。

它会照见什么呢?年年日日,人在池塘的水影里更替,池边的人最终随星辰落入塘里,钟声会虚化,消失在风里。

池塘边站久了,眼球里浮现各色人物,说不清楚他们是谁。

他们从不可知之处,来到南塘边,握手相逢,拥抱告别。

⑤人工通浚的两条溪流,注入南塘,溪流即是村界,叶氏居于溪内,巷弄沿小溪而建,石板道逼仄幽深。

一个人在巷弄走,跫然,每一个脚步声,都是孤独的,仿佛在说:过客,过客。

我也是一个人走,脚步轻缓。

灰白的房墙有粉屑剥落,露出黑色的老青砖。

每一堵墙,斜斜看上去,像被洇湿而后晒干了的纸画,画是写意的山水画,疏淡,空蒙,留白有余。

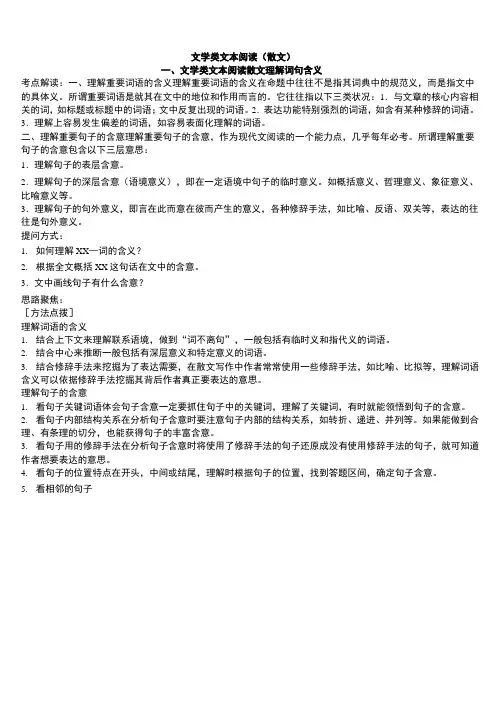

文学类文本阅读(散文)一、文学类文本阅读散文理解词句含义考点解读:一、理解重要词语的含义理解重要词语的含义在命题中往往不是指其词典中的规范义,而是指文中的具体义。

所谓重要词语是就其在文中的地位和作用而言的。

它往往指以下三类状况:1.与文章的核心内容相关的词,如标题或标题中的词语;文中反复出现的词语。

2.表达功能特别强烈的词语,如含有某种修辞的词语。

3.理解上容易发生偏差的词语,如容易表面化理解的词语。

二、理解重要句子的含意理解重要句子的含意,作为现代文阅读的一个能力点,几乎每年必考。

所谓理解重要句子的含意包含以下三层意思:1.理解句子的表层含意。

2.理解句子的深层含意(语境意义),即在一定语境中句子的临时意义。

如概括意义、哲理意义、象征意义、比喻意义等。

3.理解句子的句外意义,即言在此而意在彼而产生的意义,各种修辞手法,如比喻、反语、双关等,表达的往往是句外意义。

提问方式:1.如何理解XX—词的含义?2.根据全文概括XX这句话在文中的含意。

3.文中画线句子有什么含意?思路聚焦:[方法点拨]理解词语的含义1.结合上下文来理解联系语境,做到“词不离句”,一般包括有临时义和指代义的词语。

2.结合中心来推断一般包括有深层意义和特定意义的词语。

3.结合修辞手法来挖掘为了表达需要,在散文写作中作者常常使用一些修辞手法,如比喻、比拟等,理解词语含义可以依据修辞手法挖掘其背后作者真正要表达的意思。

理解句子的含意1.看句子关键词语体会句子含意一定要抓住句子中的关键词,理解了关键词,有时就能领悟到句子的含意。

2.看句子内部结构关系在分析句子含意时要注意句子内部的结构关系,如转折、递进、并列等。

如果能做到合理、有条理的切分,也能获得句子的丰富含意。

3.看句子用的修辞手法在分析句子含意时将使用了修辞手法的句子还原成没有使用修辞手法的句子,就可知道作者想要表达的意思。

4.看句子的位置特点在开头,中间或结尾,理解时根据句子的位置,找到答题区间,确定句子含意。

最新统编高考语文文学类文本阅读散文精选含答案典型一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成下面小题。

记忆像铁轨一样长舒翼①“我深深怀念那个摩肩抵肘的时代。

站在今日画了黄线的整洁月台上,总觉得少了一点什么,直到记起了从前那一声汽笛长啸。

”②这是作家余光中先生在散文《记忆像铁轨一样长》中的一段话。

③正值春节,汽笛送来亲情的召唤,迎回游子们归乡。

在这场一年一度的中国人口大迁移中,火车是绝对的运输主力。

在诸多交通工具中,人们乘坐最多的,还是火车。

火车,对于许多中国人来说,记忆,像铁轨一样长。

④有人说,在空间上有两种东西永远让人类迷恋,一是故乡,一是远方。

故乡安放着心灵的安宁,远方寄托着对未知的向往。

火车——正是一边驶向故乡,一边驶向远方。

⑤坐过无数次火车,但印象最深刻的,或许还是近乡那一趟车。

那一列列返乡的火车停靠在站台边,熙攘的人流中,匆忙的脚步里,张望的目光下,涌动着的都是思乡的情绪。

每一次看见近乡那趟火车,总觉得是那样可爱与亲切,仿佛看见了千里之外的故乡。

在车轮与铁轨碰撞的“况且”声中,思乡的情绪便陡然在车厢里弥漫开来,它将驶向的,是你最熟悉也最温暖的故乡。

⑥火车是故乡,火车也是远方。

速度的提升,铁路的延仲,让人们通过火车实现了向远方自由流动的梦想。

今天的中国人,坐着火车,可以去往祖国土地上的天南地北,来到祖国东部的平原,到达祖国南方的海边,走进祖国西部的沙漢,踏上祖国北方的草原,去观三山五岳,去看大江大河。

火车的车窗仿佛一条长胶卷,让人们欣赏到一幅又一幅陌生而斑斓的画面。

有了大车,远方已不再遥远。

⑦大车与空间有着密切的联系,与时间的关系也颇有意味。

那长长的车厢,仿佛一头连着中国的过去,一头连着中国的未来。

⑧一节节火车车厢,装载过多少过往的岁月。

这岁月的起点,要上溯到一百多年前。

在今天的中国铁道博物馆里,有一件镇馆之宝——“0号”机车。

因为它的机身上有一个大大的“0”字,所以人们称其为“0号”机车,这是中国现存最古老的机车。

文学类文本阅读(散文)一、阅读下边的文章,达成1—4 题白日鹅的记忆从维熙到达南方,能否是因为这座城市,有个白日鹅旅馆的缘故?头一夜,我就梦见了我曾见过的四只白日鹅。

1964 年,我在一个农场劳动改造,第一次见到那本性驯顺、美如天使的水禽动物,是在劳改大队部的葡萄架下。

我隔着铁丝网,向往地望着白日鹅那一身洁白的羽翼,内心不由自问:蓝天才是它的故土,江河湖泊才是它们诗的天堂,它们到这儿来干什么?还摆出一副悠闲自得、闲庭信步的架势!飞吧!我的天使!这儿是囚笼,不该是你闲步的地方;露水闪光,水草萋迷的青青河边,那边有你的群落,有你的家族,为何你要依恋这个鬼地方呢?以后,我知道了:本来这两只天鹅是被主人剪去了一圈欲飞的翅膀。

它们来自天茫茫的东北大草甸子——兴凯湖,那边的劳改农场时,把它们“姊妹俩”也装进囚笼,像携带随从眷属那般,把它们迁徙到这个地盘上来了。

使我悲伤的是,跟着生计环境的改变,它们本性中的和善,被光阴的流光啮食掉了,使这日使般的两姊妹,只剩下天鹅的形态与仪表。

有一次,我到劳改队办公室去请示什么事情,当我穿过葡萄架时,那“两姊妹”居然拍打着仅存的短短翅膀,对我发动了突然侵袭。

一只对我嘎嘎狂叫,神态如同家狗般凶厉。

一只用嘴叼住我褴褛的长袖,撕扯下我袖口的一缕布条。

我挣扎着,我奔跑着,待我逃出葡萄架,惊魂初定以后,留给我的是满腹的疑心。

“这仍是天鹅吗?”“这是两条腿的狗。

”“这不是黑狗、灰狗、黄狗。

”“这是被异化了长翅膀的白狗!”50 年月中期,当我仍是个青年作家的时候,我去过东北三江草原。

一个猎人告诉我,他从不捕杀白日鹅。

他说此种鸟类不单羽毛洁白如雪,还有代其余鸟类孵化雏鸟的本能。

有的“娘”把娃生下后,一扑棱翅膀飞了。

白日鹅则饰演“娘”的角色,把其余鸟类家族的后辈孵化出来。

群居草原和与囚犯为伍的白日鹅,反差这样之大,几乎令人惊讶。

认真想一想,仿佛从中发现了一点道理。

地壳喷出火热的岩浆能够造出,磨盘眼里流出的粮食能够碾成粉面;漂亮的天使安琪儿,在评论驯化豢养以及囚犯们的挑逗欺辱之下,就不可以改变它那和善的灵魂吗?它最先是出于生计本能的抗争,长此以往就把人类视若顽敌,见了脖子上驮着脑袋的人,就第一对其进行侵袭!大概过了年把光景,一群白日鹅在春日北返,它们在天空中发现了两个同族,便久久在天空彷徨不去。

文学类文本——散文阅读如何读懂散文一、掌握散文文体知识1.散文的基本概念现代文学中,散文是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,有广义和狭义两种理解。

广义的散文,是指除诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散体文章。

狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式,常见的散文有叙事散文、抒情散文和议论散文。

2.散文的文本特征(1)形散神聚现代散文的“形”主要指的是散文的选材和行文方式。

“形散”是指:①取材十分广泛自由,丰富奇巧,不受时间和空间的限制。

②行文方式灵活多样,富于变化。

可以融叙事、描写、抒情、议论于一体;也可夹叙夹议、状物写景、借景抒情;可细处落笔,小中见大;可旁敲侧击,曲径通幽。

现代散文的“神”主要指的是渗透在字里行间的情感、主题、意蕴等。

“神聚”,主要是从散文的立意说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中。

散文的“神”整体统摄内容和形式的各个方面,在结构上往往需要有一条鲜明的线索,把那些“散”的材料贯串成一个有机的整体。

常见的线索:①以时间变化、空间转移为线索;②以具体的人、事、物为线索;③以人物的情感变化为线索。

(2)意境深邃作者借助想象与联想,由此及彼、由浅入深、由实而虚地依次写来,可以融情于景,寄情于事,寓情于物,托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想,使读者领会更深的道理。

(3)语言优美、凝练所谓优美,是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于韵律美,行文如涓涓流水,叮咚有声;如娓娓而谈,情真意切。

所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语便可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。

散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

二、散文阅读方法第一步,关注标题(对象)①明示写作对象或内容;②提示阅读线索;③明示或暗示文章的主题。

第二步,概括内容①标记各段落序号;②概括各段落内容。

第三步,梳理思路1.把握线索①寻找作品的线索;②注意文中反复出现的词句;③注意文中议论、抒情句。

【2024高考二轮复习考点精准突破】2024高考二轮复习现代文阅读II文学类文本之散文阅读精准突破一熟记典例充满生命力的形象,人类与机器的和谐共存,创造了奇迹。

第三步:看结构——把握散文的行文思路与作者情感◆题目呈现1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )A.作者在写南国的风物时,用了“那一块一块的稻田”“那一堆一堆的房屋”等,语言的节奏感符合火车行进时的动态感。

B.作者认为车过潭江的部分是“新宁铁路中的一段最美丽的工程”,既在于这里风景的优美,更在于工程体现了机械的诗意。

C.作者认为如果只把“月夜”“花朝”“青山”一类的东西当作写诗的材料,其实是不懂诗,依据是这些材料本身缺乏生命力。

D.“诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命”是作者对诗的认识,也是他认为机械具有诗意的一个重要前提。

【答案】C。

“依据是这些材料本身缺乏生命力”曲解文意。

由第10段“一般人以为只有‘月夜’‘花朝’‘青山’‘绿水’爱情’一类的东西才是诗的材料,把诗人当作很sentimental(感伤的,多愁善感的)的人。

其实他们完全不懂得诗”可知,原文只是说这些人“完全不懂得诗”,并没有说其依据是“这些材料本身缺乏生命力”。

2.本文在写“机械的诗”时一再写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。

(6分)【答案】①工人的雄姿、自如的神情、内心的诗意与“机械的诗”相互映衬。

②“机械的诗”需要工人的激发,工人的管理和操作是“机械的诗”生成的条件。

【解析】文章由新宁铁路上车过潭江的见闻出发,从不同角度写“机械的诗”。

文章不仅写了轮船过江时的机械美,还分析了机械为何是有诗意的。

文章写“机械的诗”时,不是只写机械,还写工人的神态、精神等。

二者之间是有内在联系的,主要体现在两个方面。

第一方面,工人劳作时的神情、精神状态与“机械的诗”是相互映衬的,这是根据文章的三处内容归纳而来的,第一处是“看着这些站在机械旁边的工人的昂头自如的神情,我不禁从心底生出了感动”。

最新高考语文文学类文本阅读散文训练经典题目(含答案)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面文章,完成下面小题。

过尽行人君不来——梅岭古道随想王威廉①这世间已有太多的路,但只有极少数的道路,才能借助历史的机缘,在蒙蒙的时间尘埃里脱颖而出,被永恒铭记。

②我是站在梅岭古道的关隘处,想到这些的。

两侧逼仄的山崖,逼人警觉,仰视,仿佛山石随时塌陷。

向山脊南北眺望,是望不到边际的葱绿。

梅岭古道山体上那些被墨绿色苔藓遮盖的斧凿痕迹依然鲜明,没有炸药的年代,面对顽石,人们只能以硬碰硬,山间全是叮叮当当的巨大回音,虎口震裂,石屑飞溅,才有了一道道或深或浅的刻痕,那样的艰辛,无法想象。

我伸开双臂丈量,怀疑最宽处都不足五米,上上下下的石阶被上千年的踩踏,已经不成形状,我要不断低头看路,小心着脚下的石头。

而路边的荒草,在风中摇摆着,显得更加茂盛,不可一世。

③这条路纵使早已废弃,却绝不会被遗忘。

这条路就是那种从时间的尘埃里脱颖而出的道路。

离古道向南再继续走一阵,就到了珠玑巷,据说那是北人南迁而来的第一站,正是从那里开始,一批批中原人扎进了岭南的密林,一直走到东亚大陆的尽头……④这条路最让人怀念的,却不是它的地理意义,它和人类的其他事物一样,所能彪炳千秋的,依然是沉淀下来的文化风采。

在这条道路上,数不清的杰出人物留下了他们的诗篇,赞美这儿绚烂的梅花。

是的,若遇上对的时节,这里的梅花开得格外艳丽,尤其站在关隘高处向下望去,是一片灿烂热烈的花海。

这样绝美的风景,怎能不引发诗心的吟唱?不过,只要读过古人的诗篇就会明白,这条道路打动他们的更本质的原因,是他们在这里感悟到了人生的道路。

⑤“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。

问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回?”苏轼走上梅岭写的《赠岭上老人》格外打动我。

秘密就在此:“曾见南迁几个回?”越过五岭,穿过梅关,在古代是一种流放,一种罪刑,此地虽有梅花千顷,此身却是戴罪之躯。

理想就如这梅花般娇艳,可是该如何去实现呢?也许这一去就是一生,就是无法抵抗的微躯消亡,就是无法忍受的信念熄灭。

文学类文本阅读(散文)文学作品是人类文化的精髓,通过阅读文学类文本,读者可以领略到其中蕴含的文化、历史、情感等多重意义。

其中,散文作为一种自由、开放的文学形式,更容易引起读者的共鸣。

本文将通过分析性论述结构,探讨文学类散文的阅读方法,以及如何更好地理解和欣赏散文作品。

首先,要想深入理解散文作品,读者需要具备一定的文学素养和阅读技巧。

在阅读过程中,读者不仅要关注散文的表面文字,还要深入挖掘其中隐藏的内涵和意义。

例如,在阅读《清明》这篇散文时,作者用“柳絮如雪,花雨如霰”这样的形象描写,读者可以通过联想,感受到作者对春天细腻的感受和表达。

因此,读者在阅读散文时,要注重对比喻、象征等修辞手法的理解,从而更好地理解作者的意图和情感。

其次,在阅读散文时,读者需要注重细节的观察和品味。

散文作品往往通过对细微之处的描写,展现出丰富的感情和思想。

例如,《沁园春·雪》这首散文诗中,作者通过描绘雪花的飘落、树木的枝干等细节,表达了对家乡和自然的眷恋之情。

因此,读者在阅读散文时,要仔细品味每一个细节,从而感受到作者的情感流露和思想内涵。

此外,在阅读散文时,读者还应该关注文本背后的历史、文化背景。

散文作品往往反映了作者所处的时代和环境,通过对这些背景的了解,读者可以更深入地理解作品的内涵和意义。

比如,在阅读《记承天寺夜游》这篇散文时,了解唐代长安城的繁华景象和佛教文化的兴盛,会有助于读者更好地理解作者在作品中展现的宏大场景和深厚文化底蕴。

综上所述,文学类散文作品的阅读不仅是一种审美享受,更是一种心灵的沟通和启迪。

通过对散文作品的深入阅读和理解,读者可以提升自己的文学素养和审美情趣,感受到文学之美所带来的愉悦和启迪。

因此,希望读者在阅读散文作品时,能够运用以上提到的阅读方法和技巧,更好地领略散文之美,感受文学的魅力。

岳阳市统编高考语文文学类文本阅读散文练习题(附答案)(1)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文章,完成各题。

信一口明嘉靖十三年,被流放云南,“永远充军烟瘴”的大诗人杨慎来到建水拜访他的朋友,西南边睡的建水城令他大吃一惊并留下了数篇文字。

令我惊讶的是,杨慎诗里描写的建水,并未隔世,我几乎以为,杨慎才搁笔走了不久。

杨慎笔下的这个建水城大体上还在着,“少年社火燃灯寺”,燃灯寺还在,依然在响着木鱼。

寺院门口的那口井依然清冽,杨慎如果在燃灯寺喝过寺僧沏的茶,茶水应当就是这口井里的水。

如今建水县的大街上,经常可以看见送水的马车。

马车上绑着一只铁桶,里面装着井水。

马车驶进小巷,将井水送给各家各户。

在自来水已经普及的今天,城市里还有送井水的人,除了建水恐怕世界上再也没有第二个。

这是一份古老的工作,我三十年前来建水的时候,就见过这些送水的马车。

现在,马车已经被汽车包围了,依然雄赳赳气昂昂地跑在汽车中间,没有被取缔,可以说是一个奇迹。

送水的人骑在桶上,吆喝着湿淋淋的马车跑过建水城,就像童话里的人物。

马车一到,接水的人们心怀喜悦,开门出来,提着一桶芳香四溢的清水回家去。

井水渗入人们的生活习惯中,没有这桶水,一天的生活便无法开始。

马车送来的水,取自水板井。

建水民谣说:“先圈大板井,后建建水城。

”如果没有这口井,建水城不会建在此,文明不会兴起。

至今,大板井的水依然清冽甘醇,一位前生产队的老会计守护着它,老伯已经70多岁了,终日坐在井后面的小庙里,他后面是供着龙王的神龛。

水井对于建水人来说,不仅仅是水源,而且是来自大地的保护神,每一口水井都具有神的地位。

许多井的旁边,都盖着庙,里面供奉着龙王、水神,终年香火不绝。

建水立城以来,一直靠井水滋养。

喝井水的人,已经死去无数,运送井水的人,也死去无数。

但新一代的送水人仍通过送水而生活,这是一种故乡经验。

井水是一种“信”,这不仅是源于生活习惯的依赖,更是祖传的“信”,每个建水人都收到过这个“信”。

专题25 文学类文本阅读——散文【高考真题演练】【2020·江苏卷】阅读下面文字,完成下面小题。

记忆里的光蒋子龙我八岁才第一次见到火车。

1949年初冬,我正式走进学校,在班上算年龄小的。

一位见多识广的大同学,炫耀他见过火车的经历,说火车是世界上最神奇、最巨大的怪物,特别是在夜晚,头顶放射着万丈光芒,喘气像打雷,如天神下界,轰轰隆隆,地动山摇,令人胆战心惊。

许多同学都萌生了夜晚去看火车的念头。

一天晚上,真要付诸行动了,却只集合起我和三个大一点的同学。

离我们村最近的火车站叫姚官屯,十来里地,当时对我来说,就像天边儿一样远。

最恐怖的是要穿过村西一大片浓密的森林,里面长满奇形怪状的参天大树。

森林中间还有一片凶恶的坟场,曾经听的所有鬼故事,几乎都发生在那里面,即便大白天我一个人也不敢从里面穿过。

进了林子以后我们都不敢出声了,我怕被落下,不得不一路小跑,我跑他们也跑,越跑就越瘆得慌,只觉得每根头发梢都竖了起来。

当时天气已经很凉,跑出林子后却浑身都湿透了。

好不容易奔到铁道边上,强烈的兴奋和好奇立刻赶跑了心里的恐惧,我们迫不及待地将耳朵贴在道轨上。

大同学说有火车过来会先从道轨上听到。

我屏住气听了好半天,却什么动静也听不到,甚至连虫子的叫声都没有,四野漆黑而安静。

一只耳朵被铁轨冰得太疼了,就换另一只耳朵贴上去,生怕错过火车开过来的讯息。

铁轨上终于有了动静,嘎登嘎登……由轻到重,由弱到强,响声越来越大,直到半个脸都感觉到了它的震动,领头的同学一声吆喝,我们都跑到路基下面去等着。

渐渐看到从远处投射过来一股强大的光束,穿透了无边无际的黑暗,向我们扫过来。

光束越来越刺眼,轰隆声也越来越震耳,从黑暗中冲出一个通亮的庞然大物,喷吐着白气,呼啸着逼过来。

我赶紧捂紧耳朵睁大双眼,猛然间看到在火车头的上端,就像脑门的部位,挂着一个光芒闪烁的图标:一把镰刀和一个大锤头。

领头的同学却大声说是镰刀斧头。

且不管它是锤是斧,那把镰刀让我感到亲近,特别地高兴。