吴昌硕的篆刻艺术

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:7

812023/07 No.257一、吴昌硕《石鼓文》的艺术特色吴昌硕篆书启蒙于邓石如。

吴昌硕追溯篆书源头,从金石文字入手,遂把《石鼓文》作为其学习、研究的重点。

他在吸收《石鼓文》精华的基础上,又进行了一系列改造,把《石鼓文》书法的结体与用笔进行了系统的总结, 形成了独树一帜的吴昌硕体《石鼓文》书风。

首先,从字形结体上来看,吴昌硕笔下的《石鼓文》结体框架饱满、圆润,欹侧取势,内外疏密变化明显。

清人符铸评价吴昌硕《石鼓文》说:“缶庐以《石鼓》得名, 其结体左右上下参差取势, 可谓自出新意。

”欹侧取势正是吴昌硕寓灵动于朴拙、 持稳健于欹侧的变化所在[1]。

而在吴昌硕学习临摹《石鼓文》的初期阶段,个人面貌尚未完全形成,字形结体也并未展现出吴昌硕书法自身的构造特点。

吴昌硕49岁时临《石鼓文》的作品,整体字形结体平板,略显软弱拘谨,并未有欹侧之势。

如“殹”“吾”“淖”等字,字形平稳,结字也较为对称,缺少参差之感;又如“蒸”“彼”等字,内部空间较为松散,字的各部分排列分布并不匀称、紧致,使得整体字形虚弱无力,缺少挺劲的精气神。

而到了后期,吴昌硕对《石鼓文》的临习已经日趋成熟。

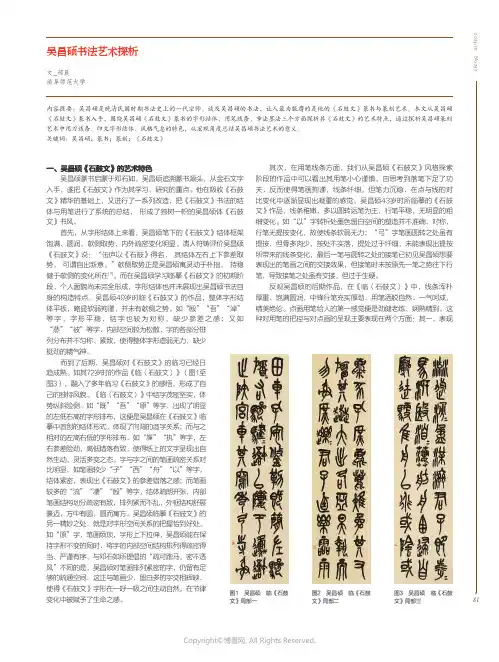

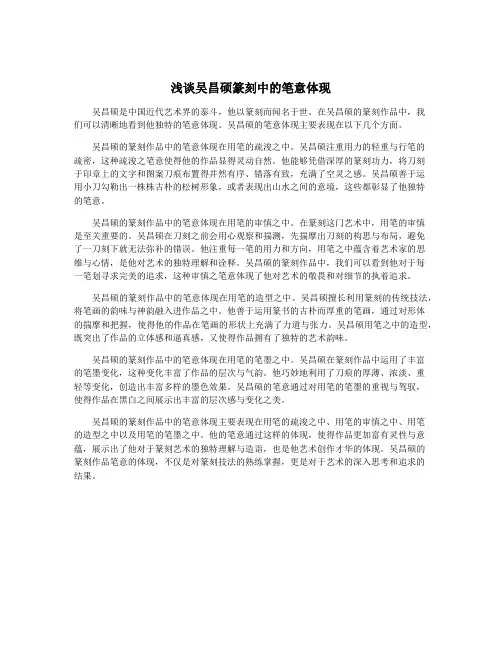

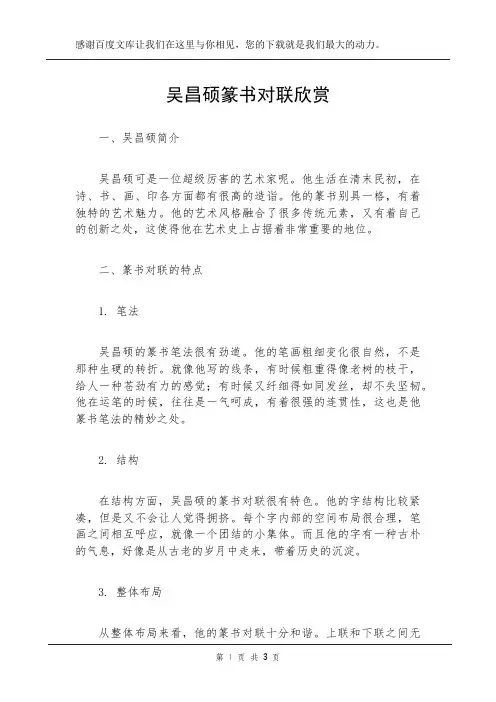

如其72岁时的作品《临〈石鼓文〉》(图1至图3),融入了多年临习《石鼓文》的感悟,形成了自己的独特风貌。

《临〈石鼓文〉》中结字茂密坚实,体势纵斜险侧。

如“既”“吾”“原”等字,出现了明显的左低右高的字形排布,这便是吴昌硕在《石鼓文》临摹中首创的结体形式,体现了向背的造字关系;而与之相对的左高右低的字形排布,如“㫎”“执”等字,左右参差险劲,高低错落有致,使得纸上的文字呈现出自然生动、灵活多变之态。

字与字之间的笔画疏密关系对比明显。

如笔画较少“子”“西”“舟”“以”等字,结体紧密,表现出《石鼓文》的参差错落之感;而笔画较多的“流”“凄”“殹”等字,结体疏朗开张,内部笔画结构划分疏密有致,排列紧而不乱,外框结构舒展豪迈,方中有圆,圆而寓方。

吴昌硕临摹《石鼓文》的另一精妙之处,就是对字形空间关系的把握恰到好处。

浅谈吴昌硕篆刻中的笔意体现吴昌硕是中国近代艺术界的泰斗,他以篆刻而闻名于世。

在吴昌硕的篆刻作品中,我们可以清晰地看到他独特的笔意体现。

吴昌硕的笔意体现主要表现在以下几个方面。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的疏浚之中。

吴昌硕注重用力的轻重与行笔的疏密,这种疏浚之笔意使得他的作品显得灵动自然。

他能够凭借深厚的篆刻功力,将刀刻于印章上的文字和图案刀痕布置得井然有序、错落有致,充满了空灵之感。

吴昌硕善于运用小刀勾勒出一株株古朴的松树形象,或者表现出山水之间的意境,这些都彰显了他独特的笔意。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的审慎之中。

在篆刻这门艺术中,用笔的审慎是至关重要的。

吴昌硕在刀刻之前会用心观察和揣测,先揣摩出刀刻的构思与布局,避免了一刀刻下就无法弥补的错误。

他注重每一笔的用力和方向,用笔之中蕴含着艺术家的思维与心情,是他对艺术的独特理解和诠释。

吴昌硕的篆刻作品中,我们可以看到他对于每一笔划寻求完美的追求,这种审慎之笔意体现了他对艺术的敬畏和对细节的执着追求。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的造型之中。

吴昌硕擅长利用篆刻的传统技法,将笔画的韵味与神韵融入进作品之中。

他善于运用篆书的古朴而厚重的笔画,通过对形体的揣摩和把握,使得他的作品在笔画的形状上充满了力道与张力。

吴昌硕用笔之中的造型,既突出了作品的立体感和逼真感,又使得作品拥有了独特的艺术韵味。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的笔墨之中。

吴昌硕在篆刻作品中运用了丰富的笔墨变化,这种变化丰富了作品的层次与气韵。

他巧妙地利用了刀痕的厚薄、浓淡、重轻等变化,创造出丰富多样的墨色效果。

吴昌硕的笔意通过对用笔的笔墨的重视与驾驭,使得作品在黑白之间展示出丰富的层次感与变化之美。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现主要表现在用笔的疏浚之中、用笔的审慎之中、用笔的造型之中以及用笔的笔墨之中。

他的笔意通过这样的体现,使得作品更加富有灵性与意蕴,展示出了他对于篆刻艺术的独特理解与造诣,也是他艺术创作才华的体现。

吴昌硕篆书对联欣赏一、吴昌硕简介吴昌硕可是一位超级厉害的艺术家呢。

他生活在清末民初,在诗、书、画、印各方面都有很高的造诣。

他的篆书别具一格,有着独特的艺术魅力。

他的艺术风格融合了很多传统元素,又有着自己的创新之处,这使得他在艺术史上占据着非常重要的地位。

二、篆书对联的特点1. 笔法吴昌硕的篆书笔法很有劲道。

他的笔画粗细变化很自然,不是那种生硬的转折。

就像他写的线条,有时候粗重得像老树的枝干,给人一种苍劲有力的感觉;有时候又纤细得如同发丝,却不失坚韧。

他在运笔的时候,往往是一气呵成,有着很强的连贯性,这也是他篆书笔法的精妙之处。

2. 结构在结构方面,吴昌硕的篆书对联很有特色。

他的字结构比较紧凑,但是又不会让人觉得拥挤。

每个字内部的空间布局很合理,笔画之间相互呼应,就像一个团结的小集体。

而且他的字有一种古朴的气息,好像是从古老的岁月中走来,带着历史的沉淀。

3. 整体布局从整体布局来看,他的篆书对联十分和谐。

上联和下联之间无论是字的大小、笔画的疏密还是整体的节奏感,都配合得恰到好处。

当我们站在一幅他的篆书对联前,就会感觉到一种平衡的美感,仿佛每个字都在自己该在的位置上,相互映衬,共同营造出一种独特的艺术氛围。

三、欣赏实例1. 某一副对联的具体赏析我看到他的一副篆书对联,上联是[上联具体内容],下联是[下联具体内容]。

从这副对联中,首先映入眼帘的是那充满力量感的笔画。

每一笔都像是注入了他的灵魂一样,充满了生命力。

上联的第一个字,它的起笔就很有特色,像是一个舞者优美的起势,轻盈而又蕴含着力量。

随着笔画的延伸,整个字逐渐展开,就像一朵慢慢盛开的花朵。

下联对应的字则与上联的字相互呼应,它们之间有着一种无形的联系,像是在对话一样。

而且这副对联的整体墨色也很讲究,浓淡相宜,让字更加富有层次感。

2. 不同时期篆书对联的变化吴昌硕早期的篆书对联和他晚期的作品有着明显的不同。

早期的时候,他的篆书对联可能还略显青涩,笔法和结构上还在不断探索。

吴昌硕篆书《西泠印社记》墨迹、碑拓本两种《西泠印社记》是吴昌硕71岁时为纪念西泠印社成立而书写的碑文,辞章与书法俱佳,是吴昌硕人书俱老时期小篆艺术风范的杰作。

吴昌硕,是我国近代艺术史上一位在书、画、印三方面均开一代风气的大师。

就其书法而言,出入秦、汉金石碑刻,篆、隶、行草各体均臻极高的艺术水准。

在清代书坛上,特别是在篆书领域内,吴昌硕堪称是一座几乎无法逾越的高峰。

他早年依傍杨沂孙和吴大澄,曾临习《泰山刻石》和《琅玡台刻石》等小篆名品,后出入邓石如和吴让之。

最终专攻《石鼓》,用笔浑朴厚重,恣肆烂漫,如黄河之水,一泻千里,结字茂密紧凑,正奇互用,在体势上右肩上耸,参差错落,个性极为鲜明。

在分布上疏密有致,避让得宜达到了雍容端庄的效果。

用墨则以浓湿为主,饱墨铺毫,意韵生动,有时墨尽笔枯,更添苍茫朴拙之趣。

吴昌硕在篆书可能的范围内,将书写性发挥到了极致。

为传统篆书开辟出一个崭新的境界。

吴昌硕篆书的《西泠印社记》,可以说是体现他这一崭新境界的典范之作。

吴昌硕篆书《西泠印社记》墨迹本释文:西泠印社记西泠山水清淑,人多才艺,书画之外,以篆刻名者,丁钝丁至赵悲盦数十馀人,流风馀韵,被于来叶,言印学者,至今西泠尤盛.同人结社,并立石勒钝丁、悲盦诸先生像,为景仰观摩之所,名日西泠印社。

社地与梅屿、柏堂近,风景幽绝。

集资规画,创于甲辰,成于癸丑。

堂舍花木,位置点缀,咸得其宜。

于是丁君辅之、王君维季、吴君石潜、叶君品三,修启立约,招揽同志,入社者日益众。

于甲寅九月开社,彬彬秩秩,觞咏流连,洵雅集盛事也。

印之佩,见于六国,著于秦,盛于汉,有官印、私印之别。

刓玉笵金,间以犀角象齿。

逮元时始有花乳石之制,各以意奏刀,而派亦遂分。

钝丁诸人,尤为浙派领袖。

浙派盛行于世,社之立,盖有由来矣。

顾社虽名西泠,不以自域。

秦玺汉章,与夫吉金乐石之有文字者,兼收并蓄,以资博览考证,多多益善。

入其中如探龙藏,有取之无尽、用之不竭之概。

尝观古人之印,用以昭信,故日印信。

吴昌硕临石鼓文特点吴昌硕,字草泉,号香三。

他是清末民国时期著名的书画家和篆刻家,具有深厚的艺术造诣。

其中,他的一幅名作《临石鼓文》备受瞩目,被誉为吴昌硕的代表作之一。

今天,我们就来探讨一下《临石鼓文》的特点。

《临石鼓文》是吴昌硕根据甲骨文而创作的一幅作品。

甲骨文是上古时期中国商周时期的一种文字,采用楷书风格刻写在龟甲和兽骨上。

吴昌硕通过对甲骨文的研究与领悟,将其融入自己的笔墨之中,形成了独特的风格。

首先,在线条处理上,《临石鼓文》展现出了吴昌硕执笔的大师风范。

他运用简练而不失力度的线条勾勒出文字的笔画造型,将甲骨文的神秘与古朴展现得淋漓尽致。

他擅长运用笔法来表现字形的轮廓,将直线与曲线的结合运用得恰到好处。

这使得《临石鼓文》显得独特而生动。

其次,在用墨方面,吴昌硕非常擅长运用墨的浓淡变化来表现画面的层次与纹理。

他善于使用干笔、湿笔的结合,营造出墨色的丰富与变化。

他在字形的描绘上,巧妙地运用浓墨重彩与淡墨轻笔相间的手法,使得整幅作品显得深邃而有层次感。

此外,他对硬笔与软笔的应用也极具造诣,用笔的变化既突出了甲骨文的刚劲之美,又凸显了其篆刻的雅致。

而在布局上,《临石鼓文》突显出吴昌硕在艺术造诣方面的深度。

他将甲骨文笔画的形态进行排列组合,并根据画面的需要进行微调,使得整幅作品呈现出一种平衡而又和谐的美感。

他在布局布置上的用心,使得每一个文字都显得独特而有力量,进一步凸显了甲骨文的神秘感与魅力。

总的来说,《临石鼓文》具备吴昌硕独特的艺术风格与技巧特点。

他将甲骨文的内涵与笔墨技法有机地结合在一起,使得作品既延续了传统文化的精髓,又具备了自己独特的艺术审美。

其细腻而稳重的笔触、浓郁而瑰丽的墨色、独特而和谐的布局,使得《临石鼓文》成为了吴昌硕创作生涯中的经典之作。

时至今日,吴昌硕的艺术作品依然深受人们的喜爱与赏识。

而《临石鼓文》作为他的代表作之一,更是为后人所津津乐道。

通过对《临石鼓文》的研究,我们不仅能够更好地了解吴昌硕的艺术修养与造诣,也能感受到甲骨文这一古老文字的独特魅力。

浅谈吴昌硕篆刻中的笔意体现吴昌硕(1844-1927),字伯仁,号抱山居士,江苏启东人,是清末民初著名的书画家和篆刻家。

他的篆刻作品在当时享有很高的声誉,被誉为"吴氏篆"。

吴昌硕的篆刻作品在厚重中透露着清新,造型雄浑而不失灵动,被誉为“笔意中的体现”。

接下来,本文将就吴昌硕篆刻中的笔意进行深入的探讨。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的深远内涵。

吴昌硕酷爱硬笔书法,在硬笔书法的临习过程中逐渐形成了自己独特的笔墨意境和风格。

他对书法的理解深刻,能够将笔墨的韵味和意境融入到篆刻之中。

他的笔法憨厚豪放,刚柔相济,从而形成了他独特的艺术风格。

吴昌硕对于篆刻的研究非常深入,他对于篆刻的传统和经典有着深刻的理解,因此他的作品不仅仅是对形式的模仿,更多的是对文化内涵和精神世界的表达,这种内在的理念贯穿于他的作品之中,使得他的作品更加具备了笔意的深远内涵。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的生动活泼。

吴昌硕的作品形神兼备,清新自然,有着很强的笔墨韵味和生动的表现力。

他的作品表现了自然界的万物变化和生命力,具有鲜明的生活气息。

在这些作品中,可以感受到吴昌硕对于自然界的仔细观察和对于生命的热爱,他以笔墨表现出来的自然生动和秀美清逸,使得人们在欣赏他的作品时,仿佛置身于一片宁静的山水之间,感受到大自然的奇妙与生机。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的豪放洒脱。

吴昌硕的作品在形式上具有很强的张力与韵律美,他擅长用一笔生动刚健的构成,再点睛于犹如大隐于市的山水,富有鲜明的个性风采。

他的笔墨豪放洒脱,一气呵成,充满了阳刚之气,让人在品读作品时感受到一种强烈的节奏感和韵律美,仿佛在感受到一种内在的张力在其中流动,给人以无穷的遐想和美的享受。

这种豪放洒脱的笔意体现在他的作品中,使得他的作品具有了很高的审美价值和艺术价值。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的独特魅力。

吴昌硕的作品在篆刻艺术发展史上独树一帜,他的作品既有传统的底蕴,又融入了自己的个性风格,他的作品充满了独特的魅力。

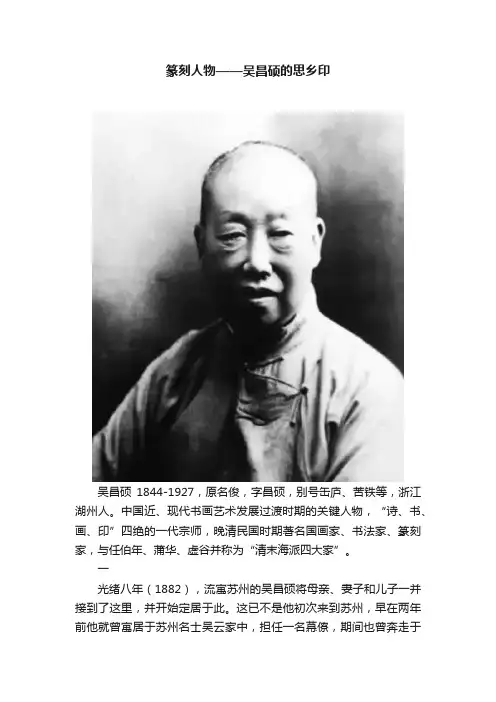

篆刻人物——吴昌硕的思乡印吴昌硕1844-1927,原名俊,字昌硕,别号缶庐、苦铁等,浙江湖州人。

中国近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物,“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,与任伯年、蒲华、虚谷并称为“清末海派四大家”。

一光绪八年(1882),流寓苏州的吴昌硕将母亲、妻子和儿子一并接到了这里,并开始定居于此。

这已不是他初次来到苏州,早在两年前他就曾寓居于苏州名士吴云家中,担任一名幕僚,期间也曾奔走于镇江、丹阳等地,结交了许多著名学者和艺术家。

这年冬天,或因忆及家乡风物,吴昌硕刻了一方“归仁里民”的印章,并在边款中用篆书加以说明:“归仁吾鄣吴邨里名,亦里仁为美之意。

壬午冬昌石记。

”这时吴昌硕39岁,距离他29岁离开家乡寻师访友,已是十年光景。

尽管此时吴昌硕全家已迁至苏州定居,但他对湖州故里的感情却难以割舍,于是常常将家乡风物创作成作品,借以传递思乡之情,印章“归仁里民”即是其中之一。

这是一方典型的青田印石,质地细腻,温润雅致。

实际上,吴昌硕篆刻作品中所使用的青田石章料并不少见,尤其是在他客居苏州前后的几年更是频繁。

《缶庐印存初集》曾记录:在吴昌硕36岁时,寓居在吴兴金俯将家中,恰有商人持青田石出售,金俯将买了下来并赠送给了吴。

这件事在证明金、吴二人友谊的同时,也反映出青田石制作的章料在晚清即已大受欢迎。

还有一次是在吴昌硕43岁时,他刻了一方“安吉吴俊昌石”的白文印,款识为:“旧青田石贵如拱璧,六字工整刻重其质也,丙戌春日缶记。

”这则史料还向我们透露出当时的旧青田石价格较高,甚至“贵如拱璧”。

“归仁里民”一印尚属吴昌硕早年风格,宽博稳健似有汉印之风,刀法上取法浙派一路,线条浑厚,整体又磅礴大气。

吴昌硕39岁刻《归仁里民》。

青田石,长20毫米,宽21毫米,高51毫米。

为吴昌硕早年精致之作,表达其对故乡的思念。

二解释这方印章的含义,要先从吴昌硕的故乡开始说起。

吴昌硕是在道光二十四年(1844)出生在安吉西北隅的一个山村——鄣吴村。

著名国画家吴昌硕的作品介绍著名国画家吴昌硕的作品介绍吴昌硕是晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,与任伯年、赵之谦、虚谷齐名为“清末海派四大家”。

以下是店铺精心整理的吴昌硕的作品介绍,希望能帮到大家了解!吴昌硕的作品吴昌硕,字昌硕,是晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家。

他衔接了中国近现代的书画艺术,是发展过渡时期的重要人物。

吴昌硕最擅长写意花卉,他的艺术别辟蹊径,有创意独特的味道。

他将书法的柔美,篆刻的运刀,章法融入绘画,形成了他独有的柔中带刚的独特画风。

他的笔力敦厚老辣,雄健古拙。

吴昌硕作品有《瓜果》、《灯下观书》、《姑苏丝画图》等。

吴昌硕绘画以泼墨花卉和蔬菜果实为主题,但也时常兼顾人物上水。

他学画较晚,在前期受他人指导受惠甚多之后在40岁以后才将画示人。

他的作品被公认为“重、拙、大”,用笔沉着有力有着他内心的稚气和天真,而更多的也表现了气势磅礴的一面。

他酷爱梅花,画的最多的也是梅花,墨梅、红梅兼有,他的画中,极力的.表现出梅花的傲然、纯洁和艳丽,借梅花抒发对当时社会的厌恶之情。

画兰花是则显得刚劲有力以寄托感情。

菊花也是他经常入画的题材,菊花多作黄色。

晚年较多画牡丹,让人一乍眼看充满水分,显得生气勃勃,极富生活气息。

也不愧有当时的名满天下。

吴昌硕身材不高,却显得十分年轻,年过七十但看上去也只是四五十岁的样子。

他十分勤于劳作会把每天的工作都安排好,有时也会有废寝忘食的时候,他作画要先构思,整幅画的形象在脑海中涌现出来才会下笔作画。

他总是看起来一气呵成毫不费力,但基本完成后又会十分仔细,不断酝酿。

画完之后会挂在墙上反复推敲,并请友人评析。

他虚心指教,经过考虑之后在修改,直到满意为止。

吴昌硕的字吴昌硕,浙江省孝丰县鄣吴村人,也就是今天的浙江湖州市安吉县人,他是我国晚清时期著名的绘画家、书法家、篆刻家,他是清末海派中四大家之一。

吴昌硕,原名俊,别号缶庐、苦铁,作为一个伟人,他必定有字,那么吴昌硕字是什么呢?吴昌硕字昌硕,所以说吴昌硕这个名字的来源是从他的字中而来的。

吴昌硕篆刻赏析

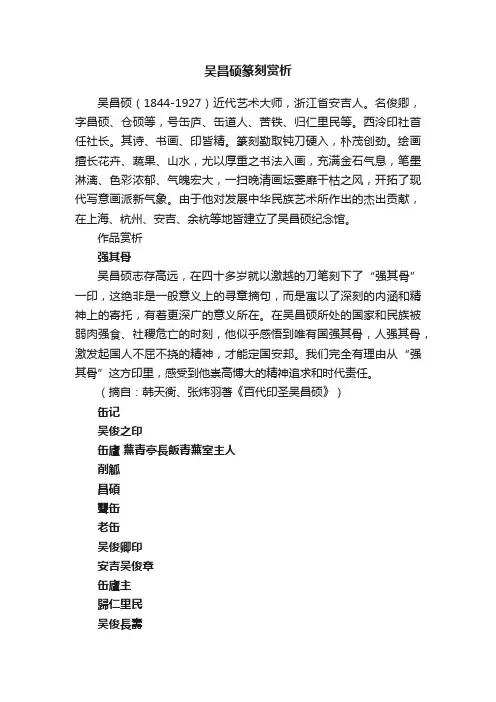

吴昌硕(1844-1927)近代艺术大师,浙江省安吉人。

名俊卿,字昌硕、仓硕等,号缶庐、缶道人、苦铁、归仁里民等。

西泠印社首任社长。

其诗、书画、印皆精。

篆刻勤取钝刀硬入,朴茂创劲。

绘画擅长花卉、蔬果、山水,尤以厚重之书法入画,充满金石气息,笔墨淋漓、色彩浓郁、气魄宏大,一扫晚清画坛萎靡干枯之风,开拓了现代写意画派新气象。

由于他对发展中华民族艺术所作出的杰出贡献,在上海、杭州、安吉、余杭等地皆建立了吴昌硕纪念馆。

作品赏析

强其骨

吴昌硕志存高远,在四十多岁就以激越的刀笔刻下了“强其骨”一印,这绝非是一般意义上的寻章摘句,而是寓以了深刻的内涵和精神上的寄托,有着更深广的意义所在。

在吴昌硕所处的国家和民族被弱肉强食、社稷危亡的时刻,他似乎感悟到唯有国强其骨,人强其骨,激发起国人不屈不挠的精神,才能定国安邦。

我们完全有理由从“强其骨”这方印里,感受到他崇高博大的精神追求和时代责任。

(摘自:韩天衡、张炜羽著《百代印圣吴昌硕》)

缶记

吴俊之印

缶廬蕪青亭長飯青蕪室主人

削觚

昌碩

聾缶

老缶

吴俊卿印

安吉吴俊章

缶廬主

歸仁里民

吴俊長壽

苦鐵歡喜

缶吴俊卿印

倉石道人珍秘安吉吴俊昌石破荷

吴昌石吴俊之印破荷亭

石人子室

聾于官、老蒼吴押、缶翁。

一、吴昌硕篆刻的章法简论吴昌硕篆刻章法的构成,是他篆刻艺术的重要组成元素之一,也是他篆刻风格形成的基本条件。

他的篆刻艺术震憾人心使人久久难以忘怀,究其原因,这与他印章中章法有着重要的关系。

吴昌硕治印时对章法也十分重视,他常说:“一方印章犹如一个人体,肢体躯干必须配置得当,全身血脉精气尤应贯通无阻,否则就易注于畸形呆滞,甚至半身不遂。

”又说:“刻印犹如造屋,在奏刀之前,必须做到全屋在胸,预先打好完整的图样。

何处为厅堂,何处为侧屋,何处开门,何处启窗,应当一一作最恰当的部署,达到无可移易的境地,才可以动手造屋,否则倾欹草索,顾此失彼,就难以结构成完美无疵的房屋。

二、团结一气诸乐三先生是吴昌硕的入室弟子,生前曽告笔者,他曾请教昌硕先生“如何能得章法之秘”? 答曰:“全印不管一字或数字,均应使之团结一气,如同一家人则可矣。

”此话言短意深,简明生动,也道出了吴昌硕篆刻章法的另一特征,即全印能团结一气。

二、章法构成的基本原则(一)平而不板吴昌硕篆刻作品中,大多是方正之形的印面。

方正之形,容易给人造成平稳、正大、厚实、安定之感,但同时也易产生呆板、沉滞、乏味之嫌。

吴昌硕篆刻作品中的章法构成,大多采用了汉印的模式与文字,但他能取其精神,得其长处而避其所短,有时甚至可以化短为长。

这就使得他在章法上构成他自己的特点、稳厚、大方、平而不板。

1.平中寓奇在平整的汉印文字中,平中寓奇有多种手段。

仅以线的粗细变化而言,如“江湜”(图1 ),一是线的两端略尖,中段略粗(不是完全等同);二是字画结体密处略细,宽处略粗。

2.破除板滞破除板滞的方式方法也是多种多样的。

一种情况是根据字的笔画多少简繁而使之有长有短,有疏有密,从而使印中各字匀称平整,同时又有疏密空白的不同变化来破除。

如“陶文冲五十以后书”(图7),“书”字画多,又使长之,“陶”与''以”、“后”字的上半部皆密,“冲''与“后''字下半部皆使之长,从而形成印中的疏处,以与其他空白处相呼应,破除平板,从而生动。

吴昌硕篆书书法

吴昌硕(1845-1927),原名为吴景畴,字昌硕,号白石居士,是晚清著名的

书法家、画家。

他在书法艺术上以篆书为主,被誉为“吴氏篆书派”的创始人,对中国书法发展做出了重要贡献。

吴昌硕的篆书作品以刚劲有力、线条流畅为特点,笔法凝重严谨,具有独特的风格。

他在传统篆刻技艺的基础上,融入了个人的创新和理念,形成了独具特色的艺术风格。

他的作品不仅传承了中华传统文化的精髓,而且展现了他独特的审美观念和人生理念。

吴昌硕的篆书作品被誉为“一笔千斤”,寓意着他的书法之力量。

他的作品不仅具有极高的艺术价值,而且蕴含着深刻的哲理和情感。

通过他的作品,人们可以感受到中国传统文化的博大精深,体会到书法艺术的独特魅力。

吴昌硕不仅在书法领域有着卓越的成就,在绘画方面也有着深厚的造诣。

他擅长山水画,作品风格清新脱俗,富有诗意和意境。

他的书法作品常常与绘画结合,相得益彰,展现出他多才多艺的艺术才华。

吴昌硕的书法作品不仅在中国享有盛誉,而且在国际上也备受推崇。

他的作品曾多次参加国内外书法展览,深受观众喜爱。

他的书法影响了一代又一代的书法家,对中国书法艺术产生了深远的影响。

总的来说,吴昌硕是中国书法艺术史上的一位杰出人物,他的篆书作品不仅具有很高的艺术价值,而且蕴含着深刻的文化内涵。

通过欣赏他的作品,我们可以更加深入地了解中国传统文化,感受到书法艺术的魅力。

希望更多的人能够关注和学习吴昌硕的书法,传承和发扬中国传统书法文化。

吴昌硕的篆刻艺术————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ吴昌硕的篆刻艺术吴昌硕篆刻刀法的当代意义是深远的,他不仅仅在于突破了明清以来的篆刻刀法程式,更重要的是事实上突破了明清以来的篆刻刀法的一元审美的观念。

开启了当代篆刻刀法多元审美的新观念。

他的艺术作品和艺术思想,影响了近百年来的中国书画印艺坛,同时也影响到日本、韩国以及东南亚许多国家和地区。

吴昌硕篆刻刀法的基本特点对吴昌硕篆刻刀法的研究,国内外许多专家、学者多有涉及,有的还有专论和专著。

其中,最著名和最具有影响力的是刘江先生所著的《吴昌硕篆刻及其刀法》一书。

该书以吴昌硕篆刻的“刀法与笔意”的关系为主线,从基本点画、边界格、残损以及用笔、用刀与结体、章法等方面对吴昌硕篆刻的刀法进行了深入浅出的研究与分析。

其方法采用文字说明配以相应的篆刻作品之图例。

分析局部刀法时,在相应附图(篆刻作品)旁再用钢笔绘出局部刀法之示意图。

这种开创性的研究方法,使我们对吴昌硕的篆刻刀法从直观的认识,上升到了理性的认识,对吴昌硕篆刻刀法的基本特点有了更加清晰的认识。

吴昌硕的篆刻刀法,归纳起来主要有两个基本的特点。

冲切结合的刀法特点吴昌硕在继承前人的冲刀法和切刀法的优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。

这种刀法灵活多变,或冲中带切,或切中带冲,甚至切中带削……。

这种多变的刀法,把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴融为一体,将书意和刀意表现得淋漓尽致,使他的篆刻刀法的雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点凸现了出来。

残缺刀法特点残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的一种常用手法。

我们知道,秦汉古印大多因年深日久,水土的浸蚀,自然的风化,印面及文字线条失去了原先的平整和光洁,变得残缺不全。

恰恰是这些残缺给我们以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等特殊的审美效果,这是自然的造化使然。

吴昌硕的篆刻风格可以简评为:浑厚拙朴,大气磅礴,独树一帜。

他的篆刻作品以“浑厚拙朴”为主要特征,线条粗犷有力,章法布局独特,刀法精湛娴熟,给人以古朴典雅的感觉。

同时,他的作品大气磅礴,富有金石味,充满着生命力和艺术感染力。

在章法布局上,吴昌硕善于运用虚实、疏密、轻重等手法,使作品既有整体感又富有变化。

他的刀法更是独特,能巧妙地运用钝刀硬入,表现出厚重、粗犷、爽劲的线条,让人感受到他篆刻技艺的高超。

总的来说,吴昌硕的篆刻风格既有古朴典雅的一面,又有大气磅礴的一面,是中国篆刻艺术的重要代表之一。

一、吴昌硕早年篆书临习吴昌硕是从具体哪一年开始临习《石鼓文》的,没有确切的记载。

在1880年为海如书写的篆书对联,已经含有《石鼓文》的笔意。

1882年曾题跋《石鼓文》拓本。

说明在此之前,吴昌硕已经学习过《石鼓文》。

1884年吴昌硕书《射人唯鱮》是我们能看到有纪年的最早的石鼓文风格作品,此篆书用笔圆润,结字工整。

虽然已具备《石鼓文》之形,但笔墨尚欠功力。

从上述来看,吴昌硕临习《石鼓文》在四十岁之前已经开始。

1889年吴昌硕在赠子谔临《吾车》等四屏款署中提到:“子谔仁兄大人属临天一阁本《石鼓文》字”,这足以表明此时阮元天一阁复刻本已经被重视。

拓片的优劣足以影响书写者对原帖的认知,故吴昌硕一生中都在搜寻《石鼓文》精拓本,尤其是宋代拓本,得到阮元天一阁复刻本之后,即精心临写,从中受益匪浅。

吴昌硕早年临写过很多《石鼓文》,但用笔工整,结字拘谨,转折处多生硬,虽有《石鼓文》形貌,但缺少雄浑之气。

吴昌硕本人也对此时期的作品不满,曾在题款中写道“自视无一笔能得古人生动意”“无一笔是处”“未能得一挺字,虚实云乎哉”“自视殊嫌腕弱”等。

这都表明了吴昌硕在学习《石鼓文》的过程中,不断发现自己的问题和勇于改进的态度,并且这也是吴昌硕在努力追求艺术高度的表现。

1900年以前,吴昌硕常临习金石铭文、古代碑帖、汉砖瓦文字,在艺术探索过程中,经过反复对比,确定《石鼓文》为主要方向,临池不辍,“数十载临习《石鼓文》,一日有一日之境界。

”沙孟海先生是这样评价的:“这句话大可寻味,我看他四五十岁所临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖,后来功夫渐深,熟能生巧,指腕间便不自觉地幻出新的境界来,正如怀素《风废帖》说:‘今所为其颠逸全胜往年,所颠形诡异,不知从何而来,常不自知耳。

’懂得这个道理,才能鉴赏先生晚年所临石鼓的高妙。

”①《石鼓文》用笔圆润,线条饱满厚重,结字方正平整,体态端庄典雅,章法平正疏朗、分布得当。

而吴昌硕因早期受到秦代小篆的影响,所临《石鼓文》用笔单一而死板,点画细瘦生硬,线条粗细均匀而没有变化。

吴昌硕的篆刻艺术初中教案教学目标:1. 让学生了解吴昌硕的生平及其篆刻艺术成就。

2. 培养学生对传统篆刻艺术的兴趣和审美能力。

3. 引导学生了解篆刻的基本技巧和特点,激发学生创作热情。

教学重点:1. 吴昌硕的生平及其篆刻艺术成就。

2. 篆刻的基本技巧和特点。

教学难点:1. 篆刻艺术的欣赏和评价。

2. 篆刻技巧的实际操作。

教学准备:1. 教师准备吴昌硕的篆刻作品图片及相关资料。

2. 学生准备篆刻工具(如篆刻刀、印石等)。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师展示吴昌硕的篆刻作品,引导学生欣赏。

2. 学生分享对作品的感受和认识。

二、生平介绍(10分钟)1. 教师介绍吴昌硕的生平及其篆刻艺术成就。

2. 学生了解吴昌硕的艺术生涯和创作背景。

三、篆刻艺术欣赏(10分钟)1. 教师引导学生欣赏吴昌硕的篆刻作品,分析其特点和风格。

2. 学生学习篆刻艺术的基本技巧和特点。

四、篆刻技巧讲解(10分钟)1. 教师讲解篆刻的基本技巧(如刀法、构图等)。

2. 学生了解篆刻技巧的重要性和运用方法。

五、创作实践(10分钟)1. 学生根据所学篆刻技巧,进行篆刻创作。

2. 教师巡回指导,解答学生疑问。

六、作品展示与评价(5分钟)1. 学生展示自己的篆刻作品。

2. 教师和学生共同评价作品的优点和需要改进的地方。

七、总结与拓展(5分钟)1. 教师总结本节课的学习内容,强调篆刻艺术的重要性。

2. 学生分享自己对篆刻艺术的看法和创作体会。

3. 教师提出课后拓展任务,鼓励学生继续学习和创作。

教学反思:本节课通过介绍吴昌硕的篆刻艺术,让学生了解传统篆刻艺术的基本技巧和特点。

在教学过程中,教师应注重学生的实际操作,培养学生的审美能力和创作热情。

同时,教师还需关注学生的个体差异,因材施教,使每个学生都能在篆刻艺术中找到自己的兴趣和特长。

吴昌硕的篆刻艺术吴昌硕篆刻刀法的当代意义是深远的,他不仅仅在于突破了明清以来的篆刻刀法程式,更重要的是事实上突破了明清以来的篆刻刀法的一元审美的观念。

开启了当代篆刻刀法多元审美的新观念。

他的艺术作品和艺术思想,影响了近百年来的中国书画印艺坛,同时也影响到日本、韩国以及东南亚许多国家和地区。

吴昌硕篆刻刀法的基本特点对吴昌硕篆刻刀法的研究,国内外许多专家、学者多有涉及,有的还有专论和专著。

其中,最著名和最具有影响力的是刘江先生所著的《吴昌硕篆刻及其刀法》一书。

该书以吴昌硕篆刻的“刀法与笔意”的关系为主线,从基本点画、边界格、残损以及用笔、用刀与结体、章法等方面对吴昌硕篆刻的刀法进行了深入浅出的研究与分析。

其方法采用文字说明配以相应的篆刻作品之图例。

分析局部刀法时,在相应附图(篆刻作品)旁再用钢笔绘出局部刀法之示意图。

这种开创性的研究方法,使我们对吴昌硕的篆刻刀法从直观的认识,上升到了理性的认识,对吴昌硕篆刻刀法的基本特点有了更加清晰的认识。

吴昌硕的篆刻刀法,归纳起来主要有两个基本的特点。

冲切结合的刀法特点吴昌硕在继承前人的冲刀法和切刀法的优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。

这种刀法灵活多变,或冲中带切,或切中带冲,甚至切中带削……。

这种多变的刀法,把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴融为一体,将书意和刀意表现得淋漓尽致,使他的篆刻刀法的雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点凸现了出来。

残缺刀法特点残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的一种常用手法。

我们知道,秦汉古印大多因年深日久,水土的浸蚀,自然的风化,印面及文字线条失去了原先的平整和光洁,变得残缺不全。

恰恰是这些残缺给我们以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等特殊的审美效果,这是自然的造化使然。

吴昌硕善于巧夺天工,在传统的冲、切刀法的基础上,辅之以敲、击、凿、磨或借用砂石、鞋底、钉头等,极大地丰富了篆刻艺术的表现手法,并创造性地将篆刻艺术中刀石效果产生的金石味,上升到残缺美的审美新境界。

吴昌硕篆刻刀法开创了现代审美之新纪元自元末明初篆刻艺术诞生之后,篆刻家们对篆刻的刀法一直孜孜不倦地探索着。

到了清末民初的吴昌硕时代,篆刻刀法已相当成熟,并形成了众多的篆刻流派和一批卓有成就的篆刻大家。

篆刻刀法的观念也已经形成。

吴昌硕的伟大之处就在于他敢于和善于对传统的和其同时代的篆刻刀法观念的扬弃。

冲切刀结合法,推动了“印从书出”的篆刻刀法审美的新发展。

“印从书出”的篆刻刀法观念,是明清篆刻刀法观念之核心,即以刀法来表达笔意为指归。

正如明代篆刻家、印论家朱简所说:“刀法者,所以传笔法也。

刀法浑融,无迹可寻,神品也。

”(朱简《印经》)在这种观念的支配下,篆刻艺术借鉴和吸收了书法艺术的理论成果和创作经验,得到了极大的发展,出现了明清篆刻流派的辉煌。

但细细分析起来,吴昌硕之前和其同代篆刻大家们,在篆刻刀法上多选择了一条可称之谓:一元性,纵向深入拓展之路。

即或选择冲刀法或选择切刀法,在刻印过程中对入刀的角度,运刀的速度和力度上深入探索,形成适应既能表达笔意,又能表达自己思想感情和审美理想的刀法语言。

我们知道,浙派的开山祖丁敬早有“古人篆刻思离群,舒卷浑同岭上云。

看到六朝、唐、宋妙,何曾墨守汉家文?” 明确地提出了要突破当时印人崇尚汉印的审美局限,向更广阔的领域开掘古代印章美的审美取向,客观上体现出不满于宗汉审美的一元认识,而提倡多元的审美趣味。

这一“思离群”的篆刻艺术思想蕴藏着巨大的创造力。

首先,丁敬身体力行,在他的篆刻创作的刀法实践中,以其个性化的切刀法对汉印进行创新,从而开创了浙派印风。

他在刀法上所走的是一条切刀法一元探索之路。

继丁敬之后,蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛、钱松等对切刀法不断发展,严格地讲他们一直是沿着这条切刀法的一元之路不断深入地探索着。

然而,吴昌硕在篆刻创作的刀法上,“信刀所至意无必,恢恢游刃殊从容。

”“不知何者为正变,自我作古空群雄。

”(吴昌硕《刻印》诗,见《缶庐集》卷一。

)不被冲刀、切刀所圄,在“印从书出”的刀法观念下,以刀法表达笔意为指归,不泥于前人探索出的,已经相当成熟的纯粹的冲刀法和切刀法的故有程式的创作方式,大胆地探索新刀法,成功地将冲、切等刀法融会一炉。

从而,开拓了篆刻刀法从一元时代迈向多元时代的审美新纪元。

残缺刀法,开拓了篆刻的多元刀法的审美新境界。

关于印面的残缺,明清以来,印人们有着两种截然不同的看法。

明人沈野的《印谈》中谈到:“文国博(文彭)刻石章完,必置之椟中,令童子尽日摇之。

”使之达到残缺之效果。

何震则主张:“极工致而有笔意。

”并说“古印存世,难得皆好,不可以世远文异漫而称佳。

”(何震《续学古编》)可见他是反对印面残缺的。

或许是文彭对印面残缺美的探索没有找到正确的方法,也没有取得令人满意的效果;而何震崇古印之原貌,反对印面残缺的主张得到诸多赞同。

之后,甘旸、杨士修、赵之谦、黄牧甫等都反对印面的残缺。

赵之谦曾说:“汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚。

”(见《何传洙印》边款)黄牧甫赞:“赵益甫(之谦)仿汉,无一印不完整,无一印不光洁,如玉人治玉,绝无断续处,而古气穆然,何其神也。

”并批评印面残缺者:“汉印剥蚀,年深使然,西子之颦,即其病也,奈何捧心而效之。

”(见《季度长年》边款)然而,自文彭之后,对印面的残缺美,印人们一直是探索不止,但总难成气候。

吴昌硕在其“不受束缚雕镌中”,“贵能深造求其通”(吴昌硕《刻印》诗,同上。

)和艺术思想的指导下,对篆刻刀法进行了多方面的探索。

他不满足于对冲刀或切刀的纵向深入的研究,甚至不满足于将冲、切等刀法融于一炉,所产生的篆刻刀法的新境界。

为了印面的审美需要,他对篆刻刀法不断地横向扩展,在刻的基础上,大胆采用敲、击、凿、磨等手法,或借用砂石、鞋底、钉头等,大胆地探索和使用残缺刀法,极大地丰富了篆刻艺术的表现力,进一步开拓了篆刻的多元刀法带来的残缺美的审美新境界。

事实上,吴昌硕在长期的篆刻创作的实践中,成功地探索出的残缺刀法,开创了当代篆刻刀法审美的新纪元。

吴昌硕篆书析评作者:许枚吴昌硕是我国近代书画印诗史上的全能艺术大师,其中尤以篆书最为“名世绝品”(沙孟海论《吴昌硕先生的书法》)。

他经过数十年的强抱《石鼓》,不拘成法,弃形取神,独树一帜,创出了一条全新的路子,使《石鼓文》书法走入了空前绝后的境地。

提及吴昌硕的篆书,人们必然会想到《石鼓文》,而一谈到《石鼓文》,便不禁联想起吴昌硕,两者结合得如此紧密,纵观书法史,恐难找出第二。

在当今的书坛上,吴昌硕篆书已成为一个专门的艺术门类,值此书法艺术蓬勃发展之际,有必要对吴昌硕篆书进行一番评析,结合当代的创作,本文试图作一简述,从中或许能得到某些启示,并对进一步探讨篆书的发展方向和审美观点的研究起到一个抛砖引玉的作用。

一、吴昌硕篆书的初创、演进、成熟过程清代中叶以后,出土了大量的汉魏碑志,为书法界开辟了一个新纪元,碑学大盛的渐变风潮打破了帖学一统天下的传统局面,一些书法家大力倡导碑学,使碑学一跃而占据较高地位,其间《石鼓文》成为较热门的范本,邓石如、张惠言、杨沂孙、吴大澂、阮元等极力推崇,潜心临仿之。

社会上要求书法变革的呼声也渐趋强烈,有人大胆地试以新的创造,走新的路。

如邓石如,打破了自秦以来过于呆板工整的作篆方法,采用隶书笔法来写篆书,而伊秉绶则改变了以往隶书的传统写法,以篆书笔法写隶书,杨沂孙、吴让之等均在作篆笔法上融进了新意,创出了自己的书风。

纵观中国书法史,清代的篆书达到了兴盛时期,不论从实用性或是赏玩性,还是从艺术的追求上都超过了以往各个朝代。

这一切现象,直接或间接地影响着吴昌硕的书法艺术。

吴昌硕由于家庭的熏陶,早年就悉于书法篆刻,颇受邓石如、杨沂孙、杨岘等的影响。

而从吴昌硕早期所临《石鼓文》看,则受阮元本《石鼓文》的影响颇多。

阮元本是经过阮元对《石鼓文》的整理,推究字体,摹似书意,由张燕昌双钩摹写,海盐吴厚生刻凿后的拓本,与唐拓本有较大的差异。

笔者据有关资料考查,结合吴昌硕早期所书《石豉文》作品与阮元《石鼓文》拓本,对照唐拓精本《石鼓文》进行分析比鉴,吴昌硕早期临的《石鼓文》均出自阮拓本。

从用笔来看,唐拓本《石鼓文》精细均等,起收裹藏,起笔、行笔、收笔呆板而无变化,而阮元本则有了较大较多的粗细变化,起笔有大圆头、圆头、尖头等(图1);行笔有中间粗两头细、中间细两头粗,前粗后细,前细后粗,粗细相等等(图2);收笔有剑尾、圆尾、尖尾等(图3)。

线条变化丰富,有较多不同的运笔方法,而吴昌硕正是通过对阮元本的临习得到了从别的碑帖中所得不到的东西,也就是说,吴昌硕篆书变幻莫测的线条或多或少得益于阮元本。

我们从(图4)看,阮元本《石鼓文》与唐拓本《石鼓文》的结体之间比较,有许多明显的不同之处,如“车”、“蜀”、“?”、“鹿”、“麀”,出现了上下舒展、左右略紧,以及参差大小等一些结构变化,吴昌硕早期临作的结体,颇似阮元本而非唐拓本,这也为吴昌硕篆书的创立打下了一定的基础。

可以这样说,吴昌硕如果没有阮元本的初临阶段的话,那他的篆书将又是另一番风味了。

下面通过吴昌硕早期至晚期的各年龄段所临或创作的篆书代表作品,探析他所走过的轨迹。

33岁临《石鼓文》横幅由于吴昌硕早年即学篆刻,因而对学篆也成了他的爱好之一,广泛收集籀篆汉瓦碑刻,孜孜以求,日夜苦练,此前求得阮氏拓本《石鼓文》,从此开始了吴昌硕不拘一格的篆书生涯。

此幅作品从用笔上看,虽然觉得有些稚嫩,但基本符合《石鼓文》的书写要求。

起笔时谨慎藏头,多呈圆头,中部运笔力求中锋,线条略有粗细变化,收笔时小心裹尾;结体较接近阮拓本《石鼓文》,如:“速”、“求”、“车”等,整幅字工稳平整,形态对称而和谐,默色浓润而厚重。

35岁篆书七言对联这副作品为吴昌硕的早期篆书,我们从作品的整体来观赏,基本属杨沂孙一路风貌,但一点一画已融个人特色,用笔较为含蓄,结体严谨。

我们还可以看到该作品内洋溢着《石鼓文》的气息,如“纪”字绞丝旁的上部,“汉”字右边中间部分,“隃”字的左耳旁,“麋”、“临”、“王”字等,从中可以看出吴昌硕追求《石鼓文》的意识;与33岁时所临《石鼓文》相比较,显得较活泼婉畅,在运笔上较多地取《石鼓文》之意。

略显不足的是,有些部位尚欠精到,属书风初探阶段。

41岁集《石鼓文》七言对联该集联从整体上看,流畅大方,无雕琢大气,笔画较纤瘦,但笔力比较沉实,在点线的变化中有隐显凝重的感觉,此时对《石鼓文》用笔的理解较为深刻,起笔的藏锋,行笔的中锋,收笔的回锋,均有较准确的控制;结体求形似,平稳工整中略显大小倚侧,如“弓”、“鲤”、“游”、“渊”、“原”等,正如沙孟海所说大小倚侧,如“弓”、“鲤”、“游”、“渊”、“原”等,正如沙孟海所说的“循守绳墨、点画毕肖”。