从编钟编磬铭文看曾侯乙墓出土编磬的国别

- 格式:pdf

- 大小:278.73 KB

- 文档页数:6

作者: 裘锡圭;李家浩

出版物刊名: 音乐研究

页码: 19-23页

主题词: 文字资料;曾侯乙墓;古文字;说文;铭文;西周金文;甲骨文;钟磬;异体;印刷

摘要: <正> (1)徵(图2:①) 阶名“徵”在钟磬铭文中主要有以下一些(?)为了印刷方便,一律直接释作“徵”。

《说文·壬部》“徵”字古文作:甲骨文和西周金文的“音”字都作“冒”,上引(2)与(3)的左旁应是“(?)”的异体。

“(?)”即《说文》“读若愆”的“(?)”字省体。

“愆”、“遣”读音极近,所以“(?)”字加注“(?)”声。

古文字里常见由同音或音近的两个字合成的字,如“(?)”、“(?)”等,(?)也属于这一类。

(1)的左旁与此显然是一个字,它省去了“(?)”所从

的“臼”而加注“(?)”声。

(2)的右旁是“欠”。

没有曾侯乙,只有楚王曾侯乙编钟,战国早期文物,中国首批禁止出国(境)展览文物。

楚王酓章镈钟,即曾侯乙编钟最大之镈钟,1978年湖北随州擂鼓墩一号墓出土,现藏于湖北省博物馆。

镈钟正面铸有铭文三列三十一字,专家释读内容:“隹王五十又六祀,返自西陽,楚王酓章乍曾侯乙宗彝,奠之於西陽,其永時用享。

”铭文内容显示,楚惠王熊章56年(公元前433年),楚王以此镈钟送给曾侯乙,由此可证当时楚国与曾国关系之密切。

曾侯乙,姬姓,氏曾名乙。

生卒年不详(据考古发现推定,他大约生于公元前475年,卒于公元前约433年),史籍并无其人记载。

其是中国战国时期南方姬姓曾国(即姬姓随国)的国君。

此曾国与史书中的随国一国两名,始祖为赫赫有名的周朝开国大将军南宫适(括)。

曾国是西周初期周天子分封镇守南方的重要邦国。

曾侯乙墓,面积达220平方米,其是一个比长沙马王堆汉墓大6倍的超级古墓。

曾侯乙编钟的出土说明早在距今2400多年的战国时期,中国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平,它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早将近2000年,同时填补了中国早期封建时期的音乐史空白记录,对于研究中国奴隶社会、早期封建社会以及东周王朝音乐文化和湖北地区音乐史发展有着极其重要的位置。

以上资料来源于360百科,本人整理。

据说曾侯乙编钟上的铭文很多,但能够从网上搜集到的却很少。

今天就让我们来对曾侯乙编钟镈钟正面的三十一字铭文作一个详细的解读,看看其反映的历史内容是否与专家释读的结果相同呢?以下是专家释读的内容:隹王五十又六祀,返自西陽,楚王酓章乍曾侯乙宗彝,奠之於西陽,其永時用享。

这是曾侯乙编钟最大镈钟正面铭文右起第一列上数的第三字。

该字被很多人释读为金文或篆文的“五”字,但很明显其不是“五”字,因为无论是金文还是篆文中的“五”字都不是这样写的。

从铭文中该字的字形结构和写法上来看,该字的构成原理与甲骨文或金文的“臣”字非常一致,所以我认为该字的基本意思就是“臣”字的意思。

论曾侯乙墓编钟与编磬摘要:曾侯乙墓编钟与编磬的出土使世界考古学界为之震惊。

在2000多年前就有如此精美的乐器,如此恢弘的乐队在世界文化史上是极为罕见的。

曾侯乙墓编钟与编磐的铸成,说明很早以前我国的青铜铸造工艺就已经达到了相当的高度,更表明了我国古代音律科学的发达程度。

它是我国古代人民高度智慧的结晶,也是中华民族的骄傲。

关键词:曾侯乙墓;编钟;编磐编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成。

它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列并悬挂在一个巨大的钟架上。

用“丁”字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟令发出不同的乐音。

因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打.可以演奏出美妙的乐曲。

早在3500年前的商代,中国就有了编钟.不过那时的编钟多为三枚一套。

后来,随着时代的发展,每套编钟的数量也不断增加。

古代的编钟多用于宫廷演奏,民间很少流传,每逢征战、朝觐或祭祀等活动时,都要演奏编钟。

编钟是西周时代祭祀、朝聘、宴享、歌伎的主要和声乐器。

尤其适合于伴奏.富有中国古乐的独特风貌。

西周时还以此礼乐制度规定名位、等级.是王公贵族权势的标志。

此时的编钟已由三枚或五枚发展为八枚一组,能发出相隔一个小三度或大三度音程的两个音级。

我们的祖先不但越过了钻木取火的时代.而且已迈入了能用火冶炼青铜铸造编钟的先进时代,它是中国古代科学文化高度发展的结晶。

1978年春夏之交。

在地下深埋了2400余年的国宝编钟随着曾侯乙墓的发掘而闪亮问世,重放异彩。

曾侯乙编钟是我国现存最大、保存最完整的一套大型编钟。

出土时.整套编钟耸立如故。

在曾侯乙墓中有着惊人的发掘。

墓的东室有琴(十弦)、筝、五弦各一件,瑟五件,笙两件,悬鼓一具。

沿北墙放有编磬,靠东南角放着巨大的建鼓。

此外。

还有篪两件、排萧两管、瑟七件和袍鼓等。

其中最为辉煌、堪称“国之瑰宝”的要数庞大的乐器组合——编钟。

编钟共有65枚,全部为青铜铸造,制作精美。

钟架呈曲尺形,铜木结构。

钟列在钟架上,分上、中、下三层。

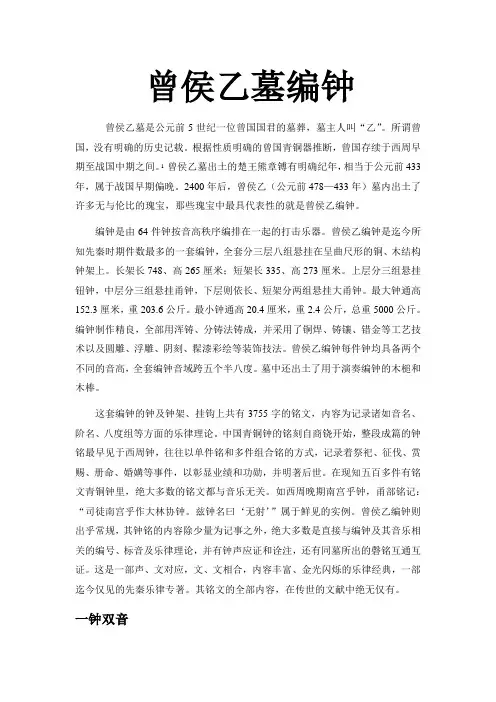

曾侯乙墓编钟曾侯乙墓是公元前5世纪一位曾国国君的墓葬,墓主人叫“乙”。

所谓曾国,没有明确的历史记载。

根据性质明确的曾国青铜器推断,曾国存续于西周早期至战国中期之间。

1曾侯乙墓出土的楚王熊章镈有明确纪年,相当于公元前433年,属于战国早期偏晚。

2400年后,曾侯乙(公元前478—433年)墓内出土了许多无与伦比的瑰宝,那些瑰宝中最具代表性的就是曾侯乙编钟。

编钟是由64件钟按音高秩序编排在一起的打击乐器。

曾侯乙编钟是迄今所知先秦时期件数最多的一套编钟,全套分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构钟架上。

长架长748、高265厘米;短架长335、高273厘米。

上层分三组悬挂钮钟,中层分三组悬挂甬钟,下层则依长、短架分两组悬挂大甬钟。

最大钟通高152.3厘米,重203.6公斤。

最小钟通高20.4厘米,重2.4公斤,总重5000公斤。

编钟制作精良,全部用浑铸、分铸法铸成,并采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

曾侯乙编钟每件钟均具备两个不同的音高,全套编钟音域跨五个半八度。

墓中还出土了用于演奏编钟的木槌和木棒。

这套编钟的钟及钟架、挂钩上共有3755字的铭文,内容为记录诸如音名、阶名、八度组等方面的乐律理论。

中国青铜钟的铭刻自商铙开始,整段成篇的钟铭最早见于西周钟,往往以单件铭和多件组合铭的方式,记录着祭祀、征伐、赏赐、册命、婚媾等事件,以彰显业绩和功勋,并明著后世。

在现知五百多件有铭文青铜钟里,绝大多数的铭文都与音乐无关。

如西周晚期南宫乎钟,甬部铭记:“司徒南宫乎作大林协钟。

兹钟名曰‘无射’”属于鲜见的实例。

曾侯乙编钟则出乎常规,其钟铭的内容除少量为记事之外,绝大多数是直接与编钟及其音乐相关的编号、标音及乐律理论,并有钟声应证和诠注,还有同墓所出的磬铭互通互证。

这是一部声、文对应,文、文相合,内容丰富、金光闪烁的乐律经典,一部迄今仅见的先秦乐律专著。

其铭文的全部内容,在传世的文献中绝无仅有。

曾候乙墓出土乐器的音乐历史价值1978年,湖北随州一公里处发现了一座战国前期的大型陵墓-—曾候乙编钟的出土填补了我国在考古学、音乐史和冶炼史等上的许多空白,在国内外学术界都享有很高的声誉.曾侯乙编钟的出土除了展现先秦乐钟的最高成就之外,它的钟架也增广了世人对先秦音乐的认识。

在音乐史方面:远在2400多年以前,我国的音乐文化已经发展到相当高的水平,它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早将近2000年。

其音律学上同期也领先水平,因为每个钟的钟壁上铭刻有关于音序方面的文字介绍,这在同期世界上其它国家是没有的.钟体钟架编排很科学,布局合理。

演奏时只要准确地敲击钟上标音的位置,它就能发出合乎一定频率的乐音,整套编钟能奏出现代钢琴上的所有黑白键的音响。

这套编钟的定音频率为256.4赫,与现在钢琴上的中央“C”频率几乎完全相等。

能在任何一个音上灵活自如地旋宫转调。

墓中还出土了编磬、鼓、瑟、笙、排箫等大量乐器,为研究中国古代音乐史提供了珍贵的实物资料.尤为可贵的是,钟体和附件上,还篆刻有二千八百多字的错金铭文,记载了先秦时期的乐学理论以及曾和周、楚、齐等诸侯国的律名和阶名的相互对应关系,这一重大发现,据弃了所谓“中国的七声音阶是从欧洲传来、不能旋宫转调”的说法。

音乐史上的一个光辉成就,为今天古音律和编钟制造的研究,提供了珍贵的实物资料。

在考古学方面:古代钟磬的架子特称为簨虡,簨是横梁,又作、旬,虡是立柱,又作鐻。

曾侯乙钟架高二‧六五公尺,分三层。

各层之间设有三个武士装束的人形立柱. 这种造形为考古中首见,这恰能明确解答和证,了《史记‧秦始皇本纪》二十六年「收天下之兵,聚之咸阳,销以为钟鐻金人十二,重各千石」所指的「钟鐻金人」的意义。

编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,它们记载了曾国以及楚、晋、周、齐、申等国各自的律名、阶名、变化音名的相互对照。

铭文中提到五十四个乐律用语,有三十六个是今人从未见过的,因而展现了先秦乐律的真实面目。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载曾侯乙编钟论文(重要参考)地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容曾侯乙编钟——中国古代乐器之“瑰宝”内容摘要:曾侯乙编钟是我国现存最大、保存最完整的一套大型编钟,堪称“国之瑰宝”。

本文主要从结构、铭文、声音、工艺和价值等方面介绍了曾侯乙编钟,还介绍了编钟的主人----曾侯乙。

本文最后谈到作者学习曾侯乙编钟后的感想,以及通过对曾侯乙编钟的学习,给自己在以后的学习、生活和工作中带来的影响。

关键词:曾侯乙曾侯乙编钟价值感受一、曾侯乙曾侯乙,姓姬名乙,生卒年不详(据考古发掘推定,生于公元前约475年,卒于公元前约433年),是战国时期南方小国曾的国君。

现有文献资料鲜见其生平记载。

1978年,在今湖北省随州市区西约一公里处的擂鼓墩,考古工作者对其墓葬(后来证实)进行了发掘,出土了大量珍贵文物,包括举世闻名的曾侯乙编钟、曾侯乙尊盘等,同时出土的还有大量兵器、乐器、铸造精良的青铜器等文物。

出土文字材料说明曾侯乙是一位名乙的曾国诸侯王。

从橱惠王送给他的一件青铜镈上的三十一字铭文看,曾侯乙死于公元前433年或稍晚,通过对其尸骸的碳14测定,可以推定曾侯乙的死亡年代在公元前433年到公元前400年之间,他死时年龄在42―45岁之间。

综合考察其他材料,曾侯乙应当生于公元前475年或稍晚,约在公元前463年前后成为诸侯王,在位约三十年。

出土文物表明,曾侯乙生前非常重视乐器制造与音律研究,兴趣广泛,同时也是擅长车战的军事家。

参考文献:郭漠若主编的《中国史稿》这位姓乙的诸侯墓葬的规模是相当可观的。

经测量,墓葬东西长20米,南北宽16.5米。

据《湖北省随县擂鼓墩一号墓(即曾侯乙墓)调查勘探与发展工作大事记要》记载:“我国发现的第一个大型木椁墓,比马王堆一号墓大6倍,比江陵凤凰山168号墓大14倍,这种构筑在岩石上的岩坑竖穴,在南方还是第一次发现” 。

曾侯乙墓编钟曾侯乙墓是公元前5世纪一位曾国国君的墓葬,墓主人叫“乙”。

所谓曾国,没有明确的历史记载。

根据性质明确的曾国青铜器推断,曾国存续于西周早期至战国中期之间。

1曾侯乙墓出土的楚王熊章镈有明确纪年,相当于公元前433年,属于战国早期偏晚。

2400年后,曾侯乙(公元前478—433年)墓内出土了许多无与伦比的瑰宝,那些瑰宝中最具代表性的就是曾侯乙编钟。

编钟是由64件钟按音高秩序编排在一起的打击乐器。

曾侯乙编钟是迄今所知先秦时期件数最多的一套编钟,全套分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构钟架上。

长架长748、高265厘米;短架长335、高273厘米。

上层分三组悬挂钮钟,中层分三组悬挂甬钟,下层则依长、短架分两组悬挂大甬钟。

最大钟通高152.3厘米,重203.6公斤。

最小钟通高20.4厘米,重2.4公斤,总重5000公斤。

编钟制作精良,全部用浑铸、分铸法铸成,并采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

曾侯乙编钟每件钟均具备两个不同的音高,全套编钟音域跨五个半八度。

墓中还出土了用于演奏编钟的木槌和木棒。

这套编钟的钟及钟架、挂钩上共有3755字的铭文,内容为记录诸如音名、阶名、八度组等方面的乐律理论。

中国青铜钟的铭刻自商铙开始,整段成篇的钟铭最早见于西周钟,往往以单件铭和多件组合铭的方式,记录着祭祀、征伐、赏赐、册命、婚媾等事件,以彰显业绩和功勋,并明著后世。

在现知五百多件有铭文青铜钟里,绝大多数的铭文都与音乐无关。

如西周晚期南宫乎钟,甬部铭记:“司徒南宫乎作大林协钟。

兹钟名曰‘无射’”属于鲜见的实例。

曾侯乙编钟则出乎常规,其钟铭的内容除少量为记事之外,绝大多数是直接与编钟及其音乐相关的编号、标音及乐律理论,并有钟声应证和诠注,还有同墓所出的磬铭互通互证。

这是一部声、文对应,文、文相合,内容丰富、金光闪烁的乐律经典,一部迄今仅见的先秦乐律专著。

其铭文的全部内容,在传世的文献中绝无仅有。

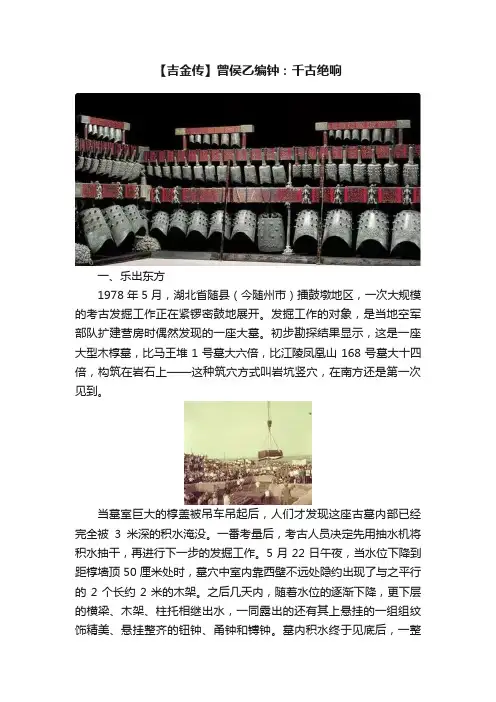

【吉金传】曾侯乙编钟:千古绝响一、乐出东方1978年5月,湖北省随县(今随州市)擂鼓墩地区,一次大规模的考古发掘工作正在紧锣密鼓地展开。

发掘工作的对象,是当地空军部队扩建营房时偶然发现的一座大墓。

初步勘探结果显示,这是一座大型木椁墓,比马王堆1号墓大六倍,比江陵凤凰山168号墓大十四倍,构筑在岩石上——这种筑穴方式叫岩坑竖穴,在南方还是第一次见到。

当墓室巨大的椁盖被吊车吊起后,人们才发现这座古墓内部已经完全被3米深的积水淹没。

一番考量后,考古人员决定先用抽水机将积水抽干,再进行下一步的发掘工作。

5月22日午夜,当水位下降到距椁墙顶50厘米处时,墓穴中室内靠西壁不远处隐约出现了与之平行的2个长约2米的木架。

之后几天内,随着水位的逐渐下降,更下层的横梁、木架、柱托相继出水,一同露出的还有其上悬挂的一组组纹饰精美、悬挂整齐的钮钟、甬钟和镈钟。

墓内积水终于见底后,一整套保存完整、气势宏大的青铜编钟呈现在所有人的眼前。

[注1]在泥土之下沉睡了2400年后,这件人类音乐史上的伟大奇迹,终于带着一个钟鸣鼎食的古老时代,重新回到阳光之下,用它金声玉振的袅袅乐音,奏鸣出震撼世界的千古绝响。

二、宝器宗彝这套编钟曾侯乙编钟高273厘米、宽335厘米,架长748厘米,钟体总重2567公斤,加上钟架(含挂钩)铜质部分,合计4421.48千克。

木制钟架由长短不同的两堵呈曲尺形垂直相交的立面构成,分上、中、下三层,有足足246个构件;7根有着繁复彩绘的木梁两端以蟠龙纹铜套加固,6个佩剑的“武士”和8根圆柱一起,为曾侯乙托起他心爱的乐器。

全套编钟共计65件,分三层八组悬挂在钟架上。

每件钟上不仅有铭文,而且以圆雕、浮雕、阴刻、错金、髹漆彩绘等多种技法加以装饰,显得典雅、大气而庄重,代表着先秦时期铜器范铸技术的一座高峰。

位于这组编钟最上层的,是三组较小的钮钟,全套编钟的最高音就是由其中最左边的那枚发出的。

所谓“钮钟”,就是指通过顶端一个被称为“钮”的方形环挂到钟架上的钟。

曾侯⼄编钟那些事(4)曾侯⼄编钟随同在曾侯⼄墓⼀起出⼟的⽂物,在随县驻军的临时仓库⾥,接受考古⼈员的整理与清洗,擦掉⾝上的污泥,露出它们的本来⾯⽬。

憋闷了⼆千四百多年啊,如今重见天⽇。

阳光多灿烂,空⽓多清新。

曾侯⼄墓所在地擂⿎墩,春秋战国时属随国的地盘。

在所能见到的历史⽂献⾥,找不到曾侯⼄的曾国。

但是另外有两个曾国,曾字从⾢作鄫,曾字从丝作缯。

这两个与曾有联系的国家,应该说都与曾侯⼄的曾国⽆关,古代曾、鄫、缯可以通⽤,这些曾国都不在随县地区。

⽽曾侯⼄墓及之前在附近地区出⼟的⽂物,分明⼗分确定了随县这⼀带有个曾国。

随国是周的诸侯国,侯爵。

随国的封⾢宽⼴,⼤致以随枣⾛廊为中⼼,北抵新野,东临应⼭,南及京⼭,西近襄樊。

这⽚地域现在看也不过⼏个县的⾯积,可在当时诸国林⽴的情况下,随算是⼤国了。

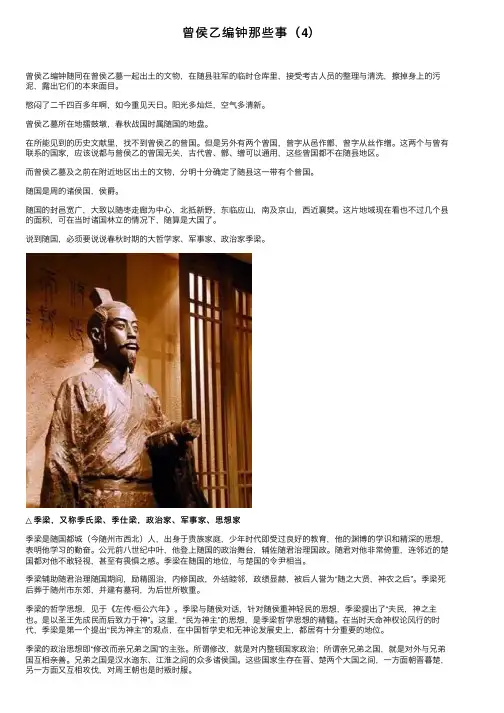

说到随国,必须要说说春秋时期的⼤哲学家、军事家、政治家季梁。

△季梁,⼜称季⽒梁、季仕梁,政治家、军事家、思想家季梁是随国都城(今随州市西北)⼈,出⾝于贵族家庭,少年时代即受过良好的教育,他的渊博的学识和精深的思想,表明他学习的勤奋。

公元前⼋世纪中叶,他登上随国的政治舞台,辅佐随君治理国政。

随君对他⾮常倚重,连邻近的楚国都对他不敢轻视,甚⾄有畏惧之感。

季梁在随国的地位,与楚国的令尹相当。

季梁辅助随君治理随国期间,励精图治,内修国政,外结睦邻,政绩显赫,被后⼈誉为“随之⼤贤,神农之后”。

季梁死后葬于随州市东郊,并建有墓祠,为后世所敬重。

季梁的哲学思想,见于《左传·桓公六年》。

季梁与随侯对话,针对随侯重神轻民的思想,季梁提出了“夫民,神之主也。

是以圣王先成民⽽后致⼒于神”。

这⾥,“民为神主”的思想,是季梁哲学思想的精髓。

在当时天命神权论风⾏的时代,季梁是第⼀个提出“民为神主”的观点,在中国哲学史和⽆神论发展史上,都居有⼗分重要的地位。

季梁的政治思想即“修改⽽亲兄弟之国”的主张。

所谓修改,就是对内整顿国家政治;所谓亲兄弟之国,就是对外与兄弟国互相亲善。

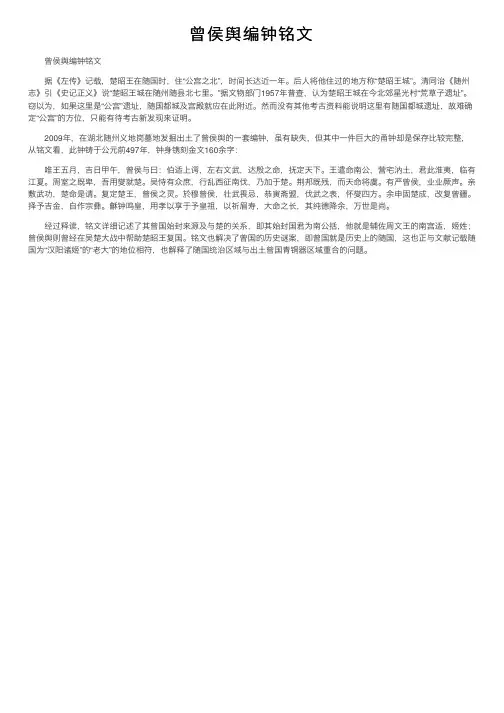

曾侯舆编钟铭⽂

曾侯舆编钟铭⽂

据《左传》记载,楚昭王在随国时,住“公宫之北”,时间长达近⼀年。

后⼈将他住过的地⽅称“楚昭王城”。

清同治《随州志》引《史记正义》说“楚昭王城在随州随县北七⾥。

”据⽂物部门1957年普查,认为楚昭王城在今北郊星光村“荒草⼦遗址”。

窃以为,如果这⾥是“公宫”遗址,随国都城及宫殿就应在此附近。

然⽽没有其他考古资料能说明这⾥有随国都城遗址,故难确定“公宫”的⽅位,只能有待考古新发现来证明。

2009年,在湖北随州义地岗墓地发掘出⼟了曾侯舆的⼀套编钟,虽有缺失,但其中⼀件巨⼤的甬钟却是保存⽐较完整,从铭⽂看,此钟铸于公元前497年,钟⾝镌刻⾦⽂160余字:

唯王五⽉,吉⽇甲午,曾侯与⽈:伯适上谔,左右⽂武,达殷之命,抚定天下。

王遣命南公,营宅汭⼟,君此淮夷,临有江夏。

周室之既卑,吾⽤燮就楚。

吴恃有众庶,⾏乱西征南伐,乃加于楚。

荆邦既残,⽽天命将虞。

有严曾侯,业业厥声。

亲敷武功,楚命是请。

复定楚王,曾侯之灵。

於穆曾侯,壮武畏忌,恭寅斋盟,伐武之表,怀燮四⽅。

余申固楚成,改复曾疆。

择予吉⾦,⾃作宗彝。

龢钟鸣皇,⽤孝以享于予皇祖,以祈眉寿,⼤命之长,其纯德降余,万世是尚。

经过释读,铭⽂详细记述了其曾国始封来源及与楚的关系,即其始封国君为南公括,他就是辅佐周⽂王的南宫适,姬姓;曾侯舆则曾经在吴楚⼤战中帮助楚昭王复国。

铭⽂也解决了曾国的历史谜案,即曾国就是历史上的随国,这也正与⽂献记载随国为“汉阳诸姬”的“⽼⼤”的地位相符,也解释了随国统治区域与出⼟曾国青铜器区域重合的问题。

【怀旧】曾侯⼄编钟之楚王酓章镈钟铭⽂初拓本(⾟卯⼩雪,转侃庵收藏,寒斋仅留⼀束照⽚⽽已)曾侯⼄编钟为战国早期⽂物,1978年在湖北随县(今随州市)成功发掘。

出⼟后的编钟是由六⼗五件青铜编钟组成的庞⼤乐器,其⾳域跨五个半⼋度,⼗⼆个半⾳齐备。

它⾼超的铸造技术和良好的⾳乐性能,改写了世界⾳乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

这套编钟出⾃湖北随州南郊擂⿎墩的曾侯⼄墓。

墓主是战国早期曾国的国君,同期出⼟的还有其它乐器近百件。

曾侯⼄编钟数量巨⼤,完整⽆缺。

按⼤⼩和⾳⾼为序编成8组悬挂在3层钟架上。

最上层3组19件为钮钟,形体较⼩,有⽅形钮,有篆体铭⽂,但⽂呈圆柱形,枚为柱状字较少,只标注⾳名。

中下两层5组共45件为甬钟,有长柄,钟体遍饰浮雕式蟠虺纹,细密精致,外加楚惠王送的⼀枚镈钟共65枚。

钟上有错⾦铭⽂,除“曾侯⼄作持”外,都是关于⾳乐⽅⾯的。

(在⿎中部和左⾯标出不同⾳⾼如宫、⽻、宫曾等22个名称,另⼀⾯铸有律名、调式和⾼⾳名称以及曾国与楚、周、齐、晋的律名和⾳阶名称的对应关系。

另有⼀件镈钟,位于下层甬钟中间,形体硕⼤,钮呈双龙蛇形,龙体卷曲,回⾸后顾,蛇位于龙⾸之上,盘绕相对,动势跃然浮现。

器表亦作蟠虺装饰,枚扁平。

镈钟上有铭⽂,记述此镈钟乃楚惠王赠送的殉葬品)。

此外,更为神奇的是,⼀般的物体只能发出⼀个乐⾳,但是编钟的每件钟都能发出两个乐⾳,并且互不⼲扰。

楚王酓章镈钟 战国早期 通⾼92.5、钮⾼26厘⽶ ⼀九七⼋年湖北随州擂⿎墩⼀号墓出⼟ 湖北省博物馆藏 体扁近于椭圆,⼝平,钮饰为两对蟠龙对峙,其下⼀对回⾸卷尾,其上⼀对引颈对衔。

钲部两侧以浮雕龙纹为衬地,并有五个圆泡形饰呈梅花状排列,正⾯钲间铸铭【⾫王五⼗⼜六祀,返⾃西阳,楚王酓章乍曾侯⼄宗彝,□之于西阳,其永时⽤享】。

楚惠王熊章五⼗六年(公元前四三三年),楚王以此镈钟送给曾侯⼄,可证当时楚国与曾国关系密切。

铭⽂“唯王五⼗⼜六祀,返⾃西阳,楚王酓章作曾侯⼄宗彝,奠之于西阳,其永时⽤享”。

国家宝藏之曾侯乙编钟▲曾侯乙编钟(来源:湖北省博物馆官网)曾侯乙编钟,1978年在湖北随县(今随州市)出土。

由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备,重达5吨。

同出土的还有32件编磬,钟、磬合奏“金石之声”,并共同铸有音乐铭文3755字,它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,是我国首批禁止出国(境)展览文物。

编钟是中国古代大型打击乐器,兴起于西周,兴盛于战汉时期,中国也是世界上制造和使用乐钟最早的国家。

曾侯乙编钟用青铜铸成,按大小和音调为次序,排列成8组悬挂在3层钟架上,最上层3组19件为钮钟,形体较小。

中下两层5组共45件为甬钟,有长柄,钟体遍饰浮雕式蟠虺纹,细密精致,外加楚惠王送的一枚镈钟共65件,均铸有铭文。

▲楚王酓章镈钟(《中国青铜器全集》第10卷159页)它们共同被悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打编钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。

曾侯乙是战国早期曾国的国君,曾国与史书中的姬姓随国一国两名,始祖就是赫赫有名的周朝开国功臣南宫适(kùo),小说《封神演义》中也有这一角色。

曾国是西周初期周天子分封镇守南方的重要邦国。

曾国与楚国关系密切,曾侯乙墓出土的楚惠王镈钟,被称为“楚王酓(yǎn)章镈钟”,上面记载了在楚惠王五十六年(公元前433年),楚惠王在西阳接到了曾侯乙去世的消息后,在西阳遥祭他,并为他铸造了这件镈钟,以供其在阴间永远享用。

为什么楚国会向去世的曾侯赠送礼物?这要从一段历史故事说起。

▲镈钟铭文拓片(《文物》1979年第7期13页)“隹(惟)王五十又六祀,返自西阳,楚王熊章,作曾侯乙宗彝,奠之于西阳,其永持用享”。

楚昭王十年(前506),吴王阖闾任用齐人孙武为将,楚人伍子胥为相,率其胞弟夫概攻打楚国,一路势如破竹,最后攻破楚国的都城郢。

破城之际,楚昭王在慌乱中逃走,并被吴军射伤。

曾候乙墓出土乐器的音乐历史价值1978年,湖北随州一公里城郊的擂鼓墩处发现了一座战国初期的大型陵墓——曾候乙墓。

墓中出土的随葬的125件乐器,构成了一座巨大的地下音乐厅。

这是轰动世界的20世纪中国音乐考古发现。

证实:(1)“金”为钟,“石”为磬,八音之中,金石为先。

曾侯乙编钟的出土证实了“金石之乐”和“八音”之说(《周礼·春官·大师》载:“节播之八音——金、石、土、革、丝、木、匏、竹。

”)历史文献记载的正确。

(2)曾侯乙编钟总音域跨五个八度,基调和现代的C大调相同,中心音域十二律齐备,可以在三个八度内构成完整的半音阶,也可以在旋宫转调的情况下演奏七声音阶的乐曲。

证实了“十二律“的文献记载的正确。

而且在钟体和附件上,还篆刻有二千八百多字的错金铭文,记载了先秦时期的乐学理论以及曾和周、楚、齐等诸侯国的律名和阶名的相互对应关系,这一重大发现,据弃了所谓“中国的七声音阶是从欧洲传来、不能旋宫转调”的说法。

补充:在曾侯乙墓编钟的钟体上,已经有铭文明确标出了两个乐音各自对应的位置,每钟可在隧部、鼓部敲出相距三度的个音,这说明“一钟双音”技术早在先秦时代就被编钟铸造师所掌握。

在《周礼·春官·小胥》中提到:“凡县钟磬,半为堵,全为肆。

”在记述古人制磬技术的早期文献中,《考工记·磬氏》是最著名的一篇。

该篇除规定了磬的形制以外,还专门提出了调整磬的音高的方法,即“已上则磨其旁,已下则磨其端”。

补充了文献记载的佚失。

创写:曾国在历史上带有迷一样的色彩,目前所知道的估计是西周早期周王(姬姓)封的同姓诸侯在汉水以东一带的一支即随国。

曾国即文献中所称的随国。

我们知道,《二十四史》是记载中原为主的地方历史。

而“曾国”创写了非中原地区的地方音乐历史。

艺管:MAY2010.12·9。

曾侯乙墓出土了举世闻名的编钟,但史籍无“曾国”的记载,

究竟是怎么回事?

1978年,震惊于世的曾侯乙墓的发现让人们了解到,2000多年以前,华中腹地随州擂鼓墩这个地方,曾经有一位名乙、热爱音乐的“曾侯”生活于此。

曾侯乙墓位于随州城西两公里的擂鼓墩东团坡上,它是战国时期曾侯乙的墓葬,呈“卜”字形。

其中最著名的曾侯乙编钟由65件青铜钟组成,音域跨5个半八度,12个半音齐备,是迄今发现的最完整、最大的一套青铜编钟,目前陈列于湖北省博物馆。

曾国至少立国于西周早期,一直到曾侯乙的战国时期,有近千年历史。

而这近千年的历史,却从未有过任何史料记载留存下来。

与其地望相似的随国,史上虽多有描述,却从未见刻有“随”的铭文青铜器出土。

曾国与随国的这种特殊现象,被史学界称之为“曾随之谜”。

关于“曾随之谜”,史学界有两种截然相反的观点。

其一认为,考古发现的曾国与文献记载的随国是两个不同的国家。

从文献记载看,随国是汉东姬姓国中较大的诸侯国,但它从春秋前期起,逐渐沦为楚国的附庸。

战国初期史料中随国已消失,极可能已灭亡。

而曾国直到战国初期,还是个拥有较大经济力量的独立的诸侯国。

另一种观点则认为,曾国即是随国,主要理由是所处地域相同,曾国器物出土的地点,根据文献资料记载,在相同时期为随国所在地。

虽然争论不休,但曾随乃是一国两名的猜想,还是有其合理性的。

可能当时随国自称曾,但其他外围国家则称之为随,所以《左传》上记载的都是“随”,而在当地的考古发现则都是“曾”。

作者: 李纯一

出版物刊名: 音乐艺术:上海音乐学院学报

页码: 8-24页

主题词: 旋宫转调;绝对音高;铭文;新音阶;编号;出土;十二律;文王;七声音阶;少商

摘要: <正> 在湖北随县曾侯乙基出土的大量乐器中有编磐一架和磬匣三件。

磬架是用青铜制成,有上下两层。

每层各悬编磬两组,一组为十石,另一组为六石,总计应有三十二石(图1)。

由于盗洞下塌、长期水浸种种原因,磬石多已残损变质,有些甚至化为粉末,所以仅见二十八石,并且无法测出其原有的音高。

所幸的是,在二十六石上保留着用来说明其自身发音所相当诸均阶名的刻铭和墨书693字(图9),木制磬闸盖上和闸内槽旁边也有说明装匣情况和磬石编号的刻铭99字,这不仅在相当大的程度上弥补了上述的损失,还给我们提供了前所末见的、具有多方面意义的先秦音乐资料。

本文拟就这些铭文来试行探讨其有关乐制、装匣、编次、旋宫转调和编号等问题。