第二讲委托代理理论与逆向选择问题

- 格式:ppt

- 大小:982.50 KB

- 文档页数:48

第六章委托——代理理论委托-代理理论起源于20世纪40年代,在20世纪70年代获得迅速发展,并日益受到社会各界尤其是经济学界的重视,逐渐发展成信息经济学的主要研究领域之一。

社会契约论认为,社会是一个由众多不同的个体组成的集合,个体与个体之间时刻发生着不同形式的联系,他们之间的行为靠社会契约来协调。

经济社会中的任何有组织的或需要进行组织的行动都是根据某种契约来协调组织内部人与人的行为。

当这些社会契约在经济活动中存在并发挥效用时,它们就成为经济制度的一个基本内容。

然而,这些契约如何达到,其效率如何,它们的经济效用如何得以改进和受到了怎样的限制等,这些都是委托-代理理论关心和需要探讨的问题。

6.1 委托——代理的基本概念1.委托-代理关系的概念委托-代理(principal-agent relation)的概念最先源自于法律。

在法律关系中,当A授权B代表A从事某项活动时,委托-代理关系就发生了。

A称为委托人,B即为代理人。

简单地说,就是一个人(代理人)以另一个人(委托人)的名义来承担和完成一些事情,更通俗地说,就是委托人出钱或付出相应的代价请代理人按照自己的意愿办事。

现代意义上的委托-代理关系的概念最早是由罗斯(Ross,1973)提出的:“如果当事人双方,其中代理人一方代表委托人一方的利益行使某些决策权,则委托-代理关系就随之产生了。

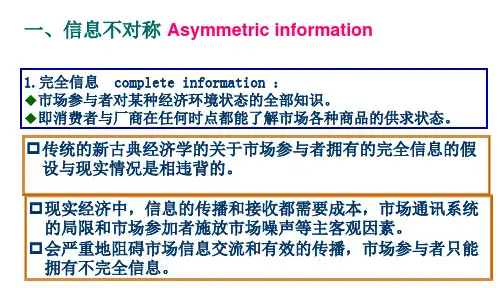

”如今,委托-代理被广泛应用于经济活动中,它泛指任何一种涉及不对称信息的交易,交易前后,市场参与者之间所掌握的信息是不对称的,掌握信息多,具有相对信息优势的一方称为代理人;掌握信息少,具有相对信息劣势的一方称为委托人。

经济学中的委托-代理关系就是处于信息优势与处于信息劣势的市场参与者之间的经济关系。

也可以这样说,委托-代理是起源于“专业化”的存在。

当存在专业化时,就可能出现这样一种关系:代理人(具有专业化知识的一方)因为相对信息优势而代表委托人行动(Hart and Holmstrom,1987)。

逆向选择与道德风险委托代理理论

逆向选择与道德风险是一种经济学理论,用于解释在委托代理关系中可能出现的问题。

在这种关系中,委托方将任务委托给代理方,但由于信息不对称或激励问题,代理方可能会有逆向选择或道德风险的行为。

逆向选择是指在委托代理关系中,代理方可能在获取任务后,隐藏关键信息或选择性地向委托方提供信息,以谋求自身利益。

委托方有可能因为缺乏代理方的信息而无法做出准确的决策,从而导致决策结果的损失。

道德风险是指在委托代理关系中,代理方可能因为激励问题而放弃履行其责任,甚至进行不道德的行为,损害委托方的利益。

这可能包括违反合同约定、挪用委托方的资金、泄露机密信息等行为。

为了解决逆向选择与道德风险问题,委托方可以采取一些措施。

首先,委托方可以选择一个可靠的代理方,通过调研和评估代理方的信誉和业绩来减少逆向选择的风险。

其次,委托方可以明确合同中所规定的权利和义务,并设定明确的奖励和惩罚机制来激励代理方的行为。

例如,为代理方设置绩效奖金或提供其他激励措施来确保其尽职尽责地履行职责。

此外,委托方还可以采取监督措施,如进行定期的审计和监控,以确保代理方的行为符合合同约定以及道德规范。

总之,逆向选择与道德风险是常见于委托代理关系中的问题,可能导致委托方的利益受损。

为了降低这些风险,委托方可以

选择可靠的代理方,制定明确的奖励和惩罚机制,并进行监督和监控。

通过这些措施,可以增加委托方的决策准确性,并确保代理过程中的道德行为。

累托最优状态。

帕累托最优状态又称作经济效率,满足帕累托最优状态就是具有经济效率的,反之就是缺乏经济效率的。

[1]殷瑜. 论科斯定理的意义[J]. 商业经济,2005,08:18-20.[1]井辉. 国有企业改革中的两种产权理论比较[J]. 财经科学,2000,05:57-60.[2]吴易风. 产权理论:马克思和科斯的比较[J]. 中国社会科学,2007,02:4-18+204.[3]贾娜. 产权理论研究综述[J]. 法制与社会,2010,21:18+30.[4]史忠良,刘劲松. 产权理论与国有资产管理[J]. 首都经济贸易大学学报,2006,01:10-14.[5]朱春燕. 马克思产权理论研究述评[J]. 思想理论教育导刊,2006,06:23-29.[6]田昆如. 再论会计契约:基于产权理论的会计本质考察[J]. 企业经济,2012,06:5-10.[7]李杰. 试论马克思的产权理论与现代西方产权理论的主要分歧[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2001,05:133-139.[8]周明生,苏炜,卢名辉. 马克思与科斯产权理论在中国改革进程中的运用[J]. 江海学刊, 2009,01:86-92.[9]林勇. 论演化产权理论对经典产权理论的继承、批判与拓展[J]. 学术月刊,2009,06:62-69.[10]吕天奇. 马克思与西方学者产权理论的观点综述与分析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2004,03:121-126.[11]李炳炎. 马克思产权理论创新与我国现代产权制度建设[J]. 南京理工大学学报(社会科学版),2005,01:5-15.[12]吴汉东. 知识产权理论的体系化与中国化问题研究[J]. 法制与社会发展,2014,06:107-117.[1]陶启智,廖恒,崔思佳. 我国制造业上市公司高额现金持有动因——委托代理理论抑或优序融资理论[J]. 财经科学,2014,04:42-52.[2]刘银国. 基于委托—代理理论的国有企业经营者激励机制研究[J]. 经济问题探索, 2007,01:155-160.[3]颜炜. 基于委托代理理论的工程合同激励研究[D].东北财经大学,2012.[4]何亚东,胡涛. 委托代理理论述评[J]. 山西财经大学学报,2002,03:62-65.[5]唐若念. 委托代理理论视角下的我国政务公开研究[D].南京航空航天大学,2013.[6]刘以安,陈海明. 委托代理理论与我国国有企业代理机制述评[J]. 江海学刊,2003,03:194-198.[1]刘锡田. 制度创新中的交易成本理论及其发展[J]. 当代财经,2006,01:23-26.[2]饶晓秋. 交易成本理论:解释成本管理会计理论的新视角[J]. 当代财经,2006,01:124-127.[3]彭真善,宋德勇. 交易成本理论的现实意义[J]. 财经理论与实践,2006,04:15-18.[4]温晓俊,刘海建. 战略管理研究所应遵循的理论基础:资源基础观与交易成本理论[J]. 中央财经大学学报,2007,08:63-67.[5]何禹霆,王岭. 扩展的交易成本理论视角:经济组织治理逻辑的重新审视[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2008,06:3-7.[6]陈丹. 论企业间合作战略:基于竞争力理论、交易成本理论及企业资源观理论[J]. 东岳论丛,2010,01:124-128.[7]牛晓帆,安一民. 交易成本理论的最新发展与超越[J]. 云南民族学院学报(哲学社会科学版), 2003,01:79-83.[8]彭正银. 网络治理、四重维度与扩展的交易成本理论[J]. 经济管理,2003,18:4-12.[9]刘逢. 企业人力资源管理外包研究——基于最新理解的交易成本理论[J]. 经济研究导刊, 2009,19:110-111.[10]张斌. 基于交易成本理论的风险投资机理研究[D].武汉理工大学,2011.[11]李杰. 试论马克思的产权理论与现代西方产权理论的主要分歧[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2001,05:133-139.。

一委托代理关系是一种契约, 在现实经济生活中,由于普遍存在信息不对称及激励不相容的问题,代理人往往会侵害委托人的利益,发生逆向选择及道德风险,从而出现委托代理风险。

二委托代理风险问题是委托代理理论研究的核心问题,也是委托代理实践中需要解决的基本问题。

委托代理风险有二: 一是逆向选择问题,是指委托人不了解代理人的信息, 从而导致委托人选配代理人失误,造成企业经营重大损失; 二是道德风险问题,是指代理人从事经济活动时做出不利于委托人利益的冲动三委托代理理论中心任务是研究在利益相冲突和信息不对称的环境下,委托人如何设计最优契约激励代理人委托代理理论遵循的是以“经济人”假设为核心的新古典经济学研究范式,并以下面两个基本假设为前提。

1、委托人和代理人之间利益相互冲突。

委托代理理论中,委托人和代理人都是经济人,行为目标都是为了实现自身效用最大化。

2、委托人和代理人之间信息不对称。

委托代理理论还假设委托人与代理人之间信息是不对称的。

即在委托代理关系中,委托人并不能直接观察到代理人的努力工作程度,即使能够观察到,也不可能被第三方证实由于信息不对称和委托人代理人利益冲突的普遍性,所以代理人的道德风险屡见不鲜。

所以委托人必须设计某种契约或机制,约束并激励代理人选择适合委托人利益的最优努力水平。

要建立委托代理关系还必须具备两个条件1.委托人支付给代理人报酬带来的效用要不低于代理人从事其他事务所获得的效用( 市场机会成本)。

2.委托人为实现自身效用最大化而要求的代理人努力程度也要使代理人自身实现效用最大化。

这就是激励相容约束条件。

因此,委托代理理论基本分析逻辑是: 在激励相容约束和参与约束两个条件下寻找委托人设计的最优契约,让代理人的努力水平符合委托人的利益。

四国有商业银行委托代理问题1.国有商业银行产权代理关系的风险分析( 一) 政府主导下银行经营行为异化政府的干预导致国有商业银行行为扭曲,使银行资金的安全性和流动性得不到应有的保障。

一、委托代理理论概念委托代理理论是现代企业理论的重要组成部分,该理论是建立在企业所有权与经营权相分离的基础上,它强调委托人和代理人之间利益不一致并且存在信息不对称性。

因此,委托代理理论研究的核心是由于委托人和代理人的目标函数不一致、信息不对称而产生所谓的“委托代理问题”。

二、委托代理理论的起源委托代理理论的研究最早可追溯到亚当·斯密(1979),他是最早发现股份制公司中存在着委托代理的关系。

他在《国富论》中指出:“股份公司中的经理人员使用别人而不是自己的钱财,不可能期望他们会有像私人公司合伙人那样的觉悟性去管理企业……因此,在这些企业的经营管理中,或多或少地疏忽大意和奢侈浪费的事总是会流行”。

现代经典的委托代理理论起源于伯利和米恩斯(1932),他们指出企业所有者兼具经营者的做法存在着极大的弊端,倡导所有权和经营权分离,企业所有者保留剩余索取权,而将经营权利让渡。

但是,此时的委托代理理论框架并没有真正建立起来,他们的理论还仅限于“两权分离”的问题。

到了19世纪60年代末70年代初,一些经济学家开始深入“黑箱”内部,研究企业内的信息不对称和激励的问题,委托代理理论才真正发展起来。

三、委托代理问题表述由于代理人委托人双方目标函数不一致,而且存在不确定性和信息不对称,代理人有可能偏离委托人的目标函数,而委托人难以观察并监督,就会出现代理人追求自身利益最大化而损害委托人利益的委托代理问题。

代理成本来源于管理人员不是企业的完全所有者这样一个事实。

经济学的假设是人都是理性的效用最大化者,因为委托人和代理人的效用函数不一定总是相同,而且委托人与代理人之间存在着信息不对称性,因而使得两者之间的代理关系容易产生一种非协作。

一方面由于委托人不可能对代理人做到完全激励,另一方面委托人对代理人实行监督的成本有可能大于其收益,不可能建立起完善的监督机制。

肯尼思·阿罗(1985)将委托代理问题区分为两种类型,道德风险和逆向选择。