仰韶文化主要分布于

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

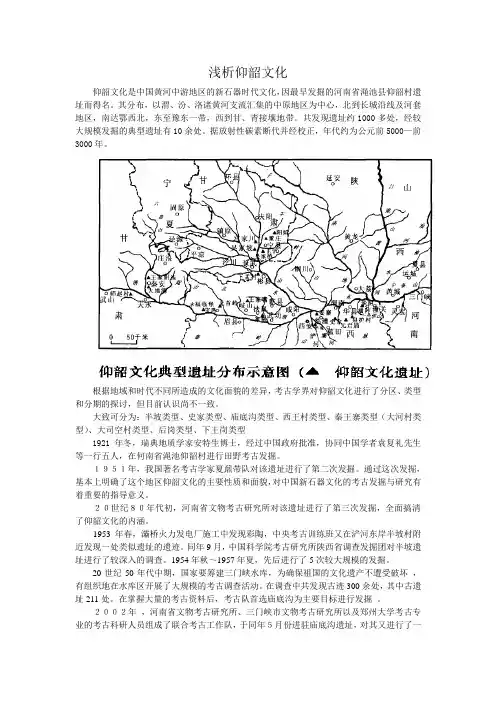

浅析仰韶文化仰韶文化是中国黄河中游地区的新石器时代文化,因最早发掘的河南省渑池县仰韶村遗址而得名。

其分布,以渭、汾、洛诸黄河支流汇集的中原地区为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西到甘、青接壤地带。

共发现遗址约1000多处,经较大规模发掘的典型遗址有10余处。

据放射性碳素断代并经校正,年代约为公元前5000—前3000年。

根据地域和时代不同所造成的文化面貌的差异,考古学界对仰韶文化进行了分区、类型和分期的探讨,但目前认识尚不一致。

大致可分为:半坡类型、史家类型、庙底沟类型、西王村类型、秦王寨类型(大河村类型)、大司空村类型、后岗类型、下王岗类型1921年冬,瑞典地质学家安特生博士,经过中国政府批准,协同中国学者袁复礼先生等一行五人,在何南省渑池仰韶村进行田野考古发掘。

1951年,我国著名考古学家夏鼐带队对该遗址进行了第二次发掘。

通过这次发掘,基本上明确了这个地区仰韶文化的主要性质和面貌,对中国新石器文化的考古发掘与研究有着重要的指导意义。

20世纪80年代初,河南省文物考古研究所对该遗址进行了第三次发掘,全面搞清了仰韶文化的内涵。

1953年春,灞桥火力发电厂施工中发现彩陶,中央考古训练班又在浐河东岸半坡村附近发现一处类似遗址的遗迹。

同年9月,中国科学院考古研究所陕西省调查发掘团对半坡遗址进行了较深入的调查。

1954年秋~1957年夏,先后进行了5次较大规模的发掘。

20世纪50年代中期,国家要筹建三门峡水库,为确保祖国的文化遗产不遭受破坏,有组织地在水库区开展了大规模的考古调查活动。

在调查中共发现古迹300余处,其中古遗址211处。

在掌握大量的考古资料后,考古队首选庙底沟为主要目标进行发掘。

2002年,河南省文物考古研究所、三门峡市文物考古研究所以及郑州大学考古专业的考古科研人员组成了联合考古工作队,于同年5月份进驻庙底沟遗址,对其又进行了一次大规模的抢救性发掘。

在三十年代对殷墟的大规模科学发掘中,梁思永先生主持了对后岗的发掘,1958年~1959年,在安阳殷墟的考古工作中,又一次发掘了洹水南岸的后岗和与之隔河相对的大司空村遗址。

仰韶文化是黄河中下游地区重要的新石器时代文化。

1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现,所以被命名为仰韶文化。

持续时间为距今约7000年至5000年,以渭、汾、洛诸黄河支流汇集的关中、豫西、晋南为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西到甘、青接壤地带。

由郑州市文物局获悉,该局近日发掘了一处距今6000至5000年的仰韶文化晚期聚落遗址,该遗址面积12万平方米,外围有环壕,内有居住生活区和墓葬区,并发掘出多个房基、灶台、墓葬、灰坑等遗址,较为完整地展现了当时原始部落人类的生活场所。

该遗址位于郑州市管城区南曹乡西杨村西的土岗上,西北临七里河,考古人员将其命名为“尚岗杨遗址”仰韶文化是一个以农业为主的文化,其村落或大或小,比较大的村落的房屋有一定的布局,周围有一条围沟,村落外有墓地和窑场。

村落内的房屋主要有圆形或方形两种,早期的房屋以圆形单间为多,后期以方形多间为多。

房屋的墙壁是泥做的,有用草混在里面的,也有用木头做骨架的。

墙的外部多被裹草后点燃烧过,来加强其坚固度和耐水性。

仰韶文化的农耕石器包括石斧、石铲、磨盘等,除此之外还有骨器。

除农耕外仰韶文化的人显然还进行渔猎。

在出土的文物中有骨制的鱼钩、鱼叉、箭头等。

仰韶文化前期的陶器多是手制的,中期开始出现轮制的。

一些陶器上留有布和编织物印下来的纹路,由此可见仰韶文化有编织和织布的手工业。

在发掘的动物骨头中除猎取的野生动物外还有大量狗和猪的骨格,羊比较少。

龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约新石器时代晚期的一类文化遗存。

为汉族先民的文化遗存。

铜石并用时代文化,因首次发现于山东历城龙山镇(今属章丘)而得名,距今约4600-4000年。

分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。

1928年的春天,考古学家吴金鼎在山东省历城县龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。

在此之后,考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘,取得了一批以精美的磨光黑陶为显著特征的文化遗存。

仰韶文化是中国什么黄河流域的一支重要考古学文化仰韶文化是中国新石器时代一支重要的考古学文化,距今约7000—5000年,主要分布在陕西、河南、山西三省,影响远达甘肃、青海、湖北、河北、内蒙古等周边地区,陕西西安半坡、陕县庙底沟、河南郑州大河村、山西夏县西阴村、甘肃秦安大地湾等都是著名的仰韶文化遗址。

同时,仰韶文化也是中国第一个被发现和命名的考古学文化,在考古学研究和考古学史中都具有重要地位。

仰韶文化是中国什么黄河流域的一支重要考古学文化 1仰韶文化最早由瑞典学者安特生发现并命名。

他曾两次前往河南渑池仰韶村考察,并于1921年末对仰韶村遗址进行正式发掘。

随后,他发表了在仰韶村等遗址调查、发掘的初步结果,提出“仰韶文化”是中华远古文化。

在研究初期,虽然安特生认为仰韶文化的彩陶与中亚、东欧等地的彩陶有相似之处,但他并未对此作出肯定解释。

1923—1924年,他到甘肃、青海等地进行调查后,认为甘肃齐家坪的彩陶较河南者更早,并提出仰韶文化是从新疆迁入黄河河谷,而新疆远古文化又受中亚、西亚文化的影响,即“仰韶文化西来说”。

对于这一观点,我国考古学家梁思永先生明确指出,山西夏县西阴村、河南渑池仰韶村的遗存都较甘肃的仰韶文化更早。

夏鼐先生在甘肃阳洼湾发掘所获的地层证据则证明了甘肃仰韶文化较齐家文化为早。

这一系列发现和论证都有力地驳斥了“仰韶文化西来说”。

▲参观者在仰韶文化博物馆内拍摄展板(6月12日摄)。

新华社记者李安摄彩陶文化与旱作农业从1921年至今,经过近百年的调查、发掘和研究,考古学家对仰韶文化的起源、发展阶段和基本特征有了深刻的认识。

研究表明,仰韶文化延续了2000多年,是考古发现时间最长的文化,大致可分为早、中、晚三个阶段。

▲这是仰韶文化博物馆展出的文物彩陶盆(4月10日摄)。

仰韶文化最主要的特征是绚丽的彩陶,因此早年的一些研究者也直接将仰韶文化称为“彩陶文化”。

仰韶文化早期(距今7000—6000年),以西安半坡遗址为代表,是仰韶文化的开始阶段,彩陶以黑彩为主,图案多写实,如鱼、蛙、人面纹和几何纹等。

仰韶文化的传播与发展

《仰韶文化的传播与发展》

仰韶文化是中国古代先民的重要文化遗产之一,它在中国史前文化中占据着重要的地位。

仰韶文化以黄河流域为中心,主要分布在河南、湖北、陕西、山东等地,它是中国古代文明的起源之一,具有丰富的文化内涵和历史价值。

仰韶文化的传播与发展可以追溯到数千年前,在古代社会逐渐形成并扩散开来。

仰韶文化的传播主要通过人口迁移、交流和贸易活动来实现。

随着社会的发展和演变,仰韶文化逐渐扩散到周边地区,影响了其它文化的形成与发展,对中国古代文明的形成产生了深远的影响。

仰韶文化的发展主要体现在农业、手工业、生产技术、社会制度、宗教信仰等方面。

在农业上,仰韶文化的人民首创了粗糙的耕作工具和种植技术,为中国古代的农业产生了巨大的影响。

在手工业方面,人们掌握了陶器和石器制作技术,开创了中国陶瓷和玉器的制作工艺。

在生产技术上,人民创造了编织和织布技术,为古代中国的纺织业发展起到了重要的作用。

在社会制度和宗教信仰上,仰韶文化的人民首创了部落社会和祭祀仪式,为中国古代社会的形成起到了举足轻重的作用。

总的来说,仰韶文化的传播与发展是中国古代文明的重要组成部分。

它为中国古代文明的形成和发展作出了重大的贡献,具有丰富的历史和文化价值。

今天,我们应该更加重视和研究仰韶文化,传承和弘扬其优秀传统,使其在当代社会得到更好的发展和传承。

新石器时期彩陶仰韶文化——其年代为约公元前5000年至公元前3000年左右主要分布于黄河流域的河南、山西、陕西等地,因1921年首先发现于河南省渑池县的仰韶村而得名。

仰韶文化是我国原始社会母系氏族公社繁荣期的一个文化体系。

经济生活以农业为主,辅以采集、渔猎和饲养牲畜。

仰韶文化因时间、地区的差异而被考古学家分成不同的类型,诸如关中、豫西、晋南地区的半坡、庙底沟类型;豫北、冀南地区的后岗、大司空村类型;郑州、洛阳地区的王湾、大河村类型。

以半坡、庙底沟类型的彩陶器型与纹饰最富有特色、最具有代表性。

彩陶:仰韶文化的陶器中,彩陶所占比例虽小,但文化与艺术价值很高。

彩陶上的彩绘颜料系天然的赭石、红土和锰土,有的器皿在彩绘之前还加施一层红色或白色的陶艺作衬底,最后入窑经1000摄氏度左右高温烧成。

由于窑室封闭不够严密,陶土中的氧化铁得以充分氧化,故烧成后的陶器是橙黄、红或红褐色,纹饰呈黝黑或殷红色。

1.半坡类型以西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶为代表以圆底或平底的盆较多,小口长颈瓶和圆唇直口鼓腹罐也有一些,造型风格朴实厚重。

彩绘一般都施于器物最显眼的部位,多施黑彩,并流行施内彩的装饰风格。

彩绘纹饰多以人面、蛙、鹿等形象最引人注意。

常见的几何纹有宽带、波折、三角、斜线、菱格、网形纹等,它们单纯而富于装饰效果。

纹样的造型结构,由于较好地处理了虚实、阴阳、正反、疏密关系,虽为简单的反复却能给人以变化丰富的印象。

人面、鱼、鹿以单独纹样两相对应地装饰在敞口盆的内壁,非常醒目。

有些鱼纹则以顺序平列构成带状施于外壁。

在各种鱼形纹样中,呈现出从较写实到抽象的演变过程,这对探求一些抽象的几何纹的渊源和含义很有启发。

2.庙底沟类型以河南陕县庙底沟和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表代表器形有大口小底曲腹盆和碗。

盆较大,口部有折沿,造型挺秀饱满,轻盈稳重。

碗较小,直口。

彩陶比率增加,纹饰大都为黑色,一般装饰在器物外壁的上半部和口沿上。

仰韶文化彩陶的分类

仰韶文化是中国新石器时代晚期的一个重要文化阶段,其遗存主要分布于黄河流域和长江流域。

在仰韶文化时期,人们已经掌握了农业生产技术,开始了从狩猎采集经济向农业社会的转型。

仰韶文化的彩陶是其代表性的艺术品之一,也是研究仰韶文化的重要文物之一。

仰韶文化彩陶的分类主要有以下几种:

1. 黑陶:黑陶是仰韶文化早期的主要陶器类型。

其特点是器形精美,表面光洁,带有一定的几何纹饰,整体呈黑色。

2. 灰陶:灰陶是仰韶文化中期的主要陶器类型。

其特点是器形规整,表面经过打磨,呈现出光亮的灰色,在器身上刻画出了各种图案和符号。

3. 红陶:红陶是仰韶文化晚期的主要陶器类型。

其特点是采用红色陶土制作,器形规整,表面光洁,装饰性强,常常出现多层次的几何图案。

4. 精雕彩陶:精雕彩陶是仰韶文化彩陶中的一种高级形式,主要出现在仰韶文化晚期和新石器时代的良渚文化中。

它的制作工艺更为精良,装饰更为繁复,通常采用多种色彩和多层次的图案,表现出浓郁的民族特色。

总的来说,仰韶文化彩陶的分类主要是根据时期、器形和装饰等因素来进行的。

这些彩陶都是仰韶文化的珍贵文物,具有很高的历史、文化和艺术价值。

- 1 -。

中国上古历史——仰韶文化仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代文化。

仰韶文化1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现,所以被称为仰韶文化,它的持续时间大约在公元前5000年至3000年。

它的分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。

今天在中国已发现上千处仰韶文化的遗址,其中以河南省和陕西省为最多,是仰韶文化的中心。

仰韶文化是距今约5000,7000年中国新石器时代的一种文化。

1921年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现。

主要分布于黄河中下游一带,以河南西部、陕西渭河流域和山西西南的狭长地带为中心,东至河北中部,南达汉水中上游,西及甘肃洮河流域,北抵内蒙古河套地区。

已发掘出近百处文化遗址,出土文物均反映出较同一的文化特征。

生产工具以较发达的磨制石器为主,常见的有刀、斧、锛、凿、箭头、纺织用的石纺轮等。

骨器也相当精致。

有较发达的农业,作物为栗和黍。

饲养家畜主要是猪,并有狗。

也从事狩猎、捕鱼和采集。

各种水器、甑、灶、鼎、碗、杯、盆、罐、瓮等日用陶器以细泥红陶和夹砂红褐陶为主,主要呈红色,多用手制法,用泥条盘成器形,然后将器壁拍平制造。

红陶器上常有彩绘的几何形图案或动物形花纹,是仰韶文化的最明显特征,故也称彩陶文化。

选址一般在河流两岸经长期侵蚀而形成的阶地上,或在两河汇流处较高而平坦的地方,这里土地肥美,有利于农业、畜牧,取水和交通也很方便。

如临潼姜寨的村落遗址,约有100多座房屋,分为5组围成一圈,四周有濠沟环绕,反映出当时有较严密的氏族公社制度。

仰韶文化属于母系氏族公社制繁荣时期的文化。

早期盛行集体合葬和同性合葬,几百人埋在一个公共墓地,排列有序。

各墓规模和随葬品差别很小,但女子随葬品略多于男子。

仰韶文化距今大约7000年左右,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。

它位于黄河中游地区,遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。

仰韶文化的制陶工艺相当成熟,器物规整精美,多为细泥红陶和夹砂红陶,灰陶与黑陶较为少见。

《新石器时代考古》习题与答案(解答仅供参考)一、名词解释1. 新石器时代:新石器时代是考古学对石器时代晚期的划分,大约从距今1万年前开始,延续到距今4000年至2000年左右。

这一时期人类社会发生了农业革命和陶器发明等重大变革,标志特征包括磨制石器的广泛使用、农业和畜牧业的出现、陶器制作技术的发展以及定居生活的形成。

2. 仰韶文化:仰韶文化是中国新石器时代的一种重要文化类型,因1921年在河南省渑池县仰韶村首次发现而得名,主要分布在黄河中游地区,以彩陶艺术最为著名,代表了中国母系氏族社会繁荣时期的文明程度。

3. 龙山文化:龙山文化是中国新石器时代晚期的文化,因最早在山东省章丘市龙山镇城子崖遗址发现而得名,其典型特征为黑陶和白陶,社会经济形态已进入初期国家阶段,具有较高的工艺技术和社会组织水平。

4. 红山文化:红山文化是分布于我国东北地区的一种新石器时代文化,以辽宁省凌源市与建平县交界处的红山后遗址群为代表,以其精美的玉器和独特的葬俗闻名,反映出当时社会的复杂化和宗教信仰的发展。

5. 良渚文化:良渚文化位于长江下游环太湖流域,以浙江省杭州市余杭区的良渚遗址群为代表,以发达的稻作农业、精美的玉琮、玉璧及大型水利设施等为特点,标志着新石器时代晚期中国已经出现了较为成熟的社会组织和国家雏形。

二、填空题1. 我国最早的栽培稻遗存发现于________。

答案:河姆渡遗址2. 新石器时代的农耕工具主要包括磨制的________和________。

答案:石犁,石镰3. 仰韶文化的典型器物有鱼纹彩陶盆和________。

答案:人面鱼纹彩陶盆4. 龙山文化的代表性遗址有山东的________和河南的________。

答案:城子崖遗址,王城岗遗址5. 红山文化的重要发现包括________和________。

答案:C形玉猪龙,玉雕女神像三、单项选择题1. 下列哪项不属于新石器时代的主要特征?(C )A. 农业和畜牧业的产生B. 磨制石器的普遍使用C. 青铜器的广泛应用D. 定居村落的形成2. 发现中国最早的彩陶文化是(A )。

1、中国考古学中的“仰韶文化”主要分布在哪一地区?

A. 长江流域

B. 黄河流域

C. 珠江流域

D. 辽河流域(答案:B)

2、以下哪项不是中国考古学常用的研究方法之一?

A. 地层学

B. 类型学

C. 风水学

D. 碳-14测年(答案:C)

3、中国历史上著名的“秦始皇陵兵马俑”出土于哪个省份?

A. 陕西省

B. 河南省

C. 河北省

D. 山西省(答案:A)

4、以下哪项不是考古发掘中常见的遗物类型?

A. 陶器

B. 青铜器

C. 纸币

D. 石器(答案:C,注:纸币在考古发掘中较为罕见,尤其对于古代遗址)

5、中国考古学中的“龙山文化”主要属于哪一历史时期?

A. 旧石器时代

B. 新石器时代

C. 青铜时代

D. 铁器时代(答案:B)

6、以下哪项不是考古发掘的基本步骤?

A. 调查与勘探

B. 发掘与记录

C. 文物修复与保护

D. 文物买卖与交易(答案:D)

7、中国考古学中的“二里头文化”遗址主要位于哪个省份?

A. 河南省

B. 陕西省

C. 山东省

D. 安徽省(答案:A)

8、以下哪项技术不是现代考古学常用的科技手段?

A. 遥感技术

B. DNA分析

C. 地质雷达探测

D. 风水罗盘定位(答案:D)。

仰韶文化主要分布于仰韶文化主要分布于黄河中下游一带,以河南西部、山西西南的狭长地带为中心,东至河北中部,南达汉水中上游,西及甘肃洮河流域,北抵内蒙古河套地区。

已发掘出近百处文化遗址,出土文物均反映出较同一的文化特征。

仰韶文化遗总面积近址30万平方米,文化层厚约2米,最厚达4米。

1951年,中国科学院考古研究所对该遗址进行了小规模发掘,发现这里有四层文化层相叠压,自下而上是仰韶文化中期-仰韶文化晚期-龙山文化早期-龙山文化中期。

由于以彩绘陶器为特征的文化现象首先在三门峡市渑河南省池县仰韶村发现,故命名为“仰韶文化”,从而使仰韶村遗址闻名中外。

1961年3月国务院将仰韶文化遗址定为国家重点文物保护单位。

1994年,中国历史博物馆组织中国和美、英、日等国的考古专家进行国际田野文物考察,在仰韶村附近的班村,发现了大量珍贵文物,其中最有价值的是数十斤5000年前的小米,说明中国农业发展具有悠久的历史。

价值通过对仰韶文化遗址的发掘,及对陕县庙底沟与三里桥遗址、洛阳王湾遗址和孟津妯娌遗址等的发掘,结合陕西半坡遗址等大面积发掘,考古工作者进一步明确了仰韶文化时期的基本面貌。

仰韶时期的人们过着定居生活,拥有一定规模和布局的村落;原始农业为主要经济形式,同时兼营畜牧、渔猎和采集;主要的生产工具是磨制石器;生活用具主要是陶器;此时反映人们意识形态的埋葬制度已经初步形成。

仰韶村遗址的发掘,第一次证实了中国在阶级社会之前存在着非常发达的新石器时代文化,并从此开始把考古学的研究领域扩大到旧石器时代、青铜器时代和铁器时代。

传说中的炎帝、黄帝、帝喾等大的部落的真实的经济生活和文化活动,都可以以仰韶文化为依据来进行探讨。

仰韶遗址的考古与发掘,无可辩驳地证明了中国不但有新石器时代的遗存和文化,而且相当发达,使过去宣扬的“中华文化西来说”不攻自破。

仰韶文化以黄河中游为中心,分布广泛,南到江汉平原,北达内蒙古草原,目前发现的遗址有一千余处。

关于仰韶文化的问答

问,仰韶文化是什么?

答,仰韶文化是中国史前文化的一种,距今约5000-6000年,主要分布在黄河流域中游地区,是中国早期的农耕文化。

问,仰韶文化的特点是什么?

答,仰韶文化的特点包括陶器制作技术的发展、农业生产的兴盛、社会生产力的发展、社会分工的出现等。

此外,仰韶文化还有独特的祭祀制度和宗教信仰。

问,仰韶文化对中国古代文明的影响有哪些?

答,仰韶文化是中国古代文明的重要组成部分,它的出现标志着中国史前社会由狩猎采集向农耕社会的转变,为后来的华夏文明奠定了基础。

问,仰韶文化遗址有哪些?

答,仰韶文化的遗址主要分布在河南、陕西、山西、河北等地,其中最著名的包括河南省安阳市的殷墟、陕西省渭南市的仰韶遗址等。

问,仰韶文化的发现对中国考古学有何意义?

答,仰韶文化的发现填补了中国史前文化的空白,为研究中国

古代社会和文明的发展提供了重要的资料,对于推动中国考古学的

发展具有重要意义。

问,仰韶文化的遗产在今天的中国有何意义?

答,仰韶文化的遗产对于今天的中国有重要的历史意义和文化

价值,它代表了中国古代文明的辉煌成就,也为我们了解和认识中

国古代社会提供了重要的线索。

仰韶文化名词解释考研仰韶文化是中国新石器时代早期的一种文化,起源于今天的湖南、湖北、广西和广东地区,时间跨度约为公元前5000年至公元前3000年。

这个时期的人们主要以农业为生,同时也有渔猎和手工业活动。

仰韶文化在中国史前文化中占有重要地位,是中华文明的重要组成部分。

下面我们来看看仰韶文化中的一些名词解释。

1. 仰韶文化仰韶文化是指公元前5000年至公元前3000年间在中国南方流行的一种新石器时代早期文化。

该文化以陶器制作为主要特征,同时还有石器、骨器、竹器等制作活动。

仰韶文化代表了中国新石器时代早期的最高水平,对后来的中华文明产生了深远的影响。

2. 仰韶时期仰韶时期是指仰韶文化的时代背景,时间跨度约为公元前5000年至公元前3000年。

在这个时期,中国南方的人们已经开始了农业生产,同时也进行渔猎和手工业活动。

仰韶时期是中国史前文化的一个重要时期,也是中华文明的重要组成部分。

3. 仰韶人仰韶人是指生活在仰韶文化时期的人们。

他们主要以农业为生,同时也从事渔猎和手工业活动。

仰韶人的生活方式和文化传统对后来的中华文明产生了深远的影响。

4. 仰韶陶器仰韶陶器是仰韶文化的主要特征之一。

仰韶陶器制作工艺精湛,形态多样,装饰纹饰丰富,具有很高的艺术价值和文化价值。

仰韶陶器的出现,标志着中国新石器时代早期文化的进一步发展。

5. 仰韶遗址仰韶遗址是指仰韶文化时期留下的遗址。

这些遗址包括墓葬、居址、祭祀场所等,是研究仰韶文化和中国史前文化的重要资料。

目前,仰韶遗址已经成为中国的重要文化遗产,吸引了大量的考古学家和游客前来参观和研究。

6. 仰韶文化区仰韶文化区是指仰韶文化的分布区域。

这个文化区主要包括湖南、湖北、广西和广东等地区,是中国南方最早的文化中心之一。

在这个文化区内,人们留下了大量的文化遗产,如仰韶陶器、石器、骨器、竹器等,这些遗产为后来的中华文明打下了坚实的基础。

7. 仰韶文化的意义仰韶文化是中国史前文化的一个重要组成部分,是中华文明的重要起源之一。

仰韶文化作者:涂磊来源:《青春期健康·人口文化》2013年第11期仰韶文化,黄河中游地区重要的新石器时代文化。

因1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现,故被命名为“仰韶文化”,但仰韶文化的中心是陕西华山。

仰韶文化以陕西华山为中心分布,东起山东,西至甘肃、青海,北到河套内蒙古长城一线,南抵江汉,分布最为密集的地区在陕西关中、陕北一带。

仰韶文化是中国先民所创造的重要文化之一,仰韶文化的持续时间大约在公元前5000年至公元前3000年左右,以华山为中心,分布于陕西、甘肃、山西、河南、河北、青海、湖北、山东等地。

据传说,神农氏时代以后,黄帝、尧、舜相继起来,据《易·系辞传》记载,那时候的人,“刳木为舟,剡木为楫”“断木为杵,掘地为臼”“弦木为弧,剡木为矢”。

这些传说在仰韶文化遗址中大致有迹象可寻,因此可推想仰韶文化当是黄帝族的文化。

生活状况:氏族内部分工,私有制度萌芽各遗址多发现石斧,即用来进行农业生产的一种工具,说明农业在当时的生产生活中占有重要的地位,而遗址多处于河谷里,土地肥沃,便于种植。

山西夏县西阴村遗址,东西约560公尺,南北约800公尺,面积较大。

遗址中有长方形土坑,四面有壁,像个小屋。

许多小屋相互接连,形成一个村落。

如果当时居民不是从事农业,不可能有这种相当巩固的定居生活。

陕西西安半坡遗址的发现,有力地证明了农业在生产中的重要地位。

半坡遗址提供了丰富的资料,说明了当时居民的生活情况。

生产工具有石斧和骨锄,农作物有粟,是当时人们重要的食物。

一陶罐粟在居室内被发现,一陶钵粟作为殉葬物放在墓葬里,足见当时人们的生活已经离不开农业。

畜牧业也是重要的生产部门。

仰韶遗址中有许多猪、马、牛的骨骼,其中猪骨最多。

猪的大量饲养,说明当时居住地已相当安定。

手工业陶器、陶片发现得最多,西阴村遗址发现的多至数万片,制造技术和纹饰大多很精美。

西阴村和大赉店(河南濬县)遗址都有发现纺轮,骨针、骨锥,足见当时纺织与缝纫已是一种普遍的手工业。

仰韶文化耕地类型

仰韶文化耕地类型仰韶文化是中国早期的一种新石器文化,主要分布在黄河流域中游地区,时期大约在公元前5000年至公元前3000年之间。

仰韶文化的人们主要以农业为生,他们种植粟、稷、黍等农作物,养殖猪、狗等家畜,是中国古代农业文明的重要代表之一。

仰韶文化的耕地类型主要包括以下几种:

1.平原地区耕地:仰韶文化主要分布在黄河中游平原地区,这里地势平坦,水源丰富,适合农业生产。

仰韶文化的人们在平原地区开垦了大片耕地,种植粮食作物。

2.河岸地带耕地:由于黄河流域地区河水泛滥的特点,仰韶文化的人们在河岸地带也开垦了部分耕地,利用河水灌溉农田,增加农作物的产量。

3.湿地耕地:仰韶文化的人们还利用湿地进行农业生产,湿地耕地主要用于水稻的种植,增加了粮食的多样性。

总的来说,仰韶文化的人们在不同类型的耕地上进行农业生产,利用丰富的水资源和良好的地理条件,创造了较为发达的农业文明。

简述仰韶文化特征的概念

仰韶文化是指中国新石器时代晚期的一种文化形态,主要分布在黄河中下游地区。

其特征包括以下几个方面:

1.种植和渔猎经济:仰韶文化的人们主要以种植农作物和渔猎为生,农作物主要是小麦、大麦、黍、稻、豆类等。

渔猎活动则主要以捕鱼、狩猎为主。

2.磨制工具:仰韶文化的人们利用石器、骨器等材料制作工具,如石磨、石斧、石铲等。

这些工具的使用表明了他们的农耕生活。

3.居住形态:仰韶文化的人们主要居住在泥木结构的房屋里,这些房屋多为半地穴式,即部分嵌入地下,部分露出地面。

4.陶器制作:仰韶文化的人们掌握了陶器制作技术,制作出了各种形态的陶器,有口径较宽的大口陶、小口陶等。

在陶器上还常见到一些装饰图案。

5.祭祀活动:仰韶文化的人们还进行祭祀活动,通过献祭来祈求丰收和保佑。

6.社会组织:仰韶文化的社会组织较为简单,以家庭为基本单位。

部分出土的墓葬也显示了不同社会地位的存在。

总体而言,仰韶文化是中国新石器时代晚期较为发达的文化形态之一,其特征主

要包括种植和渔猎经济、磨制工具、居住形态、陶器制作、祭祀活动和简单的社会组织。

第四章仰韶文化一、分布范围及分期1、分布范围仰韶文化因1921年首次发现于河南渑池县仰韶村而得名。

其分布范围大致是:陕西关中地区、河南大部分地区、山西南部、河北南部、远及甘青交界、河套地区、河北北部、湖北西北部等地。

C-14年代约为距今7000——5000年。

通过对山西半坡和河南陕县庙底沟,以及对甘肃秦安大地湾的考古研究,明确了仰韶文化的基本面貌:经营原始农业,以种植粟为主,并饲养家畜(猪、狗等)。

2、仰韶文化诸类型分析①关中、豫西、晋南地区的半坡、庙底沟、西王村类型②洛阳、郑州王湾、大河村文化类型③豫北、冀南地区地区的后岗、大司空类型④甘肃地区的仰韶文化3、仰韶文化分期的标准仰韶文化经历了长达两千年的持续而稳定的发展,其彩陶纹饰也处于不断的变化之中。

为了准确把握这种阶段性的发展变化,学术界通常将仰韶文化划分为三个大的发展阶段,即早、中、晚期。

这种分期的标准主要依据于尖底瓶的变化。

尖底瓶是仰韶文化中自始至终使用的一种盛贮水的器物,在各个遗址中多有发现,是一种常见器物,或可称为仰韶文化的标志性器物。

它的变化较为敏感,各阶段的形制存在着显著的差异,所以学术界最终选择以不同的尖底瓶划分为不同的文化期(图14)。

①仰韶早期的尖底瓶在甘肃有两类,庆阳宁县董庄与正宁宫家川的尖底瓶形制为杯形口;大地湾、师赵村二期出土的尖底瓶则为葫芦形口,器体较长。

这两类尖底瓶中腹部或偏下部均有一对环形耳.前者的形制更接近于陕西关中一带,后者独具特色。

我们将出土杯形口、葫芦形口尖底瓶的遗存定为早期;②中期尖底瓶均为双唇口,一般不见腹耳,我们将出土这类尖底瓶的遗存确定为中期;③晚期尖底瓶主要形制为平唇口(或称平沿口),腹部无耳(彩图8),但在偏晚阶段出现了喇叭形口、腹部有一对桥形耳的小型尖底瓶,甚至在陇西还采集到一件全身饰彩的尖底瓶,我们将这类遗存统称为仰韶晚期。

二、仰韶文化早期(距今约7000——6000年)陶质:陶器以细泥、夹砂红陶为主,器型以圜底、平底为多,少量尖底。

仰韶文化主要分布于黄河中下游一带,以河南西部、山西西南的狭长地带为中心,东至河北中部,南达汉水中上游,西及甘肃洮河流域,北抵内蒙古河套地区。

已发掘出近百处文化遗址,出土文物均反映出较同一的文化特征。

仰韶文化遗址总面积近30万平方米,文化层厚约2米,最厚达4米。

1951年,中国科学院考古研究所对该遗址进行了小规模发掘,发现这里有四层文化层相叠压,自下而上是仰韶文化中期-仰韶文化晚期-龙山文化早期-龙山文化中期。

由于以彩绘陶器为特征的文化现象首先在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现,故命名为“仰韶文化”,从而使仰韶村遗址闻名中外。

1961年3月国务院将仰韶文化遗址定为国家重点文物保护单位。

1994年,中国历史博物馆组织中国和美、英、日等国的考古专家进行国际田野文物考察,在仰韶村附近的班村,发现了大量珍贵文物,其中最有价值的是数十斤5000年前的小米,说明中国农业发展具有悠久的历史。

价值通过对仰韶文化遗址的发掘,及对陕县庙底沟与三里桥遗址、洛阳王湾遗址和孟津妯娌遗址等的发掘,结合陕西半坡遗址等大面积发掘,考古工作者进一步明确了仰韶文化时期的基本面貌。

仰韶时期的人们过着定居生活,拥有一定规模和布局的村落;原始农业为主要经济形式,同时兼营畜牧、渔猎和采集;主要的生产工具是磨制石器;生活用具主要是陶器;此时反映人们意识形态的埋葬制度已经初步形成。

仰韶村遗址的发掘,第一次证实了中国在阶级社会之前存在着非常发达的新石器时代文化,并从此开始把考古学的研究领域扩大到旧石器时代、青铜器时代和铁器时代。

传说中的炎帝、黄帝、帝喾等大的部落的真实的经济生活和文化活动,都可以以仰韶文化为依据来进行探讨。

仰韶遗址的考古与发掘,无可辩驳地证明了中国不但有新石器时代的遗存和文化,而且相当发达,使过去宣扬的“中华文化西来说”不攻自破。

仰韶文化以黄河中游为中心,分布广泛,南到江汉平原,北达内蒙古草原,目前发现的遗址有一千余处。

仰韶文化上下数千年,纵横几千里,在世界范围内来说也是罕见的。

鹰鼎仰韶文化是一个以农业为主的文化,其村落或大或小,比较大的村落的房屋有一定的布局,周围有一条围沟,村落外有墓地和窑场。

村落内的房屋主要有圆形或方形两种,早期的房屋以圆形单间为多,后期以方形多间为多。

房屋的墙壁是泥做的,有用草混在里面的,也有用木头做骨架的。

墙的外部多被裹草后点燃烧过,来加强其坚固度和耐水性。

选址一般在河流两岸经长期侵蚀而形成的阶地上,或在两河汇流处较高而平坦的地方,这里土地肥美,有利于农业、畜牧,取水和交通也很方便。

已发掘出近百处文化遗址,出土文物均反映出较同一的文化特征。

生产工具以较发达的磨制石器为主,常见的有刀、斧、锛、凿、箭头、纺织用的石纺轮等。

骨器也相当精致。

有较发达的农业,作物为粟和黍。

饲养家畜主要是猪,并有狗。

也从事狩猎、捕鱼和采集。

仰韶文化属于母系氏族公社制繁荣时期的文化。

早期盛行集体合葬和同性合葬,几百人埋在一个公共墓地,排列有序。

各墓规模和随葬品差别很小,但女子随葬品略多于男子。

仰韶文化距今大约7000年左右,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。

它位于黄河中游地区,遍及陕西、河南、山西、甘肃、河北、宁夏、等地。

编辑本段社会结构

对于仰韶文化的内部分类、时间上的分类以及各个遗址之间的相互关系在学术界还有争论。

对仰韶文化的也还有不同的看法。

大多数学者今天认为它主要是一个父系社会,早期的母系社会的论点现在只有比较少的人支持了。

仰韶文化向人们展示了中国母系氏族制度繁荣至衰落时期的社会结构和文化成就。

聚落建筑的布局整齐有序。

半坡聚落保存较完整,居住区在中心,外围绕一周大壕沟,沟外北部为墓葬区,东边设窑场。

共揭露出40多座房屋遗迹,有一座大房子为公共活动的场所,其他几十座中小型房子面向大房子,形成半

月形布局。

仰韶文化居民死后按一定的葬俗埋葬,多长方形土坑墓,墓中有陶器等随葬品,小孩实行瓮棺葬。

盛行单人仰身的直肢葬,但合葬墓占一定比例。

合葬的人数不等,多的达80人。

葬制中实行女性厚葬和母子合葬,反映了以女性为中心的特点。

聚落房子朝向中心广场的统一布局,则表明当时维系氏族团结的血缘纽带根深蒂固。