彝族虎图腾崇拜与虎文化

- 格式:docx

- 大小:26.24 KB

- 文档页数:15

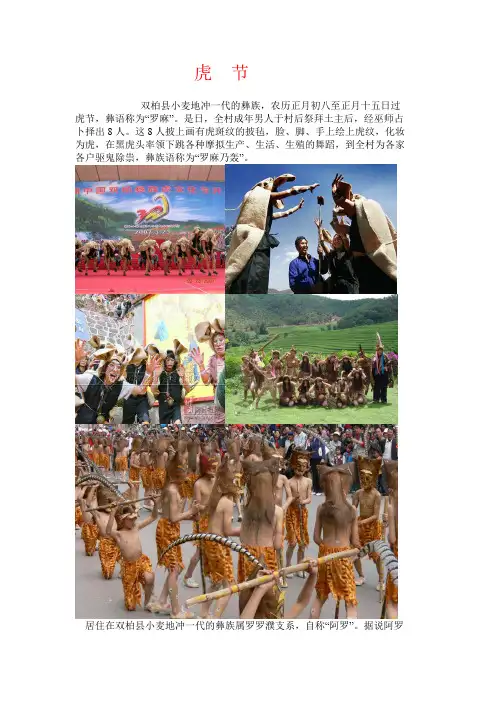

虎节双柏县小麦地冲一代的彝族,农历正月初八至正月十五日过虎节,彝语称为“罗麻”。

是日,全村成年男人于村后祭拜土主后,经巫师占卜择出8人。

这8人披上画有虎斑纹的披毡,脸、脚、手上绘上虎纹,化妆为虎,在黑虎头率领下跳各种摩拟生产、生活、生殖的舞蹈,到全村为各家各户驱鬼除祟,彝族语称为“罗麻乃轰”。

居住在双柏县小麦地冲一代的彝族属罗罗濮支系,自称“阿罗”。

据说阿罗人的祖选居住再生山密林中,常被豺豹蟒蛇惊扰,阿罗人防不胜防。

后来阿罗人把猎到的虎皮剥下来,套在身上跳起“虎舞”,以守卫寨子,并表示阿罗人都像虎一样勇猛,不惧怕任何邪恶,阿罗人得到动物之王的守护,寨子安宁了,庄稼有了好收成,牛羊也平安了,寨子中出现一片吉祥景象。

从此他们就把跳虎作为节日固定下来,并伴以乐曲和大锣笙,使之更生动活跃。

虎舞(又称老虎笙)从正月初八开始,每日增一虎(伊始为8虎)增至15虎,即到正月十五日。

虎舞中以手执以“崩咚”铃的长者作前导(也称垛西)伴虎者都作全身虎纹,披虎皮。

如一时难得众多虎皮,就用毡子代替。

跳虎节时,前村户户敬香供“虎神”,每户从门前到屋里都要跳一场虎舞,以驱邪除祟,求虎神守卫。

夜晚,田间村寨置起火堆,虎笙绕寨而舞。

15只虎都出场后,雌雄老小一应俱全(喻后又来着)全村为来日的兴旺景象摆酒庆祝,狂欢一夜。

彝族虎节属虎图腾的遗风,作为民族民间活动,跳虎笙受到群众喜爱楚雄州双柏县“三笙”舞“老虎笙”是现今遗存在双柏县法裱镇小麦地冲的虎图腾崇拜的一种祭祀性舞蹈,每年的农历正月初八至十五日,彝族倮倮人支系,都要进行接虎、跳虎、送虎的仪式。

扮虎的人摹仿虎的习性,表演原始人类生产、生活和人类繁衍等一系列舞蹈,以此祭祀彝族的祖先,反映了彝族朴素的崇虎宇宙观。

“大锣笙”大锣笙流传于双柏县法裱镇者柯哨、雨龙乡上者窝、李方村,是一种集民风、民俗和民族历史为内涵的民族文化的“活化石”,它根源于原始狩猎部落氏族时期,每年的农历六月二十三至二十八日,彝族罗婺人都要举行扳牛献祭迎神,唱彝族火把节古歌,栽火把树,跳大锣笙舞的活动。

老虎的知识虎是大自然的杰作。

它属于哺乳纲猫科动物,是此物种中个体最大、最凶猛的兽中之王。

早在250万年前,虎就活跃于远古蛮荒的世界,使寂静的宇宙一片辉煌。

人们从虎身上得到了启发,给它以文化意蕴,和它在斗争中共同创造了世界。

虎祟拜的深远渊源虎,作为一种猛兽和古代图腾崇拜物,是勇猛精进、雄强威武的象征,它是兽中之王、镇山之王,古称“山君”或“圣兽”。

它黄质黑章,锯牙钩爪,体重千斤,斑斓健美,吼声如雷,百兽震恐,被我国历代人民奉为山神。

中华民族具有悠久的文化历史,其中龙虎文化起源最早,它源于远古自然崇拜和图腾崇拜,与我国初民原始文化共生并存。

1975年6月,在河南濮阳西水坡原始墓葬中所发现的蚌塑龙虎图形距今有六七千年的历史,被称为“天下第一龙虎”或“中华第一龙虎”,说明在原始氏族社会晚期的信仰中,不只有了龙神,而且有了虎神,龙虎文化已同时存在。

虎作为凶猛的野兽与原始狩猎民族生产生活关系更为密切,要比虚构的龙图腾崇拜物产生的更早。

亚洲是老虎的原产地,中国是虎文化的发祥地。

中国崇虎观念从远古旧、新石器时期的虎岩画到史前文明的伏羲时代初见盛行,并形成虎图腾崇拜,已有近万年历史。

此后历经炎黄时代升华为龙虎文化,通过夏、商、周三代更进入虎文化繁荣期,表现形式丰富多彩。

夏人崇虎,殷商以前的夏家店文化的彩陶上便有虎头纹。

商代社会已由狩猎时期进入农业社会,但重视虎的图腾观念有增无减。

更多形式的崇虎观念表现为这一时期青铜器中的龙虎尊、饕餮纹、玉虎佩饰等艺术造型上。

虎圈腾崇拜“图腾”一语是美洲印第安人的土语,是指某一原始氏族所奉为祖先、保护神及象征氏族团结标志的某种动物,当然也有奉某种植物或无生物为图腾的,但为数较少,因为远古狩猎民族所赖以为生的主要是动物。

在原始森林中世世代代与猛兽格斗的中华民族原始猎民,自然崇奉山中之王——老虎,并尊之为图腾神,所以,发源于我国西北黄土高原的华夏族,自古便以龙虎为图腾崇拜对象。

中国本土,远古起源于西北羌族的虎图腾崇拜开始,随着民族的迁徙向西南、中原、东南、东北发展,可以看出虎图腾崇拜传播、发展、流变的种种迹象。

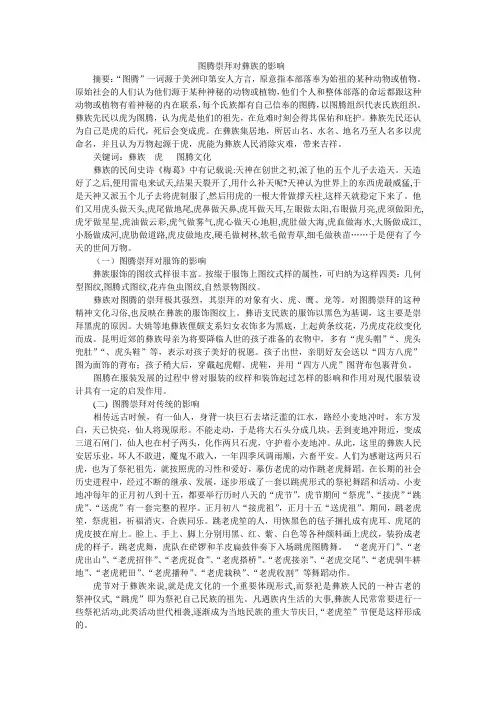

图腾崇拜对彝族的影响摘要:“图腾”一词源于美洲印第安人方言,原意指本部落奉为始祖的某种动物或植物。

原始社会的人们认为他们源于某种神秘的动物或植物,他们个人和整体部落的命运都跟这种动物或植物有着神秘的内在联系,每个氏族都有自己信奉的图腾,以图腾组织代表氏族组织。

彝族先民以虎为图腾,认为虎是他们的祖先,在危难时刻会得其保佑和庇护。

彝族先民还认为自己是虎的后代,死后会变成虎。

在彝族集居地,所居山名、水名、地名乃至人名多以虎命名,并且认为万物起源于虎,虎能为彝族人民消除灾难,带来吉祥。

关键词:彝族虎图腾文化彝族的民间史诗《梅葛》中有记载说:天神在创世之初,派了他的五个儿子去造天。

天造好了之后,便用雷电来试天,结果天裂开了,用什么补天呢?天神认为世界上的东西虎最威猛,于是天神又派五个儿子去将虎制服了,然后用虎的一根大骨做撑天柱,这样天就稳定下来了。

他们又用虎头做天头,虎尾做地尾,虎鼻做天鼻,虎耳做天耳,左眼做太阳,右眼做月亮,虎须做阳光,虎牙做星星,虎油做云彩,虎气做雾气,虎心做天心地胆,虎肚做大海,虎血做海水,大肠做成江,小肠做成河,虎肋做道路,虎皮做地皮,硬毛做树林,软毛做青草,细毛做秧苗……于是便有了今天的世间万物。

(一)图腾崇拜对服饰的影响彝族服饰的图纹式样很丰富。

按缀于服饰上图纹式样的属性,可归纳为这样四类:几何型图纹,图腾式图纹,花卉鱼虫图纹,自然景物图纹。

彝族对图腾的崇拜极其强烈,其崇拜的对象有火、虎、鹰、龙等。

对图腾崇拜的这种精神文化习俗,也反映在彝族的服饰图纹上。

彝语支民族的服饰以黑色为基调,这主要是崇拜黑虎的原因。

大姚等地彝族俚颇支系妇女衣饰多为黑底,上起黄条纹花,乃虎皮花纹变化而成。

昆明近郊的彝族母亲为将要降临人世的孩子准备的衣物中,多有“虎头帽”“、虎头兜肚”“、虎头鞋”等,表示对孩子美好的祝愿。

孩子出世,亲朋好友会送以“四方八虎”图为面饰的背布;孩子稍大后,穿戴起虎帽、虎鞋,并用“四方八虎”图背布包裹背负。

虎图腾崇拜对彝族的影响摘要:“图腾”一词源于美洲印第安人方言,原意指本部落奉为始祖的某种动物或植物。

原始社会的人们认为他们源于某种神秘的动物或植物,他们个人和整体部落的命运都跟这种动物或植物有着神秘的内在联系,每个氏族都有自己信奉的图腾,以图腾组织代表氏族组织。

彝族先民以虎为图腾,认为虎是他们的祖先,在危难时刻会得其保佑和庇护。

彝族先民还认为自己是虎的后代,死后会变成虎。

在彝族集居地,所居山名、水名、地名乃至人名多以虎命名,并且认为万物起源于虎,虎能为彝族人民消除灾难,带来吉祥。

关键词:彝族虎图腾文化彝族的民间史诗《梅葛》中有记载说:天神在创世之初,派了他的五个儿子去造天。

天造好了之后,便用雷电来试天,结果天裂开了,用什么补天呢?天神认为世界上的东西虎最威猛,于是天神又派五个儿子去将虎制服了,然后用虎的一根大骨做撑天柱,这样天就稳定下来了。

他们又用虎头做天头,虎尾做地尾,虎鼻做天鼻,虎耳做天耳,左眼做太阳,右眼做月亮,虎须做阳光,虎牙做星星,虎油做云彩,虎气做雾气,虎心做天心地胆,虎肚做大海,虎血做海水,大肠做成江,小肠做成河,虎肋做道路,虎皮做地皮,硬毛做树林,软毛做青草,细毛做秧苗……于是便有了今天的世间万物。

(一)图腾崇拜对服饰的影响彝族服饰的图纹式样很丰富。

按缀于服饰上图纹式样的属性,可归纳为这样四类:几何型图纹,图腾式图纹,花卉鱼虫图纹,自然景物图纹。

彝族对图腾的崇拜极其强烈,其崇拜的对象有火、虎、鹰、龙等。

对图腾崇拜的这种精神文化习俗,也反映在彝族的服饰图纹上。

彝语支民族的服饰以黑色为基调,这主要是崇拜黑虎的原因。

大姚等地彝族俚颇支系妇女衣饰多为黑底,上起黄条纹花,乃虎皮花纹变化而成。

昆明近郊的彝族母亲为将要降临人世的孩子准备的衣物中,多有“虎头帽”“、虎头兜肚”“、虎头鞋”等,表示对孩子美好的祝愿。

孩子出世,亲朋好友会送以“四方八虎”图为面饰的背布;孩子稍大后,穿戴起虎帽、虎鞋,并用“四方八虎”图背布包裹背负。

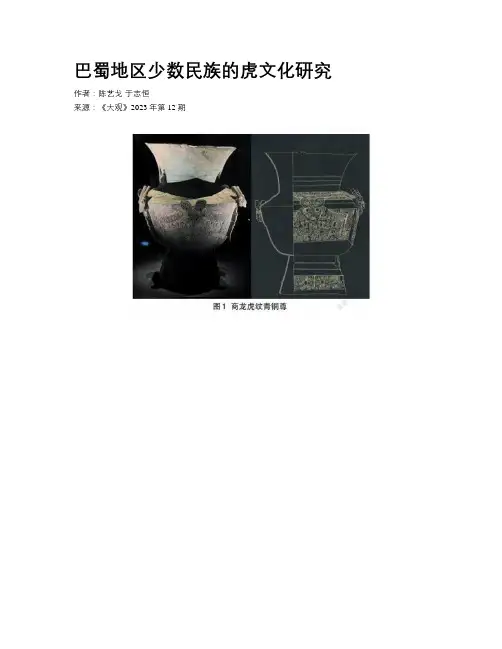

巴蜀地区少数民族的虎文化研究作者:陈艺戈于志恒来源:《大观》2023年第12期摘要:从巴蜀虎崇拜的文化视角,研究古蜀国文化以及广汉三星堆、成都金沙遗址等出土的虎形物件与虎纹文物,经過研究发现,川渝崇虎的少数民族大多源于古代羌族,虎崇拜是其普遍的信仰。

巴蜀地区少数民族的虎崇拜具有地方性、民族性的特色,在中华虎文化的民俗信仰体系中占有重要地位。

关键词:古羌族;虎崇拜;巴蜀文化;崇虎民族在远古时代,动物与人类有着密切的关系,动物可为人类提供肉、皮、毛等生活资料,但毒蛇、猛兽也给人类带来威胁,因此人类对于自然事物都持有敬畏之心。

随着人类社会的不断发展,对老虎这一猛兽的认识、对自然的认识也在不断深入。

当人们认识到老虎这一猛兽所具有的强大力量后,逐渐改变了对老虎的看法,由最初的畏惧转变为崇拜。

这种对动物的崇拜后来成了人们信仰的一部分。

《风俗通义·祀典》曰:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅。

”而《管子·形势解》曰:“虎豹,兽之猛者也,居深林广泽之中则人畏其威而载之。

人主,天下之有势者也,深居则人畏其势。

故虎豹去其幽而近于人,则人得之而易其威。

人主去其门而迫予民,则民轻之而傲其势。

”这些古文表达了人们从怕虎到敬虎、爱虎的转变。

一、原始图腾崇拜今四川省内有17个地级市和3个自治州,省会成都市有“天府之国”的美誉。

四川这个地方古老而神秘,“古蜀国”“巴国”“巴蜀之地”都曾是人们对这一带的称呼。

在川西横断山脉地区,有数十个民族先后在这里繁衍生息,融合发展。

正因如此,这里的多民族生活形成了今天的“巴蜀之地”。

在这片大地上,历史所灌溉的痕迹形成了中华文化的瑰宝——“巴蜀文化”。

巴蜀文化是在巴蜀大地上形成、发展的具有四千年历史的中华区域文化,有研究表明,蜀文化是中华文化的源头之一。

原始社会各氏族部落的图腾大多来自动物、植物等,他们将这些具有象征意义的形象当作氏族部落的图腾,以此来表达对图腾的崇拜、展现部落的力量。

楚雄彝族服饰图案的题材分类动物图案在楚雄彝族刺绣中,虎、龙、凤凰、蝴蝶、鱼、鸟、鸡、羊等都有体现,这些动物都是与当地彝族人们的生活、文化息息相关、密不可分的,并且很多动物图案都还保留着彝族图腾的痕迹,在装饰彝族服饰,美化生活的同时,也有着特殊的宗教含义和文化内涵。

(l)虎图案虎是彝族的原生图腾,楚雄彝族崇虎,视虎为他们的祖先,并在彝族的创世史诗《梅葛》里将虎描述为万物的总根源,宇宙是虎尸解而成的。

因此虎崇拜在楚雄彝族服饰上的表现特别突出,彝族男子的火草马褂、妇女的服饰、毕摩的法衣都有虎图腾的踪迹,而且彝族给儿童戴上虎头帽穿上虎头鞋,目的在于希望自己的孩子能够得到虎祖先的庇佑,健康成长、平安吉祥,具有辟邪驱魔鬼的含义,也是一种原始宗教崇拜观念的具体表现。

以前虎头图案仅在毕摩的衣服上运用,现代的虎头图案与彝族最初的虎头图案相比,己经发生了一定的变化。

相比,虎头帽和坎肩上的虎头纹样添加了一些附加的元素,图案变得丰富多彩,造型也更加具象了,这些改变想必是随着时代的发展以及彝族文化与其他民族文化的交融而逐渐产生的,而虎头上的“王”字,肯定是受了汉文化的影响。

值得一提的是楚雄大姚桂花乡的彝族女子服装图3一18桂花彝族女装上的连绵回纹扫描自《中国彝族服饰》很有特色,用红、黄、白三色的彩布带拼接成连绵回纹,整套服装以横条纹装饰、风格独特,整体看象一件虎斑衣(如图3一18)。

(2)龙、凤图案龙和凤是我国众多民族普遍崇拜的吉祥之物,自然彝族也不例外,楚雄地区的彝族并不将龙、凤做为自己的图腾,但龙凤图案在服饰中还是偶有体现。

如这套彝族纳苏土司夫人的手巾上就绣有凤的图案,与传统造型不同的是这个凤凰要纤细的多,但富有动感的翅膀和羽毛,同样能够感受到它主人的高贵和典雅(如图3一19)。

在武定有一种中老年妇女所戴的八卦帽上也绣有龙纹、凤羽纹的图案,结合八卦纹样,绣有“乾、坤、震、哭、坎、离、良、兑”八个字,反映了彝族古老的八卦八方文化(如图3一20、3一21)。

浅谈彝族虎图腾崇拜和其应用一、虎崇拜是一种图腾崇拜'‘图腾”一词来自北美印第安人阿吉布洼人的方言,意为“他的族”。

处在氏族社会的原始人,无法超越大自然,认为人与自然是浑然一体的状态,便把一些动物、植物或无生物作为氏族的标志,此物就被信奉为氏族的图腾,并有一定的崇拜仪式。

图腾的出现,不仅增加氏族内部的团结力和凝聚力,而且对氏族组织界定婚姻界限、区别别的氏族都具有积极的作用:男女到了规定年龄,举行图腾入社仪,同一个图腾组织的男女禁止结婚。

彝族人民自古以来都是一个崇尚虎的民族。

据彝族典籍《云南志略》记载:“罗罗即乌蛮也。

……酋长死,以虎皮裹尸而焚,葬其骨于山,非骨肉末知其处……年老[死]则往往化为虎云。

”他们认为自己与虎拥有某种血缘关系,一生会受到虎神的庇护保佑;并且认为他们不仅是虎的后代,死后还会变成虎。

彝族不仅族称与虎相同,彝族人自称也与虎相同。

他们称虎为“罗”,“罗”即为彝音“虎”的意思,故彝族以“罗罗”自称。

在一些村寨中至今还流传着“人死一头虎,虎死一只花”的俗语。

在彝人的姓氏中,常见的“罗”姓就表明他们是虎族繁衍发展起来的一个民族。

男人自称“罗罗濮”或“罗颇”,意思是雄性虎;女人自称“罗罗摩”,意思是雌性虎。

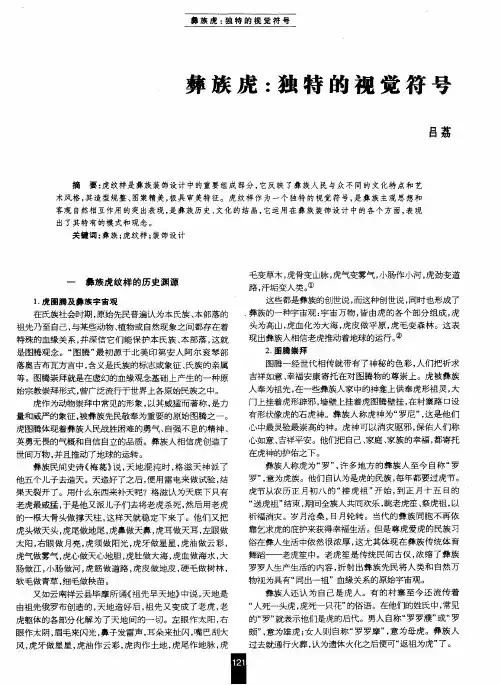

二、虎崇拜对彝人日常生活的影响(一)彝族传统体育舞蹈老虎笙中的“虎神”虎图腾作为一种文化现象存在至今,其表现形式呈现多样性。

如彝族的传统傩仪“老虎笙”表明作为传统文化现象存在的虎图腾崇拜,与彝族人民的日常生活是息息相关的。

位于楚雄彝族自治州南境的双柏县法❷乡的一个名为小麦地冲的彝族山村,当地彝族支系自称“罗罗”,在每年农历正月初八到正月十五举行的历时八天的老虎节上都要跳一种原始舞蹈——老虎笙,仪式由接虎祖、跳虎舞、虎驱邪、送虎神四部分组成。

其舞蹈形式包括两方面,一是人扮成老虎模仿老虎表现老虎生活习性的舞蹈,如老虎搭桥、老虎做窝、老虎龙摆尾等。

二是扮演的老虎表现人类生活劳动的舞蹈,如老虎插秧、老虎打谷、老虎犁田等。

老虎的知识(tiger )是最大的猫科动物,也是最强的食肉动物,拥有现存猫科动物中最强大的体型和力量、最长的犬齿、最大号的爪子,集速度力量敏捷于一身,是最为完美的捕食者。

可攻击或捕杀大到象,小到老鼠的几乎任何动物,被誉为“丛林中最有效率的猎杀机器”。

居食物链终端,自然界中没有天敌。

在中国自古就是“兽中之王”也就是“毛虫之长”,并与“鳞虫之长”的龙并列。

所以古人常有左龙右虎作为护卫的习惯。

因此虎成为了强大,无敌,凶猛,厉害,霸道的代名词。

虎是大自然的杰作。

它属于哺乳纲猫科动物,是此物种中个体最大、最凶猛的兽中之王。

早在250万年前,虎就活跃于远古蛮荒的世界,使寂静的宇宙一片辉煌。

人们从虎身上得到了启发,给它以文化意蕴,和它在斗争中共同创造了世界。

虎崇拜的深远渊源作为一种猛兽和古代图腾崇拜物,是勇猛精进、雄强威武的象征,它是兽中之王、镇山之王,古称“山君”或“圣兽”。

它黄质黑章,锯牙钩爪,体重千斤,斑斓健美,吼声如雷,百兽震恐,被我国历代人民奉为山神。

中华民族具有悠久的文化历史,其中龙虎文化起源最早,它源于远古自然崇拜和图腾崇拜,与我国初民原始文化共生并存。

1975年6月,在河南濮阳西水坡原始老虎 虎墓葬中所发现的蚌塑龙虎图形距今有六七千年的历史,被称为“天下第一龙虎”或“中华第一龙虎”,说明在原始氏族社会晚期的信仰中,不只有了龙神,而且有了虎神,龙虎文化已同时存在。

虎作为凶猛的野兽与原始狩猎民族生产生活关系更为密切,要比虚构的龙图腾崇拜物产生的更早。

亚洲是老虎的原产地,中国是虎文化的发祥地。

中国崇虎观念从远古旧、新石器时期的虎岩画到史前文明的伏羲时代初见盛行,并形成虎图腾崇拜,已有近万年历史。

此后历经炎黄时代升华为龙虎文化,通过夏、商、周三代更进入虎文化繁荣期,表现形式丰富多彩。

夏人崇虎,殷商以前的夏家店文化的彩陶上便有虎头纹。

商代社会已由狩猎时期进入农业社会,但重视虎的图腾观念有增无减。

更多形式的崇虎观念表现为这一时期青铜器中的龙虎尊、饕餮纹、玉虎佩饰等艺术造型上。

彝族虎图案的源流及其在服饰中的运用[摘要]彝族是我国众多少数民族中人数较多的一种,彝族的图腾崇拜也是最为鲜明的,其中尤其虎崇拜最具代表性。

虎文化渗透在其生活的方方面面,其中以其在彝族服饰中的运用较为丰富,具有较高的审美价值,本文以虎图案的源流为出发点,探讨虎图案在彝族服饰中的运用,以及在图案的组织和色彩运用上的特点。

[关键词]彝族虎图案组织色彩楚雄彝族自治州地处滇中高原的主体部位,东临乌蒙,西北隔金沙江与丽江地区相望,南部属于哀牢山系,北部毗邻四川省攀枝花市和凉山彝族自治州,是古人类的发源地之一。

楚雄境内多山,山地面积占总面积的90%以上,其间山峦叠嶂,众峰环绕,谷地错落,溪河纵横,有“九分山水一分坝”之称,常居有彝、傈僳、苗、回、傣、白、哈尼等多个少数民族。

楚雄彝族支系众多,民族服饰可谓万千百态。

彝族是一个崇尚虎的民族,在其民族生活、礼俗等诸多方面都表露了虎文化,尤以服饰中虎图案的运用最为多姿多彩。

一、彝族虎图案的源流恩格斯说:“神圣的东西最初是我们从动物界取来的,就是动物”。

动物崇拜在少数民族部落中非常普遍。

虎是其中最具代表性的图腾崇拜,在众多的民族中都有崇虎的习俗。

而彝族的虎文化也最为突出,这与彝族的生活环境和生产生活方式息息相关。

彝族自称“罗罗”,“罗”即为虎的意思,男人自称罗罗颇,意为公虎,女人则称罗罗摩,意为母虎,幼儿称为罗榕,意为虎崽。

彝族世代聚居的山脉、河流大多以虎命名,以虎作为姓氏、人名者也较多。

举行祭祖时门上悬挂着虎头葫芦瓢,以求驱邪纳吉。

彝族实行火葬,氏族部落首领火化时裹虎皮,平民百姓则裹羊皮或羊毛披毡,死者才能还原为虎。

古老的彝族十月太阳历用以虎为首的十二属相记日,一轮为十二天,三轮为三十六天,为一个月;新年的第一个月叫虎月(汉族叫正月),因此,彝族十月太阳历又叫虎历。

由此可见,彝族对虎的崇拜遍布于社会生活的方方面面,反映了彝族的历史文化、意识形态以及心理特征等等,也是彝族精神家园的重要内容和传统文化的重要组成部分。

母老虎的舞蹈彝族是虎的民族,彝语称虎为“罗”,彝族人自称“罗罗拔”,即虎的民族。

虎舞是为纪念彝祖和图腾的舞蹈,是彝族虎图腾崇拜的“活化石”。

虎舞分为母虎舞和公虎舞。

母虎舞又叫“十二兽舞”,彝家人自称“罗嫫捏姿”,早于公虎舞,流传于云南省大理州南涧彝族自治县宝华镇虎街村。

在无量山和哀牢山中间,南涧县宝华镇虎街村山神庙中的《母虎日历碑》,是彝族十月太阳历、十二属相轮回纪日的最早记录。

虎街村山神庙的正壁的上端绘一黑色大母虎头,母虎头左下侧起依次绘虎、兔、穿山甲(学名龙鲤)、蛇、马、羊,右下侧起始绘猴、鸡、狗、猪、鼠、牛。

这纪日十二兽的粗线条全身轮廓像,每兽的大小与上端的母虎头约相等。

当地彝族人哪家牲畜生病,就自行在该畜属日到山神庙祭祀。

至今,在南涧彝族自治县境内无量山、哀牢山一带,彝族村寨每个自然村都有一个山神庙,都有祭祀虎及十二兽的传统,农历七月十三日有祭祀山神的习俗。

宝华镇虎街村每隔三年的首月即虎月的第一个虎日,远近各彝族村联合举行一次大祭,全村巫师也集于此。

白天,由年长的巫师立祭,将所祭羊头割下投入龛前火塘烧烤后,剥取额骨占卜。

如果额骨出现彝文“羊”字的裂纹便预示母虎神将于当晚降临,举行空前盛大的“虎”舞,以祈求风调雨顺、六畜兴旺。

当天夜晚,庙外有彝族男女青年歌舞,表示欢庆以母虎神为首的纪日十二兽神的降临,气氛欢乐。

庙内由年长女巫为首,率领群巫(十二人,一人代表一个兽)举行以母虎为首纪日的十二兽神的舞蹈,气氛庄严肃穆。

舞蹈伊始,男女巫列为一行,各持一柄扇形羊皮鼓,为首女巫戴虎头面具,紧跟她后面的一个男巫则腰插虎尾,在巫队一侧由一男巫手持葫芦笙。

当为首女巫击鼓起舞时,笙乐吹奏虎啸声,群巫按笙乐节拍舞蹈,仿效十二兽的声音和动作。

舞蹈中最为突出动作就是母虎舞,由为首女巫一声长啸,腾空跳跃而至以显示猛虎的威风,其他男女巫则表演被虎追扑的各兽惊惶奔逃的状貌。

蛇舞和穿山甲舞无声音但很突出,用巫师全身舞动来表现,十分精彩。

浅析双柏彝族虎文化的历史内涵及特征云南师范大学05级历史学本科(函授)学员姚梅兰学号 050530049摘要: 楚雄州双柏县彝族虎文化以虎节为载体,以最具特色的“老虎笙”、“大锣笙”、“小豹子笙”为代表,这“三笙”多年来被国内外专家学者称为双柏彝族古傩仪的“珍存”和中国彝族虎文化的“活化石”。

就其实质是以“双柏彝族虎文化”为代表的典型反映双柏彝族原始图腾崇拜、祭祀、驱邪纳祥的傩舞,表现形式古老而独特。

这“三笙”从表面上看是一种宗教祭祀娱乐活动,但却蕴含着丰富的文化底蕴,它以虎节为载体,包含了图腾崇拜和自然崇拜、祖先崇拜融为一体的文化特征。

本文试图从虎文化的内容入手,从两个方面浅析虎文化的内涵及特征。

关键词:双柏彝族;傩戏珍存;虎文化;内涵及特征位于滇中哀牢山腹地的密境双柏,是一个峰峦叠翠、绿树成荫、碧水环绕、鸟语花香的天然大花园。

居身于双柏的莽莽群山中,让人流连忘返的,除了那迷人的美,醉人的绿,就是那悠久的彝族传统文化和丰厚的民族文化底蕴,这里的每一座山都蕴藏着一个故事,每一条箐都流淌着一个传说。

在双柏丰富多彩的民族文化中,虎图腾文化可以称得上是彝族艺苑中的一枝奇葩。

双柏地理环境复杂,彝族支系众多,形成了双柏民族文化特殊的格局。

这些文化古老神奇,原始而生态,客观地折射出人们的原始图腾及人与自然的和谐统一。

18个少数民族在漫长的历史岁月中,在创造物质财富的同时也创造了丰富而独特的民族文化,双柏故以其特征被称为“民族文化的宝库”。

在双柏众多的民族民间文化中,最具特色的是代表中国双柏彝族虎文化的“三笙”①:“老虎笙”、“大锣笙”、“小豹子笙”。

这“三笙”多年来一直被专家称为彝族古傩仪的“珍存”和中国彝族虎文化的“活化石”②。

这里我们所说的“三笙”,它指的是以“中国双柏彝族虎文化节”为代表的典型地反映双柏彝族原始图腾崇拜、祭祀、祈福驱邪的傩舞,其表现形式古老独特,是当地彝族群众一代代传承保存下来的。

彝族虎文化的历史内涵及特征表现在:(此段中应该告知当地虎节及祭祀的时间,为下文做好铺垫)一、双柏彝族虎节的历史文化内涵彝族崇虎、敬虎,自诩是虎的民族。

浅析彝族虎图腾崇拜及其运用引言彝族是中国少数民族之一,分布在云南、四川、贵州、广西等地方。

虎是其中一个重要的图腾,被认为是一种神圣的生物,具备着强大的力量和神奇的能力。

在彝族的文化中,虎被尊为神灵,被赋予了极高的地位。

本文将浅析彝族对虎的图腾崇拜及其运用。

彝族对虎的图腾崇拜虎一直以来被彝族视为神圣的存在,被尊为“大人类”的象征。

在彝族的传统文化中,虎被认为具备神奇的能力,能够带给人们好运和幸福。

据彝族传统信仰,虎是保护神和守护神的象征。

在大事小事上,彝族人都会祭祀虎图腾,祷告神灵给予自己保佑。

特别是在生产活动中,彝族人更是会用虎作为护身符,以此保佑自己的收成。

在彝族传说中,虎是真正的君王,有着无与伦比的勇气和智慧。

他们相信,只要人们在生活中发扬虎的品质,凭借着勇气、智慧和坚强的决心,即可战胜一切困难和险阻。

彝族虎图腾的运用彝族虎图腾在彝族文化中的运用非常广泛。

从盛装文化到日常生活中,彝族虎图腾无处不在。

彝族人们用虎图腾代表着他们对自己的信仰,也代表着对自己灵魂的保护。

彝族服饰中的虎在彝族的传统文化中,服饰不仅是个人的装扮,也是彝族文化的精华所在。

彝族服饰中的虎被用于装饰,代表着对虎的崇拜和信仰。

在彝族盛装中,虎的形象被细腻地刻画在服装上,传达着敬畏和崇拜之情。

彝族建筑中的虎彝族的传统建筑中也常常出现虎的形象。

有的彝族村落的传统房屋上,就会装饰有虎的雕刻和绘画。

彝族人将建筑和虎的图腾巧妙地融合在一起,表达着自己对自然的信仰和崇敬。

彝族染布中的虎染布作为彝族传统文化的代表之一,也常常出现虎的形象。

在彝族文化中,染布不仅是一种实用的物品,也是一种艺术品。

彝族人常常用虎的图腾来点缀染布,以此表达对自然的敬畏和祷告。

结论虎作为彝族文化中的重要图腾,代表着彝族人深厚的信仰和崇拜。

虎的形象被广泛地运用于彝族文化的各个方面,传递着彝族的信仰和精神。

在现代社会中,彝族人依然对虎图腾怀有深深的敬畏和崇拜,用虎的力量和品质来战胜困难和战胜自我。

彝族虎文化跳虎笙中的老虎收割演出2022年,是中国的虎年,虎年自然要说虎。

虎是中国传统文化的一个重要的组成部分。

长期以来,它一直被当作是力量的象征,也一直为人们所敬畏。

在中国几千年的文明史中,虎是一种威风凛凛的图腾,也是势运昌盛的象征。

纵观中国的虎文化,其精髓与核心就是一种不屈不挠、勇往直前的生命力。

今天,我们一起感受一下彝族同胞的虎文化。

孩子腰鼓队彝族小姑娘吹吹打打迎新人云南“虎乡”——双柏的三笙文化虎前额上的花纹构成像“王”字。

事实上,汉字中的“王”字也是由此而来。

出生于虎年的人被认为是英勇的。

在中国人心里,老虎行动迅猛、威力无比,是镇宅、驱邪的保护神,是中华大地上的吉祥物,它寄托着人们对美好生活的向往与追求。

双柏,位于滇中腹地,地处哀牢山国家级自然保护区核心区域,自然风光秀美,文化底蕴浓厚,民族风情绚丽,被称为“哀牢秘境”。

这里,至今还保留着6500多年前的虎崇拜习俗,并完整地传承着神秘古老的“三笙”文化。

在双柏,“笙”是舞蹈的意思,“三笙”是指享誉海内外的“老虎笙”“大锣笙”和“小豹子笙”,系古朴、神奇、原生态的彝族传统舞蹈,被中外学者称为彝族古傩仪的“珍存”和中国彝族虎文化的“活化石”。

每逢重大节日,勤劳朴实的彝族人民都会用“跳笙”来庆祝。

三笙之首是“老虎笙”。

老虎笙流传于双柏法脿镇小麦地冲等地,这里的彝族同胞每年都要过“虎节”,跳“老虎笙”。

传统的老虎笙由接虎神、跳虎舞、驱鬼扫邪和送虎四部分组成,其舞蹈形式包含表现老虎生活习性的12套虎舞和表现生产劳动的一系列舞蹈动作。

跳老虎笙时,成年男子用披毡化装成老虎的样子,手脚绘以虎纹,伴随着老虎安笙调、撒秧调、穿花调等彝族调子,在“老虎”头领的带领下,表演“老虎耙田”“老虎播种”“老虎栽秧”“老虎收割”等系列舞蹈动作。

老虎笙既是祭祀性舞蹈,又具有浓郁的自娱自乐色彩,动作古朴奔放,这种源于民间生活的原始舞蹈,真实地反映了彝族人民热情、豪放、勤劳的性格特点。

作者: 陈俏巧

作者机构: 华东师范大学历史系,上海200062

出版物刊名: 经济与社会发展

页码: 139-141页

主题词: 彝族刺绣;《四方八虎图》;文化内涵;美学意义

摘要:彝族刺绣<四方八虎图>是武定式彝族服饰中常见的图案,具有丰富的文化内涵和美学意义.它直观反映了彝族远古先民的虎图腾崇拜、古彝族的阴阳雌雄观、八方太极思想等彝族文化,同时(X)字符号、马缨花也是彝族独特文明的反映,而石榴则表明彝汉文化的交融.从美学上来说,此图具对称美,颜色上的大红大绿正是彝族独特的民族审美观.。

彝族虎图腾崇拜与虎文化千百年来,居住在祖国西南边陲滇川黔桂的彝族人民,是一个忠实的崇虎畏虎敬虎奉虎的民族,从神话到传说,从敬畏到信仰,从崇拜到图腾,到名胜古迹、天文历法、到精神生活和意识形态,形成了独具特色而繁杂纷呈的虎文化,并且有的支系自称是虎的民族。

一、神话:虎生宇宙说彝族创世史诗《梅葛》中有这样一段关于造天造地是按照天神格兹的旨意上山打杀一只猛虎,用老虎的四根大骨做撑天柱,用老虎的肩膀作东西南北支柱,才把天撑起来,这样才使天地稳定了.然而,天上无日月星辰,也无云彩;地上无江河湖海、花草树木、飞禽走兽,也没有人类居住。

于是神祖五兄弟,上山猎虎打死老虎后,解虎尸造日月星云、花草树木、江河湖海、飞禽走兽等。

史诗说:……虎头作天头/虎尾作天尾/虎耳作天耳/左眼作太阳/右眼作月亮/虎须作阳光/虎肚做大海/虎油作云彩/虎气作雾气/虎心作天心/虎胆作地胆/虎尿作海水/虎胃作大地/虎血作海水/大肠做成江/小肠做成河/虎肋作道路/虎筋作地筋/虎皮作地皮/硬毛做树林/软毛作地毛/细毛作秧苗/爪毛做小草/骨髓变金子/虎骨变银子/虎肺变成铜/虎肝变成铁/虎脾变成锡/虎肾变磨石/大虱变成牛/小虱变成羊/跳蚤变成猪/头皮变成鸟//云南弥勒县西山乡彝族民间流传的《开天辟地的故事》中也有虎骨撑天的相应记述。

传说古时候最初的天造在上边,地造在下边,即天盖地,因为由“阿罗垫天”,从而使天地得以牢固,“阿罗”据考“罗罗”之“罗”,意即虎,其中隐念的同样是虎或虎骨撑天。

形成了天地间万事万物后,可无人类居住,于是神祖五兄弟请天神格兹,从天上撒下三把雪,落地变成了三代人,即独眼人、竖眼人、横眼人。

在这里,虎成为了创造天地万物的神祖,一旦有了虎,世间一切无法解决的难题都迎刃而解了,而且一切与人类生存息息相关的万事万物亦应运而生了。

彝族创世史诗《阿细的先基》记载:混沌时代,宇宙间有一只硕大无比的老虎,它的眼变成日月,皮变成天,故银河似虎斑纹,肠胃变成江河湖海,筋骨变成山脉,虎毛变成花草树木,也具体反映了虎生宇宙观。

以上彝族创世史诗如《梅葛》和《阿细的先基》中有关虎宇宙观的记述,与汉文献《三王历记》等记载相符:盘古氏,天地万物之祖也。

盘古死,其血、肉、筋、骨、眼、皮、耳、牙、须、肝、肠、肚、胆、肺、脾、肾等分别变成天地万物,一脉相承,如出一撤。

二、人虎互变说古时滇南临安府纳楼茶甸副长官司(今云南建水县官厅镇)普率之子普向化,传说他母亲梦见一只老虎偎依在身旁,就有身孕且生下普向化。

(纳楼意为黑虎)据传古时红河流域有一个彝族部落的祖先名叫普祥花,为虎所生,他有时化为老虎到森林中去与虎住在一起,有时又化作人在家中生活,村民都能够得到他的保护。

后来村民祭祀祖先,就要在图腾柱上挂上一张虎皮,以示崇奉之情。

彝族腊鲁支系中有人虎可以成亲且生子传人这样的传说。

20世纪80年代初,著名彝族学者刘尧汉先生等人到四川凉山彝族自治州调查,德昌县欣东拉打村的两个彝族老人甲巴比古、甲巴里尼说:“我们阿姆金古家(氏族),从古以来都认为是老虎的后代。

”谚语说:阿达提莫鸟都茨其.意思就是虎的骨头和虎血统。

又说:我骨是虎造,我血是虎造。

以上这些都说明了人可以变成老虎,老虎也可以变成人的观念。

当然,(人不可能变成老虎,老虎也不可能变成人。

)这只是彝族先民崇虎敬虎的想象和追忆,是反映彝族崇虎敬虎的文化传统,是反映彝族人民与自然生态和谐发展的思想意识,并这种思想意识在彝族中根深蒂固,代代相传相袭,成为彝族独具特色的虎文化。

三、虎为图腾“图腾”一词源于美洲印第安阿吉布洼人的原始语言音译,原意指本部落奉为始祖的某种动物或植物。

原始社会的人们认为他们源于某种神秘的动物或植物,他们个人和整体部落的命运都是这种动物或植物有着神秘的内在联系。

据摩尔根在美洲印第安人中调查,摩其人以熊、鹿为图腾,他们确信灵魂会转移的,人死了以后,将成为熊和鹿。

今彝族认为虎是自己的祖先,在危难时刻会得其保佑和庇护,人死后,经火葬,灵魂会还原为虎,有俗语说人死一只虎,虎死一只花,有生之日,则要披虎皮,显虎威。

《云南志略·诸夷风俗》载:罗罗即乌蛮也。

……酋长死,以虎皮裹尸而焚,其骨葬于山中。

……人死往往化为虎也。

自顺元、曲靖、乌蒙、乌撒,皆此类也。

滇川黔桂彝族大都以虎为先祖,南诏王异牟寻见唐使时“披大虫皮(虎皮)”四、虎为名号彝族因崇拜虎而以虎为名号的甚多,人以虎为名字,氏族部落以虎为名号,族徽、族号以虎命名,山川河湖以虎命名,建筑名胜以虎命名等,虎几乎成了自然界与人类社会所有事物的代表符号。

这是彝族虎文化的具体反映和表现,即将某物称之为“虎”字,或在某种事物的前面或后面冠于“虎”字,表示该物与虎有关,虎在这里成了一种符号,这一符号都寓含着彝族对虎神的百般笃信之情,且倍受崇拜。

1.虎为部落名号和人名。

唐宋时期,彝族很多部落以虎命名。

《蛮书》卷一中有“鹿蛮”。

“鹿”应该是虎的别译,不是动物之“鹿”。

《宋史·沪州诸蛮传》中有“罗氏”,并以此等专称乌蛮中的彝族。

如有许多彝族部落名:《大定县志·苗俗》云:大定亲辖地有八种:一曰罗罗;本卢鹿部。

或称罗罗,或称乌蛮,或称罗鬼,……川滇大小凉山彝族也曾自称罗罗,是故唐代南诏时期在今泸沽湖一带有“落兰部”,元代在凉山设置的行政机构有“罗罗宣慰司”,而明代《方舆纪要》则称凉山彝族为“罗蛮”即虎族。

昭觉县有干部名为海来拉莫。

以上是崇虎、惧虎、敬虎、畏虎的心理状态和思想感情的产物,都说明了彝族与虎有关,反映了虎文化。

滇南彝族土司“纳楼”(纳罗之别译),彝语意思为黑虎族,其土司后代普梅夫说:相传纳楼土司远祖是黑虎所生,大堂之座位上垫虎皮,出征时,先誓师祭祖,土司披虎皮,兵卒穿黑衣,军旗黑色,都要反映穿虎皮敬虎尚黑之特点,(象征黑虎族)。

滇南红河县大新寨、窝伙垤彝村的寨旗上或绣或画青龙黑虎图,还有祭虎山之习俗,说他们是龙虎之子孙,龙虎之象征。

2.虎为自称。

彝族不仅以虎为象征,而且以虎为自称。

今云南哀牢山上段巍山、南涧、弥渡、景东、南华、楚雄、双柏及滇南石屏、建水、绿春、墨江、蒙自、弥勒、开远等市县彝族以“罗罗”或“倮倮”作自己的族称,意为“龙族”或者“龙虎族”。

世居滇南红河两岸彝族自称“濮拉颇”,“濮拉”为虎族人,虎支人,他们说他们是虎氏族分支下来的一个支系,是虎氏族的后裔。

正如明代汉文献《虎荟》说:罗罗——云南蛮人,呼虎为罗罗。

《山海经·海外北经》载:有青兽焉,状如虎,名曰罗罗。

明代朱谋玮著《骄雅》载:青虎谓之罗罗。

3.虎为地名。

彝族地区以虎命名的地名也不少,认为与虎关系密切。

以虎为地名的大多为虎文化波及的地方,这是不言而喻的。

以虎为村寨名的枚不胜举,云南小凉山今永胜、宁蒗两县,据清乾隆《永白府志》卷八《乡》所列各村中有“腊母地”、“罗苴”、“罗莫”、“罗摩村”等原彝族村名。

光绪《续修永北直隶厅志》(续乾隆《永北府志》)除了上列各彝族村名外,增补了“罗们村”、“罗莫苴”两个彝族村名。

在卷二《舆图》内有“腊莫”村与四川凉山彝族自治州盐源县村名。

“腊莫”、“腊母”、“罗摩”、“罗门”都是母虎音译异写。

“苴”的彝语义是英武勇猛,“罗苴”义为猛虎,“罗莫苴”义为勇猛母虎。

今云南红河县彝族“歌舞之乡”的“洛孟”(母虎或大虎)彝村、“洛玛”(大虎)彝村,。

云南新平县罗莫(母虎)、罗母祖打(老虎在过的地方)。

纵贯滇西的哀牢山为自称“罗罗”的彝族世代居住之地,哀牢山为大虎山,《景东县志》作艾乐山。

澜沧江自北向南流经自称“罗罗”的彝族居住之地,“澜沧江”意即为虎跳入之江。

传说古时,一老虎欲从东岸跃过此江,未达西彼岸,跌入江中,因而得名。

南涧县乐秋河意为虎街河,乐秋河上下游的上乐秋、下乐秋以及楚雄彝族的罗摩村、罗摩哨,均与虎有关。

云南元谋县有虎跳滩。

传说很早以前,有人见到猛虎由溪沟跳过,因此以虎滩故名。

虎滩湍急漩涡,翻腾扑腾,如猛虎扑食,河水滔滔,吼声隆隆,似虎啸震天。

今哀牢山有许多以虎命名的山岗梁子,如“罗摸白”(母虎山)、“罗应白”(虎啸山),云南会泽县的“艾乐白”(大虎山),禄劝、东川、晋宁等市县各有一座叫“罗纳白”(黑虎山),云南红河县阿扎河乡的“洛孟白”(大虎山)、乐育乡的“罗讷白”(红黑山)、宝华乡的“落恐尖山”(撵灰虎山)和乐育乡窝伙垤彝村的“罗摩红排”(虎荒地)。

四川美姑县牛坝地区有阿候氏族火葬场和会议场名“罗罗依觉”,昭觉县有“罗罗依打”,其意均为虎族罗罗居住之地。

彝族地区的建筑名胜和人文景观也有以虎命名。

以虎命名的有云南石屏县异龙镇豆地湾罗色庙。

其庙在背后山坡上,坐南朝北。

据考,“罗色”一词为彝语,意即虎神、虎长,也有酋长之意。

据传此庙是这一带彝族纪念明末清初世袭土知州马赫奴于清道光二十五年建立的。

庙为正殿为单檐歇山顶,抬梁式建筑,正殿左、中、右三面墙上,用连环画的形式,描绘了马赫奴(罗色)率领当地以彝族为主的少数民族与进入云南石屏异龙湖一带的明军作战过程。

壁画内容分为“出师”、“拒敌”、“凯旋”三部分。

罗色庙其实就是虎神庙,彝族祭祀罗色庙就是祭祀虎神庙,是一种虎图腾崇拜活动。

五、崇虎祭虎彝族崇虎祭虎始于何年,无稽可考。

从目前调查研究的材料看,源于彝族古代社会。

云南南涧县城西南有一座大山名叫老虎山。

当地彝族奉为祖山,每年农历2月13日至16日,居住在附近的彝族就上山搭灶、搭棚子,杀猪宰羊,烧香磕头,唱歌跳舞,以此来祭祖娱祖。

该县的乐秋乡境内的嘎步路村,南北各有一石虎,周围的彝人一年一祭,聚者多至万人。

在云南巍山县城西40km处的扎妈古兰彝村,也有一石虎,该村彝族于每年农历正月初一和正月十五日前去祭献,平时不准小孩乱爬乱动。

该县西山彝族还举行家庭祭虎,每年小春作物即将成熟时,取来青麦穗,剥出鲜粒,磨出如蚯蚓般的面浆蒸制后,用来祭虎。

云南双柏县东达易门县,西通大理下关的顺山脊梁赶马路一线山,有形如凹腰葫芦的山,当地彝人称“老虎山”;村前山脚下有一石母虎,他们称其为“开路虎”;村南“叫魂梁子”上的石虎子,他们称它为“守魂虎”。

村后山腰上的那只巨大的石公虎,他们称它为“接脉虎”。

据传村里不会生小孩的妇女,只要对村前山下那一只多仔的石母虎前许个愿,就会不愁生小孩。

若想生男孩的父母就去山后路口向石公虎烧烧香,敬敬酒,然后摸一摸石公虎的生殖器就会生儿子。

如果有哪一家的小孩精神不好,肯生病,认为丢了魂,就只要背上这个孩子,拿一枚鸡蛋,去“叫魂梁子”上对着“守魂虎”磕头烧香招魂,并回家煮鸡蛋让孩子吃,病就不医不治而愈。

按该地该村老者说法:虽这里山穷地少,但始终有四只石虎守山脉,坐镇山脉,从东远眺此山,形如威武的老虎。

他们在此居住了500多年,谁也不相信这个地方就会养活得如今160户600多人,正是依仗了那四只石老虎的保佑和庇护。