中国克隆动物研究大事记

- 格式:docx

- 大小:11.33 KB

- 文档页数:1

中国首例克隆小猪揭秘中国农业大学李宁教授领导的课题组经过一年多的科技攻关,终于在2006年8月5日这一天得到了回报,在河北省三河市明慧养猪公司,中国首例自主完成的体细胞克隆小猪顺利诞生了,它的诞生填补了我国在这一领域的空白。

中国是第七个获得过猪的体细胞克隆后代的国家8月5日上午10时50分,在河北省三河市明慧养猪公司,一头体重1130克,毛色油黑发亮的克隆小猪顺利诞生了。

当时在场的人无不欢欣喜悦,李宁教授领导潘登科和张运海两位博士经过一年多的辛勤耕耘,终于在这一天看到了期盼已久的硕果。

据河北省三河市明慧养猪公司的工作人员介绍,目前克隆小猪身体状况很好,该养猪公司就是它以后的家,它正和它的“代孕母亲”愉快地生活,它现在主要还是以喝“代孕母亲”的奶维生,每次喝完奶还在“代孕母亲”的身上爬来爬去的十分可爱。

克隆小猪出生时就已经会跑了,它以后将和它的异族同伴们一起生活一起玩耍,无论是生活环境、还是食物都与其他小猪一样,不会有什么区别。

克隆小猪的诞生,表明我国在此项研究上已经进入国际先进行列。

据了解,此前仅有英国、日本、美国、澳大利亚、韩国及德国获得过猪的体细胞克隆后代。

我国是第七个获得过猪的体细胞克隆后代的国家。

三批试验孕育一头克隆小猪从生物学的角度看,克隆是一种人工诱导的无性繁殖方式或者是植物的无性繁殖方式。

一个克隆就是一个多细胞生物在遗传上与另外一种生物完全一样。

体细胞克隆是指利用一定的设备和技术手段,将动物的体细胞与已经去除细胞核遗传物质的卵母细胞体外重组胚胎,然后再于特定的发育时期将重组胚植到代孕的母体的子宫内完成发育,生产与体细胞供核体遗传上同质后代的过程。

据负责该项目的主要科研攻关人员潘登科博士回忆,当时李宁教授把这个具有相当难度的课题交给他和张运海的时候,他们没有想到能有今天的结果,因为当时国内已经有几家实验室都在做克隆猪的试验,而且已经有实验室做到了移植这一步但是没有做到怀孕这一步,囊胚率达到20%这在国内已经相当不容易了。

体细胞克隆猴诞生简介近年来,体细胞克隆技术在科学领域取得了巨大的突破,世界各地的实验室纷纷尝试着使用这一技术克隆不同种类的动物。

最近传来的消息引起了广大科学家的瞩目,中国科学家成功克隆出了第一只体细胞克隆猴。

这一突破性的进展为生物学研究、医学以及保护濒危物种等领域带来了巨大的希望和潜力。

本文将从不同角度探讨体细胞克隆猴的意义、影响和前景。

1. 体细胞克隆技术的发展历程体细胞克隆技术起源于上世纪90年代,首次成功克隆出的动物是羊。

此后的几十年间,科学家们进行了大量的研究,探索和改进克隆技术。

通过这些努力,成功克隆出了多种动物,包括猴。

2. 体细胞克隆猴的意义体细胞克隆猴的成功为科学界带来了许多重要的意义。

首先,它证明了体细胞克隆技术的可行性,为以后更广泛地应用该技术打下了坚实的基础。

其次,克隆猴可以成为一种研究模型,用于研究人类疾病的发生机制和治疗方法,为医学研究提供了新的工具和途径。

此外,体细胞克隆猴还可以用于保护濒危物种,复制珍稀物种并增加其种群数量。

3. 体细胞克隆猴的科学挑战尽管体细胞克隆猴是科学上的重大突破,但在实践中仍然面临着许多挑战。

其中之一是技术难题,包括对细胞核移植过程的精确控制和体细胞核对卵母细胞的重新编程。

此外,仍然存在着许多未知的风险和限制,如克隆动物的寿命和健康问题。

为了充分发挥体细胞克隆猴的潜力,科学家们需要继续深入研究,解决这些难题。

4. 体细胞克隆猴对人类未来的影响体细胞克隆猴的成功充满了无限的可能性,为人类未来带来了许多影响。

首先,它有望为医学领域的疾病治疗和基因疗法提供新的突破口,有助于开发更精确、个性化的治疗方法。

其次,体细胞克隆猴也可能对人类生殖技术产生影响,重新定义人类繁衍的方式。

然而,同时也需要谨慎对待,避免滥用和伦理问题的产生。

5. 体细胞克隆猴的未来前景体细胞克隆猴的成功为克隆技术的发展奠定了基础,未来克隆技术可能得到进一步的改进和完善。

随着研究的深入和技术的进步,我们有理由相信,将来可以克隆出更多种类的动物,并且提高克隆成功率。

83 |科学之友1我国首例体细胞克隆牛“康康”“康康”是我国首例体细胞克隆牛,董雅娟就是赋予它生命的人。

董雅娟一直在做牛方面的研究,对牛非常感兴趣。

1996年她开始进行体细胞克隆的研究,1997年做出胚胎,在2000年的时候进行了胚胎的移植。

一只叫“桂花”的黑白花奶牛经过了283天妊娠,产出了我国第一头体细胞克隆牛“康康”。

“康康”是一头肉牛,它的妈妈却是一头叫“桂花”的黑白花奶牛,科技的魔力真让人感叹!“康康”最初是一头雌性良种肉牛正常繁殖的胎儿皮肤上的一个细胞,经过一系列复杂的克隆技术,这个细胞与“桂花”的卵细胞融合并发育,之后被植入“桂花”的子宫,由胚胎开始一点点长大,最后从一个细胞变成了一个健康活泼的克隆牛。

不过克隆出“康康”只是董雅娟第一步的工作,如何将技术转化为实用价值才是她科学研究的重心。

她通过高科技手段,花了十几年的心血杂交选育,培育出了我国没有的新品种,叫做布莱凯特高档肉牛新品系。

董雅娟做的工作是用科技来培育新品种,然后用新品种为社会创造价值。

而在这之前,有的牛肉价格竟高达每公斤1 800元,我们要想吃高级牛排就要花上几百块钱。

现在,我们有了自己培育的高档优质肉牛,老百姓就能享受到价格实惠的牛肉大餐了。

这个过程的实现,很重要的一步就是技术产业化。

2从学校走到农村把新品种做成产业,首先要有资金。

董雅娟在做产业化之初,最先想到的是能有一块属于她自己的场地,能够让她通过高科技产生更多的布莱凯特黑牛。

因此,她做了大胆的决定,从学校走到农村!在山东省高青县委县政府和淄博市委市政府支持下,她得到了一块面积约7公顷的地,又买了一些仪器设备,在高青县的农村开始创业。

最开始她用养的奶牛产奶,把牛奶卖了钱养小黑牛。

后来黑牛的群体扩大之后,她就干脆把奶牛淘汰掉了,拿卖了奶牛的钱又来养黑牛。

到目前为女教授开创克隆牛产业她是青岛农业大学的一位女教授,主持山东省教育厅重点科技攻关项目“克隆牛技术的研究”,成功地克隆出我国首例和第二例健康成活的体细胞克隆牛“康康”和“双双”。

中国第一只克隆警犬等4则近年来,随着科技的进步和科学研究的不断深入,中国在克隆技术方面取得了巨大的突破。

克隆技术不仅在医学、农业等领域有广泛的应用,甚至连警犬也可以克隆成功。

近期,中国成功克隆出了第一只警犬,并且在各地克隆了另外三只警犬,为中国的公安工作增添了新的力量。

这四只克隆警犬是通过先进的克隆技术繁育而成。

克隆警犬与传统的繁育方式不同,它们的遗传基因是通过体细胞克隆的方法获得的。

科学家从一只优秀的警犬身上提取出细胞样本,然后将这些细胞样本与一个不完整的卵细胞进行结合,形成一个克隆胚胎。

接下来,这个克隆胚胎被植入一只母犬的子宫中进行孕育,最终成功诞生一只克隆警犬。

这四只克隆警犬在性格和才能上与传统警犬没有太大的区别。

它们经过严格的训练,具备了良好的听觉、嗅觉和运动能力,能够在各种环境下执行任务。

与此克隆警犬还具备更好的稳定性和耐力,能够更好地适应各种压力和环境。

克隆警犬的问世给中国的公安工作带来了很大的好处。

克隆警犬具备了优秀的遗传基因,能够更好地继承和发扬传统警犬的优点。

克隆警犬拥有更高的智商和反应能力,能够更快地接收指令并做出反应。

克隆警犬还可以大大减少对训练资源的消耗,提高训练的效率和质量。

克隆警犬也面临一些挑战和争议。

克隆技术并非完全成熟,可能会存在一定的失败率。

克隆警犬的养殖成本较高,对经济的投入较大。

克隆警犬的道德和伦理问题也备受争议,一些人认为克隆是对动物权益的侵犯。

中国成功克隆出了第一只警犬,并且在各地克隆了另外三只警犬。

克隆警犬的出现对中国的公安工作带来了更好的服务和保障,但同时也面临着一些挑战和争议。

在以后的发展中,科学家们需要进一步完善克隆技术,解决相关问题,并确保克隆技术在合适的范围内应用,为人类社会做出更大的贡献。

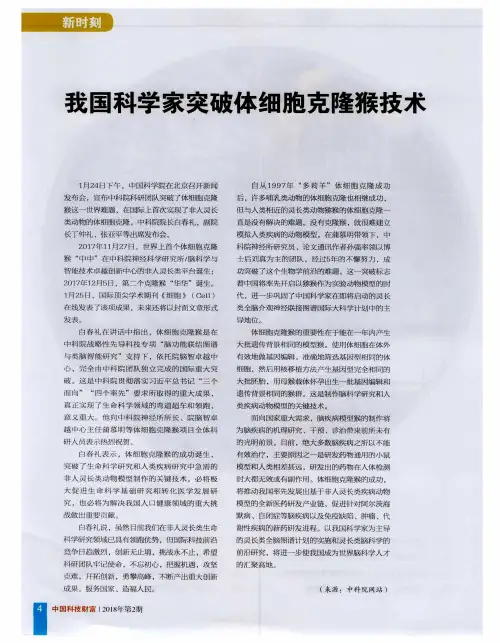

全球首次!中国科学家成功克隆灵长类动物1月24日,中国科学院上海神经科学研究所宣布,利用体细胞核移植技术,团队在国际上首次实现非人灵长类动物的体细胞克隆,两只克隆猴“中中”、“华华”分别于2017年11月27日及12月5日诞生。

克隆猴的成功,是中国生命科学界、乃至科学界过去几年最重要的成果之一。

该成果发表于今日的Cell期刊。

撰文 | 《环球科学》记者方行苇本世纪初,又一次在非人灵长类动物克隆上遭遇失败后,匹兹堡大学的科研人员在《科学》上发表文章,声称用体细胞克隆非人灵长类动物的理想是不可能实现的。

当时,克隆羊多莉还是全球焦点,克隆技术正在一日千里的飞速发展中。

针对这一论调,俄勒冈大学的著名科学家米塔利波夫撰文指出,科学家更应该从人迹罕至的科学道路上发现不寻常的风景。

但在2011年,米塔利波夫也遭遇了重大失败:他制备的克隆猴在怀孕81天后流产。

也是在这一年,中国科学院神经科学研究所在乌镇召开会议,研究脑疾病的诊治。

在这次会议上,神经所所长蒲慕明提出,科学界要想突破脑疾病诊治和脑科学研究的困境,就必须开发出新的实验动物,与人类最为接近的灵长类动物正是最合适的选择。

考虑到猕猴漫长的生育周期——每28天有一次月经、完整的怀孕周期长达160天、性成熟时间长达5年,以及猴类复杂的遗传背景,蒲慕明认为走通这条路的惟一可能就是让克隆猴变成现实。

接下来五年时间中,孙强领导着一个包括兽医、护士、硕士、博士在内的十几人团队,其中的核心人员、也是本次论文的第一作者是博士后刘真。

在承担其他任务的同时,这个团队最终以渐进性的方式开始向突破性成果的实现发力。

他们全方面改进了与克隆猴有关的显微操作技术,将从卵细胞中提取细胞核的技术提升到10秒之内,并将向卵细胞中注入体细胞的操作时间限制在15秒之内,从而将卵细胞在克隆过程中的伤害降低到了最小限度。

通过SCNT技术,使用胎儿猴的成纤维细胞培育克隆猴的过程。

图片来源:Cell, Liu et al., 2018。

中国首次成功克隆猴子中国科学家们在2018年宣布,他们成功地克隆了一只猴子。

这是中国科学界的重大突破,也是世界范围内的重要里程碑。

这篇文章将介绍有关中国首次成功克隆猴子的相关背景、科学技术和可能的应用。

1. 引言中国科学家以先进的克隆技术成功地克隆了一只猕猴,这一壮举激发了全球科学界的关注和讨论。

通过这项重大突破,中国成为继英国和美国之后,第三个能够克隆灵长类动物的国家。

2. 背景克隆技术是一种通过复制个体的基因组来产生与原始个体相同的后代的方法。

在过去的几十年里,科学家一直在致力于克隆动物,包括小鼠、牛和羊等。

然而,克隆猴子一直被认为是一项极具挑战性的任务,因为猴子的生殖生理特征复杂且与人类相似。

3. 克隆猴子的过程通过对猴子胚胎细胞的基因操作和细胞核移植技术,科学家们成功地克隆了一只猕猴。

具体而言,他们首先从一只猕猴的卵母细胞中去除了核。

然后,他们将另一只成年猕猴的成熟体细胞核注射到这个空卵母细胞中。

最后,将该卵母细胞培养至胚胎阶段,并将其移植到一只母猴子体内孵化。

4. 意义与应用中国首次成功克隆猴子的重要意义在于为人类生殖生物学、疾病研究和神经科学等领域打开了新的大门。

首先,这项技术有望帮助科学家们更好地理解猕猴的生殖过程,为解决人类不孕不育问题提供线索和解决方案。

其次,克隆猴子也可以成为人类疾病研究的模型动物,帮助研究人员更好地了解疾病的发生机制和寻找治疗方法。

此外,该技术还对神经科学领域的研究有着重要的意义,因为猕猴与人类的神经系统相似,有助于深入研究和治疗神经相关疾病。

5. 伦理问题随着科技的进步,克隆技术引发了一系列伦理和道德问题的讨论。

首先,克隆技术是否应该被广泛应用于人类身上,这是一个值得思考的问题。

其次,克隆技术可能引起基因组水平的不平衡和突变,从而导致不可预测的后果。

因此,在应用克隆技术时,科学家们必须保持谨慎并进行严格的伦理审查。

6. 结论中国科学家首次成功克隆猴子的壮举为科学界带来了希望。

新闻写作范文600(原文标题,中国科学家成功克隆猴子,引发伦理争议)。

中国科学家成功克隆猴子,引发伦理争议。

近日,中国科学家成功克隆了两只猴子,这一突破性的科学成果引发了广泛的讨论和争议。

这一次成功克隆猴子的实验,让人们对克隆技术的伦理道德问题再次引起了关注。

据悉,中国科学家在上海的一家研究机构成功克隆了两只健康的猴子,它们分别被命名为“中中”和“华华”。

这一突破性的科学成果被认为是对人类克隆技术的重大进展,也被视为对遗传疾病治疗和器官移植等领域的潜在贡献。

然而,这一科学突破也引发了伦理争议。

一些人担心,克隆技术的滥用可能会导致道德和伦理问题的出现。

他们担心克隆技术可能被用于不道德的目的,比如克隆人类或者用于生产军事用途的动物。

此外,一些人还担心克隆技术可能会导致生物多样性的丧失。

克隆技术的广泛应用可能会导致物种的单一化,从而影响生态系统的平衡。

尽管如此,也有人认为,克隆技术有其积极的一面。

克隆技术可以帮助科学家们更好地理解遗传疾病和基因突变,为相关疾病的治疗提供新的思路和方法。

此外,克隆技术还可以为濒危物种的保护和繁殖提供新的途径。

面对克隆技术的发展,我们需要更加谨慎地对待。

在进行克隆实验时,科学家们应该严格遵守伦理规范,确保克隆技术的应用不会对社会和生态环境造成不可逆的影响。

同时,政府部门也应该加强对克隆技术的监管,防止其被滥用。

总的来说,克隆技术的发展为人类社会带来了巨大的机遇和挑战。

在克隆技术的发展过程中,我们需要权衡利弊,确保其应用符合伦理和道德标准,为人类社会的发展和生态环境的保护作出积极的贡献。

中国科学家成功克隆恐龙掀起全球生物科技热潮一、引言近日,中国科学家在历经多年的研究和努力后,终于成功克隆了恐龙,这一突破性的成果引起了全球范围内的关注和讨论。

此次成功克隆恐龙不仅标志着中国在生物科技领域的重大突破,同时也掀起了全球范围内的生物科技热潮。

本文将从技术手段、科研意义和未来发展三个方面,对这一事件进行详细的探讨和分析。

二、技术手段1.基因编辑技术中国科学家在克隆恐龙的过程中采用了基因编辑技术。

通过对恐龙化石中提取出的DNA进行分析和修改,科学家成功地恢复了恐龙的基因组,并将其导入到相关的细胞中,最终实现了恐龙的克隆。

这一技术的突破不仅使恐龙克隆成为可能,同时也为人类在其他领域的基因编辑研究提供了有力的支持。

2.细胞培养技术在恐龙克隆的过程中,科学家还运用了细胞培养技术。

他们从恐龙化石中提取出的古代细胞得以成功培养,并经过多次细胞分裂、增殖,最终得以形成恐龙胚胎。

这一技术的突破为未来其他濒危物种的保护和恢复提供了新的可能性。

三、科研意义1.生物进化研究成功克隆恐龙不仅为科学家提供了研究恐龙生物学和演化历史的重要材料,也为人类对生物进化过程的理解提供了新的突破口。

通过研究恐龙的遗传信息和形态特征,科学家可以更深入地了解恐龙的演化路径以及与其他物种的关系,进而推测出更多有关生命起源和进化的信息。

2.生物多样性保护除了在科学研究方面的意义之外,成功克隆恐龙还为生物多样性保护带来了新的希望。

濒危物种的保护一直是全球范围内的热点问题,而利用基因编辑和细胞培养技术进行克隆,可以在一定程度上扭转物种灭绝的进程,为生物多样性保护提供新的解决思路。

四、未来发展1.伦理道德问题虽然成功克隆恐龙具有重大的科学研究价值和潜在的应用前景,但是其背后也涉及到一系列伦理道德问题,需要引起高度关注和正视。

例如,恐龙克隆可能对现有生态系统产生不可逆的影响,以及对遗传多样性的损害等。

因此,在未来的发展过程中,需要制定相关的法规和伦理准则,确保克隆技术的正当应用。

科技短波世界苜个饨细胞克隆猴在中国诞生▲体细胞克隆猴"中中”和"华华.图/中科院)中科院神经科学研究所孙强研究员率领以博士 后刘真为主的团队,经过五年的不懈努力,终于在克 隆技术方面取得新的重大突破:在国际上首次实现了 非人灵长类动物的体细胞克隆。

北京时间1月25日, 国际生物学顶尖学术期刊《细胞》在线发表了此项成 果。

世界首个体细胞克隆猴“中中”于2017年11月 27日在中神经学研所学技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生。

12月5日,第二 个体细胞克隆猴“华华”诞生。

该成果标志着中国率先 开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新 :实现了我国在非人灵长类研究领域由国际“并跑”到'‘领。

用声波“隔空移物”有望实现物中的 实现。

一项新研究称,学 个为2的悬在 中。

英国布里斯托尔大学的研究人员在美国《物理评 论快报》上发表 :介绍了的最新技术突破。

研究员了:结构类:而内静。

他们利用这一技术和频率为40千赫的超声 波,成功让一个直径为2厘米的聚苯乙烯小球悬浮起 。

通过操控声波,不仅能让物体悬浮起来,还能牵 引物体,这被牵引束。

该技术可应在多个领域,如遥控进入人体的药物胶囊或微型手术设备、 在不<触的情况下移动易碎物品等。

我国转基因大米苜获美国“通行证”1月20日,美国食品和药品管理局(FDA )网 页上公布了该局对华中农业大学提交的转基因抗 虫水稻“华恢1号”安全性和营养评价报告咨询的 卷宗及相关信函,通知华中农业大学该局已完成 对“华恢1号”安全性评价的咨询,这意味着“华恢 1号”及其衍生品种的大米和米制品已可以出口 美国,且能进入其市场面向普通消费者直接销售。

同时,这也表明我国检测机构对“华恢1号”水稻 进行的食用饲用安全评价以及营养评价的实验方 法和数据,得到了美国相关机构的完全认可。

我国苜个0.5米分辨率 商业遥感星座建成1月9日11 0寸,我国在太原卫星发射中心用 长征二号丁运载火箭:高景一号03、04 发射升空,卫星顺利进入预定轨道,中国航天2018年首发射成 。

是,“多莉”的声名过于响亮,以至于让人们忽略了在这之前科学家们的成果,这其中也包括我国已故生物学家童第周和其他科学家共同努力培育出的第一条克隆鱼。

动物的细胞分为性细胞和体细胞,性细胞是指具有生殖能力的细胞,如精子和卵子,一个性细胞只携带一半的遗传信息,需要精子和卵子结合才能发育成新生命。

体细胞是指分化成组织和器官的“定型”细胞,如皮肤细胞、肝脏和血液等,每个体细胞都含有完全完整的遗传物质DNA。

动物克隆的基本技术是细胞核移植。

将一个胚胎的细胞核移入一个去核的卵细胞中,或者将一个体细胞的细胞核经培育移入一个去核的卵细胞中,由此获得的成体动物叫克隆动物,所以克隆又分为胚胎细胞克隆和体细胞克隆。

20世纪初,有科学家提出:一个已经分化的体细胞究竟只是保留了相关的特定性能而丧失了其他的所有基因呢,还是保留了所有基因只是选择性沉默和启动个别基因?1938年,德国科学家汉斯·斯皮曼表示:只有实验才能回答这个问题。

克隆羊“多莉”确实是20世纪科学史上的一个重大突破,但它并不是世界上第一只体细胞克隆动物。

中国科学院院士、中国科学院水生生物研究所研究员朱作言认为:“从体细胞克隆的理论和成功的可能性来讲,鱼类的实验比‘多莉’羊早15年回答了这个问题。

”鱼类的克隆研究在过去叫鱼类的细胞核移植,它首先是由童第周于20世前不久,一只名为“大蒜”的克隆猫红遍网络,“克隆”一词一时间又回到了公众视野。

8月19日,希诺谷生物科技有限公司对外宣布,我国首例完全自主培育的克隆猫已在7月21日诞生,经过近一个月的观察,“大蒜”生命体征平稳,这意味着中国掌握了完全自主培育克隆猫的技术。

这也是继2018年年初克隆猴之后,我国在克隆动物领域的又一重要成果。

从我国培育出世界上第一条克隆鱼到首例克隆猫的诞生,中国克隆技术的发展已经走过50多年的历史了。

在这期间,中国无数科学家为此前仆后继,勇往直前,促使我国克隆技术实现在国际上的领跑。

中国克隆动物研究大事记

60年代,生物学家童第周对金鱼、鲫鱼进行细胞核移植。

1990年5月,西北农业大学畜牧所克隆一只山羊。

1992年,江苏农科院克隆一只兔子。

1993年,中科院发育生物学研究所与扬州大学农学院合作,克隆一只山羊。

1995年7月,华南师大与广西农大合作,克隆一头奶牛、黄牛杂种牛。

1995年10月,西北农大克隆6头猪。

1996年12月,湖南医大克隆6只老鼠。

同年中国农科院畜牧所克隆一头公牛犊。

(以上为胚胎细胞克隆研究)

1997年3月,陈大元率先提出了克隆大熊猫的设想。

1999年,中国科学院动物研究所研究员陈大元领导的小组将大熊猫的体细胞植入去核后的兔卵细胞中,成功地培育出了大熊猫的早期胚胎。

克隆大熊猫面临的两个关键问题中的一个已经解决。