被成功克隆的20种动物

- 格式:doc

- 大小:588.00 KB

- 文档页数:12

克隆技术拯救濒危动物的例子濒危动物一直是人类社会关注的焦点之一,人类对自然环境的破坏以及非法捕猎等活动导致了许多珍稀动物濒临灭绝的边缘。

濒危动物的繁殖问题一直是困扰动物保护领域的难题之一,传统的繁殖方式需要考虑到动物的种群数量、遗传多样性以及保护区的环境等一系列因素,因而对于某些濒危物种的繁殖来说,传统的方式往往难以取得理想的效果。

而克隆技术的应用为解决这一难题提供了新的思路。

克隆技术是指利用细胞核移植和人工授精等技术,在体外培育新个体,使其与原个体具有相同的遗传基因的技术。

克隆技术的出现为濒危动物的保护提供了新的可能性。

下面以一例克隆技术拯救濒危动物的案例来说明克隆技术的应用在动物保护中的重要意义。

以瀑布科技公司在中国成功克隆大熊猫“咏梅”为例。

大熊猫一直是世界上备受关注的濒危动物,其繁殖力低、环境要求特殊等特点导致其种群数量一直较少。

受到野生大熊猫种群数量有限的影响,科学家们一直致力于采取措施增加大熊猫的种群数量。

然而传统的大熊猫繁殖手段效果不佳,一些基因较好的大熊猫个体无法快速繁衍后代。

在这一背景下,瀑布科技公司在克隆技术的支持下,成功克隆出了名为“咏梅”的大熊猫。

通过采集“咏梅”的体细胞,并对其进行体细胞核移植技术,将其植入到受孕母熊猫的卵子内,最终成功产生了一只具有相同遗传基因的幼年大熊猫。

这一成功的应用案例不仅为大熊猫的种群复苏提供了新的希望,也为其他濒危动物的保护提供了重要的启示。

克隆技术可以帮助保存濒危动物的珍贵遗传基因。

许多濒危动物都存在基因突变、疾病易感等问题,通过克隆技术能够保存这些珍贵的遗传基因,避免因自然环境、非法捕猎等因素导致的种群减少。

通过克隆技术保存这些珍贵遗传基因,可以在未来通过人工繁殖的方式,为濒危动物的保护提供更多的可能性。

克隆技术可以帮助恢复濒危动物的种群数量。

野生大熊猫种群数量有限,以及环境条件的复杂性,传统的繁殖手段效果有限。

通过克隆技术,可以更快速地增加濒危动物的种群数量,为其保护提供更为有效的手段。

克隆技术的发展克隆,是Clone的译音,意为无性繁殖,克隆技术即无性繁殖技术。

前不久报道的英国罗斯林研究所试验成功的克隆羊多利,是首次利用体细胞克隆成功的,它在生物工程史上揭开了新的一页。

克隆技术已经历了三个发展时期:第一个时期是微生物克隆,即由一个细菌复制出成千上万个和它一模一样的细菌而变成一个细菌群。

第二个时期是生物技术克隆,如DNA克隆。

第三个时期就是动物克隆,即由一个细胞克隆成一个动物。

在自然界,有不少植物具有先天的克隆本能,如番薯、马铃薯、玫瑰等插枝繁殖的植物。

而动物的克隆技术,则经历了由胚胎细胞到体细胞的发展过程。

早在本世纪50年代,美国的科学家以两栖动物和鱼类作研究对象,首创了细胞核移植技术,他们研究细胞发育分化的潜能问题,细胞质和细胞核的相互作用问题。

1986年英国科学家魏拉德森首次把胚胎细胞利用细胞核移植法克隆出一只羊,以后又有人相继克隆出牛、羊、鼠、兔、猴等动物。

我国的克隆技术也颇有成就,80年代末,我国克隆出一只兔,1991年西北农业大学发育研究所与江苏农学院克隆羊成功,1993年中科院发育生物研究所与扬州大学农学院共同克隆出一批山羊,1995年华南师大和广西农大合作克隆出牛,接着中国农科院畜牧研究所于1996年克隆牛获得成功。

而美国最近克隆猴取得成功,日本科学家也声称他们繁殖出200多头“克隆牛”。

以上所述的克隆动物,都是用胚胎细胞作为供体细胞进行细胞核移植而获得成功的。

1997年2月英国罗斯林研究所宣布克隆成功的小羊多利,是用乳腺上皮细胞作为供体细胞进行细胞核移植的,它翻开了生物克隆史上崭新的一页,突破了利用胚胎细胞进行核移植的传统方式,使克隆技术有了长足的进展。

整个克隆过程如下:科学家选取了三只母羊,先将一只母羊的卵细胞中所有遗传物质吸出,然后将另一只6岁母羊的乳腺细胞与之融合,形成一个含有新遗传物质的卵细胞,并促使它分裂发育成胚胎,当这一胚胎生长到一定程度时再将它植入第三只母羊的子宫中,由它孕育并产下克隆羊多利。

动物克隆主要结构:四:介绍动物克隆研究的历史(动物克隆研究的三个阶段:胚胎细胞克隆阶段、同种体细胞克隆阶段、异种体细胞克隆阶段;其中可以重点找一些比较有名的克隆动物进行详细介绍,比如”克隆羊多莉”等。

所提到的克隆动物最好都能附上图片)五:介绍中国的动物克隆技术研究历史六:介绍动物克隆技术的方法、环节(看能不能找到视频)七:动物克隆技术存在的问题(主要是技术方面的缺陷)四.动物克隆研究的历史科学家们很早就开始了动物克隆的研究。

早在1938年,德国胚胎学家Spemann 即提出“奇异的实验”的设想。

1952年,英国科学家Briggs和King首次报道了蛙的核移植研究。

1962年,英国剑桥大学的Gurdon获得了成年蛙。

我国已故科学家童第周教授在 20 世纪 60 —70 年代曾用囊胚细胞进行鱼类细胞核移植工作,获得属间和种间移核鱼,使我国鱼类核移植研究居世界领先水平。

早期的动物克隆研究仅限于两栖类和鱼类,直到20世纪80年代,核移植克隆技术才开始应用于哺乳动物。

根据供核细胞的不同,可将动物克隆研究分为三个阶段:1.胚胎细胞克隆阶段1981年,Illmensee和Hoppe报道了他们用小鼠的正常囊胚或孤雌活化囊胚的内细胞团细胞作为核供体,直接注入去掉雌雄原核的受精卵胞质中,重构胚体外发育到桑葚胚或囊胚后移植寄母子宫,获得克隆小鼠,这是第一次用胚胎细胞对哺乳类进行核移植获得成功。

1983年,美国科学家利用核移植技术和细胞融合方法获得了克隆小鼠。

1986年,英国的Willadsen用绵羊的8 —16细胞阶段的胚胎细胞作为供体进行核移植,首次应用电融合的方法克隆出一只小羊。

此后,科学家们又相继克隆出小鼠、绵羊、牛、兔、猪和猴等。

我国科学家也在20世纪90 年代成功开展了胚胎细胞克隆兔、山羊、小鼠、牛和猪等研究。

2.同种体细胞克隆阶段1997年2月,英国罗斯林研究所Wilmut等人宣布,他们用6岁成年羊的高度分化的乳腺细胞进行了核移植,成功地获得了克隆羊“多莉”。

克隆技术在动植物育种上的应用案例总结克隆技术是一项革命性的科学技术,它有着广泛的应用领域,包括在动植物育种中的应用。

通过克隆技术,可以实现对动植物的精确复制,加速品种改良和繁育过程。

本文将总结克隆技术在动植物育种中的应用案例。

一、动物育种应用案例1.多利羊(Dolly)多利羊是克隆技术应用的一个里程碑,这是第一只通过核移植克隆技术成功繁育出来的哺乳动物。

1996年,苏格兰罗斯林研究所的科学家利用成年绵羊的体细胞核与去核卵细胞进行核移植,最终成功地克隆出多利羊。

这项研究不仅对动物繁育有着重要的意义,也为克隆技术的发展奠定了基础。

2.白雉鸡在过去的育种过程中,白雉鸡是一种珍稀而具有经济价值的禽类。

然而,由于繁殖能力有限,白雉鸡的繁育受到了限制。

利用克隆技术,科学家们成功地复制了白雉鸡,并成功地将其传承下去。

这为白雉鸡的保护和繁殖提供了新的可能性。

3.奶牛奶牛在农业生产中具有重要地位,其优质的饲料和高产奶量是农牧业的关键。

利用克隆技术,科学家们成功地复制了高产优质奶牛,提高了奶牛繁殖效率和品质。

这项技术的应用不仅可以提高农牧业的经济效益,还有助于解决人们对奶制品的需求。

二、植物育种应用案例1.香蕉香蕉是全球重要的水果之一,但其栽培受到很多限制,如病虫害、气候等。

利用克隆技术,科学家们成功地克隆了抗病虫害的香蕉株系,并将其应用于实际生产中。

这极大地提高了香蕉的抗病能力和产量,为香蕉产业的可持续发展提供了重要支持。

2.水稻水稻是全球主要的食物作物之一,对世界粮食安全起着重要作用。

利用克隆技术,科学家们成功地复制了抗病虫害和逆境(如干旱、盐碱地)的水稻品种,提高了水稻的产量和抗性。

这对改善粮食供应、保障世界粮食安全具有重要意义。

3.玫瑰花作为一种重要的观赏植物,玫瑰花在园艺产业中具有巨大的市场潜力。

通过克隆技术,科学家们成功地复制了优质品种的玫瑰花,并将其推广应用。

这不仅加速了玫瑰花的繁育过程,也提高了玫瑰花产业的效益和品质。

克隆技术在动植物育种上的应用案例分析引言近年来,克隆技术在动植物育种上的应用越来越广泛,对农业、畜牧业以及环境保护等领域产生了深远的影响。

本文将通过分析几个克隆技术在动植物育种上的具体应用案例,探讨其应用的优势和局限性,以期更好地理解克隆技术在育种领域的潜力和挑战。

一、动物育种中的克隆技术应用案例1. 羊“多莉”的克隆羊“多莉”是1996年由苏格兰罗斯林研究所成功克隆的一只绵羊。

多莉的克隆开创了克隆动物的先河,引起了全球范围的轰动。

多莉的克隆通过重编程成体细胞遗传物质,将其转移到受卵母细胞中,进而发育为胚胎,最终移植到代孕母羊中。

多莉的成功克隆突破了传统的动物育种限制,为改良种畜以及保护濒危物种提供了新思路。

2. 克隆技术在犬科动物育种中的应用克隆技术在犬科动物育种中的应用也取得了显著的成果。

例如,韩国首尔国立大学克隆研究所成功克隆了一只命名为“Snuppy”的阿富汗猎犬,它是全球首只经克隆技术诞生的犬科动物。

通过克隆技术,可以复制优秀的犬种基因,确保优质犬类品种的延续。

二、植物育种中的克隆技术应用案例1. 克隆苗技术在经济作物育种中的应用克隆苗技术是一种用于扩繁特定种类植物的方法,具有较高的效率和准确性。

例如,台湾水果出口商将克隆苗技术应用于香蕉的育种中。

克隆苗技术可以确保下一代植物具有预期的产量、品质和特性,从而提高了经济作物的产量和市场竞争力。

2. 克隆技术在植物保护和环境修复中的应用克隆技术在植物保护和环境修复方面也有广泛的应用潜力。

例如,研究人员可以利用克隆技术培育抗病、抗虫或耐盐碱的植株,以提高农作物的抗病虫害能力和适应环境的能力。

此外,通过克隆技术可以快速繁殖罕见濒危植物,以保护这些宝贵的生态资源。

三、克隆技术应用的优势和局限性克隆技术在动植物育种中有许多优势,但同时也存在一些局限性。

1. 优势首先,克隆技术可以复制具有优良基因的个体,实现优质繁殖。

其次,克隆技术可以在短时间内大量复制出相同的个体,提高了传统育种方法所无法比拟的繁殖效率。

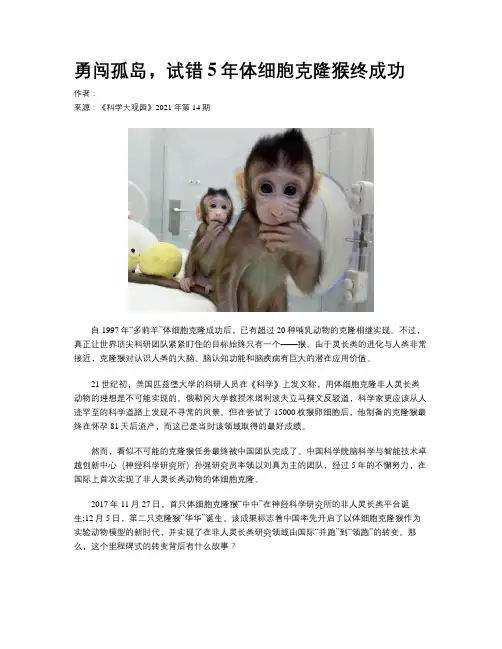

勇闯孤岛,试错5年体细胞克隆猴终成功作者:来源:《科学大观园》2021年第14期自1997年“多莉羊”体细胞克隆成功后,已有超过20种哺乳动物的克隆相继实现。

不过,真正让世界顶尖科研团队紧紧盯住的目标始终只有一个——猴。

由于灵长类的进化与人类非常接近,克隆猴对认识人类的大脑、脑认知功能和脑疾病有巨大的潜在应用价值。

21世纪初,美国匹兹堡大学的科研人员在《科学》上发文称,用体细胞克隆非人灵长类动物的理想是不可能实现的。

俄勒冈大学教授米塔利波夫立马撰文反驳道,科学家更应该从人迹罕至的科学道路上发现不寻常的风景。

但在尝试了15000枚猴卵细胞后,他制备的克隆猴最终在怀孕81天后流产,而这已是当时该领域取得的最好成绩。

然而,看似不可能的克隆猴任务最终被中国团队完成了。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)孙强研究员率领以刘真为主的团队,经过5年的不懈努力,在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆。

2017年11月27日,首只体细胞克隆猴“中中”在神经科学研究所的非人灵长类平台诞生;12月5日,第二只克隆猴“华华”诞生。

该成果标志着中国率先开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代,并实现了在非人灵长类研究领域由国际“并跑”到“领跑”的转变。

那么,这个里程碑式的转变背后有什么故事?早在2001年,国外就拥有了转基因猴,而当时中国不仅没有转基因猴,连试管猴也未见报道。

为了完成转基因猴项目,孙强在博士毕业后,没有选择去国外做博士后,而是在2004年去往西双版纳的山上养殖场,开展猴生殖生理和转基因猴构建的研究。

当时,他的妻子、孩子都在扬州,而他两个月才能回一次家,这样的日子维持了将近4年。

經过近4年的努力,试管猴项目成功,但转基因猴项目依旧前景黯淡,孙强碍于现实困境不得不考虑转变研究方向。

恰逢2008年,中国科学院神经科学研究所所长蒲慕明提出:要开展以非人灵长类为主要模式动物的研究,并着手筹建非人灵长类研究平台。

克隆技术拯救濒危动物的例子克隆技术是一种现代生物技术,它能够通过复制动植物组织细胞制造与原始生物完全相同的个体。

在过去几十年里,克隆技术已经取得了长足的进步,为人类社会带来了许多惊人的科学成就。

值得注意的是,克隆技术也被广泛应用于濒危动物的保护工作中,通过复制濒危物种的个体,来拯救这些濒危物种,维护生态平衡,保护生物多样性。

下面将介绍一个关于克隆技术拯救濒危动物的例子:在某个国家,有一种独特的大型猫科动物,被称为“红珊瑚豹”(Red Coral Leopard),它是当地的特有物种,但由于栖息地破坏、非法捕猎和气候变化等因素,其数量急剧减少,濒临灭绝。

当地政府和科学家们为了挽救这个濒危物种,决定利用克隆技术进行保护工作。

科学家们在自然界中找到了一只健康的红珊瑚豹,并进行了详细的基因组测序工作。

通过该工作,科学家们成功获取了红珊瑚豹的完整基因组信息,包括所有的遗传特征和基因序列。

接下来,科学家们采集了大量的红珊瑚豹组织细胞,并将这些细胞经过一系列处理,使其具备克隆所需的特性。

然后,科学家们利用核移植技术,将这些处理过的细胞核注入到卵细胞中,使得卵细胞重新变回未分化状态。

随后,这些重新变回未分化状态的卵细胞被植入到代孕母体的子宫中,让其发育成胚胎。

经过一段时间的发育,成功地从几个卵细胞中诞生了一只健康的红珊瑚豹幼崽。

这只幼崽在之后得到了科学家们的精心照料和保护,并在适当的时间点被放归到自然环境中。

科学家们还在其他地区开展了类似的克隆保护工作,逐步增加了红珊瑚豹的数量。

在未来的时间里,科学家们将继续监测这些克隆后的红珊瑚豹的繁殖和生存情况,并进行必要的调查和研究。

他们还将进一步改善和完善克隆技术,以提高红珊瑚豹的繁殖效率和适应能力。

通过克隆技术,成功地拯救了红珊瑚豹这个濒危物种,为当地生态系统的平衡和稳定做出了重要的贡献。

这个例子证明了克隆技术在拯救濒危动物方面的巨大潜力和价值,也为其他濒危物种的保护工作提供了宝贵的经验和启示。

历史上的克隆动物

鲤鱼:1963年,中国科学家童第周早在1963年就通过将一只雄性鲤鱼的遗传物质注入雌性鲤鱼的卵中从而成功克隆了一只雌性鲤鱼,比多利羊的克隆早了33年。

绵羊:1996年,多利(Dolly)

猕猴:2000年1月,Tetra,雌性

猪:2000年3月,5只苏格兰PPL小猪;8月,Xena,雌性

牛:2001年,Alpha和Beta,雄性

猫:2001年底,CopyCat(CC),雌性

鼠:2002年

兔:2003年3-4月分别在法国和朝鲜独立地实现;

骡:2003年5月,爱达荷Gem,雄性;6月,犹他先锋,雄性

鹿:2003年,Dewey

马:2003年,Prometea,(普罗米修斯)雌性

狗:2005年,韩国首尔大学实验队,史纳比

猪:2005年8月8日,中国第一头供体细胞克隆猪。

08英教[5] 李莹克隆的简介克隆是英文"clone"或"cloning"的音译,而英文"clone"则起源于希腊文"Klone",原意是指幼苗或嫩枝,以无性繁殖或营养繁殖的方式培育植物,如杆插和嫁接。

如今,克隆是指生物体通过体细胞进行的无性繁殖,以及由无性繁殖形成的基因型完全相同的后代个体组成的种群。

克隆也可以理解为复制、拷贝,就是从原型中产生出同样的复制品,它的外表及遗传基因与原型完全相同。

时至今日,“克隆”的含义已不仅仅是“无性繁殖”,凡是来自同一个祖先,无性繁殖出的一群个体,也叫“克隆”。

这种来自同一个祖先的无性繁殖的后代群体也叫“无性繁殖系”,简称无性系。

简单讲就是一种人工诱导的无性繁殖方式。

但克隆与无性繁殖是不同的。

无性繁殖是指不经过雌雄两性生殖细胞的结合、只由一个生物体产生后代的生殖方式,常见的有孢子生殖、出芽生殖和分裂生殖。

由植物的根、茎、叶等经过压条或嫁接等方式产生新个体也叫无性繁殖。

绵羊、猴子和牛等动物没有人工操作是不能进行无性繁殖的。

克隆羊多利也是克隆的产物。

科学家把人工遗传操作动物繁殖的过程叫克隆,这门生物技术叫克隆技术。

关于克隆的设想,我国明代的大作家吴承恩已有精彩的描述——孙悟空经常在紧要关头拔一把猴毛变出一大群猴子,猴毛变猴就是克隆猴。

是英文“clone”一词的音译,在大陆译为“无性繁殖”在台湾与港澳一般意译为复制或转殖,是利用生物技术由无性生殖产生与原个体有完全相同基因组之后代的过程.科学家把人工遗传操作动物繁殖的过程叫克隆,这门生物技术叫克隆技术,其本身的含义是无性繁殖,即由同一个祖先细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同。

另外一种克隆方法是提取两个或多个人的基因细胞进行组合形成胚胎,出生后的克隆人将有提供基因的几个人的特征.就像游戏(终极刺客代号47)里面的克隆人47\17号一样,主角杀手47是一个克隆人.他的基因来源于五个人的组合在一起.克隆的基本过程先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,利用微电流刺激等使两者融合为一体,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎,当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞者基因相同的动物。

细胞核移植的历史记录

细胞核移植,也被称为克隆技术,是一种重要的生物技术手段,它可以用来复制动植物的基因型。

细胞核移植的历史可以追溯到20

世纪50年代,以下是一些重要的历史记录。

1952年,英国科学家罗伯特·布鲁克斯在一项实验中首次成功

地将青蛙的细胞核移植到另一只青蛙的卵细胞中。

这项实验展示了

细胞核移植技术的潜力,为后来的研究奠定了基础。

1962年,美国科学家约翰·格丁斯在实验中成功地将细胞核从

一只青蛙的卵细胞中移植到另一只青蛙的卵细胞中,这标志着细胞

核移植技术在动物研究领域取得了重大突破。

1996年,苏格兰罗斯林研究所的伊恩·威尔穆特团队成功克隆

了一只名为多利的羊,这是细胞核移植技术在哺乳动物身上的重大

突破。

多利成为了世界上第一只通过细胞核移植克隆出来的哺乳动物。

细胞核移植的历史记录显示,这项技术经历了多年的研究和实验,才取得了突破性的进展。

如今,细胞核移植技术已经被广泛应

用于动植物的研究和生殖医学领域,为人类社会带来了许多益处。

随着科学技术的不断发展,相信细胞核移植技术将会有更广阔的应用前景。

克隆的发展历程克隆技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代,当时科学家们开始探索使用细胞分裂和离体培养的方法来复制和繁殖生物体。

之后的几十年里,克隆技术在植物和动物方面取得了长足的进步,为人类带来了许多重要的科学和医学突破。

1952年,英国的罗伯特·埃德华兹首次成功地将青蛙胚胎细胞移植到卵细胞中实现了克隆。

这项研究被视为克隆技术的奠基之作,为后续的进一步研究提供了启发。

然而,在这个时期,克隆成功率非常低,而且只能限定在非人类生物上。

20世纪70年代和80年代,科学家们开始使用体细胞核转移的方法来实现哺乳动物的克隆。

1984年,英国爱丁堡大学的伊恩·威尔穆特通过将从一个成年动物体内取得的细胞核移植到无核的卵细胞中克隆出了一只名叫多莉的绵羊。

这标志着哺乳动物克隆技术的重大突破,也让人们看到了克隆技术在人类医学和生物学中的巨大潜力。

经过多年的努力和研究,克隆技术逐渐得到了优化和改进。

1996年,美国俄勒冈州的圣拉法尔公司通过克隆获得了一只名叫“Megan”的褐鼠。

几乎同时,苏格兰罗斯林研究所的基因科学家们又成功地通过克隆制造出了数十只绵羊。

这些里程碑式的突破引起了广泛的关注,媒体上充斥着有关克隆技术的讨论。

随着克隆技术的进一步改进,研究重点逐渐从动物克隆转向了人类克隆上。

2001年,美国两个私人实验室分别宣布他们成功地克隆出了人类胚胎,并将其用于胚胎干细胞的研究。

然而,由于伦理和道德问题的争议,这项研究在公众和科学界中引起了激烈的争议。

随后,许多国家都颁布了禁止人类克隆的法律。

尽管人类克隆的研究受到了限制,但克隆技术在其他领域的应用仍在不断发展。

克隆动物的成功案例逐渐增多,包括猫、狗、马、熊猫等动物的克隆。

此外,克隆技术还在保护濒危物种、农业育种、医学研究和组织再生等方面发挥着重要的作用。

随着科技的不断发展和创新,克隆技术在未来可能会获得更多的突破。

例如,基因编辑技术的出现为克隆技术带来了新的可能性,使科学家能够在克隆过程中对细胞基因进行修饰。

动物克隆的发展历程随着科技的不断进步和人类对生命的探索,动物克隆技术逐渐走进了人们的视野。

动物克隆是指通过人工手段复制动物个体,使其基因与原个体完全一致。

动物克隆的发展历程可以追溯到20世纪50年代,至今已经取得了重大突破和进展。

一、早期实验阶段:克隆革命的开端动物克隆的历程起源于1952年,当时英国的罗伯特·布拉克特(Robert Briggs)和托马斯·金(Thomas King)首次成功地通过细胞核移植将蝌蚪的细胞核移植到受精卵中,获得了一只具有原始细胞核的蝌蚪。

这标志着动物克隆技术的起步,为后续的研究奠定了基础。

二、哺乳动物克隆的突破:多利羊的诞生1996年,苏格兰罗斯林研究所的伊恩·威尔穆特(Ian Wilmut)团队成功地克隆出了世界上第一只哺乳动物——多利羊(Dolly)。

他们通过细胞核移植的方法,将成年细胞的细胞核移植到没有细胞核的卵细胞中,然后将受精卵移植到母体中孕育出多利羊。

多利羊的诞生引起了全球范围内的轰动和关注,动物克隆进入了一个崭新的阶段。

三、动物克隆技术的应用拓展随着多利羊的成功,人们对动物克隆技术的兴趣日益增加,科学家们开始尝试将这项技术应用到其他动物身上。

1997年,日本科学家与美国科学家分别成功地克隆出了牛和鼠。

此后,猪、猫、狗等动物的克隆也相继取得了突破。

四、动物克隆技术的挑战与困境尽管动物克隆技术取得了许多重要的突破,但在实际应用中仍然面临许多挑战和困境。

首先,克隆动物的健康问题一直备受争议,因为它们往往会出现早衰、畸形和其他健康问题。

其次,动物克隆技术的成本较高,操作复杂,限制了其在实际应用中的推广。

此外,伦理和道德问题也一直困扰着动物克隆技术的发展。

五、基因编辑技术的崛起与动物克隆的变革近年来,基因编辑技术的崛起带来了动物克隆领域的变革。

CRISPR-Cas9技术的出现使得科学家们能够更加精确地修改动物的基因,为研究和应用提供了更多可能性。

被成功克隆的20种动物[20P]

目前,克隆技术已成为人们生活中所熟悉的字眼。

自从上世纪60年代开始,科学家们就开始从事克隆动物研究,1963年中国科学家就成功地克隆了亚洲鲤鱼。

以下是近半个世纪以来,克隆技术发展中成功克隆的二十种动物。

1、猕猴特拉

2000年,实验室首次成功克隆了一只叫做特拉的猕猴,后来科学家们陆续克隆了多只猴子,可用于研究人员测试糖尿病等病症。

2、克隆猪

美国实验室引入基因改良猪,使这些克隆猪能够生长出适合人类的器官和细胞组织。

此次一共克隆了5头雌性猪,其中最大的一头叫做米莉,它们是2000年美国一家生物公司成功克隆的

3、鲤鱼

1963年,一条亚洲鲤鱼被成功克隆;十年之后,科学家童第周又克隆了一条欧洲鲤鱼。

4、多利绵羊

1996年,一只名叫多利的绵羊被成功克隆诞生,这只雌性绵羊一直存活了6年。

这是世界上第一只被克隆的哺乳动物,它被认为是人类克隆研究领域上最大的成功,之后数以百计的类似多利的哺乳动物被克隆出来。

1997年早春2月,从英国苏格兰的爱丁堡传来了小绵羊的阵阵“叫唤声”,这叫声令全世界的人们停下了匆忙的脚步,屏住了急促的声息,人们都将注意力集中到了英伦三岛这个靠近福斯湾的小城;人类所拥有的各种新闻媒体——报纸、杂志、周刊、电视、电台,甚至电脑网络……都纷纷撤下了原已编排好的版面节目,专为这头不寻常的小绵羊成出了头版头条。

顿时,这头拥有芬兰多塞特血统的小绵羊成了红极一时的“新闻明星”。

5、老鼠库姆利纳

2000年,科学家在美国夏威夷成功克隆一只老鼠,这只老鼠被命名为“库姆利纳”(Cum ulina),它一直存活了两年7个月。

据悉,这在克隆研究领域是一项重大突破。

6、母牛诺托和卡加

这两头母牛是在1998年被成功克隆的,随后克隆了数千头母牛,这是日本克隆技术上的最大成果,这项技术也为其他克隆技术生产出更好的肉质和牛奶做出巨大贡献。

7、山羊米拉

山羊米拉是在1998年克隆的,当时它和自己的姐妹们是从美国实验室被制造出来,科学家利用家畜克隆技术生产对人体有益的药物成份。

8、欧洲盘羊奥姆布雷塔

2000年,一只叫做奥姆布雷塔的欧洲盘羊被成功克隆,科学家这样做是为了营救目前世界上数目稀少的欧洲盘羊,避免它们从地球上灭绝消失。

9、野牛诺亚

2001年,一只叫做诺亚的亚洲野牛被成功克隆,据悉,近年来亚洲野牛的数量锐减。

诺亚由于痢疾只存活了两天。

10、兔子

2001年,科学家成功克隆出兔子,如图所示,他们克隆的兔子是纯白色,之后科学家陆续克隆了30多只兔子。

11、克隆猫科毕

这只名叫科毕的猫于2001年成功克隆,从此开辟了宠物克隆市场,并最终形成了克隆宠物的国际性行业。

12、老鼠拉夫尔

2002年,一只叫做拉夫尔的大老鼠终于成功地被克隆,据悉,它经过15次克隆才最终成功。

虽然像拉夫尔这样的大老鼠最终可能用于实验室研究,但是大老鼠的克隆技术较难实现,并且大老鼠的克隆对于人类医学研究意义重大。

13、骡子格姆

骡子是不能生育的,除非采用克隆技术,2003年,美国爱达荷州研究小组成功地克隆了一只叫做格姆的骡子。

据悉,它不仅是第一只被成功克隆的马科动物,而且它也是第一只被克隆的无法生育的动物。

14、克隆马普罗梅蒂亚

2003年,意大利一支研究小组克隆出一只叫做普罗梅亚的种马,他们希望通过克隆的方法能够制造出更多的意大利种马,但是这项尝试失败了。

15、非洲野猫迪特尤克斯

虽然目前非洲野猫并未灭绝,但2003年美国科学家还是克隆出了非洲野猫,作为克隆其他更容易出现数量骤减的物种样本。

16、克隆鹿杜威

2003年,美国德克萨斯州农业机械大学成功克隆了一只白尾鹿,并取名为杜威。

虽然它的家族成员存在于北美洲地区多次动物克隆实验,但科学家们仍不懈进行克隆鹿实验,其目的是用于研究鹿基因,并形成更好的鹿基因。

17、雪貂利比和利丽

2004年,美国依阿华大学首次成功克隆出雪貂利比和利丽,这对于研究呼吸管疾病非常有用,同时雪貂也是濒危灭绝的物种。

18、水牛

印度成功地克隆了一头水牛,将其命名为穆拉罕,最终它成为高产乳奶的来源,据称,每时每天可产出35公斤牛奶,但是这头克隆水牛仅存活了5天就死亡了。

19、克隆狗史努比

2005年,韩国科学家挑战了一项克隆技术,最终他们利用干细胞移植手术培育出世界

上第一只克隆狗,并将这只克隆狗命名为史努比。

据悉,科学家利用干细胞移植手术培育方法可用于研究人类疾病。

20、克隆狼

2005年,首尔国立大学宣布成功地克隆了两只灰狼,这是保护环境和野生动物的一种有效措施。