红细胞膜缺陷性贫血及其实验诊断考点总结

- 格式:doc

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:8

1.实验诊断:是指医生的医嘱通过临床实验室分析所得到的信息为预防、诊断、治疗和预后评价所用的医学临床活动。

2.参考值:是指对抽样的个体某项目检测所得的值3.参考值范围:所有抽样组测得的平均值加减标准差即为--。

4.危急值:是指某些检验结果出现异常超过一定界值时,可能危及患者的生命,医师必须紧急处理,称之为危急值。

5.小红细胞:红细胞直径小于6μm,中央淡染区扩大,红细胞呈小细胞低色素。

见于低色素性贫血,如缺铁性贫血。

6.核左移:周围血中出现不分叶核粒细胞的百分率增高时。

7.核右移:周围血中若中性粒细胞核出现5叶或更多分叶,其百分率超过3%者。

8.中毒颗粒:中性粒细胞胞质中出现较粗大、大小不等、分布不均匀的深蓝紫色或蓝黑色的颗粒称为中毒颗粒,多见于较严重的化脓性感和大面积烧伤等情况。

9.棒状小体:为白细胞胞质中出现红色细杆状物质,一个或数个,故称棒状小体。

棒状小体一旦出现在细胞中,就可拟诊为急性白血病。

棒状小体在鉴别急性白血病类型时有重要价值。

10.异型淋巴细胞:淋巴细胞受病毒等因素刺激增生亢进而形成的一种形态变异的淋巴细胞,简称异淋。

临床:异淋↑常见于传单等病毒感染性疾病。

11.类白血病反应:是指机体对某些刺激因素所产生的类似白血病表现的血象反应12.网织红细胞:晚幼红细胞脱核后的细胞。

由于胞质内还残存核糖体等嗜碱性物质,煌焦油蓝或新亚甲蓝染色,呈现浅蓝或深蓝色的网织状细胞而得名。

13.红细胞沉降率:红细胞在一定的条件下沉降的速率,它受多种因素的影响:血浆中各种蛋白的比例改变;红细胞数量和形状等14.血细胞比容:又称血细胞压积(PCV),是指血细胞在血液中所占容积的比值。

15.红细胞体积分布宽度:是反映外周血红细胞体积异质性的参数,由血细胞分析仪测量而获得。

对贫血的诊断有重要的意义。

16.贫血:单位容积循环血液中红细胞数,血红蛋白量及血细胞比容低于参考值下限,称为17.巨幼细胞贫血:是由于叶酸及(或)维生素B12 缺乏使DNA 合成障碍所引起的一组贫血18.溶血性贫血:是指各种原因导致红细胞生存时间缩短、破坏增多或加速,而骨髓造血功能不能相应代偿而发生的一类贫血19.再生障碍性贫血:简称再障,是由于多种原因所致,骨髓造血肝细胞减少或/和功能异常。

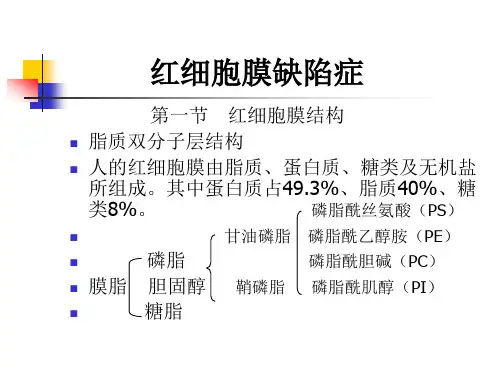

血红蛋白异常所致的贫血及其实验诊断考点总结<大纲要点>一、血红蛋白的结构与功能二、血红蛋白异常的检验及其应用三、血红蛋白病的实验诊断一、血红蛋白的结构与功能(1)血红素血红素是Hb、肌红蛋白、多种酶(如过氧化氢酶)和多种细胞色素的辅基,其合成的场所主要在骨髓内的幼红细胞和肝细胞线粒体。

与临床有关的是尿卟啉、粪卟啉和原卟啉,当卟啉代谢障碍时,血红素合成不全,并可能产生卟啉病。

(2)珠蛋白人类的珠蛋白肽链有α、β、γ、δ、ε、ζ链;这些肽链按四级结构形成Hb。

(3)生理性血红蛋白几种正常生理性血红蛋白在胎儿时期和出生后有明显的不同。

新生儿期内HbF (α2γ2)仍高,以后2~4个月渐下降,1岁左右接近成人水平。

成人血红蛋白HbA(α2β2)出生后逐渐增多,占95%~97%,HbA2(α2δ2)出生后占1.2%~3.5%。

(熟练掌握)血红蛋白结构及功能示意图正常生理性珠蛋白链的合成二、血红蛋白异常的检验及其应用1.血红蛋白电泳(原理了解,其余掌握)2.抗碱血红蛋白测定(熟练掌握)3.异丙醇沉淀试验(掌握)4.红细胞包涵体试验(掌握)5.HbA2测定(熟练掌握)6.珠蛋白肽链分析(掌握)7.红细胞镰变试验(掌握)1.血红蛋白电泳原理:根据不同的血红蛋白带有不同的电荷,等电点不同,在一定的pH缓冲液中,缓冲液的pH大于Hb的等电点时其带负电荷,电泳时在电场中向阳极泳动,反之,Hb带正电荷向阴极泳动。

经一定电压和时间的电泳,不同的血红蛋白所带电荷不同、相对分子质量不同,其泳动方向和速度不同,可分离出各自的区带,同时对电泳出的各区带进行电泳扫描,可进行各种血红蛋白的定量分析。

参考值:pH8.6TEB缓冲液醋酸纤维膜电泳,正常血红蛋白电泳区带:HbA>95%、HbF<2%、HbA2为1.0%~3.1%。

pH8.6TEB缓冲液适合于检出HbA、HbA2、HbS、HbC,但HbF不易与HbA分开,HbH与HbBarts不能分开和显示,应再选择其他缓冲液进行电泳分离。

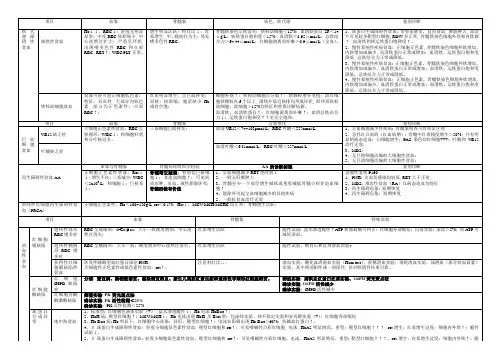

临床血液学检验--红细胞膜缺陷性贫血及其实验诊断一、红细胞膜的结构与功能二、红细胞膜缺陷的检验及其应用三、遗传性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断四、获得性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断一、红细胞膜的结构与功能1.红细胞膜的组成与结构红细胞膜含脂类40%,蛋白质50%,碳水化合物10%。

膜的主要蛋白有主体蛋白和外周蛋白。

后者包括收缩蛋白、肌动蛋白、锚蛋白和区带(4.1~4.5)等,即骨架系统,起支架作用,对维持红细胞的形状、稳定性和变形性有重要作用。

膜的主要脂类为磷脂和胆固醇,起屏障和保持内环境稳定性作用。

红细胞膜的组成与结构示意图2.红细胞膜的功能屏障作用和可变性;半透性;免疫性;受体特性:激素类受体、递质类受体、丙种球蛋白受体、病毒受体、EPO受体和铁蛋白受体等。

3.影响红细胞膜稳定的因素红细胞能量代谢紊乱;红细胞膜有遗传性缺陷;酶缺陷。

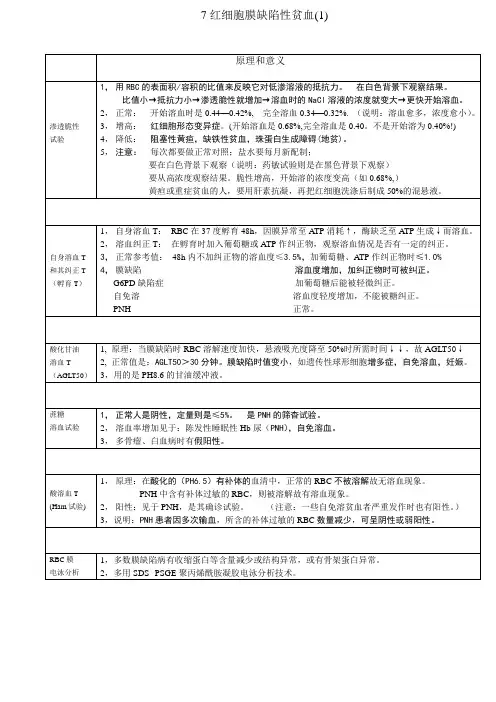

二、红细胞膜缺陷的检验及其应用1.红细胞渗透脆性试验2.自身溶血试验及其纠正试验3.酸化甘油溶血试验4.蔗糖溶血试验5.酸化血清溶血试验6.红细胞膜蛋白电泳分析1.红细胞渗透脆性试验(1)原理:检测红细胞对不同浓度低渗盐溶液的抵抗力。

红细胞在低渗盐溶液中,当水渗透到红细胞内部达一定程度时,红细胞发生膨胀破裂。

根据不同浓度的低渗盐溶液中红细胞溶血的情况,通过红细胞表面积与容积的比值,反映对低渗盐溶液的抵抗性。

比值愈小,红细胞抵抗力愈小,渗透脆性增加。

反之抵抗力增大。

参考值:开始溶血0.44%~0.42%(NaCl液),完全溶血0.34%~0.32%(NaCl液)。

红细胞渗透脆性试验的结果判断(2)临床意义:脆性增高见于遗传性球形细胞增多症、椭圆形细胞增多症等;降低见于阻塞性黄疸、珠蛋白生成障碍性贫血、缺铁性贫血等。

2.自身溶血试验及其纠正试验(1)原理:红细胞在37℃孵育48小时,其间由于膜异常引起钠内流倾向明显增加,ATP消耗过多;或糖酵解途径酶缺乏所引起ATP生成不足等原因可导致溶血,称为自身溶血试验。

贫血考点总结概述贫血指人体外周血红细胞容量减少,低于正常范围下限,不能运输足够的氧至组织而产生的综合征。

贫血常是一个症状,而不是一个独立的疾病,各系统疾病均可引起贫血。

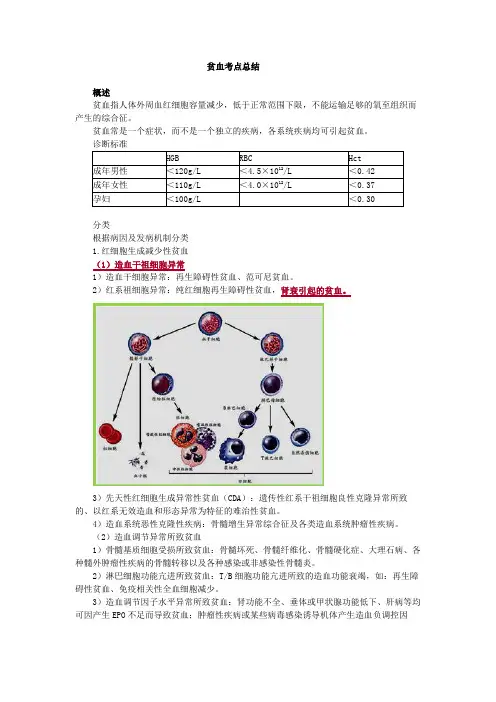

HGB RBC Hct 成年男性<120g/L <4.5×1012/L <0.42成年女性<110g/L <4.0×1012/L <0.37孕妇<100g/L <0.30分类根据病因及发病机制分类1.红细胞生成减少性贫血(1)造血干祖细胞异常1)造血干细胞异常:再生障碍性贫血、范可尼贫血。

2)红系祖细胞异常:纯红细胞再生障碍性贫血,肾衰引起的贫血。

3)先天性红细胞生成异常性贫血(CDA):遗传性红系干祖细胞良性克隆异常所致的、以红系无效造血和形态异常为特征的难治性贫血。

4)造血系统恶性克隆性疾病:骨髓增生异常综合征及各类造血系统肿瘤性疾病。

(2)造血调节异常所致贫血1)骨髓基质细胞受损所致贫血:骨髓坏死、骨髓纤维化、骨髓硬化症、大理石病、各种髓外肿瘤性疾病的骨髓转移以及各种感染或非感染性骨髓炎。

2)淋巴细胞功能亢进所致贫血:T/B细胞功能亢进所致的造血功能衰竭,如:再生障碍性贫血、免疫相关性全血细胞减少。

3)造血调节因子水平异常所致贫血:肾功能不全、垂体或甲状腺功能低下、肝病等均可因产生EPO不足而导致贫血;肿瘤性疾病或某些病毒感染诱导机体产生造血负调控因子,抑制造血导致贫血;慢性病性贫血。

4)造血细胞凋亡亢进所致贫血:阵发性睡眠性血红蛋白尿、再生障碍性贫血。

(3)造血原料不足或利用障碍所致贫血1)叶酸或维生素B12缺乏或利用障碍所致贫血:巨幼细胞性贫血。

2)缺铁或铁利用障碍性贫血:临床上最常见的贫血,缺铁性贫血。

2.红细胞破坏过多性贫血(1)内源性1)红细胞膜异常:遗传性如遗传性球形细胞增多症,遗传性椭圆形细胞增多症;获得性如阵发性睡眠性血红蛋白尿。

2)红细胞酶异常:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,丙酮酸激酶缺乏症。

实验诊断学重点考点知识点汇总整理名词解释1.小细胞低色素性红细胞、Howell-Jolly小体、中性粒细胞核左移、中性粒细胞、核右移2.贫血、RDW、MCV、MCH、MCHC、溶血性贫血、血管外溶血3.全能干细胞、再生障碍性贫血、急性白血病、粒红比例4.内源凝血系统、外源凝血系统、活化部分凝血活酶时间、血浆凝血酶原时间5.隐血试验、肉眼血尿、镜下血尿、蛋白尿、尿管型6.肾小球性蛋白尿、肾小管性蛋白尿、选择性蛋白尿、非选择性蛋白尿、肾小球滤过率、内生肌酐清除率、等渗尿、自由水清除率、肾小管性酸中毒7.血清总蛋白、血清蛋白电泳、胆红素的肠肝循环8.高钾血症、低钾血症、标准碳酸氢盐、剩余碱、阴离子间隙9.低密度脂蛋白,高密度脂蛋白,载脂蛋白10.Tumor marker, TAA, TSA,AFP, ANA,RF,Westernblotting, ENA11.性传播性疾病、医院感染、耐药性、MRS、PRSP、VRE、ESBL选择题1、在诊断遗传性球形细胞增多症时,最没必要做的检测是 DA.红细胞渗透脆性试验B.红细胞渗透脆性孵育试验C.自身溶血试验及纠正试验D.异丙醇沉淀试验E.酸化甘油溶血试验2、血细胞的发育过程中,下列那项不符合发育规律: CA. 细胞体积由大到小。

B. 细胞质由少到多。

C. 细胞核由小到大。

D. 细胞质由蓝到红。

E. 细胞核由松到紧。

3、正常骨髓象中,粒细胞系统一般可占有核细胞的: DA.10~30% B.20~40% C.30~50% D.40~60% E.50~70%4、被称为中性粒细胞标志性酶是下列那一个细胞化学染色: EA.过氧化物酶染色(POX)。

B.中性粒细胞碱性磷酸酶染色(NAP)。

C.糖原染色(PAS)。

D.非特异性酯酶染色(NSE)。

E.特异性酯酶(SE)。

5、一患者骨髓象呈增生极度活跃。

粒红比值明显增高;粒细胞系极度增生,以中、晚幼粒细胞增多为主,粒细胞常见大小不一,核质发育失衡,和分裂象易见;嗜酸、嗜碱粒细胞增多。

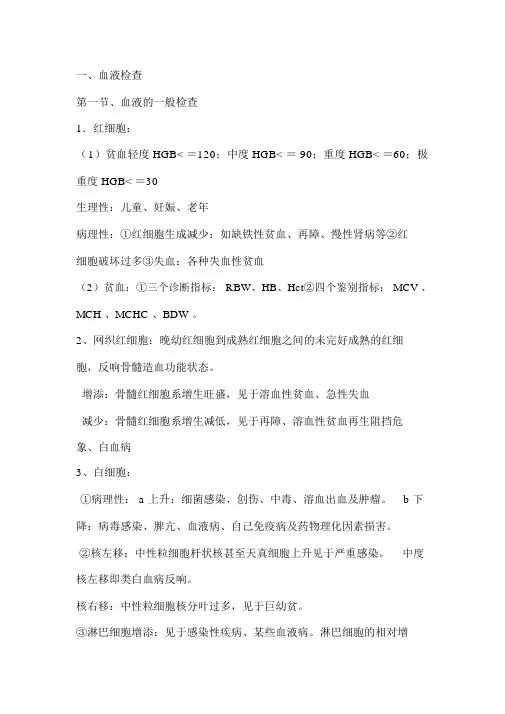

一、血液检查第一节、血液的一般检查1.红细胞:(1)贫血轻度 HGB< =120;中度 HGB< = 90;重度 HGB< =60;极重度 HGB< =30生理性:儿童、妊娠、老年病理性:①红细胞生成减少:如缺铁性贫血、再障、慢性肾病等②红细胞破坏过多③失血:各种失血性贫血(2)贫血:①三个诊断指标: RBW、HB、Hct②四个鉴别指标: MCV 、MCH 、MCHC 、BDW 。

2、网织红细胞:晚幼红细胞到成熟红细胞之间的未完好成熟的红细胞,反响骨髓造血功能状态。

增添:骨髓红细胞系增生旺盛,见于溶血性贫血、急性失血减少:骨髓红细胞系增生减低,见于再障、溶血性贫血再生阻挡危象、白血病3、白细胞:①病理性: a 上升:细菌感染、创伤、中毒、溶血出血及肿瘤。

b 下降:病毒感染、脾亢、血液病、自己免疫病及药物理化因素损害。

②核左移:中性粒细胞杆状核甚至天真细胞上升见于严重感染。

中度核左移即类白血病反响。

核右移:中性粒细胞核分叶过多,见于巨幼贫。

③淋巴细胞增添:见于感染性疾病、某些血液病。

淋巴细胞的相对增多是诊断再障的重要指标。

淋巴细胞的绝对增添常有于病毒性疾病及结核病等。

异型淋巴细胞增添常有于传单等病毒性感染疾病。

4.血小板减少:⑴生成阻挡:如再障、急性白血病⑵破坏或耗资增添:如特发性血小板减少性紫癜、DIC 等第二节、红细胞沉降率检测红细胞沉降率( ESR)简称血沉,是指在必然条件下红细胞沉降的速度。

血沉的病理性增快:结核、风湿、肿瘤。

①活化部分凝血活酶时间测定(APTT )是反响内源性凝血系统最常用的代表试验。

是监测肝素的首选指标。

②血浆凝血酶原时间(PT)是外源凝血系统较为矫捷和最为常用的精选试验。

PT 延长见于维生素缺乏等。

二、骨髓细胞学检查:1、骨髓细胞学检查的临床意义:①对各型白血病②恶性组织细胞病③巨幼细胞性贫血④再障⑤多发性骨髓瘤。

拥有决定性意义2、骨髓增生程度分为五级:①极度活跃1:1(成熟红细胞:有核细胞)慢性粒细胞白血病、巨幼贫②明显活跃10:1 增生性贫血(骨髓呈良性增生)③活跃20:1 正常骨髓、某些贫血④减低50:1 非重型再障⑤极度减低200:1 重型再障贫。

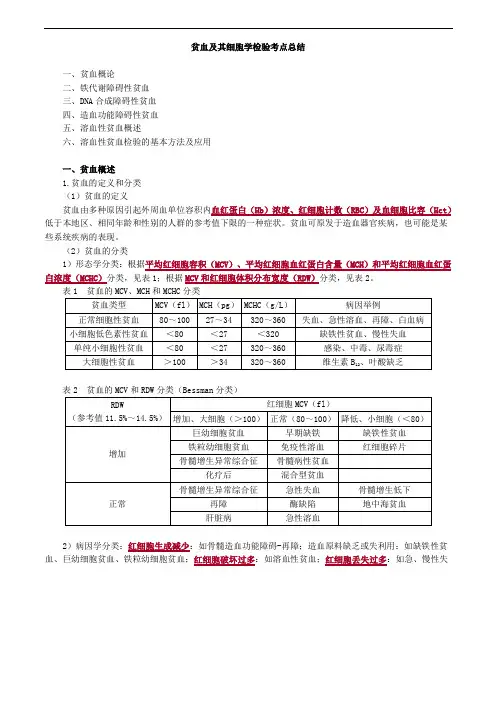

贫血及其细胞学检验考点总结一、贫血概论二、铁代谢障碍性贫血三、DNA合成障碍性贫血四、造血功能障碍性贫血五、溶血性贫血概述六、溶血性贫血检验的基本方法及应用一、贫血概述1.贫血的定义和分类(1)贫血的定义贫血由多种原因引起外周血单位容积内血红蛋白(Hb)浓度、红细胞计数(RBC)及血细胞比容(Hct)低于本地区、相同年龄和性别的人群的参考值下限的一种症状。

贫血可原发于造血器官疾病,也可能是某些系统疾病的表现。

(2)贫血的分类1)形态学分类:根据平均红细胞容积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)和平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)分类,见表1;根据MCV和红细胞体积分布宽度(RDW)分类,见表2。

表1 贫血的MCV、MCH和MCHC分类表2 贫血的MCV和RDW分类(Bessman分类)2)病因学分类:红细胞生成减少:如骨髓造血功能障碍-再障;造血原料缺乏或失利用:如缺铁性贫血、巨幼细胞贫血、铁粒幼细胞贫血;红细胞破坏过多:如溶血性贫血;红细胞丢失过多:如急、慢性失血。

见表3。

表3 根据贫血的病因及发病机制对贫血的分类贫血病因及发病机制常见疾病红细胞生成减少骨髓造血功能障碍干细胞增殖分化障碍再生障碍性贫血,纯红再障,骨髓增生异常综合征等骨髓被异常组织侵害骨髓病性贫血(白血病、骨髓瘤、癌转移、骨髓纤维化)骨髓造血功能低下继发性贫血(肾病、肝病、感染性疾病、内分泌疾病等)造血物质缺乏或利用障碍铁缺乏和铁利用障碍缺铁性贫血,铁粒幼细胞性贫血等维生素B12或叶酸缺乏巨幼细胞性贫血红细胞破坏过多红细胞内在缺陷红细胞膜异常遗传性球形、椭圆形、口形红细胞增多症,阵发性睡眠性血红蛋白尿症红细胞酶异常葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,丙酮酸激酶缺乏症等血红蛋白异常珠蛋白生成障碍性贫血,异常血红蛋白病,不稳定血红蛋白病红细胞外在异常免疫溶血因素自身免疫性,药物诱发,新生儿同种免疫性,血型不合输血等理化感染等因素微血管病性溶血性贫血,化学、物理、生物因素致溶血其他脾功能亢进失血急性失血性贫血,慢性失血性贫血2.贫血的实验诊断方法与步骤(1)确定有无贫血:根据RBC、Hb和Hct确定,以Hb和Hct为最常用的指标。

贫血的实验室诊断贫血的定义外周血中单位容积内红细胞计数(RBC)、血红蛋白含量(Hb)或红细胞比容(Hct)低于正常下限。

其中以血红蛋白含量最为重要。

贫血是一种症状,可以发生于多种疾病。

贫血的检查:(1)按形态学分类1. 按MCV、MCH、MCHC分类平均红细胞容积:每升血液中红细胞比容/红细胞数MCV=HCT×103/(1012×RBC)(fL)正常参考值:80~90fL 平均红细胞血红蛋白量:每升血液中血红蛋白量/红细胞数MCH=Hgb/RBC(Pg)正常参考值:27~32Pg平均红细胞血红蛋白浓度:每升血液中血红蛋白量/血细胞比容MCHC=Hgb/HCT(g/L)正常参考值:320~360g/L可分成四类:大细胞性贫血——巨幼细胞性贫血正常细胞性贫血——急性失血性贫血、白血病小细胞低色素性贫血——缺铁性贫血(IDA)单纯小细胞性贫血——慢性感染性贫血2. Bessman分型即按MCV/RDW分型平均红细胞容积:每升血液中红细胞比容/红细胞数MCV=HCT×103/(1012×RBC)(fL)正常参考值:80~90fLRDW:红细胞容积分布宽度,反映外周血红细胞异质性的参数即红细胞大小均一程度。

可分成六类:小细胞同质性贫血——轻度β-珠蛋白生成障碍性贫血小细胞不同质性贫血——缺铁性贫血、重型地中海贫血正细胞同质性贫血——急性失血性贫血正细胞不同质性贫血——早期缺铁性贫血大细胞同质性贫血——再生障碍性贫血大细胞不同质性贫血——巨幼细胞性贫血(2)按病因学分类1. 红细胞生成减少:骨髓造血功能障碍、造血原料缺乏、骨髓抑制(感染)、骨髓替代(纤维化)2. 红细胞破坏增加:内部——膜、酶、珠蛋白;外部——免疫、感染、DIC、铅中毒3. 失血:急性失血、慢性溃疡、月经紊乱、血红蛋白尿(3)按骨髓增生程度(仅适用于国内)增生性贫血:缺铁贫、溶贫、巨幼贫(幼红细胞≥20%)增生低下性贫血:再障、纯红再障(幼红细胞<10%)(4)其它帮助诊断贫血类型的检查网织红细胞计数:正常值:百分比法0.5~1.5%绝对计数法(24~84)×109/L意义:反映骨髓造血功能,观察疗效(治疗性试验),病情观察的指标四、常见贫血的实验诊断(1)缺铁性贫血:血象——MCV、MCH、MCHC减小,RDW升高骨髓象——有核细胞、红系细胞增生,幼红细胞较小骨髓铁染色——胞内铁阳性率降低,是金标准(2)巨幼细胞性贫血血象——大卵圆形红细胞增多,中粒核分叶增加骨髓象——出现各阶段巨幼红细胞,Howell-Jolly小体,嗜碱性点彩五、贫血的诊断要点贫血是综合性的,应找出贫血原因,才能进行合理有效治疗实验室检查策略:血液检查是贫血诊断与鉴别诊断不可缺少的措施,检查由简而繁——外周血象、网织红细胞、血红蛋白分析检查、红细胞脆性试验、特殊检查。

红细胞酶缺陷性贫血及其实验诊断考点总结<大纲要点>一、红细胞酶代谢与功能二、红细胞酶缺陷的检验及其应用三、红细胞酶缺陷性贫血的实验诊断一、红细胞酶代谢与功能1.维持红细胞能量代谢的主要酶(掌握)(1)与糖代谢有关的酶:丙酮酸激酶(PK)、葡萄糖6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)等;(2)谷胱甘肽还原酶系统;(3)高铁血红蛋白还原酶系统。

2.红细胞酶的功能改变与酶缺陷(了解)红细胞酶缺陷多系遗传性,因其结构基因突变引起酶的活性减低、增加或正常。

酶缺乏者常有程度不等的溶血,多表现为慢性非球形红细胞溶血性贫血,部分对多种氧化型药物敏感,其中以G-6-PD和PK较常见。

二、红细胞酶缺陷的检验及其应用1.高铁血红蛋白还原试验(掌握)2.变性珠蛋白小体检查(掌握)3.G-6-PD测定(只有临床意义掌握)(荧光斑点试验和G-6-PD活性检测)4.丙酮酸激酶测定(只有临床意义掌握)1.高铁血红蛋白还原试验参考值:正常人高铁血红蛋白还原率>75%(脐带血≥77%)。

临床意义:G-6-PD缺乏时,高铁血红蛋白还原率下降。

中间缺乏(杂合子)为31%~74%,严重缺乏(半合子或纯合子)<30%。

2.变性珠蛋白小体检查原理:G-6-PD缺乏的病人血样加入乙酰苯肼于37℃孵育2~4小时,用煌焦油蓝染色观察红细胞中珠蛋白小体的生成情况,计算含5个及以上珠蛋白小体的红细胞的百分率。

参考值:正常人含5个及以上珠蛋白小体的红细胞一般<30%。

临床意义:G-6-PD缺乏症常高于45%G-6-PD缺乏的筛检试验。

但还原型谷胱甘肽缺乏症也增高;不稳定血红蛋白病含小体的细胞百分率为75%~84%,HbH病和化学物质中毒时也增高。

3.G-6-PD测定:包括荧光斑点试验和G-6-PD活性检测。

原理:在G-6-PD和NADP+存在下,G-6-PD能使NADP+还原成NADPH,后者在紫外线照射下会发出荧光。

NADPH的吸收峰在波长340nm处,可通过单位时间生成的NADPH的量来测定G-6-PD活性。

主治医师 (临床医学检验学)-红细胞膜缺陷性贫血及其实验诊断1、本病最有可能的诊断是A.缺铁性贫血B.珠蛋白合成障碍性贫血C.PNHD.自身免疫性溶血性贫血E.PK缺乏症2、在询问病史时,以下哪项最为重要A.有无服用药物史B.有无电离辐射史C.有无消化道出血史D.有无胆石症史E.有无酱油色尿发病史3、哪项辅助检查最具确诊价值A.骨髓铁染色B.脆性试验C.血清游离血红蛋白测定D.Ham试验E.Coombs试验4、遗传性椭圆形红细胞增多症的临床表现不包括A.脾切除对改善溶血无作用B.患者红细胞寿命缩短C.脾肿大D.常染色体隐性遗传E.慢性溶血过程5、红细胞渗透脆性增高主要见于A.遗传性球形细胞增多症B.缺铁性贫血C.镰形细胞性贫血D.阻塞性黄疸E.球蛋白生成障碍性贫血6、有关遗传性球形红细胞增多症的确诊实验为A.膜蛋白基因分析B.红细胞镰变试验C.高渗冷溶血试验D.渗透脆性试验E.血红蛋白电泳7、红细胞渗透脆性试验条件哪项不符A.不同浓度的NaCl溶液B.室温C.24小时后观察结果D.有正常对照E.记录NaCl浓度8、以下组合哪项不符合PNH的实验室检查A.PNH-蔗糖溶血试验阳性B.PNH-尿含铁血黄素试验阳性C.PNH-抗人球蛋白试验阳性D.PNH-属于红细胞膜异常溶血性贫血E.PNH-与遗传性有关的疾病9、有关PNH,以下哪项是不正确的A.早晨第一次尿呈暗红色,这是由高铁血红蛋白所致B.尿沉渣用铁染色可见含铁血黄素C.引起红细胞减少,但中性粒细胞和血小板正常D.观察患者血液在轻度酸性时的溶血情况有助于诊断E.重症病历有时合并有血栓症10、以下哪种溶血性贫血是获得性红细胞膜的缺陷所致A.阵发性睡眠性血红蛋白尿症B.遗传性椭圆形红细胞增多症C.遗传性球形红细胞增多症D.微血管病性溶血性贫血E.自身免疫性溶血性贫血11、诊断PNH的确诊试验是A.酸化血清溶血试验B.红细胞渗透脆性试验C.自身溶血试验D.蔗糖溶血试验E.酸化甘油溶血试验12、红细胞膜组成含量由多到少顺序为A.膜蛋白,膜脂质,膜糖类B.膜脂质,膜蛋白,膜糖类C.膜糖,膜脂质,膜蛋白D.膜脂质,膜糖类,膜蛋白E.膜蛋白,膜糖类,膜脂质13、下述哪项不符合遗传性球形红细胞增多症A.脾肿大B.红细胞在脾窦被破坏C.尿胆原阳性D.网织红细胞明显增高E.血红蛋白电泳出现异常区带14、某男,16岁,时有酱油色尿而来就诊。

儿童贫血一、病因及发病机制1红细胞及血红蛋白生成不足(1)造血物质缺乏:缺乏铁、维生素B12、叶酸、蛋白质等营养物质,是儿童贫血最常见的原因,主要由于摄入不足、需要量增加、吸收和转运障碍及丢失过多等。

(2)造血功能障碍:各种原因造成的骨髓抑制如放射线、药物等。

(3)其他如感染性、癌性、肾脏病所致贫血等。

2 .红细胞破坏过多(溶血性贫血)(1)红细胞内在异常:①红细胞膜结构缺陷,如遗传性球形红细胞增多症、棘状红细胞增多症、阵发性血红蛋白尿等;②红细胞酶缺乏,如G-6-PD缺乏等;③血红蛋白合成或结构异常,如地中海贫血、血红蛋白病等。

(2)红细胞外在因素:①免疫因素,即体内存在破坏红细胞的抗体,如新生儿溶血症、自身免疫性溶血、药物所致的免疫性溶血等;②非免疫因素如感染、理化因素、毒素、脾功能亢进、弥散性血管内凝血等。

3 .红细胞丢失过多(失血性贫血)(1)急性失血:如外伤大出血、内脏血管破裂出血等。

(2)慢性失血:如肠息肉、钩虫病、消化性溃疡出血等。

二、临床表现1 .贫血共有的表现(1)一般表现:皮肤黏膜苍白,以口唇、结膜、甲床最明显。

年长儿可诉全身无力、头晕、耳鸣、眼前发黑等。

病程长者可出现易疲乏、不爱活动,毛发干枯、营养低下及发育迟缓等。

(2)造血器官反应:婴幼儿可出现骨髓外造血,导致肝、脾、淋巴结增大,且年龄越小、病程越长、贫血越严重增大越明显,周围血中可出现幼稚细胞。

2 .不同贫血的表现特点(1)缺铁性贫血:消化系统可出现食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、舌乳头萎缩等,少数有异食癖;神经系统可出现萎靡不振或烦躁不安、注意力不易集中、记忆力减退、理解力降低、学习成绩下降等;循环系统可出现心率增快,重度者可出现心脏扩大及心前区收缩期杂音,甚至发生心力衰竭;其他如细胞免疫功能降低而易合并感染;因上皮组织异常而出现指甲改变等。

(2)巨幼细胞性贫血:神经精神症状主要是表情呆滞、对周围反应迟钝,嗜睡、少哭不笑,智力、动作发育落后甚至出现倒退现象;维生素B12缺乏可出现肢体、躯干、头部或全身震颤,甚至抽搐、共济失调等。

红细胞膜缺陷性贫血及其实验诊断考点总结<大纲要点>一、红细胞膜的结构与功能(了解)二、红细胞膜缺陷的检验及其应用(掌握-熟练掌握)三、遗传性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断(掌握-熟练掌握)四、获得性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断(熟练掌握)一、红细胞膜的结构与功能1.红细胞膜的组成与结构红细胞膜(脂类、蛋白质、碳水化合物)的主要蛋白有主体蛋白和外周蛋白。

后者包括收缩蛋白、肌动蛋白、锚蛋白和区带(4.1~4.5)等,即骨架系统,起支架作用,对维持红细胞的形状、稳定性和变形性有重要作用。

膜的主要脂类为磷脂和胆固醇,起屏障和保持内环境稳定性作用。

红细胞膜的组成与结构示意图2.红细胞膜的功能屏障作用和可变性;半透性;免疫性;受体特性:激素类受体、递质类受体、丙种球蛋白受体、病毒受体、EPO受体和铁蛋白受体等。

3.影响红细胞膜稳定的因素红细胞能量代谢紊乱;红细胞膜有遗传性缺陷;酶缺陷。

二、红细胞膜缺陷的检验及其应用1.红细胞渗透脆性试验(熟练掌握)2.自身溶血试验及其纠正试验(掌握)3.酸化甘油溶血试验(掌握)4.蔗糖溶血试验(掌握)5.酸化血清溶血试验(熟练掌握)6.红细胞膜蛋白电泳分析(掌握)1.红细胞渗透脆性试验原理:检测红细胞对不同浓度低渗盐溶液的抵抗力。

红细胞在低渗盐溶液中,当水渗透到红细胞内部达一定程度时,红细胞发生膨胀破裂。

根据不同浓度的低渗盐溶液中红细胞溶血的情况,通过红细胞表面积与容积的比值,反映对低渗盐溶液的抵抗性。

比值愈小,红细胞抵抗力愈小,渗透脆性增加。

反之抵抗力增大。

参考值:开始溶血0.44%~0.42%(NaCl液),完全溶血0.34%~0.32%(NaCl液)。

临床意义:脆性增高见于遗传性球形细胞增多症、椭圆形细胞增多症等;降低见于阻塞性黄疸、珠蛋白生成障碍性贫血、缺铁性贫血等。

2.自身溶血试验及其纠正试验原理:红细胞在37℃孵育48小时,其间由于膜异常引起钠内流倾向明显增加,ATP消耗过多;或糖酵解途径酶缺乏所引起ATP生成不足等原因可导致溶血,称为自身溶血试验。

在孵育时,加入葡萄糖或ATP 作为纠正物,观察溶血可否有一定的纠正,称为纠正试验。

参考值:48小时内不加纠正物的溶血度小于4.0%,加葡萄糖溶血度小于0.6%,加ATP的溶血度小于0.8%。

临床意义:膜缺陷患者溶血度增加,加纠正物可被纠正;G6PD缺陷症者溶血度轻度增加,能被葡萄糖纠正;自身免疫性溶贫溶血度轻度增加,加葡萄糖无预示价值;PNH本试验常正常。

3.酸化甘油溶血试验当甘油存在于低渗溶液氯化钠磷酸缓冲液时,可阻止其中的水快速进入红细胞内,使溶血过程缓慢。

但甘油与膜脂质又有亲和性,可使膜脂质减少。

当红细胞膜蛋白及膜脂质有缺陷时,它们在pH 6.85甘油缓冲液中比正常红细胞溶解速度快,导致红细胞悬液的吸光度降至50%的时间(AGLT50)明显缩短。

参考值:AGLT50大于290s(30min)。

临床意义:减少见于遗传性球形细胞增多症(25~150s)、肾功能衰竭、慢性白血病、自身免疫性溶贫血和妊娠妇女。

4.蔗糖溶血试验为PNH简易、重要的筛查试验。

原理:是根据PNH患者的红细胞,在低离子强度的蔗糖溶液中对补体敏感性增强,经孵育,补体与红细胞膜结合加强,蔗糖溶液进入红细胞内,导致渗透性溶血而设计的。

参考值:定性试验:正常为阴性;定量试验:正常溶血率<5%。

临床意义:PNH患者为阳性或溶血率增加,可作为PNH的筛选试验。

自身免疫性溶贫有的可为阳性,白血病、骨髓硬化时可出现假阳性。

5.酸化血清溶血试验原理:阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)患者体内存在对补体敏感的红细胞。

酸化血清溶血试验,也称Ham test,即红细胞在酸性(pH6.4~6.5)的正常血清中孵育,补体被激活,PNH红细胞破坏而产生溶血。

而正常红细胞不被溶解,无溶血现象。

结果:阴性。

临床意义:是PNH的确诊试验。

阳性主要见于PNH,某些自身免疫性溶血性贫血发作严重时可呈阳性。

PNH患者血清溶血,左为正常对照6.红细胞膜蛋白电泳分析(1)原理:将制备的红细胞膜样品进行SDS-PAGE电泳,根据样品中各蛋白相对分子质量的不同,分离得到红细胞膜蛋白的电泳图谱,从而可见各膜蛋白组分百分率。

参考值:各种膜蛋白组分百分率变化较大,多以正常红细胞膜蛋白电泳图谱作比较。

或以带3蛋白为基准,各膜蛋白含量以与带3蛋白的比例表示。

(2)临床意义:许多溶血性疾病常见红细胞膜蛋白异常。

各种膜缺陷疾病如遗传性球形红细胞增多症有收缩蛋白等含量减低或结构异常。

某些血红蛋白病骨架蛋白等可明显异常。

三、遗传性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断1.遗传性球形红细胞增多症(熟练掌握)2.遗传性椭圆形红细胞增多症(掌握)1.遗传性球形红细胞增多症(1)血象:红细胞呈球形,直径变小(6.2~7.0μm),大小一致,数量占10%~70%,硬度增加,中心淡染区消失,简易红细胞滚动试验呈阳性。

(2)骨髓象:骨髓红细胞系统增生活跃。

不同患者外周血涂片可见球形红细胞球形红细胞形成机制遗传性球形红细胞增多症患者常表现为黄疸、脾大、胆石症(3)特殊试验:脆性试验:红细胞常于0.68%NaCl液中开始溶解,0.4%NaCl液中完全溶解,盐水渗透脆性增加,孵育后脆性更高,ATP或葡萄糖能够纠正筛选试验,红细胞寿命期缩短。

自溶试验:溶血大于5%,加ATP可减轻溶血。

SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析:红细胞骨架蛋白、收缩蛋白缺陷。

2.遗传性椭圆形红细胞增多症血象:红细胞呈椭圆形、球形,大小一致,数量占10%~70%,硬度增加,中心淡染区消失。

骨髓象:骨髓红细胞系统增生活跃。

特殊试验:脆性试验、孵育后和自身溶血试验阳性。

遗传性椭圆形红细胞增多症患者外周血涂片可见椭圆形红细胞四、获得性红细胞膜缺陷性贫血的实验诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿症是一种后天获得性红细胞膜缺陷引起的溶血病。

临床上以间歇发作的睡眠后血红蛋白尿为特征。

在一天不同时间点收集的PNH患者尿样,外观呈不同颜色。

HSC的糖化磷脂酰肌醇(GPI)基因发生突变,影响GPI锚连接蛋白的稳定性(如调节细胞对补体敏感性的蛋白),其中最重要的是CD59(反应性溶血膜抑制因子,可阻止膜攻击复合物的组装)和CD55(衰变加速因子,抑制补体C3转化酶的形成及其稳定性)。

GPI锚连接蛋白示意图(1)血象:贫血为大细胞正色素性或低色素性,网织红细胞增高,少数病例减少。

红细胞按对补体敏感性分为接近正常红细胞(Ⅰ型)、中等敏感(Ⅱ型)、高度敏感(Ⅲ型)。

溶血程度取决于Ⅲ型红细胞多少。

白细胞计数半数病例减少,中性粒细胞减少,淋巴细胞增多,血小板多数低于正常。

(2)骨髓象:骨髓象随病情变化不一,除按有核细胞分四级外,注意粒红比例,增生低下者应注明部位,诊断疑难者需同时作病理活检。

(3)溶血试验:①酸化血清溶血试验(Ham test)、蔗糖溶血试验、蛇毒溶血试验、尿潜血(尿含铁血黄素)试验等,其中两项阳性或一项阳性,但对照阴性,结果才可靠。

②排除其他需鉴别的溶血性疾病;③作为研究可采用补体溶血敏感试验,并用分子生物学方法检查GPI锚蛋白及PIG-A基因。

酸化血清溶血试验(Ham test)特异性高,多数患者为阳性,是诊断的重要依据。

流式细胞术发现GPI 锚连蛋白(CD55或CD59)低表达的异常细胞群,支持PNH,是目前诊断PNH特异性和敏感性最高且可定量的检测方法。

PNH患者可见CD59阴性细胞群诊断溶血性贫血最根本直接的证据为A.总胆红素增高B.血清乳酸脱氢酶增高C.网织红细胞增高D.红细胞寿命缩短E.以上都不是『正确答案』D『答案解析』诊断溶血性贫血最根本直接的证据是红细胞寿命缩短,其他选项都是由于红细胞寿命缩短引起的相应的症状。

红细胞膜异常导致的贫血是A.丙酮酸激酶缺乏症B.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症C.阵发性睡眠性血红蛋白尿症D.珠蛋白生成障碍性贫血E.血红蛋白病『正确答案』C『答案解析』阵发性睡眠性血红蛋白尿症是由于红细胞膜异常导致的贫血。

关于尿含铁血黄素试验,下列叙述哪项不正确A.阴性结果可排除血管内溶血存在B.亦称Rous试验C.阳性对慢性血管内溶血的诊断价值最大D.用普鲁士蓝反应显示含铁血黄素E.阵发性睡眠性血红蛋白尿常为阳性『正确答案』A『答案解析』尿含铁血黄素试验阴性结果不能排除血管内溶血存在,急性血管内溶血尿中检不出含铁血黄素。

患者男,18岁,反复巩膜黄染4年。

体检:巩膜轻度黄染,肝肋下2cm,脾肋下7.2cm,检验结果:血红蛋白:75g/L,白细胞、血小板正常,Ret:9%;总胆红素:34μmol/L,间接胆红素28μmol/L,HBsAg:(+),Coombs试验:阴性,红细胞渗透脆性增加,最有可能的诊断是A.先天性非溶血性黄疸B.慢性肝病性贫血C.遗传性球形红细胞增多症D.珠蛋白生成障碍性贫血E.自身免疫性溶血性贫血『正确答案』C『答案解析』红细胞渗透脆性增加,可以判断为遗传性球形红细胞增多症。

患者男,42岁,因头晕乏力1年半,时有酱油色尿就诊。

检验结果:血红蛋白55g/L,白细胞3.0×109/L,血小板53×109/L,网织红细胞12%;蔗糖溶血试验阳性,尿含铁血黄素试验阳性。

骨髓检查提示增生明显活跃,红系占45%,以中幼、晚幼红细胞为主。

下列哪项检查最有价值A.骨髓铁染色B.红细胞渗透脆性试验C.血清游离血红蛋白测定D.Ham试验E.Coombs试验『正确答案』D『答案解析』PNH患者,Ham试验检查最有价值。