心力衰竭的再同步化治疗

- 格式:doc

- 大小:152.50 KB

- 文档页数:15

心脏再同步化治疗(CRT)植入指征与术后管理随着我国老龄化的到来,心血管病疾病负担越来越重,心力衰竭患者越来越多,心力衰竭严重影响患者的生活质量,死亡率高,是目前心血管领域的难题。

近年来已经证明,心力衰竭的预后与心脏的不同步收缩相关,心电图QRS越宽,患者预后越差。

使用心脏再同步化治疗(CRT),即植入永久性人工心脏三腔起搏器,改善房室之间和心室之间的同步性收缩,不仅可以改善生活质量,也可改善预后,降低死亡率。

因此近年来CRT 的使用越来越多。

但在CRT的使用指征掌握上和植入以后的随访管理上还有很多问题需要重视,即选择最适合的患者,做更好的随访管理,使得患者最大获益。

一、CRT指征掌握既往的不同的临床试验选择的人群QRS波群宽度不同,试验结论也不完全一致,最具有说服力的临床试验有COMPANION(Comparison of Medical TheraPY,Pacing,a n d Defibfillation in Chronic heart Failure)研究:即心力衰竭患者药物、双心室起搏和双心室起搏除颤器(CRT —D)治疗对比研究,该研究为多中心、前瞻性、随机对照临床试验,由128个美国医学中心参加。

CARE—HF(Cardiac ResynchronizationHeart Failure Trial)研究:即心脏再同步一心力衰竭研究。

该研究为一项具有里程碑意义的前瞻性、随机对照、多中心研究,共有82个欧洲医学中心参加。

上述研究肯定了CRT降低心力衰竭死亡率。

CRT的指征掌握也在不断变化,各国指南也略有不同,根据2016年欧洲心力衰竭指南推荐CRT指征掌握如下:1.对于优化了药物治疗,仍有症状的窦性心律患者,QRS 波间期≥150 ms、QRS 波呈LBBB 图形、LVEF≤35%,推荐使用CRT,以改善症状并降低发病率和死亡率(IA)。

2.对于优化了药物治疗,仍有症状的窦性心律患者,QRS 波间期≥150 ms、QRS 波呈非-LBBB 图形、LVEF≤35%,可以考虑使用CRT,以改善症状并降低发病率和死亡率(IIa)。

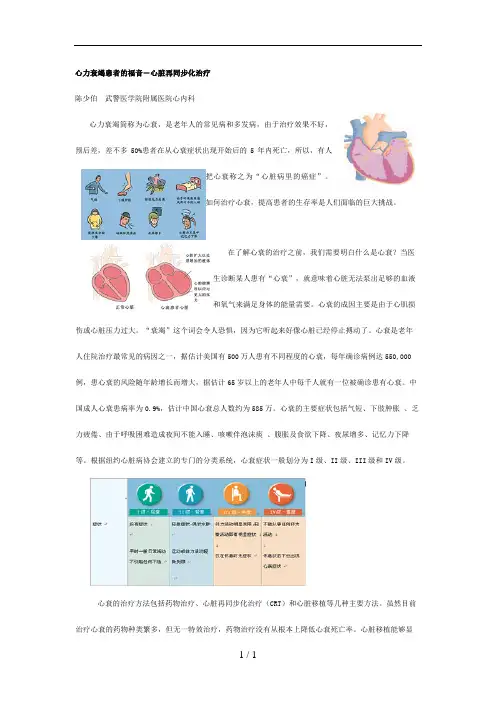

心力衰竭患者的福音―心脏再同步化治疗陈少伯武警医学院附属医院心内科心力衰竭简称为心衰,是老年人的常见病和多发病,由于治疗效果不好,预后差,差不多50%患者在从心衰症状出现开始后的5年内死亡,所以,有人把心衰称之为“心脏病里的癌症”。

如何治疗心衰,提高患者的生存率是人们面临的巨大挑战。

在了解心衰的治疗之前,我们需要明白什么是心衰?当医生诊断某人患有“心衰”,就意味着心脏无法泵出足够的血液和氧气来满足身体的能量需要。

心衰的成因主要是由于心肌损伤或心脏压力过大。

“衰竭”这个词会令人恐惧,因为它听起来好像心脏已经停止搏动了。

心衰是老年人住院治疗最常见的病因之一,据估计美国有500万人患有不同程度的心衰,每年确诊病例达550,000例,患心衰的风险随年龄增长而增大,据估计65岁以上的老年人中每千人就有一位被确诊患有心衰。

中国成人心衰患病率为0.9%,估计中国心衰总人数约为585万。

心衰的主要症状包括气短、下肢肿胀、乏力疲倦、由于呼吸困难造成夜间不能入睡、咳嗽伴泡沫痰、腹胀及食欲下降、夜尿增多、记忆力下降等。

根据纽约心脏病协会建立的专门的分类系统,心衰症状一般划分为I级、II级、III级和IV级。

心衰的治疗方法包括药物治疗、心脏再同步化治疗(CRT)和心脏移植等几种主要方法。

虽然目前治疗心衰的药物种类繁多,但无一特效治疗,药物治疗没有从根本上降低心衰死亡率。

心脏移植能够显著提高生存率、改善生活质量,但是由于供体有限、费用巨大,心脏移植只能是少数有钱人的奢望。

近年来,心脏再同步化治疗为广大心衰患者带来了福音,开创了心衰治疗的新纪元。

什么是心脏再同步治疗?心衰患者都存在心脏扩大且收缩无力的特点,其中,约有30%左右的患者尚存在心脏收缩不协调。

现有的所有药物对心脏活动的不协调都无能为力。

心脏再同步化治疗也称为"三腔心脏起搏器"(相对于普通心脏起搏器的单腔和双腔而言)。

医生将两根起搏导线分别放置在左右心室,然后在皮下埋置一个脉冲发生器,后者通过发放脉冲同时激动左右心室,让左右心室同时收缩而使其工作同步化,从而达到改善心力衰竭症状,改善心脏功能,明显降低死亡率。

心力衰竭的心脏再同步化治疗心力衰竭是一种心脏病,指的是心脏不能正常工作,导致全身组织器官血液供应不足。

心脏再同步化治疗是一种常用的治疗心力衰竭的方法,通过电刺激心脏,使心脏恢复正常的收缩节奏,以改善心脏功能,缓解心力衰竭症状。

本文将就心力衰竭的心脏再同步化治疗进行详细介绍。

心脏再同步化治疗是通过植入心脏起搏器,经过电刺激来恢复心脏室壁收缩的同步性,减少心脏的负担,改善心脏功能和症状。

心脏再同步化治疗主要适用于心力衰竭患者并且存在左心室扩大和收缩障碍的情况。

治疗过程包括三个步骤:植入心脏起搏器、定位与校准及调整与优化。

首先,需要植入心脏起搏器。

通过手术将起搏器植入患者体内,一般置入在胸部的上胸骨下缘,手术创口小,恢复快。

心脏起搏器主要包括两个部分:发电部分和感知部分。

发电部分负责电刺激心脏,而感知部分则负责感知心脏的自然节律,并根据需要进行电刺激。

通过植入心脏起搏器,可以实现对心脏收缩的电刺激,使心室的收缩同步性恢复。

然后,需要进行定位与校准。

起搏器植入后,需进行电极定位和起搏器功能校准。

通常情况下,电极会放置在心脏的右室和右心房。

定位和校准的目的是确保电极与心脏的连接稳定,确保起搏器的功能正常。

定位的过程中,医生会使用X光等影像技术,对电极的位置进行调整和核对。

校准的过程中,医生会设置起搏器的参数,例如起搏方式、频率等,以确保起搏器能够恢复心脏的同步性。

最后,在植入和校准完成后,医生还需要进行调整与优化。

由于每个患者的心脏情况和病变程度各不相同,所以调整与优化非常重要。

医生会根据患者的具体情况,调整起搏器的参数,以实现最佳的心脏再同步化效果。

此外,医生还会根据患者的病情发展和治疗效果,定期复查和调整起搏器的参数,以维持良好的治疗效果。

心脏再同步化治疗是一种安全有效的治疗心力衰竭的方法。

通过恢复心脏的同步性,减少心脏的负担,可以改善心脏的功能和症状,提高患者的生活质量。

然而,心脏再同步化治疗也存在一定的风险和限制。

一、心脏再同步化治疗的原理心脏再同步化治疗的主要原理是通过植入心脏起搏器,调整心脏各腔室收缩的同步性,恢复心脏正常的起搏和传导功能。

正常情况下,心脏的起搏和传导是同步的,即心脏的收缩和舒张是协调一致的。

当心脏的起搏和传导功能发生障碍时,会导致心脏各腔室收缩不同步,从而影响心脏的泵血功能,导致CHF。

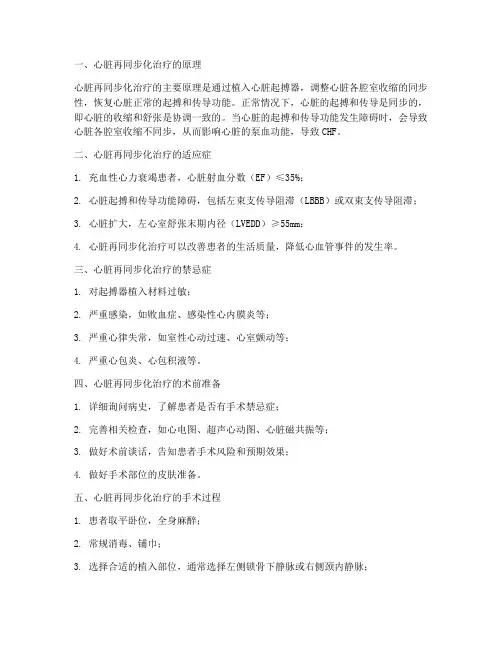

二、心脏再同步化治疗的适应症1. 充血性心力衰竭患者,心脏射血分数(EF)≤35%;2. 心脏起搏和传导功能障碍,包括左束支传导阻滞(LBBB)或双束支传导阻滞;3. 心脏扩大,左心室舒张末期内径(LVEDD)≥55mm;4. 心脏再同步化治疗可以改善患者的生活质量,降低心血管事件的发生率。

三、心脏再同步化治疗的禁忌症1. 对起搏器植入材料过敏;2. 严重感染,如败血症、感染性心内膜炎等;3. 严重心律失常,如室性心动过速、心室颤动等;4. 严重心包炎、心包积液等。

四、心脏再同步化治疗的术前准备1. 详细询问病史,了解患者是否有手术禁忌症;2. 完善相关检查,如心电图、超声心动图、心脏磁共振等;3. 做好术前谈话,告知患者手术风险和预期效果;4. 做好手术部位的皮肤准备。

五、心脏再同步化治疗的手术过程1. 患者取平卧位,全身麻醉;2. 常规消毒、铺巾;3. 选择合适的植入部位,通常选择左侧锁骨下静脉或右侧颈内静脉;4. 在X光引导下,将起搏器导管经静脉送至心脏;5. 起搏器导管通过心脏的传导系统,分别连接到心脏的左心房、左心室和右心房;6. 将起搏器导管与起搏器相连,调整起搏器参数;7. 检查起搏器工作情况,确认起搏器功能正常;8. 关闭静脉切口,缝合皮肤。

六、心脏再同步化治疗术后护理1. 术后密切观察患者生命体征,如心率、血压、呼吸等;2. 观察手术部位是否有出血、感染等并发症;3. 指导患者术后活动,避免剧烈运动;4. 指导患者按时服用抗感染、抗凝等药物;5. 定期复查心电图、超声心动图等,评估起搏器工作情况。

心力衰竭患者心脏再同步化治疗(CRT)的作用机制及相关适应证有哪些?CRT作用机制:协调左、右心室间及左室内的收缩,改善左室收缩功能,提高LVEF;调整房室间期,增加舒张期充盈时间,优化左室充盈;同步左室后侧壁收缩,减少功能性二尖瓣反流;长期可逆转左室重构;降低神经激素水平和改善心率变异性。

(1)2016ESC急慢性心力衰竭诊治指南对CRT适应证做出总结:①症状性HF患者,窦性心律,QRS≥150毫秒,LBBBQRS 形态,最优化药物治疗(OMT)下LVEF≤35%,推荐CRT以改善症状和降低并发症率与死亡率(I/A)。

②症状性HF患者,窦性心律,QRS≥150毫秒,非LBBBQRS形态,OMT下LVEF ≤35%,应考虑CRT以改善症状和降低并发症率与死亡率(Ⅱa/B)。

③症状性HF患者,窦性心律,QRS130~149毫秒,LBBBQRS形态,OMT下LVEF≤35%,推荐CRT以改善症状和降低并发症率和死亡率(I/B)。

④症状性HF患者,窦性心律,QRS130~149毫秒,非LBBBQRS形态,OMT下LVEF≤35%,可考虑CRT以改善症状和降低并发症率和死亡率(Ⅱb/B)。

⑤HFrEF患者无论NYHA分级如何,如果有心室起搏指征和高度房室传导阻滞推荐CRT而非右心室起搏以降低死亡率。

包括AF患者(I/A)。

⑥对于OMT下LVEF≤35%,NYHAⅢ~IV级,AF,QRS≥130毫秒的患者,如果能保证双心室起搏或预期患者能恢复窦性心律,应考虑CRT以改善症状和降低并发症率与死亡率(ⅡalB)。

⑦HFrEF患者应用传统起搏器或ICD,OMT下后来发生HF恶化和高比例右心室起搏者可考虑升级为CRT。

这条不适用于稳定型HF患者(Ⅱb/B)。

⑧QRS<130毫秒的患者禁忌CRT(Ⅲ/A)。

(2)起搏模式的选择:①CRT的目标是尽可能达到100%双心室起搏,生存率获益和住院时间下降及双心室起搏的百分比增加强相关(Ⅱa/B)。

心脏再同步化治疗-埋藏式复律除颤器(CRT-D)术后减少放电的策略(全文)心脏再同步化-埋藏式复律除颤器(CRT-D)治疗通过改善心脏结构重构和电重构,减少心衰患者的心脏性猝死(SCD)的发生。

CRT-D 植入后,ICD的放电比率大约20%-30%,ICD放电有效治疗和预防了SCD,但是放电无论恰当与否,有ICD放电的患者死亡率高于无放电患者,放电对患者的生理及心理造成了很大的影响。

因此如何能最大化发挥CRT -D的优势,在保证患者安全的情况下尽可能的减少放电,是我们心血管内科医师必须要重视处理的问题。

减少放电需要从以下三个方面入手。

一、调整ICD室速相关参数的程控ICD诊断和治疗室速ICD可以随时感知RR间期或心室率,如果心室率足够快满足了预先设定的室速心率范围,而且连续发生次数满足了已设置的数值计数,比如24个连续感知的RR间期中18个RR间期都满足了室速的频率(18 of 24),则ICD诊断为一次室性心律失常事件;然后根据房率和室率的关系(PRlogic)、室速事件时室内记录到的QRS波与窦律QRS波形状的符合百分比(morphology or wavelet template)、是否为突然发作(sudden onset)、频率稳定性(stability)等功能确定室速诊断,然后启动ICD治疗,ICD采用分层治疗,包括抗心动过速起搏(anti-tachycardia pacing, ATP)治疗和放电(shock)治疗,又分别称ICD的无痛性及有痛性治疗。

室速的检测频率设置CRTD植入前没有室速的患者,ICD植入属于一级预防,一级预防的患者发生恶性心律失常时心室率较快,而发生室上性心动过速的心室率相对缓慢,二者速率差别很大,因此对于一级预防的患者可通过提高检测频率来减少放电。

CRTD植入前有室速的患者,ICD植入属于二级预防,二级预防的患者发生恶性心律失常的心室率偏慢,与长期使用的抗心律失常药物有关,如果低于设定的室速频率会导致ICD不识别。

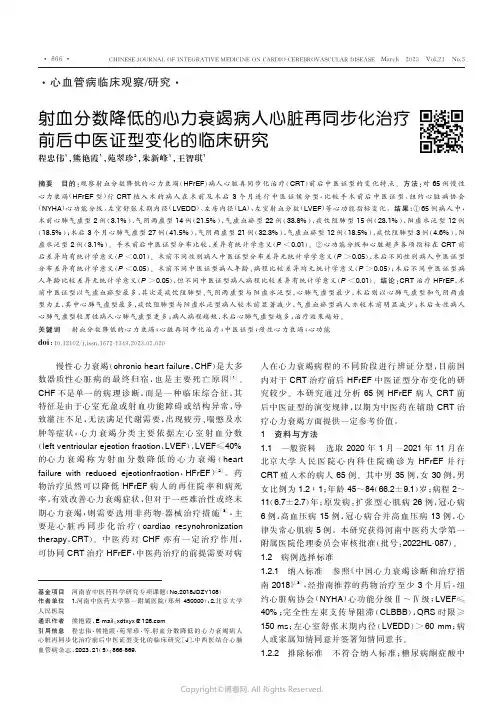

射血分数降低的心力衰竭病人心脏再同步化治疗前后中医证型变化的临床研究程忠伟1,熊艳霞1,苑翠珍2,朱新峰1,王智琪1摘要目的:观察射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)病人心脏再同步化治疗(CRT)前后中医证型的变化特点㊂方法:对65例慢性心力衰竭(HFrEF型)行CRT植入术的病人在术前及术后3个月进行中医证候分型,比较手术前后中医证型㊁纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级㊁左室舒张末期内径(LVEDD)㊁左房内径(LA)㊁左室射血分数(LVEF)等心功能指标变化㊂结果:①65例病人中,术前心肺气虚型2例(3.1%),气阴两虚型14例(21.5%),气虚血瘀型22例(33.8%),痰饮阻肺型15例(23.1%),阳虚水泛型12例(18.5%);术后3个月心肺气虚型27例(41.5%),气阴两虚型21例(32.3%),气虚血瘀型12例(18.5%),痰饮阻肺型3例(4.6%),阳虚水泛型2例(3.1%)㊂手术前后中医证型分布比较,差异有统计学意义(P<0.01)㊂②心功能分级和心脏超声各项指标在CRT前后差异均有统计学意义(P<0.01)㊂术前不同性别病人中医证型分布差异无统计学学意义(P>0.05),术后不同性别病人中医证型分布差异有统计学意义(P<0.05)㊂术前不同中医证型病人年龄㊁病程比较差异均无统计学意义(P>0.05);术后不同中医证型病人年龄比较差异无统计学意义(P>0.05),但不同中医证型病人病程比较差异有统计学意义(P<0.01)㊂结论:CRT治疗HFrEF,术前中医证型以气虚血瘀型最多,其次是痰饮阻肺型㊁气阴两虚型与阳虚水泛型,心肺气虚型最少,术后则以心肺气虚型和气阴两虚型为主,其中心肺气虚型最多,痰饮阻肺型与阳虚水泛型病人较术前显著减少,气虚血瘀型病人亦较术前明显减少;术后女性病人心肺气虚型较男性病人心肺气虚型更多;病人病程越短,术后心肺气虚型越多,治疗效果越好㊂关键词射血分数降低的心力衰竭;心脏再同步化治疗;中医证型;慢性心力衰竭;心功能d o i:10.12102/j.i s s n.1672-1349.2023.05.020慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF)是大多数器质性心脏病的最终归宿,也是主要死亡原因[1]㊂CHF不是单一的病理诊断,而是一种临床综合征,其特征是由于心室充盈或射血功能障碍或结构异常,导致灌注不足,无法满足代谢需要,出现疲劳㊁喘憋及水肿等症状,心力衰竭分类主要依据左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF),LVEFɤ40%的心力衰竭称为射血分数降低的心力衰竭(heart failure with reduced ejectionfraction,HFrEF)[2]㊂药物治疗虽然可以降低HFrEF病人的再住院率和病死率,有效改善心力衰竭症状,但对于一些难治性或终末期心力衰竭,则需要选用非药物-器械治疗措施[3],主要是心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)㊂中医药对CHF亦有一定治疗作用,可协同CRT治疗HFrEF,中医药治疗的前提需要对病基金项目河南省中医药科学研究专项课题(No.2018JDZY108)作者单位 1.河南中医药大学第一附属医院(郑州450000);2.北京大学人民医院通讯作者熊艳霞,E-mail:**************引用信息程忠伟,熊艳霞,苑翠珍,等.射血分数降低的心力衰竭病人心脏再同步化治疗前后中医证型变化的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(5):866-869.人在心力衰竭病程的不同阶段进行辨证分型,目前国内对于CRT治疗前后HFrEF中医证型分布变化的研究较少㊂本研究通过分析65例HFrEF病人CRT前后中医证型的演变规律,以期为中医药在辅助CRT治疗心力衰竭方面提供一定参考价值㊂1资料与方法1.1一般资料选取2020年1月 2021年11月在北京大学人民医院心内科住院确诊为HFrEF并行CRT植入术的病人65例㊂其中男35例,女30例,男女比例为1.2ʒ1;年龄45~84(66.2ʃ9.1)岁;病程2~ 11(6.7ʃ2.7)年;原发病:扩张型心肌病26例,冠心病6例,高血压病15例,冠心病合并高血压病13例,心律失常心肌病5例㊂本研究获得河南中医药大学第一附属医院伦理委员会审核批准(批号:2022HL-087)㊂1.2病例选择标准1.2.1纳入标准参照‘中国心力衰竭诊断和治疗指南2018“[3],经指南推荐的药物治疗至少3个月后,纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;LVEFɤ40%;完全性左束支传导阻滞(CLBBB),QRS时限ȡ150ms;左心室舒张末期内径(LVEDD)>60mm;病人或家属知情同意并签署知情同意书㊂1.2.2排除标准不符合纳入标准;糖尿病酮症酸中毒,恶性肿瘤,危及生命的重大疾病;严重感染;病历资料不完善;中医辨证存在争议㊂1.2.3中医辨证标准参照‘中药新药临床研究指导原则“[4]和‘中西结合内科学“[5]中的辨证分型标准,由2名经验丰富的本专业中医医师于术前及术后3个月分别进行中医辨证分型,分为心肺气虚㊁气阴两虚㊁气虚血瘀㊁痰饮阻肺㊁阳虚水泛型㊂1.3研究方法病人入院后,采集其一般资料,评估NYHA心功能分级,完善术前检查,包括常规心电图(QRS时限)㊁心脏超声[左房内径(LA)㊁LVEDD㊁LVEF]以及常规生化检验,依据中医辨证标准,四诊合参,对病人进行辨证分型㊂手术在局部麻醉下选择腋静脉穿刺并送入起搏电极导线,首先于左室侧静脉或前侧静脉或后侧静脉置入左室电极,然后将右心房电极置于右心耳,最后把右心室电极置于右心室中低位间隔部或右心室间隔面左束支区域,经过测试无膈肌刺激㊁阈值过高等异常现象后,将电极导线与起搏器连接,固定起搏器,缝合并包扎切口㊂术后3个月随访,复查心功能分级㊁心电图和心脏超声等检查,并再次对病人进行中医辨证分型㊂分析CRT前后HFrEF病人心功能分级㊁心脏超声㊁心电图等指标的变化,研究手术前后中医证型分布的变化规律,探讨中医证型与病人性别㊁年龄㊁病程等的关系㊂1.4统计学处理使用SPSS26.0软件进行统计学分析㊂定量资料先进行正态性检验,符合正态分布以均数ʃ标准差(xʃs)表示,采用方差分析;非正态分布以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,采用秩和检验㊂定性资料以例数或百分率表示,采用χ2检验或Fisher's确切概率法㊂以P<0.05为差异有统计学意义㊂2结果2.1CRT前后中医证型分布情况CRT前后病人中医证型分布差异有统计学意义(P<0.01),术前以气虚血瘀型为主,其次是痰饮阻肺型㊁气阴两虚型和阳虚水泛型,心肺气虚型最少;术后是以心肺气虚型㊁气阴两虚型为主,痰饮阻肺型和阳虚水泛型较术前显著减少,气虚血瘀型亦明显减少㊂详见表1㊂表1CRT前后中医证型分布情况单位:例(%)时间例数心肺气虚型气阴两虚型气虚血瘀型痰饮阻肺型阳虚水泛型术前652(3.1)14(21.5)22(33.8)15(23.1)12(18.5)术后6527(41.5)21(32.3)12(18.5)3(4.6)2(3.1)2.2CRT前后NYHA心功能分级分布情况CRT前后病人NYHA心功能分级比较差异有统计学意义(P<0.01),术前NYHA心功能以Ⅲ级为主,术后以Ⅱ级为主,术后心功能Ⅲ级和Ⅳ级病人明显减少,Ⅰ级和Ⅱ级病人明显增多㊂详见表2㊂表2CRT前后心功能分级分布情况单位:例(%)时间例数Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级术前650(0.0)7(10.8)46(70.8)12(18.5)术后6510(15.4)39(60.0)13(20.0)3(4.6)2.3CRT前后心脏超声指标和QRS时限比较手术前后LA㊁LVEDD㊁LVEF㊁QRS时限比较差异均有统计学意义(P<0.01),术后病人LA和LVEDD明显缩小, LVEF明显增加,QRS时限缩短㊂详见表3㊂表3CRT前后心脏超声指标和QRS时限比较[M(P25,P75)]时间例数LA(mm)LVEDD(mm)LVEF(%)QRS时限(ms)术前6548(42,51)71(68,75)31.5(29.0,33.6)180.0(173.5,189.5)术后6537(35,40)58(55,61)43.2(41.3,48.7)134.0(117.5,153.0) P<0.001<0.001<0.001<0.0012.4CRT前后中医证型与性别关系比较经Fisher's 确切概率法结果显示,术前男性与女性病人的中医证型分布差异无统计学意义(P=0.735),而术后男性与女性病人的中医证型分布差异有统计学意义(P= 0.017),术后女性病人心肺气虚型占比(60.0%)明显高于男性病人(25.7%)㊂详见表4㊂表4 CRT 前后中医证型与性别关系比较单位:例(%)时间性别例数心肺气虚气阴两虚气虚血瘀痰饮阻肺阳虚水泛P 术前男351(2.9)6(17.1)13(37.1)7(20.0)8(22.9)0.735女301(3.3)8(26.7)9(30.0)8(26.7)4(13.3)术后男359(25.7)12(34.3) 10(28.6)2(5.7)2(5.7)0.017女3018(60.0)9(30.0)2(6.7)1(3.3)0(0.0)2.5 CRT 前后中医证型与年龄㊁病程的关系 术前不同中医证型病人年龄㊁病程比较差异均无统计学意义(P >0.05);术后不同中医证型病人年龄比较差异无统计学意义(P >0.05),但不同中医证型病人病程比较差异有统计学意义(P <0.01)㊂表明病人的病程越短,CRT 的效果越好㊂详见表5㊂表5 CRT 前后中医证型与年龄㊁病程的关系(x ʃs )中医证型 术前年龄(岁)病程(年) 术后年龄(岁)病程(年)心肺气虚69.5ʃ6.48.0ʃ1.463.0ʃ6.9 5.3ʃ2.4气阴两虚66.6ʃ9.57.0ʃ2.369.9ʃ9.98.1ʃ2.3气虚血瘀66.7ʃ8.1 5.7ʃ2.865.8ʃ11.07.4ʃ2.3痰饮阻肺68.5ʃ10.06.5ʃ2.768.0ʃ7.2 5.3ʃ2.1阳虚水泛61.2ʃ8.97.8ʃ2.569.5ʃ7.87.5ʃ5.0P0.2930.2140.1160.0033 讨 论CHF 病人在确诊后5年内的死亡率约为50%,严重威胁病人生命,其已成为严重的公共卫生问题[6]㊂以肾素-血管紧张素系统抑制剂(RASi )㊁β受体阻滞剂㊁醛固酮受体拮抗剂和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i )的 新四联 是治疗HFrEF 的主要药物[7-8],但是对难治性CHF 或心脏失同步化的病人仅依靠药物治疗很难获得理想疗效,这些病人需要在药物治疗的基础上进行器械治疗即CRT [9]㊂CRT 应用于心力衰竭治疗已有近30年的历史,早在2005年CRT 就已用于治疗心力衰竭,证据水平为A 级㊂CARE -HF 研究[10]等大量循证医学研究证实CRT 疗效确切,CHF 病人CRT 术后心功能指标改善明显㊂此外,颇具影响力的BLOCK -HF 试验[11-12]表明CRT 可显著降低左室容积指数,增加LVEF ,有效逆转心室重构㊂本研究结果与CARE -HF 研究及BLOCK -HF 试验的结果一致㊂本研究结果表明,术后心功能Ⅲ级和Ⅳ级例数减少,而心功能Ⅰ级和Ⅱ级例数增多,可见CRT 术后HFrEF 病人的心功能指标明显改善㊂术后病人的LA ㊁LVEDD ㊁LVEF 等心脏彩超指标显著改善,QRS 时限明显缩短㊂这正是CRT 逆转心室重构的表现,HFrEF 病人极易合并完全性左束支阻滞(complete left bundle branch block ,CLBBB ),其使心脏的电学功能不同步,进而造成心脏机械功能的不同步,而CRT 可以在一定程度上纠正完全性左束支阻滞的影响,通过改善病人心脏的电学不同步进而促进心脏机械功能的同步,最终可逆转心室重构,改善病人心脏功能㊂虽然在指南推荐用药的基础上进行CRT 治疗CHF 效果确切,但研究发现约30%的CHF 病人对CRT 无反应,这成为困扰临床医生的难题[13]㊂中医药治疗CHF 历史悠久,其可以辅助CRT 提高疗效㊂中医治疗的关键在于辨证论治,根据疾病发展的不同阶段进行辨证施治㊂CHF 可归属于中医的 喘证 胸痹 怔忡 心水 等范畴,其病名统称为 心衰病 ㊂中医学认为本病是本虚标实之证,本虚为气虚㊁阴虚㊁阳虚,标实为血瘀㊁痰饮㊁水停,病位在心,病变脏腑涉及脾㊁肝㊁肺㊁肾,发病基础为心气虚,基本病机为气虚血瘀,其贯穿疾病始终,痰饮水停则是其最终产物[5]㊂故心衰病的常见中医证型可分为心肺气虚㊁气阴两虚㊁气虚血瘀㊁痰饮阻肺和阳虚水泛5个证型㊂对于CHF 病人,心肺气虚是其最初表现;气虚无力推动血液运行,而致气虚血瘀,其会伴随着心衰病的始终;气虚日久,亦会导致阴无以化,遂出现气阴两虚;气虚运化水液无力,以致痰饮阻肺;气虚日久伤阳,因心肾水火互济,心阳虚日久必累及于肾,而致肾阳虚不能蒸化水液,致使水湿潴留最终形成阳虚水泛㊂由此可见,中医学心衰病的疾病演变,从心肺气虚证到最后的阳虚水泛证是一个不断加重㊁恶化的过程㊂中医和西医对心力衰竭的认识不谋而合,中医的气虚血瘀贯穿疾病始终和西医强调的心脏射血障碍有共同之处,从本质上说CRT改善心脏收缩与舒张功能进而提高心脏射血能力就是中医学气虚血瘀证的最佳解决方案㊂CRT结合中医药治疗CHF可以说是中西医结合治疗疾病的经典案例㊂中医治疗的基础是辨证,即辨证论治,目前对CRT治疗前后CHF中医证型分布变化的研究较少,因此,本研究通过对65例HFrEF病人CRT前后的中医证型分布进行分析,结果显示,CRT前后病人的中医证型分布差异有统计学意义(P<0.01),术前以气虚血瘀型(33.8%)为主,其次是痰饮阻肺型(23.1%)㊁气阴两虚型(21.5%)和阳虚水泛型(18.5%),心肺气虚型(3.1%)最少;术后是以心肺气虚型(41.5%)㊁气阴两虚型(32.3%)两型为主,痰饮阻肺型(4.6%)和阳虚水泛型(3.1%)病人较术前显著减少,气虚血瘀型(18.5%)病人亦明显减少㊂可见术后病人的中医证型,由较重的中医证型向较轻的证型转变,中医证型分布的这种变化,不仅从中医辨证的角度说明了CRT疗效显著,而且由此结合相应中医证型进行中医药治疗,势必会提高治疗效果,从而提高CRT的反应率,让更多的病人获益㊂本研究结果显示,CRT术后女性病人中心肺气虚型占比明显高于男性病人,表明HFrEF的女性病人对CRT的反应要优于男性㊂这可能与女性往往多为非缺血性心肌病(NICM)病人有关,有研究显示,对于植入CRT的病人来说,非缺血性心肌病病人的应答性更好[14]㊂此外,多中心的随机对照试验显示,女性CHF 病人CRT术后再住院率和死亡率比男性更低,女性CHF病人在CRT术后逆转心室重构的效果要优于男性病人[15]㊂本研究结果还显示,中医证型的分布在CRT前后均与年龄无关,术前与病程无关,而术后与病程有关,表明病人的病程越短,中医证型转化为症状较轻的心肺气虚型的可能性就越大,即CRT的效果就越好,究其原因可能与CHF病程越短,神经内分泌系统被激活的时间不长,心脏发生重构的程度不严重有关,CRT及时纠正心脏的电-机械不同步,使CHF病人的心室重构显著逆转,从而使心脏功能得以最大程度的恢复㊂本研究从CRT术前及术后中医证型分布的变化证实了CRT治疗HFrEF的效果显著,CRT前后的辨证分型,为中医药在辅助CRT治疗HFrEF方面提供了辨证论治的参考价值,同时研究发现女性病人对CRT的反应要优于男性,其术后心肺气虚证明显多于男性,此外还发现CHF病程越短,术后转化为心肺气虚证的概率越大,即CRT的反应越好㊂本研究由于样本量少,随访时间短,具有一定局限性,希望随着CRT 治疗心力衰竭病人的增多,在后续研究中可以设计前瞻性的随机对照试验进一步验证有关结论㊂参考文献:[1]葛均波,马爱群,王建安.心血管系统与疾病[M].2版.北京:人民卫生出版社,2021:96.[2]MCDONAGH T A,METRA M,ADAMO M,et al.2021ESCGuidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronicheart failure[J].European Heart Journal,2021,42(36):3599-3726.[3]中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组,中国医师协会心力衰竭专业委员会,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心力衰竭诊断和治疗指南2018[J].中华心血管病杂志,2018,46(10):760-789.[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则:试行[M].北京:中国医药科技出版社,2002:77-80.[5]陈志强,杨关林.中西医结合内科学[M].3版.北京:中国中医药出版社,2016:130-138.[6]YANCY C W,JESSUP M,BOZKURT B,et al.2013ACCF/AHAguideline for the management of heart failure:executivesummary:a report of the American College of CardiologyFoundation/American Heart Association Task Force on practiceguidelines[J].Circulation,2013,128(16):1810-1852.[7]MADDOX T M,JANUZZI J L Jr,ALLEN L A,et al.2021update tothe2017ACC expert consensus decision pathway foroptimization of heart failure treatment:answers to10pivotalissues about heart failure with reduced ejection fraction:a reportof the American college of cardiology solution set oversightcommittee[J].Journal of the American College of Cardiology,2021,77(6):772-810.[8]MCDONALD M,VIRANI S,CHAN M,et S/CHFS heart failureguidelines update:defining a new pharmacologic standard of carefor heart failure with reduced ejection fraction[J].The CanadianJournal of Cardiology,2021,37(4):531-546.[9]王天娇,周琳,刘一航,等.评估心力衰竭预后相关指标的研究进展[J].中国循证心血管医学杂志,2017,9(3):374-376. [10]CLELAND J G F,DAUBERT J C,ERDMANN E,et al.The effect ofcardiac resynchronization on morbidity and mortality in heartfailure[J].New England Journal of Medicine,2005,352(15):1539-1549.[11]CURTIS A B,WORLEY S J,ADAMSON P B,et al.Biventricularpacing for atrioventricular block and systolic dysfunction[J].NewEngland Journal of Medicine,2013,368(17):1585-1593. [12]ST JOHN SUTTON M,PLAPPERT T,ADAMSON P B,et al.Leftventricular reverse remodeling with biventricular versus rightventricular pacing in patients with atrioventricular block and heartfailure in the BLOCK HF trial[J].Circulation:Heart Failure,2015,8(3):510-518.[13]RAO P,FADDIS M.Cardiac resynchronisation therapy:currentindications,management and basic troubleshooting[J].Heart(British Cardiac Society),2017,103(24):2000-2007. [14]SOLOMON S D,FOSTER E,BOURGOUN M,et al.Effect ofcardiac resynchronization therapy on reverse remodeling andrelation to outcome:multicenter automatic defibrillatorimplantation trial:cardiac resynchronization therapy[J].Circulation,2010,122(10):985-992.[15]CHENG Y J,ZHANG J,LI W J,et al.More favorable response tocardiac resynchronization therapy in women than in men[J].Circulation Arrhythmia and Electrophysiology,2014,7(5):807-815.(收稿日期:2022-02-20)(本文编辑郭怀印)。

心衰的最佳治疗方法有哪些?现如今随着人们生活水平的提高,心衰的发病率也明显提高,且导致心衰的因素也变得越来越多,例如急性弥漫性心肌损害病症,导致患者心肌收缩无力进而引发心衰;急性心容量负荷较重也会导致心衰,为了提高患者的生存质量,及时采取有效的治疗方法十分必要。

那么心衰的最佳治疗方法有哪些呢?本文对此进行详细介绍。

针对急性心衰患者,首先要解除严重呼吸困难、缺氧等威胁患者生命安全的症状,治疗的目的在于改善症状、稳定血流动力学状态及维护重要脏器功能。

针对慢性心衰患者,治疗的目的在于缓解症状、延缓病情进展、改善长期预后、降低病死率和住院率,提高患者的生活质量。

总之,针对心衰患者应采用综合治疗方法,具体包括祛除诱因、针对病因治疗及对症治疗等,治疗方法包括药物、心脏再同步化治疗(CRT)及植入型心律转复除颤器(ICD)等。

急性期治疗。

针对急性心力衰竭,或者慢性心力衰竭的急性加重,患者可能伴有急性肺水肿、休克、晕厥甚至心脏骤停等情况,对其生命安全造成严重威胁。

治疗时首先要控制患者症状,尽可能保护其重要器官功能,改善预后。

家庭急救方法。

如果患者发生急性心衰或心衰突然加重,应及时进行抢救,否则可能危及生命,家中可按照下述步骤进行急救:(1)施救者保持冷静,及时拨打急救电话,等待急救;(2)将患者上躯干适当抬高,保持半卧位或高坐位,双腿下垂;(3)条件允许情况下及时对患者进行吸氧;(4)将患者胸前衣物剪开或敞开,确保其呼吸顺畅;(5)对患者进行安抚镇静;(6)发生心脏骤停时及时对患者进行心肺复苏。

常规治疗。

(1)生活方式管理。

加强对疾病管理相关知识的学习,正确认识疾病,保持良好心态。

患者在治疗期间还需要注重对自身体重变化的监测。

饮食方面需要限制钠盐的摄入,积极预防水钠潴留。

(2)休息与活动。

针对病情不稳定或急性期患者,应严格限制体力活动,可采用高坐位或半卧位休息。

同时积极预防深静脉血栓,避免发生压疮、肌肉萎缩等并发症。

心力衰竭患者的心脏再同步化治疗心力衰竭,这是一个让许多人闻之色变的疾病。

对于心力衰竭患者来说,每一次呼吸、每一次心跳都可能充满了艰辛和痛苦。

而心脏再同步化治疗,就像是黑暗中的一束光,为这些患者带来了新的希望。

首先,我们来了解一下什么是心力衰竭。

简单来说,心力衰竭就是心脏这个人体的“发动机”出了故障,不能有效地将血液泵送到身体的各个部位。

这可能是由于心脏肌肉的损伤、心脏结构的异常或者其他各种原因导致的。

患者会出现呼吸困难、乏力、水肿等症状,严重影响生活质量,甚至危及生命。

那么,心脏再同步化治疗又是怎么一回事呢?它是一种通过植入特殊的器械,来帮助心脏恢复正常跳动节律和收缩功能的治疗方法。

心脏再同步化治疗的原理其实并不复杂。

我们的心脏有两个心房和两个心室,正常情况下,它们应该协调一致地工作,将血液顺利地输送出去。

但在心力衰竭患者中,心脏的不同部位之间可能会出现不协调的情况,导致心脏的工作效率降低。

心脏再同步化治疗就是通过在心脏的特定部位植入电极,发送电信号来协调心房和心室的收缩,让心脏重新恢复高效的工作状态。

这种治疗方法通常包括植入一个叫做心脏再同步化治疗起搏器(CRTP)或者心脏再同步化治疗除颤器(CRTD)的设备。

CRTP 主要用于改善心脏的收缩功能,而 CRTD 除了具有改善收缩功能的作用外,还能在心脏出现危险的心律失常时,自动放电除颤,预防猝死的发生。

接下来,我们看看什么样的心力衰竭患者适合接受心脏再同步化治疗。

一般来说,医生会根据患者的症状、心脏超声检查结果等多种因素来综合判断。

如果患者存在心脏明显扩大、心室收缩不同步、药物治疗效果不佳,同时预期生存时间较长等情况,就可能是心脏再同步化治疗的合适人选。

在进行心脏再同步化治疗之前,患者需要进行一系列的检查和评估。

这包括详细的心脏超声检查,以了解心脏的结构和功能;心电图检查,评估心脏的电活动;以及其他一些相关的检查,来确定患者是否能够耐受手术和治疗。

心力衰竭的再同步化治疗南京医科大学第一附属医院心脏科邹建刚对于中重度慢性收缩性心力衰竭伴心室失同步收缩的患者,目前有充分的依据支持常规应用心脏再同步化治疗(CRT)。

从机制研究、观察评价和随机对照试验的结果来看:在纽约心脏病学会(NYHA)心功能分级Ⅲ级和Ⅳ级心衰患者中,积极采用CRT能明显改善心脏功能,提高生活质量和活动能力[1-3]。

CRT被证实能改善心衰患者的心脏结构和功能,同时最大程度地减少心衰恶化的危险[1,2]。

2001年,第一个心脏再同步化装置在美国市场上出现,随后一年,另两个装置即双心室起搏(BIV-Pacing)和埋入式心脏除颤器(ICDs)经美国FDA批准使用。

最近,更新的ACC/AHA/NASPE心脏起搏器和除颤器指南推荐心衰患者采用起搏治疗成为II a 级指征[4]。

另一项大规模临床试验的初步报告显示:进展性心力衰竭患者采用CRT,能明显减少联合终点死亡率和住院率[5]。

本文简概CRT应用于心衰治疗的基本原理、机制,以及它的适应征和局限,并讨论各项大规模的临床试验。

一、心脏再同步化治疗的基本原理近1/3 收缩性心衰患者的QRS时限超过120ms,常见于左束支传导阻滞(LBBB)[6,7]。

在LBBB时,从右室(RV)传导到室间隔、再到左室(LV)的激动被延迟;前间隔的激动早于室间隔中、下部,最后传导到左室下壁和侧壁,这就导致了左、右心室收缩的不同步,室间隔的矛盾运动以及LV的整体协调性收缩丧失[8,9]。

LBBB也使主动脉延迟开放,主动脉瓣关闭、二尖瓣开放延迟,但并不影响右心室。

主动脉瓣关闭时间延迟,导致LV充盈时间缩短;另外心室延迟除极和非正常的复极,使部分心室收缩转为早期舒张,从而导致二尖瓣开放延迟,后者进一步缩短了LV充盈时间[8]。

LBBB患者常常伴有室间隔运动异常,这与心室失同步收缩相关,并造成了左右心室之间压力梯度的异常[8]。

因为室间隔矛盾运动,左室收缩末期内径(LVES)增大,局部间隔EF下降。

LBBB患者无论是否合并心脏疾病,左室射血分数(LVEF)、心输出量、平均主动脉压力和心室压力阶差dP/dt均下降[8,10,11]。

由于心室失同步收缩,可能出现二尖瓣关闭不全,原因在于心房收缩之后没有适时的心室收缩。

如果时间延迟足够长的话,会出现心室-心房压力剃度并可能造成舒张期的二尖瓣返流[12]。

对于LV功能不良者,心室失同步收缩加重了心室的机械损伤,在原有心衰史的患者中,这种负面作用更加危险。

长QRS时限的心衰患者死亡率增高与之相关[13-15]。

基于以上观察,可以推测LV功能不良合并心室传导延迟的患者能从起搏治疗中受益,因为更快速的心室除极能恢复心室同步收缩,换言之,一种更有利的收缩模式能纠正心房之间和/或心室之间的传导延迟,保持最理想的心房-心室(A V)同步。

激动时间的缩短也相应延长了心肌灌注时限。

从90年代中期,这些概念使我们逐步认识到CRT恢复心室同步收缩、改善心脏泵功能的价值[16]。

二、心脏再同步化治疗的机制CRT如何改善心力衰竭伴心室失同步患者的左室功能,目前机制并不完全清楚。

再同步治疗能改善LBBB导致的左、右心室失同步收缩和LV不协调运动。

已经证实,减少室内非同步收缩能改善LV整体功能,增加LV充盈时间,减少室间隔矛盾运动及二尖瓣返流,最终改善血液动力学[17,18](图1)。

心力衰竭患者长期接受CRT将从中获益更多。

1CRT能改善慢性心功能衰竭(CHF)所致的神经激素分泌紊乱[19]。

早期研究发现,CRT 能调节血浆去甲肾上腺素水平,但后来的研究没有再重复证实[20]。

最近的研究中有大量数据提示,脑钠肽及其他一些神经激素的分泌也能在治疗中被调节。

亦有数据显示CRT能恢复心衰的自主(植物神经)平衡。

在两项前瞻性研究中看到,BIV-P能显著改善心率变异度,提示心脏交感神经活动减弱,或副交感神经活动增强,或两者皆有[3,21]。

另一些研究证实CRT对LV重构有益。

Yu CM[22]等对25例NYHA Ⅲ或Ⅳ级心衰患者(基础EF<40%, QRS >140ms)行BIV-P治疗并进行评估。

在持续3个月的起搏治疗及起搏治疗停止后的4个星期中发现,在CRT期间心室的结构和功能有明显的改善。

3个月中记录到的EF、dP/dt、心指数和二尖瓣返流都有显著改善;LV收缩末期和舒张末期容积(LVESV,LVEDV)都有所下降(分别从205±68mL到168±67mL,162±54mL到122±42mL)。

但这些疗效都依赖于持续的起搏治疗,当治疗结束就会逐渐消失。

研究者总结出采用BIV-P治疗CHF 患者,能扭转不利的LV重构,LV同步机械收缩的改善是主要的治疗机制。

同样的结果在大规模临床试验中也得到证实。

在多中心随机临床研究(MIRACLE)中,323例NYHA Ⅲ级和Ⅳ级心衰患者入选,接受了CRT[1]。

在治疗前、治疗3个月和6个月分别用多普勒超声心动图检查,6个月后治疗组较对照组,LVESV、LVEDV减小(P<0.001),LV容积减少(P<0.01),EF增加(P<0.001),二尖瓣返流血流减少(P<0.001),心指数改善(P<0.001)。

三、心脏再同步化治疗的临床应用指征虽然CRT的应用还处于初步阶段,一些临床指南已根据现有的研究结果给出使用建议。

心衰患者在接受了OPT而症状仍未改善的情况下考虑采用CRT。

药物治疗应包括ACEI(或ARB)和β受体阻滞剂,及利尿剂、洋地黄制剂,除非患者不能耐受。

CRT不能视作是药物治疗的代替。

CRT的另一些临床指征是QRS≥120ms、LVEF≤35%和LV扩张。

CRT适合于NYHAⅢ或Ⅳ级的患者。

目前没有足够数据显示NYHA Ⅱ级的患者常规采用CRT是有益的,尽管理论上认为早期CRT能预防晚期心衰相关的并发症,以及延缓疾病进展。

此外,最初美国FDA未将房颤列入CRT的适应征,早期的数据支持CRT对于房颤患者是有益的,但确切的数据仍然缺乏[36,37]。

诸如此类问题仍有待解决,关键是选择患者的最佳标准[38]。

从已有的研究结果看,从CRT获益的不仅限于QRS>120ms、束支传导阻滞、各种病因的心衰。

最近的数据显示:CRT能帮助QRS时限正常的患者改善心室失同步收缩[39]。

如果能够证实对CRT产生反应的最佳预测指标是心室失同步收缩,那么在选择病人时,心电图描绘的传导延迟将变得不再重要。

有待探讨的一个问题是:CRT是否对合并RBBB的患者有疗效。

在MIRACLE和CONTAK-CD两项小样本试验中,RBBB患者与LBBB的治疗反应相同,而另外一些研究者提出,RBBB患者只有同时合并室间非同步收缩才会对治疗有反应[40]。

未来的研究将有助于我们规范NYHAⅢ-Ⅳ级患者采用CRT的适应征,而另一些研究能帮助我们扩大CRT的应用范围,如轻度心衰,轻度心室失同步收缩的患者。

现有的信息都来自 BIV-P和LV起搏治疗的比较,就这点而言,这些结果是不确定的,更深入的研究有待开展[36,41]。

另一个突出的问题是:如果技术方法、速度和并发症发生率都相似,是否考虑用BIV-P或LV起搏来代替传统的RV心尖部起搏。

四、心脏再同步化治疗的局限性和缺陷在临床试验中,CRT(经CS植入LV起搏电极技术)的成功率88%-92%[43],意味着8%-12%患者接受了手术但无法达到预期的目标。

而手术失败的患者必须再次尝试其他部位植入LV电极或心外膜植入电极的方法,或者只能放弃CRT。

该技术的并发症和标准起搏器、ICD技术相似,还可能面临冠状窦破裂或穿孔的风险,虽然发生率低,但会造成心衰患者的症状加重和死亡率上升。

如同前面讨论的,我们需要更规范CRT的适应征,患者在选择治疗前应了解更多的基础知识。

虽然乐观的估计治疗结果对患者是有益的,治疗者仍需要向他们提供确切的信息。

患者应该认识到:CRT和药物及其他治疗一样,尽管临床试验证明有显著疗效,大部分被治疗者对BIV-P也有良好的反应,但不是每个人对CRT都有主观和/或客观的反应。

即使患者在接受CRT后得到了主观和客观的改善,如果心衰症状加重,仍然提示心衰病理过程加重或CRT失效,或两者皆有。

CRT失效在心衰加重时变得更明显,或者当患者出现无诱因的疲乏和衰弱时,也提示治疗失效的存在。

此时患者必须就诊,测定夺获阈值,同时证实LV夺获是否存在。

当然其他原因的存在,也可能出现LV起搏端良好而CRT失效的情况[44]。

频繁或持续抑制LV激动的因素都会导致“失同步”:如果A V延迟模式设置过长,患者自身的房室传导会抑制BIV-P,治疗失效的情况就出现了;即使A V延迟被设置成最佳,患者内在的加速性A V传导也会导致BIV-P治疗失败;频繁的期前室性收缩也会抑制起搏器功能。

其中心室异常活动增加的原因有待明确。

根据心室变异的情况,无论室性心动过速持续性或非持续性,都需要调整心衰的治疗方案,加用特殊的抗心律失常药或ICD。

最后,CRT装置和双腔起搏器、ICDs一样,存在装置本身质量和电池寿命的问题。

CRT产生的最佳血液动力学不仅依赖LV激动部位[45],也和最适的A V延迟[12]、左、右心室激动时间有关[46]。

能获得最佳疗效的技术方法仍值得研究。

心衰患者的慢性心功能不全及体力活动后心率的不适当加速,会导致新的临床症状。

这多数由药物改变引起,而非内在窦房结功能丧失的结果。

心衰患者对药物的反应较慢,因此即使调整了β受体阻滞剂或其他药物的治疗方案,它的结果也并非立刻显现。

因而,患者在药物治疗方面作出的任何重大改变,都需要和起搏器监测中心治疗者沟通。

五、心脏再同步化治疗的临床研究表1总结了一系列CRT治疗心力衰竭的短期和长期研究[16,17,23-29]。

早期的BIV-P采用开胸方法将LV起搏电极植入心外膜,随后使用经静脉电极植入技术,后来特别设计了专用的LV起搏电极,通过完全经冠状窦(CS)植入的方法,来起搏LV游离壁。

经CS植入电极技术无需全身麻醉而且避免了开胸手术,对于心衰患者更为安全。

早期研究得出的结果,在以评价长期临床疗效的随机对照试验中也得到了同样的证实。

一些试验最近已经完成,而另一些目前在正进行中(表2)。

这些临床研究包括PATH-CHF试验, MUSTIC试验, MIRACLE 试验, MIRACLE ICD试验, VENTAK CHF/CONTAK CD研究, CARE HF研究及COMPANION研究。

1.PATH-CHFPATH-CHF是一项单盲、随机、交叉、对照研究。

在中重度CHF合并室间传导阻滞患者中,分别应用单心室起搏和BIV-P,来评价BIV-P的急性血液动力学效应,以及长期的临床疗效[3,30]。