心衰的规范化治疗共48页

- 格式:ppt

- 大小:3.37 MB

- 文档页数:48

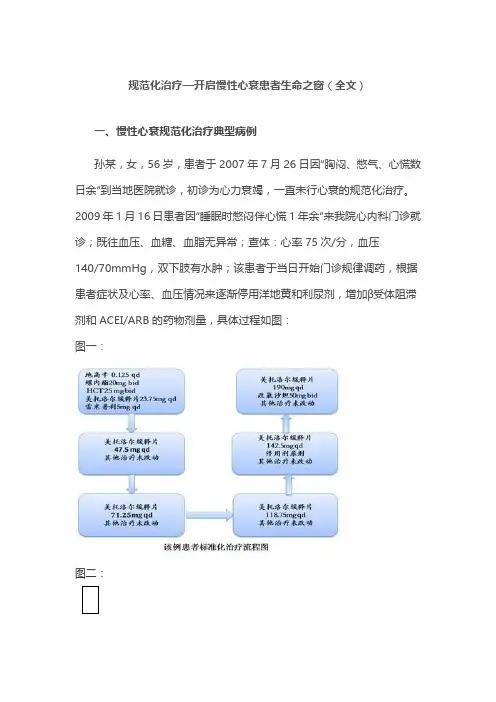

规范化治疗—开启慢性心衰患者生命之窗(全文)一、慢性心衰规范化治疗典型病例孙某,女,56岁,患者于2007年7月26日因“胸闷、憋气、心慌数日余”到当地医院就诊,初诊为心力衰竭,一直未行心衰的规范化治疗。

2009年1月16日患者因“睡眠时憋闷伴心慌1年余”来我院心内科门诊就诊;既往血压、血糖、血脂无异常;查体:心率75次/分,血压140/70mmHg,双下肢有水肿;该患者于当日开始门诊规律调药,根据患者症状及心率、血压情况来逐渐停用洋地黄和利尿剂,增加β受体阻滞剂和ACEI/ARB的药物剂量,具体过程如图:图一:图二:该患者在初诊时因伴有夜间憋闷和下肢水肿的症状,故初始用药采用小剂量地高辛、利尿剂和硝酸酯类扩管药改善症状,并开始加用小剂量的β受体阻滞剂和ACEI,随着患者症状的缓解,逐渐停用了利尿剂和地高辛,而β受体阻滞剂和RAS抑制剂在患者可以耐受的情况下逐渐用至目标剂量,患者最初使用雷米普利,但是因严重的干咳而改用氯沙坦。

根据我国和欧美最新的慢性心衰指南,对于心衰分期B阶段以上的患者,如无禁忌,β受体阻滞剂和ACEI的联合治疗应尽快启动(I A类推荐),需从一个较低的起始剂量尽早应用β受体阻滞剂和ACEI,β受体阻滞剂和ACEI的使用孰先孰后并不重要,重要的是尽早联用。

如果患者可以耐受当前的剂量,可以每隔2-4周剂量加倍,如果前一剂量出现不能耐受的情况,如液体潴留、有症状的低血压等,可暂缓加量并使用利尿剂、地高辛等药物改善症状,调药过程直至达到指南中推荐的目标剂量并长期维持,如果患者确实无法耐受目标剂量,以该患者所能耐受的最大剂量长期维持,当患者服用ACEI类药物出现严重的干咳等不良反应而不能耐受时,则可以换用ARB 类药物。

二、慢性心衰治疗模式回顾传统观点一直认为心衰是心肌收缩功能异常,导致心输出量下降,不能满足机体的血流灌注而产生一系列症状和体征的临床综合征,过去的治疗观点一直都以使用正性肌力药物和降低前、后负荷的药物为主,在20世纪40年代到60年代,心衰的治疗模式为“心肾模式”,即以强心、利尿治疗为主,70到80年代改为“心循环模式”,即在强心、利尿的基础上加用血管扩张剂,可同时减轻心脏前后负荷,改善心衰时的血流动力学,若病人有心律失常主张用抗心律失常药物积极控制,但是在80年代开始的一系列循证医学试验惊人的发现,非洋地黄类正性肌力药物长期使用增加死亡率,CAST试验证实I类抗心律失常药物用于器质性心脏病病人(包括心衰患者)增加死亡率,而一系列有关于ACEI、β受体阻滞剂和螺内酯的临床试验证实:慢性心衰患者应用ACEI、β受体阻滞剂和螺内酯等神经内分泌拮抗剂治疗可明显降低患者的住院率、心血管死亡风险和总死亡率,明显改善患者的临床症状和长期预后,故随着循证医学的进展,慢性心衰的治疗步入了“神经内分泌综合调控模式”,主要药物包括:β受体阻滞剂、ACEI/ARB、盐皮质激素受体拮抗剂。

慢性心力衰竭的规范化治疗一、心力衰竭易患阶段的治疗(一)心脏病危险因素的控制1、降压达标在校正其他危险因素以后,收缩压每增加20mmHg,慢性心衰的危险性增加56%;脉压每增加16mmHg,慢性心衰的危险性增加55%。

积极降压治疗将降低心衰的发生率,降压达标可使新发心衰的危险性降低50%,同时也降低高血压心脏病、冠心病、脑卒中等的发生率。

降压目标:一级目标血压;高危人群(合并糖尿病、肾功不全或脑卒中史)血压。

2、调脂治疗目标水平:无动脉粥样硬化、无冠心病危险因素的人群,TC<220mg/dl、LDL-C<140mg/dl;无动脉硬化,有冠心病危险因素人群TC<200mg/dl,LDL-C,120mg/dl, 动脉粥样硬化人群,TC<180mg/d、LDL-C<100mg/d。

3、糖尿病的防治糖尿病患者应将血糖控制到正常或接近正常的水平:餐前血糖5.0-7.2mmol/L,餐后血糖<10mmol/L;糖化血红蛋白<7%。

4、防止动脉粥样硬化主要包括:1)完全戒烟。

2)控制血压。

3)调脂治疗。

4)体育锻炼。

5)控制体重。

6)控制血糖; 7)抗血小板聚集或抗凝。

8)ACEI 9)B受体阻滞剂5、防治代谢综合征关于腹型肥胖我国的诊断标准是:腹围男性》90cm女性》80cm其余指标TG> 150mg/d;HDL-C男性v40mg/dl,女性v 50mg/dl;血压育空腹血糖> 100mg/d或明确诊断糖尿病。

6、控制其他危险因素(二)早期发现和干预心脏重塑初始环节定期随访和评估高危人群,包括明确心肌病家族史或接受心脏毒性物质的人群,必要时行超声心动图检查和检测BNP水平。

二、有器质性心脏病,无症状心力衰竭阶段的治疗(一)针对病因治疗1、冠心病急性心肌梗死的患者,简化为ABCDE方案:A,抗血小板聚集或抗凝,ACEI B, B受体阻滞剂,控制血压;C,禁止吸烟,调脂治疗;D,治疗糖尿病,健康饮食;E,卫生宣教,运动。

慢性心力衰竭的规范化治疗(全文)心力衰竭是多种原因导致心脏结构和/或功能的异常改变,使心室收缩和/或舒张功能发生障碍,从而引起的一组复杂临床综合征,是各种心脏疾病的严重表现或晚期阶段,死亡率和再住院率居高不下。

心力衰竭也是医学进展较快的领域之一,2018年中国更新了心力衰竭诊治指南[1]。

依据指南对心力衰竭患者进行规范化治疗,是改善预后的基础。

但在临床实践中,心衰治疗仍存在较多不规范之处,本文将着重在这些方面进行综述。

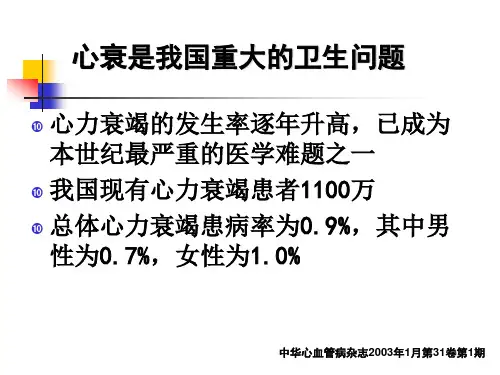

1、我国心力衰竭现状2003年的流行病学调查显示,我国35~74岁成人心衰患病率为0.9%[2]。

随着我国人口老龄化加剧,冠心病、高血压、糖尿病、肥胖等慢性病的发病呈上升趋势,医疗水平的提高使心脏疾病患者生存期延长,导致我国心衰患病率呈持续升高趋势。

根据左心室射血分数(1eft ventricular ejection fraction,LVEF),心力衰竭可分为射血分数降低的心衰(heart faihtre with reduced ejection fraction,HFrEF)、射血分数保留的心衰(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)和射血分数中间值的心衰(heart failure with mid—range ejection fraction,HFmrEF)。

我国心力衰竭整体院内死亡率为4.1%[1]。

2、改善预后的药物治疗药物治疗是心力衰竭治疗的基石,改善心力衰竭预后药物主要包括:肾素-血管紧张素系统抑制剂、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂。

中国心力衰竭注册登记研究[3]显示,国内ACEI/ARB类药物使用率为27.0%,β受体阻滞剂使用率为25.6%,螺内酯使用率为26.6%,远远低于欧美水平。

即使将不能耐受药物治疗的患者排除,我国HF-rEF患者ACEI/ARB 使用率仅为67.5%,欧美该比例均>80%,β受体阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂的情况与之类似。