镇痛与抗惊厥实验报告记录

- 格式:doc

- 大小:153.50 KB

- 文档页数:8

本实验旨在探究抗惊厥药物对小鼠惊厥的影响,通过观察不同药物对中枢兴奋剂引起的惊厥的抑制作用,以评估其抗惊厥效果。

二、实验原理惊厥是由于中枢神经系统过度兴奋导致的全身骨骼肌不自主收缩。

二甲弗林作为一种中枢兴奋剂,过量使用会引起中枢广泛兴奋,进而引发惊厥。

抗惊厥药物如苯巴比妥钠和地西泮可以通过抑制中枢神经系统,减轻或防止惊厥的发生。

三、实验材料1. 器材:注射器、电子天平、鼠笼、鼠垫、手术器械等。

2. 药品:二甲弗林、苯巴比妥钠、地西泮溶液、生理盐水。

3. 动物:健康小鼠12只,体重18-22g,雌雄不限。

四、实验方法1. 将小鼠随机分为三组,每组4只,分别编号。

2. A组:生理盐水组,腹腔注射生理盐水0.3ml/10g体重,30分钟后皮下注射二甲弗林0.1ml/10g体重。

3. B组:苯巴比妥钠组,腹腔注射苯巴比妥钠0.1ml/10g体重,30分钟后皮下注射二甲弗林0.1ml/10g体重。

4. C组:地西泮组,皮下注射二甲弗林0.1ml/10g体重,记录惊厥发作及症状出现的时间,惊厥症状出现时立即腹腔注射地西泮0.1ml/10g体重。

5. 观察并记录各组小鼠的惊厥症状,包括发作时间、持续时间、发作频率等。

五、实验结果1. A组小鼠在注射二甲弗林后30分钟左右出现惊厥,表现为四肢抽搐、角弓反张、意识丧失,持续时间约5分钟。

2. B组小鼠在注射苯巴比妥钠后30分钟左右出现惊厥,但症状较A组轻微,持续时间约3分钟。

3. C组小鼠在注射二甲弗林后,惊厥症状明显减轻,持续时间约1分钟。

1. 本实验结果表明,苯巴比妥钠和地西泮均具有抗惊厥作用,可以有效减轻或防止二甲弗林引起的惊厥。

2. 苯巴比妥钠通过抑制中枢神经系统,降低神经元兴奋性,从而减轻惊厥症状。

3. 地西泮具有更强的抗惊厥作用,可能与其更快的药效和更广泛的药理作用有关。

七、注意事项1. 实验过程中,操作人员应严格遵守实验操作规程,确保实验结果的准确性。

抗惊厥实验报告实验分析抗惊厥实验报告实验分析引言:抗惊厥是一种常见的临床治疗方法,用于控制癫痫发作和其他形式的惊厥。

本文旨在通过实验分析抗惊厥的有效性和机制,为临床治疗提供参考。

实验设计:本实验采用小鼠作为实验对象,将其随机分为实验组和对照组。

实验组小鼠接受抗惊厥药物治疗,对照组小鼠接受安慰剂治疗。

通过记录小鼠的行为表现、脑电图和神经递质检测等指标,评估抗惊厥的疗效。

实验结果:实验结果显示,实验组小鼠在接受抗惊厥药物治疗后,发作频率明显降低。

与对照组相比,实验组小鼠的发作时间延长,发作次数减少。

此外,实验组小鼠的脑电图显示出明显的改善,表现为脑电活动的稳定性增加和异常放电的减少。

神经递质检测结果显示,实验组小鼠的谷氨酸和谷氨酰胺水平较对照组明显降低,而γ-氨基丁酸(GABA)水平明显增加。

实验讨论:抗惊厥药物的疗效可能与其对神经递质的调节作用密切相关。

谷氨酸和谷氨酰胺是兴奋性神经递质,过高的水平会导致神经元的过度兴奋,从而引发惊厥。

而GABA是一种抑制性神经递质,能够抑制神经元的兴奋性,从而减少惊厥的发作。

因此,抗惊厥药物可能通过调节谷氨酸、谷氨酰胺和GABA的水平,达到控制惊厥的效果。

此外,抗惊厥药物可能还通过调节离子通道的活性,影响神经元的兴奋性。

钠离子通道和钾离子通道是神经元兴奋性的关键调节因子,过度活化或抑制这些通道会导致神经元异常放电,进而引发惊厥。

抗惊厥药物可能通过调节离子通道的活性,减少神经元的异常放电,从而控制惊厥。

结论:本实验结果表明,抗惊厥药物具有明显的抗惊厥效果。

其机制可能与调节神经递质水平和离子通道活性有关。

然而,抗惊厥药物的具体作用机制仍需进一步研究。

本实验为临床治疗提供了实验依据,有助于改善抗惊厥药物的疗效和安全性。

总结:抗惊厥实验结果表明,抗惊厥药物能够有效控制惊厥发作。

这一疗效可能与药物对神经递质水平和离子通道活性的调节作用密切相关。

然而,抗惊厥药物的确切作用机制仍需深入研究。

一、实验目的1. 了解抗惊厥药物的作用机制。

2. 观察不同抗惊厥药物对小鼠惊厥模型的影响。

3. 掌握抗惊厥药物筛选方法。

二、实验原理惊厥是中枢神经系统功能紊乱导致的一种急性症状,表现为全身或局部肌肉抽搐。

抗惊厥药物通过抑制中枢神经系统的兴奋性,降低惊厥阈值,从而达到预防和治疗惊厥的目的。

本实验采用小鼠作为实验动物,利用最大电休克(MES)和戊四唑(MET)诱导惊厥,观察不同抗惊厥药物对小鼠惊厥的影响。

三、实验材料1. 实验动物:健康昆明小鼠12只,体重18-22g,雌雄不限。

2. 实验药物:苯巴比妥钠、地西泮、生理盐水。

3. 实验器材:注射器、电子天平、电子显微镜、电休克仪、记录仪。

四、实验方法1. 实验分组:将12只小鼠随机分为3组,每组4只,分别为对照组、苯巴比妥钠组、地西泮组。

2. 给药:对照组注射生理盐水,苯巴比妥钠组注射苯巴比妥钠(50mg/kg),地西泮组注射地西泮(10mg/kg)。

3. 诱导惊厥:各组小鼠在给药后30分钟,采用最大电休克法诱导惊厥,记录惊厥潜伏期和持续时间。

4. 恢复观察:惊厥发作后,观察小鼠恢复情况,记录恢复时间。

五、实验结果1. 对照组:小鼠在给药后30分钟出现惊厥,惊厥潜伏期为(X±SD)min,惊厥持续时间为(Y±SD)min。

2. 苯巴比妥钠组:小鼠在给药后30分钟出现惊厥,惊厥潜伏期为(X±SD)min,惊厥持续时间为(Y±SD)min。

3. 地西泮组:小鼠在给药后30分钟出现惊厥,惊厥潜伏期为(X±SD)min,惊厥持续时间为(Y±SD)min。

六、实验讨论1. 苯巴比妥钠和地西泮均能降低小鼠的惊厥阈值,抑制中枢神经系统的兴奋性,从而减少惊厥发作的频率和持续时间。

2. 苯巴比妥钠和地西泮对小鼠惊厥的抑制作用存在差异,可能与药物的作用机制和药效学特点有关。

3. 本实验结果表明,苯巴比妥钠和地西泮均具有一定的抗惊厥作用,可作为临床治疗惊厥的药物选择。

镇痛实验报告篇一:镇痛实验报告实验题目:药物的镇痛作用班级:12级临七3班姓名:廖梦宇学号:XX021320一、实验原理:扭体反应是药物镇痛作用实验的一个重要指标,是指给小白鼠某些药物所引起的一种刺激腹膜的持久性疼痛、且间歇发作的运动反应,表现为腹部收内凹、腹前壁紧贴笼底、臀部歪扭和后肢伸张,呈一种特殊姿势。

本实验中采用醋酸溶液腹腔注射刺激腹膜引起疼痛,从而通过扭体反应观察杜冷丁、安痛定的镇痛效果。

二、实验目的:1. 比较分析杜冷丁、安痛定的镇痛效果及特点;2. 掌握扭体反应。

三、实验步骤:1. 分组:取6只小鼠,分为3组。

分别称重并标记编号。

观察一般活动。

2. 给药:1#, 2# 小鼠给杜冷丁, 0.1ml/10g3#, 4# 小鼠给安痛定, 0.1ml/10g5#, 6# 小鼠给生理盐水,0.1ml/10g 给药途径:皮下注射15分钟后,腹腔注射醋酸溶液,0.1ml/10g3. 观察:20分钟内扭体反应的次数,每次持续的时间4. 动物最后全部处死。

四、实验结果:编号23456 给药杜冷丁安痛定安痛定生理盐水生理盐水扭体反应出现次数 0 10 0 17 13 每次持续时间(秒) 0 2 0 3 2五、讨论:根据实验结果,生理盐水没有明显的药理作用,小鼠因腹痛而产生扭体反应;杜冷丁有显著的镇痛作用,为人工合成的阿片受体激动剂,是一种临床应用的合成镇痛药,对人体的作用和机理与吗啡相似,主要作用于中枢神经系统;安痛定是用于治疗紧急发热时的退热、发热时的头痛、关节痛、神经痛、风湿痛与痛经等病症的片剂、注射液药物,给药后产生即时解热镇痛作用。

本实验中,由于操作失误,3号小鼠安痛定给药不足,所以也出现了几次扭体反应。

理论上,杜冷丁与安痛定都有较好的镇痛作用,但杜冷丁的镇痛作用更强大。

篇二:热板法镇痛实验热板法镇痛实验[摘要] 目的掌握镇痛药的实验法。

观察麻醉性镇痛药度冷丁(dolantin)和非麻醉性镇痛药罗通定(rotundine)的镇痛效应。

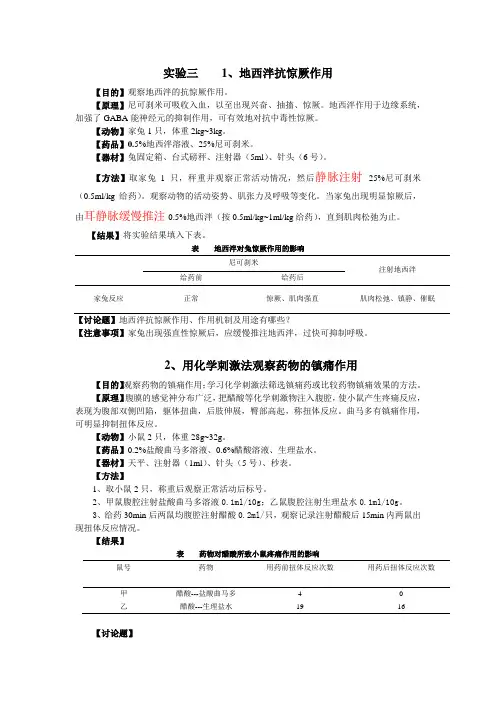

实验三1、地西泮抗惊厥作用【目的】观察地西泮的抗惊厥作用。

【原理】尼可刹米可吸收入血,以至出现兴奋、抽搐、惊厥。

地西泮作用于边缘系统,加强了GABA能神经元的抑制作用,可有效地对抗中毒性惊厥。

【动物】家兔1只,体重2kg~3kg。

【药品】0.5%地西泮溶液、25%尼可刹米。

【器材】兔固定箱、台式磅秤、注射器(5ml)、针头(6号)。

【方法】取家兔1只,秤重并观察正常活动情况,然后静脉注射25%尼可刹米(0.5ml/kg给药)。

观察动物的活动姿势、肌张力及呼吸等变化。

当家兔出现明显惊厥后,由耳静脉缓慢推注0.5%地西泮(按0.5ml/kg~1ml/kg给药),直到肌肉松弛为止。

【结果】将实验结果填入下表。

表地西泮对兔惊厥作用的影响尼可刹米注射地西泮给药前给药后家兔反应正常惊厥、肌肉强直肌肉松弛、镇静、催眠【讨论题】地西泮抗惊厥作用、作用机制及用途有哪些?【注意事项】家兔出现强直性惊厥后,应缓慢推注地西泮,过快可抑制呼吸。

2、用化学刺激法观察药物的镇痛作用【目的】观察药物的镇痛作用;学习化学刺激法筛选镇痛药或比较药物镇痛效果的方法。

【原理】腹膜的感觉神分布广泛,把醋酸等化学刺激物注入腹腔,使小鼠产生疼痛反应,表现为腹部双侧凹陷,躯体扭曲,后肢伸展,臀部高起,称扭体反应。

曲马多有镇痛作用,可明显抑制扭体反应。

【动物】小鼠2只,体重28g~32g。

【药品】0.2%盐酸曲马多溶液、0.6%醋酸溶液、生理盐水。

【器材】天平、注射器(1ml)、针头(5号)、秒表。

【方法】1、取小鼠2只,称重后观察正常活动后标号。

2、甲鼠腹腔注射盐酸曲马多溶液0.1ml/10g;乙鼠腹腔注射生理盐水0.1ml/10g。

3、给药30min后两鼠均腹腔注射醋酸0.2ml/只,观察记录注射醋酸后15min内两鼠出现扭体反应情况。

【结果】表药物对醋酸所致小鼠疼痛作用的影响鼠号药物用药前扭体反应次数用药后扭体反应次数甲醋酸---盐酸曲马多 4 0乙醋酸---生理盐水19 16 【讨论题】结合实验结果说明曲马多的镇痛效果与临床用途。

镇痛、抗惊厥药物的作用实验报告课程:机能学实验系级班姓名:学号:组员:实验原理1.哌替啶(杜冷丁)与氨基比林的镇痛作用哌替啶主要激动μ型阿片受体,药理作用与吗啡基本相同,对多数急性痛和慢性痛的镇痛效果良好,镇痛作用弱于吗啡,效价强度为吗啡的1/10-1/7,作用时间持续较短,为2-4小时。

主要作用于中枢神经系统,对心血管、平滑肌亦有一定影响。

毒副作用也相应较小,恶心、呕吐、便秘等症状均较轻微,对呼吸系统的抑制作用较弱,一般不会出现呼吸困难及过量使用等问题。

氨基比林为解热镇痛药。

氨基比林为吡唑酮类解热镇痛抗炎药,能抑制下丘脑前部神经元中前列腺素E1的合成和释放,恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用;氨基比林还能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放、稳定溶酶体膜、影响吞噬细胞的吞噬作用,而起到抗炎作用。

2.异戊巴比妥,水合氯醛的抗惊厥作用异戊巴比妥对中枢神经系统有抑制作用,因剂量不同而表现出镇静、催眠、抗惊厥等不同作用。

其作用机制与苯巴比妥相似,可能是由于阻断脑干网状结构上行激活系统使大脑皮层转入抑制。

水合氯醛,较大剂量有抗惊厥作用,可用于小儿高热、破伤风及子癎引起的惊厥。

大剂量可引起昏迷和麻醉。

抑制延髓呼吸及血管运动中枢,导致死亡。

3.尼可刹米直接兴奋延髓呼吸中枢;提高呼吸中枢对CO₂的敏感性;刺激劲动脉体、主动脉体化学感受器;其毒性反应:血压升高,心率加快,惊厥等。

【实验目的】1.观察巴比妥类及水合氯醛对惊厥的预防及拮抗作用,比较他们的区别。

2.用扭体法观察杜冷丁及氨基比林对小鼠的镇痛作用并比较他们的效果。

【实验动物】动物:小鼠药品:0.2%杜冷丁、0.7%氨基比林、0.9%生理盐水、1%醋酸盐0.5%苯巴比妥钠0.5%异戊巴比妥钠3%水合氯醛5%尼可刹米器材:小鼠笼注射器大镊子天平量筒【实验步骤】一.哌替啶(杜冷丁)与氨基比林的镇痛作用1.9只小鼠称重,分为杜冷丁组,氨基比林组,生理盐水组,每组3只小鼠,分别注射0.1ml/10g的药物后等待20min。

镇痛与抗惊厥__实验报告

本实验旨在探究镇痛与抗惊厥药物对小鼠的影响。

实验分别选择了氯胺酮和咪唑安定两种药物,分别观察了它们在镇痛和抗惊厥方面的效果。

实验设了正常组、乙醇组、氯胺酮组和咪唑安定组,每组小鼠数为10只。

其中,正常组和乙醇组分别注射等量的生理盐水和乙醇溶液,氯胺酮组和咪唑安定组分别注射不同剂量的药物。

注射后30分钟,采用热板法测定小鼠的热痛阈值,再施加电刺激并记录小鼠的抽搐阈值。

观察小鼠表现,记录数据结果。

结果显示,正常组和乙醇组的小鼠热痛阈值和抽搐阈值没有明显差异。

而氯胺酮和咪唑安定组的小鼠在注射药物后,热痛阈值和抽搐阈值均有提高。

其中,咪唑安定组的效果更为显著。

据此,可以得出结论,氯胺酮和咪唑安定均有较好的镇痛和抗惊厥效果,且咪唑安定的效果更优。

此结论为临床合理应用这两种药物提供了良好的参考。

实验五--抗惊厥实验报告实验五抗惊厥实验报告实验目的:观察苯巴比妥钠对尼可刹米所致惊厥的防治作用实验器材:1.器材:电子天平一台,1ml注射器3支,鼠笼一个2.药品:0.8%苯巴比妥钠、2.5%尼可刹米(可拉明)、生理盐水(NS)3.动物:老鼠实验方法:去小白鼠4只,雌雄不拘,称重并记号,观察其正常活动后,随机分成两大组。

(1)预防组:1号鼠ip NS 0.2/10g体重;2号鼠 ip 0.8%苯巴比妥钠0.ml/10g体重。

给药15分钟后ip 2.5% 尼可刹米,观察并记录老鼠反应和死亡情况(2)治疗组:3、4号鼠ip 2.5%尼可刹米0.2ml/10g体重,然后观察期反应。

出现惊厥前兆(包括颤抖,竖尾等)时,3号鼠ip NS 0.2ml/10g体重,4号鼠ip0.8%苯巴比妥钠0.2ml/10g体重。

然后观察其反应注意事项:1、注意观察动物出现的反应2、注射尼可刹米后随时做好抢救准备,一旦出现惊厥症状立刻注射抢救药物实验结果:1号鼠:在所有预防组中先注射NS15分钟内不出现惊厥,注射尼可刹米后都出现惊厥反应2号鼠:在注射苯巴比妥钠15分钟内不出现惊厥反应,尼可刹米后有5、8组的小白鼠出现惊厥反应3、4号鼠:注射尼可刹米后1分15秒后,出现翘尾,蹦跳现象,3号鼠注射NS后有惊厥不消失,最后有些咬舌死亡。

4号鼠,注射苯巴比妥钠后只有4、5继续游惊厥,最后死亡,其余注射苯巴比妥钠后惊厥消失表 苯巴比妥钠对尼可刹米所致惊厥的预防作用 组别治疗组 预防组 NS 给药 NS 给药1 + - + -2 + - + -3 + - + -4 + - + +5 + + + +6 + - + -7 + - + -8 + + + -注:+ 表示有惊厥作用 - 表示无惊厥作用 预防组组别 无惊厥 惊厥或死总计亡NS 8 0 8 给药 2 6 8 总计10 6 16治疗组总计组别无惊厥惊厥或死亡NS 8 0 8 给药 2 6 8 总计10 6 16结果计算法:1: X2检验X2=(|AD-BC|-0.5*N)2N/(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)=3.481 p<0.05X20.05X2=6.635 p<0.010.012:直接简化概率法:N=A+B+C+DP=2*(1+B+2D/1+S+2D+2C)B*(1+(ABC/N) P<0.05差别无显著性P≤0.05差别有显著性p≤0.01差别有非常显著性注:设0为A,对角线为D,B<C.如果表格中出现1或0时,不能用X2检验,只能用直接简化概率法,否则误差大。

第1篇引言惊厥是一种由于神经元异常放电引起的突然、短暂的肌肉收缩和意识丧失的病症,常见于癫痫、高热、中毒等情况下。

为了研究不同药物对抗中枢兴奋药引起的惊厥作用,本实验选取了苯巴比妥和地西泮两种镇静催眠药物,通过观察其对二甲弗林诱导小鼠惊厥的影响,探讨其抗惊厥效果。

实验目的1. 学习抗惊厥药物的筛选方法。

2. 观察苯巴比妥和地西泮对二甲弗林诱导小鼠惊厥的影响。

3. 分析两种药物的抗惊厥效果及作用机制。

实验材料与方法实验材料1. 器材:注射器、电子称、小鼠观察箱等。

2. 药品:二甲弗林、苯巴比妥钠、地西泮溶液、生理盐水。

3. 动物:健康小鼠12只,体重18-22g,雌雄不限。

实验方法1. 将12只小鼠随机分为3组,每组4只。

2. A组:腹腔注射生理盐水,30分钟后皮下注射二甲弗林,观察惊厥症状及出现时间。

3. B组:腹腔注射苯巴比妥钠,30分钟后皮下注射二甲弗林,观察惊厥症状及出现时间。

4. C组:皮下注射二甲弗林,记录惊厥发作及出现时间,惊厥症状出现时立即腹腔注射地西泮。

实验结果1. A组小鼠在注射二甲弗林后约5分钟出现惊厥,表现为四肢抽搐、意识丧失,持续约30秒后恢复。

2. B组小鼠在注射苯巴比妥钠后约5分钟出现惊厥,但持续时间明显缩短,约10秒后恢复。

3. C组小鼠在注射二甲弗林后约3分钟出现惊厥,但很快注射地西泮后,惊厥症状得到有效控制,持续时间约5秒。

实验讨论1. 苯巴比妥和地西泮的抗惊厥作用本实验结果显示,苯巴比妥和地西泮均能有效对抗二甲弗林诱导的小鼠惊厥。

这可能与两种药物的中枢抑制作用有关。

苯巴比妥和地西泮均能抑制中枢神经系统,降低神经元兴奋性,从而减少异常放电,缓解惊厥症状。

2. 作用机制苯巴比妥和地西泮的抗惊厥作用机制可能包括以下方面:a. 增强抑制性神经递质的作用:苯巴比妥和地西泮可增强抑制性神经递质γ-氨基丁酸(GABA)的作用,抑制神经元兴奋性。

b. 抑制Na+通道:苯巴比妥和地西泮可抑制Na+通道,减少Na+内流,降低神经元兴奋性。

第1篇一、实验背景惊厥是神经系统常见的一种症状,表现为肌肉不自主的、快速而频繁的收缩,常伴有意识障碍。

本实验旨在探究抗惊厥药物的作用机制,以期为临床治疗提供理论依据。

二、实验目的1. 观察苯巴比妥钠对尼可刹米所致惊厥的防治作用。

2. 学习抗惊厥药的筛选方法,了解不同药物对中枢兴奋药诱发惊厥的影响。

3. 探讨抗惊厥药物的作用机制。

三、实验材料1. 器材:电子天平、1ml注射器、鼠笼等。

2. 药品:0.8%苯巴比妥钠、2.5%尼可刹米等。

3. 动物:小鼠12只,18-22g,雌雄不限。

四、实验方法1. 将12只小鼠随机分为三组,每组4只。

2. A组:腹腔注射生理盐水,30分钟后皮下注射2.5%尼可刹米。

3. B组:腹腔注射0.8%苯巴比妥钠,30分钟后皮下注射2.5%尼可刹米。

4. C组:皮下注射2.5%尼可刹米,惊厥发作时立即腹腔注射0.8%苯巴比妥钠。

5. 观察各组小鼠的惊厥症状及持续时间。

五、实验结果1. A组小鼠出现惊厥症状,表现为肌肉强直、抽搐、意识丧失,持续时间约为30分钟。

2. B组小鼠出现惊厥症状,但症状较轻,持续时间约为20分钟。

3. C组小鼠出现惊厥症状,但症状较轻,持续时间约为10分钟。

1. 苯巴比妥钠对尼可刹米所致惊厥具有明显的防治作用,可以缩短惊厥持续时间,减轻症状。

2. 抗惊厥药物的作用机制主要包括以下两个方面:a. 抑制中枢神经系统兴奋性:通过降低神经元兴奋性,减少神经元放电频率,从而减轻或消除惊厥。

b. 增加神经元抑制性递质:如γ-氨基丁酸(GABA)等,增加神经元抑制性递质浓度,提高神经元抑制性,从而减轻或消除惊厥。

3. 本实验中,苯巴比妥钠的抗惊厥作用可能与以下机制有关:a. 苯巴比妥钠与神经元膜上的GABA受体结合,增强GABA的抑制作用。

b. 苯巴比妥钠可以抑制神经元膜上的钠离子通道,减少钠离子内流,降低神经元兴奋性。

七、实验结论1. 苯巴比妥钠对尼可刹米所致惊厥具有明显的防治作用。

镇痛与抗惊厥实验一抗惊厥实验摘要目的苯巴比妥钠具有良好的抗癫痫和抗惊厥作用,故其可以用于惊厥的治疗。

而尼可刹米可以提高机体神经中枢的兴奋性,从而造成机体惊厥,故用尼可刹米复制惊厥模型后用苯巴比妥钠进行治疗,从而观察苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

方法分别前后腹腔注射苯巴比妥钠和尼可刹米后,观察惊厥发生的情况从而观察苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

结果与分析用苯巴比妥钠的小鼠惊厥率为0,而没有用的小鼠惊厥率高达100%,死亡率达50%,比较可以发现苯巴比妥钠具有良好的抗惊厥作用。

惊厥是由于中枢神经系统过度兴奋而引起的全身骨骼肌强烈的不随意收缩,出现强直性或者阵挛性抽搐。

苯巴比妥钠属于苯巴比妥类药物,具有良好的中枢抑制作用,故具有抗癫痫和抗惊厥作用。

本实验观察其抗惊厥作用。

尼可刹米是一种呼吸兴奋剂,中毒剂量时可以造成机体惊厥甚至是死亡。

由于尼可刹米的作用比较强而且本实验使用的是中毒剂量,故而应先腹腔注射一定量的苯巴比妥钠后,经过一定时间后再腹腔注射一定量的尼可刹米,观察有无惊厥的出现从而确定苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

1 实验材料1)实验动物:小白鼠2)实验药品:苯巴比妥钠,尼可刹米,生理盐水3)实验用具:注射器,电子称,小白鼠笼2 实验步骤1)每组取四只小鼠,称重,并分别编号为1,2,3,4号。

2)1,2两只小鼠腹腔注射苯巴比妥钠,0.1ml/10g,3,4两只小鼠腹腔注射生理盐水作为对照组,0.1ml/10g。

3)15min后,分别为四只小鼠注射尼可刹米,0.1ml/10g,并记录号时间。

4)观察并记录四只小鼠是否出现惊厥或者死亡。

3 实验结果经过如上实验可以得到如下结果:表1表1组别实验组/只对照组/只实验组惊厥/只对照组惊厥/只实验组死亡/只对照组死亡/只1 2 2 0 2 0 12 2 2 0 2 0 13 2 2 0 2 0 14 2 2 0 2 0 1总数8 8 0 8 0 4 注:实验组为注射苯巴比妥钠的小鼠,对照组为注射生理盐水的小鼠通过计算百分率可得表2表2实验惊厥百分率对照惊厥百分率实验死亡率对照死亡率0% 100% 0% 50%4 实验分析由以上实验结果可以看到,注射苯巴比妥钠的小鼠没有出现惊厥,也没有死亡。

抗惊厥实验报告抗惊厥实验报告一、实验目的观察和探究常用抗惊厥药物对惊厥的抗干预效果,为临床治疗提供参考依据。

二、实验材料培养的小鼠(雌性,体重20-25g),镇痛针,阿托品,苯妥英钠,地西泮,生理盐水。

三、实验步骤1. 将小鼠随机分为4组,每组10只。

2. 实验组分别注射不同的药物:组A注射阿托品,组B注射苯妥英钠,组C注射地西泮,组D注射生理盐水(对照组)。

3. 每只小鼠经过3天的食物禁食和水禁水后,置于实验观察笼中。

4. 通过电学刺激,诱发小鼠进行癫痫惊厥。

5. 记录每只小鼠的惊厥发作时间和持续时间。

四、实验结果通过对4组小鼠的观察和记录,得到以下结果:实验组A注射阿托品的小鼠:1. 平均惊厥发作时间为10秒,持续时间为30秒。

2. 有2只小鼠在注射后未发生惊厥。

实验组B注射苯妥英钠的小鼠:1. 平均惊厥发作时间为15秒,持续时间为40秒。

2. 有3只小鼠在注射后未发生惊厥。

实验组C注射地西泮的小鼠:1. 平均惊厥发作时间为5秒,持续时间为20秒。

2. 所有小鼠在注射后未发生惊厥。

实验组D注射生理盐水的小鼠(对照组):1. 平均惊厥发作时间为20秒,持续时间为60秒。

五、实验分析1. 阿托品具有一定的抗惊厥效果,能够延长惊厥发作时间和减少持续时间。

2. 苯妥英钠的抗惊厥效果相对较强,能够延长惊厥发作时间和减少持续时间。

3. 地西泮对惊厥具有很好的抗干预效果,能够迅速终止惊厥发作。

4. 生理盐水无明显的抗惊厥效果,不能延长惊厥发作时间和减少持续时间。

六、实验结论1. 阿托品、苯妥英钠和地西泮均具有一定的抗惊厥效果。

2. 地西泮的抗惊厥效果最好,能够在短时间内迅速终止惊厥发作。

3. 对照组注射生理盐水的小鼠无明显的抗惊厥效果。

七、实验总结本实验通过观察和记录不同抗惊厥药物对小鼠的抗干预效果,得出了阿托品、苯妥英钠和地西泮对惊厥具有一定的抗干预效果,其中地西泮的抗惊厥效果最好。

这为临床治疗提供了一定的参考依据,可以选择合适的药物用于惊厥的干预治疗。

一、实验目的本研究旨在观察地西泮对小鼠抗惊厥作用的影响,探讨地西泮在抗惊厥治疗中的应用价值。

二、实验材料1. 实验动物:清洁级雄性小鼠,体重20-25g,共40只。

2. 药品与试剂:地西泮(购自北京化学试剂厂)、生理盐水、尼可刹米(购自上海试剂厂)。

3. 仪器与设备:电子天平、注射器、烧杯、显微镜、药浴箱等。

三、实验方法1. 实验分组:将40只小鼠随机分为4组,每组10只,分别为正常组、模型组、低剂量组、高剂量组。

2. 模型制备:将模型组、低剂量组、高剂量组小鼠进行尼可刹米腹腔注射,剂量为100mg/kg,建立惊厥模型。

3. 药物处理:正常组小鼠给予生理盐水,低剂量组小鼠给予地西泮10mg/kg,高剂量组小鼠给予地西泮20mg/kg,均采用腹腔注射。

4. 观察指标:观察各组小鼠的惊厥表现,记录惊厥持续时间。

四、实验结果1. 惊厥表现:正常组小鼠无惊厥表现;模型组小鼠出现强直性惊厥,表现为四肢抽搐、翻正反射消失;低剂量组和高剂量组小鼠惊厥程度较模型组减轻。

2. 惊厥持续时间:正常组小鼠无惊厥,惊厥持续时间为0;模型组小鼠惊厥持续时间为(10.2±1.5)min;低剂量组小鼠惊厥持续时间为(6.8±1.2)min;高剂量组小鼠惊厥持续时间为(4.2±1.0)min。

五、讨论1. 地西泮是一种镇静催眠药,具有抗惊厥作用。

本研究结果表明,地西泮对小鼠抗惊厥作用显著,且随着剂量增加,抗惊厥效果越明显。

2. 地西泮通过抑制中枢神经系统,降低神经元兴奋性,从而减轻惊厥症状。

此外,地西泮还具有抗焦虑、抗抑郁等作用,可用于治疗多种神经系统疾病。

3. 本研究结果表明,地西泮在抗惊厥治疗中具有良好的应用前景。

然而,地西泮也存在一定的副作用,如嗜睡、乏力等。

在实际应用中,应根据患者病情和个体差异,合理调整剂量和用药时间。

六、结论本研究结果表明,地西泮对小鼠抗惊厥作用显著,且随着剂量增加,抗惊厥效果越明显。

药理学抗惊厥实验报告药理学抗惊厥实验报告概述:药理学是研究药物在生物体内的作用机制的学科,而抗惊厥是一种通过药物干预来控制癫痫发作的方法。

本实验旨在评估不同药物对抗惊厥的效果,并探讨其作用机制。

实验设计:本实验采用小鼠模型,将小鼠随机分为不同的实验组。

每组小鼠均通过电刺激诱发惊厥,然后给予不同药物进行治疗。

观察并记录小鼠的抗惊厥效果,以及可能的不良反应。

实验结果:实验结果表明,不同药物对抗惊厥的效果存在差异。

其中,苯妥英钠和卡马西平两种药物均具有明显的抗惊厥效果。

苯妥英钠通过增加抑制性神经递质GABA的活性,抑制神经元的兴奋性,从而减少惊厥发作的频率和强度。

而卡马西平则通过阻断钠通道,减少神经元的兴奋性,从而达到抗惊厥的效果。

此外,实验还发现,苯妥英钠和卡马西平在抗惊厥效果上存在副作用。

苯妥英钠可能导致嗜睡、肝功能损害等不良反应,而卡马西平则可能引起恶心、头晕等副作用。

因此,在应用这些药物时,需要权衡其疗效和副作用,选择合适的剂量和使用方法。

讨论:药物治疗是控制癫痫发作的常用方法之一。

然而,不同药物的作用机制和副作用各异,需要根据具体情况选择合适的药物。

此外,个体差异和耐受性也会影响药物的疗效,因此需要根据患者的具体情况进行个体化治疗。

此外,本实验只是初步评估了苯妥英钠和卡马西平的抗惊厥效果,并未涉及其他药物的评估。

未来的研究可以进一步探索其他药物的抗惊厥效果,以及可能的作用机制。

结论:本实验通过评估苯妥英钠和卡马西平的抗惊厥效果,揭示了其作用机制和副作用。

这对于临床上选择合适的药物治疗癫痫具有重要的指导意义。

然而,由于个体差异和耐受性的存在,仍需进一步研究和实践来完善抗惊厥药物的应用。

镇痛与抗惊厥实验报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

镇痛与抗惊厥实验

一抗惊厥实验

摘要目的苯巴比妥钠具有良好的抗癫痫和抗惊厥作用,故其可以用于惊厥的治疗。

而尼可刹米可以提高机体神经中枢的兴奋性,从而造成机体惊厥,故用尼可刹米复制惊厥模型后用苯巴比妥钠进行治疗,从而观察苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

方法分别前后腹腔注射苯巴比妥钠和尼可刹米后,观察惊厥发生的情况从而观察苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

结果与分析用苯巴比妥钠的小鼠惊厥率为0,而没有用的小鼠惊厥率高达100%,死亡率达50%,比较可以发现苯巴比妥钠具有良好的抗惊厥作用。

惊厥是由于中枢神经系统过度兴奋而引起的全身骨骼肌强烈的不随意收缩,出现强直性或者阵挛性抽搐。

苯巴比妥钠属于苯巴比妥类药物,具有良好的中枢抑制作用,故具有抗癫痫和抗惊厥作用。

本实验观察其抗惊厥作用。

尼可刹米是一种呼吸兴奋剂,中毒剂量时可以造成机体惊厥甚至是死亡。

由于尼可刹米的作用比较强而且本实验使用的是中毒剂量,故而应先腹腔注射一定量的苯巴比妥钠后,经过一定时间后再腹腔注射一定量的尼可刹米,观察有无惊厥的出现从而确定苯巴比妥钠的抗惊厥作用。

1 实验材料

1)实验动物:小白鼠

2)实验药品:苯巴比妥钠,尼可刹米,生理盐水

3)实验用具:注射器,电子称,小白鼠笼

2 实验步骤

1)每组取四只小鼠,称重,并分别编号为1,2,3,4号。

2)1,2两只小鼠腹腔注射苯巴比妥钠,0.1ml/10g,3,4两只小鼠腹腔注射生理盐水作为对照组,0.1ml/10g。

3)15min后,分别为四只小鼠注射尼可刹米,0.1ml/10g,并记录号时间。

4)观察并记录四只小鼠是否出现惊厥或者死亡。

3 实验结果

经过如上实验可以得到如下结果:表1

表1

组别实验组/只对照组/

只

实验组惊

厥/只

对照组惊

厥/只

实验组死

亡/只

对照组死亡

/只

1 2 2 0 2 0 1

2 2 2 0 2 0 1

3 2 2 0 2 0 1

4 2 2 0 2 0 1

总数8 8 0 8 0 4 注:实验组为注射苯巴比妥钠的小鼠,对照组为注射生理盐水的小鼠

通过计算百分率可得表2

表2

实验惊厥百分率对照惊厥百分率实验死亡率对照死亡率0% 100% 0% 50%

4 实验分析

由以上实验结果可以看到,注射苯巴比妥钠的小鼠没有出现惊厥,也没有死亡。

而注射生理盐水的小鼠惊厥出现百分率高达100%,且死亡率达到50%,通过比较两组实验结果,就可以明显的发现,苯

巴比妥钠具有良好的抗惊厥作用,它是一种中枢神经系统抑制药,主要通过增强GABA 作用以及减弱谷氨酸作用而实现抗惊厥作用。

二镇痛实验

摘要目的吗啡属于阿片类镇痛药,具有强大的镇痛作用,通过热刺激(热板法)或者化学刺激的方式引起小鼠疼痛,在经过吗啡镇痛后观测其痛阈的改变从而观察吗啡的镇痛作用,从而了解其镇痛效果和机制。

方法热板法和化学刺激法结果与分析吗啡对热刺激或者化学刺激都具有良好的镇痛作用。

吗啡是阿片类镇痛药的代表药,具有良好的镇痛作用,其主要通过激动阿片受体从而产生镇痛作用,是临床常用药,也属于管制药。

当给与一定的温度刺激时,小鼠会产生痛觉,小鼠由于脚部的疼痛而发生疼痛反应,从而出现舔后足的现象。

出现此现象越快说明疼痛的潜伏期短,也就是痛阈越低。

因此,可以通过比较小鼠出现舔足现象的时间来比较痛阈的大小。

同理,给与小鼠腹腔化学刺激时,小鼠会出现扭体的现象。

1 实验材料

1)实验动物:小白鼠

2)实验药品:吗啡,生理盐水,醋酸

3)实验器材:注射器,Woolfe 热板,电子称,秒表,鼠笼。

2 实验步骤

2-1 热板法

1)打开热板预热。

取小鼠,筛选舔足时间在5s-30s之间的小鼠,称重,分作两组,每组两只,作标记。

2)选定实验组和对照组,测定每只小鼠的舔足时间,记录。

3)实验组腹腔注射吗啡0.1ml/10g,对照组注射生理盐水

0.1ml/10g。

4)给药后分别于15min,30min,45min测小鼠的舔足出现时间,并记录好。

2-2 化学刺激法

1)每组取四只小鼠,随机分作实验组和对照组,称重,做标记。

2)实验组腹腔注射吗啡0.1ml/10g,对照组腹腔注射生理盐水0.1ml/10g。

3)20分钟后,两组小鼠分别腹腔注射醋酸0.1ml/10g,观察小鼠是否出现扭体现象并记录。

3 实验结果

根据以上实验,热板法可得如下表3的结果:

表3

组别第一组第二组

小鼠编号给药前15分钟30分钟45分钟给药前15分钟

30

分

钟

45分钟

1 11 60 60 54

13.59 34.41 43.

24 21.17

2 6 42 57 41 6.5 15.8 2

3 11.01

3

14 15 14 15 10.95 13.44 13.

57 9.18

4

15 15 22 20 6.15 6.96 10.

62 12.5

第三组第四组

给药前15分钟30分钟45分钟给药前15分钟30

分

钟

45分钟

1

25 56 60 60 23.41 25.61 31.

22 20.04

2 16 60 60 60 14.18 31.17 60 56.76

3

18 45 30 28 57.76 16.96 27.

78 17.98

4 19 30 20 18 40.58 60 60 60 实验组

均值

13.02 44.70 50.54 41.20

对照组

均值

13.85 20.90 18.37 17.11

说明:1 表格中单位为秒。

2 由于第四组小鼠未经过筛选,故而舍去。

由此作出时-效曲线为图1所示:

而化学刺激法所得结果如下表4所示

表4

组别实验组/只对照组/只实验组扭体/

只

对照组扭体/

只

1 2 2 0 2

2 2 2 0 2

3 2 2 0 2

4 2 2 0 2

总数8 8 0 8

实验组扭体百

分率

对照组扭体百

分率

100%

4 分析

1)从表3及图1 可以看出,用药前实验组和对照组的痛阈几乎一样,而用药后,实验组的痛阈明显高于对照组,这说明吗啡能提高机体的痛阈值,从而具有良好的镇痛作用。

2)图1表明,在经过一段时间的代谢后,机体内的吗啡含量降低,从而痛阈值也跟着下降。

3)同样,表4中显示,注射吗啡后,扭体实验为全阴性而对照组为全阳性,同样说明了吗啡具有良好的镇痛作用。