实验:细胞化学染色POX

- 格式:ppt

- 大小:3.98 MB

- 文档页数:73

细胞化学染色检验前言细胞化学是细胞和化学相结合的一门科学。

细胞化学染色是根据化学反应的原理,应用涂片染色的方法,观察细胞的化学成分及其变化的重要方法。

在病理情况下,血细胞的化学成分可发生改变。

因此,细胞化学染色不仅对研究血细胞的代谢活动、生理功能,而且对生理和病理情况下血细胞的化学成分的变化、各种类型血细胞的鉴别、某些血液病的鉴别诊断、疾病的疗效观察以及发病机制的探讨均有重要意义。

研究血细胞的化学物质较多,如各种酶类、脂类、糖元、铁等。

下面主要介绍血液学中常用的一些细胞化学染色方法。

瑞氏染色法:瑞氏染色液的配制:瑞氏染料(粉)1g纯甲醇60ml将染料放在乳钵内加少量甲醇研磨使染料溶解,然后将已溶解得倒入洁净的玻璃瓶内,剩下未溶解的再加少量甲醇研磨,如此继续操作,直到全部染料溶解及用完甲醇为止。

制配好的染液保存于温室中一周便可应用。

新鲜配制的染液偏碱性,放置后可呈酸性,染液储存愈久染色愈好。

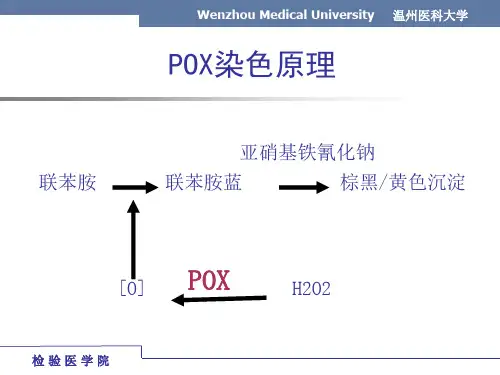

缓冲液的配制及其作用:1% KH2PO4 (即1g KH2PO4+100ml蒸馏水) 30ml1% Na2HPO420ml加蒸馏水至1000mlPH 6.4~6.8过氧化物酶染色一、原理:细胞中的过氧化物酶(POX)分解底物过氧化氢(H2O2)产生新生态氧,后者使联苯胺氧化为联苯胺蓝沉淀而定位于POX活性部位。

二、过氧化物酶染色法染液的配制:(1)联苯胺(Benzidine)0.3g95%乙醇(Ethye alcohol)99ml36%亚硝基铁氰化钠(Sodium Nitroprusside)1ml (0.36g+1ml蒸馏水,置于37℃水浴箱中促溶。

)(2)30%mlml过氧化氢溶液:30%双氧水,吸取一滴约0.05ml放入50ml蒸馏水内,每次用时必须新鲜配制。

三、结果判断:细胞质中有蓝色颗粒的为阳性细胞。

四、临床意义:粒细胞中除早期原粒细胞呈阴性反应外,晚期原粒细胞及以后各阶段粒细胞均呈阳性反应,细胞越成熟反应越强。

细胞化学染色检验摘要】细胞化学染色是细胞学和化学相结合而形成的一门科学。

它以细胞形态学为基础,结合运用化学反应的原理对血细胞内的各种化学物质(酶类、脂类、糖类、铁、蛋白质、核酸等)作定性、定位、半定量分析的方法。

【关键词】血液细胞染色检验过氧化物酶(peroxidase,POX)染色方法有Washburn法、四甲基联苯胺法和改良的Pereira染色法等。

前者曾是最为常用的方法,但由于其底物联苯胺具有致癌性,故现常用后两者,下面分别介绍这两种方法的原理。

四甲基联苯胺法粒细胞和部分单核细胞的溶酶体颗粒中含有过氧化物酶,POX能分解 H2O2而释放出新生氧,使四甲基联苯胺氧化成联苯胺蓝,后者与亚硝基铁氰化钠结合,再进一步氧化形成稳定的蓝色物质,沉淀于酶活性的细胞质内。

改良的Pereira染色法粒细胞和部分单核细胞中POX能分解H2O2而释放出新生氧,使碘化钾氧化生成碘,碘再与煌焦油蓝作用形成蓝绿色沉淀,定位于酶活性的细胞质内。

1 苏丹黑染色原理苏丹黑B(Sudan black B,SBB)是一种脂溶性重氮染料,能溶解于细胞内的含脂结构(如中性脂肪、磷脂、糖脂和类固醇)中,而使脂类物质显示出来,呈棕黑色或深黑色。

脂类物质在粒细胞中丰富,单核细胞中也有少量。

2 中性粒细胞碱性磷酸酶染色原理中性粒细胞碱性磷酸酶(neutrophilic alkaline phosphatase,NAP)染色的方法有G0mori钙-钴法和Kaplow偶氮偶联法,因为钙-钴法操作较为繁琐且所需时间长,而偶氮偶联法的试剂盒操作方便,染色时间短,故目前国内常用偶氮偶联法。

Kaplow偶氮偶联法成熟中性粒细胞碱性磷酸酶在pH 9.6左右的碱性环境中,能水解基质液中的磷酸萘酚钠底物,释放出萘酚,后者与重氮盐偶联,生成不溶性的有色沉淀,定位于细胞质酶活性所在之处。

不同的底物与重氮盐的组合不同,化学反应过程以α-醋酸萘酚钠为例。

3 酸性磷酸酶染色原理酸性磷酶(acid phosphatase,ACP)存在于细胞的溶酶体颗粒中,有的细胞中酸性磷酸酶耐酒石酸,故抗酒石酸酸性磷酸酶染色有助于某些疾病的诊断及鉴别诊断。

过氧化物酶(POX)染色[原理]粒细胞和单核细胞脑浆内含过氧化物酶,能借助受体(联苯胺)脱氢催化过氧化氢而释放新生氧。

受体被氧化成联苯胺蓝。

再与亚硝基铁氰化钠结合成稳定的蓝色颗粒而沉淀于脑浆内。

[试剂]1.联苯胺溶液:联苯胺0.38,加36%亚硝基铁氰化钠溶液1ml,再取95%乙醇加到100ml,水浴加热助溶。

贮于棕色瓶中,可保存数月。

工作时应小心溶液污染皮肤。

2.稀双氧水:临用前将30%双氧水用蒸馏水1:80稀释。

[操作](1)新鲜干燥血片或骨髓片,加联苯胺液5—8滴,使布满整张涂片,固定1—2分钟。

(2)加等量稀双氧水,用吸球吹吸,使两液混匀,作用4—8分钟。

(3)涂片用流水冲洗。

待干后再用瑞氏染液复染,复染时间约30分钟。

[结果观察]可报告阳性程度或阳性细胞%。

阴性:无蓝色颗粒和蓝色物质。

弱阳性:蓝色颗粒量少且细小,相当于(十)。

阳性:‘蓝色颗粒量多,粗细不一。

相当于(++)。

强阳性:细胞充满粗大紧密蓝色颗粒。

相当于(+++)。

[临床意义](1)粒系统细胞除早期原粒细胞阴性外,晚期原粒细胞及以下各阶段细胞均含有不同程度的蓝色颗粒。

嗜酸性粒细胞颗粒更粗大,呈深蓝色。

嗜碱性细胞为阴性。

(2)单核细胞中,除早期原始阶段外,皆呈弱阳性反应,其颗粒细小稀疏。

(3)某些网状细胞及吞噬细胞可呈不同程度的过氧化物酶阳性反应。

(4)所有淋巴细胞过氧化物酶染色皆为阴性。

(5)该化学染色是区别急性淋巴细胞性白血病和急性非淋巴细胞性白血病的关键化学染色。

FAB分型规定前者阳性率<3%。

编写:谢平制定日期:2011.12.1[附注](1)联苯胺溶液若明显变色发绿,应重新配制。

(2)亚硝基铁氰化钠溶液也可在临用前取0.368溶解于1ml蒸馏水中,加热助溶后应用。

(3)双氧水浓度若过高,则有抑制酶作用。

双氧水浓度太高、制片太厚、涂片冲洗不净以及粒细胞破坏过多,可造成假阳性。

涂片中粒细胞若看不见阳性颗粒,红细胞呈棕色或绿色,即示双氧水过浓。

实验十二常用血细胞化学染色Cytochemistry stain for blood cells一、过氧化物酶染色染色原理粒细胞和部分单核细胞的溶酶体颗粒中含有髓过氧化物酶(myeloperoxidase, POX或MPO),能将底物H202分解,产生新生态氧,新生态氧可氧化四甲基联苯胶成联苯胺蓝。

联苯胺蓝自我脱氢氧化形成棕色的四甲基苯酿二胺,后者与亚硝基铁氧化纳结合,再进一步氧化形成稳定的蓝色颗粒,沉淀于细胞质内酶所在的部位。

试剂器材1.1%TMB(3,5,31,5f一四甲基联苯胶)乙醇溶液:0.1g TMB溶于100mL88%乙醇溶液中,置棕色瓶内,冰箱保存。

2.亚硝基铁氧化锅饱和溶液在少量蒸馏水中加入亚硝基铁氰晶体,至不再溶解为止,置棕色瓶内,冰箱保存。

3.1%过氧化氢溶液取30%H2021mL加入蒸馆水29mL。

4.稀过氧化氢溶液1%H2021滴,加10 mL蒸馏水稀释(新鲜配制)。

5.瑞氏(Wright)染色液。

6.新鲜涂片(骨髓或血片)、染色架、洗耳球、光学显微镜等。

操作步骤1.取0.1%TMB乙醇溶液1mL,加亚硝基铁氰化钠饱和溶液10μL,溶液呈淡棕黄色,染色液应临用前配制。

2.在新鲜干燥的血片或骨髓涂片上,加0.1%TMB一亚硝基铁氰化钠饱和溶液0.5mL,放置lmin,再加稀H202溶液0.7mL,吹匀,染色6min。

3.自来水冲洗,待干,用瑞氏染液复染15~20 min。

4.自来水冲洗,待干,用油镜镜检。

注意事顶1.血涂片或骨髓涂片应新鲜制作,涂片应厚薄适宜。

2.TMB配制在85%~88%的乙醇溶液中染色效果较好,勿用90%~95%乙醇,否则细胞表面蛋白质很快凝固,妨碍试剂向胞内渗入而导致染色效果差。

3.H202需新鲜配制,其浓度与加入量不能随意更改。

涂片中粒细胞看不见阳性颗粒,红细胞呈棕色或绿色,即表示H202过浓。

若H202加于血片上不产生气泡,则示无效。

4.染色液pH应为5.5。

骨髓细胞化学染色(一) 过氧化酶染色(POX)【结果判断】细胞中出现蓝绿色颗粒为阳性反应。

按颗粒大小和密集程度分为强阳性和弱阳性。

【临床意义】过氧气酶主要存在于粒细胞系统,除早期原始粒细胞外,其后各阶段均呈阳性反应。

单核细胞从幼稚单核细胞起呈弱阳性反应。

淋巴细胞各阶段均为阴性。

故对急性粒细胞白血病和急性淋巴细胞、急性粒细胞与急性单核细胞白血病的鉴别诊断有帮助。

急性淋巴细胞白血病全部阴性,急性单核细胞白血病POX颗粒细小、染色浅淡。

(二) 中性粒细胞碱性磷酸酶染色(NAP)碱性磷酸酶主要存在于成熟中性粒细胞中,其他细胞均阴性。

网状细胞及吞噬细胞的酶活性很强。

【结果判断】染色结果,在细胞浆中出现灰色至棕黑色颗粒者为阳性,阴性与阳性程度可表示为:(一) 胞浆呈淡红色,无颗粒。

(+) 全部胞浆呈淡灰色,无颗粒。

或胞浆中出现棕黑色或黑色颗粒,但不超过整个细胞的1/4。

(十十) 同(+),胞浆呈灰色,或颗粒不超过细胞1/2。

(+十十) 胞浆内充满棕黑色或黑色颗粒,但尚不十分致密,范围可超过整个细胞的3/4。

(十十十十) 颗粒粗大稠密,甚至遮盖细胞核。

以积分值表示:正常人阳性率一般在40%左右,NAP积分值80分左右,以弱阳性为主。

【临床意义】(1) 急性白血病与中性粒细胞类白血病样反应的鉴别。

前者NAP减弱,后者活性明显增强。

(2) 慢性粒细胞性白血病时降低。

阵发性睡眠性血红蛋白尿患者的成熟粒细胞NAP降低。

(3) 急性淋巴细胞白血病、淋巴肉瘤、多发性骨髓瘤、真性红细胞增多症、骨髓硬化症患者NAP明显增强。

(4) 再生障碍性贫血时NAP增强,而其他类型贫血多无变化。

(5) 激素的影响,垂体肾上腺皮质功能亢进,或应用皮质激素时NAP增强。

妊娠亦出现 NAP 增强。

(三) 糖原染色 (PAS)糖原存在于细胞浆内,粒系统细胞自早幼粒细胞开始就可呈现阳性,阳性程度随细胞成熟而增强。

成熟中性分叶粒细胞糖原最为丰富。

单核细胞呈弱阳性。

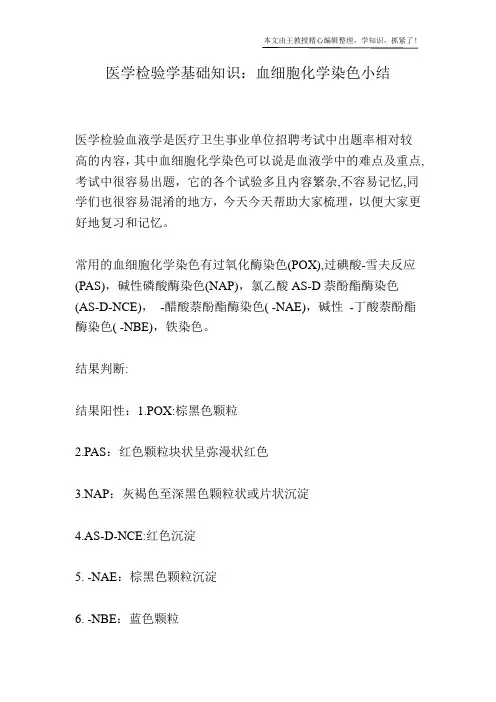

医学检验学基础知识:血细胞化学染色小结医学检验血液学是医疗卫生事业单位招聘考试中出题率相对较高的内容,其中血细胞化学染色可以说是血液学中的难点及重点,考试中很容易出题,它的各个试验多且内容繁杂,不容易记忆,同学们也很容易混淆的地方,今天今天帮助大家梳理,以便大家更好地复习和记忆。

常用的血细胞化学染色有过氧化酶染色(POX),过碘酸-雪夫反应(PAS),碱性磷酸酶染色(NAP),氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色(AS-D-NCE),-醋酸萘酚酯酶染色( -NAE),碱性-丁酸萘酚酯酶染色( -NBE),铁染色。

结果判断:结果阳性:1.POX:棕黑色颗粒2.PAS:红色颗粒块状呈弥漫状红色3.NAP:灰褐色至深黑色颗粒状或片状沉淀4.AS-D-NCE:红色沉淀5. -NAE:棕黑色颗粒沉淀6. -NBE:蓝色颗粒7.铁染色:弥散蓝色,颗粒状,小珠状或块状正常血细胞的染色反应:1.POX:粒细胞系统:绝大部分(+)单核细胞系统:可(-)/(+)淋巴细胞系统:(-)2.NAP:粒细胞系统:绝大部分(+)单核细胞系统:绝大部分(+)淋巴细胞系统:绝大部分(-)3.NAP:除了巨噬细胞(+),其他都(-)4.AS-D-NCE:粒细胞系统:原始粒细胞绝可(-)/(+),大部分(+) 单核细胞系统:绝大部分(+)淋巴细胞系统:(-)5. -NAE:粒细胞系统:绝大部分(+)单核细胞系统:原始单细胞绝可(-)/弱(+),其他(+)淋巴细胞系统:绝大部分(-)6. -NBE:粒细胞系统:(-)单核细胞系统:绝大部分(+)淋巴细胞系统:B淋巴(-),其他(+)7.铁染色:细胞外铁:大多(++)临床意义:1.POX:鉴别急性白血病2.PAS:白血病分型3.NAP:主要慢性粒细胞白血病与类白血病的鉴别:慢性粒细胞白血病:NAP积分值常为0类白血病:NAP积分值明显增高4.AS-D-NCE:急性粒细胞白血病(+),急单急淋(-)5. -NAE:急粒大部分(-)不能被NAF抑制;急单大部分(+)能被NAF抑制;急淋大部分(-)6. -NBE:与-NBE染色的临床意义相同7.铁染色:诊断缺铁性性贫血。

常用血细胞化学染色原理及应用(1)过氧化物酶染色的原理和临床意义[原理] 粒细胞和单核细胞胞浆中含有的过氧化物酶(peroxidase,POX)能将底物过氧化氢分解,产生新生态氧,它将四甲基联苯胺氧化为联苯胺蓝。

联苯胺蓝自我脱氢氧化,显棕色四甲基苯醌二胺,再加入亚硝基铁氰化钠与联苯胺蓝结合,可形成稳定的蓝色颗粒,定位于细胞浆内酶所在的部位。

[临床意义]临床上主要用于急性白血病类型的鉴别:急性淋巴细胞白血病原、幼淋巴细胞POX染色均呈阴性反应;急性粒细胞白血病原粒细胞POX 染色呈局灶分布的阳性反应;急性早幼粒细胞白血病颗粒增多的早幼粒细胞POX染色呈强阳性反应;急性单核细胞白血病原、幼单核细胞POX染色多呈细小颗粒弱阳性反应。

(2)过碘酸-雪夫染色的原理和临床意义[原理] 过碘酸-雪夫(Pexiodic acid-schiff,PAS)染色又称糖原染色。

胞浆内存在的糖原或多糖类物质(如黏多糖、黏蛋白、糖蛋白、糖酯等)中的乙二醇基(CHOH-CHOH)经过碘酸(Periodic acid)氧化,转变为二醛基(CHO-CHO),与雪夫(Schiff)试剂中的无色品红结合,形成紫红色化合物而沉积于胞浆中糖原类物质所存在的部位。

该反应称为过碘酸-雪夫(PAS)阳性反应。

[临床意义]1)急性白血病类型的鉴别红白血病的幼红细胞PAS染色多呈阳性反应,阳性率高,反应强;成熟红细胞有时亦可为阳性;急性淋巴细胞白血病的原、幼淋巴细胞PAS染色多为红色颗粒或块状阳性反应;急性粒细胞白血病的原粒细胞呈阴性或胞质呈弥漫淡色阳性反应;急性早幼粒细胞白血病异常早幼粒细胞的PAS染色为阳性反应;急性单核细胞白血病原、幼单核细胞PAS染色阳性反应呈弥漫分布的红色细颗粒,巨核细胞白血病原巨核细胞PAS染色呈阳性或强阳性反应,表现为红色颗粒或块状。

2)各类贫血的鉴别 MDS、缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血(曾称地中海贫血)的幼红细胞PAS染色多为阴性反应,有时可出现阳性反应;巨幼红细胞贫血、溶血性贫血、再障的幼红细胞PAS染色为阴性。

血液细胞化学染色技术在血液病诊断中的应用细胞化学(或组织化学)是组织学的一个分支,是在细胞形态学的基础上研究细胞的生物化学成分、定位、定量及代谢功能状态的学科。

经典细胞化学从1830年问世以来已经逐步完善。

本世纪50年代哺乳动物和人白细胞的过氧化酶、碱性磷酸酶、酯酶、溶酶体等染色技术相继出现,并不断完善。

近代细胞化学则在此基础上,吸收并运用生物化学、免疫学、细胞生物学和分子生物学的基本原理与技术,从细胞分子水平研究细胞形态与功能的关系,发展了放射自显影、免疫荧光、免疫酶标等免疫组织化学新技术。

对研究核蛋白的合成、细胞动力学、细胞胞浆和表面免疫球蛋白合成、细胞分化抗原表达及癌变研究发挥了巨大的作用。

原位杂交细胞化学,通过染色体基因定位、核酸分子原位杂交、原位聚合酶链反应,洞察单个细胞内原癌基因的激活、扩增及表达变化等等,为探索癌变发生机制、肿瘤早期诊断、治疗、预后判断以及肿瘤防治展现美好前景。

急性白血病分型,形态学是基础,瑞氏染色准确率45.7%,细胞化学染色可将诊断提高到80%以上,国际上用MIC分型进一步提高了白血病的诊断率。

而现国际上又提出WHO分型,对细胞化学提出更高要求。

一.髓过氧化物酶(myeloperoxidase,POX)染色(一) 联苯胺染色法(Washburn)[原理] 粒细胞及分化较好的单核细胞胞质内颗粒中的过氧化物酶,分解过氧化氢后,释放初生态氧,使联苯胺氧化,氧化联苯胺与亚硝基铁氰化钠在细胞内结合,形成蓝色颗粒,经进一步氧化而成棕黑色,定位于胞质内。

[试剂配制]1.0.3%复方联苯胺染液:联苯胺0.3g加入90%乙醇99m1中,再加入36%亚硝基铁氰化钠1m1,混匀。

此染液在棕色瓶内可保存10个月。

2.过氧化氢溶液:3%过氧化氢溶液1滴加入蒸馏水5m1中,混匀。

每次用前需新鲜配制。

[操作步骤]1.在新鲜干燥的血或骨髓涂片上滴加0.3%复方联苯胺染液6~10滴,使之盖满涂膜,作用1分钟。