中古入声调在西南官话中的今读类型与分布特点探析

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

六十年来西南官话的调查与研究一、本文概述《六十年来西南官话的调查与研究》是一篇全面、系统地探讨西南官话在过去六十年间演变与现状的学术性文章。

西南官话,作为汉语的一种重要方言,广泛分布于中国的西南地区,包括四川、重庆、贵州、云南、湖北、湖南、广西等地。

由于其地域分布广泛,使用人口众多,西南官话在汉语方言中占有举足轻重的地位。

本文首先对西南官话的历史和地理分布进行了概述,梳理了西南官话的形成和发展过程,以及在不同历史时期和地理区域内的变化情况。

接着,文章重点回顾了六十年来对西南官话进行的各项调查和研究工作,包括语音、词汇、语法等方面的研究成果,以及这些研究对西南官话研究的贡献和影响。

本文还对西南官话的现状进行了深入的分析和讨论,指出了西南官话在现代化、城市化等社会变迁中面临的新挑战和问题,如语言接触、语言保持、语言传承等。

文章还提出了针对西南官话研究的未来展望和建议,旨在推动西南官话研究的深入发展,为保护和传承这一独特的语言文化贡献力量。

《六十年来西南官话的调查与研究》是一篇兼具历史深度和现实意义的学术文章,旨在通过回顾和总结过去六十年的研究成果,为未来的西南官话研究提供有益的参考和启示。

二、西南官话的历史演变西南官话,作为中国汉语七大方言之一,其历史演变过程充满了丰富而复杂的特点。

自明清时期开始,大量北方移民进入西南地区,带来了中原的语音、词汇和文化,与原有的南方语言发生交流、融合,最终形成了今天的西南官话。

明朝初年,为稳定西南地区的社会秩序和开发边疆,政府组织了大规模的移民活动。

这些移民主要来自湖广、江西、安徽等地,他们带来的北方语言特点逐渐与当地的南方语言融合。

这种语言接触导致了词汇、语音和语法的变化,为西南官话的形成奠定了基础。

到了清代,西南地区的人口增长和社会经济发展进一步促进了语言的融合。

特别是湖广填四川的运动,使得大量湖北、湖南的移民进入四川,他们的语言与四川原有的语言相互影响,形成了今天四川地区独特的西南官话。

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门传统学问1。

上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31—32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38—-喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此) 3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已.关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳"):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

中古入声调在西南官话中的今读类型与分布特点探析中古入声调在西南官话中的今读类型,可以分为入声调存留型和入声调消失型两大类。

其中,入声调存留型根据调型的差异,可分为岷赤型、丹陆型和天石型;入声调消失型根据其派归舒声调的不同,又分为雅棉型、仁富型和武昆型。

每一小类型在地理分布上,大体呈现出连片分布的格局,这既与方言间的接触影响有关,也与历史行政格局有联系。

标签:入声调西南官话类型特点探析中古入声作为一个调类,在今西南官话中大部分已归读舒声,但仍有近五分之一的方言点(大部分连片)保留独立的入声调,可基本上已失去塞音韵尾。

根据中古入声字在西南官话中的今读情况来看,可以分为入声调存留型和入声调消失型两大类。

入声调的归派与存留是影响西南官话科学界定的主要因素之一,学界对此历来争议颇多[1](P6145)。

鉴于此,下面根据已有的调查材料和音韵文献,对中古入声在西南官话中的今读类型与特点试作探析。

一、入声调存留型的分布及其特点(一)入声调存留型的分布范围据调查材料统计,西南官话入声调存留型的方言点共109个。

方言点的分布如下:四川57个:主要分布于川西和川南一带。

具体为:泸州、乐山、金河口、都江堰、崇州、双流、彭县、邛崃、泸县、纳溪、南溪、叙永、江安、珙县、夹江、丹棱、眉山、彭山、沐川、峨眉、马边、綦江、盐亭、西充、华阳、南部、新繁、理县、汶川、宜宾、西昌、温江、新都、蒲县、郫县、新津、大邑、合江、什邡、古蔺、长宁、兴文、高县、洪雅、青神、屏山、犍为、荥经、峨边、雷波、江津、射洪、古宋、松潘、茂县、崇宁、五通桥等。

云南15个:散布于滇中、滇西和滇东北。

具体为滇西的丽江、镇康、宾川、云龙、洱源、剑川、邓川、凤仪,滇中的曲靖、陆良、寻甸,滇东北的沾益、盐津、水富、绥江等。

贵州15个:分布于乌江流域附近的沿河、务川、德江、印江、思南,赤水流域附近的桐梓、习水、仁怀,黔东南的丹寨、三都、都匀、独山、黎平、平塘、锦屏等。

湖北西南官话音韵研究湖北西南官话音韵研究湖北西南官话是一种地方官话方言,主要分布在湖北省的西南地区,包括恩施土家族苗族自治州、宜昌市等地。

本文将从音韵的角度对湖北西南官话进行研究。

一、声母音系湖北西南官话的声母音系与标准官话存在一定的差异。

首先是擦音的发音特点,标准官话中的清音和浊音分别发音为/ch/和/zh/,而湖北西南官话中清音读作/s/,浊音读作/z/。

此外,湖北西南官话还保留了一些标准官话中已消失的辅音音位,如/l̩/、/n̩/。

这些特点使得湖北西南官话在声母音系上具有独特的特征。

二、韵母音系湖北西南官话的韵母音系与标准官话也存在一定的差异。

首先是声调的变化对韵尾的影响。

标准官话中,不同声调对韵尾的影响较小,而在湖北西南官话中,不同声调对韵尾产生了明显的变化。

例如,在第一声的情况下,标准官话中的韵尾/i/读作/ɨ/,而在湖北西南官话中读作/i/。

这种声调变化对韵尾的影响是湖北西南官话独有的音韵特征。

三、声调音系湖北西南官话的声调音系与标准官话基本一致,都包括四个声调。

第一声是平声,第二声是上声,第三声是去声,第四声是入声。

然而,在实际使用中,湖北西南官话的声调有一定的变化。

在一些词汇中,声调的变化会受到韵尾的影响,导致声调的读音发生改变。

此外,湖北西南官话还存在一些声调变调的现象,例如在某些地方,入声变成了去声,或者上声变成了去声。

这些声调变化使得湖北西南官话具有一定的音韵特征。

四、音变规律湖北西南官话中还存在一些音变规律。

例如,在一些词汇中,声母的读音会发生变化。

标准官话中的声母/b/在湖北西南官话中会读作/p/,/g/会读作/k/。

此外,湖北西南官话中还存在一个特殊的现象,即鼻音韵尾/t/的读音会发生变化。

在一些情况下,鼻音韵尾/t/会读作/n/,或者完全省略。

综上所述,湖北西南官话在音韵方面具有独特的特征。

在声母音系方面,擦音的读音和特殊的辅音音位是其特点之一。

韵母音系方面,声调变化对韵尾的影响使得湖北西南官话具有独特的音韵变化。

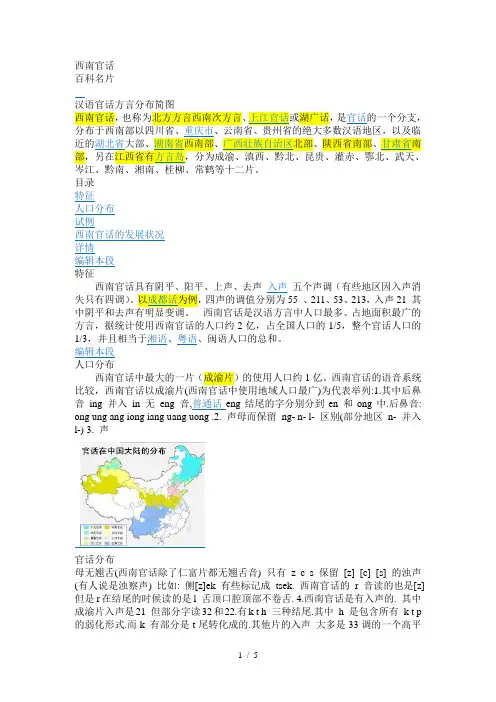

西南官话百科名片汉语官话方言分布简图西南官话,也称为北方方言西南次方言、上江官话或湖广话,是官话的一个分支,分布于西南部以四川省、重庆市、云南省、贵州省的绝大多数汉语地区,以及临近的湖北省大部、湖南省西南部、广西壮族自治区北部、陕西省南部、甘肃省南部,另在江西省有方言岛,分为成渝、滇西、黔北、昆贵、灌赤、鄂北、武天、岑江、黔南、湘南、桂柳、常鹤等十二片。

目录特征人口分布试例西南官话的发展状况详情编辑本段特征西南官话具有阴平、阳平、上声、去声入声五个声调(有些地区因入声消失只有四调)。

以成都话为例,四声的调值分别为55 、211、53、213,入声21 其中阴平和去声有明显变调。

西南官话是汉语方言中人口最多、占地面积最广的方言,据统计使用西南官话的人口约2亿,占全国人口的1/5,整个官话人口的1/3,并且相当于湘语、粤语、闽语人口的总和。

编辑本段人口分布西南官话中最大的一片(成渝片)的使用人口约1亿。

西南官话的语音系统比较,西南官话以成渝片(西南官话中使用地域人口最广)为代表举列:1.其中后鼻音ing 并入in 无eng 音,普通话eng结尾的字分别分到en 和ong中.后鼻音: ong ung ang iong iang uang uong .2. 声母而保留ng- n- l- 区别(部分地区n- 并入l-) 3. 声官话分布母无翘舌(西南官话除了仁富片都无翘舌音) 只有z c s 保留[z] [c] [s] 的浊声(有人说是浊察声) 比如: 侧[z]ek 有些标记成tsek. 西南官话的r 音读的也是[z]但是r在结尾的时候读的是l 舌顶口腔顶部不卷舌. 4.西南官话是有入声的. 其中成渝片入声是21 但部分字读32和22.有k t h 三种结尾.其中h 是包含所有k t p 的弱化形式.而k 有部分是t尾转化成的.其他片的入声大多是33调的一个高平声.还有44和55的高平声. 5.西南官话有自己的一些语法结构.但是大多在明朝的白话本书籍中都能找到出处.比如:"饭吃了着" 这个结构是明朝白话中常见的但现在不见于现代白话中了其中"着"字读do 而福州话中还有见的到同样的结构他们用"着无"读do mo. 6.西南官话部分字的读音非常古老.有上古的遗音.比如"蹲" 西南官话用"居" 读gu 或ku 这个就是居字的古汉发音. 7. -m -n 尾并为完全在西南官话中合并.部分字依然感觉的到-m 结尾。

中古声调分析论文一、中古语音的声调概述汉代以前,人们还不知道有四声,直到齐梁间骈体文盛行,受佛教转读佛经声调的影响,逐渐觉察到自己的语言中也有声调存在,开始以“宫、商、角、徵、羽”五音对字音进行归纳,随后定出“平、上、去、入”,通称为四声。

《切韵》、《广韵》、《韵镜》及《七音略》等都是按照“四声”分韵的。

四声的名称起于南北朝齐梁时代(五世纪末六世纪初),据《南史•陆厥傅》说:齐永明年间,“时盛为文章,吴兴沈约,陈郡谢脁,琅玡王融,以气类相推毂,汝南周颙善识声韵。

约等为文皆用宫商,将平上去入四声,以此制韵。

”永明时期的这段叙述是平、上、去、入“四声”名称见于记载的较早的材料。

此外,《梁书•沈约传》云:“约撰《四声谱》以为在昔词人,累千载而不悟,而独得胸襟,穷其妙旨,自谓入神之作。

武帝雅不好焉,尝问周舍曰:‘何谓四声?’舍曰:‘天子圣哲是也。

’”《周颙传》记云:“颙始著《四声切韵》行于时。

”“四声”只是归纳了中古时期语音的调类,至于各个声调具体的调值如何,古人没有明确的记载,我们只能从古人的形象的描绘中感受到大致的概括:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声急而促。

”我们由此可推测,中古时期四声中的平声是平调,入声是短促调。

因为平声没有升降,较长,而其他三声或有升降或短促,所以“平声”与“上、去、入”三声形成了平与仄两大类型。

中古时期的“四声”,发展到现代汉语方言里,情况发生了很大的变化,少则只有三个(宁夏银川话只有平、上、去三个声调),多则有十一个(广西南宁心圩平话有阴平、阳平、阴上、阳上、阴去甲、阴去乙、阳去、阴入甲、阴入乙、阳入甲、阳入乙等十一个声调)。

但是,不管声调多少,或是如何变化,都与古代“平、上、去、入”四个声调有着密切的关系。

古代“平、上、去、入”四个声调由于受古声母清(全清、次清)浊(全浊、次浊)的影响而发生了分化。

有的分,有的合。

二、由中古语音声调到近代音声调的演变近代音的声调,周德清在《中原音韵》中明确列出,即阴平、阳平、上声、去声,这与现代北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同。

滇东南方言中古疑影母的今读分合类型与演变牟成刚【摘要】In the present pronunciation types of mid-ancient Yi-initial inDian Southeast Dialects, ancient close mouth and grade one and two level open mouth vowels are merged into one type respectively, but the present pronunciation of grade three open mouth vowels take on basic opposite relation. The paper analyzes their present pronunciation types and their evolution levels to seek their evolution regulations based on materials on hand.%滇东南汉语方言中古疑影母的今读里,古合口和开口一二等洪音今读分别合流为一类,但开口三等字的今读则呈现出基本对立的格局。

结合现有的调查资料,分析它们的今读具体类型,并对其各自的历史演变层次进行分析论述,以探寻它们的演变规律。

【期刊名称】《文山学院学报》【年(卷),期】2016(029)001【总页数】5页(P57-61)【关键词】滇东南方言;中古疑影母;今读类型;演变【作者】牟成刚【作者单位】文山学院人文学院,云南文山 663099【正文语种】中文【中图分类】H172.3中古疑影母在滇东南汉语方言里,合口和开口一二等的今读分别合流为一类,开口三四等的今读则呈现出基本对立的格局。

本文根据现有的调查资料,对这一分配格局及其历史演变进行分析探讨。

(一)合口和开口一二等的今读类型疑影母中古合口字在滇东南方言的今读中分别合流为同一类,参看表1:据表1可看出,疑影母中古合口字在滇东南方言中合流读零声母是主体类型,砚山稼依的一二等合流读v母,其三四等读零声母为主,仅遇合三等读z母。

国内西南官话研究情况汇报国内西南官话研究一直是语言学领域的一个重要课题,其独特的地理环境和历史文化背景为官话语言的形成与发展提供了丰富的素材。

在过去的几十年里,学者们对西南官话进行了深入的研究,取得了一系列重要成果。

本文将就国内西南官话研究的现状进行汇报,以期为相关学术研究提供参考。

首先,国内西南官话研究的现状主要包括以下几个方面,语音、语法、词汇和语用等。

在语音方面,学者们对西南官话的音系、语音变体、声调演变等进行了系统的描述和分析,为官话语音的特点和演变规律提供了重要的实证数据。

在语法方面,研究者们对西南官话的句法结构、语序特点、虚词使用等进行了深入的探讨,揭示了官话语法系统的独特之处。

在词汇和语用方面,学者们对西南官话的词汇特点、词义演变、俗语谚语等进行了详尽的调查和研究,为官话词汇和语用规律的探索提供了丰富的实证材料。

其次,国内西南官话研究的现状还涉及到西南官话的历史演变、地区差异和社会语言学等方面。

在历史演变方面,学者们通过对古代文献和方言材料的梳理和比较,揭示了西南官话的历史变迁轨迹和地域分布特点,为官话历史发展的整体认识提供了重要依据。

在地区差异方面,研究者们对西南官话的地域差异和方言群体特征进行了详尽的调查和描述,为官话方言的分类和分布提供了重要参考。

在社会语言学方面,学者们对西南官话在社会生活中的使用情况、语言变革和语言政策等进行了深入的分析和探讨,为官话语言社会学研究提供了重要的实证资料。

总的来说,国内西南官话研究在过去几十年里取得了一系列重要成果,为我们对官话语言的认识和理解提供了重要的理论和实证基础。

然而,也需要指出的是,目前国内西南官话研究还存在一些问题和不足,如研究视角单一、研究方法不够多样化、研究成果应用价值有待提高等。

因此,今后的研究需要进一步加强学科交叉和理论创新,拓展研究视野,提高研究方法的多样性和灵活性,加强学术成果的推广和应用,以期为国内西南官话研究开辟新的研究领域,取得新的研究成果。

四川西南官话语音研究四川西南官话语音研究一、引言四川省是中国西南地区的一个重要省份,其官话方言以四川西南官话为代表。

作为汉语官话的一支,四川西南官话在语音方面有着独特的特点。

本文旨在对四川西南官话的语音特征进行研究,以期加深对该方言的了解。

二、四川西南官话的声母音系1. 简介四川西南官话的声母音系包含有19个声母,与普通话相比少了p, q, zh, ch, sh等音。

同时,四川西南官话增加了一些特有的声母音,如j, gw, kw, k等。

2. 声母的发音特点(1)清浊音的区分:四川西南官话区分清浊音,如b, d, g与p, t, k的区别。

(2)送气音:四川西南官话的b, d, g辅音在某些发音环境下成为送气音,即在音节末尾或者在鼻子音前发送气。

三、四川西南官话的韵母音系1. 简介四川西南官话的韵母音系较为丰富,包含有31个韵母。

与普通话相比,韵母发音更为复杂,多音节化程度更高。

2. 单元音的发音特点四川西南官话韵母中单元音的发音特点包括以下几点:(1)分口腔前后:四川西南官话对鼻音及其前后的元音进行了区分,如进一步区分了-i和-in的发音。

(2)分清颚化和扁化韵尾:四川西南官话对-x和-ɣ的虚化程度进行了区分。

(3)同元音的韵尾分颚化与唇化:四川西南官话对-i, y 和-u加唇或腭似口尾的后音整体化处理。

四、四川西南官话的声调系统1. 简介四川西南官话的声调系统为四声,即平、上、去、入四个声调。

2. 各声调的发音特点(1)平声:四川西南官话的平声在声调平坦发音的基础上,还存在一个“肩尖”声调与普通话平声的渐变。

(2)上声:与普通话相比,四川西南官话上声音调更为陡峭,调高得更加明显。

(3)去声:四川西南官话的去声调比普通话更为平稳,音调起伏较小。

(4)入声:四川西南官话的入声的塞音化程度较高,音调转折处较为明显。

五、四川西南官话的语音变异现象1. 简介四川西南官话作为一种方言,其语音方面也存在一定的变异现象,如声调的变异、发音的变异等。

甘肃境内的西南官话研究莫超;尹雯【摘要】按照“入声归阳平”、“四声框架”和“其他语音条件”三个区分西南官话的标准综合判断,文章认为甘肃两当县的广金、泰山,武都县的枫相,文县的碧口四个乡镇属于西南官话;康县的太平、阳坝,文县的中庙、肖家四个乡镇为中原官话向西南官话过渡的方言.【期刊名称】《语言科学》【年(卷),期】2013(012)006【总页数】11页(P658-668)【关键词】西南官话;甘肃境内;区分标准【作者】莫超;尹雯【作者单位】兰州城市学院西北方言研究中心甘肃兰州 730070;兰州工业学院人文学院甘肃兰州 730050【正文语种】中文【中图分类】H172.31 引言学术界一般认为,甘肃境内的汉语方言分中原官话、兰银官话及西南官话,而西南官话只有陇南市文县碧口镇一个方言点(中国社会科学院语言所和澳大利亚人文社会科学院1987:23-24;张成材2005)。

笔者是甘肃文县人,多年来与陇南各界人士交往颇多,凭语感认为陇南的西南官话不仅仅只存在于文县碧口一个点。

近年来,跟同事、学生几次赴陇南与陕南、川北接壤的十多个乡镇进行调查,最后确认两当县的广金、泰山,武都县的枫相,文县碧口四个乡镇为西南官话;康县的太平、阳坝,文县的中庙、肖家四个乡镇为中原官话向西南官话过渡的方言。

2 各方言点的音系按照地理联属的状况,这里分四个小片交代各方言点的音系特征。

两当县的广金、泰山为一个小片,康县太平、阳坝为一个小片,武都县的枫相为一个小片,文县的中庙、肖家、碧口为一个小片。

因文县碧口的音系已经刊布(张成材2005),这里从略。

笔者在描述四个小片的音系特点时,与成都、西安话音系进行了比较。

成都(包括重庆)、西安(包括关中)等地的比较材料分别参考了袁家骅(2001:25-38)、侯精一和崔荣昌(1997:4-12)、孙立新(2007:9-25)。

2.1 两当县广金、泰山话音系两当县位于甘肃省东南部,地处陕甘川交界的秦岭山区,属长江支流嘉陵江之上游。

湘语古入声的今读徐红梅;李冬香【摘要】湘语古入声今读有保留入声调的,也有入声调消失的.从整体上来看,湘语古入声的今读有两个明显的特点:一是古全浊入大部分方言存在读阴去或白读阴去的现象;二是古次浊入的演变部分随古清入、部分随古全浊入.古入声的今读有的是方言自身演变的结果,有的则是受到其他方言影响所致.除新化外,湘语今读入声调是其古调类的保留,新化是因受官话影响古入声产生文读与小称变调合流而被误认为入声调.【期刊名称】《龙岩学院学报》【年(卷),期】2017(035)003【总页数】6页(P29-34)【关键词】湘语;入声;自变;他变【作者】徐红梅;李冬香【作者单位】广东技术师范学院广东广州 510665;广东技术师范学院广东广州510665【正文语种】中文【中图分类】H174关于湘语古入声的今读及其演变,辛世彪(2004)、李星辉(2004)、曾建生(2004)、陈晖(2006)、张进军(2008)、张进军、吴燕(2009)、贡贵训(2009)等从不同的角度进行了探讨。

但是,现有的研究,有的观察还不够细致,有的观点还值得商榷,因此,本文拟在已有研究成果的基础上,进一步讨论湘语的古入声。

要交代的是,本文湘语的分布及其分片基本上采用鲍厚星、陈晖(2005)的观点。

不过,由于永州地区的土话是否应该划归湘语,学界意见尚未统一,因此,本文不讨论永州片湘语,并把原属永州片的祁东、祁阳方言划入衡州片。

这样,本文讨论的湘语共有四片:长益片、娄邵片、衡州片和辰溆片。

为行文方便,资料来源统一放在文末。

①根据已有的研究成果,我们对湘语古入声的今读情况进行了梳理,结果如表1。

从表一可以看出,湘语古入声的今读呈现出以下两个明显的特点:(一)大部分方言古全浊入存在读阴去或白读阴去的现象表一显示,大部分方言古全浊入有两个演变方向,如A5-A9、B3-B7。

A类有入声调的方言中,A5衡山前山是一个归上声,一个归入声;其余的方言是一个归阴去、一个归入声,如A6-A9类。

东北官话与西南官话比较研究初探杨春宇;欧阳国亮【摘要】The Northeast Mandarin and the Southwest Mandarin are both sub -dialects of the northern dialect. Although the two dialects are spoken in two areas which are far away from each other, they share some similarities in pronunciation. This paper focuses on the study of the differences between their historical origins from the angle of migration, presumes their develop-ment routines which follow the tracks of Youyan dialect–Han’ er dialect–Northeast Mandarin and Bashu dialect–Southwest Tu-si dialect–Southwest mandarin;analyzes their differences in pronunciation and discusses the relationship between the two dialects and states the signifi-cance of the studies.%东北官话和西南官话是北方方言次方言中相距最远的方言,二者语音上相互联系又相互区别。

首先从人口迁徙的角度讨论了二者各自的历史渊源,提出了幽燕方言—汉儿言语—东北官话;巴蜀方言—土司通语—西南官话的历时演变的预设,然后比较分析了它们在语音上的差异性,讨论了两种方言之间的关系,最后阐述了二者比较研究的意义。

酸汤话双方言人的三类西南官话作者:刘宗艳来源:《丝路视野》2017年第09期【摘要】酸汤话群体一般是双方言人,家庭、村庄内部使用酸汤话,对外使用西南官话。

根据古入声的演变情况,他们的西南官话现已发现有三种类型:古入声自成一个调类型;古入声归阳平型;古入声归阴平型。

这种差异源于他们周边西南官话的差异。

双方言接触中西南官话是强势一方,接触的结果是二者之间联系密切。

酸汤话的许多文读与西南官话保持一致,当然部分也与普通话保持一致。

从声母和韵母很难判断酸汤话的文读是来自西南官话,还是来自共同语,但从声调的文白读可以明确判断酸汤话声调的文读总是与所接触的西南官话关系更为密切。

【关键词】酸汤话;西南官话;双方言人;语言接触一、酸汤话与西南官话的关系(一)酸汤话与西南官话交错分布的概况酸汤话分布在湘西南和黔东南交界处的山区,主要包括湖南省的会同、靖州、通道、芷江、新晃和贵州省的天柱、锦屏、黎平等县的部分乡镇。

这里在历史上为苗族与侗族两大少数民族的聚居区。

酸汤话的形成源于汉族向少数民族聚居区的历代移民。

酸汤话人的民族成分一般是苗族或侗族,所说的酸汤话主体为汉语,也混入了一些苗语、侗语成分。

因为酸汤话分布区内各民族的区域共同语为西南官话,所以传统的汉语方言分区中,酸汤话区主要归为西南官话区。

瞿建慧等认为酸汤话应归属湘语。

酸汤话的语音特征明显与西南官话相区别,但二者联系密切。

(二)酸汤话与西南官话相区别的语音标准李荣(1985)提出“西南官话的特性是古入声今全读阳平”这一语音条件将西南官话与其他的官话区分开来。

但这一语音条件并不能完全适用于酸汤话区的西南官话。

北部地区新晃县米贝乡为代表的西南官话比较典型,古入声归阳平;南部地区靖州县城的西南官话入声归阴平,靖州县藕团乡、通道县溪镇以及贵州黎平县的西南官话则是入声自成一个调类。

但我们可以从李荣先生提出的语音条件推导出:西南官话的古入声字总是作为一个整体来演变的。

在确定西南官话的语音标准上,黄雪贞(1986)提出:“我们可以将西南官话的定义略加补充:古入声今读阳平的是西南官话,古入声今读入声或阴平、去声的方言,阴平、阳平、上声、去声调值与西南官话的常见调值相似的,即调值与成都、昆明、贵阳六处的调值相近的,也算是西南官话。

中古到现代声调演变的特点

从中古到现代,声调的演变主要有以下特点:

- 平分阴阳:中古汉语的平声调在现代汉语中分化成阴平、阳平两个声调。

分化的条件是声母的清浊,古代的清声母平声字演变成阴平,如“高”“天”“风”“帮”“中”“知”,中古浊声母平声字演变成阳平,如“红”“农”“来”“旁”“泥”“牛”等。

- 浊上变去:中古的全浊上声字的声调在现代汉语中演变成去声。

如“抱”“厚”“鲍”“上”“伴”。

- 入派四声:指古代汉语的入声在现代汉语分别演变成阴、阳、上、去四声。

这些演变特点反映了汉语语音的历史演变过程,对于了解和掌握现代汉语的语音系统具有重要意义。

中古入声调在西南官话中的今读类型与分布特点探析

中古入声调在西南官话中的今读类型,可以分为入声调存留型和入声调消失型两大类。

其中,入声调存留型根据调型的差异,可分为岷赤型、丹陆型和天石型;入声调消失型根据其派归舒声调的不同,又分为雅棉型、仁富型和武昆型。

每一小类型在地理分布上,大体呈现出连片分布的格局,这既与方言间的接触影响有关,也与历史行政格局有联系。

标签:入声调西南官话类型特点探析

中古入声作为一个调类,在今西南官话中大部分已归读舒声,但仍有近五分之一的方言点(大部分连片)保留独立的入声调,可基本上已失去塞音韵尾。

根据中古入声字在西南官话中的今读情况来看,可以分为入声调存留型和入声调消失型两大类。

入声调的归派与存留是影响西南官话科学界定的主要因素之一,学界对此历来争议颇多[1](P6145)。

鉴于此,下面根据已有的调查材料和音韵文献,对中古入声在西南官话中的今读类型与特点试作探析。

一、入声调存留型的分布及其特点

(一)入声调存留型的分布范围

据调查材料统计,西南官话入声调存留型的方言点共109个。

方言点的分布如下:

四川57个:主要分布于川西和川南一带。

具体为:泸州、乐山、金河口、都江堰、崇州、双流、彭县、邛崃、泸县、纳溪、南溪、叙永、江安、珙县、夹江、丹棱、眉山、彭山、沐川、峨眉、马边、綦江、盐亭、西充、华阳、南部、新繁、理县、汶川、宜宾、西昌、温江、新都、蒲县、郫县、新津、大邑、合江、什邡、古蔺、长宁、兴文、高县、洪雅、青神、屏山、犍为、荥经、峨边、雷波、江津、射洪、古宋、松潘、茂县、崇宁、五通桥等。

云南15个:散布于滇中、滇西和滇东北。

具体为滇西的丽江、镇康、宾川、云龙、洱源、剑川、邓川、凤仪,滇中的曲靖、陆良、寻甸,滇东北的沾益、盐津、水富、绥江等。

贵州15个:分布于乌江流域附近的沿河、务川、德江、印江、思南,赤水流域附近的桐梓、习水、仁怀,黔东南的丹寨、三都、都匀、独山、黎平、平塘、锦屏等。

湖南11个:主要分布于湘西、湘北一带。

具体为湘北的大庸、石门、桃源、澧县、津市、安乡,湘西的沅陵、洪江、靖县。

此外,湘南也有少数方言点,如江永、东安等。

除此之外,湖北、广西、江西也存在保留入声调的方言点。

具体为湖北8个:主要分布于鄂南一带,如:松滋、洪湖、石首、公安、汉川、沔阳、天门、鹤峰等;广西2个:象州白石、南宁下郭街;江西1个:信丰。

鄂、桂、赣入声调存留的方言点数量均比较有限。

(二)入声调存留型的分布特点及调型

相对集中连片分布是入声调存留型在西南官话中的地域分布上的基本特点。

虽然保留入声调的方言点涉及7个省共109个方言点,但除江西信丰和湘南江永、东安等少数方言点之外,其他方言点在地域上,基本上都呈现出连片分布的特点,仅有少数例外。

入声调型类别上,以平调型为主,同时兼有降调型、升调型和曲折调型。

现分析如下。

滇东北的沾益、盐津、水富、绥江等与川南的宜宾、高县、筠连等连为一片,黔北赤水流域和乌江流域的入声区也与川南的纳溪、古蔺、叙永等相接。

这一片区主要集中在四川岷江流域、贵州赤水河与乌江流域之间,调型上主要体现为平调型(以33中平调值为主),依水域特点可简称岷赤型。

云南滇中的曲靖、陆良、寻甸,滇西的丽江、镇康、宾川、云龙、洱源、剑川、邓川、凤仪,贵州黔东南的丹寨、三都、都匀、独山、黎平、平塘、锦屏,这三个入声存留区分别连片分布,入声调型主要体现为降调型(以31中降调值为主),贵州的丹寨和云南的陆良是典型代表,按地域可简称为丹陆型。

湖南北部的常德、石门、张家界一带的入声区与湖北中南部的天门、荆州地区,鄂西南的鹤峰等连为一片,湘南江永、东安等因湘江、资水等与湘北入声带相连,湘西的沅陵、洪江、靖县等也因沅江、酉水等与湘北的张家界、常德一带入声区相关,故湖广入声存留方言区域相互系联,其入声调型主要体现为升调型(以13低升调型为主),湖北的天门和湖南的石门为其方言代表点,按地域可简称为天石型(广西和江西的西南官话入声存留方言点也大体可划归为此类型)。

二、入声调消失型的类别分布及其特点

西南官话中除上述109个存留入声调的方言点外,其他方言点都已经没有入声调。

中古入声字在入声调消失型的方言点中,绝大部分与阳平调合流,但也存在派入阴平调和去声调的情况,并且各自在地域上体现出连片分布的现象,具有较为鲜明的地域特征。

(一)入声派归阴平:雅棉型。

根据调查统计,入声调在西南官话中派归阴平的方言点,主要集中在靠近川西的雅安市所辖区域内,具体包括雅安、芦山、名山、天全、宝兴、汉源、石棉,此外,还包括今甘孜藏族自治州的泸定(按:泸定毗邻雅安,在1956年隶属雅安管辖),共8个方言点。

川西雅安地区入声调归阴平的区域,地理分布上主要为该地南北走向的狭长地带,可以雅安和石棉为方言代表点,这些方言点的入声调派归阴平后,调型上主要体现为高平调型(以55调值为主),可简称为雅棉型。

值得注意的是,根据《湖南方言调查报告》,湘西的通道“入声大多归阴平”,但

其“全浊入一部分归阳平,一部分归阴去”[2](P466),根据“入声调合为一类,入声韵不带塞音韵尾,去声调不分阴阳”[3]的西南官话标准来看,通道方言的入声和去声分别分调的情况,显然还不是典型的西南官话,可暂处理为过渡型方言。

(二)入声调派归去声:仁富型。

中古入声调消失而归读去声的方言点,在西南官话中主要集中在四川的岷、沱两江下游之间,方言点有13个,具体为自贡、简阳、仁寿、内江、井研、荣县、隆昌、筠连、富顺、冕宁、威远、荣昌、巫山。

此外,云南威信和湖南的常德、桑植也属于这种类型。

这样,入声派归去声的方言点在西南官话中共计有16个。

其实,云南的威信和盐津毗邻四川的筠连,盐津有大关河,威信有罗布河等与四川的水土相接,故他们与四川筠连等入声调归去声的方言点连为一片,并不难解释。

入声归去声的方言点在川中南部岷、沱两江下游之间,同样呈现出南北走向式的集团式分布,地域上较为集中,以仁寿和富顺为方言代表点,调型上主要体现为升调型(以24或13调值为主),依方言分布的典型性可简称此类为仁富型。

学界一般认为,湖南的临澧、汉寿、慈利3个方言点也属西南官话[3],而且这3个方言点的入声也基本上是归去声的,但需指出的是,他们的去声却是分阴阳的,如临澧的还存在“入声全浊大多归阳去,但一部分字与清入、次浊入同归阴去”[2](P153)的情况。

这说明,临澧、汉寿、慈利这3个方言点也还不是典型的西南官话,还残存着湘语的特点。

(三)入声调派阳平:武昆型。

西南官话中,除了以上类型所列的方言点之外,中古入声调在其余的方言点中基本上都派归了阳平。

“入声归阳平是西南官话入声归派的主流类型”[3],东至武汉,西至昆明,北至成都,南至柳州、桂林,范围甚广,涉及方言点近400余个,大体呈现出连片分布的特点。

湖北的武汉和云南的昆明为其方言代表点,故这里把入声调派归阳平的类型简称为武昆型。

根据《中国语言地图集》(1987年)的显示[4](P6),鄂北的郧西、郧县、丹江口等均在西南官话范围之内,但统计分析后发现,这些方言点的全浊入是完全派归阳平的,但清入和次浊入虽以派归阳平为主,可都存也在少数派归阴平的现象。

因郧西、郧县、丹江口等方言点与河南和陕西毗邻,故其清入和次浊入归阴平的现象或许与中原官话的接触影响有关系。

三、结语

中古入声调在西南官话中的今读类型,可以分为入声调存留型和入声调消失型两大类。

其中,入声调存留型根据调型的差异,可分为岷赤型、丹陆型和天石型;入声调消失型根据其派归舒声调的不同,又分为雅棉型、仁富型和武昆型。

每一个小类型在地理分布上,大体呈现出连片分布的格局,这既与方言间的接触影响有关,也与历史行政格局有联系。

例如,如滇东北昭通地区的盐津、水富、绥江、威信等多与四川南部方言点的声调类型趋同,其实在明代及其之前,云南的这些地区与今四川同属一个行政区;湘北与鄂南的声调类型也多有相似之处,

原因是今湘鄂大多数地方在明代及其之前也同属一个行政区管辖[5](P34)。

此外,过去学界多认为“西南官话的特性是古入声字今全读阳平”[6],现在根据本文分析的结论来看,此观点的科学性是值得商榷的,因为西南官话尚有超过其五分之一共130余个方言点的入声不读阳平调,因此,要真正厘清西南官话的语音特征,还需要做更加深入系统的研究。

参考文献:

[1]项梦冰,李小凡.汉语方言学基础教程[M].北京:北京大学出版

社,2009.

[2]杨时逢.湖南方言调查报告[M].台北:中央研究院历史语言研究

所,1974.

[3]牟成刚.西南官话立区标准及内部分片依据的再探讨[J].文山学

院学报,2014,(4):63-70.

[4]中国社会规科学院和澳大利亚人文社会科学院.中国语言地图集

[M].香港:香港朗文出版社,1987.

[5]谭其骧.中国历史地图集(第7册)[M].北京:中国地图出版

社,1982.

[6]李荣.官话方言的分区[J].方言,1985,(1):2-5.

(牟成刚云南文山文山学院人文学院663099)。