肋间神经阻滞

- 格式:rtf

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:1

肋间神经阻滞对全身麻醉下胸腔手术麻醉效果的影响李加宾【摘要】Objective To analyze the effect of the anesthetic effect of intercostal nerve block under general anesthesia in thoracic operation. Methods 98 patients with general anesthesia were randomly divided into two groups from March 2014 to April 2015. Patients in group I not by intercostal nerve block directly under general anesthesia, patients in group II first after intercostal nerve block anesthesia were recorded at different time in patients with bispectral index (BIS), blood pressure, heart rate, and spontaneous breathing recovery time and extubation time and fully awake time. Results Blood pressure and heart rate were signiifcantly higher in I group than in II group, but the BIS group was lower than that in II group (P<0.05). The recovery of spontaneous breathing time, extubation time and total awake time were shorter in II group than in I group (P<0.05). Conclusion Intercostal nerve block on under general anesthesia in thoracic surgery anesthesia effect of big, maintain in patients with stable vital signs, reduce postoperative pain.%目的:分析肋间神经阻滞对全麻身麻醉下胸腔手术麻醉效果的影响。

肋间神经阻滞术操作方法

1. 为患者准备好消毒剂、手套、局麻药、消毒布、注射器、无菌镊子等工具。

2. 让患者在平躺或侧卧的姿势下,保持舒适的姿势。

3. 检查肋骨以确定准确的神经位置。

4. 在操作区域用消毒布进行消毒。

5. 拿起注射器,用局麻药沿着神经根部进行逐渐注射,使神经芯片分离开来。

6. 利用无菌镊子将细针插入局麻药注射中心,同时在神经根中加入适量的局麻药。

7. 慢慢取出针头,然后用消毒布进行局部止血。

8. 监测患者的神经功能。

9. 治疗完成后,清理操作现场并注意消毒。

10. 让患者静卧10-15分钟,以确保局麻药完全生效。

11. 确保患者安全后,可以让其离开手术室。

超声引导下肋间臂神经阻滞治疗对缓解乳腺癌根治术术后顽固性疼痛的影响摘要:目的探讨超声引导下肋间臂神经阻滞治疗对缓解乳腺癌根治术术后顽固性疼痛的影响。

方法纳入2018年1月至12月我院疼痛科收治的乳腺癌根治术后顽固性疼痛患者25例,均进行超声引导下肋间臂神经阻滞治疗,对术后患者的疼痛评分进行评估。

结果手术前,患者的VAS疼痛评分为(5.46±0.62)分,术后30分钟,患者的VAS评分为(3.84±1.22)分,疼痛感显著降低,术后1-7天,虽然每天VAS评分均有所提高,但是与术前相比,差异仍然具有统计学意义(P<0.05)。

结论对乳腺癌根治术术后顽固性疼痛采用超声引导下肋间臂神经阻滞治疗,可有效缓解疼痛,减轻患者痛苦,具有重要的临床指导价值。

关键词:乳腺癌根治术术后疼痛;超声;肋间臂神经阻滞,VAS评分乳腺癌居于临床上女性恶性肿瘤之首。

目前,乳房切除术是临床上常用的治疗乳腺癌的方法,但是由于手术创伤大,容易引起手术周围强烈的应激反应,导致发生顽固性疼痛和慢性疼痛[1],有研究显示[2],有三分之一至一半的患者术后在患侧胸壁、腋窝、上臂内侧等部位发生烧灼感、疼痛感和皮肤麻木现象,临床上称做乳房切除术后疼痛综合征,疼痛持续时间较长,甚至长达数年,给患者的工作生活带来极大影响。

本次研究针对所选病例,对乳腺癌根治术术后顽固性疼痛患者应用超声引导下肋间臂神经阻滞治疗,可有效缓解患者疼痛,现报道结果如下。

1资料和方法1.1一般资料纳入2018年1月至12月我院疼痛科收治的乳腺癌根治术后顽固性疼痛患者25例,经我院伦理委员会批准同意,均自愿签署知情同意书参加超声引导下肋间臂神经阻滞治疗,患者年龄35~76岁,平均(44.6±3.8)岁,排除妊娠期或哺乳期患者,有精神疾病患者。

1.2方法患者采取仰卧姿势,患侧上臂往外旋,手肘屈曲,从患者前侧胸壁放置超声高频探头,扫描从第一肋向第二肋间隙开始,逐层缓慢扫描,确定进针部位,穿刺针针尖到达前锯肌浅面和胸小肌深面筋膜间隙后,回抽无血无气,将0.5%罗哌卡因10ml注入,进行肋间臂神经阻滞。

乳腺手术的肋间神经阻滞术乳腺肿瘤手术时,由于暂时不能确定肿瘤是否恶性,需要切下肿瘤作快速冷冻切片以明确病理诊断。

这类患者由于手术数量特别大,手术的特点是“短平快”,如果每一个患者均予全麻,那么麻醉医师的工作量太大!对患者来说如果是良性肿瘤直接用全麻,不但经济上不划算,医保局也不答应。

如果用局部麻醉,有些患者的肿块小且质地软(由于患者自我防范意识的增强,越来越小的早期肿瘤被发现),局部麻醉后局部肿起则难以摸出肿瘤,给手术医师在手术过程中寻找肿瘤带来困难,更重要的是局麻效果比较差,难以确保患者无痛。

为了解决这些问题,多年来我们上海肿瘤医院麻醉科对这类患者采取肋间神经阻滞麻醉,不但节省医疗费用,同时也节省了送快速冷冻切片后漫长的等待时间,而且给手术医师和麻醉医师的工作都带来了很大方便。

一、肋间神经阻滞的适应证和禁忌证理论上所有乳腺肿块手术均是适应证,尤其是对于肿块小、质地柔软、性质不确定的肿块。

由于肋间神经阻滞所需要的操作时间短,可许多患者同时进行,打好后患者可等待手术,而全麻则需要尽快手术。

经过肋间神经阻滞下乳腺肿块短小手术切除肿块后,患者不需要复苏,可在休息室等候快速冷冻切片报告,冰冻报告为良性肿块的患者可送回病房,可立即正常进食或直接出院,如果是恶性,则需要马上进一步全麻下手术。

特别肥胖的患者的肋骨可能难以触及,应该避免肋间神经阻滞,因为这样可能会造成穿刺针误刺胸膜。

此外,由于要对T2-6至少3根肋间神经阻滞,穿刺点至少为3点,需要和患者沟通好,取得他们的合作,对疼痛特别敏感的患者也不宜作肋间神经阻滞麻醉。

二、解剖和方法脊神经的前后根合并成脊神经后沿着肋骨内面稍下行走在肋间内肌和肋间最内肌之间,第1肋间神经分出一大支加入臂丛神经,一小支分布于第1肋间,第2~6肋间神经行走于相应的肋间隙,于肋角前方发出一侧支向前下行走于肋骨的下缘,肌支分布于相应的肋间肌等肌肉,皮支有2支,一支是外侧皮支,在肋角前分出后分布于胸侧壁和肩胛区的皮肤,另外一支是前皮支,在近胸骨侧缘处穿出,分布于胸前壁的皮肤等。

肋间神经痛病情说明指导书一、肋间神经痛概述肋间神经痛〔intercostal neuralgia〕是指肋间神经由于不同缘由的损害而消灭以胸部肋间或腹部呈条带状苦痛的综合征。

可由胸椎退变、胸椎结核、胸椎损伤、肿瘤、病毒感染等多种缘由引起。

英文名称:intercostal neuralgia其它名称:肋间神经炎相关中医疾病:胁痛ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:神经系统疾病是否纳入医保:局部药物、耗材、诊治工程在医保报销范围,具体报销比例请询问当地医院医保中心。

遗传性:一般不具有遗传性发病部位:胸部常见病症:背部胸椎至前胸部苦痛主要病因:胸椎退变、胸椎结核、胸椎损伤、胸椎硬脊膜炎、肿瘤、强直性脊柱炎、带状疱疹检查工程:体格检查、疱疹刮取物涂片、病毒学检查、抗原抗体检测、胸椎X 线、脊柱 CT、MRI重要提示:肋间神经痛需要尽快治疗,以免因苦痛而引起失眠、焦虑等。

临床分类:1、继发性肋间神经痛〔1〕由胸椎退变、胸椎结核、胸椎损伤、胸椎硬脊膜炎、肿瘤、强直性脊柱炎等疾病可继发根性的肋间神经痛。

〔2〕病毒感染、肋骨、纵隔或胸膜病变会继发干性的肋间神经痛。

2、原发性肋间神经痛原发性的肋间神经痛少见。

二、肋间神经痛的发病特点传染性无传染性。

三、肋间神经痛的病因病因总述:原发性肋间神经痛较少见,继发性肋间神经痛是由邻近器官和组织的病变引起,如胸椎病变〔胸椎椎间盘突出、胸椎结核等〕、外伤、胸椎段脊髓肿瘤等缘由可使神经根受到压迫,从而消灭肋间神经痛的病症。

此外,带状疱疹病毒引起的肋间神经炎,也可导致肋间神经痛。

根本病因:1、胸椎病变如胸椎椎间盘突出、胸椎结核、胸椎硬脊膜炎、胸椎骨质增生、强直性脊柱炎、胸肋关节错位等。

2、病毒感染如带状疱疹也是肋间神经痛的常见病因,苦痛可先于疱疹消灭。

3、外伤肋骨骨折、胸椎损伤等缘由可造成肋间神经痛。

4、其他肿瘤〔特别是髓外瘤〕,肋骨、纵隔、胸膜病变,肋间神经受到压迫、刺激,消灭炎性反响,可导致苦痛。

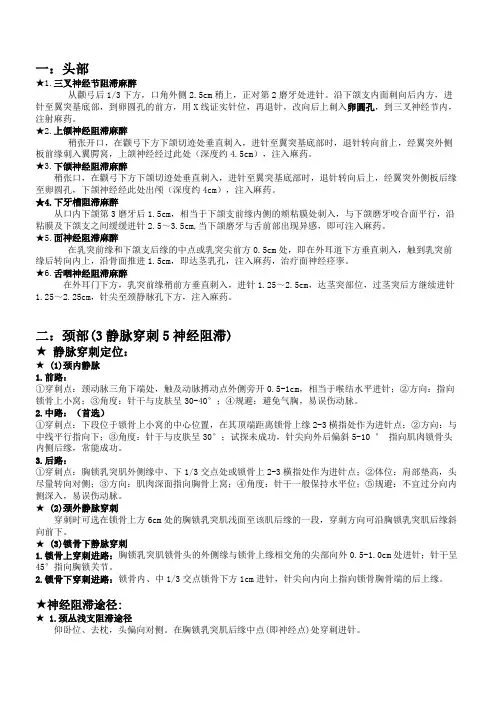

一:头部★1.三叉神经节阻滞麻醉从颧弓后1/3下方,口角外侧2.5cm稍上,正对第2磨牙处进针。

沿下颌支内面刺向后内方,进针至翼突基底部,到卵圆孔的前方,用X线证实针位,再退针,改向后上刺入卵圆孔,到三叉神经节内,注射麻药。

★2.上颌神经阻滞麻醉稍张开口,在颧弓下方下颌切迹处垂直刺入,进针至翼突基底部时,退针转向前上,经翼突外侧板前缘刺入翼腭窝,上颌神经经过此处(深度约4.5cm),注入麻药。

★3.下颌神经阻滞麻醉稍张口,在颧弓下方下颌切迹处垂直刺入,进针至翼突基底部时,退针转向后上,经翼突外侧板后缘至卵圆孔,下颌神经经此处出颅(深度约4cm),注入麻药。

★4.下牙槽阻滞麻醉从口内下颌第3磨牙后1.5cm,相当于下颌支前缘内侧的颊粘膜处刺入,与下颌磨牙咬合面平行,沿粘膜及下颌支之间缓缓进针2.5~3.5cm,当下颌磨牙与舌前部出现异感,即可注入麻药。

★5.面神经阻滞麻醉在乳突前缘和下颌支后缘的中点或乳突尖前方0.5cm处,即在外耳道下方垂直刺入,触到乳突前缘后转向内上,沿骨面推进1.5cm,即达茎乳孔,注入麻药,治疗面神经痉挛。

★6.舌咽神经阻滞麻醉在外耳门下方,乳突前缘稍前方垂直刺入,进针1.25~2.5cm,达茎突部位,过茎突后方继续进针1.25~2.25cm,针尖至颈静脉孔下方,注入麻药。

二:颈部(3静脉穿刺5神经阻滞)★静脉穿刺定位:★ (1)颈内静脉1.前路:①穿刺点:颈动脉三角下端处,触及动脉搏动点外侧旁开0.5-1cm,相当于喉结水平进针;②方向:指向锁骨上小窝;③角度:针干与皮肤呈30-40°;④规避:避免气胸,易误伤动脉。

2.中路:(首选)①穿刺点:下段位于锁骨上小窝的中心位置,在其顶端距离锁骨上缘2-3横指处作为进针点;②方向:与中线平行指向下;③角度:针干与皮肤呈30°;试探未成功,针尖向外后偏斜5-10 °指向肌肉锁骨头内侧后缘,常能成功。

3.后路:①穿刺点:胸锁乳突肌外侧缘中、下1/3交点处或锁骨上2-3横指处作为进针点;②体位:肩部垫高,头尽量转向对侧;③方向:肌肉深面指向胸骨上窝;④角度:针干一般保持水平位;⑤规避:不宜过分向内侧深入,易误伤动脉。

肋间神经痛肋间神经痛是一种常见的疾病,它给许多人带来了痛苦和不适。

本篇文章将详细介绍肋间神经痛的症状、原因、诊断和治疗方法,希望对患者以及关心此病的人有所帮助。

肋间神经痛,也称为胸腔神经痛,是一种由于肋间神经受到压迫或刺激而引起的疼痛。

疼痛可能会在胸部或背部的特定区域感觉到,表现为刺痛、隐痛或烧灼感。

有时候,疼痛可能会放射到腹部或下肢。

肋间神经痛的常见症状包括一侧胸部或背部的疼痛,疼痛可能会加重或减轻,而且疼痛会随着运动、咳嗽或深呼吸而增加。

有的患者还会出现肌肉僵硬、麻木或刺痛的感觉。

肋间神经痛的症状一般不会持续很长时间,通常在几周或几个月内自行缓解。

肋间神经痛的原因多种多样,最常见的原因是肋骨骨折或损伤,这可能是由于事故、运动损伤或其他外伤引起的。

其他导致肋间神经痛的原因包括肌肉痉挛、椎间盘突出、脊椎关节不稳等。

此外,一些疾病如带状疱疹、肌肉疾病或内脏疾病也可能引发肋间神经痛。

诊断肋间神经痛需要进行详细的病史询问和体格检查。

医生可能会询问患者关于疼痛的特点、出现的时间和持续的时间。

体格检查时,医生会触摸患者的胸部和背部,以确定疼痛的位置和性质。

根据病史和体格检查的结果,医生可能会进一步进行X射线、CT扫描或MRI等检查,以确认诊断。

治疗肋间神经痛的方法有很多种。

最常用的治疗方法是休息和服用止痛药物。

休息可以帮助减轻肌肉紧张和炎症,从而减轻疼痛。

而止痛药物可以缓解疼痛并提高患者的舒适度。

对于疼痛严重的患者,医生可能会给予肌肉松弛剂或神经阻滞药物。

除了药物治疗外,物理疗法也是一种常用的治疗肋间神经痛的方法。

物理疗法包括热敷、冷敷、理疗和矫正体位等,这些方法可以帮助减轻肌肉紧张和疼痛,恢复肌肉的功能。

对于一些慢性肋间神经痛的患者,物理疗法可能需要进行较长时间的治疗。

此外,对于某些特定原因引起的肋间神经痛,如肋骨骨折或突出的椎间盘,可能需要进行手术治疗。

手术治疗的目的是减轻或消除对肋间神经的压迫,从而缓解疼痛。

超声引导肋间神经阻滞( ICB)在腹腔镜胆囊切除术术后镇痛中的作用【摘要】目的探讨超声引导肋间神经阻滞(ICB)在腹腔镜胆囊切除术后的镇痛效果。

方法将60例择期行腹腔镜胆囊切除术的患者分为观察组和对照组。

观察组患者术后行右侧第6、8、10肋间神经阻滞,每支予3ml 0.375%盐酸罗哌卡因,对照组予切口皮下注射,每处3ml 0.375%盐酸罗哌卡因。

记录两组T0(术后30min)、T1(术后2 h)、T2(术后6 h)及T3(术后12 h)镇痛疼痛评分,采用视觉模拟评分法(VAS)评估患者的疼痛程度。

结果两组疼痛评分在T0和T1时VAS评分差异无统计学意义(P> 0.05),T2和T3 时VAS评分差异有统计学意义(P< 0.05)。

两组均未出现肺部并发症包括气胸、肺部感染和肺不张等。

结论超声引导下肋间神经阻滞(ICB)对于腹腔镜胆囊切除术后具有较好的镇痛效果,且不会增加不良反应的发生率,具有较高的安全性。

【关键词】超声引导;肋间神经阻滞;腹腔镜胆囊切除术,术后疼痛腹腔镜胆囊切除术(LC)是当今临床应用广泛的微创手术,具有创伤小、恢复快等优点,是腹腔镜手术的代表,但术后患者仍会出现伤口疼痛,从而影响患者早期下床活动和术后康复[1]。

术后疼痛是人体因受到手术刺激而引发的一种复杂的生理、心理的应激反应。

最新的临床实践证实,联合使用曲安奈德和利多卡因对实施上腹部手术的患者进行肋间神经局部封闭治疗,可有效地缓解其术后的疼痛感[2]。

目前国内罗哌卡因肋间神经阻滞在腹腔镜胆囊切除术后镇痛效果的报道较少,我们比较了全麻联合术后罗哌卡因超声引导下肋间神经阻滞与全麻联合术后罗哌卡因切口注射在腹腔镜胆囊切除术术后镇痛的有效性及安全性,现报告如下。

1 资料与方法1.1 临床资料选择2020 年1 月~ 2021 年10 月我院择期行腹腔镜胆囊切除术(LC)患者60例。

纳入标准:①年龄24~80 岁; ②体质指数( BMI) 20~28kg/m2 ; ③美国麻醉医师学会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级; ④心功能Ⅰ级、Ⅱ级(NYHA分级)。

临床肋间神经解剖,肋间神经阻滞疗法适应证、禁忌证、操作方法、疗效评估、不良反应防治及注意事项概述肋间神经阻滞疗法是指在肋间神经附近注入局麻药或以物理方法阻滞肋间神经传导功能,阻断“疼痛—肌肉痉挛—缺血—疼痛”的恶性循环,以达到镇痛、治痛效果的技术。

肋间神经阻滞疗法常用于胸背部疼痛性疾病的治疗,如原发或继发性肋间神经痛、肋骨损伤相关疼痛、肋软骨炎、胸部手术后慢性疼痛、慢性胸膜炎相关疼痛、胸椎病变引起的胸背痛,以及胸部带状疱疹与带状疱疹后神经痛等。

诊断性肋间神经阻滞还可用于胸背部、腹部疼痛疾病的诊断与鉴别诊断,为确定诊断和治疗策略提供依据。

此外,肋间神经阻滞疗法也可用于胸腹部(肺、乳腺、肋骨、肝、肾等部位)手术联合麻醉和术后镇痛。

加速康复外科(ERAS)模式下肋间神经阻滞在胸部手术术前、术中、术后的应用都取得了良好效果,可有效减轻患者疼痛,减少并发症、抑制应激反应,加速患者康复。

近年来,随着可视化影像引导技术的快速发展及在肋间神经阻滞疗法中的广泛应用,学者们对影像引导技术、穿刺路径、药物配比的探索取得较多成果,显著提升了肋间神经阻滞的选择性与准确性,提高了安全性,降低了并发症。

肋间神经解剖学特点胸廓骨骼与肌肉、筋膜解剖胸廓立体结构是由12 块胸椎、12 对左右对称的肋骨、1 块胸骨以及关节和韧带构成,形状近似圆锥形。

第1~7 肋通过软骨与胸骨相连,称为真肋;第8~12 肋称为假肋。

其中,第8~10 肋肋软骨与前一肋软骨相连,形成肋弓,第11、12 肋前端游离。

肋骨之间为肋间肌,肋间肌分为肋间外肌、肋间内肌、肋间最内肌等,肋间外肌位于肋间隙浅层,上起上位肋骨下缘,肌纤维斜行向前下方,止于下位肋骨的上缘。

肋间内肌位于肋间隙深层,起于下位肋骨的上缘,肌纤维斜向后上方,止于上位肋骨的下缘,而肋间最内肌位于肋间内肌深面,仅存在于肋间隙中段三分之一处(图1)。

图1胸廓及肋间肌注:胸廓包括12 对左右对称的肋骨,肋骨之间为肋间肌,肋间肌分为肋间外肌、肋间内肌、肋间最内肌。

肋间神经阻滞肋间神经阻滞(intercostal nerve block)自1907年首先由Braun等应用于临床,目前已广泛应用于各种胸腹部手术及疼痛治疗[1]。

剖胸手术后剧烈疼痛是阻碍呼吸功能恢复和引起并发症的主要原因,传统的镇痛方法如口服阿片类药物、持续硬膜外镇痛常导致低血压、恶心、呕吐、嗜睡、尿储留等并发症,并非理想的镇痛方法,而肋间神经阻滞因良好的镇痛效果且能保持良好的觉醒状态,较少的副作用,逐渐成为剖胸术后镇痛方法的首选[2]。

本文将肋间神经阻滞从应用解剖、阻滞方法、临床应用、并发症等方面作一简要阐述。

1.应用解剖[3、4]胸神经(thoracic nerve)的前支称肋间神经,与颈、腰、骶、尾的前支不同,不组成葱丛,故皮支比较明显。

T1-2分布于上肢和上胸部,T3-6只分布于胸壁,T7-11分布于胸腹壁,T12神经前支走行于肋下称肋下神经。

肋间神经起自胸椎旁神经的前支,典型的肋间神经有四个重要分支,第一支为成对的灰白交通支,从前面穿过与交感神经和交感神经链相接。

第二支为后皮支,支配椎旁区的皮肤和肌肉。

第三支为外侧皮支,向前恰到腋中线,支配大部分胸腹部皮肤。

第四支为前皮支,支配中线部位的胸腹部皮肤。

有时,一些肋间神经的终末支会跨越中线,支配对侧的胸腹壁的感觉。

肋下神经和L1的一些神经纤维共同构成髂腹下和髂腹股沟神经。

上6对胸神经的前支(图1)[1]:第1胸神经:有交通支与交感神经节相联系,并接受第2肋间神经的交通支。

第1胸神经的前支在第2肋横突前韧带处分为大小两支。

大支向外上加入臂丛,小支为第1肋间神经,穿行于肋间肌之间,并支配该肌,近胸骨时穿出至皮下,为胸前第1皮支,此支常无或细小。

第1胸神经也常无外侧皮支。

第2-6肋间神经出椎间孔后,位于胸膜和肋间韧带之间,在胸骨旁穿出支配皮肤称前皮支。

肋间神经肌支,走行于肋间肌发出小支支配肋间内外肌及腹横肌。

肋间神经外侧皮支,行至肋骨角附近分出,与主干伴行,到达腋中线,向外穿过肋间外肌及前锯肌至皮下,分为前后两支,前支分布于胸外侧皮肤,还发出乳房外侧支至乳房,后支向后分布于肩胛骨下部的皮肤。

常用的神经阻滞技术在现代医学领域中,神经阻滞技术作为一种有效的疼痛治疗和诊断手段,发挥着重要的作用。

它通过在神经周围注射局部麻醉药物或其他药物,阻断神经传导,从而达到缓解疼痛、改善症状的目的。

接下来,让我们一起深入了解一下常用的神经阻滞技术。

一、颈丛神经阻滞颈丛神经阻滞主要用于颈部手术的麻醉和疼痛治疗。

颈丛由第 1 4颈神经的前支组成,分为浅丛和深丛。

浅丛阻滞可在胸锁乳突肌后缘中点处进针,将局麻药注射在其周围。

深丛阻滞则需要在第 4 颈椎横突处进行穿刺。

这项技术适用于颈部外伤、甲状腺手术等,但需要注意的是,如果操作不当,可能会导致局麻药中毒、膈神经麻痹、喉返神经麻痹等并发症。

二、臂丛神经阻滞臂丛神经阻滞常用于上肢手术和疼痛的治疗。

根据穿刺部位的不同,可分为肌间沟入路、锁骨上入路、锁骨下入路和腋窝入路等。

肌间沟入路是在锁骨上方约 15 厘米处,触及前中斜角肌之间的肌间沟,进针后注入局麻药。

锁骨上入路是在锁骨中点上方 1 15 厘米处进针。

锁骨下入路则在锁骨下方、第一肋骨表面进行穿刺。

腋窝入路是在腋窝顶部,触及腋动脉搏动,在其周围注射局麻药。

臂丛神经阻滞的并发症包括气胸、血管损伤、局麻药中毒等。

三、肋间神经阻滞肋间神经阻滞适用于胸部外伤、肋骨骨折、带状疱疹后神经痛等疾病的治疗。

在肋骨角处或腋后线处进针,将局麻药注射到肋间神经周围。

需要注意的是,肋间神经阻滞可能会导致气胸、局麻药中毒等并发症。

同时,由于肋间神经分布的特点,可能需要多点注射才能达到理想的效果。

四、腰丛神经阻滞腰丛神经阻滞主要用于下肢手术的麻醉和疼痛治疗。

通常在腰大肌间隙进行穿刺,定位标志包括髂嵴最高点、腰椎棘突等。

这项技术的并发症包括局麻药中毒、神经损伤、硬膜外腔阻滞等。

五、骶丛神经阻滞骶丛神经阻滞适用于臀部、下肢后部及会阴部手术的麻醉和疼痛治疗。

可以通过骶裂孔或骶后孔进行穿刺。

操作过程中,可能会出现局麻药中毒、全脊麻等并发症。

六、星状神经节阻滞星状神经节阻滞常用于治疗头面部、上肢及颈部的疼痛和血管疾病。