计量地理学基础

- 格式:ppt

- 大小:335.00 KB

- 文档页数:34

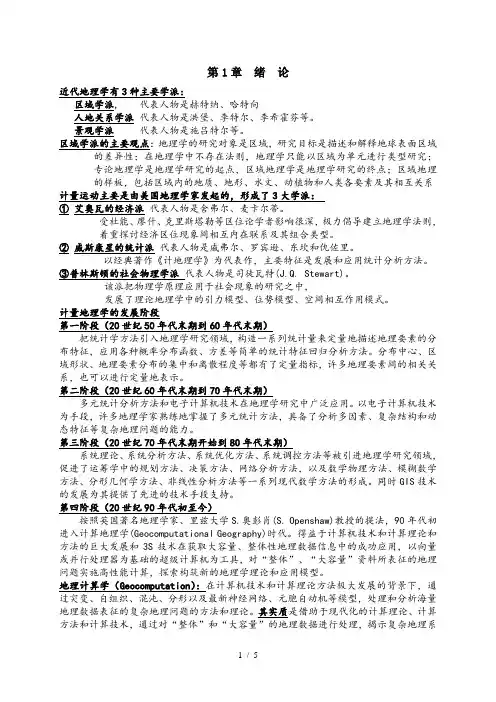

第1章绪论近代地理学有3种主要学派:区域学派, 代表人物是赫特纳、哈特向人地关系学派代表人物是洪堡、李特尔、李希霍芬等。

景观学派代表人物是施吕特尔等。

区域学派的主要观点:地理学的研究对象是区域,研究目标是描述和解释地球表面区域的差异性;在地理学中不存在法则,地理学只能以区域为单元进行类型研究;专论地理学是地理学研究的起点,区域地理学是地理学研究的终点;区域地理的样板,包括区域内的地质、地形、水文、动植物和人类各要素及其相互关系计量运动主要是由美国地理学家发起的,形成了3大学派:①艾奥瓦的经济派代表人物是舍弗尔、麦卡尔蒂。

受杜能、廖什、克里斯塔勒等区位论学者影响很深,极力倡导建立地理学法则,着重探讨经济区位现象间相互内在联系及其组合类型。

②威斯康星的统计派代表人物是威弗尔、罗宾逊、东坎和仇佐里。

以经典著作《计地理学》为代表作,主要特征是发展和应用统计分析方法。

③普林斯顿的社会物理学派代表人物是司徒瓦特(J.Q. Stewart)。

该派把物理学原理应用于社会现象的研究之中,发展了理论地理学中的引力模型、位势模型、空间相互作用模式。

计量地理学的发展阶段第一阶段(20世纪50年代末期到60年代末期)把统计学方法引入地理学研究领域,构造一系列统计量来定量地描述地理要素的分布特征,应用各种概率分布函数、方差等简单的统计特征回归分析方法。

分布中心、区域形状、地理要素分布的集中和离散程度等都有了定量指标,许多地理要素间的相关关系,也可以进行定量地表示。

第二阶段(20世纪60年代末期到70年代末期)多元统计分析方法和电子计算机技术在地理学研究中广泛应用。

以电子计算机技术为手段,许多地理学家熟练地掌握了多元统计方法,具备了分析多因素、复杂结构和动态特征等复杂地理问题的能力。

第三阶段(20世纪70年代末期开始到80年代末期)系统理论、系统分析方法、系统优化方法、系统调控方法等被引进地理学研究领域,促进了运筹学中的规划方法、决策方法、网络分析方法,以及数学物理方法、模糊数学方法、分形几何学方法、非线性分析方法等一系列现代数学方法的形成。

计量地理学复习资料1.最短途径:指网络分析中求算网络两点间的最短路程距离及其长度,以用于地理网络要素的决策服务。

P292.最优区位:指在给定若干需要服务设施的状况下,根据一定的最优化目的,拟定一种或多个新设施,从而为生产力布局和社会设施布点决策服务的最佳位址。

用途:重要用于找 工厂、设施等布局的最优位置。

3.偏有关分析:指在地理系统中进行多要素间有关分析时,而把其它要素视为常数来专门单独研究其中两个要素之间的互有关系亲密程度的有关分析。

4.逐步回归模型:以已知地理数据序列为基础,根据多元回归分析法和求解求逆紧凑变换法及双检查法而建立的能够反映地理要素之间变化关系的最优回归模型。

5.逐步回归分析:指在多元线性回归分析中,运用求解求逆紧奏变换法和双检查法,来研究和建立最优回归方程的并用于地理分析和地理决策的多元线性回归分析。

它实质上就是多元线性回归分析的基础上派生 一种研究和建立最优多元线性回归方程的算法技巧。

重要含义以下:1)逐步回归分析的理论基础是多元线性回归分析法;2)逐步回归分析的算法技巧是求解求逆紧奏变换法;3)逐步回归分析的办法技巧是双检查法,即引进和剔除检查法;4)逐步回归分析的核心任务是建立最优回归方程;5)逐步回归分析的重要作用是降维。

重要用途:重要用于因果关系分析、聚类分析、区域规划、综合评价等等。

6.马尔可夫分析法:指马尔可夫链的基础上,根据事件的现在概率状况预测其将来各个时期概率变动状况的一种事件发生概率的预测办法。

重要含义有下列几点:1)马尔可夫分析的理论基础是概率论与线性代数的理论和办法2)马尔可夫分析的数据基础是各状态发生的原始数据序列;3)马尔可夫分析的重要办法是正则矩阵的求证和状态概率预测的递推公式的应用;4)马尔可夫分析的核心任务是转移矩阵的求算;5)马尔可夫分析的充要条件是各状态发生的原始数据和转移矩阵的正则化求证;6)马尔可夫分析的最后目的是预测各状态将来若干时段发生的概率。

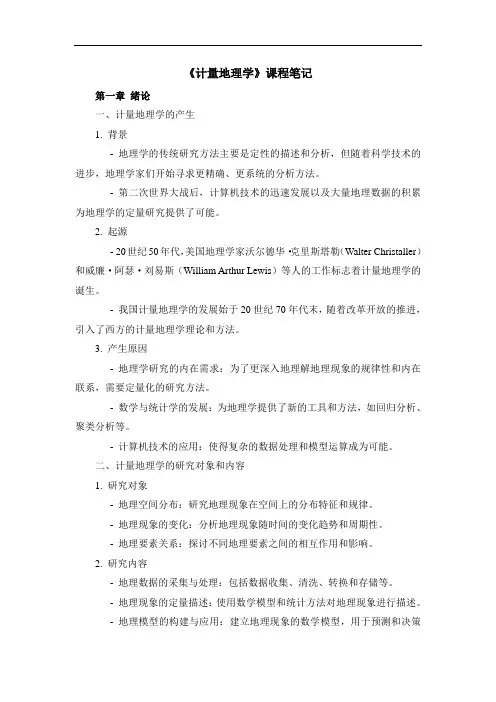

《计量地理学》课程笔记第一章绪论一、计量地理学的产生1. 背景- 地理学的传统研究方法主要是定性的描述和分析,但随着科学技术的进步,地理学家们开始寻求更精确、更系统的分析方法。

- 第二次世界大战后,计算机技术的迅速发展以及大量地理数据的积累为地理学的定量研究提供了可能。

2. 起源- 20世纪50年代,美国地理学家沃尔德华·克里斯塔勒(Walter Christaller)和威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis)等人的工作标志着计量地理学的诞生。

- 我国计量地理学的发展始于20世纪70年代末,随着改革开放的推进,引入了西方的计量地理学理论和方法。

3. 产生原因- 地理学研究的内在需求:为了更深入地理解地理现象的规律性和内在联系,需要定量化的研究方法。

- 数学与统计学的发展:为地理学提供了新的工具和方法,如回归分析、聚类分析等。

- 计算机技术的应用:使得复杂的数据处理和模型运算成为可能。

二、计量地理学的研究对象和内容1. 研究对象- 地理空间分布:研究地理现象在空间上的分布特征和规律。

- 地理现象的变化:分析地理现象随时间的变化趋势和周期性。

- 地理要素关系:探讨不同地理要素之间的相互作用和影响。

2. 研究内容- 地理数据的采集与处理:包括数据收集、清洗、转换和存储等。

- 地理现象的定量描述:使用数学模型和统计方法对地理现象进行描述。

- 地理模型的构建与应用:建立地理现象的数学模型,用于预测和决策支持。

- 地理空间分析:研究地理现象的空间格局、空间过程和空间关系。

三、计量地理学的研究方法1. 数学方法- 概率论:用于描述和推断地理现象的不确定性。

- 数理统计:用于数据分析、假设检验和模型建立。

- 线性代数:用于处理地理数据的矩阵运算。

- 微积分:用于分析地理现象的变化率和累积量。

2. 统计方法- 描述性统计:对数据进行总结和可视化。

- 推断性统计:从样本数据推断总体特征。

计量地理学复习资料计量地理学是地理学中的一个重要分支,它是运用数理统计方法和计算机技术来定量研究地球表面现象及其规律的一门学科。

通过收集、整理、分析和解释各种地球表面现象的空间和时间变异,计量地理学可以揭示地理现象之间的相关性和可预测性。

在地理学研究中,计量地理学在各个领域中都发挥着重要的作用,如人文地理学、自然地理学、城市地理学等。

为了帮助大家复习计量地理学,下面将介绍一些常用的测量方法和分析技术,希望能对各位同学有所帮助。

1. 地理数据的收集方法地理数据的收集是计量地理学的基础,它包括了多种方法,如野外调查、遥感技术、全球定位系统(GPS)等。

野外调查是指研究人员亲自去到研究地点,通过采集样本、观察和记录数据来收集信息。

遥感技术是通过卫星或飞机上的传感器获取地球表面的信息,可以获取大范围、实时的数据。

全球定位系统(GPS)是一种基于卫星信号的定位技术,可以精确测量地理位置的经纬度坐标。

2. 地理数据的处理和分析方法在收集到地理数据后,需要对数据进行处理和分析,以获取有用的信息。

常用的处理方法包括数据清理、数据转换和数据插值等。

数据清理是指检查和修正数据中存在的错误、缺失或异常值。

数据转换是将原始数据转换为适合分析的形式,如将地理坐标转换为距离或方向等。

数据插值是根据已知数据点的特征,在空间上推算出其他未知点的数值。

3. 地理数据的可视化方法地理数据的可视化是将收集到的数据以图形化的方式展示出来,以便更好地理解和分析数据。

常用的可视化方法包括地图、图表和统计图等。

地图是最常见的地理数据可视化方式,可以将地理现象的分布和空间关系直观地展示出来。

图表是用线条、柱状图等方式来表示数据的分布和变化趋势。

统计图则是通过统计学方法来呈现数据的概括性特征和规律性。

4. 计量地理学的应用领域计量地理学在各个地理学分支中都有广泛的应用。

在人文地理学中,计量地理学可以帮助研究人员揭示人类活动的空间分布和关联性,如城市人口分布、迁徙模式等。

计量地理学第一章绪论第一节计量地理学的形成与发展一、计量地理学一一又称数量地理学或统计地理学或理论地理学,是用数学方法和计算机技术研究地理现象及地理要素的科学,是应用地理学的分支,是数学与地理学相交叉的学科。

可概括为:地理学的思想/系统的观点/数学的方法/计算机的工具二、地理学的发展三阶段:(1)古代地理学:以地理知识的记载为主,是农牧业社会的产物。

(描述性记载)(2)近代地理学:主要对地理现象进行条理归纳,并对其间的关系作解释性描述。

(3)现代地理学:把地理环境及其人类活动的相互关系看作统一整体,采用定性和定量相结合的方法,从多重侧面,详细、精确地解释地理现象的内在机制,合理推测未来发展规律,提供可供选择的多重决策。

(确定性解释)三、现代地理学的三个标志:其标志是地理数量方法、理论地理学的诞生和计算机制图、地理信息系统、卫星等应用的出现。

或者表述为:(1)观察研究手段现代化(2)地理学的计量革命(3)地理学理论更新和新学科的诞生四、形成的标志—计量运动在现代地理学发展史上形成的计量地理学,最早追溯到二十世纪五十年代的“计量运动”。

►计量运动:将数学、物理学、社会学、经济学的理论和方法引入地理学,探索地理事物的空间格局,其共同之处在于都是开展地理学定量化研究,建立定量模式。

这种定量化研究之热潮,就是所谓的计量运动。

地理学计量革命的实质:用现代数学方法和计算机,运用模型和模拟,使地理学的理论精确化,计算快速化,从传统的定性分析向定性和定量分析相结合过渡。

五、“计量革命”的特点(地理学家约翰斯顿)(1)关注科学严谨传统区域地理学的缺点在于以“区域描述”为中心,而对以假定-推理为基础的、追求解释和预测、并发现一般规律的科学严谨性不够重视,新地理学则强调科学方法。

(2)重视数量工具在数据和信息分析方面,新地理学采用统计、数学模型,以及计算机等工具,试图用它们使研究更加科学化或标准化。

(3)聚焦空间秩序除了发现空间分布和作用的法则和模式,地理学家应该从对空间的“水平秩序”转向“垂直的(土地与社会之间)的内部关系”。

计量地理学重点第一章 绪论1、综观地理学的发展史,可划分三个基本阶段,即古代地理学阶段 ;近代地理学阶段 ;现代地理学阶段。

(填空)2、近代地理学的发展,曾形成三种主要学派,即区域学派;人地关系学派; 景观学派 。

(填空)3、第一阶段,计量地理学的发展大致从20世纪50年代末到60年代末期,是计量地理学发展的初期阶段。

第二阶段,20世纪60年代末期开始到70年代末期的十年时间,属于中期阶段。

第三阶段,计量地理学走向成熟和更加完善的阶段是指20世纪70年代末期开始到 80年代末期。

第四阶段,从20世纪90年代开始,由传统意义上的计量地理学开始向计量地理学发展。

(填空)4、 老三论主要指系统论、控制论和信息论;新三论主要指突变论、耗散结构和协同学。

5、 对计量地理学产生三种观点,第一是 定量化,第二是逆定量化,第三是非定量化。

6、 在运用计量地理学方法中,为了达到定量化研究的目的,必须注意几个问题,一是地理数据的筛选与质量检验问题;二是模型的建造问题;三是与GIS 结合的问题。

(填空)第二章1、 根据地理数据性质的不同,可将地理数据分为空间数据和属性数据两种基本类型。

在计量地理学中,属性数据可以分为两种类型,一是数量标志数据,二是品质标志数据。

根据测度标准,可以将数量标志数据划分为两种类型:一是间隔尺度数据,二是比例尺度数据。

根据测度标准,可以将品质标志数据划分为三种类型:一是有序数据,二是二元数据 , 三是名义尺度数据。

(填空)2、在计量地理学中,地理数据具有的基本特征:一、数量化、形式化与逻辑化,二、不确定性,三、多种时空尺度, 四、多维性。

(填空)3、地理数据统计整理的基本步骤大致可分为三步,即统计分组、计算各组数据的频数、频率,编制统计分组表 和作分布图。

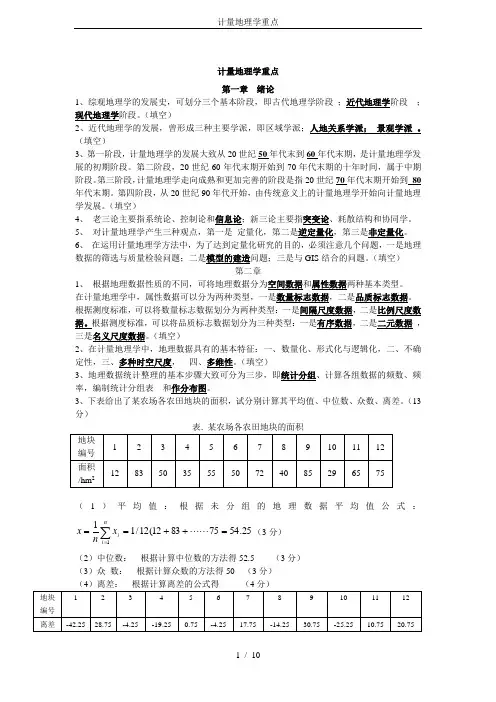

3、下表给出了某农场各农田地块的面积,试分别计算其平均值、中位数、众数、离差。

(13分)(1)平均值:根据未分组的地理数据平均值公式:25.54758312(12/111=++==∑= ni i x n x (3分)(2)中位数: 根据计算中位数的方法得52.5 (3分) (3)众 数: 根据计算众数的方法得50 (3分)4、 下表给出了中国西部地区某城市2000年家庭月收入的抽样调查结果,试分别计算其平均值、中位数、众数。

计量地理学――电子教案2第二章地理数据的来源、加工和处理教学要点:1.地理数据的来源与获取;2.地理数据的类型;3.地理数据的整理与加工。

教学内容:要对地理问题进行计量分析,就需要使用量化的数据资料。

地理数据的获取、收集、处理是定量研究的基础。

我们可以把数据比作“原料”,把公式和模型比作“机器、设备”,计算结果便是“产品”。

显然,“产品”的质量不仅取决于“机器”的性能,更重要的取决于于输入数据的质量,输入高质量的数据,虽不一量产出高质量的“产品”,但输入质量差的数据,肯定产出低质量的“产品”。

数据要真实可靠,系统完整,量纲统一,有代表性、连续性和可比性。

地理数据:用一定测度方式来描述和衡量地理对象的有关量化数据资料。

第一节地理数据的来源与获取地理数据的采集即地理数据的来源,主要有实地观察、试验、调查、统计年鉴、政府公报、遥感数据、档案记载等。

一、自然地理数据1.1气候、水文等资料是按较严格的技术规范由人工常年观测和记录的,形成了一定时间段内连续的资料积累。

如一地区的气温、降水,一条河流的径流量。

这类资料一般比较准确、可靠,技术误差较小。

1.2矿产、土地、植被、生物种类等,通过勘测、调查(有时抽样调查)、统计的方式获得。

这类资料是不定期、不连续、不够规范的,计量指标有时会发生变化。

如“森林覆盖率”,过10多年普查一次,而且对林分郁闭度的要求不一样。

这类资料存在一定的误差,准确性、可靠性也不如前一类资料。

1.3由专业研究人员通过定点观测、调查取样和试验获得的资料一般是较为准确的,但这类资料主要由业务部门的研究人员自己使用,时间和空间范围十分有限,并为特定的研究目标服务,资料的共享性差、使用局限性强。

例如土壤结构就需要采取土样进行室内分析来确定。

在公开发表的文献上,有些原始资料不反映或部分反映。

1.4历史时期的自然地理信息通过专门的检测技术、科学考证来获得。

不同专业类型的数据需要用不同的检测技术。

如用地层花粉的数量和类型来分析古代地表的植被状况。

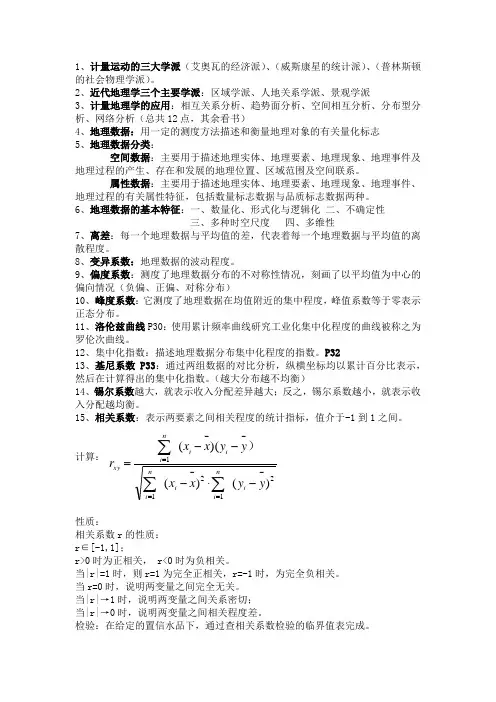

1、计量运动的三大学派(艾奥瓦的经济派)、(威斯康星的统计派)、(普林斯顿的社会物理学派)。

2、近代地理学三个主要学派:区域学派、人地关系学派、景观学派3、计量地理学的应用:相互关系分析、趋势面分析、空间相互分析、分布型分析、网络分析(总共12点,其余看书)4、地理数据:用一定的测度方法描述和衡量地理对象的有关量化标志5、地理数据分类:空间数据:主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件及地理过程的产生、存在和发展的地理位置、区域范围及空间联系。

属性数据:主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件、地理过程的有关属性特征,包括数量标志数据与品质标志数据两种。

6、地理数据的基本特征:一、数量化、形式化与逻辑化 二、不确定性三、多种时空尺度 四、多维性7、离差:每一个地理数据与平均值的差,代表着每一个地理数据与平均值的离散程度。

8、变异系数:地理数据的波动程度。

9、偏度系数:测度了地理数据分布的不对称性情况,刻画了以平均值为中心的偏向情况(负偏、正偏、对称分布)10、峰度系数:它测度了地理数据在均值附近的集中程度,峰值系数等于零表示正态分布。

11、洛伦兹曲线P30:使用累计频率曲线研究工业化集中化程度的曲线被称之为罗伦次曲线。

12、集中化指数:描述地理数据分布集中化程度的指数。

P3213、基尼系数P33:通过两组数据的对比分析,纵横坐标均以累计百分比表示,然后在计算得出的集中化指数。

(越大分布越不均衡)14、锡尔系数越大,就表示收入分配差异越大;反之,锡尔系数越小,就表示收入分配越均衡。

15、相关系数:表示两要素之间相关程度的统计指标,值介于-1到1之间。

计算:性质:相关系数r 的性质:r ∈[-1,1];r>0时为正相关, r<0时为负相关。

当|r|=1时,则r=1为完全正相关,r=-1时,为完全负相关。

当r=0时,说明两变量之间完全无关。

当|r|→1时,说明两变量之间关系密切;当|r|→0时,说明两变量之间相关程度差。

计量地理学1、计量地理学:它是一门在研究中结合计算机技术、信息技术等,采用数学方法定量化解决地理问题的学科。

2、地理数据:就是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化标志。

是对地理问题进行定量化描述和研究的基础,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

3、间隔尺度数据:这种数据,是以有量纲的数据形式表示测度对象在某种单位(量纲)下的绝对量。

4、比例尺度数据:这种数据,是以无量纲的数据形式表示测度对象的相对量。

5、有序数据:当测度标准不是连续的量,而是只表示其顺序关系的数据,则称其为有序尺度或等级尺度数据。

6、二元数据:即用0、1两个数据表示地理事物、地理现象或地理事件的是非判断问题。

7、名义尺度数据:即用数字表示地理实体、地理要素、地理现象或地理事件的状态类型。

8、洛伦兹曲线:意大利统计学家洛伦兹,首先使用累计频率曲线研究工业化的集中化程度。

9、集中化指数:是一个描述地理数据分布的集中化程度指数。

10、回归分析方法:就是研究要素之间具体数量关系的一种强有力的工具,运用这种方法能够建立反映地理要素之间具体数量关系的数学模型,即回归模型。

11、时间序列:也叫时间序列或动态数列,是要素的数据按照时间顺序变动排列而形成的一种数列,它反映了要素随时间变化的发展过程。

12、空间数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件及地理过程的产生、存在和发展的地理位置、区域范围及空间联系。

13、属性数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件、地理过程的有关属性特征,包括数量标志数据与品质标志数据两种14、秩相关系数又称等级相关系数,或顺序相关系数,是将两要素的样本值按数据的大小顺序排列位次,以各要素样本值的位次代替实际数据而求得的一种统计量。

15、聚类分析,亦称群分析或点群分析,它是研究多要素事物分类问题的数量方法。

其基本原理是,根据样本自身的属性,用数学方法按照某种相似性或差异性指标,定量地确定样本之间的亲疏关系,并按这种亲疏关系程度对样本进行聚类。

计量地理复习重点1、计量地理学:是将数学和电子计算机技术应用于地理学的一门新兴学科,它是随着生产发展的需要和科学技术的进步而产生和发展起来的,它反映了地理学向着定量化方向发展的新趋势。

2、计量运动主要有三种学派:①艾奥瓦的经济学派;②威斯康星的统计派;③普林斯顿的社会物理学派3、地理数据的类型:①空间数据:坐标是描述空间数据的基本手段,对于空间数据的表达,可以将其归纳为点、线、面三种几何实体以及描述他们之间空间联系的拓扑关系。

②属性数据:数量标志数据(定量数据);品质标志数据(定性数据)4、地理数据的基本特征:①数量化、形式化与逻辑化。

地理数据的形式化、逻辑化与数量化,是对地理问题进行数学描述和定量化研究的前提,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

②不确定性。

地理系统的复杂性决定了地理数据的不确定性;各种原因所导致的数据误差。

③多种时空尺度。

由于毒理学的研究对象具有多种时空尺度,所以描述地理对象的地理数据也具有多种时空尺度的性质。

④多维性。

对于一个地理对象,它的具体意义往往需要从空间、属性、时间三个方面进行综合描述。

5、中位数(概念、公式)① 概念:将各个数据从小到大排列,属于中间位置的那个数就是中位数。

②公式:6、众数(概念、公式)① 概念:出现频数最多的那个数。

②公式:7、偏度系数:测度了地理数据分布的不对称性情况,刻画了以平均值为中心的偏向情况。

8、峰度系数:测度了地理数据在均值附近的集中程度。

9、洛伦兹曲线(自己把握)10、偏相关系数与复相关系数的区别:(1)偏相关系数:概念:在多要素所构成的地理系统中,先不考虑其他要素的影响,单独研究两个要素之间的相互关系的密切程度时,称为偏相关。

用以度量偏相关程度的统计量,称为偏相关系数。

偏相关系数的性质:①偏相关系数分布的范围在-1 —1之间;② 偏相关系数的绝对值越大,表示其偏相关程度越大;③偏相关系数的绝对值必小于或最多等于由同一系列资料所求得的复相关系数。

《计量地理学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16136803课程名称:计量地理学英文名称:Quantitative Geography课程类别:专业课学时:48学分: 3适用对象:自然地理与资源环境专业本科生考核方式:考试先修课程:地理信息系统遥感概论气象学植物学地质学地貌学人文地理学二、课程简介计量地理学起源于20世纪50年代的计量运动。

早在20世纪80年代中期,该门课程就被教育部教学指导委员会列为我国综合性大学和高等师范院校地理系本科生的必修课程。

该门课程是进一步学习其他课程有关专业课程的前提与基础。

目前也是我国各类高等院校地理科学类各专业的专业基础课。

课程包含了计量地理学的历史、地理数据的描述统计分析、相关分析、回归分析、聚类分析、主成分分析、决策优化、系统预测、空间分析等内容,既注重理论深度,又着力培育学生的实践能力与创新意识,目标是让学生能应用计量地理学的技术方法解决地理学中的实践问题。

IntroductionQuantitative geography originated from the gauge movement in the 1950s. As early as the middle of 1980s, the course was listed as a required course for undergraduates of Geography in Chinese comprehensive universities and normal universities. This course is the prerequisite and foundation for further study of other courses. At present, it is also a specialized basic course for geography majors in various colleges and universities in China. The course includes history of quantitative geography, descriptive statistics and analysis of geographic data, correlation analysis, regression analysis, cluster analysis, principal component analysis, decision optimization, system prediction, spatial analysis and other content, which do not only focus on the theoretical depth, also help to cultivate students' innovation consciousness and practice ability. The goal of the course is to let the students solve practical problems in geography using theory and technique of quantitative geography.三、课程性质与教学目的计量地理学主要讨论现代地理学中的数学方法及应用问题。

可编辑修改精选全文完整版计量地理学复习资料一、填空题1、近代地理学的发展,曾形成了三种主要学派,即区域学派、人地关系学派、景观学派。

2、计量运动,主要是美国地理学家发起的。

3、计量运动的三大学派(依阿华的经济派)、(威斯康星的统计派)、(普林斯顿的社会物理学派)。

4、计量地理学的应用:相互关系分析、趋势面分析、空间相互分析、分布型分析、网络分析(总共12点,只要写几点,其余自己看书)5、标准正态分布的偏度系数、峰度系数与0的关系。

偏度系数:g1<0表示负偏,即均值在峰值左边;g1>0即正偏,均值在峰值右边,g1=0,对称分布。

峰度系数:g2=0表示标准正态分布,g2>0高于正态分布,g2<0低于正态分布。

6、锡尔系数越大,就表示收入分配差异越大;反之,锡尔系数越小,就表示收入分配越均衡。

7、趋势拟合方法:㈠平滑法⒈移动平均法(公式,可能考计算,74页)⒉滑动平均法(同上)⒊指数平滑法(填空,75页的最后一段)8、地理数据的统计处理内容包括哪两个方面: 进行统计整理;计算有关统计指标和参数。

9、地理数据的基本特征:一、数量化、形式化与逻辑化二、不确定性三、多种时空尺度四、多维性10、地理数据采集的渠道来源----书上25页11、填写下图的偏态类型(1)(正态分布); (2)(正偏态); (3)(负偏态)12、判断下列图中平均数、中位数、众数的大小。

(1)(=Me =Mo );(2)( > Me>Mo ); (3)( <Me<Mo ) 13、空间分布的类型:点状分布类型、线状分布类型、面状分布类型(离散区域分布类型、连续区域分布类型)。

14、根据测度标准,可以将数量标志数据划分为_间隔尺度数据_和 比例尺度数据。

15、地理现象的分布格局,常常用地理数据分布的 集中化程度 和 均衡度 来描述。

16、地统计学:以区域化变量理论为基础,以变异函数为主要工具,研究那些在空间分布上既有随机性又有结构性或空间相关和依赖性的自然现象的科学。

1.地理数据是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化标志,是对地理问题进行定量化描述和研究的基础,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

2.观测数据是指通过观测仪器获取的数据,包括台站观测数据、定点观测数据、遥感观测数据等。

3.实验数据是指利用实验仪器设备分析样品或模拟环境动力得到的数据,主要包括样品分析数据和模拟实验数据。

4.统计数据是指通过全面统计或随机抽样调查获得的数据,主要包括统计年鉴数据、抽样调查数据、测量统计数据等。

5.空间数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件及地理过程的产生、存在和发展的地理位置、区域范围及空间联系。

6.属性数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件、地理过程的有关属性特征,包括数量标志数据与品质标志数据两种。

7.地理计算的实质是借助于现代化的计算理论、计算方法和计算技术,通过对“整体”和“大容量”的地理数据进行处理,揭示复杂地理系统的运行机制,探索和寻求新的地理系统理论。

8.平均数是集中趋势指标中最重要的一种指标,代表研究对象的一般水平。

一般地,平均数包括算术平均数和几何平均数两种类型,能反映出同质总体和样本数值的平均水平和一个数列的数值的“集中趋势”。

9.平均发展速度反映社会经济现象在一个较长时期内的平均发展水平。

平均发展速度的求解公式:• X0为基期(或基年)数据 • n 为间隔年数(不包括基年)10.平均增长速度反映社会经济现象或人口在一个较长时期内的平均递增速度。

平均增长速度的求解公式:X0为基期(或基年)数据 n 为间隔年数(不包括基年)平均增长速度=平均发展速度-111.中位数也称中央值,是地理数据按大小顺序排列,位居中间的那个数值。

12.众数是一个地理观测(或调查)系列中出现频数(次数)最多的数。

它也有典型性和代表性。

13.极差是指所有数据中最大值与最小值之差,计算公式为: 14.离差是指每一个地理数据与平均值的差,计算公式为:15.离差平方和是它从总体上衡量一组地理数据与平均值的离散程度,其计算公式为:16.方差是从平均概况衡量一组地理数据与平均 值的离散程度。

1、地理数据是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化标志,是对地理问题进行定量化描述和研究的基础,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

2、相关分析:分析地理要素之间的相关关系。

回归分析:拟合地理要素之间的数量关系、预测发展趋势。

方差分析:研究地理数据分布的离散程度。

时间序列分析:用于地理过程时间序列的预测与控制研究。

主成分分析:用于地理数据的降维处理及地理要素的因素分析与综合评价。

聚类分析:用于各种地理要素分类、各种地理区域划分趋势面分析:用于拟合地理要素的空间分布形态。

3、对计量地理学的评价评价一:在地理学的学科体系中,“计量地理学”担负着方法论的任务,将数学方法应用于地理问题的认识、分析和研究,有利于地理学由定性描述走向定量、定位的分析。

地理系通过“计量地理学”的教学,让本科学生了解学科发展的特点和趋势,掌握计量地理学的基础知识、常用方法,理解数学模型在实际工作中的作用和意义。

结合实际问题的分析,是学生能够正确处理数据资料,建立起适宜的数学模型,把数学方法同现实问题紧密结合,培养学生的实际动手能力,为其他课程的学习打下了良好的数理基础,也为从事实际工作准备了条件,可以说,这门课程的教学对于提高学生的素质发挥了积极作用。

评价二:计量地理学让本科学生了解学科发展的特点和趋势,掌握计量地理学基础知识、基本数学模型,着重培养学生正确处理地理数据资料,利用定量方法解决实际问题的能力。

对于提高学生的综合素质,起到了重要的作用。

4、地理数据的基本特征(简答)一、数量化、形式化与逻辑化二、不确定性三、多种时空尺度四、多维性一、数量化、形式化与逻辑化。

定量化的地理数据是建立地理数学模型的基础,其作用为:确定模型的参数、给定模型运行的初值条件;检验模型的有效性。

形式化、逻辑化与数量化,是所有地理数据的共同特征。

二、不确定性。

各种原因所导致的数据误差。

(1)地理系统的复杂性。

(2)数据误差。

三、多种时空尺度。