郁达夫小说的特点

- 格式:pdf

- 大小:102.48 KB

- 文档页数:1

郁达夫先生的作品有什么特点创作风格;文学创作阶段特色;早期:1920—1933年;中期:1933—1938年;晚期:1938—1945年;文学创作中的“自叙传”色彩;郁达夫的散文无一例外是“自我的表现”,而且是“自;首先,郁达夫强烈地表现出作家个性,这是郁达夫散文;文学创作中的伤感情绪的表现形式及其意义;在郁达夫作品中,其强烈的伤感情绪表现为两种形式:;病态郁达夫先生的作品有什么特点创作风格文学创作阶段特色早期:1920—1933年。

在这十几年的时间里,郁达夫一共写了《沉沦》《银灰色的死》等二十六篇抒情性散文和六十——七十篇议论杂文,表现了他从日本回国时满怀希望的心情和见到满目疮咦的祖国后无限失望的感叹,既有他对革命的前途感伤悲观的思想,又有对革命慷慨激昂,疾声呐喊的激进的理论。

中期:1933—1938年。

这个时期,是郁达夫思想的一个低潮期,由于国民党的白色恐怖,使他走上了消极避世的道路,追求一种落后的“名士”风度,留连往返于山林江湖。

这就充分暴露出他作为从封建旧营垒中出来的小资产阶级知识分子的弱点——软弱性和妥协性。

但是,我们还应该看到他憎恶现实,不愿同流合污,才逃遁的这一面。

晚期:1938—1945年。

1938年春,郁达夫参加了政治部第三厅的抗日宣传工作,他用笔参加战斗,写下了许多政论文章,用自己热情的声音来鼓舞人们战斗。

文学创作中的“自叙传”色彩郁达夫的散文无一例外是“自我的表现”,而且是“自叙传”式的自我表现,是最为坦诚、露骨的自我表现。

在郁达夫看来,小说带有作家的自叙传,“现代的散文,却更是带有自叙传的色彩。

”其作品《还乡记》《还乡后记》和小说《迟桂花》,都运用大量内心独白式的抒情、描写、记叙,错落有致,感情真挚,打上有很深的个人印记。

他自己的散文就是循着这一原则构造的。

他不加掩饰的表露他的身世、思想、感情、癖好,将自己的信仰、习惯、性格甚至病态也大白于天下,以一己的身世、感受,集中表现了在旧社会的压迫、窒息下青年一代的精神苦闷,从而形成了自己独树一帜的文学特色。

从《沉沦》等作品看郁达夫小说的思想艺术特色杨 海 英内容摘要 郁达夫的小说在思想和艺术方面独树一帜,主人公身世与思想情感的坦露、宣泄,在很大程度上是作者自叙。

忧郁、苦闷、自卑、颓丧是其作品中主人公的通病。

他们希望祖国强大,珍视民族尊严,有对未来的美好希望和对纯真爱情的强烈追求,却又对祖国的前途感到迷茫,陷在伤感的泥沼中无法自拔。

作者将现实人生贯穿在浪漫的氛围中,塑造了一系列挣扎在理想与现实中的零余者的形象。

其小说内容是主人公复杂心理的直白表现,内容随主人公心情的变化而变化,结构上有着散文形散神聚的特征。

郁达夫的小说在思想和艺术方面都有独特之处,小说主人公的思想情感的坦露与渲泄,在很大程度上是作者自叙,主人公的忧郁、苦闷、自悲、颓丧是那个时期存在于知识关键词 感伤 病态 忧郁 浪漫 现实 抒情郁达夫在中国文学史上是一位很有特色的作家,他那自传式的带有强烈感情色彩的作品至今仍不断引起人民的兴趣。

尤其是1921年《沉沦》的问世,在当时雾气沉沉的中国文坛上激起了千层波澜,评论界对之毁誉参半。

人们在承认他是一位很有影响的作家的同时,又随即指出,他的影响有很多消极的成分。

本文从文学角度,就以下几方面对郁达夫《沉沦》等早期小说的思想艺术特色进行一下剖析。

一、 “零余者”的自白 银灰色的感伤郁达夫的作品具有自叙传的特点,充满了强烈的主观色彩。

郁达夫先生在谈论文学创作时,曾坦诚地说道:“至于我对创作的态度,说出来,或者人家要笑我,我觉得‘文学作品都是作家的自叙传’这一句话,是千真万真的。

”[1] 夏志清博士也在他的《中国文学史略》称《沉沦》是郁达夫“露骨的自传小说。

”作为中国现代文坛一部开先河自叙传式的小说的作品《沉沦》的主人公的悲苦身世与作者是十分相似的。

小说中主人公的思想情感的坦露与渲泄,在很大程度上是作者自叙,是作者灵魂奥秘的自白。

他常以自己的经历、遭遇、感受乃至身边琐事作为他小说的素材。

单调地执着于自我,构成了郁达夫小说题材的显著特色。

郁达夫小说的艺术风格

一、自我的写真,强烈的“自叙传”的色彩。

1、相当多的作品中,可以看到作者的个人出身、经历、个性等。

2、第一人称主观叙事的角度,这个具有连贯性的主人公,是一个以“自我”为原二型、浸透着作者本人强烈主观色彩的文学形象。

3、构成了时代的“零余者”的心史、情绪史。

二、感伤的抒情。

郁达夫的小说通常都没有完整的情节,注重抒发主人公抑郁寡欢的情怀,坦诚率真地暴露和宣泄人物感伤的、悲观的甚至厌世颓废的心境。

他特别对忧伤的情绪感兴趣。

以感伤的抒情为中心的郁达夫小说,轻视情节的营构,而注重情绪的倾诉。

三、结构的散文化。

郁达夫小说以抒情为中心,必然造就郁氏抒情小说的散文化倾向。

如《沉沦》几乎都没有以完整的情节为中心的结构框架,也不讲究谋篇布局。

以人物情绪为中心,依人物感情的波澜起伏结撰成篇。

创造了现代小说中一种崭新的体式——自我写真的抒情小说。

四、流丽、清新的文笔。

郁达夫的用笔与其主观色彩、抒情倾向相契合,饱孕感情,富有色彩与节奏。

很少使用静观的笔触叙事、抒情、写

景。

郁达夫小说的文学语言是与他独特的文体风格高度一致的。

浅谈郁达夫小说创作的创作个性郁达夫的作品具有鲜明的创作风格和独特的艺术魅力。

有人认为它真实地抒写了青年的时代病,开创了自我写真的小说新体式,称其作为较成功的“私小说”;有一部分人却称他为“颓废派”作家,对他的作品采取了贬斥的态度。

不可否认的是他的创作具有鲜明的个人特色,强烈的主观抒情色彩、大胆坦率的自我暴露、伤感忧郁的抒情格调、“零余者”典型形象的塑造、“自叙传”的形式构成了郁达夫小说区别于他人的独特魅力。

1、强烈的主观抒情色彩。

郁达夫曾这样理解小说,说“人感到痛苦,不得不叫一声一样,又那能顾得这叫出来的一声,是低音还是高音?”这种小说观念,当然对传统小说构成了极大的冲击。

因此,作者对故事的叙述,不是以主人公的眼睛去看,而是以主人公的心灵“体验”来推进的,消弥了作者、叙事者和主人公之间的“叙事距离”,变成了高度统一的东西。

在郁达夫40多篇小说中,往往伴随着鲜明的感情色彩,小说中大量的激愤、诅咒、痛恨、自怜自叹等情绪,常常借助日记或是人物大段的独白来表现。

在《沉沦》中,主人公发出心灵的呐喊:“我所要求的就是爱情!若有一个美人,能够理解我的苦楚,她要我死,我也肯的。

若有一个妇人,无论她是美是丑,能真心真意的爱我,我也愿意为她死的。

”郁达夫以沉重的心情,通过“我”的自白,剖析了悲剧的原因,他酷爱自由的生活,却受着社会的严重压抑;他希望祖国的强盛,而看到的却是祖国的日渐“陆沉”。

《沉沦》就是以切肤之痛喊出了青年的苦闷,并通过强烈的主观抒情,把这沉重的苦闷与民族的灾难联系起来。

无可否认,这是使这篇小说在当时社会中引起强烈反响的重要因素。

另外,《迟桂花》中以迟开的桂花香气烘托人物迟暮的心情。

郁达夫不少作品都创造出了这种情景交融的境界,情中有景,景中寓情,有的作品中对景物的描写甚至像是一首抒情诗,而这种描写又绝妙地表现出小说主人公的心理状态,牢牢地抓住了读者的心。

2、大胆坦率的自我暴露有人对郁作中体现的感伤,自觉或不自觉地与“颓废”联系在一起,而实际却不尽然。

论郁达夫的文学成就

郁达夫是中国现代文学史上的重要人物之一,以其独特的文学风格和思想深度在文学界广为称颂。

那么,我们该如何评价郁达夫的文学成就呢?

一、郁达夫的文学风格

郁达夫的文学风格极具个性,他善于运用象征主义手法,通过鲜明的形象和富有情感的语言,揭示出人性的各种弱点和矛盾。

其小说《春蚕》、《废都》等都充满了浓郁的象征意味,反映了一个破败衰落的社会所带来的人性扭曲和道德滑坡,为中国现代文学史上引领了新的方向。

二、郁达夫的思想深度

除了文学风格上的独具特色之外,郁达夫的思想深度更是让人记忆深刻。

他的文学作品中所反映出来的社会和人性问题,都是深入探讨的。

例如在《伤逝》中,通过使用叙事的手法和人物的塑造,描绘了从清朝到民国时期中国社会的变迁,从而反映出一

种封建秩序被打破后,农民阶层生活急剧恶化的局面。

这部小说

也是郁达夫的代表作之一,几乎达到了文学的巅峰。

三、郁达夫对文学的贡献

郁达夫对中国现代文学的贡献是不可估量的。

他在小说创作方

面引入了西方小说的思想和手法,并注重刻画人物的心理活动,

使其写作更富有思想性和文学性。

他还曾经创办《新小说》杂志,倡导“以文学为人民服务”的口号,推动了更多的作家和读者参与

中国现代文学的创作和研究。

总之,郁达夫的文学成就是不可低估的。

他为中国现代文学的

发展做出了巨大的贡献,他的文学风格、思想深度以及对文学的

贡献都值得我们学习和推崇。

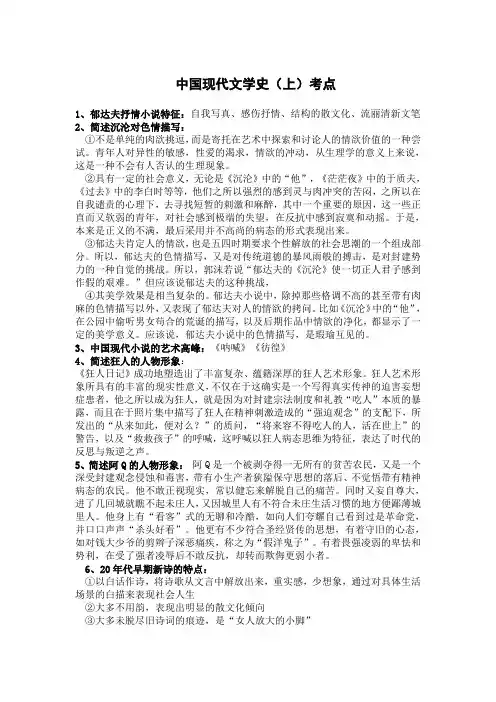

中国现代文学史(上)考点1、郁达夫抒情小说特征:自我写真、感伤抒情、结构的散文化、流丽清新文笔2、简述沉沦对色情描写:①不是单纯的肉欲挑逗,而是寄托在艺术中探索和讨论人的情欲价值的一种尝试。

青年人对异性的敏感,性爱的渴求,情欲的冲动,从生理学的意义上来说,这是一种不会有人否认的生理现象。

②具有一定的社会意义,无论是《沉沦》中的“他”,《茫茫夜》中的于质夫,《过去》中的李白时等等,他们之所以强烈的感到灵与肉冲突的苦闷,之所以在自我谴责的心理下,去寻找短暂的刺激和麻醉,其中一个重要的原因,这一些正直而又软弱的青年,对社会感到极端的失望,在反抗中感到寂寞和动摇。

于是,本来是正义的不满,最后采用并不高尚的病态的形式表现出来。

③郁达夫肯定人的情欲,也是五四时期要求个性解放的社会思潮的一个组成部分。

所以,郁达夫的色情描写,又是对传统道德的暴风雨般的搏击,是对封建势力的一种自觉的挑战。

所以,郭沫若说“郁达夫的《沉沦》使一切正人君子感到作假的艰难。

”但应该说郁达夫的这种挑战,④其美学效果是相当复杂的。

郁达夫小说中,除掉那些格调不高的甚至带有肉麻的色情描写以外,又表现了郁达夫对人的情欲的拷问。

比如《沉沦》中的“他”,在公园中偷听男女苟合的荒诞的描写,以及后期作品中情欲的净化,都显示了一定的美学意义。

应该说,郁达夫小说中的色情描写,是瑕瑜互见的。

3、中国现代小说的艺术高峰:《呐喊》《彷徨》4、简述狂人的人物形象:《狂人日记》成功地塑造出了丰富复杂、蕴籍深厚的狂人艺术形象。

狂人艺术形象所具有的丰富的现实性意义,不仅在于这确实是一个写得真实传神的迫害妄想症患者,他之所以成为狂人,就是因为对封建宗法制度和礼教“吃人”本质的暴露,而且在于照片集中描写了狂人在精神刺激造成的“强迫观念”的支配下,所发出的“从来如此,便对么?”的质问,“将来容不得吃人的人,活在世上”的警告,以及“救救孩子”的呼喊,这呼喊以狂人病态思维为特征,表达了时代的反思与叛逆之声。

简述郁达夫自叙传小说的特色郁达夫“自叙传”小说是中国现代抒情小说的最初体式。

自叙传小说主张再现作家自己的生活和心境,减弱对外部事件的描写,而侧重于作家心境的大胆暴露,包括暴露个人私生活中的灵与肉冲突以及变TX心理。

作为向一切旧道德旧礼教挑战的艺术手段,它的主要特色包括以下几个方面:(1)直抒胸臆,表现个人情绪和心理变化郁达夫《沉沦》里通过人物的日记披露内心的痛苦和企求。

自叙传小说不追求曲折的情节和周致的构思,而是努力写出自己个人的情绪流动和心理的变化,用直抒胸臆表现自我主人公所经历的日常生活情景,于事件的叙述中做坦率的自我解剖,甚至是用长篇独白的形式去直接拨动读者的心弦。

(2)塑造“零余者”的抒情主人公形象郁达夫的代表作《春风沉醉的晚上》里,现代工厂的女工以及已沦为都市流浪汉的“我”都是此类形象的代表。

在自叙传小说中,作者用抒情的方式塑造出了“零余者”的形象,他们是“五四”时期一部分歧路彷徨的知识青年,遭社会挤压而无力把握自己命运,往往是被压迫被损害的弱者。

郁达夫的“零余者”形象,实际上是对自己精神困境的一种自述,并经过拷问自己来探索“五四”知识分子的精神世界。

(3)感伤美、病T美的艺术表现小说《沉沦》的主人公本来是个“心思太活”的人,因追求自由和个性解放,反抗专制弊风,被学校开除,又为社会所不容,结果酿成“忧郁症”。

作者竭力抒发他主人公的苦闷情怀,及由此而生的颓废和变T的心理言行,从中揭示出一种“时代病”,这在“五四”运动G潮过去之后是有相当的代表性的。

(4)注重人的情Y表达在《沉沦》中,主人公因自身情欲不满足表现出了生理和心理的畸形。

郁达夫自叙传小说受西方人道主义特别是卢梭的“返归自然”,及日本“私小说”的思想影响,注意人的情Y在表达人的内在世界的重要性,试图用新的眼光,去剖析人的生命和性格中包孕的情Y问题。

(5)富于情绪的感染力《迟桂花》全篇抒写女主人公天真健全的美的人格,纯洁无邪的美的感情,与清新自由的美的自然环境,构成了和谐的诗的意境,不仅完满地传达了“人性返归自然”、心灵净化的主旨,而且完成了从感伤美向宁静美的转化。

基于郁达夫小说特点的无形而坚固的情绪构架郁达夫是中国现代文学史上的重要作家之一,也是“五四”文化运动的代表人物。

他的小说以内心情感的描述为主,表现出人性的复杂性和真实性,具有深刻的思想性和感染力。

在郁达夫的小说中,我们可以看到他独特的无形而坚固的情绪构架。

首先,郁达夫的小说中情感表达细腻而真实,他不仅描绘人物的外在形象,更注重描写内心的情感变化。

例如在短篇小说《故乡》中,他通过描写主人公周主任的回归故乡,展现了他内心的复杂情感,在城市和乡村的交替中,周主任的心境也在变化着。

在这个过程中,读者可以感受到小说中情感的真实性和复杂性,这种真实的情感表达为小说构建了坚固的情绪基础。

其次,郁达夫小说中情感的表现方式往往是隐晦而微妙的,这种无形的情绪构架更加坚固。

他往往通过细节的描写和对话的反应来表现人物的情感变化,而不是直接地叙述。

例如,在《故乡》中,周主任与故人的对话中,人物间的微妙变化、情感的流露和相互理解,都是通过对话和非言语之间的交互作用来表达的。

这样的表现方式更加细腻和真实,也更加逼近人性的深处。

此外,郁达夫小说中的情感也常常处于冲突和变化之中,展现出情感的复杂性和多样性。

例如在小说《一个女剧院的生活》中,主人公阿翠的情感在两个男人之间摇摆不定,她既喜欢申先生的文艺气息,又渴望张先生的温馨和亲密,情感纠结,无法抉择。

这种情感的冲突和变化,构成了小说中的无形情绪构架,更加增强了文本的让人深思的内在感受。

最后,在郁达夫的小说中,情感往往与人物的命运紧密相连。

他强调人物情感的内在感受和外在现实的结合,使得人物的情感在现实的背景中显得更加深刻和真实。

在《狂人日记》中,主人公的疯狂与社会的压迫、家庭的不幸等因素紧密相连,他的情感与经历相得益彰,阐释了中国现代社会中精神控制和人性扭曲的问题。

在这种情感与命运相深相连的构架下,小说的情感表达更加坚固和有力。

郁达夫作品特点赏析郁达夫以写"穷〞与"色〞而著称,"沉沦"就是写色,写性苦闷的作品。

作品带有一定的自传性。

有郁达夫本人生活的影子。

主人公是一个患有忧郁症的青年留学生。

他孤独清高,多愁善感,自卑自傲。

对爱情的渴望,是他内心的情绪的核心。

但是,在异国他乡,由于"弱国子民〞的身份,他总是感到被歧视的屈辱,根本而无法获得爱情。

于是就以一种变态的方式,发泄自己欲望。

作品以他的爱欲为中心,非常细致的展示出他的内心世界情感活动,并表达出个性解放、民族觉醒的时代精神。

这里,会聚了两种思想,都是五四时代精神的反映或表达。

也就是个性解放的思想。

这里最强烈的表达出五四时代人的解放的呼声。

作品最突出的特色追求一种内在真实。

作品表达的是日常生活琐事,没有任何重大事件,突出的主人公的心灵感受,挖掘人的内心生活,把一个忧郁青年的丰富而复杂的内心世界非常细致的展示出来。

那种身在异国他乡的孤独感,那种无法与人沟通苦闷,自卑、自怜,软弱,颓唐等心理活动都被充分地显示出来。

作品最惊世骇俗的对内心隐秘的欲望的大胆的暴露。

20世纪文学最早进展身体写作的作家,是郁达夫。

他是第一个进展身体欲望表达的作家。

在孤独中,他渴望爱情,当爱情无法实现的时候,就以一种变态的方式,来满足性的渴求。

比方,作品先后写他手淫自慰、窥视女性洗澡,在野外窥视别人作爱,到妓院喝酒浇愁。

在表达身体欲望的时候,作品往往展示主人公的那种"灵〞与"肉〞矛盾心理。

这种心理矛盾也是郁达夫其他写色的作品的根本模式。

一方面是一种道德意识,另一方面却是那种无法遏止的肉欲的冲动。

两方面不断的冲突、搏斗。

郁达夫把这种心理矛盾看作是"现代人的苦闷〞。

作品中,在窥视的时候,自己不断地谴责自己,不断地忏悔。

逛妓院出来,就十分的懊悔,感到自己的堕落,甚至想要自杀。

郁达夫作品的最大胆的地方就在这里。

它是对压制肉体、欲望的中国封建文化的最大胆的背叛。

郁达夫创作风格郁达夫,这位在中国现代文学史上留下浓墨重彩一笔的文学家,以其独特的创作风格和深邃的文学思想,赢得了广泛的赞誉和深远的影响。

他的创作风格,可以从多个方面进行深入的剖析。

首先,郁达夫的创作风格以自我为中心,注重表现个人的情感世界和内心体验。

他的作品往往以第一人称的视角展开,通过自叙体的方式,将个人的喜怒哀乐、爱恨情仇展现得淋漓尽致。

这种自我表现的风格,使得他的作品具有极强的主观性和抒情性,读者能够深切地感受到作者内心的波澜和情感的激荡。

比如他的代表作《沉沦》就是一个很好的例子。

这部小说以第一人称的视角,详细描绘了一个留日学生的内心世界,展现了他的孤独、苦闷和对爱情的渴望。

通过这部作品,读者可以深切地感受到郁达夫内心的挣扎和痛苦,以及他对人性的深入剖析。

其次,郁达夫的作品在语言运用上独具匠心。

他的文笔流畅而富有节奏感,语言简洁而意蕴深厚。

他善于运用各种修辞手法,如比喻、拟人、夸张等,使得作品更加生动形象,富有感染力。

同时,他还善于运用方言和口语,使得作品更加贴近生活,具有浓郁的地方色彩和民间气息。

以他的小说《春风沉醉的晚上》为例,这部作品的语言简洁而富有节奏感,通过细腻的描绘和生动的比喻,将底层人民的生活状态展现得淋漓尽致。

比如他描绘工人区的景象时,用到了“乌黑的烟煤”、“昏黄的电灯光”等意象,使得整个场景跃然纸上,给读者留下了深刻的印象。

再次,郁达夫的创作风格中充满了对社会的深刻反思和对人性的深入剖析。

他的作品往往以社会现实为背景,通过对人物命运的描写,反映了社会的黑暗面和人性的扭曲。

他以犀利的笔触揭露了社会的不公和腐败,以悲悯的情怀关注着底层人民的命运。

这种深刻的社会意识和人道主义精神,使得他的作品具有了更高的思想价值和艺术价值。

在《薄奠》这部小说中,他通过对一个车夫的悲惨命运的描写,反映了当时社会的黑暗面和人性的冷漠。

车夫为了生计而辛勤劳作,最终却落得家破人亡的下场。

郁达夫通过这部作品表达了对底层人民的深切同情和对社会不公的愤怒。

郁达夫小说的重要特征1.主观抒情郁达夫说他写小说时的状态是:“正如人感到了痛苦的时候,不得不叫一声一样,又那能顾得这叫出来的一声,是低音还是高音?”。

他的小说无论是用第一人称还是第三人称,都是“内聚焦”,由独白式的抒情语言构成,不太注意情节的完整与否。

因而读者直接感受到的是主人公强烈的情绪波动,主人公的宣泄式的内心描写推动叙述向前进行。

如〈沉沦〉开篇便是“他近来觉得孤冷得可怜。

”他来到草地上看着天空和周围的景色,感叹道:“Oh,you serene gossamer! You beautiful gossamer!”,然后无缘无故地流下了眼泪。

“他”再次环顾四周之后,感触有所不同了,自言自语道:“这里就是你的避难所。

世间的一般庸人都在妒忌你,轻笑你,愚弄你;只有这大自然,这终古常新的苍空皎日,这晚夏的微风,这初秋的清气,还是你的朋友,还是你的慈母,还是你的情人,你也不必再到世上去与那些轻薄的男女共处去,你就在这大自然的怀里,这纯朴的乡间终老了罢。

”他的自卑和忧郁使他觉得“众人都在那里凝视他的样子。

”“他的同学的眼光,总好像怀了恶意,射在他的背脊上面。

”当其他同学都自顾自寻乐子,没人搭理他时,他在心里说:“他们都是日本人,他们都是我的仇敌,我总有一天来复仇,我总要复他们的仇。

”病态的心理使他怀疑别人总在嘲笑他,在路上碰见两个女子就呼吸急促起来,怨恨自己没有勇气和她们搭讪,骂自己懦弱:“Oh,coward, coward!”想起女子的可爱,责备她们不理睬自己,在爱和恨中居然滚下了冷泪,接下来全是抒情式的内心独白,自怜自悼。

把一个男子对情欲和肉欲的强烈渴望赤裸裸暴露于世。

他偷窥店主人女儿洗澡后受到良心的谴责,搬进梅园之后,忧郁症加重。

不想在清晨的户外活动中发现两个恋爱中的青年男女,他偷听他们的谈话后,立即在心里骂自己“你去死罢,你去死罢,你怎么会下流到这样的地步!”小说的结尾,主人公从日本酒馆出来后又悔又惭,无法容忍自己的堕落行为,他在蹈海前的宣泄更为夸张:“祖国呀祖国!我的死是你害我的!”“你快富起来!强起来罢!”“你还有许多儿女在那里受苦呢!”2.自我暴露在中国现代小说史上郁达夫是第一个大胆而坦率暴露自己精神、性格、气质和心理的作家。

郁达夫作品分析郁达夫的小说具有明显的散文化特色,他注重写人、写情、写一己之体验,不追求复杂的故事情节。

其谋篇布局自然简洁,故事进行当中穿插一些景物描写或抒情议论,然而读来却层次分明,错落有致,特别是人物的鲜明性格和强烈感情,自始至终贯穿全篇,把作品呵成一个整体。

笔者试就郁达夫小说中的抒情性特征展开讨论,并努力寻找郁达夫小说中抒情性特征的艺术思想渊源。

一、在主观描述中与作者的情绪互为表里,感情“被激动的灵魂的呼吁”着郁达夫小说淡化了客观的叙述,而强化了主观性的描写,无论是对自然景物的描写,还是对人物心理的描写,都融入了作者强烈的主观情绪,构成了郁达夫小说抒情性特征的重要标志之一。

我们首先可以从自然景物的描写中来观照郁达夫小说的抒情性特征。

在郁达夫小说中,有一个奇怪的现象,描写自然景物非常精细,而描写人物的行动以及人与人之间的纠葛,反倒相当粗疏。

这就是他不太注重在人物的行动中刻画典型性格的缘故。

他描写人物的行动十分粗疏,而注重表现人物的情绪、感情与心理,再配之以富有诗情画意的精细的景物描写,这就有助于形成其小说的独特艺术风格——单纯的抒情风格。

在《马缨花开的时候》的开头部分这样描写窗外的自然景象:窗外面是二十边的还不十分大缺的下弦月夜,园里的树梢上,隙地上,白色线样的柏油步道上,都洒满了银粉似的月光,在和半透明的黑影互相掩映。

周围只是沉寂、清幽,正象是梦里的世界。

首夏的节季,按理是应该有点热了,但从毛绒睡衣的织缝眼里侵袭进来的室中空气,尖淋淋还有些儿凉冷的春意。

这一段景物描写,精细之极,有目共睹。

以“二十边”、“还不十分大缺”来形容“下弦月夜”,数量与形状的概念都十分明确。

接着描写园里的月光,在有些作家,恐怕只一句“园里洒满银粉似的月光”,也就够了,然而,郁达夫却非要一一写出“树梢上”、“隙地上”、“白色线样的柏油步道上”不可,这样的细致描写,更给人以遍地月光的形象化感觉,加重了月夜的氛围。

下面的描写就更精细。

基于郁达夫小说特点的无形而坚固的情绪构架

郁达夫是中国现代文学的奠基人之一,他的小说以生动的语言、深刻的思想和良好的文学性质著称。

其小说的特点之一是无形而坚固的情绪构架,它在小说中扮演着至关重要的角色。

无形而坚固的情绪构架是指在小说中,作者通过描绘人物心理的变化、情感的流动和意念的交错,形成一个看不见、摸不着却又极其坚固的情绪结构。

这种结构的建立,既是作者塑造人物形象的手法,也是表现小说主题的一种方式。

在郁达夫的小说中,无形而坚固的情绪构架表现得十分精彩。

比如,在《荷塘月色》中,作者通过描写主人公思想的转变,营造出一种慢慢沉浸在荷塘月色中的神秘感,让人感受到主人公的孤独和错愕。

在《故都春夜》中,作者以男主人公的覆灭和女主人公的坚持,勾勒出一个不可逆转的结局,营造出强烈的悲剧色彩,让人心生感叹。

郁达夫的无形而坚固的情绪构架的成就,离不开他对人物心理的描写和情感的把握。

他善于将小说中的情感刻画得非常细致,时而渲染出愁苦的情绪,让读者为之落泪;时而描写出疏离的感觉,让人感到寂寞和孤独;时而又表现出追求幸福的渴望,让人感到热切和美好。

在郁达夫的小说中,无形而坚固的情绪构架也是他表达小说主题的重要手段。

他善于通过人物情感的变化和思想的交流,表达出对传统文化的追忆和对人性的理解,展示出人性的弱点和韧性,体现出对生命的热爱和对命运的悲凉。

概述郁达夫30年代前后小说的创作特征

郁达夫30年代以前小说的基本特征:

1、强烈的主观抒情。

郁达夫的小说,基本上是由一种独白式的抒情话语构成。

2、大胆的自我暴露。

郁达夫在小说中大坦地袒露内心,自我反省,根本改变了中国传统小说专注于故事而忽视心灵,作家只充当虚伪的道德教训者的状况。

3、“零余者”的形象系列。

郁达夫小说的主人公,都是有着严重忧郁症的“零余者”,即“五四”时期一部分歧路彷徨的知识青年,他们是遭社会挤压而无力把握自己命运的小人物,是被压迫被损害的弱者。

这些“零余者”同现实世界往往势不两立,宁愿穷困自戕,也不愿与黑暗势力同流合污,这些形象,实际上是对自己精神困境的一种自述,并经过拷问自己来探索“五四”知识分子的精神世界。

“零余者”所表现出来的主要的特点:怀才不遇,有着报国无门的怨恨;时常失业,贫困的阴影一直伴着他们;有正义感,愤世嫉俗,然软弱无力;自卑颓唐,感伤忧郁,内向而多敏感,孤傲复又自卑,纵情酒*色以致心理变T,有着感伤放荡的愤世嫉俗的心理二重性。

郁达夫30年代以后小说的变化:

1、情绪上由原来的愤世嫉俗、困顿焦虑向隐逸通脱转化,直接宣泄情感的情形有所减少,意境的表现增多。

2、有些小说比较有意识地注重小说故事的传奇性和小说情节的

完整性。

《迟桂花》属于他后期教圆熟的作品,全篇抒写女主人公天真健全的人格,纯洁无邪的美的感情,与清新自由的美的自然环境,构成了和谐的诗的意境,不仅完美地传达了“人性返归自然”,心灵净化的主旨,而且完成了从感伤美向宁静美的转化。

郁达夫先生的作品的特点

1、作品中的主人公都是下层知识分子,他们的生活穷困潦倒,因此充满了失意和颓伤的情感。

这些患有严重忧郁症的落魄知识分子,是当时社会的“零余人”形象,这些主人公的灰色人生也使小说的格调偏于低沉。

2、在小说中大胆直率地进行心理描写。

尤其被评论家所诟病的,是小说中毫不掩饰的对病态、畸形的性心理进行了直白的描写,这一点是不能被中国的道学家所接纳的。

第一个站出来为郁达夫的小说进行正面评论的是周作人,他认为“《沉沦》中虽然有猥亵的分子而无不道德的性质”,因此,他认为《沉沦》是一件艺术品。

3、以散文的手法进行小说的创作。

郁达夫是一个情绪化的人物,这也影响到了他的小说创作,在写小说时,他是凭着主观思路去写的,很少顾及到小说创作中的人物、情节、环境等写作要素,而把大量的主观抒情的东西写进作品中,尤其是对自然景物的描绘,非常的细腻,这种小说散文化的倾向对后来的作家产生了很大的影响。

郁达夫的小说创作因为对传统道德观念提出了挑战,并且首创了自传体小说这种抒情浪漫的形式,对当时一批青年作家产生了深刻的影响,形成了二三十年代中国文坛一股浪漫派的壮观潮流。