从温阳活血化痰论治痰瘀互结型胸痹_王琳

- 格式:pdf

- 大小:137.28 KB

- 文档页数:3

从痰论治胸痹————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:从痰论治胸痹——第五学习小组摘要:胸痹是指以心前区憋闷疼痛甚则痛引肩背、喘息不得平卧为主症的一种疾病,痰浊往往是引发胸痹的重要原因之一,此处所云之痰乃无形之痰,通过分析其所表现的症状和体征,通过审证求因的方法确定,而不是视之可见,闻之有声,触之可摸有形质的痰液。

按其性质可分为寒痰、热痰,虚痰、郁痰、瘀痰和湿痰等。

方以仲景瓜蒌薤白半夏汤加味。

关键词:痰浊胸痹遣方用药痰浊的形成源于体内水液运化输布的失常,一般认为湿聚为水,水停成饮,饮聚成痰,可以随着气机升降流行,内而脏腑,外而筋骨皮肉,无所不至。

如果痰浊停留胸中,痹阻心阳,心阳不振,心脉不通,则可导致胸痹。

《内经·经脉别论篇第二十一》有言:“饮入与胃,游溢精气,上输于脾;脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱;水精四布,五经并行。

”津液的输布运化和脾、肺、肾三脏关系密切,那么这三脏功能的失常皆可导致痰浊的产生,同时肝气郁结导致肝失疏泄,全身气机失畅,也可导致痰浊的产生。

按期与寒热相兼,虚实转化可分为寒痰、热痰、虚痰、湿痰、瘀痰、郁痰。

根据急则治其标,缓则治其本的原则,选用瓜蒌薤白半夏汤治其壅遏之痰实,结合痰的具体性质进行加味并调理与之有关脏腑的气机。

以达到化痰宣痹、恢复病脏生理功能的效果。

一、胸痹从痰瘀论治的病因病机(一)饮食不当及不良嗜好因素致痰瘀生成现代人生活条件都较优越,不良的生活方式,不好的饮食习惯等,如饱食及或过食油腻、高盐饮食、少运动、长期静坐、酗酒、吸烟、精神紧张或焦虑等均导致高血脂、高血压、高血糖、动脉粥样硬化等。

这些中医都可以称为血浊,浊为瘀也、为痰也。

现代研究证明,膳食中的胆固醇含量与动脉硬化的形成、冠心病的发病呈正相关。

胆固醇沉积在血管壁内膜下,引起血管内皮细胞损伤,导致血管增厚硬化,同时伴有凝血/纤溶系统功能障碍,继而诱发胸痹。

从脾胃论治胸痹验案2则标签:胸痹;中医药疗法;医案;【文献标识码】B【文章编号】1004-4949(2014)12-0699-02胸痹是一种临床常见疾病,指以胸部闷痛,甚则胸痛彻背,喘息不得卧为主症的疾病。

轻者仅感胸闷如窒,呼吸欠畅,重者则有胸痛,严重者心痛彻背,背彻痛心,疼痛剧烈,持续不解,汗出肢冷,面色苍白,唇甲青紫,心跳加快,或心律失常等危候。

本病相当于西医中的冠脉粥样硬化性心脏病、心绞痛范畴[1],目前已严重威胁人类健康和生命,且发病率呈逐年上升趋势。

中医药研治本病的报道很多,多从心血瘀阻,痰浊闭塞或阴寒凝滞、心肾阴虚、气阴两虚、阳气虚衰治疗[2]。

笔者在临床实践中发现,胸痹的发生与脾胃功能失调存在相关性,笔者采用中医药从脾胃论治本病2例,临床得以取得良好疗效,报道如下,以资研讨。

1、病案实录验案1:张某某,男,62岁,退休工人。

2010年01月12日初诊。

患者素有高血压病史十余年,吸煙史30余年,有心肌梗死病史一年,平素口服阿司匹林肠溶片、消心痛、倍他乐克、依那普利、舒降之等。

近2月因劳累反复发作胸痛,常感胸闷隐痛、心慌,动则气急,嗳气时作,大便不实,舌质暗红,微胖,边有齿痕,苔薄腻,脉细弦滑。

心电图示窦性心律,V4-V6ST段压低≥0.0 5 mV,T波倒置,II、III、A VF呈Qs型,陈旧性下壁心肌梗死。

心脏彩超示左室下壁节段性收缩活动减弱,冠脉CT:左右冠脉粥样斑块,右冠脉中段长狭窄(70%),左冠脉轻度狭窄(60%)。

中医诊断:胸痹证属痰湿内阻,瘀阻络脉。

刻值冬藏之时,治拟予养心益气,祛痰化瘀,佐以健脾养胃。

方用:党参10g 丹参30g 黄芪20g 赤芍15g 白芍15g 全瓜蒌30g 薤白15g 制半夏10g 陈皮10g 川芎10g 地龙15g 砂仁6g 白扁豆30g 桃仁5g 炒白术20g 茯苓15g 炙甘草6g *5剂,每日一剂,水煎取汁400ml,早晚分次温服。

二诊:5剂后胸痛、胸闷症状好转,心慌偶发,气喘稍好转,嗳气减少,大便仍不实,续以党参20g 丹参20g 黄芪15g 赤芍15g 白芍15g 全瓜蒌30g 薤白15g 制半夏10g 陈皮10g 川芎10g 地龙15g 砂仁6g 白扁豆30g 炒白术20g 茯苓20g 桔梗6g 炙甘草6g。

中医关于“胸痹”的病因病机和治则治法胸痹的发生多与寒邪内侵、饮食失调、情志失节、劳倦内伤、年迈体虚等因素有关。

或因寒凝、血瘀、气滞、痰浊、热蕴,痹阻胸阳,阻滞心脉,或为气虚、阴伤、阳衰,肺、脾、肝、肾亏虚,心脉失养。

病机既有因实致虚者,亦有因虚致实者。

一、病因1.寒邪内侵寒主收引,暴寒折阳,既可抑遏阳气,又可使血行瘀滞,发为胸痹。

《医学正传·胃痛》云:“有真心痛者,大寒触犯心君。

”素体阳衰,胸阳不足,阴寒之邪乘虚侵袭,寒凝气滞痹阻胸阳,而成胸痹。

《类证治裁·胸痹》云:“胸痹,胸中阳微不运,久则阴乘阳位,而为痹结也。

2.饮食不节过食肥甘厚味,或嗜烟酒成,脾胃损伤,运化失健,聚湿生,上犯心胸清旷之区,阻遇心阳,胸阳失展,气机不畅,心脉闭阻,而成胸痹。

3.情志失调忧思伤脾,脾运失健,津液不布,遂聚为痰。

郁怒伤肝,肝失疏泄,肝郁气滞,甚则气郁化火,灼津成痰。

气滞或痰阻可使血行失畅,脉络不利,气血瘀滞,或痰瘀交阻胸阳不运,心脉痹阻,不通则痛,而发胸痹。

七情失调可致气血耗逆,心脉失畅,痹阻不通,而发心痛。

4.劳倦内伤劳倦伤脾,脾虚转输失能,气血生化乏源,无以满养心脉,拘急而痛。

积劳伤阳,心肾阳微,鼓动无力,胸阳失展,阴寒内侵,血行涩滞,而发胸痹。

5.年迈体虚年过半百,脏气渐亏,精血渐衰。

如肾阳虚衰,可致心气不足或心阳不振,血脉失于温运,痹阻不畅,发为胸痹;心肾阳虚,阴寒痰饮乘于阳位,亦可阻滞心脉。

肾阴亏虚,水不涵木,不能上济于心,因而心肝火旺,心阴耗伤,心脉失于濡养,而致胸痹;心阴不足,心火燔炽,下及肾水,又可进一步耗伤肾阴。

心肾阳虚,阴寒痰饮乘于阳位,阻滞心脉。

凡此导致寒凝、血瘀、气滞、痰浊,而致胸阳失运,心脉阻滞,发生胸痹。

二、病机1.胸痹的主要病机为心脉痹阻,病位在心,涉及肝、肺、脾、肾等脏。

心主血脉,肺主治节两者相互协调,气血运行自畅。

心脉不畅,肺失治节,则血行瘀滞;肝失疏泄,气郁血滞;脾失健运,聚生痰浊,气血乏源;肾阴亏损,心血失荣,肾阳虚衰,君火失用。

活血散结中药外用治疗老年痰瘀互结型乳腺增生病的疗效(作者: _________ 单位:___________ 邮编: ___________ )作者:马民张桂娟马义李德辉郭慧余咏宜陈虹顾海迪郑安【摘要】目的研究活血散结中药外用治疗乳腺增生病的机制。

方法以病证结合方式,选取80例老年痰瘀互结型乳腺增生病患者,并以活血散结中药药贴外用治疗,观察治疗前后乳房肿块的变化、疼痛、血清激素变化及病变组织 c erbB . 2、P53基因蛋白表达等方面变化。

结果活血散结药贴外用可改善乳房部血液循环,抑制腺体增生,促进纤维组织吸收,有效调整体内激素水平和c. erbB 2、P53基因蛋白表达。

结论活血散结中药药贴外治,不仅通过皮肤、肌肉渗透和穴位刺激直达病灶,而且通过循行于乳房的肝、胃、冲、任等经络,作用于全身以改善乳房血运,产生止痛、消肿散结及反射性调节内分泌功能的作用,同时可干预病变乳腺组织c erbB 2、P53蛋白表达,控制或逆转老年痰瘀型乳腺增生病癌变的进程。

【关键词】活血散结中药药贴;外治;痰瘀互结型国内资料显示,40岁以上妇女乳腺增生病发病率38.8%〜49.3%。

常有不同程度、不同性质的乳房疼痛和肿块。

其中非典型增生与乳腺癌关系密切,是乳腺癌一级预防的重点。

西医认为本病与内分泌激素紊乱等有关,目前尚未有特效疗法,治疗上多采用激素制剂、维生素类药物及手术等治疗方法。

中药外治法是中医学传统特效的治疗方法之一,具有药物经皮吸收和作用于经络穴位的双重治疗作用,“内病外治”的临床疗效显著。

中医药外治其疗程短、见效快、操作简单且价格便宜,符合患者的要求,极具优势。

我们选择疏肝调经、活血软坚的中草药,研制开发成中药药贴外敷治疗本病,取得较好的临床疗效。

1资料与方法1.1临床资料病例来源于2005年3月至2008年3月暨南大学附属第一医院门诊患者,随机抽取乳腺增生病痰瘀互结型患者80例,乳腺增生病诊断标准和中医证型标准参照中华中医外科学会乳腺病专业委员会第八次会议标准〔1〕。

胸痹从痰瘀互结治疗论胸痹痰瘀互结偏于实证者,其证常有胸闷痞塞,时有心前区刺痛,痛有定处,或放射左肩臂,舌质紫暗边有瘀点或瘀斑、舌苔黄腻或白厚腻、舌下脉络青紫,脉沉滑或结代等。

李氏曾进行了相关统计: 具有上述典型证候的胸痹患者可占患者总数 71.9% 。

年龄偏火或兼虚者,其证常有胸痛隐隐而作,时轻时重,动则喘息,身体倦怠,心悸自汗,面色苍白,头晕乏力、遇劳加重、舌淡体胖大,脉细弱无力,疲重者,舌暗淡或见瘀点瘀斑等。

据诸中医文献,胸痹心痛的病因病机以及辩证论治,可类分多种,其中以痰浊瘀血立论者,日益受到广泛关注。

据此则可认为痰浊瘀血,当是胸痹心痛的主要病机之一。

这一论点,探本溯源,当首推《金匾要略· 胸痹》篇。

该篇第 1 条曰: “ 夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。

今阳虚知在上焦,所以胸痹心痛者,以其阴弦故也。

” 脉浮取而微,主胸中阳虚; 沉取而弦,主水饮痰浊阻滞。

二者相搏,是为胸痹心痛。

从辨证论治体系而言,此应是痰浊学说之首见者。

该篇栝蒌薤白白酒汤、栝蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤、橘枳姜汤等方,被历代医家所推崇,疗效甚佳。

晚清至民国年间医家范文甫先生则将栝蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤、橘枳姜汤,合为一方,而成通治胸痹之“栝蒌薤白方”,这是化裁经方之妙用。

清代名医曹仁伯认为“痹者,胸阳不旷,痰浊有余也,此病不惟痰浊,且有瘀血交阻隔间…… ”,此为更进一步提出痰瘀互结观点。

现代名医顾景琰认为对本病应分别论治,若需宣痹通阳者,仍以前述诸方化裁,以全瓜蒌、法半夏、桂枝、薤白、枳壳或枳实为基本方,酌加当归、丹参、红花、郁金、香附等活血理气之品,此为痰浊兼瘀血的具体运用。

顾氏对热痰而胸痹者,多仿黄连温胆汤意,用黄连、山栀、竹沥、半夏、竹茹、胆南星、葛根、郁金、枳壳、丹参等,此为痰热兼瘀血互阻之方。

关于胸痹属痰热瘀血互阻,以加味小陷胸汤为主方治疗者,瓜蒌薤白半夏汤与小陷胸汤均为仲景方,药仅一味之差,而治法有温化浊痰与清化热痰之异,可视为姊妹方,又因二方药味较少,有利于据证加味,而为之变化。

散寒温里活血化痰治疗胸痹一例

曾某,男,65岁,自述左胸部阵发性短暂刺痛,痛则引及两肩外下刺痛。

约半月。

病人面苍黑,平素有痰。

舌淡苔白,脉紧。

辨证:寒凝湿阻痰瘀互结

处方:散寒温里活血化痰

麻黄20克桂枝30克苏木15克石菖蒲15克三棱15克莪术15克白术20克佛手15克白芥子15克旋复花15克制附片12克病人症状胸肩刺痛,看似瘀血作祟,但脉紧素有痰,面苍黑,这些都提示患者体寒有痰。

方中麻黄、桂枝、制附片温经散寒,石菖蒲、白术、佛手、白芥子、旋复花除湿祛痰,苏木、三棱、莪术活血化瘀。

活血化痰汤治疗肺血栓栓塞症24例

谢孔缓

【期刊名称】《山东中医杂志》

【年(卷),期】2004(23)6

【摘要】目的 :探讨活血化痰汤治疗符合辨证为痰浊壅肺、瘀血阻络型肺血栓栓塞症 (PTE)的临床疗效。

方法 :将 4 8例PTE患者随机分为治疗组和对照组。

两组均进行吸氧 ,解痉平喘、抗感染以及抗凝、溶栓治疗。

治疗组在此基础上加服活血化痰汤 ,并检测治疗前后血气分析和血液流变学指标变化。

结果 :治疗组显效率 5

4 .17% ,总有效率 87.

5 0 %。

治疗组临床疗效优于对照组 ,差异有显著性 (P <0 .0

5 )。

结论 :活血化痰汤对 PTE有显著临床疗效 ,且能降低血液黏稠度 ,改善肺循环和呼吸功能。

【总页数】3页(P352-354)

【关键词】肺血栓栓塞症;活血化痰汤;中西医结合疗法

【作者】谢孔缓

【作者单位】单县中心医院

【正文语种】中文

【中图分类】R563.5

【相关文献】

1.补肺化痰活血汤治疗慢性阻塞性肺疾病合并肺动脉高压38例 [J], 吴雄鹰; 孙林峰; 王芳

2.益甲汤合健脾化痰活血汤治疗亚临床甲状腺功能减退症的效果 [J], 白员印;彭全

3.益气活血化痰汤治疗慢性阻塞性肺疾病伴呼吸衰竭临床效果分析 [J], 田艳;张雪美

4.益气活血化痰汤治疗慢性阻塞性肺疾病伴呼吸衰竭的效果 [J], 李春梅

5.活血化痰汤治疗肺血栓栓塞症24例 [J], 谢孔缓

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

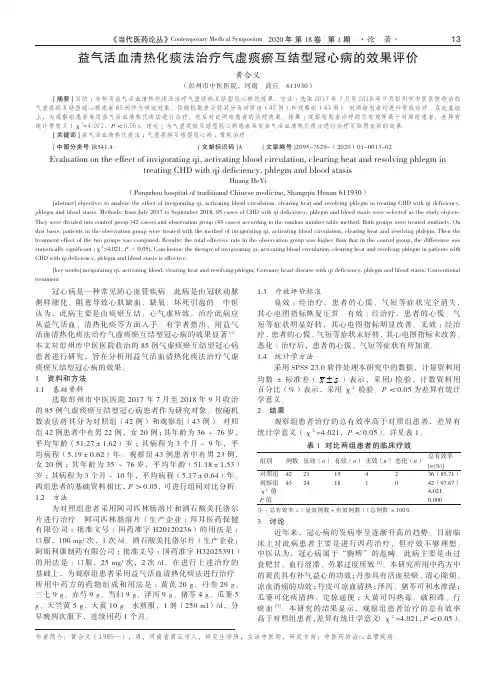

益气活血清热化痰法治疗气虚痰瘀互结型冠心病的效果评价黄合义(彭州市中医医院,河南 商丘 611930)[摘要]目的:分析用益气活血清热化痰法治疗气虚痰瘀互结型冠心病的效果。

方法:选取2017年7月至2018年9月彭州市中医医院收治的气虚痰瘀互结型冠心病患者85例作为研究对象。

按随机数表法将其分为对照组(42例)和观察组(43例)。

对两组患者均进行常规治疗。

在此基础上,为观察组患者采用益气活血清热化痰法进行治疗。

然后对比两组患者的治疗效果。

结果:观察组患者治疗的总有效率高于对照组患者,差异有统计学意义(χ2=4.021,P<0.05)。

结论:为气虚痰瘀互结型冠心病患者采用益气活血清热化痰法进行治疗可取得良好的效果。

[关键词]益气活血清热化痰法;气虚痰瘀互结型冠心病;常规治疗[中图分类号]R541.4 [文献标识码]A [文章编号]2095-7629-(2020)01-0013-02Evaluation on the effect of invigorating qi, activating blood circulation, clearing heat and resolving phlegm intreating CHD with qi deficiency, phlegm and blood stasisHuang HeYi(Pengzhou hospital of traditional Chinese medicine, Shangqiu Henan 611930)[abstract] objective: to analyze the effect of invigorating qi, activating blood circulation, clearing heat and resolving phlegm in treating CHD with qi deficiency, phlegm and blood stasis. Methods: from July 2017 to September 2018, 85 cases of CHD with qi deficiency, phlegm and blood stasis were selected as the study objects. They were divided into control group (42 cases) and observation group (43 cases) according to the random number table method. Both groups were treated routinely. On this basis, patients in the observation group were treated with the method of invigorating qi, activating blood circulation, clearing heat and resolving phlegm. Then the treatment effect of the two groups was compared. Results: the total effective rate in the observation group was higher than that in the control group, the difference was statistically significant (χ2=4.021, P < 0.05). Conclusion: the therapy of invigorating qi, activating blood circulation, clearing heat and resolving phlegm in patients with CHD with qi deficiency, phlegm and blood stasis is effective.[key words] invigorating qi, activating blood, clearing heat and resolving phlegm; Coronary heart disease with qi deficiency, phlegm and blood stasis; Conventional treatment冠心病是一种常见的心血管疾病。

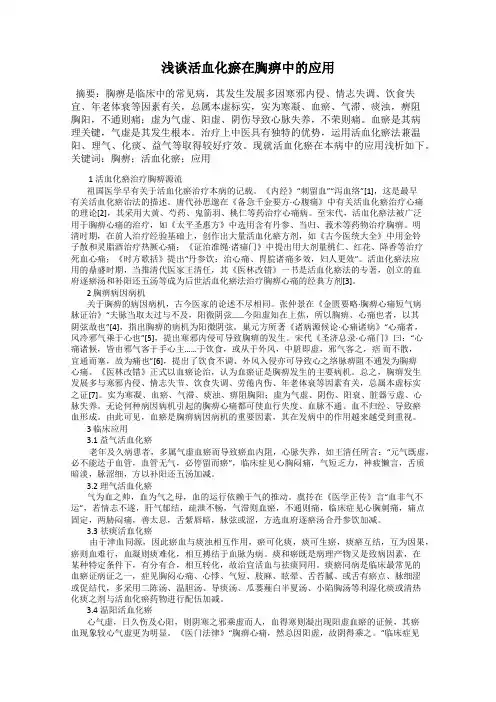

浅谈活血化瘀在胸痹中的应用摘要:胸痹是临床中的常见病,其发生发展多因寒邪内侵、情志失调、饮食失宜、年老体衰等因素有关,总属本虚标实,实为寒凝、血瘀、气滞、痰浊,痹阻胸阳,不通则痛;虚为气虚、阳虚、阴伤导致心脉失养,不荣则痛。

血瘀是其病理关键,气虚是其发生根本。

治疗上中医具有独特的优势,运用活血化瘀法兼温阳、理气、化痰、益气等取得较好疗效。

现就活血化瘀在本病中的应用浅析如下。

关键词:胸痹;活血化瘀;应用1 活血化瘀治疗胸痹源流祖国医学早有关于活血化瘀治疗本病的记载。

《内经》“刺留血”“泻血络”[1],这是最早有关活血化瘀治法的描述。

唐代孙思邈在《备急千金要方·心腹痛》中有关活血化瘀治疗心痛的理论[2],其采用大黄、芍药、鬼箭羽、桃仁等药治疗心痛病。

至宋代,活血化瘀法被广泛用于胸痹心痛的治疗,如《太平圣惠方》中选用含有丹参、当归、莪术等药物治疗胸痹。

明清时期,在前人治疗经验基础上,创作出大量活血化瘀方剂,如《古今医统大全》中用金铃子散和灵脂酒治疗热厥心痛;《证治准绳·诸痛门》中提出用大剂量桃仁、红花、降香等治疗死血心痛;《时方歌括》提出“丹参饮:治心痛、胃脘诸痛多效,妇人更效”。

活血化瘀法应用的鼎盛时期,当推清代医家王清任,其《医林改错》一书是活血化瘀法的专著,创立的血府逐瘀汤和补阳还五汤等成为后世活血化瘀法治疗胸痹心痛的经典方剂[3]。

2 胸痹病因病机关于胸痹的病因病机,古今医家的论述不尽相同。

张仲景在《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》“夫脉当取太过与不及,阳微阴弦……今阳虚知在上焦,所以胸痹、心痛也者,以其阴弦故也”[4],指出胸痹的病机为阳微阴弦。

巢元方所著《诸病源候论·心痛诸病》“心痛者,风冷邪气乘于心也”[5],提出寒邪内侵可导致胸痹的发生。

宋代《圣济总录·心痛门》曰:“心痛诸候,皆由邪气客于手心主……于饮食,或从于外风,中脏即虚,邪气客之,痞而不散,宜通而塞,故为痛也”[6],提出了饮食不调、外风入侵亦可导致心之络脉痹阻不通发为胸痹心痛。

痰瘀互结证痰瘀互结证,中医病证名。

是指痰浊瘀血相互搏结,以局部肿块刺痛,或肢体麻木、痿废,胸闷痰多,或痰中带紫暗血块,舌紫暗或有斑点,苔腻,脉弦涩等为常见症的证候。

常见于胸痹、痹证、肺痈、狂证、中风后遗症、癥瘕等疾病中。

中文名称:痰瘀互结证英文名称:syndromeofintermin-gledphlegmandbloodstasis其它名称:瘀痰内阻证、血瘀痰凝证病因1、多因寒邪入侵,寒凝血泣;或热邪内郁,损伤络脉,形成血瘀;气机阻滞或气虚影响血行;或外伤出血成瘀。

2、有外感劳伤等因素损伤阳气,阳虚气不化津而成痰;或肺脾肾功能失调,津液停聚成饮;气机阻滞,津液不行,化成痰液。

3、先成血瘀,遇阻则气机不能舒展,日久津液酿而成痰;或先有痰聚,阻滞气机,血行不畅成瘀,痰与交阻,发为是证。

临床表现麻木沉重,刺痛不移,经久不愈,遇寒尤甚,得温则舒;体内肿块,固定不移;神识不清或狂躁不安;舌质暗紫,舌苔厚腻。

症情分析热灼营阴,阴血亏虚,肌肤失养。

温热病过程中,热入营血为病变的危重阶段,热邪深入血分,故发热昼轻夜重;热灼阴伤,肌肤失养,故见口干舌红、肌肤甲错。

经脉闭塞,脏腑瘀血郁滞。

热与瘀胶结,使脏腑经络血行不畅,阻于四肢,可见肢厥甲青;溢于脉外,则见斑疹隐隐而出;阻于少腹则少腹疼痛拒按;阻于胞宫,则经行停滞;阻于心包则神识昏蒙、谵语发狂;阻于络脉,痛处固定不移;阻于舌络,舌色紫黯,或见瘀斑。

常用中药茯苓、枳壳、半夏、风化朴消、五灵脂、蒲黄等。

针灸疗法取穴中脘、丰隆、足三里、头维、公孙,用指尖或指节按压所选穴位,每次按压5-10分钟,以有酸胀感觉为宜,14天一个疗程。

常见病1、胸痹临床上表现为胸部刺痛彻背,固定不移,入夜或感寒则痛甚,咳唾痰涎,舌质暗紫,舌苔厚腻,此由寒痰与瘀血相互搏结于胸,脉络不通,气机阻滞所致,治宜化痰祛瘀,宣痹通阳,方用括蒌薤白半夏汤(《金匮要略》)合血府逐瘀汤(《医林改错》)化裁。

2、痹证临床以局部刺痛,固定不移,遇寒痛甚,夜痛增剧,伴麻木沉重,皮色紫暗,关节畸形为特征,此为痰瘀阻滞,脉络不通所致,治宜化痰祛瘀,通络止痛,方选活络丹(《太平惠民和剂局方》)化裁。

基金项目:国家中医药管理局第四批中医(临床)基础优秀人才项目(J20184832009)作者简介:郑旭锐(1976 12—),女,博士,教授,研究方向:温病方药的临床应用与实验研究,E mail:64710150@qq com国医大师雷忠义先生“痰瘀”理论在胸痹治疗中的运用郑旭锐1 李翠娟1 文颖娟1 卫培峰1 张军茹2(1陕西中医药大学,咸阳,712046;2陕西省中医医院,西安,710003)摘要 国医大师雷忠义先生于20世纪70年代提出“痰瘀致病”理论,并将此理论广泛运用于临床,取得了良好的临床疗效。

作者有幸作为弟子跟师学习,总结雷老“痰瘀”理论治疗胸痹经验,与同道分享。

关键词 雷忠义;痰瘀互结;气虚水停;胸痹;化痰宣痹;活血化瘀;理论探析;临证运用AnalysisoftheApplicationoftheTheoryof“PhlegmStasis”byMr.LEIZhongyi,MasterofTraditionalChineseMedicine,intheTreatmentofChestPainfulImpedimentZHENGXurui1,LICuijuan1,WENYingjuan1,WEIPeifeng1,ZHANGJunru2(1ShaanxiUniversityofChineseMedicine,Xianyang712046,China;2ShaanxiProvincialHospitalofTraditionalChineseMedicine,Xi′an710003,China)Abstract Inthe1970s,Mr.LEIZhongyi,amasterofTraditionalChineseMedicine,proposedthetheoryof“phlegmstasis”,whichwaswidelyusedinclinicalpracticeandachievedgoodclinicaleffects.AsapupilofMr.LEI,theauthorshadtheprivilegetowit nesshimappliedsuchtheoryforclinicalpractice.Toadvocatesuchacademictheory,thispapersummeduphisexperiencesandsharedthemtoresearchersanddoctors.Keywords LEIZhongyi;“Phlegmstasis”;Syndromeofqideficiencyandfluid stagnation;Chestpainfulimpediment;Expellingphlegmanddredgingchannelblockade;Promotingbloodcirculationforremovingbloodstasis;Theoreticalexplorationandanaly sis;Analysisonclinicalpractice中图分类号:R249文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.05.023 胸痹是指以胸部憋闷、疼痛,甚则胸痛彻背,短气,喘息不得卧等为主要表现的病症。

肾,活舌利咽汤在古方地黄饮子的基础上化裁得出,促使心、脾胃及肾之脉上络于舌,恢复吞咽功能,并可更早地介入吞咽障碍的康复治疗。

方中熟地黄、山茱萸、巴戟天、肉苁蓉滋肾阴、补肾阳,补益先天;北黄芪、白茯苓益气健脾补益后天,共为君药。

麦门冬、五味子滋养肺肾;郁金、石菖蒲、远志理气解郁、醒脑通窍为臣药。

全蝎、僵蚕、川贝母旨在走窜经络、祛痰解痉、利舌开枢;甘草调药和中,共为佐使药,促使心、脾、肾之脉上络舌本,恢复吞咽功能。

诸药合用,共奏补肾通络、益气健脾、醒脑开窍、活舌利咽之功,可以有效地恢复患者的吞咽功能。

能够帮助患者快速消除神经功能障碍,恢复正常肢体及吞咽活动的临床疗效经长期临床治疗研究实验均已论证。

收稿日期:2015-02-04基金项目:沈阳市科技局计划项目(F12-277-1-76)作者简介:曲妮妮(1966-),女,辽宁人,教授、主任医师,博士,研究方向:中西医结合防治呼吸内科疾病。

通讯作者:刘浩(1986-),男,硕士研究生,研究方向:中西医结合防治呼吸内科疾病。

在本次研究中选取了198例中风后出现吞咽功能障碍的患者作为研究对象,以随机方式分别对患者施以不同疗法,其中特别增加中医活舌利咽汤治疗的治疗组患者神经功能恢复更佳,多项神经功能评分均优于观察组,且最终临床疗效十分显著,对患者神经功能状态改善效果明显,值得在临床治疗中广泛推广。

参考文献[1]叶宇铁,彭邦瑜.从痰论治中风后吞咽困难的理论探讨[J].江西中医药,2013,44(5):21-22.[2]国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[S].北京中医药大学学报,1996,19(1):56.[3]全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.[4]大西幸子,孙启良.脑卒中患者摄食吞咽障碍的评价与训练[J].中国康复医学杂志,1997,12(3):142.[5]大西幸子,孙启良.摄食、吞咽障碍康复实用技术[M].北京:中国医药科技出版社,2000:43.[6]张焕琨.舌三针和项三针治疗中风后吞咽困难的临床观察[J].中国医药导报,2013,10(16):110-112.[7]陈青,王艳芳.针灸与康复训练治疗中风后吞咽困难[J].湖北中医杂志,2012,34(7):69.DOIʒ10.13192/j.issn.1000-1719.2015.08.025益气温阳活血中药复方治疗慢性阻塞性肺疾病气虚血瘀兼痰阻患者临床观察曲妮妮,刘浩,马丽佳,赵克明,郑忻,束沛(辽宁中医药大学附属医院呼吸科,辽宁沈阳110032)摘要:目的:探索观察益气温阳活血中药对慢性阻塞性肺疾病气虚血瘀兼痰阻型患者的临床疗效。

胸痹研究概览叶进【摘要】This article collated and analyzed the literatures about the ancient and modern syndromes, pathogenesis, therapeutic method of chest stuffiness; explained the source of the disease's name, the description on it's clinical manifestations of ancient and modern physicians',the understanding of it's etiology and pathogenesis; summarized the experience of it's traditional medicine treatments and achievements of modern research. It was considered that the ancient and modern physicians had obtained the profound understanding of chest stuffiness, and accumulated abundant experience in the diagnosis and treatment. It was also pointed out that in order to improve the clinic efficacy, we should deepen the research on the literature, clinical, experiments to explore new ideas.%本文对古今胸痹证候、病机、治法等相关文献作了梳理,阐述了病名来源、古今医家对临床表现的描述、对病因病机的认识,总结了治疗用药的经验以及现代研究成果.认为古今医家对胸痹已形成了较为深入的认识,并积累了丰富的诊疗经验.同时指出,为进一步提高疗效,还应该继续从文献、临床、实验等方面深化研究,开拓思路.【期刊名称】《环球中医药》【年(卷),期】2012(005)007【总页数】6页(P547-552)【关键词】胸痹;病因病机;治疗;实验研究【作者】叶进【作者单位】201203,上海中医药大学基础医学院【正文语种】中文【中图分类】R256.22就古今中医临床而言,胸痹是一常见病证,历代医家多有论述,也积累了较为丰富的诊治经验,以下溯源追流作一探讨。

运用化痰逐饮法论治痰湿体质型胸痹标签:胸痹;痰湿体质;化痰逐饮法目前冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病),心包炎、风湿性心瓣膜病、梅毒性心脏病、病毒性心肌炎、心肌病、二间瓣脱垂综合征等疾患,是临床常见病,尤其冠心病严重及人类的健康。

该病主要以胸闷、短气、心痛彻背等为主要临床表现,随者生活水平的提高,发病呈上升趋势,严重危害人民生命,因此积极治疗,尤其是早期干预治疗在社会人口老龄化问题日益严重的背景下,找到一个有效简便的方法尤为重要。

对于早期冠心病,现代医学无特效疗法,然而中医学参照胸痹(心痛)辨证施治,可获良效,且具有简、便、验特色,值得推广。

1胸痹病机以痰为要胸痹是由多种原因导致心脉痹阻,以胸部闷痛,甚则胸痛彻背,喘息不得卧为主症的一种疾病,发病机制主要见于。

1.1年老体虚本病多见于中老年人,年过半百,肾气渐衰。

若肾阳虚衰则不能鼓动五脏之阳,导致心气不足或心阳不振,血脉失于温煦,鼓动无力而痹阻不通;若肾阴亏虚则不能滋养五脏之阴,可导致心阴内耗,心阴亏虚,心脉失于濡养而致痹;或阴虚火旺,灼津成痰,痰浊痹阻心脉,发为胸痹。

1.2饮食不当过食肥甘厚味,损伤脾胃,脾失健运,聚湿成痰,上犯心胸,清阳不展,气机不畅,心脉痹阻,而成胸痹;或痰浊久留,痰瘀交阻,亦成本病;或饱餐后中气受阻,气机不利,气血运行不畅而发本病。

1.3情志失调忧思伤脾,脾运失职津液不得输布,聚而成痰,痰浊阻滞,气血不畅,心脉痹阻,发为胸痹。

或与怒伤肝,肝失疏泄,肝气郁滞,甚则气郁化火,灼津生痰,气滞痰浊痹阻心脉,而成胸痹。

1.4寒邪内侵素体阳虚,胸阳不振、阴寒之邪乘虚而入,寒凝气滞,痹阻胸阳,血行不畅,痹阻心脉,而成胸痹。

以上为古人对胸痹的病机概括,总少不了痰瘀。

笔者从长期的临床工作中体会到,古今有别,对于冠心病的病机认识亦应与时俱进,随着现代社会自然环境、人文环境以及饮食作息等习惯的改变,现代人的体质与古人相比已经有了很大的改变。

现代人生活节奏加快,工作学习紧张,加之今人饮食作息习惯的改变,嗜烟好酒,嗜食辛辣肥甘之品,形体肥胖,脾胃受损,痰湿内生,瘀阻于脉,而致胸痹。

王强教授治疗痰瘀互结型胸痹临证经验

郑玲玲;王强

【期刊名称】《吉林中医药》

【年(卷),期】2012(032)004

【摘要】随着人们生活水平的提高,生活方式及饮食结构的改变,胸痹的证型也发生了变化,长期的临证发现,患者大多形体肥胖,血脂偏高,且病情较重,病程也较长,缠绵难愈.痰瘀互结型胸痹日益成为临床上的主要证型,其热化的因素愈来愈多,病久伤气耗阴,虚实夹杂,缠绵难愈.王强教授注重将传统中医理论与现代医学理论相结合,辨病与辨证统一,认为在临床治疗方面单纯化痰法或是活血化瘀法已难奏效,结合现代药理研究,根据患者症状,舍脉从证,或舍证从脉,辨证论治,标本兼顾,注重通补结合,交替应用,方能收效.

【总页数】2页(P333-334)

【作者】郑玲玲;王强

【作者单位】天津中医药大学第一附属医院,天津300193

【正文语种】中文

【中图分类】R256.22

【相关文献】

1.王强教授治疗胸痹临证经验撷析 [J], 杨会林;王强

2.陷胸逐瘀汤治疗痰瘀互结型胸痹心痛之经验 [J], 王申;刘超峰

3.秦琬玲治疗痰瘀互结型胸痹心痛病经验浅析 [J], 徐海燕; 秦琬玲

4.董波应用宽胸畅心方联合八段锦治疗痰瘀互结型胸痹心痛经验 [J], 罗乃搏; 董波

5.李庆海教授治疗胸痹(气虚痰瘀互结型)经验 [J], 宋亚茹;郭小乐;李庆海

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。