浅析嫩江流域原始石器中的刮削器

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

东北地区旧石器考古发现简史作者:王燕来源:《文物鉴定与鉴赏》2021年第15期摘要:专题研究的开展,总是离不开对发现史的回顾与总结,这是必不可少的基础工作。

文章主要对东北地区近年来发现的旧石器时代遗址进行梳理,旨在划分东北地区的旧石器时代考古历程,同时与水系流域分布相结合,注重于对东北地区旧石器遗址的发现历史的梳理。

关键词:东北地区;旧石器时代;考古发现东北地区位于亚洲大陆东缘。

从行政区划上看,东北地区包括黑龙江省、吉林省、辽宁省及内蒙古自治区。

东北地区的外围为低地,中间是山地和丘陵,内部是广阔的平原。

东北地区水系丰富,主要分为黑龙江流域、图们江流域、鸭绿江流域和辽河流域。

1 起始阶段(20世纪30~60年代)这一阶段旧石器考古地点集中在松嫩平原,此地区发现的第四纪哺乳动物化石数量最多,文化遗物较少。

最主要工作的两处遗址是顾乡屯遗址和荒山遗址。

1.1 顾乡屯遗址顾乡屯遗址处于松花江右岸一级阶地上,海拔125~140米,地理坐标为45°43′N,126°34′E。

1931年,由我国北平地质调查所的尹赞勋、殷宝兴主持发掘位于黑龙江省哈尔滨市西郊温泉河畔的顾乡屯遗址,俄国人B.B.波诺索夫和A.C.路卡什金等也参与此次发掘工作。

通过发现的哺乳动物化石的种类数量,证明了顾乡屯遗址是一处丰富的第四纪哺乳动物化石的埋藏地点,由此开启了东北地区的旧石器考古发现。

1933—1939年,日本、俄国和法国学者先后对顾乡屯遗址进行了多次的调查和发掘,获得大量的哺乳动物化石和人工制品。

人工制品可分为两类:一是有使用痕迹的动物骨骼;二是石制品。

石制品多用锤击法或砸击法打制,体型较小,种类单一,质地粗糙。

①根据地质年代属于晚更新世,动物群的种类以及人工制品的文化特征和测年数据的综合分析,顾乡屯遗址的年代为距今4万~2万年。

②1.2 荒(黄)山遗址荒山遗址位于哈尔滨市东郊,地理坐标为45°46′N,126°37′E。

齐齐哈尔市,昂昂溪古代文化遗址,深受当地人民与政府的重视与爱护。

昂昂溪遗址位于黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区以西6公里处,该遗址属新石器时代遗址,是中国北方渔猎文化代表性遗址之一。

1930年,考古学家梁思永在此发掘,从遗址和墓葬中出土了大量用于渔猎的压制石器和骨器。

经碳-14测定,其年代距今5000-6000年。

这个遗址有助于研究黑龙江省石器时代文化及东北地区远古历史,现已被列为全国重点文物保护单位。

昂昂溪遗址位于齐齐哈尔市西南25公里处,该遗址群由22处遗址和17处遗物点组成,均位于嫩江左岸,分布于昂昂溪区的三个乡镇辖区之内,分布跨度东至西、南至北各为30公里左右。

其中大的遗址分类有:滕家岗遗址、霍托气遗址、莫古气遗址、额拉苏遗址、五福遗址、后五家子遗址、红旗营子遗址、大阿拉街遗址、前五家子遗址、心合遗址、北岗遗址、龙坑遗址、胜合遗址、南岗遗址、胜利三队一号遗址、水师遗址、哈钦岗遗址、小巴虎遗址。

昂昂溪滕家岗等遗址,历年出土的压制石镞、石铲、石刀、石网坠、刮削器、环状石器、石磨盘、石磨棒、骨锥、骨鱼镖、骨刀梗、骨枪头、骨铲、骨凿、网纹骨管、陶罐、陶瓮、陶杯、陶网坠、陶塑鱼鹰、玉璧、玉环、玉石斧、蚌环、蚌刀等说明昂昂溪文化是一种以渔猎业为主,并兼有养畜业、农业和手工业等多种原始经济形态的北方草原新石器时代文化。

昂昂溪地区除发现有新石器时代昂昂溪文化遗址群外,还发现有大兴屯旧石器地点,故昂昂溪遗址群对于该地区从旧石器时代经新石器时代,到青铜时代文化过渡的文化源流研究有所帮,与此同时,昂昂溪遗址受到国家高度重视与保护,国家特地几次新建与改建昂昂溪遗址博物馆,是目前黑龙江省内重要的一座史前遗址专题博物馆,总占地面积1100平方米,馆内建筑面积1849平方米。

2004年八月正式开馆。

2010年又重新布展。

文物珍藏6500件,珍贵文物110件。

中央电视台,黑龙江电视台,吉林电视台,齐齐哈尔电视台,《探险》杂志社,《黑龙江日报》,《哈尔滨日报》,《齐齐哈尔日报》,《鹤城晚报》等多家新闻单位的记者多次到馆采访,拍摄,发表报道,并且各级领导多次位临审查保护情况。

关于中国旧石器文化的技术系统研究自 1920 年在甘肃庆阳首次发现旧石器以来的 70 多年中,中国旧石器考古有了很大的发展,逐步积累了大量的研究资料。

在这样的基础上,许多学者对中国旧石器文化进行了研究,取得了许多引人注目的研究成果,使我们有可能就中国旧石器文化的总体特征作进一步的探索。

一般说来,石器作为开发环境的工具,同人类所处的自然环境及可利用的资源密切相关,而不同环境资源的开发和利用,又导致不同的经济类型的产生。

故石器的制作技术、形体大小及类别方面的差异,往往是不同的生态环境和经济文化类型的反映。

大体说来,以秦岭、淮河一线为界,中国旧石器文化可分为两大主要技术系统,即北方地区的石片石器─刮削器系统和南方地区的砾石石器─砍砸器系统:一、北方的石片石器——刮削器系统1. 北方地区的环境特征与文化分布以黄河流域为中心的中国北方地区,是我国旧石器时代人类文化遗存最主要的分布区域之一。

这一文化区域华北区为中心,包括甘肃东部、宁夏和内蒙古南部、陕西、山西、河南中部和北部、河北、山东等省区。

华北区地处中纬地带、暖温带区域,气候温和半湿润,更新世时大部分地方的植被属疏林草原或灌丛草原。

更新世时,几次全球性的气候剧烈变化,对这一地区影响较大,特别是更新世晚期的末次冰期的巨大影响,加速了黄土堆积和植被草原化过程。

与人类共生的动物主要是马、牛、羊、鹿等草原性动物。

依据考古发现和自然环境特征,华北地区的旧石器文化主要分布在桑干河流域、周口店地区、晋豫陕交界地带、渭水流域等个区域内。

从旧石器时代早期起,在河北、山西北部的桑干河流域就孕育出以小型石片石器为主要特征的小长梁文化;北京猿人文化也以中小型石器为主。

旧石器时代中期的许家窑文化,中小型石器占了绝大多数。

一般认为,以刮削器和小尖状器为主的小型石片石器系统文化,主要是一种适应草原或以草原环境为主的文化类型。

刮削器和小尖状器等轻型工具主要用于切割和刮削等,反映的是草原环境下的采集与狩猎活动,其中狩猎经济占有相当的比重。

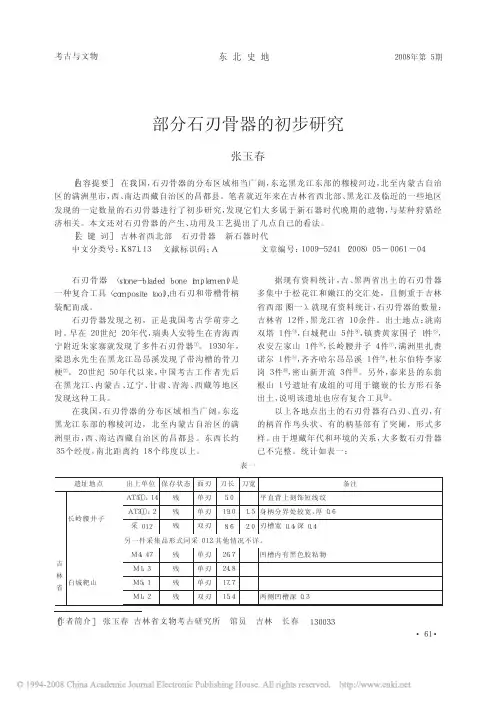

遗址地点出土单位保存状态面刃刀长刀宽备注吉林省长岭腰井子AT5①:14残单刃5.0平直背上刻饰短线纹AT3①:2残单刃19.01.5身柄分界处较宽,厚0.6采012残双刃8.62.0刃槽宽0.4,深0.4另一件采集品形式同采012,其他情况不详。

白城靶山M4:47残单刃26.7凹槽内有黑色胶粘物M1:3残单刃24.8M5:1残单刃17.7M1:2残双刃15.4两侧凹槽深0.3石刃骨器(stone-bladedboneimplement)是一种复合工具(compositetool),由石刃和带槽骨柄装配而成。

石刃骨器发现之初,正是我国考古学萌芽之时。

早在20世纪20年代,瑞典人安特生在青海西宁附近朱家寨就发现了多件石刃骨器①。

1930年,梁思永先生在黑龙江昂昂溪发现了带沟槽的骨刀梗②。

20世纪50年代以来,中国考古工作者先后在黑龙江、内蒙古、辽宁、甘肃、青海、西藏等地区发现这种工具。

在我国,石刃骨器的分布区域相当广阔,东迄黑龙江东部的穆棱河边,北至内蒙古自治区的满洲里市,西、南达西藏自治区的昌都县。

东西长约35个经度,南北距离约18个纬度以上。

据现有资料统计,吉、黑两省出土的石刃骨器多集中于松花江和嫩江的交汇处,且侧重于吉林省西部(图一)。

就现有资料统计,石刃骨器的数量:吉林省12件,黑龙江省10余件。

出土地点:洮南双塔1件③,白城靶山5件④,镇赉黄家围子1件⑤,农安左家山1件⑥,长岭腰井子4件⑦,满洲里扎赉诺尔1件⑧,齐齐哈尔昂昂溪1件⑨,杜尔伯特李家岗3件⑩,密山新开流3件+,-。

另外,泰来县的东翁根山1号遗址有成组的可用于镶嵌的长方形石条出土,说明该遗址也应有复合工具+.-。

以上各地点出土的石刃骨器有凸刃、直刃,有的柄首作鸟头状、有的柄基部有了突阑,形式多样。

由于埋藏年代和环境的关系,大多数石刃骨器已不完整。

统计如表一:部分石刃骨器的初步研究张玉春[内容提要]在我国,石刃骨器的分布区域相当广阔,东迄黑龙江东部的穆棱河边,北至内蒙古自治区的满洲里市,西、南达西藏自治区的昌都县。

作者: 王国范;张志立;庞志国

作者机构: 吉林省文物工作队

出版物刊名: 考古

页码: 689-697页

主题词: 新石器时代遗址;刮削器;等边三角形;细石器;横断面;等腰三角形;嫩江流域;陶器;洮儿河;第二步加工

摘要: <正> 1982年5月至6月,我们对大安县进行文物调查时,除了复查两处新石器时代遗址外,在洮儿河下游地区新发现了22处新石器时代遗址,并且采集了一批石器和陶器标本。

这批材料对于我们研究嫩江流域、及南部的新石器时代文化之间关系提供了重要资料和新的线索。

《长江丛刊》2018. 04黑龙江流域原始石器文化概述■云荣/西安翻译学院摘要:黑龙江流域的原始石器文化大体分布在黑龙江两侧的主流域、嫩江流域、乌苏里江流域等等,本文主要概述黑龙江流域原始石器文化,了解黑龙江流域原始石器文化的内涵,展现黑龙江流域原始石器文化的丰富与悠久。

关键词:黑龙江流域原始石器文化概述一、概述黑龙江流域的自然条件在 地 程的过程中,我们掌了黑龙江 的条 。

黑江 的地 越,具有 的地形,原、山地 ,而在地或地具有丰 资源的边缘地带着原 文化。

黑江5的水文条件极佳,黑龙江的 是额尔,黑龙江的中游是结 雅河到伯力,而黑江的是伯力到口。

黑江有 大、沙的特点,具有 和丰富的水能资源,因而也给原始石器文化的发源与延伸 提供了良好的基础。

黑江有 丰富的物产,具有百种鱼类资源,很 高的森 盖率,高端且丰富的石材资 源,这些丰富的物产资源为原 文化的 了厚的物质基础。

二、概述黑龙江流域原始石器文化在 黑龙江流域原 文化的过程中,了黑龙江 原始文化内容。

黑江原 「器 文化的 要在 尔地区、呼玛地区、嫩江地区、乌苏里江地区、吉林 地区以及 。

(一)概述黑龙江流域呼伦贝尔地区的原始石器文化尔的中部是 尔地区石 器文化 的重要区域,在 尔地区有 辉 遗址,尔遗及哈克文化遗址等。

尔地区的工艺 是压制法和间接打制法,石材主要有 、碧和等,石器的形状多是细 细 ,还有楔形和船底形。

是 尔地区最多的 。

尔地区有着种类丰富的石器,其中细 工艺是细石器文化的最顶 。

(二)概述黑龙江流域嫩江地区的原始石器文化江是黑龙江中最长的水系,其是江的主要支流,黑江省、省以及内 治区均是嫩江 区域。

而在黑龙江 细 文化遗:量最多的区 是嫩江地区,其包括碾子山文化、龙江文化、昂昂溪文化、梅 :文化、查哈文化以及文化等等,中昂昂溪文化是最早也是最 的文化,其是江地区最大的文化,大量的 实物 有较强的石性,其是最高 产力的原始文化的体现。

节选‖细石器的概念与研究方法展开全文随着旧石器晚期的石器小型化,在北非、欧洲和近东地区出现了几何形细石器,在东亚、北亚和北美地区细石叶细石器广泛流行。

在我国细石器的发现已逾百年,目前积累了大量的实物资料和研究成果。

细石器的研究与旧石器时代晚期人类的环境适应策略和旧、新石器时代过渡等考古学重大课题密切相关,另一方面随着细石器的研究的深入,旧石器考古的研究方法也被不断完善着。

但在实际操作过程中,由于各研究者对“细石器”概念和范畴的把握不同,因此在处理具体考古材料和再研究时产生了混乱。

这在具有丰富细石器遗存的嫩江流域的石器考古报告和研究中表现得非常明显。

为避免今后研究中的不便,本文尝试对细石器的概念与研究方法进行初步的总结和探讨,希望通过这些认识为今后相关地区尤其是嫩江流域细石器的研究提供一定的讨论基础。

一、细石器的概念1.以形态为中心的定义细石器(Microlith) 的定义最早始于19世纪后半叶的法国,“microlith”直译是“小的石头”,是根据形态特征进行的命名。

在20世纪30年代,东亚考古学界开始正式引入这个概念。

在我国“Microlith”最初被译为“幺石器”,这是梁思永在研究嫩江流域昂昂溪遗址和热河地区的林西遗址时所采用的称呼。

在日本考古学界,“Microlith”最早被译为“細石器”,这是江上波夫、水野清一在出版“满蒙学术调查”资料时所使用的概念。

后来,日语中的“細石器”被我国学者广泛借用和接受,逐渐成为我国史前考古学中的一个重要概念。

在使用“细石器”概念初期,我国和日本的学者都未对其进行过正式的定义,但在实际操作中均仅把细石核和细石叶,以及用细石叶加工而成的工具称为细石器。

较早对细石器概念进行明确表述的是裴文中,他首先界定了细石器的空间范围为“我国东北、内蒙、及新疆诸区域”。

其次明确了细石器的存续时间“自旧石器时代之末起,经中石器时代及新石器时代,迄于铜器时代止”。

最后总结了细石器的形态特征,“石核,约皆微小,形如尖锥,或形状如扁平者; 由此种小石核打下之石片,约皆为长方形者,或小方形者,制成之石器,约皆形体狭”。

拉林河流域的自然地理环境及其早期历史文化王禹浪;王立国;翟少芳【摘要】拉林河位于今吉林省与黑龙江省的交界处,拉林河古称\"涞流水\",又称\"涞流河\"\"纳怜河\",拉林在满语中的意思为\"爽快\".在自然地理方面,拉林河分支众多,流域面积广阔且地形复杂,因此水力资源较为丰富.另外,拉林河流域的早期历史文化是较为丰富的,拉林河流域考古发现可至石器时代与青铜时代,且拉林河流域同样也是东北古代民族活跃的区域,夫余作为一支东北地区重要的古代民族,也曾在该区域留下其活动的足迹.【期刊名称】《渤海大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】5页(P28-32)【关键词】拉林河流域;地理环境;考古文化;夫余【作者】王禹浪;王立国;翟少芳【作者单位】黑河学院远东研究院,黑龙江黑河164300;五常市营城子乡,黑龙江哈尔滨150200;大连大学中国东北史研究中心,辽宁大连116622【正文语种】中文【中图分类】K20一、拉林河流域的地理环境与地貌特征拉林河为松花江流域的一级支流,发源于长白山山脉张广才岭的背阴山西麓的石砬子山,在吉林省扶余市境内的伊家店乡蚁蚂河附近汇入松花江,整个河流大致呈东南—西北走向。

拉林河的中、下游河段位于黑龙江省与吉林省的交界处,为两省界河。

拉林河全长为355公里,其地理位置处于东经125°至东经128°,北纬44°至46°之间,总流域面积为21844平方公里。

其主要支流有冲河、牤牛河、细鳞河与卡岔河。

卡岔河为拉林河左岸的一级支流,全长163公里,出源后由东南流向西北方向,流经吉林省舒兰市与榆树市后在牛头山脚下隆家亮子附近汇入拉林河。

牤牛河为“漠泥河”的谐音,发源于黑龙江省五常市张广才岭大秃顶子山西北坡,河流走向为由东南流向西北,流经五常市的冲河乡、龙凤山乡等乡镇后在营城子乡附近注入拉林河。

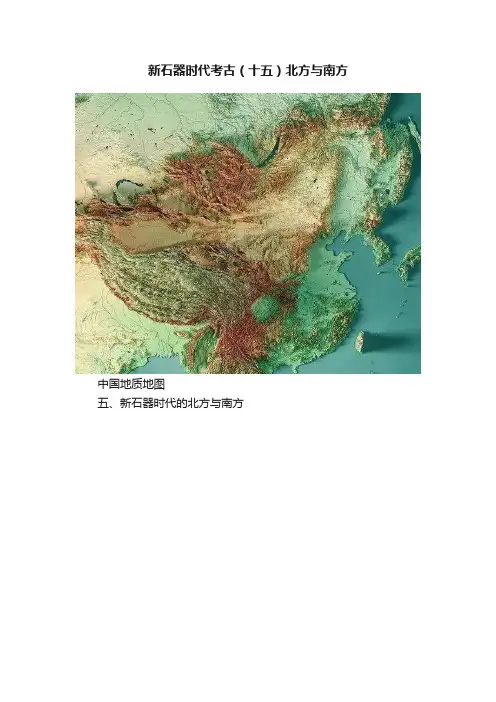

新石器时代考古(十五)北方与南方中国地质地图五、新石器时代的北方与南方中国现在的北方与南方的分界线我国长城以北和五岭以南的地区,自然条件与黄河、长江流域有较大的差别。

在新石器时代,当人们改造自然的能力还有限的时候,他们的经济生活和文化生活不能不受到自然条件的制约,因此这些地方的新石器文化有较大的地区性特征。

正如恩格斯所指出的:“由于自然条件的这种差异,两个半球上的居民,从此以后,便各循着自己独特的道路发展,而表示各个阶段的界标在两个半球也就各不相同了。

”这样的事情不仅发生于两半球之间,在同一半球的不同地区也有不同程度的反映,我国的北方与南方也是这样。

尽管如此,北方和南方同黄河、长江流域的文化还是互有影响的,在某些文化特征上可以看出其影响的痕迹。

这种既有各自的特色又有密切的相互关系的情况,正是后来发展成一个统一的多民族的国家的历史背景。

中国四大高原北方地区:主要是从东北到西北的边疆地区,包括东北三省、内蒙、宁夏、甘肃北部和新疆等地区,由于纬度较高,一般都是内陆地带沙漠和草原相间分布,与这种自然条件相适应的除少数地方农业较发达外,一般都是以畜牧和狩猎为主要经济。

在这个地区发现的新石器时代遗址约有五百多处,共同的特征是都有许多细石器。

所谓细石器是一种个体细小,在石材选择和制作方法上都有一定特色的石器,原料以石英系统的造岩矿物为主,包括玉髓、水晶、玛瑙、碧石、蛋白石和燧石等,这种原料韧性强,硬度高,色泽美丽,一般用间接打法,即先将石核打出台面,垫上木棒或骨棒再打便可得到完美的细长石片。

有的直接使用,有的还须进行第二步加工。

种类一般有刮削器、尖状器、刀、锥和镞,许多石片可以镶嵌在骨木柄上成为刀或矛等。

在考古学上,往往把以细石器为主要工具的文化称为“细石器文化”。

我国细石器文化分布辽阔,各地文化面貌不尽相同,在辽宁西部地区的红山文化和富河文化较为清楚,其他地区主要是地面调查的资料。

红山文化遗址分布图红山文化主要分布在西辽河流域,因处在东北平原和华北平原到蒙古高原的过渡地代,所以这里除畜牧、狩猎外,还有一定的原始农业。

1、旧石器时代:旧石器时代是人类历史的开始阶段,也是在人类了史上延续时间最长的阶段,以打制石器为主要的生产工具,过着以采集和渔猎为主的生活。

2、旧石器时代考古学:旧石器时代考古学是一门涉及面很广的学科,与许多学科有密切关系,旧石器、古人类和古生物是三个主要组成部分。

二、ZG古人类和旧石器文化的年代与分布1、已发现的ZG古人类化石材料①直立人A.早期直立人化石:元谋人的两枚牙齿B.晚期直立人化石:北京人,蓝田人(公王岭),湖北郧县材料,安徽和县人,南京人等C.晚期直立人向早期智人过渡的化石:辽宁金牛山人②早期智人:陕西大荔人、河北许家窑人、山西丁村人、广东马坝人、湖北长阳人等③晚期智人:广西柳江人、宁夏河套人、北京山顶洞人、四川资阳人等▽2、旧石器时代的文化遗址①早期a.山西西侯度文化遗址:距今180万年b.云南元谋人遗址;距今170万年c.河北省小长梁、东谷坨:距今100万年d.蓝田文化:距今115-70万年e.匼河文化:距今80万年f.北京人文化:距今70-20万年a.大荔人文化b.许家窑文化c.丁村文化③晚期a.华北地区:几乎遍布黄土高原b.东北地区:石器地点向北延伸到黑龙江流域的漠河,呼玛十八站和嫩江流域的昂昂溪等地c.西部地区:扩展到青藏高原d.东南沿海地区:扩展到台湾地区三、旧石器时代早期文化1、文化概述①分布区域a.旧石器时代早期前一阶段的文化遗址和猿人化石地点云南元谋猿人化石及文化遗存、湖北郧县猿人化石、河北阳原东谷坨和小长梁、山西芮城西侯度、匼河的石器地点等b.旧石器时代早期中、后阶段的人类化石及遗址陕西蓝田人化石及文化、北京周口店北京人及文化、湖北郧西县猿人化石、河南南召县猿人化石、安徽和县和巢县的猿人化石、南京人化石、湖北大冶县石龙头遗址、贵州黔西县观音洞遗址、辽宁金牛山遗址等②文化特征a.石器文化大致经过由简单到复杂、原始到进步的发展过程b.早期前一阶段,石器制造较原始,石器类型较少,一器多用较普遍c.中期中后阶段,石器的打制方法和类型增多,一器多用减少d.旧石器时代早期人类已懂用火,熟食、御寒、照明▽2、旧石器时代早期前一阶段的文化遗存①元谋猿人及其文化a.分1965、1973、1975三次发掘b.年代断定:距今170万年左右,为早更新世c.文化遗存:元谋动物群包含大量华北上新世和早更新世泥河湾动物群的成员,缺少华南洞穴中常见的“大熊猫——剑齿象动物群”中的典型动物元谋人②西侯度文化a.年代断定:距今180万年,是ZG已知最早的旧石器时代遗存b.文化遗存:动物群中绝灭动物占47%,绝种动物100%石制品中包括石核、石片和石器,多为石英岩,采用锤击、砸击、碰砧法,器形主要有刮削器、砍砸器、三棱大尖状器等。

【史学理论】Historical Theory062Vol.183小泥河遗址位于黑龙江省萝北县延兴农场境内黑龙江、鸭蛋河及小泥河交汇处的一片柞树林内,距萝北县名山镇江红村东北5.8千米,遗址北侧为耕地,南侧为鸭蛋河大桥,东侧为黑龙江,西侧为沼泽,遗址东侧边缘与江堤之间穿插312省道。

遗址现已为天然柞树林,地表也已被柞树叶覆盖,但依旧可见众多大小不一的穴居坑。

此前曾发现有隋唐时期黑水靺鞨文物,因此被认定为黑水靺鞨聚落遗址,并于2014年被列为黑龙江省第六批文物保护单位。

由于近年来312省道的维修、黑龙江水位上涨与雨水的冲刷,地表暴露出大量不同历史时期的文物。

黑龙江流域博物馆在开展遗址调查时,曾于2018年前后在小泥河遗址地表采集到了不同历史时期的石器、陶器及铁器。

其中新石器时代石核、石叶、石片、刮削器、端口器若干,石斧及小石斧各一件,石锤一件,汉魏时期石犁一件,汉魏时期侈口深腹罐陶片、隋唐时期黑水靺鞨盘口罐、附加堆纹陶罐陶片若干,辽金时期黑釉陶罐及马掌各一件,清代砖块两件。

1 文物分析石核、石叶、石片、刮削器等文物发现较多,因古代北方渔猎民族需要临水而居,而作为生活区遗址的小泥河遗址正地处黑龙江、鸭蛋河及小泥河交汇处,因此可认定早在新石器时代,先民已大量制造和使用生产、生活、打猎等工具。

石斧是新石器时代先民用于砍伐等多种用途的石质工具,石斧器身较厚重,呈梯形,磨制而成,刃部残缺,对研究萝北地区乃至黑龙江流域地区古代渔猎民族的生产生活活动有一定的价值。

小石斧器身较小,器形、尺寸与此前在萝北县太平沟乡兴东村抗联国际交通站遗址所发现的一对小石斧极为相似。

小石斧为磨制,弧面,单向磨制出刃。

石斧是与长木柄固定在一起用于砍伐等多种用途的石质工具,但发现的石斧器形较小,且做工精巧,与兴东村抗联国际交通站遗址发现的一对小石斧一样,它们都不是重力度的生产工具,可能是用于剥离兽皮、鱼皮等精细劳作的工具。

上述足以证明当时古代黑龙江流域地区渔猎民族制作石器水平的进步,更是技术精巧的证明。

昂昂溪新石器时代遗址昂昂溪新石器时代遗址由22处遗址与 17处遗物点组成,共计39处,分布跨度东至西、南至北各为30公里左右。

其中大的遗址有:滕家岗遗址、五福遗址、霍托气遗址、南岗遗址等,是我国北方地区发现、发掘较早的一处新石器时代文化遗址。

1928年俄国铁路员工路卡什金先生发现这处遗址。

1930年秋,我国已故著名考古学家梁思永先生首次在昂昂溪五福进行考古发掘,清理墓葬一座,出土石器、陶器、骨器等文物标本数百件。

1932年梁思永先生发表了大型考古发掘报告《昂昂溪史前遗址》,从而揭开了嫩江流域史前文化研究的序幕,引起中外考古学家、史学家的广泛关注,纷纷前来进行考古调查和研究,发表了多篇研究论文和专著,并把以梁思永先生在昂昂溪发掘的墓葬为代表的文化称为“昂昂溪文化”,确定了昂昂溪文化在我国乃至世界古代史研究上的重要地位。

昂昂溪遗址现已成为中国北方草原渔猎文化、细石器文化的突出代表,载入《中国通史》和《世界通史》之中。

著名历史学家郭沫若、范文澜、吕振羽等对此都给予高度评价。

解放后,各级政府多次组织对该遗址进行科学发掘,获得较丰富的文物考古成果,昂昂溪遗址被誉为“北方的半坡氏族村落”。

昂昂溪地区除发现有新石器时代昂昂溪文化遗址群外,还发现有大兴屯旧石器遗址,故昂昂溪遗址群对于该地区从旧石器时代经新石器时代,到青铜时代文化过渡的文化源流研究具有重要意义。

昂昂溪遗址1982年被黑龙江省政府公布为省级重点文物保护单位,1988年被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

滕家岗遗址滕家岗遗址位于昂昂溪东南三公里,地处低洼平原中的固定沙丘之上,面积13万平方米,保护范围面积约11万平方米。

滕家岗遗址是新石器时代早期文化遗存,是昂昂溪文化最具有代表性的遗址之一。

遗址1976年发现,1980年黑龙江省考古工作队和齐齐哈尔文物管理站联合进行考古发掘,铲探面积1.7万平方米,其中探明文化层面积达一万平方米,考古发掘面积为230平方米,发掘和清理墓葬20座,出土人体骨架40具,房址5座,窖穴16个,大灰沟一处,出土陶器(片)、石器、骨器、玉器等文物标本数百件。

1930年9月底进行的齐齐哈尔昂昂溪遗址发掘,是著名考古学家梁思永先生学成归国后所做的第一项考古工作。

本次发掘所获的遗物中,最具特色的是骨制渔猎工具,主要有大骨枪头、小骨枪头和鱼镖。

按照梁先生《昂昂溪史前遗址》的描述:单排倒钩大骨枪头,为重硬的骨料制成,前端残断,刻工精熟;有两个鹦鹉嘴状的倒钩,钩背圆滑,钩口尖锐;尾端尖状,推测枪头是插在木质一类的长杆上的,临近尾端还有一凸起,凸起上有一小孔,为安装枪头系绳之用;残长140毫米。

从残断和器表磨损程度推测,该骨枪头是经过长期使用的。

大曲骨枪头,是利用较大骨料削磨制成的,骨料不及单排倒钩大骨枪头坚硬;尾端残断,弓背弯曲,前端截面近椭圆形,后端截面为长方形;枪头尖锐,近枪尖处有一鸟嘴状倒钩,倒钩后有一方形耳,耳上有一圆形穿孔,为安装枪头系绳之用;残长164毫米;器表有使用痕迹。

小骨枪头,是将骨料修成截面椭圆形后,再将前端削磨出锐尖,枪尖以下刻出三个鹰嘴状的小倒钩,倒钩以下有一浅圆凹槽,尾端磨成圆钝;长103毫米;器表有使用痕。

骨鱼镖,比较轻小,通体弯曲弓背,是用骨管劈开后制从昂昂溪骨制渔猎工具说起文 图/许永杰嫩江流域史前先民的生计模式一般来说,种植农业是旧石器时代转化为新石器时代必须伴生的经济形态,但东北地区以渔猎经济为主的生计方式,从新石器时代一直延续至青铜时代晚期。

他们的新石器革命,可能是从渔猎或者狩猎经济直接发展而来,这为中国文明起源与形成的研究,提供了另一种模式。

骨制渔猎工具,便是我们研究最好的切入点。

渔猎图昂昂溪遗址位于黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区,由39处遗址(含遗物点)组成。

1928年发现,1930年后进行过多次调查和发掘,发现遗迹有墓葬等,出土遗物有细石器、骨器、陶器等。

石器可分为三类,即压制石器、大型打制石器和磨制石器。

其中以压制石器居多,有镞、尖状器、刮削器、刀形器和梯形石片等;磨制石器有网坠、刀和盘状器等。

骨器主要是枪头和鱼镖,均有一列倒刺,柄端有穿孔。

浅析嫩江流域原始石器中的刮削器嫩江流域原始石器文化在中国原始石器文化中占有重要地位,其石器自身因材质、制作工艺等方面的特点而特色鲜明。

其中的刮削器又因为与本地渔猎文化的特殊关系而更为独特。

本文以嫩江流域昂昂溪文化出土的各类刮削器为样本,运用美术考古学的研究方法,在深入分析本地刮削器特征的同时努力做嫩江流域石器文化原始美术特征探究的尝试。

标签:嫩江流域;原始石器;刮削器;制作工艺;用途一、嫩江流域原始石器中的刮削器概述嫩江流域原始石器中的刮削器大多出土于齐齐哈尔市昂昂溪区的昂昂溪文化遗址和齐齐哈尔西北侧的碾子山区,距今5000-7000年。

嫩江流域得天独厚的自然资源使得本地的原始先民以原始渔猎经济为主,于是刮削器就成为十分重要的生产生活工具。

本地刮削器的重要性要远远大于其他地域的原始文化中的同类器型,这一点从各地出土刮削器的比例比较就可以一目了然。

本地刮削器形态丰富,功能全面。

本地刮削器的器型大体分圆形和三角形两类,圆形类的有弧刃刮削器、复刃刮削器、边缘刮削器、宽身圆头刮削器、两端圆头刮削器、、圆头刮削器等具体的形态;三角形类的有直刃刮削器、三角形小刮削器、凹刃刮削器、高脊刮削器等具体的形态。

本地刮削器材质独特,本地特产优质玉髓、燧石等是主要原料。

其制作工艺十分独特,是在一般性的打制基础之上经过精细的压制法或琢制法而成的。

独特的材质和制作工艺使得刮削器成为本地细石器文化中的代表器型之一,不但在本地原始生活中发挥了巨大作用,而且还因为突出的审美倾向而成为原始美术生发的宝贵样本。

二、嫩江流域原始石器中刮削器的制作工艺(一)制作方法本地刮削器大多材质坚实硬致密,硬度极高,故而制作方法也会不同于其他地区。

主要有打制法、压制法、琢制法、磨制法等制作方法,其中能代表其技术特色和地域文化特征的是压制法和琢制法,本地细石器文化的特征由此而来。

1.打制法打制法又包括摔击法和砸击法(也称锤击法)等。

以打制法制成的刮削器如图1,长89mm,宽59mm,厚22mm。

该石器较为特殊,是将加工了数件石器之后最终剩下的石核经进一步改造而成的。

其顶端还保留了操作台面最初的状态,虽历经数千年其石料外皮的痕迹依然明显。

从该石器侧面几处大的打击面可以看出被打下的石片(称石叶)也是做刮削器用的。

而且该器作为石核还保留了压制的痕迹,在其侧面正中间至上而下有一道明显的压制痕迹,可见是为获得一条细长的石叶而进行的。

如该石器一样,本地域的刮削器多为玛瑙玉髓材质,该石器就是绿玉髓材质。

2.压制法本地刮削器的加工方法很少有单纯的打制法的,都是在打制的基础上再施以压制或琢制,以求更加精细,本地的细石器文化正源于此。

压制法主要针对密度硬度很高的石材。

玛瑙、玉髓、燧石之类的石材都要用压制法进行加工,进行压制的工具是鹿角一类,其硬度虽不如玉石但便于手握而且韧性好(每次使用都要消耗一些)取杠杆原理。

压制法是北方草原石器文化所特有的制作方法。

压制石器如图2,长21mm,宽18.5mm、厚5.5mm,燧石材质。

在打制之后将较平缓的一侧磨制成便于操作的程度,另一侧凸凹严重的则通过压制法进行深入加工。

压制之后的凹槽十分适合单手捏握,非常顺手,与现代所谓人机工程学对器物加工的要求在客观上相契合。

3.琢制法琢制法(也称碰砧法)相对压制法不同的是琢制法主要针对压制之后的石器对刃部进行小修小补和深入加工,或者针对硬度相对略低一点的石材。

琢制石器如图3,长21mm、宽20mm、厚11mm,绿玉髓材质。

从石核上打制下来,再压制修形,最后用琢制法针对刃口进行完善。

最终刃口如同锯齿一样,在切割鱼肉的时候更为方便,同时也可以做切割器使用。

由于嫩江流域地质的因素,也就决定了嫩江流域原始石器的制作方法较之其他地区的加工方法有所不同,所以在进行细致加工时,往往得到的也是较为精致和锋利的石器。

在齐齐哈尔碾子山区许多打制刮削器和工艺相对粗糙的压制刮削器同时出现,与压制琢制较为细致精密的刮削器在一起,体现了本地石器文化分期的复杂性和特殊性。

4.磨制法磨制石器是新石器时期的标志。

单纯的打制石器形态粗糙效率较低,而磨制石器石在打制石器的基础上采用了磨制技术,工具更加精细。

相对于打制石器不同的是,磨制石器器型更加精细规范,在将使用效果最大化的同时也在艺术审美和美术创作的道路上迈出了重要的一步。

磨制石器如图4,长51mm、宽41mm、厚8.5mm,极为深重的墨绿色燧石材质。

其是从石核上打制下来的石叶经再次加工制成的。

该器整体上呈五边型,其中一条边为手持的位置故未开刃,其余四条边皆开刃,是在压制和琢制的基础上进行磨制,尤其是将离手持端较远(相对的一侧)的两条边进行精细磨制,其明显是刮削和切割并用的综合器型。

(二)制作流程打制、压制、琢制、磨制是四种相对独立的加工工艺,但也是嫩江流域原始石器的加工流程,带有明显的步骤性和程序性。

尤其是打、压、琢这三个步骤,构成了本地刮削器加工工艺的主体,这样特殊的加工工艺流程造就了本地石器精细规整的特性,细石器也因此而得名。

首先是打制过程,但是打制的石器器形较大,加工制作的也就比较粗糙,从加工、制作方法和出土的刮削器破损程度可以明显看出,大部分采用的是玉髓和燧石。

接下来的第二步是压制法,利用石核上剥落下来的较规则的石叶或石片,经过压制细加工而成,制作也比较精细,特别是长身的刮削器更是较为精致,通体压制周边有刃。

第三步是琢制,将压制之后的刃口进行更加细致的修补和完善。

最后的步骤是磨制,将琢制之后的刃口和粗糙小面进行完善和抛光。

要特殊说明的是,磨制法只是在一部分器型当中使用。

整体上看,磨制法在本地石器中的作用主要是从审美装饰角度出发而进行的美化,而非处于实用目的的深入加工。

这主要是因为本地的玛瑙玉髓其硬度极高,压制和琢制之后的器型完全可以满足生产生活的使用,没有必要再花大气力去磨制。

所以,磨制法在嫩江流域原始美术中是艺术审美意识的具体化和美术创作实践的反应。

对此,有较多的实物样本为证。

如图五最长直径12mm、最短直径10mm、厚度2mm。

其就是将小型刮削器进行继续加工而成的。

此类器型在本地多有出土,最大的直径不过30mm,最小的不到10mm,多是圆形刮削器的二次加工,但具体用途尚无明确定论。

三、嫩江流域原始石器中刮削器的用途刮削器在嫩江流域原始石器中起到至关重要的作用,它是旧石器时代过渡到新石器时代的一个重要标志。

本地的刮削器大多体量轻巧携带方便,且具体用途广泛。

(一)单纯用途嫩江流域中的刮削器在先民的生活中用途非常广泛。

一般小型的刮削器如三角形刮削器等多用于刮小型鱼类的鱼鳞和剔除骨上的碎肉和筋腱,中型的刮削器边缘刮削器、圆头刮削器和凹刃刮削器等用以刮树皮,制作棍棒或者刮大型鱼类的鱼鳞。

而一些大型刮削器则可以进行毛皮加工等。

在嫩江流域石器中期进行深度加工的石器主要以刮削器为主,是先民必不可少的器具,已渗透到先民生活的各个领域,显现了先民的智慧。

(二)综合用途本地刮削器的综合用途主要体现在刮削与舀盛、刮削和切割这两类组合上。

嫩江流域的玛瑙、玉髓、燧石其硬度极高,打制的断面多为整体凹陷而非简单的扁平形态且断面纹理多为扇形纹路。

大型刮削器在进行刮削操作的同时也可以当盛东西用的盘子和铲子,由于其有一定程度的凹陷,所以便于盛载而防止掉落。

此外,本地刮削器也多有刮削和切割组合使用的。

同样是因为材质坚硬致密,其刃口锋利且耐用,于是在如进行毛皮熟制的过程中可以对毛皮进行切割。

毛皮较厚,单纯的小型石刀等专用的切割器不便完成切割操作,于是体量较大便于手持的刮削器就可以担当了。

(三)尚未明确的用途本地石器中有一特殊类型,用途尚未明确定论,可能是多种用途兼备。

如上述图5那样的器型,此类器型多是在刮削器的基础上二次加工而成。

其加工方法和加工步骤清晰明了,上述四个步骤及加工方法俱全。

且因体量较小于是优质材质便呈现出色彩明艳通透的半透明状,视觉上精美小巧,光滑细致,极为可爱。

是将一件完整的圆形刮削器进行再次加工,将其四周继续完善,进而采取磨制法做抛光处理之后而成的。

磨制的工具可能是兽皮之类,主要出于抛光的目的。

其体量过小,明显不能进行实际的劳动操作。

于是对其用途便产生了不同的认识,从美术考古学的角度分析器可能是服饰装饰物,类似于纽扣或镶嵌在毛皮上的装饰品。

从美术人类学的角度分析可能是原始占卜用具。

当然从实际生活的角度分析也可能是算筹之类的计数器或原始货币的雏形。

以上就是对嫩江流域原始石器中的刮削器进行的分析和阐述。

刮削器在本地渔猎文化生活中发挥了特殊作用,其特殊的材质和加工方法又令刮削器的制作和使用过程中客观上在原始审美意识和美术创作实践方面也做出了难得的有益探索,使其成为了本地原始美术文化的突出代表和研究本地原始美术特征的重要样本。

〔参考文献〕〔1〕许继生,等,主编.齐齐哈尔考古〔M〕.哈尔滨:黑龙江人民出版社.2005.〔2〕高星.昂昂溪新发现的旧石器〔J〕.人类学学报. 1988,(01)〔3〕崔昊.刍议当代东北地域山水画学术高度的提升〔J〕.作家.2013,(02):223-224.〔4〕黄慰文,张镇洪,缪振棣,于海明,初本君,高振操. 黑龙江昂昂溪的旧石器〔J〕.人类学学报.1984,(08):237-240.〔5〕丹化沙.略论嫩江细石器文化〔J〕.考古,1961,(10):568-576.。