两种不同的学术史范式_梁启超_钱穆_中国近三百年学术史_之比较

- 格式:pdf

- 大小:597.03 KB

- 文档页数:8

2019年第3期民国学人梁启超和钱穆笔下的曾国藩形象异同梅乐摘要:作为晚清的一位重要人物,曾国藩受到了民国学人广泛的关注。

其中,梁启超和钱穆是值得注意的两位。

他们二人都认为曾国藩是近代一位学问精深且躬行实践的人物。

但关于曾氏的学问渊源、为学取向以及古文成就,彼此意见多有不同。

梁启超对曾国藩的评价极尽正面,这与他一生敬重曾氏密切相关。

钱穆因其本人的民族观念、当时的国难背景、考据学风以及“曾国藩热”而对曾氏的态度较为复杂:既钦佩曾国藩的学问造诣又批评其忘却“民族大义”。

这些不同反映出民国学人对曾国藩的观感与其本人所处之时代及所持之观念有着极大的关联,值得重视。

关键词:曾国藩;梁启超;钱穆;形象作为晚清显宦、理学名儒,曾国藩受到了民国学人的广泛关注。

刘浦江曾论及二十世纪三十年代中国社会岀现一个“曾国藩热”,并引用其时许多学人评介曾氏的论著以为说明。

①但他未提及钱穆的著述。

实际上,二十世纪三四十年代,钱穆在论著中多次评论曾国藩。

稍早于钱穆,梁启超也对曾氏另眼相看。

梁、钱二人的论述具有代表性,一定程度上体现了民国学人笔下曾国藩之形象的演变。

本文即对此进行初步的考察。

②一、梁启超笔下的“曾文正公”清末民初,章太炎、梁启超等人先后对曾国藩有所评判。

但与大部分人仅是零星的、一时的讨论不同,民国时期的梁启超在不少论著中论及曾国藩,且对曾氏有一个持续的关注。

这些论著如《曾文正公嘉言钞序》《清代学术概论》《中国近三百年学术史》《儒家哲学》等皆是。

综括言之,厥有三端:作者简介:梅乐(1985—),男,河南驻马店人,中南大学马克思主义学院讲师,历史学博士,湖南长沙,410083。

①参见刘浦江:《太平天国史观的历史语境解构——兼论国民党与洪杨、曾胡之间的复杂纠葛》,《近代史研究》2014年第2期,第89-94页②此前已有关于梁启超和钱穆清学史著述的比较研究,主要是从著述体例、组织方式、著述宗旨等方面展开,并未对二人有关曾国藩的论述予以特别的关注。

《中国近三百年学术史新版》读书札记1. 中国近三百年学术史概述自清朝末期以来,中国的学术界经历了从传统到现代的转型。

在这个过程中,学术研究逐渐摆脱了封建礼教的束缚,开始走向独立、自由的道路。

中国的学术界涌现出了一大批杰出的学者和重要的学术成果,为中国的现代化进程奠定了坚实的基础。

中国的学术界进入了一个新的发展阶段,传统的经学、史学等学科得到了继承和发展;另一方面,西方的自然科学、社会科学等新兴学科也逐渐传入中国,与中国的传统学科相互融合,形成了具有中国特色的现代学科体系。

中国的学术界取得了举世瞩目的成就,如陈嘉庚、钱穆等人的研究成果对后世产生了深远的影响。

新中国成立后,中国的学术界在中国共产党的领导下,积极投身于社会主义建设事业。

在这一时期,学术研究不仅为国家的经济建设和科技进步提供了有力的支持,而且为培养新一代的科技人才和提高国民素质发挥了重要作用。

中国的学术界也在国际上取得了一系列重要成果,展示了中国学者的风采。

改革开放以来,中国的学术界迎来了一个前所未有的繁荣时期。

在党和政府的大力支持下,学术研究逐步摆脱了过去的束缚,开始走向独立、自由的道路。

中国的学术界涌现出了一大批杰出的学者和重要的学术成果,为中国的现代化进程作出了巨大贡献。

中国的学术界也在国际上取得了更加广泛的影响力,为世界的科学发展做出了积极的贡献。

《中国近三百年学术史新版》这本书通过对中国近三百年学术史的全面梳理,为我们展示了一个波澜壮阔的历史画卷。

在这个过程中,我们可以看到中国学术界的不断发展和进步,以及中国学者为国家和民族作出的巨大贡献。

这对于我们今天继续推进学术研究、培养优秀人才具有重要的启示意义。

1.1 学术史的定义与意义学术史是一门关于某一时期特定学科领域内的思想、理论、方法及其发展的历史研究。

它不仅记录了过去,更是当下学术现状的映射和未来学术发展的参照。

《中国近三百年学术史新版》作为对中国近代学术历程的全面梳理,其定义下的学术史不仅仅是知识的积累和历史沿革的简单记录,更是思想演变、观念变革、文化交流与碰撞的平台和载体。

076《名家名作》·研究梁启超《中国近三百年学术史》一书系统地梳理和总结了明末以来近三百年中国学术的发展状况,为后人从宏观视角把握中国近三百年学术树立了典范。

探讨此书中的学术史观念和编写方法,有助于认识梁启超的史学思想与传统学术。

一、时代下的个体写作梁启超所处的时代,是中国社会的又一个转型期,承担着由传统中国向现代中国转变的历史任务。

社会的新陈代谢,要求总结以往的文化成果,使其成为文化新陈代谢的养料,以实现整个文化传统的延续。

所谓“周虽旧邦,其命维新”[1] 957之意即如此。

不同于以往由内生本土化力量实现社会转型,此次转型更多地受到西方文明的冲击。

这一时期,西学的传播使当时的学者在评估传统的同时引入了某些西方的价值和标准,却又不得不面对异质文化与本土价值之间的矛盾。

因此,这一时期的学者既要评估传统文化,又要将西方思想本土化,不然其理论思想势不可久。

梁启超“力主‘理学反动’说而以欧洲‘文艺复兴’比附清学,将‘以复古求解放’视为清学的特质”,“视顾炎武为从事‘黎明运动第一人’,视清初黄宗羲、王夫之、颜元等学人为‘启蒙期’代表人物”[2],皆是出于这一目的。

五四以来,种种西方学说的传入与消寂,也无不与这一因素有关。

就个体而言,梁启超社会身份的变化在很大程度上体现了时代特征。

少年科举登第,穷探帖括之学;继而师从康有为,意欲效法泰西变法以图强;后知改革之路不可行,又投身民主共和之事。

其身份经历了从传统的士大夫到改革者再到民主革命者的转变,与当时中国社会的转型同步。

这一过程体现出中国知识分子对国家命运前途的认识和思考的不断深化,而梁启超也成为当时中国知识分子群体时代命运的缩影。

梁氏身份定位的转变更深层次地表现出其思想的不断发展,而中西交融是其内在动力。

“晚清精英知识分子基本上完全根植于儒学传统,从儒学传统沿袭下来的那套独特的关怀和问题出发,回应着西方的冲击。

”[3]梁氏倡导中西结合,言:“盖大地今日只有两文明:一泰西文明,欧美是也;二泰东文明,中华是也。

浅析梁启超的《中国近三百年学术史》作者:郭璐霞来源:《卷宗》2019年第06期摘要:在清代学术史研究中,梁启超可以说是最具有影响力的人物之一。

《中国近三百年学术史》是他晚年研究清代学术的重要成果。

在《中国近三百年学术史》中,梁启超十分重视社会政治环境对学术的影响。

他从清学是对宋明理学反动的角度全面总结了清代学术的发展状况,而这也正是他与钱穆同名作的最大差异之处。

关键词:梁启超;《中国近三百年学术史》;钱穆清代学术是中国古代学术发展历程中的一个重要阶段,清代学者们取得了辉煌的学术成就。

一方面,清代学术上承宋明理学,总结了我国古代学术发展的成就,成为传统学术的集大成者;另一方面,清代学术下启近代学术,成为近代学术发展的源头,具有承前启后的重要意义。

清末民初,中华文明面临着西方资本主义的强烈冲击,遭受着空前的民族危机,古老的中华文明也日渐衰落。

由此,在民国时期,出现了整理国故运动,引发了一批学者研究整理清代学术的热潮。

其中,梁启超是研究清代学术最有影响、成就最多的学者之一。

梁启超研究清代学术的著作,主要有三个。

第一个是《论中国学术思想变迁之大势》,但此书并不完整,并且只有第八章论及清代。

第二个是《清代学术概论》,此书是他对清代学术发展研究的精要概括,作为一步纲要式的著作,侧重于“论”。

而第三个是《中国近三百年学术史》,梁启超对清代学术发展做了比较完善的研究和总结。

与《清代学术概论》相比,《中国近三百年学术史》更加侧重于“史”,内容更加丰富、全面和充实,直到现在仍然作为我们研究清代学术和学术史的必读之作。

他在《中国近三百年学术史》的写作过程中,十分重视学术与政治的关系。

此外,与钱穆的同名作著述宗旨也不相同。

1 重视学术与政治的关系梁启超十分注重整个社会政治背景对学术走向的重要意义。

在《中国近三百年学术史》一书中,从第一到第四章,梁启超以“清代学术变迁与政治的影响”为题,主要叙述了明末清初的学术变迁及政治对其的影响,从政治角度指出了清代学术发展曲折的原因。

钱穆《中国近三百年学术史》考述作者:梁旭雯来源:《河南图书馆学刊》 2015年第9期梁旭雯(郑州图书馆,河南郑州450008)关键词:钱穆;中国近三百年学术史;崔述摘要:钱穆的《中国近三百年学术史》,是研究清代学术史的力作,历来受到人们的关注。

该书在体例上,沿袭了传统学案的形式;在学术宗旨上,倡导了宋代理学。

该书遗漏了清代辨伪大家崔述,这里面既有钱穆的主观原因,也有崔述其人的客观原因。

中图分类号:G256文献标识码:A文章编号:1003-1588(2015)09-0138-03收稿日期:2015-08-17作者简介:梁旭雯(1988—),郑州图书馆助理馆员。

清代在中国的历史长河中处于一个承上启下的节点,它意味着中国封建社会的终结,近代社会的开始。

毋庸置疑,清代学术思想也处于关键位置,是近现代学术建立的基础。

因此,如何评价清代三百年学术史,关系重大。

钱穆因不满梁启超以“清代汉学为宋学之反动为基础来疏理学术史”这一观点,写了一本与梁启超同名的著作《中国近三百年学术史》(以下简称《学术史》)。

钱氏《学术史》以清学导源于宋学,肯定和弘扬宋学精神为宗旨,以人为中心对清代学术思想进行评价,有着严密的理论体系和逻辑很强的论证过程。

笔者就此书的体例渊源、学术宗旨进行分析总结,同时也就钱氏不列崔述这一问题,进行讨论。

1《学术史》的体例渊源《学术史》全书共十四章,以人为中心,每一章都以人名之,并附与之相关的思想人物。

如《黄梨洲》一章,附讲陈乾初、潘用徽、吕晚村;讲康长素附论宋子襄、廖季平、谭复生。

每一章都是先记生平传略,再论及学术要旨、师友渊源等。

钱穆从宋学角度谈清学史,关注的是宋学在清代的传承嬗变,与朱熹《伊洛渊源记》、黄宗羲《明儒学案》、江藩《国朝汉学师承记》《国朝宋学渊源记》等著作有一脉相承的关系。

因此,我们说钱书吸收了学案体的写法,把它叫作“清儒学案”也不为过。

同时,钱穆把《学术史》以学案体的形式来写,与梁启超也有脱不开的关系。

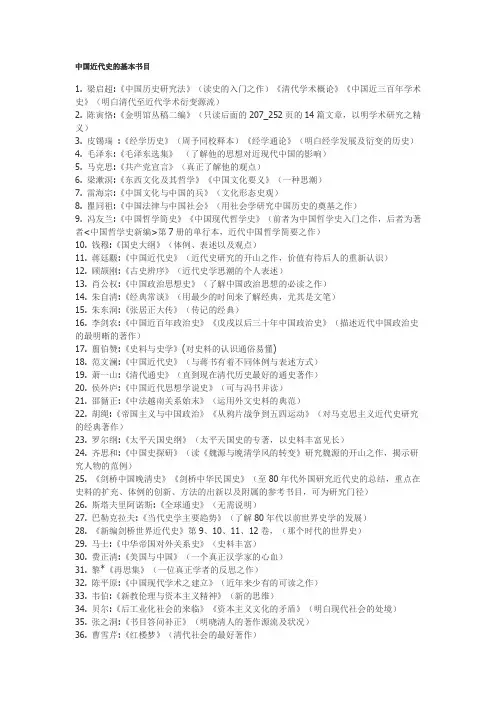

中国近代史的基本书目1. 梁启超:《中国历史研究法》(读史的入门之作)《清代学术概论》《中国近三百年学术史》(明白清代至近代学术衍变源流)2. 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》(只读后面的207_252页的14篇文章,以明学术研究之精义)3. 皮锡瑞:《经学历史》(周予同校释本)《经学通论》(明白经学发展及衍变的历史)4. 毛泽东:《毛泽东选集》(了解他的思想对近现代中国的影响)5. 马克思:《共产党宣言》(真正了解他的观点)6. 梁漱溟:《东西文化及其哲学》《中国文化要义》(一种思潮)7. 雷海宗:《中国文化与中国的兵》(文化形态史观)8. 瞿同祖:《中国法律与中国社会》(用社会学研究中国历史的奠基之作)9. 冯友兰:《中国哲学简史》《中国现代哲学史》(前者为中国哲学史入门之作,后者为著者<中国哲学史新编>第7册的单行本,近代中国哲学简要之作)10. 钱穆:《国史大纲》(体例、表述以及观点)11. 蒋廷黻:《中国近代史》(近代史研究的开山之作,价值有待后人的重新认识)12. 顾颉刚:《古史辨序》(近代史学思潮的个人表述)13. 肖公权:《中国政治思想史》(了解中国政治思想的必读之作)14. 朱自清:《经典常谈》(用最少的时间来了解经典,尤其是文笔)15. 朱东润:《张居正大传》(传记的经典)16. 李剑农:《中国近百年政治史》《戊戌以后三十年中国政治史》(描述近代中国政治史的最明晰的著作)17. 翦伯赞:《史料与史学》(对史料的认识通俗易懂)18. 范文澜:《中国近代史》(与蒋书有着不同体例与表述方式)19. 萧一山:《清代通史》(直到现在清代历史最好的通史著作)20. 侯外庐:《中国近代思想学说史》(可与冯书并读)21. 邵循正:《中法越南关系始末》(运用外文史料的典范)22. 胡绳:《帝国主义与中国政治》《从鸦片战争到五四运动》(对马克思主义近代史研究的经典著作)23. 罗尔纲:《太平天国史纲》(太平天国史的专著,以史料丰富见长)24. 齐思和:《中国史探研》(读《魏源与晚清学风的转变》研究魏源的开山之作,揭示研究人物的范例)25. 《剑桥中国晚清史》《剑桥中华民国史》(至80年代外国研究近代史的总结,重点在史料的扩充、体例的创新、方法的出新以及附属的参考书目,可为研究门径)26. 斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》(无需说明)27. 巴勒克拉夫:《当代史学主要趋势》(了解80年代以前世界史学的发展)28. 《新编剑桥世界近代史》第9、10、11、12卷,(那个时代的世界史)29. 马士:《中华帝国对外关系史》(史料丰富)30. 费正清:《美国与中国》(一个真正汉学家的心血)31. 黎*《再思集》(一位真正学者的反思之作)32. 陈平原:《中国现代学术之建立》(近年来少有的可读之作)33. 韦伯:《新教伦理与资本主义精神》(新的思维)34. 贝尔:《后工业化社会的来临》《资本主义文化的矛盾》(明白现代社会的处境)35. 张之洞:《书目答问补正》(明晓清人的著作源流及状况)36. 曹雪芹:《红楼梦》(清代社会的最好著作)37. 吴敬梓:《儒林外史》(清代文人的画卷)38. 曹聚仁:《中国学术思想史随笔》(通俗的学术史)39. 徐珂:《清稗类钞》(清代笔记的代表作,极好的社会史史料)。

《中国古代学术文化研究》课程推荐书目2014年2月一、通论1、姜广辉主编:《中国经学思想史》第一、二卷,北京:中国社会科学出版社,2003年9月。

2、姜广辉主编:《中国经学思想史》第三、四卷,北京:中国社会科学出版社,2010年11月。

3、葛兆光著:《中国思想史》,上海:复旦大学出版社,2001年12月。

4、陆玉林著:《中国学术通史(先秦卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

5、周桂钿、李祥俊著:《中国学术通史(秦汉卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

6、向世陵著:《中国学术通史(魏晋南北朝卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

7、张怀承著:《中国学术通史(隋唐卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

8、张立文、祁润兴著:《中国学术通史(宋元明卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

9、陈其泰、李廷勇著:《中国学术通史(清代卷)》,北京:人民出版社,2004年12月。

10、步近智、张安奇著:《中国学术思想史稿》,北京:中国社会科学出版社,2007年1月。

11、冯天瑜等编:《中国学术流变——论著辑要》(上、下),上海:华东师范大学出版社,2003年2月。

二、先秦诸子1、吕思勉著:《先秦学术概论》,长沙:岳麓书社,2010年12月。

2、朱志凯著:《先秦诸子思想研究》,上海:复旦大学出版社,2010年1月。

3、晁福林著:《先秦社会思想研究》,北京:商务印书馆,2007年6月。

三、两汉经学1、周桂钿著:《秦汉思想史》,石家庄:河北人民出版社,2000年1月。

2、胡适著:《中国中古思想史长编》,合肥:安徽教育出版社,2006年8月。

3、徐复观著:《两汉思想史》,上海:华东师范大学出版社,2001年12月。

4、钱穆著:《两汉经学今古文评议》,北京:九州出版社,2011年1月。

5、刘汝霖著:《汉晋学术编年》(上下卷),上海:华东师范大学出版社,2010年5月。

6、朱维铮编校:《周予同经学史论》,上海:上海人民出版社,2010年2月。

浅析梁启超的《中国近三百年学术史》作者:剧锦阳来源:《祖国》2016年第18期摘要:梁启超先生的《中国近三百年学术史》一书在中国学术史上占有重要地位,为后世学者研究学术史提供了一种范式,其书论述了明末清初至清末民初的学术发展、学派源流、师承关系、各学派的代表人物及其在学界的地位。

学术界也有很多关于此书的评析,尤其是对梁启超与钱穆同名书的比较研究更多一些,但我认为缺少对全书内容的介绍,因此写此文对书中的内容做了一个总结并对该书的成就与不足进行了简要的分析。

关键词:梁启超清代学术内容提要成就不足梁启超先生的《中国近三百年学术史》一书创作于1923年至1925年之间,原为其在清华大学和南开大学等校任教时的讲义,是梁启超先生《清代学术概论》的姊妹篇。

这部讲义诞生在中国近代最动荡的时期,全社会各阶层都在奋力探索救国救民之出路,其主旨在于反对宋明理学空洞无用的抽象说教,注重科学和实践,对明末至清一朝的学术成果做了分门别类的介绍和总结,力图说明学术发展变迁的趋势和过程。

一、全书内容提要全书共分为十六章,我认为可以分为四部分:第一部分为第一章“反动与先驱”,这一章作者明确地提及“三百年”的明确界限,上溯公元一六二三年,下至公元一九二三年,开门见山地提出这个时代的学术主潮是“厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察”①,此外还有一个支流是“排斥理论,提倡实践”。

梁启超是新时期一位具有创新精神的改革者,不仅体现在戊戌变法上,更体现在他与时俱进的学术思想上。

明末清初,阳明学派明心见性、纯粹谈玄的空疏思想的弊端已经渐渐显露,我们不可否认其在两千年的学术史上的价值,但到后来不适应时代发展的需要,正如作者在文中所说“大反动的成功自然在明亡清兴以后”②,明末清初在学术界掀起了一阵务实的清风。

第二部分是第二到第四章,讲了清代学术变迁与政治的影响,梁启超先生特别重视政治环境对学术的影响,如他在文中所述“今之恒言,曰‘时代思潮’。

此其语最妙于形容。

梁启超、钱穆的学术史研究法比较———以《中国近三百年学术史》为证作者:任敬来源:《名作欣赏·评论版》 2018年第5期摘要:梁启超和钱穆有两部同名著作,分别是《中国历史研究法》和《中国近三百年学术史》,它们在学界都享有盛誉。

著作虽同名,但二位先生对历史研究方法的理解却不尽相同,所著的《中国近三百年学术史》也是各自史学思想的体现。

本文试以两位先生对“学术史”研究方法的论述为例,辅以《中国近三百年学术史》为证进行粗略的比较分析,探讨两种历史研究法和学术史各自的价值。

关键词:梁启超钱穆学术史《中国近三百年学术史》梁启超(1873—1929)和钱穆(1895—1990)两位先生是我国近现代著名的历史学家,有影响力的学术大作颇丰。

今人谈及20世纪初的思想、学术和历史研究方法时,都难以回避二人的卓越成就。

梁、钱二人有两部同名的著作,分别是《中国历史研究法》和《中国近三百年学术史》。

《中国历史研究法》论述了各自的史学研究理论和方法;《中国近三百年学术史》则是二位先生在明清学术史领域研究成就的集中体现。

近乎同时期的两组同名著作,为我们比较研究两位学术巨匠的思想和治史方法提供了可能。

1922年到1927年,梁启超先生先后以学术演讲的形式,发表了《中国历史研究法》和《中国历史研究法补编》。

1987年由上海古籍出版社将这两篇梁启超先生多年研究历史的治学积累整理后合并出版,名为《中国历史研究法》。

{1}钱穆先生的《中国历史研究法》亦是由讲稿整理而成,1961年在香港出版后,钱先生又对原著内文略加增润,并附入早年所做《略论治史方法》《历史教育几点流行的误解》两文于后,一并于1988年以《中国历史研究法》为名在台出版。

{2}虽是同名之作,但两书涉及的内容却鲜有交集,仅在梁著《补编》分论一“人的专史”与钱著第六章“如何研究历史人物”中共论了对历史人物的专史研究以及在梁著《补编》分论三“文物的专史”第四章“文化专史及其做法”及该章“戊”节“学术思想史”分别与钱著第八章“如何研究文化史”、第五章“如何研究学术史”共述了研究文化史和学术思想史的方法,除此之外再无共同涉及的领域,可见,二人的研究方法存在着较大的差异。

171SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 20可获得准确结果。

他视司马迁、班固之后的京房、郑玄等关于铸钟和算术的研究为欺骗之学,不值得一提。

史料显示,梁启超因此认为毛奇龄人格有缺陷,对全祖望的评判表示赞同。

“然其对于荒诞支离的旧说扫荡廓清之功,固不可泯灭。

”虽然毛奇龄的人格不足以让人信服,但他却荒诞、支离、破碎。

旧的音乐理论有着扫荡、肃清的功绩,固然不可泯灭了他做出的贡献。

毛奇龄《竟山乐录》这样写道,“先臣尝曰,乐未尝亡也。

乐者,人声也,天下几有人声而亡之之理?……人各为说,而乐遂以亡。

”⑧“乐者人声也”,毛奇龄用此观点反驳“乐亡”的错误看法。

他坚信,音乐是由人声产生,只要人还能发声,音乐就永存。

他指出,研究音乐应以声音为核心。

当众人纠结于音乐的消亡时,毛奇龄直白地批驳这观念,问道:难道有人声存且音乐消亡之说吗?他追溯“乐己亡”的观点至汉朝,批评后世对音乐的复杂论述,认为多数偏离音乐本质,充斥错误。

因此,梁启超称赞毛奇龄在纠正音乐误区中的巨大贡献。

“彼力斥前人之以五行附会乐理。

”毛奇龄极力排斥以前的人用五行来解释音乐的理论。

毛奇龄在《竟山乐录》中写道“推原元本……,名之所创。

”将乐律之数强行与阴阳五行、周天行数等相关联。

分配五行与之对应,……造就了一种音乐的缥缈玄妙。

⑨毛奇龄反驳那些将音乐与阴阳五行结合的观点,认为他们对音乐基础概念如“宫”与“商”都不清楚。

实际上,音乐与阴阳五行的关联并不深刻。

这种误导是音乐风气混乱的主因。

梁启超赞同毛奇龄的反驳,并高度评价其对音乐的贡献。

(二)对江永的评价书中乐论部分写到“慎修长于算,故以算理解乐律,多能匡正宋明人之失然乐律应否以算理解释实为先决问题。

慎修虽用力甚勤,然其截断……出西河下也,书中附会河图、五行、纳音、气节诸陋习亦不免。

”⑩“慎修长于算,故以算理解乐律。

”江永善于计算所以他以算数来解释乐律。

对于这个评价,在江永的《律吕阐微》中确有体现,原文写到,“法曰:求得袭宾倍律之率……即夹钟正律之率。