自然地理系统的地域分异规律

- 格式:doc

- 大小:110.50 KB

- 文档页数:24

四大地域分异规律在我们生活的这个广袤地球上,从炎热的赤道到寒冷的两极,从湿润的沿海到干燥的内陆,从高山之巅到深谷之底,自然景观呈现出丰富多样的变化。

这种变化并非杂乱无章,而是遵循着一定的规律,这就是地理学科中所讲的地域分异规律。

地域分异规律是自然地理环境各要素及其所组成的自然综合体在地表沿一定方向分异或分布的规律性现象。

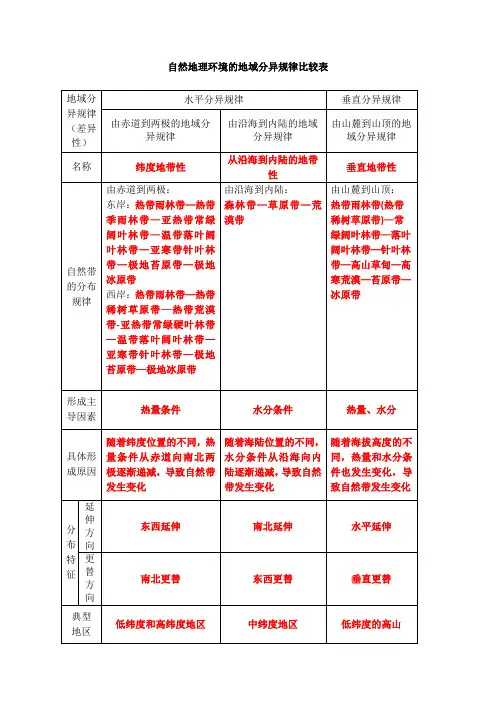

主要包括纬度地带分异规律、干湿度地带分异规律、垂直分异规律和地方性分异规律。

纬度地带分异规律,也被称为从赤道到两极的地域分异规律,是由于太阳辐射在地球表面的分布不均所导致的。

赤道地区接收到的太阳辐射最多,终年炎热;而两极地区接收到的太阳辐射最少,终年寒冷。

随着纬度的增高,热量逐渐减少,气候、植被、土壤等自然要素也相应地发生变化。

比如在低纬度地区,常见的是热带雨林气候,植被以茂密的热带雨林为主,土壤肥沃;而在高纬度地区,则是寒冷的极地气候,植被以苔藓、地衣等为主,土壤贫瘠。

这种热量的差异导致了自然景观沿着纬度方向呈现出有规律的更替,从赤道的热带雨林带,依次过渡到热带草原带、热带荒漠带、亚热带常绿硬叶林带、温带落叶阔叶林带、亚寒带针叶林带,直至寒带的苔原带和冰原带。

干湿度地带分异规律,又称从沿海到内陆的地域分异规律,主要是由海陆位置的差异引起的水分条件的变化所导致的。

在沿海地区,海洋带来了丰富的水汽,降水较多,气候湿润;而在内陆地区,距离海洋较远,水汽难以到达,降水稀少,气候干燥。

这种水分条件的差异使得自然景观从沿海向内陆发生明显的变化。

在我国,东部沿海地区气候湿润,植被以森林为主;而到了西北内陆地区,气候干旱,植被逐渐过渡为草原和荒漠。

从全球范围来看,在中纬度地区表现得最为明显,从沿海到内陆依次呈现出森林带、草原带和荒漠带的景观变化。

垂直分异规律则是由于海拔高度的变化引起的水热条件的差异所导致的。

一般来说,随着海拔的升高,气温逐渐降低,降水先增加后减少。

这就使得在同一座山上,不同的海拔高度会出现不同的自然景观。

自然环境地域分异的主要规律有哪些?

自然环境地域分异具有以下主要规律:

1.纬度规律:随着纬度的变化,自然环境发生明显的变化。

赤道附近通常具有热带雨林、热带草原等热带气候和植被,而高纬度地区则倾向于温带和寒带气候和植被。

2.海洋影响规律:邻近大海和海洋环流对自然环境具有明显

影响。

沿海地区一般气候温和、降水相对较多,而内陆地

区则具有更大的温度幅度和较少的降水。

3.海拔变化规律:随着海拔的升高,气温逐渐降低,气象要

素(如气压、湿度、降水量等)发生变化,植被类型和生

物多样性也会有所改变。

4.高原规律:高原地区通常具有特殊的气候和生态环境。

高

原的气温较低,气压较低,降水较少。

高山上空通常云雾

缭绕,经常出现降雨或降雪。

5.河流和湖泊规律:河流和湖泊的位置和形态对自然环境地

域分异有影响。

河流常常形成河谷,带来大量的水资源和

植被生长。

湖泊和水库的形成会改变降水、蒸发和植被分

布等,影响周边的自然环境。

6.大洋洋流规律:大洋洋流对自然环境地域分异有重要影响。

洋流通过运输热量和养分,影响气候、生物多样性和生态

系统。

例如,赤道附近的洋流可以带来大气能量,影响热

带地区的气候。

这些规律是基于大尺度的地理和气候要素,但值得注意的是,地球上的自然环境是复杂而多样的,同时受到地质、气候、水文、生物和人类活动等多种因素的综合影响,因此在较小的尺度上会存在更多的地域差异和变化。

自然地域分异规律

自然地域分异规律是指在自然环境的影响下,地球表面的地理区域会呈现出不同的气候、生物、土壤和地形等自然特征,从而区分出不同的地域类型。

这些地域类型受到自然因素的影响,如气候、地形、地质、水文、植被等影响。

因此,在不同的自然环境下,地球表面的地理区域呈现出不同的生态系统、自然景观和生物多样性。

具体来说,自然地域分异规律可以表现为:

1.气候分异:不同地区的气候特点有所不同,如温带、亚热带、热带等气候类型会导致不同的生物区域和自然景观类型。

2.生物分异:由于气候、地形和植被等因素的影响,不同地区的生物种类和数量也不同,如沙漠、森林、草原等生态系统会导致不同的生物多样性和生态环境。

3.土壤分异:地球表面的土壤类型因地形、岩石和水文等自然因素而异,不同类型的土壤也会影响到该地区的植被和生态环境。

4.地形分异:地球表面的地形特征也因自然因素而异,如山地、平原、河谷等地形类型会对生态环境和生物多样性产生影响。

总之,自然地域分异规律是地球表面自然环境下的区域差异性表现。

了解这些规律有助于我们更好地认识地球表面的自然环境,从而更好地保护和管理生态环境。

- 1 -。

综合自然地理学名词解释1、地域分异规律:自然环境的各组成成分及地理综合体沿确定方向发生水平分化的普遍的必然的现象。

2、全大陆地域分异规律主要有四种形式:大陆纬度地带性、干湿地带性、水平地带性、巨型构造体系引起的分异。

3、全球性地域分异规律主要有三种形式:热力分带、海陆分异、地表形态的起伏分化。

4、自然地理环境空间结构的一般特性主要有:分层性,渗透性,地域性。

5、地理环境整体性:地理环境个组成部分和组成要素相互联系作用形成的总体。

6、大陆水平地带性:在大陆纬度地带性及非纬度地带性共同作用下应具有的、明显的自然地理综合特性。

主要表现形式:经向式、纬向式、斜交式。

7、大陆干湿地带性:大陆上随海陆格局而产生的干湿分异。

8、地带性区划单位:根据纬度地带的属性及其特征划分的各级地域单位。

等级序列:自然带—自然地带—自然亚地带—自然次亚地带。

9、非地带性区划单位:根据非纬度地带的属性及其特征划分的各级地域单位。

等级序列:自然大区—自然地区—自然亚地区—自然小区(州)。

10、土地类型的演替:指在现代地理过程和人类活动的作用下,土地类型由一种属性向另一种属性转变的过程。

11、综合自然区划:以地域分异规律理论作指导,按地域综合体的相似性和差异性,以及相似的程度进行逐级划分或合并,并建立相应的等级系统。

主要原则有:发生统一性,相对一致性,区域共轭性,综合性与主导因素相结合。

一般的区划方法有:顺序划分和逐级合并。

12、带段性:非地带性单位内部的地带性分异。

13、省性:是地带性单位内部的非地带性分异。

14、土地类型:根据一定的原则和指标,对同一级别的不同土地单位按其相似性进行类群归并的产物。

15、土地类型结构:指某一区域,同一级的不同土地类型单位在空间上的组合方式和质量对比关系。

16、中国1/100万土地资源图的评价系统是:土地潜力区—土地适宜类—土地质量等—土地限制型—土地资源单位。

17、美国土地资源评价的等级系统是:土地潜力级—土地潜力亚级—土地潜力单元。

第五章自然地理系统的地域分异规律重点:讲明基本概念,自然地理现象的空间分布规律,地域分异在不同尺度的表现形式,形成原因及相互关系,为综合自然区划和土地分级与分类奠定理论基础。

难点:本章似乎是纯理论内容,但也是从实际的自然现象中抽象出来的理论,很多规律均有实际内容,因此学习本章时要注意从事实上去理解各种规律,不必离开客观实际去背诵这些理论。

第五章自然地理系统的地域分异规律前面讲到地球表层的整体性,地球表层不断从外界输入能量(负熵流)才能维持一定的有序性,使地球表层具有整体特征。

从整体上看,地球表层具有整体性,那么内部有无差异呢?整体性和差异性是对立统一的两个方面。

由于输入地球表层的能量(太阳能)在时间和空间上存在差异:a.时间上,公转产生四季,自转产生昼夜,一天中接受的太阳能不同。

b.空间上,赤道、中纬、高纬不同的纬度获得的能量不同。

由于内力作用结果,使地球表层不均匀,产生了海陆分布、地势起伏、构造活动等。

所以内部差异表现在很多方面。

自然综合体在不同方面都存在着显著差异:分纬向、经向、垂直和局部。

热带亚热带(土壤、植被相应的1.从赤道——极地温带表现出不同的类型)(纬向变化)亚寒带寒带湿润森林2.从沿海——内陆半湿润森林草原(经向变化)干旱草原半干旱荒漠3.从山下——山顶,自然带垂直变化。

4.局部小到一个山地的阴坡、阳坡都不相同。

前述现象都是地球表层各组成成分分异的结果。

第一节地域分异的基本概念1.地域分异:地理环境各组成成分及其所组成的自然综合体,按一定方向发生水平分化的现象叫地域分异。

2.地域分异规律:指自然地理现象各组成部分及整个的综合体分异的客观规律,有广义和狭义之分。

广义的是指陆地表面和海洋表面的各级自然综合体及其组成要素按一定的方向发生水平分化的现象。

狭义的是指陆地表面自然综合体及其组成要素的分异。

3.地域分异因素(导致各种分异的原因):导致地域分异差异的各种原因及因素,称为地域分异因素。

4.影响地域分异的基本因素有太阳能——地带性分异因素地球内能——非地带性分异因素地带性分异因素(太阳能)——按纬度分布不均而引起的许多现象,沿纬度有规律的分布,这种地域分布因素称为地带性分异因素(或纬度地带性分异因素)。

非地带性分异因素(地球内能)——决定海陆分布、地势起伏、岩浆活动和构造作用的地球内能称为非地带性因素(或非纬度地带性分异因素)。

这两种地域分异因素是地球表面自然环境的基本地域分异因素(有直接作用),它决定自然地理现象的大规模分异。

在两种基本地域分异因素共同作用下还有派生的地域分异因素和地方性地域分异因素。

例如,地方性(小)地域分异因素只是导致地表某一局部的分异,如岩性不同,地表物质组成不同,而基本的(大)地域分异因素是作为整个地球所引起的地表分异。

两者完全不同,基本的地域分异因素是地方性分异因素的背景和基础。

派生的地域分异因素也是基本的地域分异因素共同作用下引起的,这里很难分出哪种分异因素为主。

如:温带大陆的湿润森林地区半湿润森林草原地区半干旱草原地区干旱荒漠地区就是这种派生的地域分异因素的反映。

在基本的派生的地域分异因素作用下,存在着四种尺度的地域分异规律:地方性全球性的地域分异规律大陆及大洋的地域分异规律区域的地域分异规律中尺度地域分异规律小尺度地域分异规律目前,对地域分异规律的认识极不统一,中学课本在“自然常识”一节中讲地域分异时的纬度地带性经度地带性垂直地带性对区域分异现象能解释,但对小范围,如阴阳坡、岩性引起的分异不能解释:在山区的阳坡,乔木、灌木、草本植物长势好;在山区的阴坡只有稀疏的灌木和旱生、半旱生草本。

在中学课本中,新疆的绿洲是地带性现象还是非地带性现象?用纬度、经度、垂直地带性区域分异规律不能解释。

在90年的高考试题中有一道选择题,如下:下列四个自然带中,在地带性因素和非地带性因素共同作用下形成的是:A南美洲的热带草原带B亚欧大陆的亚寒带针叶林C亚洲的温带草原带D非洲的热带雨林带无一答对,中学教师也搞不清楚,原因何在?①纬度、经度、垂直地带性区域分异规律只强调表面形式,其中某一因素在起主导作用。

②成因不清,未从影响地域分异规律的分异因素出发。

第二节全球性的地域分异规律规模之所以称为全球性的分异规律就是因为它的规模是全球性的,涉及到整个地球表层的空间范围,是最高层次的。

(两个基本的)分异因素是地带性分异因素和非地带性分异因素。

这两个基本的分异因素既互不从属,也互不联系,造成的分异现象也是互不从属的。

在两种基本分异因素作用下,全球性的地域分异规律有两种基本的表现形式:热力分带性海陆对比性一、热力分带性——由太阳能引起的全球性分异产生的根本原因是地表的热能(主要来自于地球)。

地球获得太阳能的数量取决于日地距离和太阳的入射角。

热力分带——横贯海陆——(全球)大气圈中寒带温带(在大陆和大洋都有分布)亚寒带热带分异因素——地带性因素——太阳辐射沿纬度呈不均匀分布。

为什么在不同纬度获得的太阳辐射不同?试假设:①地球不是球形而是平面,如图太阳光太阳高度处处相等②黄赤交角:a.地轴不倾斜,则黄赤交角为零,各纬度间热量分异无变化。

(图1)b.黄赤交角增大,各纬度都可受到阳光照射,各纬度间热力分异大大减弱。

③日地距离:a.日-地距离=日-水距离,地表获得的太阳辐射增加到目前的倍,温度高,无热带、温带、寒带。

b.日-地距离=日-冥距离,地表获得的太阳能减少1/1600,地球的任何纬度将成为冰漠。

所以,地球球形日地距离是地球表面不同纬度热量分布不均的背景。

黄赤交角由于地球为球形,太阳入射角与地理纬度有关,在低纬度,入射角大;在高纬度,入射角小,使得太阳辐射随纬度不同而发生热力分带。

这种是全球规模的,不论大陆、大洋都有明显表现。

1.表现形式热力带辐射平衡(R)千卡/平方厘米.年寒带<35温带35—45亚热带45—75热带>752.分异因素——反映地带性分异因素,即太阳能是基本分异因素。

分异方向——纬向,是太阳辐射能纬度地带性分布的第一个直接结果,它决定着气温、气压、湿度、降水、风向等要素点在地表呈纬度性分布的特点,成为大陆和大洋纬度地带性分异的背景和基础。

二、海陆分异——由地球内能引起的全球分异1.表现形式:地球表面陆地——七大洲海洋——四大洋海洋景观陆地景观海陆明显对比,形成两种截然不同的景观海、陆各要素(地质、地形、气候、水文、生物)的差异形成不同的自然综合体。

主要表现:a.大洋与大陆呈相间对峙分布:三对大陆——三大洋一个极地大陆——一个极地大洋相间对峙b.大洋与大陆的面积和分布的对比性强,面积对比性强海洋面积占地球表面积的71%,为亿km2海洋:陆地=:1 陆地面积占地球表面积的29%,为亿km2分布的悬殊对比陆地在北半球多,占北半球的39%陆地在南半球少,占南半球的19%在各纬度上的分布也很不均匀。

以上的海陆对比结果,对陆与海的气候、景观有深刻的影响。

2.分异因素——地球内能重力说——大地均衡,导致海陆形成。

分异方向:从沿海到内陆发生变化;使两个大洋——太平洋和大西洋近于南北走向;经向(经线方向)。

三、地表形态的起伏与分化性(海陆起伏分异)图:海洋起伏曲线地球表面的固体部分具有明显的起伏变化。

从曲线图中看出,地表固体部分可分为:a.陆地部分:山地、平原、高原、丘陵b.海洋部分:大陆架、大陆坡、大洋盆地、深海沟从面积上看,高山与海沟的比例最小主体:两大地貌形态 a.大洋盆地3800米(平均)b.大陆875米左右大陆表面和大洋低地成为地球固体表面两个高度悬殊的水平面,相差4625米多。

从全球性地域分异规律的三种形式看:a.热力分带性的基本因素是太阳能按纬度分布不均b.海陆分异性和海陆起伏分异起因与地球内能有关c.太阳能(来自太阳)和地球内能(来自地球内部)两种能源互不从属,但两种能源作用于地表——矛盾性质d.太阳能引起的许多自然现象按纬线方向延伸,南北方向发生更替;而地球内能引起的海陆对比现象大致沿经线方向延伸,从沿海向内陆发生变化。

e.海陆起伏分异更复杂化f.热力分带性、海陆对比性和海陆起伏的地域分异规律是互相矛盾又互不从属的。

第三节大陆和大洋的地域分异规律涉及的空间范围:大陆和大洋。

在全球性分异基础上,在把整个地表分为大陆和大洋的基础上,在其内部又形成了各自的地域分异规律。

一、大陆的地域分异规律按其形成因素可分为两类——纬度地带性和干湿度地带性。

1.纬度地带性①概念:纬度地带性是指自然地理环境各组成成分及自然综合体大致按纬线方向延伸而按纬度方向有规律更替的变化。

注意:纬线方向指东西向,而纬度方向是指地球表面南北距离的度数,指南北向。

大陆纬度地带性是在全球热力分带性的基础上,在大陆上进一步的分异。

②主导分异因素:主要与地带性分异因素有关。

太阳能按纬度呈带状分布引起各组成成分,如温度、降水、蒸发、气候、风化和成土过程相应呈带状分布的结果。

每一个热量带不仅有它的热量—温度特征,而且在气压、降水、陆地水文、风化壳类型、土壤发育、生物群落以及外营力地貌方面都具相应的特征。

以下以赤道带为例赤道高温促进对流作用的强烈进行,降水丰富气候湿热,低压静风,径流充沛,沼泽在平原广布土壤淋溶作用强烈,土层深厚分布着雨林植被等由于这些特征的相互制约,就使得赤道带在一定的热量—温度基础上具有相同的综合自然特征。

大陆纬度地带性在形式上是热量—温度分带性,实质上是在水、热条件支配下形成的具有综合性特征的自然地域分异单位。

大陆纬度地带性有综合的表现形式,分析时应从综合角度出发,着重分析各部门自然地带性分异特点之间的相互联系,也就是说,从一个成分的纬度地带性分异推出其它成分的分异。

要注意,起主导作用的是热量—温度特征,还要注意反映综合特征内容的明显标志的成分,如气候、植被、土壤、动物、水文、地貌等,都有纬度地带性分异的特点,只是表现的程度互不相同而已。

a.气候的纬度地带性首先反映在气温、气压、大气环流、蒸发、空气湿度、云量、降水等方面,形成相互的气候带,气候带是形成其它成分纬度地带性的基础。

b.植被——是大陆纬度地带性最鲜明的标志,每一地带都有自己典型的植被型,植被的种类组成(群落构造、物质储量、生产率)都显著不同于其它的地带。

c.土壤与植被紧密相联,也是大陆纬度地带性的重要标志之一。

风化过程、风化壳类型、土壤水分和盐分状况、淋溶程度、腐殖质含量、PH值以及综合的土壤类型在各地带都有明显的不同。

如从风化过程、风化类型看:高纬地区——以物理风化为主,冰冻现象普遍存在。

中纬地区——以化学风化为主,土壤处在粘化阶段,以黄棕壤、暗棕壤为主。

低纬地区——由于淋溶作用强烈,碱和碱土金属全部淋溶,硅也遭到强烈淋溶,铝、镁相对集中,风化壳处在富铝化阶段。

d.动物界的纬度地带性表现的更清楚:极地——白熊亚寒带——驯鹿热带——大象、河马、犀牛都具有显明的对比性。