羌族非物质文化遗产研究

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

羌族刺绣十二种针法研究作者:何亚茹来源:《牡丹》2019年第02期羌绣是著名的非物质文化遗产,它是羌族特有的一种刺绣方式,图案精美,颜色艳丽,与羌族人民质朴、善良的优秀品质相得益彰。

本文以四川阿坝藏族羌族自治州——理县增头村村民、著名羌绣传承人潘云兰的作品为例,分析了羌族最常见的几种刺绣技法。

羌族作为我国少数民族的重要组成部分,是散落在西部的一颗璀璨明珠,主要分布在我国四川省境内的阿坝藏族羌族自治州,以茂县、理县、汶川、黑水为代表,另外分布在绵阳市的北川羌族自治县、平武县,少部分集中在甘孜藏族自治州的丹巴县和贵州省铜仁市的江口县和石阡县。

羌族被称为“云朵上的民族”,大多数生活在高山或半山上,他们称自己的寨子为上寨、中寨和下寨,下寨就是靠着马路或者城镇,与其他民族混居,中寨就是在山的中间,上寨基本上都在山顶,放眼望去全是蓝天白云,美不胜收。

这个神秘而温婉的民族吸引着世界各地人们前来参观,除了羌寨,还有他们独特的民族服饰。

下面就来谈谈被列为非物质文化遗产的羌绣。

羌绣,顾名思义就是羌族人特有的刺绣方式,与蜀绣、苏绣等在历史上完全没有交集。

这种刺绣自成一脉,它是羌族妇女都会的一门技法,她们在田间劳作的空隙时间里就能很快地完成,她们坐在田埂旁的石头上,埋头穿针引线,一段段历史就这样在循环的动作里被记录、被延续。

羌绣有非常多的绣法,这里将讲述几种最常见的绣法。

一、掺针绣掺针绣也叫直针绣。

羌绣刺绣线头永远都是在正面,不是在反面,反面看不到一点线头,起针需要留点线头,下针需用指甲顶着线头,随着线条的拉动,将线头卷起来藏在里面,这就是羌绣里面的藏线。

掺针绣是利用刺绣有长有短的绣法,留出渐变空间,一针长,一针短,短针可以一样长,但是长针必须是长短不一的。

刺绣过程中,拉线时不能一口气全部拉起来,需要慢慢地拉,否则线条在这个过程中就会起皱。

第一层可以适当宽一些,因为第二层的长针需要搭在第一层的中间,也就是第一层留的空隙里,短一针长一针,短短长长,就造就了羌族最常用的掺针绣。

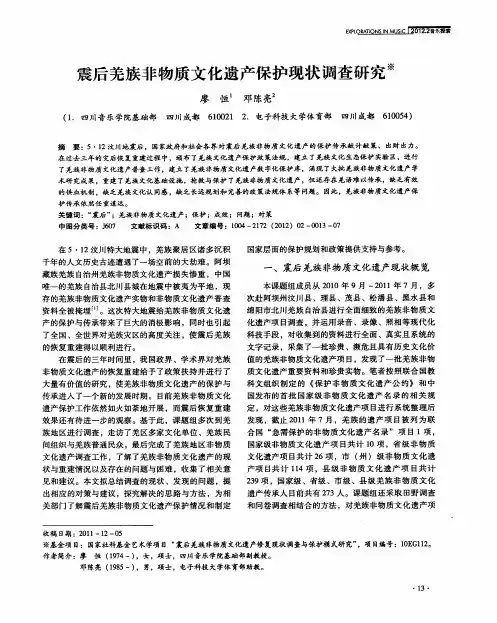

羌族非物质文化遗产保护与传承思考摘要羌族作为中国最古老的民族之一,在历史的发展进程中创造了丰富的物质文化遗产和非物质文化遗产。

在中华文化新时期研究进程中,羌族的非物质文化遗产不仅是对羌族历史文化进行深入探究的重要依据,也是研究中华民族内部其他族群的历史文化、厘清中华民族优秀传统文化的历史渊源和发展脉络不可缺少的重要文化资源。

羌族非物质文化遗产中蕴含着的大量尚待破解和利用的历史文化信息,都是构建新时期和谐社会先进文化的重要组成部分,值得加强学术研究和保护实践。

关键词新时期;羌族;非物质文化遗产非物质文化遗产是中华传统文化的重要组成部分,是各族人民在生产生活实践中创造的精神财富,是文化遗产的重要组成部分。

它蕴含着优秀的文化价值观念和审美理想,凝聚着中华民族的深层文化基因,体现了中华民族充沛的文化创造力,是维系民族情感的精神纽带和重要桥梁,并为中华文明的薪火传承发挥了重要的作用[1]。

羌族作为中国最古老的民族之一,在历史的发展进程中创造了丰富的物质文化遗产和非物质文化遗产。

在中华文化新时期研究进程中,羌族的非物质文化遗产不仅是对羌族历史文化进行深入探究的重要依据,也是研究中华民族内部其他族群的历史文化,厘清中华民族优秀传统文化的历史渊源和发展脉络不可缺少的重要文化资源。

一、羌族非物质文化遗产的基本特征一符号性与象征性。

非物质文化遗产的符号性特征与象征性特征相互渗透。

羌族的每一种非物质文化都是一个符号,象征着不同的精神意义,包含着深层次的文化内涵。

如羌族美丽的服饰与装饰,象征着羌族妇女勤劳能干,心灵手巧。

二综合性与集体性。

1.综合性。

非物质文化遗产是时代、环境、文化和时代精神的综合产物,与其历史文化和社会生活有密切的联系。

就其构成因素而言,非物质文化遗产往往是各种表现形式的综合,如羌族的花灯戏通过综合性的表演形式来表现故事内容,离开了羌族歌舞、羌族说唱等其中任何一种表演形式,就会削弱其完整性和艺术魅力。

10创意2019/06羌绣图形文化研究文/黄升峰摘 要:羌绣是在特定的地域环境中产生的民族民间工艺,其独特的构图和色彩都是其文化特征的符号表达。

羌绣在漫长的发展过程中,构建了十分丰富的图形体系。

这些羌绣图案具有清秀雅致、刚健淳朴、绚烂多彩的美学特征。

羌绣图形蕴含着羌族人民赞美生活、追求幸福的情感,对其进行认真研究可以为现代设计视觉语言尤其是视觉传达设计提供了充足的养料。

关键词:羌绣图形;审美特征;寓意;视觉传达设计羌绣作为一种极富特色的民族民间工艺,具有画面清丽明快、题材丰富多样的特征。

它彰显着羌族人民特定的审美情趣,已成为代表羌族传统的文化遗产,并成为一种文化符号,是羌族文化的重要组成部分。

尤其在注重非物质文化遗产的当下,作为我国民族民间工艺美术重要组成部分的羌绣更是为众多学者所瞩目。

一、羌绣的历史及装饰纹样概述羌绣是伴随着羌族的历史发展而发展的,具有悠久的历史。

因羌族古代服饰资料甚略,所以无确切史料佐证。

据《后汉书·西羌传》记载:“女披大华毡为盛世”,这亦可认为是羌绣最早的文献记载。

至唐宋,羌族披毡使用已较普遍。

《新唐书》称:男女衣裘褐,被毡。

这一服饰传统,现仍保存于部分部落[1]。

明清时期,随着改土归流的实施,地方生产力得到进一步发展,羌绣的生产技术有所提高,同时制作的原材料也比较往丰富,羌绣十分盛行,是其发展的一个高峰。

羌族在漫长的历史发展中,形成了十分丰富的图形体系。

在岷江上游的古羌聚居地,新石器时代至商周时期陶器上最常见的“绳纹”以及商周青铜器上饕餮纹等纹样已广泛应用于羌族服饰之中。

随着历史的发展,羌人凭借自己的智慧,使羌绣图案的种类亦越来越丰富。

羌绣的图案纹样同大部分民间工艺美术类似,主要有几何纹样、植物纹样、动物纹样、综合纹样等。

这些纹样题材与其他少数民族艺术一样多是对现实生活中自然景物的显现。

如植物题材中的金瓜花(葫芦科南瓜属的一种,俗称南瓜)、海椒花、吊吊花、菊花、牡丹花、韭菜花等。

羌族非物质文化遗产保护与传承思考羌族是我国少数民族之一,生活在四川、甘肃、青海、云南等地,具有丰富的文化遗产和非物质文化遗产。

随着现代化的发展,羌族的传统文化面临着失传的危险。

因此,保护和传承羌族非物质文化遗产显得尤为重要。

本文将从羌族非物质文化遗产的保护与传承入手,探讨如何更好地保护和传承羌族文化。

一、羌族非物质文化遗产的概述羌族非物质文化遗产,主要包括羌族传统乐舞、语言、服饰、住宅、饮食、医药、手工艺等方面的传统文化。

其中,羌族传统乐舞是羌族文化的重要组成部分,具有独特的艺术魅力。

羌族传统乐舞表现了人们对生活、自然、祖先的敬仰和崇拜,是羌族文化的重要体现之一。

羌族语言是一种独立于汉语的语言系统,是属于古羌语的后期演变形式,具有文化自信心。

羌族服饰具有独特的艺术风格和民族特色。

传统的羌族服装,主要是羊毛、棉绸、白纱等制成,多以红黄为主色调,花纹纷繁,取材广泛,彰显了羌族文化的多彩性与丰富性。

羌族住宅是羌族传统文化的重要组成部分。

羌族住房分“板房”和“软房”两类,板房主要分布在川、甘、陇等地;软房则主要分布在云南、贵州等地,常见于海拔1000米左右的地区。

软房广泛采用的壮丽高耸、黑黝黝的柱子,抵御风霜雪雨,洪水涝灾,一种古老而典雅的民居形式。

软房的独特设计,体现了羌族生活文化的特点和地域文化的风貌。

羌族饮食和医药文化是羌族文化中不可或缺的一部分。

羌族人口密度低,社会经济发展滞后,药材资源非常丰富,显得格外重要。

羌族医药文化既有丰富的理论知识,又有生动的实践经验,深受群众喜爱和信赖,是我国传统医学的重要组成部分之一。

羌族饮食文化则表现了人们对物质与精神生活的极为重视。

二、羌族非物质文化遗产的保护与传承随着现代化建设的发展,羌族传统文化受到了前所未有的冲击,许多传统文化已经消失或濒临消失的边缘。

为了保护和传承羌族传统文化,需要采取以下措施:(一)宣传和传播宣传和传播是保护和传承羌族非物质文化遗产的重要手段。

基于“藏羌彝”文化下的非遗发展对策研究藏羌彝是中国西南地区的三个重要民族,代表了丰富的藏族、羌族和彝族文化传承。

非遗是指非物质文化遗产,是各民族的历史、生活、技艺等方面的传承和发展。

在当今社会,非遗文化的传承和保护已成为一项重要的工作,而基于“藏羌彝”文化下的非遗发展对策更是需要深入研究和制定。

本文将从“藏羌彝”文化的特点出发,提出非遗发展的对策,并为其实施提供一些建议。

一、藏羌彝文化的特点藏族、羌族和彝族是中国西南地区最为典型的民族之一,他们有着独特的文化传统和非遗遗产。

藏族以藏传佛教为主要信仰,有着悠久的历史和深厚的宗教文化底蕴,其非遗包括唐卡绘画、藏学等;羌族以勤劳朴实见称,其非遗有羌族织锦、羌族歌舞等;彝族是中国人口最多的少数民族之一,其非遗有彝族包浆火枪、彝族民歌等。

这些非遗代表了“藏羌彝”文化的魅力和特点,是丰富的民族文化宝库。

二、非遗发展现状分析在当今社会,由于经济、社会和文化的变化,一些非遗传统逐渐失去了传承和发展的动力。

而在“藏羌彝”地区,一些非遗项目也面临着同样的问题。

比如唐卡绘画,由于现代科技的冲击和传承人口的减少,传统的唐卡制作技艺面临着失传的风险;羌族织锦也面临着市场需求的不足和制作技艺的失传;彝族传统包浆火枪的制作也受到了农村人口流失和工业化生产的冲击。

这些问题都表明了非遗发展的紧迫性和重要性。

三、非遗发展对策提出针对“藏羌彝”地区的非遗发展现状,我们需要提出一些对策,以保护和传承这些宝贵的文化遗产。

可以通过开展非遗保护法律法规的制定和执行,加大对非遗传统的保护力度,鼓励传承人对非遗项目进行保护和传承。

可以通过加强非遗项目的宣传和推广,提高公众对非遗项目的重视和认知,培养更多的非遗传承人和爱好者,推动非遗传统的传承和发展。

还可以通过挖掘和整理非遗项目的历史资料和文化内涵,加强非遗项目的研究和开发,提高非遗项目的文化价值和经济价值,推动非遗项目的可持续发展。

基于“藏羌彝”文化下的非遗发展对策研究是一项重要的工作,需要我们进行深入研究和提出有效的对策和建议。

羌族羊皮鼓美丽而神秘的岷江上游两岸,生活着一个十分悠久古老的民族—羌族。

他们主要聚居在汶川、茂县、理县的高山峡谷之中。

勤劳勇敢的古羌人,不仅以其独特精湛的建筑技艺闻名于民族之林,而且以其精美的挑花刺绣与能歌善舞著称。

在众多的舞蹈中,“羊皮鼓舞”的历史最为悠久。

据文献记载:“羊皮鼓舞”原是羌族“释比”做法事时跳的一种宗教舞蹈,后演变为民间舞蹈。

“释比”也称“许”或尊称“阿爸许”,是一种不脱离农业生产的宗教师,他既是原始宗教活动的主持人,也是羌族文化艺术的传播者。

几乎每一个羌寨中都有一名。

诸如祭山、还原、安神、驱鬼、治病、除秽、招魂、消灾以及男女合婚、新生婴儿的命名,对死者的安葬和超度等活动,都离不开他们。

巫师仅限于男性充任,并可结婚成家。

他们没有宗教性的组织或寺院,但要供奉历代祖师和“猴头童子”。

“羊皮鼓舞”何以渊源流传、如此盛行?传说是天神阿巴木纳带了很多在各种祭祀场所用的经书,由于路途劳累,休息时他睡着了,醒来时,所有的经书都被一只山羊吃进了肚里。

正着急时,树上的金丝猴对他说“羊子吃掉了你的经书,你快杀掉山羊,用山羊皮制成鼓,做法事的时候,敲起羊皮鼓,经文就会脱口而出。

”此法果然灵验,阿巴木纳为感激金丝猴,在做法事的时候,就佩戴金丝猴皮帽。

从此以后,释比们敬拜猴头师祖或做法事时就大跳“羊皮鼓舞”。

“羊皮鼓舞”原是一种祭祀性舞蹈。

又称“跳经”,羌人称“莫尔达沙”,后演变为民间舞蹈。

它生动地反映了古羌民族的生活状况、宗教信仰和内心世界。

羊皮鼓,鼓框木制,单面蒙以羊皮,鼓框高约11厘米,鼓面直径38一40厘米,鼓框里面置有横梁。

鼓身连在一个呈弓形的木把上,木把上端雕饰以羊头,下端拴系双丝彩穗。

鼓捶用藤条或杉木制作(羌语称“尔握特”),呈勾形,长约58厘米,捶头缠以绸布,捶柄饰以彩穗。

改革后的羌族皮鼓,单面蒙以双层羊皮,鼓框外表彩绘条形纹饰,鼓框周围装饰丝质彩穗。

祭祀活动一般在每寨的神林中举行,由释比领舞,头戴插着野鸡翎羽和彩色纸条的金丝猴皮帽,手持铜响盘、神棍、彩旗等。

2024年浅析羌族民俗文化的保护与发展羌族,作为中国古老的民族之一,拥有丰富多彩的民俗文化。

这些文化不仅反映了羌族人民的历史、信仰和生活方式,也是中华民族多元文化的重要组成部分。

然而,在全球化和现代化的冲击下,羌族民俗文化面临着前所未有的挑战。

如何在保护传统文化的基础上,实现其与现代社会的融合与发展,成为了亟待解决的问题。

一、羌族民俗文化概述羌族主要聚居在中国四川的阿坝藏族羌族自治州和甘肃的甘南藏族自治州等地。

羌族民俗文化源远流长,包括语言、服饰、饮食、建筑、节庆、歌舞、手工艺等多个方面。

例如,羌族的服饰以其独特的色彩和图案著称,体现了羌族人民对自然的崇敬和对生活的热爱。

羌族的节庆活动如“祭山会”、“火把节”等,更是充满了浓厚的宗教色彩和民族风情。

这些民俗文化不仅是羌族人民的精神寄托,也是他们身份认同和文化传承的重要载体。

二、文化保护现状与挑战近年来,随着国家对非物质文化遗产保护的重视和民族地区的发展,羌族民俗文化的保护取得了一定的成效。

然而,同时也面临着诸多挑战。

一方面,现代生活方式的冲击使得许多年轻人对传统文化的兴趣减弱,羌族民俗文化的传承面临断层的危险。

另一方面,羌族聚居地区经济发展相对滞后,缺乏有效的资金投入和文化人才,使得文化保护工作难以深入开展。

此外,旅游业的快速发展也对羌族民俗文化产生了一定的冲击,一些传统节庆活动被商业化利用,失去了原有的文化内涵。

三、保护措施与实施路径针对羌族民俗文化面临的保护挑战,我们需要采取一系列有效的措施和实施路径。

首先,加强对羌族民俗文化的宣传教育,提高公众对传统文化的认识和尊重。

其次,建立健全文化保护机制,制定相关的法律法规和政策措施,为文化保护提供制度保障。

同时,加大对羌族聚居地区的资金投入,支持文化基础设施建设和文化人才培养。

此外,推动羌族民俗文化与旅游业的融合发展,将传统文化元素融入旅游产品中,实现文化传承与经济发展的双赢。

四、文化传承与创新途径在保护传统文化的基础上,我们还需积极探索文化传承与创新的途径。

羌族的传统工艺和文化羌族是中国西南地区的少数民族之一,历史悠久,拥有丰富的传统工艺和文化。

下面我将从织锦、木雕、音乐舞蹈和节庆活动等方面,为您介绍羌族的传统工艺和文化。

织锦是羌族的传统工艺之一,其技艺流传已久。

羌织锦以其独特的图案和精湛的技艺享誉海内外。

羌织锦以丝线织造,图案繁复精细,常常以鸟兽、花草、山水等富有羌族风格的主题进行纹样创作。

羌织锦的色彩鲜艳,图案细腻,丝绸质地柔软光滑,具有很高的收藏和艺术观赏价值。

在现代,羌织锦已经发展成为具有现代设计风格的时尚艺术品,在家居和时尚界有着广泛的应用。

除了织锦,羌族还以木雕工艺著称。

羌族木雕以其精湛的技巧和独特的风格而闻名。

羌族木雕多以动物和人物为题材,形象生动逼真,充满了浓厚的羌族文化气息。

羌族木雕制品包括木雕饰品、木制家具、木雕工艺品等,其中以木雕饰品最为著名。

羌族木雕饰品风格独特,以其精美细腻的雕刻工艺和独特的纹饰而备受喜爱。

如今,羌族木雕工艺已经成为了一项重要的非物质文化遗产。

羌族音乐舞蹈是羌族文化的重要组成部分。

羌族音乐独具特色,常常伴随着特殊的乐器演奏,如羌笛、羌胡等。

羌族音乐以其独特的音调和节奏给人以强烈的视听震撼。

羌族舞蹈形式多样,有舞狮、舞龙、舞剑等,其中以羌族舞狮最为著名。

羌族舞狮动作矫健有力,气势磅礴,常常在节庆活动和婚庆中表演,给人以欢乐和祝福。

羌族的节庆活动丰富多彩,常常伴随着丰盛的美食和精彩的表演。

羌族传统节庆活动包括春节、清明节、中秋节等。

春节是羌族最重要的传统节日,人们会穿上盛装,载歌载舞,进行各种庆祝活动。

羌族的传统美食有羌鸡、凉粉、板面等,深受人们喜爱。

此外,羌族的传统婚礼也是一大特色,有着独特的仪式和习俗。

羌族的传统工艺和文化是中国民族文化的重要组成部分,具有丰富多样的内涵和独特的魅力。

通过织锦、木雕、音乐舞蹈和节庆活动等方面,我们可以更好地了解和传承羌族的传统工艺和文化。

这些传统工艺和文化不仅丰富了人们的生活,也展示了羌族独特的审美观念和精神追求。

目录羌族非物质文化遗产研究——羌族语言面临的困境及抢救对策 (2)第一章.摘要 (2)第二章.羌族与羌语 (2)第三章.羌语的使用现状及面临的困境 (3)1.羌语的使用范围日益缩小 (3)2.羌语的使用频率减弱 (3)3.羌语的使用环境恶化 (4)4.羌语的传承障碍重重 (4)5.羌汉语双语教育岌岌可危 (5)第四章.抢救与保护四川地震灾区羌族民族文化遗产的对策 (5)羌族非物质文化遗产研究——羌族语言面临的困境及抢救对策第一章.摘要羌语不仅是羌族非物质文化遗产的传承媒介,其本身也是珍贵的非物质文化遗产,是羌族民众互相认同的重要标志。

它不仅体现了羌族的民族记忆,展示了羌族文化;羌语也蕴藏着羌族的智慧、技艺、宗教、风俗、医术、传说,是羌民族灵感的源泉、创造力的钥匙以及文明的传承载体,也是维系羌族文化认同的重要纽带。

然而,越来越多的资料以及事实告诉我们,羌语的传承日益困难,正面临着消亡的危险,其使用范围正日益收缩、使用频率日益减少、使用的生态环境也日益恶化。

因此,抢救和保护羌族语言文字是当务之急,这不仅对羌族本身的发展具有莫大的意义,也对保护中华民族生态文化多样性做出了贡献。

第二章.羌族与羌语羌族自称“尔玛”(Ramer),主要聚居在四川西北部高原的茂县、汶川县、理县、松潘县、黑水县,甘孜藏族自治州的丹巴县,绵阳市的北川县,贵州省的石阡县、江口县以及云南省的文山州等地。

数千年来,羌族人民创造了自己的辉煌历史和优秀文化,然而,在岁月的变迁中,羌族的文化正在遭羌族自称“尔玛”(Ramer),主要聚居在四川西北部高原的茂县、汶川县、理县、松潘县、黑水县,甘孜藏族自治州的丹巴县,绵阳市的北川县,贵州省的石阡县、江口县以及云南省的文山州等地。

数千年来,羌族人民创造了自己的辉煌历史和优秀文化,然而,在岁月的变迁中,羌族的文化正在遭受着现代文明的冲击,羌族文化遗产正面临着严重的危机。

其中,羌族非物质文化遗产的重要载体、象征着民族文化和民族精神的羌语已经成为了“显露濒危特征的语言”。

根据中国社会科学院民族研究所和加拿大拉瓦尔大学国际语言规划研究中心的统计数字显示,只用羌语一种语言交流的人口占羌族总人口数的6.9%,用双语(即羌语和汉语)交流的人口占羌族总人口数的55.37%,而只用汉语交流的人口占羌族总人口数的37.73%。

这里需要说明的是,此数据是该书作者在抽样调查的基础上根据1982年人口资料推算而出。

时隔26年,由于没有得到相关部门的重视和引起人们的关注,目前使用羌语的人口不足一半,羌语的使用范围也日趋缩小。

按照这种趋势发展下去,在21世纪,羌语是否能继续存在值得我们深思。

然而,羌语不仅是羌族非物质文化遗产的传达媒介,其本身也是珍贵的非物质文化遗产,是羌族民众互相认同的重要标志。

如果羌族失去了自己的语言,就失去了自己民族文化的重要载体,羌民族文化的传承就会受到极大的妨碍。

因此,我们很有必要着手开展并加强羌语的抢救和保护工作。

第三章.羌语的使用现状及面临的困境羌语属汉藏语系藏缅语族羌语支,可分为南北两大方言区。

南部方言主要分布在理县通化镇、薛城镇,汶川的威州镇、绵篪镇等地区;北部方言主要分布在茂县北部的赤不苏区、较场区、中部的沙坝区、黑虎乡、永和乡,松潘县的镇江区、热务区,以及北川羌族自治县的部分地区。

目前,掌握羌语的单语人比例很小,大多数羌族人用双语或转用汉语;羌语的代际传承已经出现问题。

1.羌语的使用范围日益缩小根据中国社会科学院民族研究所和加拿大拉瓦尔大学国际语言规划研究中心的统计数字显示,20世纪80年代,只用羌语的人口占羌族总人口数的6.9%,用羌汉双语的人口占羌族总人口数的55.37%,而转用汉语的人口占羌族总人口数的37.73%。

第四次人口普查的统计数据显示,1990年羌族的总人口数198000 人,这些人口主要聚居在阿坝州。

据阿坝藏族羌族自治州的统计数据显示,1990年,阿坝州的羌族总人口数为129445人,其中茂县有羌族80875人,占阿坝州羌族总人口的88.92%。

但在茂县的调查中发现,只有45300羌族人能说羌语,其他的羌族人已经转用汉语。

从以上的数字我们不难看出,使用羌语的绝对人数正在减少。

与此同时,使用羌语的地域范围也正在缩小。

笔者从茂县羌文办了解到,20 世纪50年代,茂县大部分地区都使用羌语或者羌汉双语,时至今日,茂县的大部分地区都使用羌汉双语或者汉语。

在笔者的调查走访中也发现,茂县沿岷江河、顺公路一带的羌民几乎不会说羌语了。

以茂县的三龙乡为例,20世纪50年代,茂县三龙乡还有极大的羌语群。

19 51年,该乡的村寨里建起了小学,采用汉语授课,70年代初,三龙乡修建了连接茂县其他地方的公路,这为三龙乡通向外面的世界打开了通路,也使得三龙乡的羌语人群急剧减少,该乡现已是以使用汉语为主的地区,这里的教育以及教育方式很难再支撑和维持羌语的继续延续。

第三,调查中笔者也发现,目前在羌区讲羌语的多为妇女和老人,青壮年男子一般不用羌语交流。

2.羌语的使用频率减弱目前,在羌族地区,羌语已经不再是羌族人交流的主要工具。

羌语的“适用”范围也不断的在缩小。

人们已经开始有选择性的使用羌语,很大程度上羌语已经成为了家庭语言或者是小范围群体的语言3.羌语的使用环境恶化语言是一种社会现象,是人们交际的工具,它随着社会的进步不断地由简到繁。

因此,语言的使用必须具备相应的语言环境,如果没有这种语言环境,语言的功能就会弱化,语言的功能一旦弱化,语言的价值就得不到体现,这必然影响到语言的丰富和发展。

语言的使用环境主要是指运用语言的个体所处的环境,包括内部环境和外部环境。

在这里,我们用语言使用者的态度来表现其内部环境,用语言使用者所处的社会环境为外部环境。

在走访调查中笔者发现,羌族人对羌语所持的态度大致有三类:第一,无用论。

当问到羌民是否想学习正在推广的羌文字时,很多人表示“我们的语言一点用都没有”。

在他们看来,羌语除了在本地区和家庭中使用以外,并不能为他们带来什么经济利益,而讲羌语就是“蛮子“,是“乡下人”的标签。

因此,他们对羌语的价值不太看重。

第二,无所谓论。

一部份羌民认为,会不会羌语都无所谓,用他们的话说:“会打‘乡谈’可以,多一门语言没有坏处;不会打‘乡谈’也行,反正‘乡谈’又不会挣钱”。

第三,有用论。

持这一观点的大都是教育程度比较高的羌族人,他们对自己民族语言认同度较高,认为羌族就应该学习羌语。

羌民对羌语的这三种态度中,持第一、第二种态度的比例均大于第三种态度。

这说明大部分羌民对自己民族的语言评价不高,使用羌语的内因动力不足,根基不扎实,羌语的内部环境有恶化的趋势。

与此同时,羌语使用的外部环境也不容乐观。

首先,随着市场经济在羌族地区的进一步深化,很多羌族年轻人走出村寨积极就业,但是他们在羌区从事的工作收入普遍不高,为了生存、为了提高自己的社会和经济地位他们奔走于他乡,于是不自觉地放弃自己的母语而转用汉语。

其次,在世界经济全球化的今天,信息技术及大众媒体(如广播、电视、报纸、音像等)已日益普及,这使得主体语言的传播力度大大加强,同时也使得少数民族语言的交际功能减弱,最后到了濒临消亡的地步。

目前,90%以上的羌族地区都有了电,越来越多的家用电器迅速被羌民接受。

看电视、看影碟等娱乐方式正在迅速取代羌族的传统娱乐方式,如讲故事,唱山歌和跳沙朗舞等娱乐活动(而讲故事,唱山歌和跳沙朗舞时均用羌语来进行)。

最后,婚姻的缔结也成为了影响羌语使用环境的一个重要因素。

长期以来,羌族在通婚上没有限制,因此,羌族与外族通婚盛行。

而与外族通婚组成的家庭中很少用羌语交流,家长也不会刻意地让孩子去学习羌语。

因而在羌族地区出现了一个特殊的语言群体,这一群体中有的能听懂羌语但不能说出标准的羌语,有的则只能听懂但不会讲羌语。

4.羌语的传承障碍重重羌语具有其特定的内涵和特殊的价值,不仅代表着羌民同自然界的接触、交流中产生的思维规则和表述方式,还代表着羌民勤劳勇敢、团结友爱的高贵品德。

对于羌族这样一个几乎没有文字历史的民族来说,语言和口头文学在其历史和文化传承上发挥着不可替代的重要作用,可以说,羌语是羌族各种文化遗产传承的核心和基础。

但是,种种迹象表明,羌语的传承存在着诸多的问题。

第一,羌语的方言多。

羌语分为南北两大方言,南部方言区有雁门、龙溪、绵篪、蒲溪、桃坪等6种土语,且方言间的内部差别较大,使用汉语借词多;北部方言有镇平、曲谷、黑虎、渭门、维古、麻窝、芦花等9种土语,且使用藏语借词较多。

较多的方言增加了羌民内部的沟通难度,导致出现羌民与羌民之间说羌语不能沟通,反而只能用汉语才能沟通的尴尬局面。

第二,羌族的代际语言传承已有危险。

根据联合国教科文组织制定的语言活力指标之一:“代际语言的传承安全”中显示,语言传承安全标准为:下起自儿童,所有年龄段的人都使用这种语言;不安全为仅有部分儿童在所有场合使用这种语言或者是所有儿童仅在有限场合使用这种语言;确有危险是该语言大多由父辈及更上代人使用;很危险是该语言大多由祖父母辈及更上辈人使用;极度危险是该语言多半由极少几位曾祖辈人使用;灭绝是该语言已无人使用5.羌汉语双语教育岌岌可危语言作为人类文化的载体,它的消失将导致人类一些重要文化现象的消失。

根据上面的材料我们可以看出,目前,羌语的使用功能正在弱化,加之羌族长期没有自己的民族文字和书面语,规范程度较低,以至羌语已经显露出濒危的特征。

2007年5月8日,从国家民委传出消息,为了抢救我国濒危少数民族语言,国家正在通过加强双语教育、资助研究课题等措施,保护濒危少数民族语言。

实质上,从1993 年开始,羌族地区已经开始实行双语教育,也取得了一些成果。

但是羌汉双语教育是一项崭新的工作,尚处在起步阶段。

因此,羌汉双语教育中遇到了很多问题。

归纳起来,这些的问题主要有:第一,理念问题,即羌语和汉语的关系还没有理顺,目前尚存分歧;第二,对双语建设的资金投入严重不足。

一方面表现在羌语教材的数量上,已经印刷出版的羌语教材远远不能满足实际的需求,另一方面表现在羌文教材出版发行滞后上;第三,羌文教材质量不高,这主要表现在教材种类单一,教材内容缺乏新意,满足不了国家对中小学课程改革的要求;第四,双语师资数量严重不足,茂县304个教学班却只有51名羌语教师,同时羌语教师流失现象严重。

正是由于上述问题及其他一些更为具体的原因,导致羌族地区尚处摸索状态的双语教育已经陷入瘫痪状态,双语教育的搁浅致使正在试行推广中的羌文教育也停滞不前,进而影响了羌族语言的传承、丰富和发展。

第四章.抢救与保护四川地震灾区羌族民族文化遗产的对策灾区的重建,当然也包括精神家园的重建,其中受损文化遗产的复原与保护是重要的方面。

比如说,这次汶川大地震所在区域是少数民族比较集中的地区,民族文化遗产的抢救与复原同样是灾后重建重要的组成部分。