电介质的极化

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:1

在电场作用下,电介质中束缚着的电荷发生位移或者极性随电场方向改变的现象称为电介质的极化。

或者表示为,无论何种结构的电介质,在没有外电场作用时,电介质整体上对外没有极性,在外电场作用下,电介质对外呈现极性的过程。

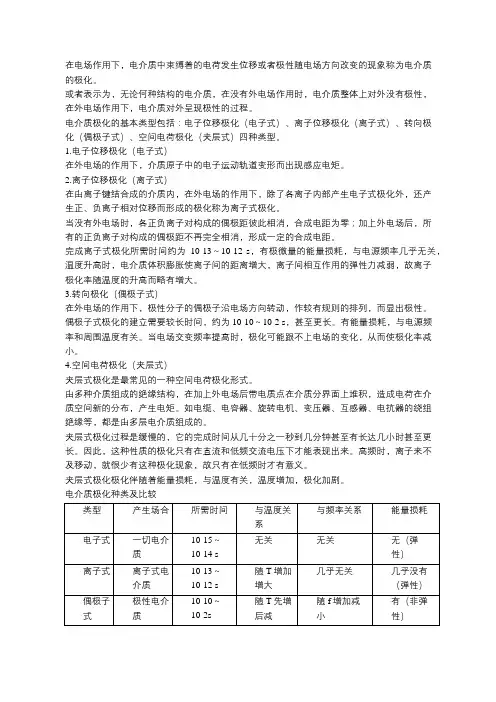

电介质极化的基本类型包括:电子位移极化(电子式)、离子位移极化(离子式)、转向极化(偶极子式)、空间电荷极化(夹层式)四种类型。

1.电子位移极化(电子式)在外电场的作用下,介质原子中的电子运动轨道变形而出现感应电矩。

2.离子位移极化(离子式)在由离子键结合成的介质内,在外电场的作用下,除了各离子内部产生电子式极化外,还产生正、负离子相对位移而形成的极化称为离子式极化。

当没有外电场时,各正负离子对构成的偶极距彼此相消,合成电距为零;加上外电场后,所有的正负离子对构成的偶极距不再完全相消,形成一定的合成电距。

完成离子式极化所需时间约为10-13~10-12 s,有极微量的能量损耗,与电源频率几乎无关,温度升高时,电介质体积膨胀使离子间的距离增大,离子间相互作用的弹性力减弱,故离子极化率随温度的升高而略有增大。

3.转向极化(偶极子式)在外电场的作用下,极性分子的偶极子沿电场方向转动,作较有规则的排列,而显出极性。

偶极子式极化的建立需要较长时间,约为10-10~10-2 s,甚至更长。

有能量损耗,与电源频率和周围温度有关。

当电场交变频率提高时,极化可能跟不上电场的变化,从而使极化率减小。

4.空间电荷极化(夹层式)夹层式极化是最常见的一种空间电荷极化形式。

由多种介质组成的绝缘结构,在加上外电场后带电质点在介质分界面上堆积,造成电荷在介质空间新的分布,产生电矩。

如电缆、电容器、旋转电机、变压器、互感器、电抗器的绕组绝缘等,都是由多层电介质组成的。

夹层式极化过程是缓慢的,它的完成时间从几十分之一秒到几分钟甚至有长达几小时甚至更长。

因此,这种性质的极化只有在直流和低频交流电压下才能表现出来。

高频时,离子来不及移动,就很少有这种极化现象,故只有在低频时才有意义。

电介质的极化知识点电介质是一种具有不良导电性质的物质,能够在电场中极化,并且在极化过程中,电介质内部的正、负电荷分离形成极化电荷。

电介质的极化现象在电子学、物理学、化学等领域中具有重要的应用和理论意义。

本文将针对电介质的极化进行详细阐述,包括极化的概念、分类、极化机制等重要知识点。

一、极化的概念极化是指电介质在外加电场的作用下,内部发生的一种现象,即电介质内部的正、负电荷分离形成极化电荷。

当电介质处于无电场状态时,其内部的正负电荷呈均匀分布;而当外加电场存在时,正负电荷会发生位移,并在电介质两端形成极化电荷。

二、电介质的极化分类根据电介质极化的性质和机制,可以将电介质的极化分为以下几种类型:1. 电子极化电子极化是指电子在电场作用下发生位移,从而使得电介质发生偶极矩的现象。

在电子极化过程中,电子云相对于离子核的位移引起了正、负电荷的分离。

2. 离子极化离子极化是指电介质中的正、负离子在电场中发生位移,从而产生极化现象。

离子极化通常发生在电解质溶液中,当外加电场作用于电解质溶液时,正、负离子会向相反的方向运动,形成极化电荷。

3. 偶极子极化偶极子极化是指由于电介质内部存在着极性分子,这些极性分子在外加电场作用下,会使得电介质发生极化现象。

在偶极子极化过程中,极性分子的正负电荷偏移,从而形成极化电荷。

4. 空间电荷极化空间电荷极化是指电介质内部的自由电荷在电场作用下发生位移,从而形成极化电荷。

空间电荷极化通常发生在导体中,由于导体内部的自由电子可以自由运动,受到外加电场的作用,自由电荷会在导体表面积聚形成极化电荷。

三、电介质的极化机制电介质的极化机制决定了它在电场中的极化特性。

根据电介质的性质和结构,极化机制可以分为以下几种:1. 电子极化机制电子极化主要发生在电子绝缘体中,在外加电场的作用下,电子云发生位移,并与离子核产生相对位移,从而使电介质发生极化。

2. 离子极化机制离子极化机制主要发生在电解质溶液中。

电介质的四种极化方式

电介质的四种极化方式是电子位移极化、离子位移极化、偶极子极化和空间电荷极化。

1、电子位移极化

一切电介质都是由分子构成的,而分子又是由原子组成的,每个原子都是由带正电荷的原子核和围绕着原子核的带负电的电子构成的。

2、离子式极化

离子的极化由法扬斯首先提出。

离子极化指的是在离子化合物中,正、负离子的电子云分布在对方离子的电场作用下,发生变形的现象。

离子极化能对金属化合物性质产生影响。

3、偶极子极化

偶极子极化是指在电场作用下,组成介质的分子的固有偶极矩将沿着电场方向排列,所有偶极矩的矢量和不为零,介质产生宏观极化强度。

4、空间电荷极化

空间电荷极化常常发生在不均匀介质中,在外电场的作用下,不均匀电介质中的正负间隙离子分别向负、正极移动,引起电介质内各点离子密度的变化,产生电偶极矩,这种极化称为空间电荷极化。

电介质(dielectric)也就是绝缘体,它们本身是不导电的,即它们不含有自由电子。

因此,与导体相比,电介质对外场的响应是不同的。

对于导体而言,其对外电场的响应就是自由电子定向移动,产生感应电荷,最终达到静电平衡。

而对于电介质而言,其对外电场的响应是束缚电荷的受限移动(移动范围不能超出原子),从而产生宏观的极化电荷。

这种对外电场的响应称为电介质的极化。

极化的微观过程是束缚电荷在外电场中的运动。

任何物质的分子都是由电子和原子核构成的,整个分子是电中性的。

正(原子核)、负电荷(各个电子)在空间中都具有一定的分布。

利用等效理论(原理),对正、负电荷分开处理,可以得到这个分子的等效正电荷的大小、位置以及等效负电荷的大小、位置。

这样,就可以得到分子的等效固有电偶极矩。

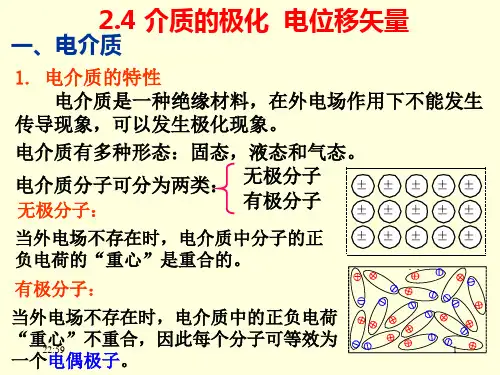

根据对称性,可以将分子分为无极分子和有极分子。

顾名思义,无极分子就是分子等效电极距为0的分子,即分子的正、负等效电荷的位置重合,这要求分子的结构具有某些对称性,如氢分子,四氯化碳分子等。

有极分子就是分子等效电极距不为0的分子,这种情况更为多见。

自然地,这两种分子的极化机制不同。

对于无极分子而言,一旦加上了外电场,原本重合的正、负等效电荷点会分开,产生感生电极距,也称为位移极化。

而对于有极分子而言,不仅仅有位移极化,本身的固有电极距会在外场作用下从原本的杂乱无章到逐渐有序,这种极化称为取向极化。

那么如何定量描述极化的强度呢?极化强度是宏观量,而极化微观机制是微观图像。

将宏观量和微观图像联系起来的有效工具便是微元法,即取一小块体积元,将体积元内所有电极距叠加起来,除以体积元的大小,定义为极化强度矢量。

那么极化电荷的分布情况如何呢?对于均匀的电介质而言,可以想象,电介质体内是不会出现宏观的极化电荷的,因为它们都抵消掉了(想象一下极化的微观过程可知)。

但在表面情况就不同了。

这个表面并不是电介质的理想表面,而是指距离理想表面的距离小于L的地方。

其中L为分子感生电极距中等效正电荷点与等效负电荷点的距离。

电介质中的极化现象与电极化强度电介质是指那些对电场具有响应的物质,当电介质置于电场中时,会发生极化现象,即分子或原子在电场的作用下重新排列,形成正负电荷分离,导致电介质内部出现电极化。

电极化强度是衡量电介质极化程度的物理量,它与电介质本身的性质以及外加电场的强度有关。

首先,了解电介质的极化现象。

电介质通常是非导体,由分子或原子组成。

在电场作用下,电介质的分子或原子会发生重新排列,形成电偶极子。

如以氧分子为例,它由两个氧原子组成,每个氧原子都带有8个电子,靠近核的电子云更密集。

当外加电场作用下,氧分子会发生形变,使得两个氧原子之间的距离增加,导致电子云发生偏移,形成正负电荷分离,从而形成氧分子的电偶极矩。

其次,电极化强度的概念。

电极化强度是衡量电介质内电极化程度的物理量,通常用极化矢量来表示。

极化矢量的大小表示电介质内部正负电荷分离的程度,而方向表示正电荷相对于负电荷的分布情况。

电极化强度与电介质本身的性质以及外加电场的强度有关,一般情况下,电极化强度与电场的强度成正比。

当电介质的分子或原子较易极化时,电极化强度较大;反之,电极化强度较小。

同时,电介质的性质也会影响电极化强度的大小,比如极化时的电介质分子或原子的形状以及分子之间的相互作用力等。

进一步探讨电介质的极化现象与电极化强度之间的关系。

电介质极化是由外加电场引起的,电场的强度越大,电介质分子或原子发生重新排列的程度越大,极化现象也越明显,电极化强度也随之增大。

此外,电介质本身的性质也会影响电极化强度的大小。

一般来说,极化易发生的电介质,如水、酒精等,其电极化强度相对较大;而极化较难发生的电介质,如金属等,其电极化强度较小。

电介质中的极化现象与电极化强度在实际应用中具有广泛的意义。

首先,电介质的极化现象与电极化强度是电容器和电子器件中重要的物理现象和参数。

电容器是利用电介质中的极化现象存储电能的器件,其电容量与电极化强度密切相关。

其次,电介质的极化现象和电极化强度对于电磁波的传播和储存也至关重要。

§3.3 电介质的极化:

一、极化:在外电场的作用下,电介质所发生的变化称之。

二、位移极化:无极化分子的极化。

在外电场的力矩作用下,正负电荷的“重心”发生反向位移而分开的变化。

图

由0P = 变为0P ≠ 。

三、取向极化:有极分子的极化。

在外电场的力矩作用下,分子偶极矩发生转向(趋于和外电场方向一致)的变化。

由0i P =∑

变为0i P ≠∑。

实际上,从机理上分析,有极分子的极化,不是单纯的取向极化,由于电场力的作用,同时还有位移极化,只不过是谁大谁小的问题。

四、极化强度矢量P

1、P :定量描述电介质极化程度的宏观物理量。

2、极化的实质:

不论是哪种介质,极化前0i P =∑

,而极化后,则0i P ≠∑ 。

即极化是分子极矩和由

零到非零的变化。

3、P 的定义:1m i

i P P τ==∆∑

τ∆为物理无限小体积。

因而: P

是宏观矢量点函数。

4、P 与E 的关系:

实验表明:在各向同性电介质中

0P E εχ=

χ:称为极化率,取决于电介质的性质。

当χ处处相同时,亦称为均匀介质。

各向同性:指P 与E 的关系式与方向无关。

各向异性中,用极化率张量描述。