西汉龙凤纹玉佩的时代特征及其辨伪

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:14

龙凤玉佩品相最多变>龙凤玉佩品相最多变龙是中华民族最古老的图腾之一,是国家、帝王以及男性阳刚的象征。

龙的形象集中了虎、蛇、鹰、鱼、牛等九种动物的特征,能适应陆上、水上、天上等各种环境。

在中国人心目中,龙几乎无所不能,因而把龙视为四灵(龙、凤、麒麟、龟)之首。

凤鸟的起源也很早,它是女性的化身,是阴柔美的代表。

凤鸟是由鸡的头、鸳鸯的翅、孔雀的尾、仙鹤的脚组合而成的神鸟,古人把它视为百禽之王。

认为它具备仁、义、德、顺、信五德,象征幸福、和美、团圆。

龙与凤阴阳相对,其组合既代表阴阳和谐,又代表男女相生相合,故有龙凤呈祥、龙飞凤舞之说。

因此龙凤佩最受人们喜爱,自然成为中国吉祥含义最丰富的佩饰。

龙凤玉佩可细分为龙形佩、凤鸟佩、龙凤组合佩、夔龙佩、夔凤佩等几种。

而最早的龙凤玉器造型并不具备后人所描述的形态,其形象是在不断演变的过程中逐渐完善的。

五千多年前的红山文化玉龙主要有两种形态:一是猪首龙形;二是C字形龙。

红山玉凤鸟的形态为一侧面展翅的凤鸟。

商代的龙凤玉器开始雕琢纹饰,西周、春秋时期的玉龙凤多为浮雕,纹饰更加繁密,更富装饰性。

战国、汉代的龙凤玉佩风格大变,形态多变,雕刻技艺高超。

和战国、汉代相比,魏晋时期的玉雕工艺水平大为下降,玉雕作品缺乏神韵,龙凤玉佩呈现线条简练、体态丰满的特点,但线条涩滞,缺乏战国、汉代玉佩线条有力、流畅的风格。

而且在随后的历史中这种特点渐成主流风格,直至明清,无多大变化,浮雕龙凤图案题材的玉器也大体如此。

到了明清时期,龙凤纹饰基本作为其他玉器的装饰,但也有少量龙凤玉佩饰。

夔是传说中的一种动物,形象似龙,只有一足。

如果画成龙则为夔龙,画成凤则为夔凤,夔龙、夔凤佩主要流行于战国和汉代。

汉代玉佩上的龙纹刻纹汉代是中国历史上一个重要的时期,也是中国玉器艺术发展的黄金时期。

在汉代的玉器中,玉佩是一种非常常见且重要的玉器。

汉代玉佩上的龙纹刻纹是汉代玉器中最具代表性的一种纹饰,具有深厚的文化内涵和艺术价值。

一、汉代玉佩的特点汉代玉佩是一种佩戴在腰间的玉器,形状多样,有方形、圆形、椭圆形等。

汉代玉佩的特点是制作精细,纹饰丰富,工艺精湛。

其中,龙纹刻纹是汉代玉佩上最常见的纹饰之一。

二、龙纹刻纹的意义在中国传统文化中,龙是祥瑞的象征,被视为吉祥、权威和神圣的象征。

龙纹刻纹在汉代玉佩上的出现,不仅是对龙的崇拜和敬仰,也是对玉器的神圣和尊贵的体现。

龙纹刻纹的出现,使汉代玉佩更加具有神秘和神圣的气息。

三、龙纹刻纹的形态汉代玉佩上的龙纹刻纹形态多样,有的是单纯的龙身纹饰,有的是龙头与龙身相连的纹饰。

龙纹刻纹的形态不仅展现了古代工匠的创造力和技艺水平,也反映了当时社会对龙的不同理解和想象。

四、龙纹刻纹的技艺汉代玉佩上的龙纹刻纹技艺精湛,刀工细腻。

工匠们运用精湛的雕刻技巧,将龙的形态、鳞片、爪子等细节刻画得栩栩如生。

龙纹刻纹的出现,不仅展示了古代工匠的技艺水平,也为后世的玉器艺术提供了宝贵的参考。

五、龙纹刻纹的文化内涵龙纹刻纹不仅具有艺术价值,还蕴含着丰富的文化内涵。

在中国传统文化中,龙被视为吉祥、权威和神圣的象征,与皇权、权威和吉祥等概念紧密相连。

龙纹刻纹的出现,使汉代玉佩更加具有神秘和神圣的气息,也体现了当时社会对权威和吉祥的追求。

六、龙纹刻纹的艺术价值龙纹刻纹作为汉代玉佩上最具代表性的纹饰之一,具有极高的艺术价值。

龙纹刻纹的出现,不仅展示了古代工匠的技艺水平,也为后世的玉器艺术提供了宝贵的参考。

同时,龙纹刻纹所蕴含的文化内涵和象征意义,使其成为中国传统文化的重要组成部分。

总结:汉代玉佩上的龙纹刻纹是汉代玉器中最具代表性的一种纹饰,具有深厚的文化内涵和艺术价值。

龙纹刻纹的出现,不仅展示了古代工匠的技艺水平,也为后世的玉器艺术提供了宝贵的参考。

新石器时代至西周龙纹在玉器上出现是从新石器时期开始的,一直到清代,经过了几千年的变化,形成了各时代独有的特征。

我国最早的玉雕龙纹,可以说是出现在新石器时期的红山文化。

新石器时期龙纹的特点是:龙首长,似马头,吻部前伸,略往上翘,无耳,长角(长鬣)后披,眼睛突起似凤眼,又像梭形眼,也可称菱形眼。

整体浑圆,没有棱角;通体为圆柱形,光素无纹,只有点缀的网纹,形制厚实古朴,这是新石器时期的重要风格特征。

多是青黄玉质制成,玉质略软,刀法雕琢简拙粗犷。

商代龙纹的特点为:龙身似蛇而短,尾部呈勾卷状,只雕一足;头有独角,角似柱形或蘑菇头形,称兕形角;眼睛多作“臣”字眼、目雷纹眼或斜方格眼,且多雕成张大嘴的姿态,以表示凶猛。

商代早期的龙纹玉雕多为薄片状,阴刻线有单线条和双线条两种,线条以直线为多,有棱有角,在龙的身上出现的纹饰,有重环纹、单环纹和云雷纹。

西周时龙纹的特点是龙纹身体变得细长,身上的纹饰也较复杂,线条多弯形或弧形,这时期的重环纹、云雷纹等纹饰很盛行,在龙的背部出现的脊齿纹比商代时期的密,而且很盛行这种纹饰;龙的兕形角渐渐消失,出现了像头发一样的角,还有云纹式的耳形角;眼睛仍有斜方格眼和“臣”字眼,但“臣”字眼的眼角线拉长,有的拉长再勾卷,形成了西周自己独有的风格。

此外这时期大多不刻划龙足,龙身上的纹饰呈图案化,起着装饰作用。

各个朝代的古玉特点有什么特征风格各个朝代的古玉特点有什么特征风格图照片春秋至汉春秋战国时期,龙体周边以双阴线挤出阳纹线,更突出了龙形的轮廓。

春秋战国时期玉龙特点:龙纹身体更长了,呈曲折形,似英文字母的“s”,我们称之为“S”形或“双S”形龙;龙身上多饰以谷纹纹饰,这是春秋战国时期出现的新纹饰,战国时期广为流行,春秋时期常用的卧蚕纹,纹饰突起,立体感强,刀工讲究;龙纹中的角,有一条基本规则,即“商代没角不是龙,西周有角没有足,晚周角形似耳形,战国与耳全无异”;龙纹的眼睛见不到“臣”字眼了,开始出现单线或双线雕的圆形眼与角度浑圆的方形眼和单凤眼,其双线雕手法是外圈线细,内圈线粗,使眼睛突起,更显有神,形成浅浮雕。

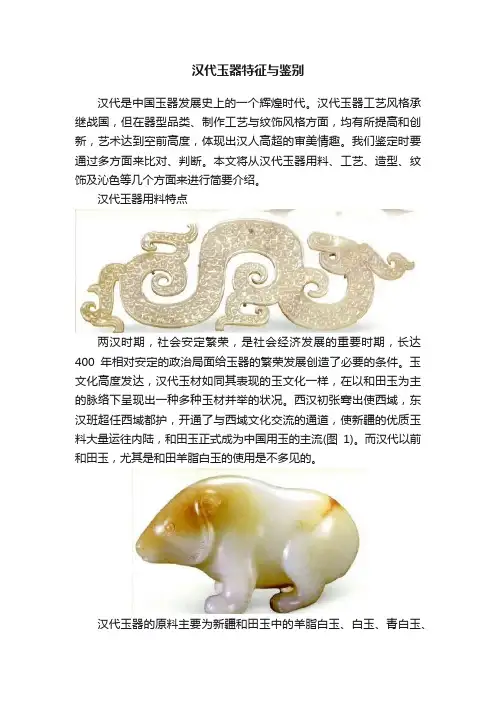

汉代玉器特征与鉴别汉代是中国玉器发展史上的一个辉煌时代。

汉代玉器工艺风格承继战国,但在器型品类、制作工艺与纹饰风格方面,均有所提高和创新,艺术达到空前高度,体现出汉人高超的审美情趣。

我们鉴定时要通过多方面来比对、判断。

本文将从汉代玉器用料、工艺、造型、纹饰及沁色等几个方面来进行简要介绍。

汉代玉器用料特点两汉时期,社会安定繁荣,是社会经济发展的重要时期,长达400年相对安定的政治局面给玉器的繁荣发展创造了必要的条件。

玉文化高度发达,汉代玉材如同其表现的玉文化一样,在以和田玉为主的脉络下呈现出一种多种玉材并举的状况。

西汉初张骞出使西域,东汉班超任西域都护,开通了与西域文化交流的通道,使新疆的优质玉料大量运往内陆,和田玉正式成为中国用玉的主流(图1)。

而汉代以前和田玉,尤其是和田羊脂白玉的使用是不多见的。

汉代玉器的原料主要为新疆和田玉中的羊脂白玉、白玉、青白玉、青玉以及玛纳斯碧玉和少量的岫岩玉、蓝田玉、水晶、玉髓、玛瑙等。

和田玉玉料主要来源于玉龙喀什河,为和田籽料(图2),其时山料因条件不具备尚未开采。

西汉末年到东汉时期,连年征战,国力耗尽,然而厚葬之风不减,于是出现“以石代玉”现象。

陕西地区就出土了大量的用汉白石制作的汉代祭祀用玉,这是因为玉石的开采成本和加工成本都较高,逐渐衰落的国力无法支撑繁多的祭祀活动所需要的大量玉器,遂用易取得、易加工的汉白石代替玉材,是国力渐弱的侧面反映。

水晶、玛瑙和绿松石在汉代玉器中也得到普遍使用。

如西安汉代陈请士墓出土的水晶印,纯净无瑕,洁净透明,质地致密细腻,是水晶中的上等品(图3)。

现代仿汉玉器的材质出于成本考虑,往往用价格较低廉的青海料、俄(罗斯)料、韩(国)料等来替代,仔细观察,不难发现其中的差别。

笔者曾得到一件汉代工字佩(图4),灯光下可以看到玉质呈粥状结构,这并不符合新疆和田玉云絮状结构特征,而是俄料的典型特征。

俄料是俄罗斯产的透闪石玉,成分和新疆和田玉相似,透闪石含量在95%(新疆和田玉透闪石含量在99%)。

纯干货!汉代玉器真假如何鉴别?俗话说,汉承秦制。

汉代作为秦朝之后的一个王朝,在制度上承接了汉代的各项政治制度。

但在玉器工艺和风格上,汉代却与战国时期一脉相承,器型品类、制作工艺与纹饰风格等方面全面继承了战国时期的风格和成果。

整体上说,汉代在玉器艺术上达到空前高度,体现出汉人高超的审美情趣。

欣赏到古人的琢玉技艺,品味高古玉中的历史文化内涵。

也像在品读着年代久远的历史传奇,这些古玉演绎的历史故事隐约可观。

古意融融,人玉灵通,爱玉者喜欢古玉的心境大抵就源于此。

玉器最早是史前人类为了生存或是为了某种目的而制作的石制工具。

从最初被发现到玉文化的最终形成,这其中经历了一个漫长的历史过程。

汉玉起到了承前启后继往开来的作用。

自张骞出使西域和东汉班超西域都护后,汉王朝和西域就此互通有无,这点被后世津津而道的丝绸之路,汉王朝得到了新疆和田玉中的羊脂白玉、白玉、青白玉、青玉等一系列的玉材,由于这些玉材源源不断的运送到汉廷,汉代的玉器得到了前所未有的发展。

西汉的玉器形制特点可说上承战国,变化不大;但到了东汉,新疆白玉源源流入中原,而且出现不少辟邪压胜”的器形,有些玉佩又摹拟神秘的神话故事,更有不少如玉猪和玉坤等陪葬的明器。

那时不少人相信玉可以辟邪、护身,甚至使尸身不朽。

最早发现的汉玉当中,有一件和田玉,为羊脂白,一双翅羽人骑奔马、踏祥云,神态自若,幻游太空,这反映了汉代“羽化登仙”的思想。

汉代玉器造型多种多样,再加上工艺的日益进步,使我们后代人也在不断的仿制汉玉,但是由于难以体会当时社会的文化意蕴和审美情趣,所以在仿制雕琢玉器时会不自觉地融入现代审美理解,使器物的造型或失之夸张,或过于拘束。

丧葬玉则是汉玉器中较有特色的品种,主要有九窍玉、握豚、玉衣、棺璧,其完善、齐全程度可以说是空前绝后的。

作为装饰玉类型的玉蝉、冈卯、司南佩、翁仲都是表达当时的人们向往祥和、太平的美好愿望。

西汉龙凤纹玉佩的时代特征及其辨伪古人常常佩带玉饰品来表明身份、等级,故目前考古发掘到的玉器中,佩玉占了很大数量。

龙作为玉器雕琢的图案,最早出现在新石器时代的红山文化中。

红山文化遗址出土的玉龙皆有孔,可穿挂。

鸟纹用于玉器出现很早,从商代晚期始,凤鸟纹的图案才逐渐增多,龙和凤鸟同时出现在一件器物上,至迟不晚于战国。

如1977年安徽省长丰县杨公乡2号墓出土了一件战国晚期的玉镂空龙凤纹佩,在两条连体龙的腹下,透雕了一对首相背,挺胸卷尾的立态凤鸟。

西汉早期虽然龙纹和凤鸟纹仍是象征主义的,但其头部的眼、口、齿一望便可知是食肉动物的抽象和概括,比较写实。

广东省南越王墓出土的龙凤纹重环玉佩(图1),是西汉早期的典型代表。

该佩直径10.6厘米,青白玉,通体呈扁圆状,内区一游龙,龙张口露齿,挺胸翘尾,四足健壮有力;外区一凤鸟,长翎,长颈,小身,腿似兽腿,长尾分叉外卷。

龙凤相对,寓意吉祥,同时饱含着一种勇往直前的动感。

江苏省扬州市阡江县“妾莫书”墓出土的西汉镂雕龙凤纹玉佩,长12厘米,是西汉晚期的作品。

鸟纹透雕在佩的上端,头顶生出一条三叉花形的冠饰,喙连于翅边,长尾后卷,仍以龙凤为题材,但形象已抽象化。

不论龙、凤或云纹都以曲线处理,图案化的效果已胜过龙凤主题的强调。

笔者最近见到了一件现代仿西汉的龙凤纹玉佩(图2),长9.7厘米,厚0.3厘米。

镂空两面雕,扁圆形,一边为龙头,一边为凤头。

龙张口圆眼,龙的上部和腹下各雕有一细身小龙,足和尾均简化为卷云纹。

凤嘴紧闭,没有生气。

整件器物用朱砂和泥土做旧。

粗看,还有些古意,但仔细观察,发现有许多漏洞。

1. 仿品玉质粗糙,不透明,表面混浊,有弱酸腐蚀的痕迹。

朱砂色发黑,朱砂和泥土浮于表面。

2. 西汉玉龙的龙头都较威猛,眼睛处减地凸起雕刻或阴线刻。

龙眼为水滴形,并不太圆,但雕刻得流畅、随意,给人以栩栩如生的感觉。

这件仿品龙头太大,眼睛过圆,龙头上的角与龙头比例不协调,刻工呆板、工整,没有达到西汉玉雕的工艺水准。

古玉界:春秋战汉玉龙如何鉴别区分?春秋时期的玉龙造型除了延续商周时期的玉玦外,龙的特征已不明显,诸如五官不清晰,角、耳、足、爪、尾等部位或省去、或变形,给人以神幻莫测之感。

春秋时期的玉龙已不见“臣”字形目和瓶形角,外形更似虎,或龙、虎合二为一。

春秋龙纹玉佩龙身的纹饰更加繁密,有的甚至布满全身,极具图案化;主体纹饰以变形夔纹(夔纹是传统装饰纹样的一种,是青铜器上的装饰。

夔是神话中形似龙的兽名)为主,或辅以圆圈纹、纽丝纹、网纹、人字形纹等;阴刻双勾线技法逐渐少见,代之以浅浮雕加细密阴线刻纹技法。

春秋龙纹玉佩战国玉龙的龙身很长,婉蜒曲折,造型呈s形状;一般成对出现,也有云雷纹、柳条纹、前状滴水纹、丁字纹、工字纹等辅助纹饰。

战国玉龙战国早期的玉龙战国早期的玉龙战国时期的玉龙数量之多、造型之美、雕琢之精,可谓历代之冠,是古代玉龙制作史上的第一个高峰期。

由于玉料的珍贵,玉作都不外乎随形选料或者随料选形,所以在形制上几无一定之规,呈现“玉龙百态”,但其形制依然有规律可寻。

根据考古发掘和调查,以及征集的玉龙造型形态,战国玉龙大体可分为两大类型:复合型龙和单个型龙。

战国玉龙战国龙纹玉佩战国玉龙汉代早期玉龙之首近似战国龙的形状,风格与战国晚期玉龙较为相似。

到了中晚期,龙首逐渐变长,随着龙首的拉长,龙嘴也相应开阔了,嘴角的长度几乎相当于它的整个头部。

嘴唇上翘,上、下獠牙尖利,眉、额、鄂部的棱角分明硬折,角从头部向后或向上伸卷,眼眶较大,上拱,眼球呈垂囊形,龙体用一些阳线勾勒出各个部位及轮廓,或刻有简单的变体勾云纹、T形纹、滴水纹、柳叶纹等纹饰。

西汉早期的玉龙西汉龙纹玉饰徐州博物馆西汉双龙纹玉佩徐州博物馆东汉时期龙形佩春秋战汉玉龙应该如何鉴别区分?。

古代玉器中龙纹的演变(汉)(五)古代玉器中龙纹的演变(五)图1 西汉龙凤纹出廓玉璧广东省广州市南越王墓出土图2 西汉龙形玉佩江苏徐州狮子山汉墓出土图3 西汉龙纹玉饰湖南省长沙市咸家湖徒壁山1号墓出土图4 西汉龙凤纹镂空玉璧广东省广州市南越王墓出土图5 西汉龙纹玉珩广东省广州市南越王墓出土六、汉代汉代,统一国家和封建统治秩序重新建立,国力强盛,社会进步,经济文化较为发达。

随着社会的发展,统治阶级需要利用龙这一人们崇尚的、神灵幻化的、理想性的人文动物,作为宣扬皇权的工具。

《史记高祖本纪第八》说“其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇,是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上,己而有身,遂产高祖。

”这个故事显然是在统治者的授意下编的,意思是汉高祖刘邦老娘在梦中与龙交配而产刘邦,而且,刘邦老爹还亲眼目睹了自己老婆与龙交配的这一幕,还有记载说刘邦长大以后每次喝醉酒的时候,都有人看到他身上有龙出现。

编这个故事的目的无非是说汉高祖刘邦是个龙种,以此来证明推翻暴秦之合法,统治天下之必然,可见龙与皇帝已一体化了。

从此,龙成为专制皇权的象征,龙纹主要就作为皇权的标志。

汉代是龙纹造型的真正定型期,在形式上达到了一个空前的高度,这一历史背景也充分反映在汉代玉器龙纹上。

我们看到,汉代玉龙一改战国时期那种自由奔放、生机勃勃、姿态万千的特点,而逐渐趋于表现龙的凶猛威武之态、翻云覆雨之势、气韵生动之神采。

此期龙纹大多与螭虎纹、凤纹组合或单独出现,作为玉璧(图1、图4广东省广州市南越王墓出土)、玉珩(图5广东省广州市南越王墓出土)、玉璜、玉环、玉觿、韘形佩等器物的装饰纹样,并出现了四灵题材中的龙。

单独成器的玉龙数量较少,代表者如江苏徐州狮子山汉墓出土的一件玉龙(图2),长17.1、宽10.8、厚0.6厘米,青白玉质地,局部有褐色沁,龙体蜷曲呈“S”形,作回首状,长尾上卷,器表遍布勾连云纹以示龙鳞,身边饰以镂雕云纹。

综合大量考古出土资料,此期龙纹之主要特征可总结如下:1.龙身蟠曲如战国者,但弯转个数较少,多作团龙状。

古代龙形玉器的时代特征和演变(魏晋南北朝至清代篇)龙是中华民族的象征,其形象是各类艺术形式表现经久不衰的题材之一。

以龙的形象作为主题纹饰的玉器,是中国古代玉器中的一大类型,其历时之长久,工艺之精巧,形制之繁复,构图之多变,寄寓之丰富,均为其它纹饰所不及。

如果说,龙文化是五千年华夏文明的一种凝结,那么作为造型艺术的龙纹玉器,堪称是龙文化的载体。

从史前时期到清代,历经数千年的变化,形成了各时代独有的特征。

古玉器中的龙纹有一个从简约到繁复,从宗教化向艺术化,从随意性向规范化发展并蔚为多元的发展过程。

因此,探讨和研究历代玉器上的龙纹图案,可以使我们了解我国龙的发展和演变过程,对于古玉器的鉴定和断代也是一种非常重要的依据。

以下对历代龙纹玉器的基本特征作一简单的综合论述。

七.魏晋南北朝魏晋南北朝是中国历史上动荡、分裂的时期,在玉器发展史上也是处于萧条的低谷阶段,故这一时期的墓葬出土的玉器很少。

从迄今为止出土的少量龙纹玉器看,基本延续汉代的风格。

最具代表性的是1951年江苏省南京市邓府山3号墓出土的龙凤形玉佩,玉呈青白色,作龙蟠与凤栖状,先将玉片裁出龙凤形体,再雕刻其部位纹饰而成,龙曲颈卷身,向背上卷,呈倒“s”形,凤即栖在上卷的龙尾上,侧首与龙首相背。

图1 魏晋南北朝龙凤形玉佩江苏省南京市邓府山3号墓出土八.唐代唐代是我国历史上最富强的朝代之一,其间国力强盛,经济繁荣,文化发达。

唐代的统治者依然把龙纹作为皇权的标志,龙的造型较之前更加成熟、完善(图2唐代铜镜上的龙纹),玉器的龙纹上亦反映了这一点,龙纹表现的威武雄壮、富态华丽、蓬勃向上。

图2 唐代龙纹铜镜唐代玉龙纹特征鲜明:龙身若蛇,躯干粗壮,背部以脊齿纹表示背鳍;四肢矫健、较长,呈奔跑状,小腿关节处多有山羊胡子状的腿毛;龙爪肥硕,为三趾,爪尖锋利;尾端光秃,不作装饰;龙体或光素无纹,或遍布斜格纹龙鳞;后者之腹部多有蛇鳞纹;龙嘴大张,嘴角超过眼梢;上唇外翻,露出的牙齿细密若梳板状,颚下多有髯;耳部呈树叶形;龙角主要有分叉角、尖角两种;龙纹周围开始增加诸如火焰珠、朵云纹等辅助纹饰。

古玉界:战汉时期玉龙大赏龙形玉佩战国长20.5、通高11.5、宽6.5、厚0.5厘米现藏于宝鸡青铜器博物馆玉质青白色,半透明;器表受沁,局部白化。

采用璧边料加工而成,器呈半圆弧状。

“几”字形龙,龙回首,拱身,卷尾与背部相接,背上部一圆穿,穿偏龙首侧;龙无目,卷唇,长角后扬,向上翻卷;一足置后腹下。

通体以阴线勾勒龙的肢体轮廓,以谷纹装饰龙身。

龙凤形玉佩(1对)战国上:长27、宽10、厚0.3厘米下:长26.5、宽10、厚0.3厘米现藏于宝鸡青铜器博物馆玉质青色,半透明,光洁温润;局部受沁白化。

器形较大,呈“风”字形,对称设计,一端为凤,一端是龙,龙、凤共身。

龙回首,圆目,斧形嘴,长角向上回卷至龙首顶部;背部拱起,中央有一圆穿,足置于下腹部;凤昂首,圆目,勾喙,长冠后扬接龙背;曲颈挺胸,展翅,尾部接龙身。

均以单阴线勾勒龙、凤的肢体轮廓,龙身饰谷纹。

龙形玉佩(1对)战国上:残长23.8、宽9.5、厚0.5厘米下:残长22.2、宽9.6、厚0.4厘米现藏于宝鸡青铜器博物馆玉质青色,半透明;局部受沁白化。

器体较大且厚重,呈“风”字形,龙首残失,背部拱起,卷尾与背部相接;龙前后腹下各设一足;背部中央有一穿。

通体以单阴线勾勒龙的肢体轮廓,龙身饰谷纹。

做工较粗疏,器壁有开料痕迹。

龙形玉佩(1对)战国上:长18.7、宽9.4、厚0.7厘米下:长19.2、宽9.3、厚0.4~0.5厘米现藏于宝鸡青铜器博物馆玉质灰绿色,半透明,器表点状受沁白化。

龙呈“几”字形,回首,拱身,卷尾。

龙长吻向上翻卷,无目,长角后扬且向上折翘;背部弓起,中央有一圆穿;前后腹下各设一足,一爪从背部伸出与吻部相接,一爪置于腹下;龙尾分歧上卷与背部相接。

通体以单阴线勾勒龙的肢体轮廓,龙身饰谷纹。

器表有开料痕迹,做工较粗。

龙形玉佩(1对)战国上:长21、宽10.2、厚0.3厘米下:长21.2、宽9.9、厚0.4厘米现藏于宝鸡青铜器博物馆玉质深青绿色,半透明,表面光洁莹润,有玻璃光泽,局部受沁白化,有褐色斑。

汉代王墓出土凤纹玉器赏析凤鸟纹装饰出现得很早,考古资料显示,早在新石器时代就出现了凤纹图像。

在新石器时代的诸多文化类型中都出现了不少凤鸟图案,而且其装饰的大都是祭祀用的神器或随葬品,说明当时凤鸟崇拜的观念已相当浓厚。

究竟是什么使得原始先民们如此推崇凤鸟纹样呢?首先,凤的形象源生于一些鸟类图腾的融合,这种融合并不是凭空的臆造,而是一种有意识的综合与创造,可谓“源于自然而又高于自然”。

其次,进入新石器时代以后,原始农业产生并成为人们主要的生活来源,而各种自然现象的变化对这种生业形态有着决定性的影响。

为了祈求风调雨顺、农业丰收,一些与自然现象有密切关系的动物崇拜便产生了。

在古人模糊的思维中,认为一些鸟禽的行为方式与自然现象的变化有着神奇而密切的关系,仿佛就是这些自然现象的创造者、召唤者和象征物,有着一种神秘的力量。

而且鸟禽善于飞翔,能够自由地翱翔于天际。

因此,在原始先民的心目中,鸟禽具备有呼风唤雨、通天达地的特异功能,从而产生对凤鸟的崇拜。

凤既是集众多鸟禽的别称和化身,也是集这些鸟禽的优秀品质于一身之大成者,是多元一体化的百鸟之王。

同时凤的形象不完全是某种自然物,而是若干种自然物的综合,也是古代各个不同氏族相互联系、融合,并且吸收对方图腾特征的结果。

到了汉代,随着羽化升天观念的盛行,龙凤纹玉璜龙凤纹玉璜拓片出土于徐州狮子山西汉楚王墓甬道中,是众多玉璜中最为精美的一件。

系新疆和田白玉雕琢而成。

宽21.1厘米,高4.2厘米,厚0.4厘米。

璜体上下两侧和两端皆减缘形成牙槽,中部较大部分减缘,与一般玉璜不同。

玉璜两面纹饰相同,毎面以穿孔为中心,中间为一兽面纹,两侧各雕一龙,龙首一侧为凤喙,龙身旁布满凤羽。

整件玉璜全部采用浅浮雕,两面共雕饰20条龙、4只凤鸟和两个兽面,即使穿系孔的周边亦浮雕出圆廓,不留空白。

纹饰饱满,密而不塞,构图奇妙,工艺精湛。

出廓龙凤纹玉戈徐州狮子山西汉楚王墓出土。

新疆和田白玉,长17.2厘米,宽11厘米,厚0.71厘米。

每日美玉:龙凤纹玉璧(西汉)

龙凤纹玉璧(西汉)

和田籽玉,被公认为是透闪石玉中品质最优的玉种,我们的祖先在长期的实践中已经得出了这样的结论:只有新疆和田籽玉才被称为玉,或真玉,出产于其他地区的玉种则被称之为“玉石”。

这样的定义足以表明和田籽玉在品质上的魁首地位!

和田籽玉只出产自新疆和田地区的玉龙喀什河和喀拉喀什河流域,经历几千年的采挖,尤其是近二十年的疯狂开采,优质的和田籽玉已经日渐枯竭。

资源储量的减少、开采难度的加大都在推高和田籽玉的价格,优质的和田籽玉已经是一玉难求,和田籽玉已经成为玉中翘楚,更成为藏家们追捧的珍品。

《今相玉》,作为玉文化交流平台,秉持“弘扬玉文化、传播玉知识、结识玉友人”的理念,让更多人了解和田籽玉、让更多人喜爱和田籽玉、让更多人接触到真正的和田籽玉……

《每日美玉》这个栏目中,每天都发布一件美玉的视频,从玉质、题材、雕工等角度,与您一起全方位欣赏品鉴每一件精品。

浅谈汉代玉雕的发展及时代背景汉代玉雕艺术是中国古代玉文化的重要组成部分,也是中国玉器工艺发展的重要阶段。

汉代是中国历史上一个重要的朝代,玉雕艺术在这一时期得到了迅速发展,成为了当时的主要工艺品之一。

本文将从汉代玉雕的发展及时代背景出发,对汉代玉雕的特点以及发展过程进行分析,以期了解汉代玉雕在历史上的重要地位和作用。

一、汉代玉雕的发展历程汉代是中国历史上一个具有重要影响和意义的时期,统治者实行“汉化”的措施,以汉文化为中心的中原文化大力发展。

在这样的政治氛围下,玉器工艺得到了蓬勃的发展,成为当时的流行工艺品之一。

汉代玉雕的发展经历了三个不同的阶段。

1. 前汉时期(公元前206年—公元8年)前汉时期,玉雕技艺逐渐成熟,工艺水平得到了提高。

当时的玉雕作品多为玉璧、玉琮、玉圭等礼器,这些器物主要用于奉祭和礼仪场合,具有明显的宗教和礼仪属性。

玉璧是中国古代用于祭祀神灵的一种器物,它的制作讲究对称和规整,代表了当时工艺技术的最高水平。

玉琮、玉圭等礼器的制作也十分精湛,大小、形状、纹饰都非常讲究,展现了当时玉雕工匠的精湛技艺。

西汉时期,汉代玉雕迈入了一个新的发展阶段。

当时的玉雕作品更加注重装饰和纹饰,制作工艺进一步精细。

在这一时期的玉雕作品中,除了礼器之外,还出现了大量的人物、动物、神话题材等多样化的题材。

比如《雕龙纹玉佩》、《玉鸮纹玉璋》等作品,都展现了当时玉雕艺术家对于形象的塑造和纹饰的创新。

东汉时期是中国古代玉雕艺术发展的一个高峰期。

当时玉雕作品的题材更加丰富,而且工艺水平也有了进一步的提高。

这一时期出现了许多珍贵的玉雕作品,如《玉玺》、《玉玛瑙佩》、《玉觥-鸟文灌》等,这些作品在造型和纹饰上都具有独特的艺术风格,成为了当时社会的珍贵工艺品。

二、汉代玉雕的时代背景汉代是中国历史上一个繁荣昌盛的时期,政治、经济、文化都取得了较大的进步。

在这样的时代背景下,玉雕工艺得到了空前的繁荣发展,这与当时社会的多方面因素密切相关。

透雕龙凤纹重环玉佩的解说词

透雕龙凤纹重环玉佩是一种具有深厚历史文化内涵的传统工艺品,它以玉石为材料,经过精湛的雕刻工艺而成。

首先,我们来谈谈它的外观特点。

这件玉佩采用了透雕工艺,将龙凤纹样栩栩如生地雕刻于玉石之上,展现出细腻的纹理和精美的工艺。

龙和凤在中国传统文化中分别象征着男性和女性的美德和力量,因此这样的纹饰不仅仅是装饰品,更是一种文化符号的体现。

其次,让我们来探讨一下它的历史意义。

透雕龙凤纹重环玉佩在中国历史上有着悠久的传统,它不仅是古代贵族的饰品,更是一种身份和地位的象征。

在古代,玉佩被视为吉祥物,具有驱邪避害的寓意,因此被佩戴在身上以求得平安吉祥。

同时,玉在中国传统文化中也被赋予了高贵和纯洁的象征,因此玉佩的制作和佩戴都受到了特殊的重视。

最后,让我们来谈谈它的艺术价值。

透雕龙凤纹重环玉佩不仅在工艺上体现了匠人的高超技艺,更在艺术上展现出了中国传统审美观念。

其精湛的雕刻工艺和独特的设计风格使得这件玉佩成为了艺术收藏家们追逐的珍品。

它的出现不仅是对古代工艺的传承,更是对中国传统文化的传播和弘扬。

总的来说,透雕龙凤纹重环玉佩作为一种传统工艺品,不仅在外观特点上展现出了精湛的工艺,更在历史意义和艺术价值上具有了深远的内涵。

它承载了丰富的文化内涵,是中华传统文化的重要代表之一,也是中华民族宝贵的文化遗产。

西汉透雕龙凤纹重环玉佩欣赏~南越王博物馆馆标同款

西汉透雕龙凤纹重环玉佩

•此物系西汉时期白玉配饰!器型纹饰跟南越王博物馆~馆藏透雕

龙凤纹重环玉佩、几乎一模一样!这是一块由和田白玉雕成滴龙凤配!

•西汉以前白玉由皇族垄断、汉代时和田玉玉雕才用原料都是籽料滴!清中期以后、才开始出现山料和田玉!

•西汉老坨工拍摄!汉代玉器侧看水波粼粼之美、玻璃光泽漂亮!

•抛光痕迹、坨工拍摄!鉴赏高古玉要点:坨工鉴定真伪、沁色辅助推算年龄;玉理质变也是一块高古玉年龄的体现、纹饰断代!

西汉玉器多玻璃光泽、边角锋利;常用雕刻技法:游丝毛雕、镂空雕、浮雕、圆雕等!王侯级玉佩饰纹饰多龙凤纹、形状多以片状为主;偶有圆雕出现!

西汉高古玉从收藏价值来说、远高于清代!因为高古玉玩滴是文化、玩的是历史的传承!清代古玉玩的是白润、手感!西周高古玉玩的是神秘感!战汉高古玉~其价值远高于明清古玉!。

战汉玉器的艺术特点及鉴赏(三)战国时期四节龙凤形玉珮出土于湖北曾侯乙墓,玉质温润,全器有四件佩饰和三个环组成,透雕成7龙4凤4小龙组成,主珮为龙凤合体,设计构思非常巧妙图4 战国早期曾侯乙墓出土的十六节玉组珮以上两件玉器是战国早期玉器的重要代表作品,加工工艺精良成熟,玉质为白润细腻和田玉。

曾侯乙墓位于湖北随州,我们大多数人应该知道在曾侯乙墓出土了著名的青铜编钟,其实还有非常多的精美玉器,其中最令人叹服的一件玉器是十六节玉佩。

这件玉器工艺超绝,尽管再具体装饰纹饰上还有春秋遗风,但是整体风格已经是很成熟的战国玉器,加工工艺也十分高超,这里面用到的制玉工艺有:镂空,圆雕,浮雕,阴刻,套环,拉丝,打磨,抛光等几乎所有的玉加工工艺。

加工工具也有明显不同春秋,包括钻孔等工艺已经明显区别于春秋时期玉器,钻孔不再常见类似喇叭口呈现,说明用于石英砂的媒介体的强度及硬度有很大的提高。

工艺的提高也为更丰富的艺术创作提供了条件。

图5这件出土于山西现藏山西博物馆的战国玉器也是非常精彩的,造型呈S形十分灵动,龙回首张望,非常有韵律,动感很足;身体装饰蟠虺纹,共有4组蟠虺纹,很是华丽精彩,起突饱满充实。

龙是古代帝王的象征,所以龙纹形象的玉器也反应古代帝王们的精神气质。

相较与战国早期,战国中期龙形玉器造型的灵动性开始凸显,龙形多呈现S形,有一种不稳定的感觉,却又不是过分张扬霸气,好像正在开始蠢蠢欲动的状态,好像一个少年时期的龙懵懂无知的闯入天际,准备开拓自己的一番天地一样。

而到了战国晚期,龙形玉器造型有了很大的变化战国时期S形玉龙珮这件玉器亦是这个时期的玉器作品,对比看,韵律感尤其好,身体一侧装饰三组蟠虺纹,华丽贵重。

整体呈“S”形极具美学品味,与山西这件相比较虽造型略有差异,但工艺特征造型韵味均出自一脉,应为同期的玉器作品。

玉龙的另一面,龙身上面有清晰的三只蟠虺纹装饰(黄线标注三只蟠虺图案)到了战国晚期图6在1977年出土的安徽长丰杨公墓的几件龙纹玉器,可以说是战国晚期玉器精彩代表。

和田玉雕《龙凤匜》出炉耗时一年价值千万咸丰龙凤大花钱冬季帮你滋润起来的时令糖水原始时代的石器和骨、玉雕刻沉香行业的黄金时代还有多久?汉螭纹玉佩青花龙凤纹瓶烧制时期推断新石器时代的良渚玉器的鉴定南北朝青玉朱雀纹玉佩新石器时代玉喇叭形饰

西汉龙凤纹玉佩的时代特征及其辨伪

古人常常佩带玉饰品来表明身份、等级,故目前考古发掘到的玉器中,佩玉占了很大数量。

龙作为玉器雕琢的图案,最早出现在新石器时代的红山文化中。

红山文化遗址出土的玉龙皆有孔,可穿挂。

鸟纹用于玉器出现很早,从商代晚期始,凤鸟纹的图案才逐渐增多,龙和凤鸟同时出现在一件器物上,至迟不晚于战国。

如1977年安徽省长丰县杨公乡 2号墓出土了一件战国晚期的玉镂空龙凤纹佩,在两条连体龙的腹下,透雕了一对首相背,挺胸卷尾的立态凤鸟。

西汉早期虽然龙纹和凤鸟纹仍是象征主义的,但其头部的眼、口、齿一望便可知是食肉动物的抽象和概括,比较写实。

广东省南越王墓出土的龙凤纹重环玉佩(图 1),是西汉早期的典型代表。

该佩直径10.6厘米,青白玉,通体呈扁圆状,内区一游龙,龙张口露齿,挺胸翘尾,四足健壮有力;外区一凤鸟,长翎,长颈,小身,腿似兽腿,长尾分叉外卷。

龙凤相对,寓意吉祥,同时饱含着一种勇往直前的动感。

江苏省扬州市阡江县“妾莫书”墓出土的西汉镂雕龙凤纹玉佩,长12厘米,是西汉晚期的作品。

鸟纹透雕在佩的上端,头顶生出一条三叉花形的冠饰,喙连于翅边,长尾后卷,仍以龙凤为题材,但形象已抽象化。

不论龙、凤或云纹都以曲线处理,图案化的效果已胜过龙凤主题的强调。

笔者最近见到了一件现代仿西汉的龙凤纹玉佩(图 2),长9.7厘米,厚0.3 厘米。

镂空两面雕,扁圆形,一边为龙头,一边为凤头。

龙张口圆眼,龙的上部和腹下各雕有一细身小龙,足和尾均简化为卷云纹。

凤嘴紧闭,没有生气。

整件器物用朱

砂和泥土作旧。

粗看,还有些古意,但仔细观察,发现有许多漏洞。

1.仿品玉质粗糙,不透明,表面混浊,有弱酸腐蚀的痕迹。

朱砂色发黑,朱砂和泥土浮于表面。

2.西汉玉龙的龙头都较威猛,眼睛处减地凸起雕刻或阴线刻。

龙眼为水滴形,并不太圆,但雕刻得流畅、随意,给人以栩栩如生的感觉。

这件仿品龙头太大,眼睛过圆,龙头上的角与龙头比例不协调,刻工呆板、工整,没有达到西汉玉雕的工艺水准。

3.西汉一般有若隐若现的细阴线纹,俗称游丝毛雕。

粗阴线为极细的线条密集而成。

仿品是用较粗的刀一次刻成。

4.西汉龙和凤的腿如兽腿,健壮有力,爪子也很有力度。

仿品则只雕有一条龙腿,且柔软无力,其余的简化为卷云纹。

5.西汉的凤鸟纹大多头小,喙长大而下勾,顶部装饰有夸张的长翎,长颈,小身,长尾分叉,外卷。

仿品凤鸟头小,喙也小,不具备西汉凤鸟纹的特点。

6.西汉器物线条婉转流畅,具有一种力量无穷的动态美和生命力。

仿品线条生硬、粗糙、死板。

现代仿古玉器很多,有些仿古玉几可乱真,但只要从玉质、玉色、制作工艺、时代特点等方面小心鉴别,还是可以辨明真伪的。

游戏试玩、

/ yxs3wwk。