严复译《天演论》与《进化与伦理》

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:5

天演论严复译文

以下是5个关于《天演论》严复译文及其出处、意义的赏析:

1.《天演论》是严复翻译赫胥黎的《进化论与伦理学》的一部

分,其译文准确、流畅,既忠实于原著,又符合中文表达习

惯。

严复在译作中加入了自己的观点和评论,使得译文更具思想性和启发性。

2.《天演论》的翻译和出版,对于当时的中国社会产生了深远的

影响。

它激发了人们的爱国热情和民族自信心,推动了中国的现代化进程。

此外,《天演论》的译文风格也具有很高的艺术价值,为汉语翻译史上的经典之作。

3.《天演论》的译文不仅传达了原著的基本思想,还融入了严复

自己的见解。

他强调了人类社会与自然界的互动关系,认为人类应该在适应自然的同时,发挥主观能动性,推动社会的进步和发展。

这种思想在当时的中国社会具有很强的现实意义和指导意义。

4.《天演论》的译文语言优美、流畅,表达力强。

严复在翻译过

程中,不仅注重传达原著的思想内容,还注重语言的艺术性和美感。

他的译文简洁明了,富有节奏感,读起来朗朗上口,给人以美的享受。

5.《天演论》的出版标志着中国近代思想史上的重要事件。

通过

翻译和出版赫胥黎的《进化论与伦理学》,严复向中国介绍了

西方进化论的思想,并以此为契机引发了一场思想启蒙运动。

这不仅促进了中国社会的现代化进程,也对全球思想史产生了深远的影响。

《天演论》严复译文是中国近代翻译史上的经典之作,其译文准确、流畅、具有思想性和启发性。

同时,《天演论》的出版也标志着中国近代思想史上的重要事件,对于中国社会的现代化进程产生了深远的影响。

斯宾塞学说、达尔文进化论,严复翻译的《天演论》之间的关系从进化的哲学观念到科学进化论进化论,旧曰演化论,是一种认为自然界万物都处于不断变动中的观念,与之相对应的是物种不变论。

1859年,达尔文在《物种起源》中以详实的材料、生动的言语和严密的逻辑,对进化这一传统命题做出了新的诠释。

他认为,进化的机制在于大自然对生物后天差异性的选择,即在世世代代的生存斗争中,大自然倾向于使那些有益的变异得到保留,而使那些有害的变异遭到淘汰。

达尔文将这一解释概括为自然选择。

达尔文的自然选择排斥一切涉嫌目的论、进步论的主观因素,代之以更为客观的科学精神和极具说服力的科学论证,为进化从一种抽象的哲学观念升华为彻底唯物的科学理论奠定了坚实基础。

因此,自然选择是达尔文进化论的核心和精髓。

斯宾塞的进化观奠定了其社会进化学说的基础。

早在1850年以前,斯宾塞便在思考进化的问题,其社会进化思想在开山之作社会静力学中已初现端倪。

斯宾塞对进化的思考源自他宏大的哲学构想。

涉猎生物进化问题,正是要为他的社会动力学奠定基础。

从时间上判断,斯宾塞对社会动力的研究,要早于物种起源的问世,因而它不可能是基于达尔文进化论。

真正对斯宾塞进化观的形成产生决定性影响的, 乃是19世纪初的拉马克进化论。

华莱士写道: 显然,斯宾塞的生物学思想完全基于拉马克学说,强调获得性征的遗传。

他们的差异集中体现在两人对进化、适者生存和生存斗争三大概念的不同理解上。

首先,达尔文与斯宾塞对进化本身的理解有着天壤之别。

斯宾塞坚信进化即进步的法则,认为从低等生物到作为最高生物形式的人类之间构成了一个线性的、呈不断上升趋势的、向前发展的必然过程。

这种必然进步观遭到达尔文的坚决反击。

他驳斥道: 我不相信任何一成不变的法则我不相信有什么必然发展的法则。

达尔文甚至不愿使用进化这个被斯宾塞赋予方向性和目的论色彩的术语,他通常用变异的遗传来描述生物个体毫无方向和目的的演变。

达尔文的进化实为分支的演化,呈树状,而拉马克斯宾塞式的进化乃是线性的进步或发展。

《天演论》《天演论》《天演论》是一部由严复译述的中国近代较早介绍西方资产阶级理论的著作。

《天演论》,原名《进化与伦理》(Evolution and Ethics and other Essays)是英国生物学家赫胥黎(T.Huxley)的一本论文集。

严复(1854—1921,字又陵,号几道,福建侯官人。

少年时曾入福州船政学堂读书,1877年被派往英国学习海军,1897年回国后曾任福州船政学堂教习,次年调任天津北洋水师学堂总教习)在甲午战争之后译述其中的前两篇,并以《天演论》为书名。

在译述时,严复写了序言并加了不少案语。

1897年12月18日起该书陆续在严复主持的天津《国闻汇编》上发表,次年,由沔阳卢氏慎始基斋刊行。

《天演论》主要介绍英国生物学家达尔文的进化论思想。

严复翻译此书的意图,就是通过宣扬其中的“物竞天择、适者生存”的进化论思想,表达自己要求变法自强的政治观点。

呼吁只有顺应“天演”的规律,厉行变法,才能由弱变强,获得生存,否则就有被淘汰和亡国灭种的危险。

正如他在《译〈天演论〉自序》中说的:“此书于自强保种之事,反复三致意焉”。

这也正适应了中国社会救亡图存的需要,因而向中国人民敲响了民族危亡的警钟。

严复解释“物竞者,物争自存也,天择者,存其宜种也”,并强调这一原则也适用于人类,“民民物物,各争有以自存,其始也种与种争,及其稍进,则群与群争,弱者常为强肉,愚者常为智役。

”根据这一观点,他认为当时的中国处于与其他国家竞争生存的世界中,中国是弱者,因而不能再夜郎自大、愚昧无知、空谈夷夏了。

因而他强调要“与天争胜”,要自强、自立、自力、自主,也就是要唤起中华民族的觉醒。

《天演论》的问世,轰动全国,风行一时。

康有为读到《天演论》译稿后,称赞严复是精通西学的第一人,并在《孔子改制考》中吸收了进化论的历史观。

梁启超也根据进化论的观点在《时务报》上大作文章。

《天演论》中进化论的介绍和传播,是对近代早期知识分子的一次重要思想启蒙,在近代中国的变革中起到了重大的推动作用。

宣传资产阶级民主革命的主要著作有:

《天演论》:严复翻译了赫胥黎的《进化与伦理》,该书是中国近代史上第一部系统介绍西方学术思想的译作,对当时的中国思想界起到了极大的启蒙作用。

书中提出了“物竞天择,适者生存”的观点,对中国社会产生了深远的影响。

《民报》:孙中山在海外期间创办的一份刊物,该刊是孙中山宣传资产阶级民主革命的重要阵地,也是中国近代史上最有影响力的政治类报纸之一。

孙中山在该刊上发表了许多重要文章和演讲,阐述了他的三民主义思想和民族、民主救中国的理念。

《新青年》:陈独秀等人主编的一本新文化运动时期的著名期刊,该刊提倡民主、科学、自由等理念,反对封建礼教和传统价值观,推动了中国的思想解放和文化进步。

这些著作都是宣传资产阶级民主革命的重要文献,对中国近代史上的政治、经济、文化等方面都产生了深远的影响。

爱国主义教育基本知识一、填空题1、1860年洗劫和烧毁圆明园的是(英法联军)。

2、鸦片战争后,提出"师夷长技以制夷"思想的是(魏源)。

3、严复将英国人赫胥黎的《进化与伦理》的前两章翻译为(《天演论》)。

4、1935年中国共产党北平临时工作委员会领导发动的抗日救亡运动是(一二•九运动)。

5、全国性抗战开始后,中国军队取得第一次重大胜利的战役是(平型关战役)。

6、1945年8月,毛泽东发表号召对日本侵略者实行全国规模反攻的文章是(《对日寇的最后一战》)。

7、(林则徐)是近代中国睁眼看世界的第一人。

8、(中华人民共和国的成立)标志着中国的新民主主义革命取得了基本的胜利,标志着半殖民地半封建社会的结束。

9、五四运动中,工人阶级发挥了决定性的作用,开始领导中国革命,中国革命由此进入到(新民主主义)革命阶段。

10、1898年严复翻译出版了(《天演论》),他用“物竞天择”、“适者生存”的社会进化论思想,向中国人敲响了振聋发聩的警世钟。

11、1971年10月美国总统(尼克松)访华,标志着新中国经过长期不懈的努力,终于打开了中美关系正常化的大门。

12、(1978年)开始的关于真理标准问题的大讨论,是继延安整风之后又一场马克思主义思想解放运动。

13、1936年12月12日,(张学良、杨虎城)为了实现停止内战,共同抗日,毅然实行“兵谏”,扣留了蒋介石。

14、中国近代历史的起点标志是(鸦片战争)。

15、近代我国与西方列强签订的第一个不平等条约是(中英《南京条约》)。

16、较早通过翻译西方著作向国人介绍西方社会进化论的学者是(严复)。

17、1839年6月,(林则徐)在广东虎门销毁鸦片行动,表明了中国人民维护国家利益和民族尊严的决心。

18、面对帝国主义列强的不断入侵和掠夺,爱国志士(谭嗣同)发出了“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”的悲愤呐喊。

19、1860年10月,英法联军进入北京前,抢劫和焚毁了清朝皇帝的离宫(圆明园),充分的暴露了帝国主义、殖民主义势力践踏文明的野蛮本性。

严复译著《天演论》及其影响严复最著名的译作是《天演论》。

《天演论》英文书名直译应为《进化论与伦理学》。

作者赫胥黎是英国博物学家,达尔文的朋友,也是达尔文学说的忠诚拥护者。

《天演论》分导言和正文两个部分,正文是赫胥黎1893年在一次学术讲座上的讲稿,导言是1894年他在讲稿付印前添写的,较正文还长些。

《天演论》的基本观点是:自然界的生物不是万古不变,而是不断进化的;进化的原因在于"物竞天择","物竞"就是生存竞争,"天择"就是自然选择;这一原理同样适用于人类,不过人类文明愈发展,适于生存的人们就愈是那些伦理上最优秀的人。

进化论学说的基础是达尔文在《物种起源》一书中奠定的,赫胥黎坚持并发挥了这一思想。

严复译述《天演论》不是纯粹直译,而是有评论,有发挥。

他将《天演论》导论分为18篇、正文分为17篇,分别冠以篇名,并对其中28篇加了按语。

他在阐述进化论的同时,联系中国的实际,向人们提出不振作自强就会亡国灭种的警告。

严复在按语中指出,植物、动物中都不乏生存竞争、适者生存、不适者淘汰的例子,人类亦然。

人类竞争其胜负不在人数之多寡,而在其种其力之强弱。

面对当时中国的民族危机,严复尖锐指出,中国再也不能不看实际地妄自尊大,一味大弹"夷夏轩轾"(轩轾xuan zhi本义:中国古代一种前顶较高而有帷幕的车子,供大夫以上乘坐)的老调,弄得不好,就会亡国灭种。

《天演论》告诉人们亡国灭种的威胁,但又不是无所作为的悲观主义,它启示人们,中国目前虽弱,但仍有挽救的办法,这就是强力竞争,通过努力,改变目前弱者的地位,变为强者。

《天演论》于1896年译成,……他说,达尔文的书,在欧美两洲,几乎家置一编,妇孺皆知,其学说最要有二,一曰物竟,一日天择。

此外,严复还把《天演论》译稿给梁启超等人看过。

因此,《天演论》正式出版虽在1898年,但其物竞天择的理论在此以前早已在思想界传开。

《天演论》翻译研究引言严复是中国翻译界家喻户晓的人物,他的‚信达雅‛长期以来认为是翻译的标准,甚至是‚唯一的标准‛和‚金科玉律‛。

然而也有人对严复提出批评,认为他自己的译文就不‚信达雅‛。

其实,翻译是一项复杂的活动,英国文艺批评家理查兹谈翻译时说过:翻译很可能是整个宇宙进化过程中迄今为止最复杂的一种活动。

翻译涉及很多因素对,于翻译的研究不能仅仅局限在文本上,要把翻译放到更广阔的社会文化背景中去研究。

一.文化翻译理论在20世纪70年代以前的几个世纪里,翻译学者仅仅是从语言的角度研究翻译。

直到1976年,在比利时勒芬学术会议的召开宣告了翻译研究学派的成立,在其后的20多年里,翻译研究取得了长足进展。

该研究在20世纪90年代取得了重大突破,由苏珊•巴斯内特和安德烈•勒菲弗尔合编的《翻译、历史与文化》一书在1990年出版。

他们在研究翻译时关注更为广泛的历史、文化问题,比如翻译文本的选择、译者在文本选择过程中的作用、译者翻译策略的选择,以及翻译文本在译入语系统中的接受情况。

玛丽?斯内尔?C霍恩比把这种翻译由文本转向文化和政治的研究,称之为‚文化转向‛,最终形成了文化学派。

勒菲弗尔提出了翻译的四个层面,在翻译过程中,语言层面会出现问题。

‚但是,在话语体系、诗学和意识形态层面也会出现问题‛(Lefevere 1992:87)。

‚勒菲弗尔最初只是把意识形态定义为‘世界观’,但他也赞同弗德雷克•詹姆逊对意识形态的看法,即‘指导人们行为的形式、惯例和信念的体系’‛(Hermans 2004: 126)。

再后来勒弗维尔将其定义为‚一个社会在一定时期内,人们所接受的观念,其中包括观点和态度,并且读者和译者通过它来解读文本‛(Bassnett&Lefevere 2001:48)。

勒弗维尔认为诗学是人们对于文学的看法,或者在某个社会中文学应该是什么样子的看法。

在20世纪80年代,赫曼斯编辑了《对文学的操纵》,他指出‚从译入语的角度,所有翻译为了特定的目的,都包含了对原文本的某种程度的操纵‛(Hermans 11)。

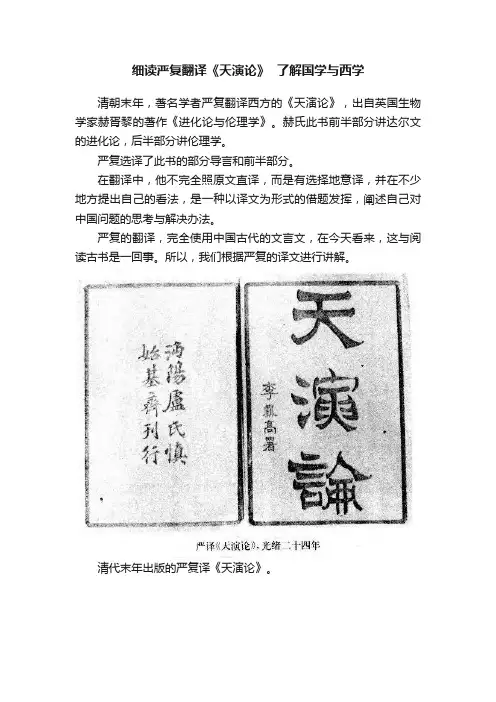

细读严复翻译《天演论》了解国学与西学清朝末年,著名学者严复翻译西方的《天演论》,出自英国生物学家赫胥黎的著作《进化论与伦理学》。

赫氏此书前半部分讲达尔文的进化论,后半部分讲伦理学。

严复选译了此书的部分导言和前半部分。

在翻译中,他不完全照原文直译,而是有选择地意译,并在不少地方提出自己的看法,是一种以译文为形式的借题发挥,阐述自己对中国问题的思考与解决办法。

严复的翻译,完全使用中国古代的文言文,在今天看来,这与阅读古书是一回事。

所以,我们根据严复的译文进行讲解。

清代末年出版的严复译《天演论》。

严复译《天演论》时的照片,当时他44岁。

严复《天演论》的译本自序(以下严复原文用黑体字,其他的是我的解说)英国名学家穆勒约翰有言:欲考一国之文字语言,而能见其理极,非谙晓数国之言语文字者不能也。

名学即现在所说的逻辑学,穆勒约翰,即约翰·穆勒,1806—1873,英国哲学家。

著有《逻辑体系》《论自由》,严复译作《穆勒名学》《群己权界论》。

理极,指理论的奥妙处,最深的理论。

这是说,要想了解别的国家的著作中的深刻道理,必须通晓几国语言文字才行,否则无法理解人家在说什么。

反过来讲,要想搞好翻译,也必须懂得其中的道理,不是只懂外语就能成功的。

斯言也,吾始疑之,乃今深喻笃信,而叹其说之无以易也。

岂徒言语文字之散者而已,即至大义微言,古之人殚毕生之精力,以从事于一学。

当其有得,藏之一心则为理,动之口舌、著之简策则为词。

固皆有其所以得此理之由,亦有其所以载焉以传之故。

呜呼,岂偶然哉。

严复认为,穆勒这个说法,他开始时是不太相信的。

通过翻译西方的著作,他才理解了这一说法,是不可动摇的至理。

这是因为人们撰写一部真正的学术著作,里面包含着自己对某一问题的深刻思考,尤其是古代的学者,在他们的著作中提出的思想义理,是他们耗费一生的精力所得出的结论。

古今中外都是如此,又因为这些深奥的道理在义理层面是相通的,所以需要阅读不同语言文字写成的书,将它们互相比较,这样才能加深理解其中的丰富义理。

天演论的翻译者是谁

《天演论》是近代启蒙思想家严复翻译英国生物学家赫胥黎的《进化论与伦理学》的

著作。

该书宣传了“物竞天择,适者生存”的观点,结合介绍达尔文生物进化论及西方哲

学思想,使当时处于“知识饥荒”时代的中国知识界如获至宝,产生了振聋发聩的影响。

《天演论》是一篇政论文。

该书认为万物均按“物竞天择”的自然规律变化,“物竞”就是生物之间的“生存竞争”,优种战胜劣种,强种战胜弱种;“天择”就是自然选择,

自然淘汰,生物是在“生存竞争”和“自然淘汰”的过程中进化演进的。

联系甲午战争后

国家危亡的状况,向国人发出了与天争胜、图强保种的呐喊,指出再不变法将循优胜劣败

之公例而亡国亡种!《天演论》揭示的这一思想,结合介绍达尔文生物进化论及西方哲学

思想,使当时处于“知识饥荒”时代的.中国知识界如获至宝,产生了振聋发聩的影响。

严复(-),初名传初,字又陵,后名复,字几道,福建侯官(今属于福州市)人。

光绪三年(),严复做为清政府首批派出游学英法的学员,前往英国自学驾车。

在英国格

林威治海军学院(后更名皇家海军学院)自学的两年半中,“考课屡列于优等”,沦为该

校的高材生。

《天演论》就是严复最知名的译作。

伦理学读书笔记陈红旭213030506002 笔记结构;一,对严复进化论伦理思想的总结二,进化论伦理思想对中国近现代思想的影响一,对严复进化论伦理思想的总结严复,字又陵,福建侯官人。

在中国近代史上,严复占有十分重要的地位。

严复所生活的时代,正值中华民族灾难深重的特殊历史时期,为了挽救民族危亡,他翻译了大量的西方著作,力图在西方寻求到中国救亡图存的道路。

他翻译了许多西方著作,第一次比较系统地把西方资产阶级的政治、经济、文化等思想介绍到中国,在中国的思想界产生了巨大影响。

而严复本人受西学的影响是十分深刻的,这一点集中地反映在严复的进化论伦理思想中。

(一)进化论的自然法则与人类社会的历史发展赫胥黎的《进化论与伦理学》是一部关于进化论思想的代表作。

严复根据这本书翻译完成了《天演论》,这是严复进化论伦理思想形成的标志。

在《进化论与伦理学》一书中,赫胥黎根据达尔文的生物进化论,揭示了自然历史演变的一个重要法则:物竞天择、适者生存。

然而赫胥黎却认为这一法则仅适用于自然历史领域,人类社会发展所遵循的是人类自身所特有的伦理法则。

严复却不这样认为,他认为“物竞天择、适者生存”不仅是自然界所遵循的普遍规律,也是人类社会历史发展所遵循的普遍规律。

这正是严复进化论伦理思想的理论基础。

严复的这一思想是同当时中国特定的社会历史环境分不开的。

当时中国正面临着列强入侵、国家四分五裂、民族生死存亡的关键时刻,任何一个有血性的中国人都在为中国的前途和命运担忧,在努力寻求一条挽救民族灭亡的救国之路。

严复翻译《天演论》绝不是仅仅想对这部书作一般的自然科学介绍,而是希望通过介绍进化论“物竞天择”、“优胜劣败”的自然法则来告诫每一个中国人:如果我们再不奋发图强,改变落后、被动挨打的劣势,那么中国就很有可能成为这一自然法则的验证者。

严复通过翻译《天演论》发出了振聋发聩的声音。

因此,要究其翻译这本书的思想本质,乃是出自严复深厚的民族情感、忧患意识和爱国思想。

严复翻译始末小考作者:黄忠廉来源:《读书》2009年第02期去年是严译《天演论》正式刊行一百一十周年,但是就其始译时间与初版时间以及严复翻译活动始于何年,国内译学界、史学界、思想界、学术界经常混淆,是个值得澄清的问题。

《天演论》始译与初版时间,国内目前有几种看法,拟举最近十年颇具代表性的观点:严复从一八九六年起到一九○八年间,先后翻译了赫胥黎的《进化论与伦理学》(严译:《天演论》)……(李宪堂:《严复与〈天演论〉》,载《光明日报》二○○七年十月十一日)严复于一八七九年回到中国,仅一年过后,使他闻名于世的译著,即基于托马斯·赫胥黎(T. H. Huxley)的《进化与道德》(Evolution and Ethic)翻译而成的《天演论》出版了。

(孙迎风:《离散译者的文化使命》,载《中国翻译》二○○六年第一期,6页)一八九六年,严复翻译了英人赫胥黎的《天演论》。

(闵杰:《戊戌风云》,29页,上海辞书出版社一九九八年版)严复的翻译活动开始于一八九二年,最早译出来的是宓克(A. Michie)的《支那教案论》(Missionaries in China),……一八九七年,严复翻译及出版了赫胥黎的《进化论与伦理》(Evolution and Ethics)中《序论》及《本论》两篇,名为《天演论》。

(王宏志:《重释“信达雅”——二十世纪中国翻译研究》,90页,东方出版中心一九九九年版)严复的译事开始于一八九八年,他以精熟的海军战术和炮台学的留英学生的身份,而去译介西方的人文学术思想著作,这本身就值得注意。

(刘梦溪:《中国现代学术经典·严复卷·总序》,河北教育出版社一九九六年版)中国对外翻译出版公司“翻译理论与实务丛书”总主编罗进德在“刘宓庆译学著作全集代序”(见刘宓庆:《文体与翻译》,中国对外翻译出版公司二○○六年版)中指出:“我们有的学者教授,谈起外国理论和术语如数家珍,可是谈起中国事情,开口便错。

严复翻译的著作和严复翻译的著作中影响最大的是有缘千里来相见,希望严复翻译的著作严复翻译的著作中影响最大的是能很好的解决你要查找的问题!和你一起进步共同成长!✅严复翻译过哪些西方著作?1、《天演论》清朝末年,甲午海战的惨败,再次将中华民族推到了危亡的关头。

此时,严复翻译了英国生物学家赫胥黎的《天演论》,宣传了“物竞天择,适者生存”的观点。

并于1897年12月在天津出版的《国闻汇编》刊出,该书问世产生了严复始料未及的巨大社会反响。

维新派领袖康有为见此译稿后,发出“眼中未见有此等人”的赞叹,称严复“译《天演论》为中国西学第一者也”。

2、《原富》原富是中国翻译家严复对苏格兰经济学家、哲学家亚当·斯密所著的《The Wealth of Nations》翻译的第一个译本起的书名。

用现代汉语翻译应为《国民财富-对国民财富产生的原因和性质的研究》。

其他常见译名有《国富论》。

3、《群学肄言》翻译的社会学名著之一、原系英国社会学家斯宾塞所著《社会学研究》一书。

严复于1897年开始译,1898年在《国闻报》的旬刊《国闻汇编》上,发表《砭愚》和《倡学》两篇,题为《劝学篇》。

1903年上海文明编译局出版《群学肄言》足本,1908年上海商务印书馆出版《订正群学肄言》,现在流行的是商务印书馆的《严译名著丛书》本。

4、《论自由》《论自由》完成于1859年。

严复在1903年译成中文,以《群己权界论》为书名。

1959年商务印书馆重译出版。

2023年10月1日南京译林出版社重译出版。

《论自由》中心论题有三个:第一,论思想自由和讨论自由;第二,论个性自由;第三,论社会对个人自由的控制。

通读该书,可以看到对个人和社会之间权利界限的划分是全书的核心要义之所在:一是个人的行动只要不涉及自身以外人的利害,个人就不必向社会负责交代;二是个人对社会负责的唯一条件是,个人的行为危害到他人的利益。

该书被誉为自由主义的集大成之作。

5、《穆勒名学》此书主要在阐述理则学,原名为《逻辑学体系》(A System of Logic),反映十九世纪後叶西方资产阶级经验主义思想的一部代表性的逻辑著作,是英国经验主义归纳逻辑的总结。

(3)严复的社会进化论 (评论: 天演论)《天演论》译于1896年夏,参照的是1894年出版的《进化论与伦理学》,可谓“赶上了国际前沿”。

这是第一次有人将较系统的进化论观点介绍到中国来,对中国近代思想影响极大。

很少有思想如此容易地被接受:从较传统的吴汝纶到新派的胡适,进化论都被广泛地认同。

然而,就如罗志田所说,与其说是进化论改变了国人的认识,不如说在自强图存的舆论氛围中,只欠一种系统的理论表述,而进化论正好就在这个当儿被引进。

另外,中国人似乎并不觉得进化论妨碍了宗教或人的高贵性,而这似乎正合我们传统中自然演化的观点。

关于严复的译本有太多话题可以探讨,正是动用从史家考据到后现代文本分析等一众方法理论的最好时机。

首先题目就略去了“伦理学”,把原题删了一半,其实赫胥黎和严复基本都是在讨论伦理学,生物进化论反而是陪衬。

乍读起来,赫胥黎的文本和严复的文本完全不像一本书。

有人指出:正是因为严复所加的分节标题、按语、对译文所加的调整等才使译本与原作产生了差异。

可惜,现在还没有足够的“文本细读”工作展开。

更有趣的是,严复不仅时不时自己批评赫胥黎,还会召来一个隐藏的第三者——社会进化论者斯宾塞。

严复说赫氏著此书是为了“救斯宾塞任天为治之末流” ,但自己却基本却站在斯宾塞一边。

三者产生的张力亦可以大加分析。

严复在翻译中还体现了用中国学术传统来理解外来思想的倾向,比如他用老子的自然、天道、人道这些说法来解释赫胥黎之说,也十分有看头。

总之,《天演论》现在看起来十分诡异,诡异程度完全不逊于许多古书。

但我在这里仍要从进化论理论本身着眼,不去管上述问题,而暂时把译文视作严复努力还原的原意,把严复视作一个同我们一样的点评者。

这样一来,从他的标题、注释、按语就可以看出他和赫氏的区别,并总结出严复自己接受的进化理论有何特点。

严复是彼时中国西学程度最好者,别人读到的进化论也不过是他的末流。

因此读了严复,就相当于又分析了一种典型的进化论理论形态。

严复译《天演论》自序原文、注释及解析[原文]译《天演论》自序[清] 严复英国名学家穆勒约翰有言②:“欲考一国之文字语言而能见其理极③,非谙晓数国之言语文字者不能也。

”斯言也,吾始疑之,乃今深喻笃信④,而叹其说之无以易也。

岂徒言语文字之散者而已,即至大义微言,古之人殚毕生之精力⑤,以从事于一学,当其有得,藏之一心则为理,动之口舌,著之简策则为词⑥,固皆有其所以得此理之由,亦有其所以载焉以传之故。

呜呼,岂偶然哉! 自后人读古人之书,而未尝为古人之学,则于古人所得以为理者,已有切肤精怃之异矣⑦。

又况历时久远,简牍沿讹⑧。

声音代变,则通假难明;风俗殊尚,则事意参差⑨。

夫如是,则虽有故训疏义之勤,而于古人诏示来学之旨,愈益晦矣。

故曰,读古书难。

虽然,彼所以托焉而传之理,固自若也。

使其理诚精,其事诚信,则年代国俗无以隔之。

是故不传于兹,或见于彼,事不相谋而各有合。

考道之士,以其所得于彼者,反以证诸吾古人之所传,乃澄湛精莹⑩,如寐初觉。

其亲切有味,较之觇毕为学者万万有加焉(11)。

此真治异国语言文字者之至乐也。

今夫六艺之于中国也(12),所谓日月经天,江河行地者尔。

而仲尼之于六艺也,《易》、《春秋》最严。

司马迁曰:“《易》本隐而之显(13),《春秋》推见至隐(14)。

”此天下至精之言也。

始吾以谓本隐之显者,观象、系辞,以定吉凶而已(15);推见至隐者,诛意褒贬而已(16)。

及观西人名学,则见其于格物致知之事(17),有内籀之术焉(18),有外籀之术焉(19)。

内籀云者,察其曲而知其全者也,执其微以会其通者也。

外籀云者,据公理以断众事者也,设定数以逆未然者也。

乃推卷起曰:有是哉,是固吾《易》、《春秋》之学也! 迁所谓本隐之显者,外籀也;所谓推见至隐者,内籀也。

其言若诏之矣。

二者即物穷理之最要涂术也(20)。

而后人不知广而用之者,未尝事其事,则亦未尝咨其术而已矣。

近二百年欧洲学术之盛,远迈古初(21),其所得以为名理、公例者,在在见极(22),不可复摇。

Evolution and Ethic s and Tian Yan LunHuxley, Evolution and Ethics, 1894It may be safely assumed that, two thousand years ago, before Caesar set foot in southern Britain, the whole country-side visible from the windows of the room in which I write, was in what is called "the state of nature." Except, it may be, by raising a few sepulchral mounds, such as those which still, here and there, break the flowing contours of the downs, man's hands had made no mark upon it; and the thin veil of vegetation which overspread the broad-backed heights and the shelving sides of the coombs was unaffected by his industry. The native grasses and weeds, the scattered patches of gorse, contended with one another for the possession of the scanty surface soil; they fought against the droughts of summer, the frosts of winter, and the furious gales which swept, with unbroken force, now from the Atlantic, and now from the North Sea, at all times of the year; they filled up, as they best might, the gaps made in their ranks by all sorts of underground and overground animal ravagers. One year with another, an average population, the floating balance of the unceasing struggle for existence among the indigenous plants, maintained itself. It is as little to be doubted, that an essentially similar state of nature prevailed, in this region, for many thousand years before the coming of Caesar; and there is no assignable reason for denying that it might continue to exist through an equally prolonged futurity, except for the intervention of man.《进化论与伦理学》(1971)科学出版社白话译本可以有把握地想象,二千年前,当凯撒到达不列颠南部之前,从我正在写作的这间屋子的窗口可以看到整个原野是一种所谓“自然状态”。

也许除了若干突起的坟墓已在几处破坏了连绵的丘陵的轮廓以外,此地未经人工修葺整治。

薄薄的植被笼罩着广阔的高地和峡谷的斜坡,还没有受到人的劳动的影响。

本地的牧草和杂草,分散在一小块一小块土地上的金雀花,为了占据贫乏的表面土壤而互相竞争着;它们同夏季的烈日斗争,同冬季的严霜斗争,同一年四季从大西洋或北海不断吹来的狂风斗争;它们尽其最大可能来弥补为各种地上和地下动物所造成的破坏。

年复一年,在本地植物中不停的生存竞争,在不平衡的状态下,维持了它们自己的通常种群数量。

无可怀疑,凯撒到来之前的几千年,在这个地区主要的是类似的自然状态占优势;除非由于人的干预,也没有可以申明的理由来否定它能够经过同样长的将来继续生存下去。

严复,《天演论》(1898)商务出版社文言译本赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野。

槛外诸境,历历如在几下。

乃悬想二千年前,当罗马列大将恺彻未到时,此间有何景物。

计惟有天造草昧,人功未施,其借征人境者,不过几处荒坟,散见坡陀起伏间。

而灌木丛林,蒙茸山麓,未经删治如今日者,则无疑也。

怒生之草,交加之藤,势如争长相雄,各据一抔壤土。

夏与畏日争,冬与严霜争,四时之内,飘风怒吹,或西发西洋,或东起北海,旁午交扇,无时而息。

上有鸟兽之践啄,下有蚁蝝之啮伤。

憔悴孤虚,旋生旋灭。

菀枯顷刻,莫可究详。

是离离者亦各尽天能,以自存种族而已。

数亩之内,战事炽然,强者后亡,弱者先绝。

年年岁岁,偏有留遗。

未知始自何年,更不知止于何代。

苟人事不施于其间,则莽莽榛榛,长此互相吞并,混逐蔓延而已,而诘之者谁耶?严复意识形态与译作内容的自由取舍与增改众所周知,在中国社会面临灭种亡国的危机时刻,严复的《天演论》敲响了“物竞天择,适者生存”的警钟,并一时间响彻整个知识界,酿成了席卷全社会的维新变革思潮。

然而,很显然,严复的《天演论》并不是赫胥黎原书Evolution and Ethics的忠实译写,而是严复根据现实需要,为明救国之“达旨”对原书有选择、有取舍、有评论、有改造、“取便发挥”的“创造”之本。

从宏观上看,严复“节译”并阐述了赫胥黎原书中有关生物界“进化”的原理,却忽略了赫氏原著中篇幅很大的社会伦理学阐释,将旨在区分自然界残酷竞争与人类社会用伦理来调适生物本能的《进化论与伦理学》,有意“误读”为诠释社会达尔文主义的《天演论》。

而从微观分析,这些“误读”和“创造”,无不为唤起国民的“强国保种”意识这一最终翻译目的服务,又无不为严复本人的思想意识形态所决定。

1.严复的思想意识形态严复的思想意识形态直接彰显于他对赫胥黎和斯宾赛的既译介又批判中。

赫胥黎虽心仪达尔文的生物进化学说,但他认为人类的社会伦理关系不同于自然法则和生命过程。

自然界没有甚幺道德标准,优胜劣败,弱肉强食,竞争进化,适者生存。

人类社会则不同。

赫胥黎认为,人类具有高于动物的先天“本性”,能够相亲相爱,互助互敬,不同于上述自然竞争,“社会进展意味着对宇宙过程每一步的抑制,并代之以另一种可称为伦理的过程。

”1由于这种人性,人类不同于动物,社会不同于自然,伦理学不能等同于进化论。

赫胥黎在<导言>结尾时这样说:“展望人类前途,只有不断努力维持并改进人为的社会伦理环境,以对抗因人口增殖所产生的自然生存竞争压力。

人类唯有在此伦理社会中,也只有依赖这个伦理社会,才能发展出一种能自行维系,并能不断改进的文化体系。

否则,在自然进化恢复正常,重新发挥大自然的力量,再次使生存竞争的作用遍及大地时,人类社会就会走上崩溃之路,消失在人兽不分的洪流之中。

”2这也便是赫胥黎在本书中的基本观点。

但严复不同意赫胥黎的这种先验道德论。

如在译述赫胥黎的“人心常德,皆本之能相感通而后有,于是是心之中常有物焉以为之宰,字曰天良。

天良者,保群之主,……”(《天演论》卷上导言十三)这段话后,就在“按”中表示,“赫胥黎保群之论可谓辨矣。

然其谓群道由人心善相感而立,则有倒果为因之病,又不可不知也。

盖人之由散入群,原为安利,其始正与禽兽下生等耳,初非由感通而立也。

夫既以群为安利,则天演之事,将使能群者存,不群者灭,善群者存,不善群者灭。

善群者何?善相感通者是。

然则善相感通之德,乃天择以后之事,非其始之即如是也。

……赫胥黎执其末以齐其本,此其言群理所以不若斯宾塞之密也。

”(卷上导言十三按语)这就是说,所谓人类有“善相感通”的同情心、“天良”而相爱互助,团结“保群”,也只是“天演”的结果和产物,而不是原因,是“末”而非“本”。

人本与禽兽下生一样,之所以“有散入群”,形成社会,完全由于彼此为了自己的安全利益,并不是由于一开始就有与动物不同的同情心、“天良”、“善相感通”。

因此,严复认为,生物竞争,优胜劣败,适者生存的自然进化规律,同样适用于人类种族和社会。

这是译者严复的主观意识与原著者赫胥黎的明显不同之处,也为严复在翻译时依己之见改造赫胥黎原著埋下了伏笔。

以书名为例,严复删掉原著名Evolution and Ethics中的Ethics(伦理)一词,只保留了原名的一半,1赫胥黎:《进化论与伦理学》,《进化论与伦理学》翻译组译,北京:科学出版社,1973年,第57页。

2李学勇:《<进化论与伦理的关系>译者代序》,转引自赫胥黎:《进化论与伦理的关系》,李学勇译,台北:文鹤出版有限公司,2001年。

这不仅是特殊时代环境的需要,即当时中国积弱不振,饱受列强欺凌,伦理的观念已非当务之急,重要的是要宣扬“物竞天择”、“优胜劣败”的进化思想,唤起国人发奋图强的意识;更是译述者严复反对原作者把自然规律(进化论)与人类关系(伦理学)分割、对立起来的观点而持社会达尔文主义思想的最直接表现。

严复一直非常欣赏老子所讲的“天地不仁,以万物为蒭狗”,认为王弼解释为“地不为兽生蒭而兽食蒭,不为人生狗而人食狗”,符合进化论观点,即并不是某种神秘的宗教目的论支配着世界,天地或上帝也并不特别对人或物有什幺恩惠,人所以成为“万物之灵”,并不是上帝的赐予,完全是自己奋斗的结果。

包括人的聪明才智,也是在进化中大脑容量和皱纹不断加大加多的结果。

这种社会达尔文主义思想在全书的按语中得到进一步体现。

为反驳赫胥黎的人性本善、社会伦理不同于自然进化的观点,严复在全书多处用斯宾塞的普遍进化观念强调“天演”是任何事物也不能避免的普遍客观规律,完全适用于人类种族与社会。

“万类之所以底于如是者,咸其自己而已,无所谓创造者也”(《天演论》卷上导言一按语)。

严复举例说:“澳洲土蜂无针,自窝蜂有针者入境,无针者不数年灭。

”(《天演论》卷上导言四按语)植物也如此。

“嗟乎,岂惟是动植而已,使必土著最宜,则彼美洲之红人,澳洲之黑种,何由自交通以来,岁有耗减?”(《天演论》卷上导言四按语)在《原强》中,严复也说:“达尔文曰,物各竞存,最宜者立,动植如是,政教亦如是也。