甘肃秦腔脸谱流派

- 格式:docx

- 大小:30.85 KB

- 文档页数:10

秦腔的行派一、生行1、须生张派(润润子)艺术风格:行腔高昂明亮,做工细腻,追求唱做平衡。

传人有:李云亭、陆顺子、和家颜、王集荣等。

代表作:大报仇、闯宫抱斗、下河东、走雪山、杨家戏等。

李派(李福银)艺术风格:慷慨激昂,场面火烈,唱腔讲究喘音,道白字如喷丸。

传人有:康正绪、阎更平。

代表作:临潼山、十道本、全家福、破宁国等。

郗派(郗德育、兰州须生魁首)艺术风格:讲究唱念做打平衡,行腔干净明快紧凑。

传人有:苏永民、牛利民。

代表作:下河东、临潼山、反五关、出棠邑等刘派(刘立杰)艺术风格:衰派老生、讲究唱腔,行腔激昂又不失婉转。

传人:刘毓中等。

代表作:日月图、八义图、铁莲花、大报仇等王派(王文朋)艺术风格:秦腔须生纱帽生的代表,以唱腔见长,讲究唱腔的书卷气。

传人有:刘易平、王景民、焦小春、康正绪等。

代表作:葫芦峪、辕门、状元媒、四郎探母、空城计等另外形成自己独特艺术风格或对前人有所突破和发展,有流派迹象的有:袁(克勤)派,传人有陈仁义等;毓(刘毓中)派,传人乔新贤、杨天易、王君秋等;平(刘易平)派,传人阎更平、成香娟等;焦(晓春)派2、小生沈(和中)派,艺术风格:文武小生,唱念洒脱,表演潇洒。

代表作:黄鹤楼、辕门射戟、写状、群英会、双罗衫等;靖(正恭)派,艺术风格:以贫生戏称著,扮相英俊,唱念绝俗。

代表作:伯牙奉琴、激友、吃鱼、坐窑、观画、青年镜、独占花魁等;苏(哲民、育民)派,艺术风格:文武小生,精于贫生戏,唱念朴实考究,表演神满气足。

代表作:打柴劝弟、激友、扑池送亲、义责王魁、将相和、赵氏孤儿等;杨(令俗)派,艺术风格:表演神色绵逸,唱腔古朴爽朗,并擅贫生戏。

代表作:龙门寺、盗虎符、西厢记、写状等;另有流派迹象的有:吕(明发)派高(登云)派雒(秉华)派张(新华)派任(哲中)派陈(妙华)派二、旦行早期的男旦名流赵杰民、陈雨农,党甘亭等在秦腔旦角艺术的发展中具有划时代的影响,他们培养出了一大批享誉大西北的秦腔旦角演员,被尊称为秦腔表演艺术家和教育家,但因年代较远,未留下音像资料;一代秦腔“神童”刘箴俗因英年早逝,对后世影响有限,故以上几位暂不列入。

秦腔⼤资料【秦腔⼤资料】秦腔简介秦腔唱腔秦腔表演秦腔流派秦腔剧⽬秦腔优秀演员秦腔-秦腔简介秦腔⼜称乱弹,源于西秦腔,流⾏于我国西北地区的陕西、⽢肃、青海、宁夏、新疆等地,⼜因其以枣⽊梆⼦为击节乐器,所以⼜叫“梆⼦腔”,俗称“桄桄⼦”(因以梆击节时发出“恍恍”声)。

明末⽆名⽒《钵中莲》传奇中使⽤了〔西秦腔⼆犯〕的曲牌,故知其源于⽢肃。

⽢肃古称西秦,故名之。

清康熙时,陕西泾阳⼈张⿍望写《秦腔论》,可知秦腔此时已发展为成熟期。

待到乾隆年间,魏长⽣进京演出秦腔,轰动京师。

对各地梆⼦声腔的形成有着直接影响。

秦腔-秦腔唱腔秦腔唱腔为板式变化体,分欢⾳、苦⾳两种,前者长于表现欢快、喜悦情绪;后者善于抒发悲愤、凄凉情感。

依剧中情节和⼈物需要选择使⽤。

板式有慢板、⼆六、代板、起板、尖板、滚板及花腔,拖腔尤富特⾊。

主奏乐器为板胡,发⾳尖细清脆。

秦腔-秦腔表演秦腔的表演朴实、粗犷、豪放,富有夸张性。

秦腔唱腔分为欢⾳、苦⾳两种,前者表现欢快、喜悦情绪,后者抒发悲愤、凄凉情感,唱腔⾳乐丰富多彩、优美动⼈。

主奏乐器为板胡,发⾳尖细⽽清脆。

在脸谱(如秦始皇的⾦⾊正三块⽡花脸、带⼀字须)、⾝段(如趟马、拉架⼦、担柴担、⽔担等)、化妆(如改包头为梳⽔头)、特技(吐⽕、吹⽕、踩跷),以及语⾔声韵(秦腔是⼗四韵,内有⼊声)等⽅⾯,都有⾃⼰独特的风格。

"唱戏吼起来"被誉为关中⼗⼤怪之⼀。

⾓⾊⾏当分为四⽣(⽼⽣、须⽣、⼩⽣、幼⽣)、六旦(⽼旦、正旦、⼩旦、花旦、武旦、媒旦)、⼆净(⼤净、⽑净)、⼀丑,计⼗三门,⼜称"⼗三头⽹⼦"。

秦腔-秦腔流派秦腔因其流⾏地区的不同,衍变成不同的流派:流⾏于关中东部渭南地区⼤荔、蒲城⼀带的称东路秦腔(即同州绑⼦,也叫⽼秦腔、东路梆⼦);流⾏于关中西部宝鸡地区的凤翔、岐⼭、陇县和⽢肃省天⽔⼀带的称西路秦腔(⼜叫西府秦腔、西路梆⼦);流⾏于汉中地区的洋县、城固、汉中、沔县⼀带有汉调恍恍(实为南路秦腔,⼜叫汉调秦腔、桄桄戏);流⾏于西安⼀带的称中路秦腔(就是西安乱弹)。

文/卓扬

秦腔形成于秦,精进于汉,昌明于唐,完整于元,成熟于明,广播于清,几经衍变,蔚为大观,是相当古老的剧种,堪称中国戏曲的鼻祖。

秦腔在明万历年间由陕西、甘肃民间小调基础上演变发展起来的,名曰“西秦腔”。

发展到清代康熙年间,秦腔异军突起,流传全国南北地区,形成了清代中国戏曲

秦腔因以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”。

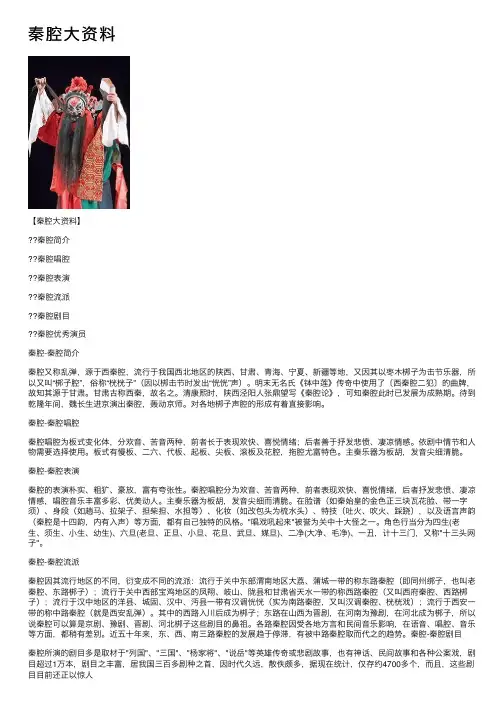

秦腔源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,经历代人民的创造而逐渐形成,是陕西八大怪之一。

秦腔的发展历程

秦腔是流行于我国西北地区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的最大剧种,源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,经历代人民的创造而逐渐形成,是相当古老的剧种。

相传唐玄宗李隆基曾经专门设立了培养演唱子弟的梨园,既演唱宫廷乐曲也演唱民间歌曲。

梨园的乐师李龟年原本就是陕西民间艺人,他所做的《秦王破阵乐》称为秦王腔,简称“秦腔”。

秦腔的鼎盛时期在乾隆年间(1736-1795年),这个时期,全国很多地方都有秦腔班社,仅西安就有三十六个秦腔班社。

秦腔的表演朴实、粗犷、细腻、深刻,以情动人,富有夸张性。

秦腔所演剧目约三千个,多是取才于“列国”、“三国”、“杨家将”、“说岳”等英雄传奇或悲剧故事,也有神话、民间故事和各种公案戏。

不朽的民间艺术精粹 ——秦腔。

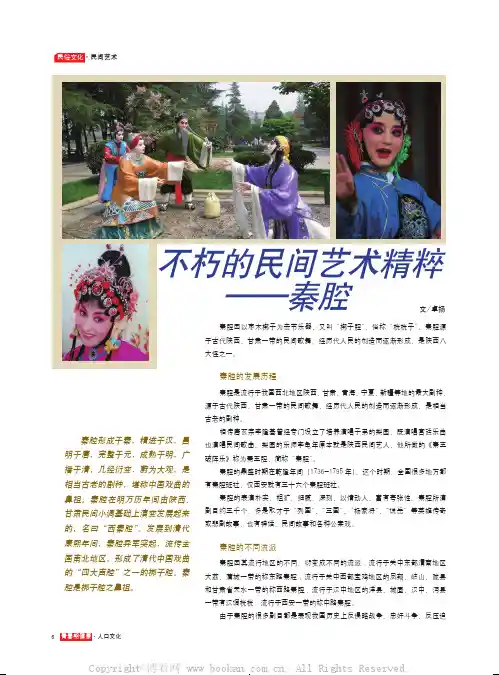

秦腔脸谱大全秦腔,是中国戏曲剧种之一,流行于陕西一带,有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。

而在秦腔中,脸谱更是扮演着至关重要的角色,它不仅是角色的标志,更是承载着丰富的文化内涵。

本文将为大家介绍秦腔中常见的脸谱,带你一览秦腔脸谱的魅力。

一、青衣脸谱。

青衣是秦腔中的一个重要行当,她通常扮演端庄贤淑的女性角色。

青衣脸谱一般以白色为底色,眉目清秀,妆容精致,给人一种温婉脱俗的感觉。

在不同的剧目中,青衣脸谱的细节会有所不同,但整体风格都是清新脱俗,给人留下深刻印象。

二、花脸脸谱。

花脸在秦腔中通常扮演活泼开朗、机智幽默的角色,他们的脸谱常常以红色为主色调,配以各种花纹和图案,显得十分鲜艳夺目。

花脸脸谱的妆容浓烈夸张,能够让观众一眼就能认出这是一个喜剧角色,给人留下深刻的印象。

三、生旦脸谱。

生旦在秦腔中是扮演男性角色的行当,他们的脸谱通常以黑色为底色,眉目棱角分明,妆容凝重严肃。

生旦脸谱的设计注重线条的流畅和对称,给人一种刚毅果敢的感觉,展现出男性角色的阳刚之气。

四、丑角脸谱。

丑角在秦腔中扮演的是滑稽幽默的角色,他们的脸谱设计常常以杂乱夸张为特点,颜色多为黄、绿、黑等,妆容滑稽怪异,给人一种诙谐滑稽的感觉。

丑角脸谱的设计十分考究,能够让观众一眼就能认出这是一个喜剧角色,给人留下深刻的印象。

五、武生脸谱。

武生在秦腔中扮演的是英勇威武的角色,他们的脸谱设计通常以红色、黑色为主色调,妆容凝重刚毅,给人一种英勇威武的感觉。

武生脸谱的设计注重线条的流畅和对称,展现出男性角色的阳刚之气,令人印象深刻。

六、老生脸谱。

老生在秦腔中扮演的是稳重睿智的角色,他们的脸谱设计通常以黑色、白色为主色调,妆容庄重稳重,给人一种睿智老成的感觉。

老生脸谱的设计注重线条的流畅和对称,展现出男性角色的稳重之气,令人印象深刻。

总结。

秦腔脸谱作为秦腔戏曲文化的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵,每一种脸谱都有其独特的设计风格和意义。

通过本文的介绍,相信大家对秦腔脸谱有了更深入的了解,希望能够进一步推动秦腔文化的传承和发展。

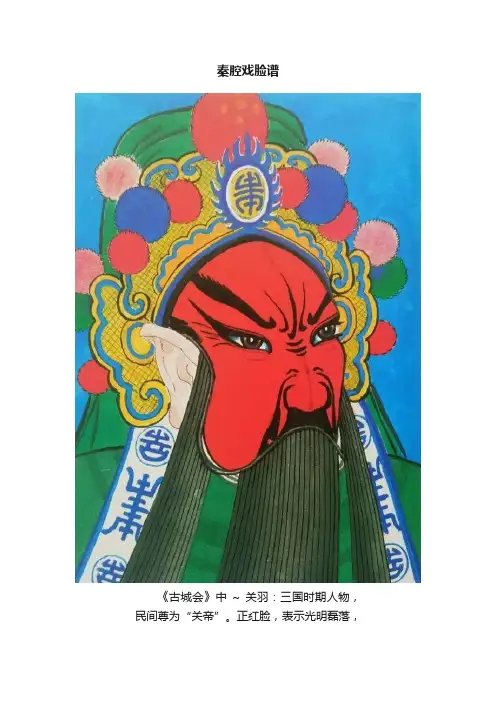

秦腔戏脸谱《古城会》中~ 关羽:三国时期人物,民间尊为“关帝”。

正红脸,表示光明磊落,凤眼蚕眉,说明忠贯日月。

头戴夫子盔,额前插寿字面牌,戴黑三绺长须。

《过沙江》中~ 孔子:春秋时期人。

鱼眼卦文,象征庄严智慧,印堂蕉扇,上有五道霞光,表示儒家提倡的仁义礼智信。

头戴莲花束发冠,额前戴明镜面牌,黄长帕,黑满须。

《黄河阵》中~ 燃灯:《封神榜》人物。

黄脸,佛眉佛目。

印堂画太极,额上画佛印,象征他由道家转为佛家。

头戴五佛冠,面画短茬须,黑耳毛(鬓毛)。

《铁笼山》中~ 姜维:三国时期人物。

额画太极,既象征出生于伏羲故里,又表示继承诸葛亮神机妙算之术。

头戴夫子盔,打英雄结,戴黑三绺须。

《老君堂》中~ 程咬金:唐朝开国大将。

脸色瓦青,表明性格刚直,虎眉正目,额有月牙红日,以示光明磊落。

头戴大将额,软包巾,插雁翎,佩狐尾,黑张口须,黑耳毛。

《薛刚反唐》中~ 薛刚:唐朝时期人。

青脸虎眉虎口纹,表示刚毅,蓝额以示骁勇,上画佛手,说明心慈。

头戴霸王盔,额前打英雄结,黑张口须,黑耳毛,插雁翎,佩狐尾。

《聚宝山》中~ 仓颉:传为黄帝的左史官,汉字的创造者。

传说他聪明无比,所以画四只眼睛。

头戴月牙箍,黄色长帕,白发甩纂,白眉,白耳毛,白满须。

《五岳图》中~ 黄飞虎:《封神榜》人物,即武成王。

立眉正目,光明正大,纣王残害忠良,逼其反出五关,红脸通天柱方天戟表示正义。

头戴帅盔,黑三绺长须。

《芦花荡》中~ 张飞:三国时期蜀汉名将。

粉红腮,表示直爽廉明洒脱,眉上画梅花,象征粗中有细,腮下虎口纹说明威武。

头戴帽圈,额前打虎结,黑耳毛,黑张口须。

《铁打床》中~ 马刚:唐朝时期大将。

红腮虎眉虎口纹,表示勇敢,额上太阳形,以示磊落大方。

头戴毡帽,额前打英雄结,身背双刀,黑色耳毛,黑张口须。

《鸿门宴》中~ 项羽:世为楚将,秦二世元年从叔父项梁在吴起义,秦亡后自立为西楚霸王。

黑红色脸,龙抱柱眉,说明力大勇猛。

头戴霸王盔,额前打英雄结,插雁翎,佩狐尾,黑满须,无耳毛。

秦腔脸谱秦腔脸谱及角色介绍0【导读】秦腔的角色有“十三门二十八类”之说。

老生分安工老生、衰派老生、靠把老生,须生分王帽须生、靠把须生、纱帽须生、道袍须生和红生,小生分雉尾生、纱帽生、贫生,武生、幼生,老旦。

秦腔的脸谱讲究庄重、大方、干净、生动和美观,颜色以三原色为主,间色为副,平涂为主,烘托为副,所以极少用过渡色,在显示人物性格上,表现为红忠、黑直、粉奸秦腔是中国汉族最古老的戏剧之一,它源于关中地区,在西周时关中地区被称为秦,故取名为秦腔。

那么,秦腔脸谱及角色介绍是什么呢?一、秦腔的角色介绍秦腔的角色有“十三门二十八类”之说。

老生分安工老生、衰派老生、靠把老生,须生分王帽须生、靠把须生、纱帽须生、道袍须生和红生,小生分雉尾生、纱帽生、贫生,武生、幼生,老旦,正旦分挽袖青衣、蟒带青衣,小旦分闺门旦、刀马旦,花旦分玩笑旦、泼辣旦、武旦,媒旦,大净,毛净,丑分大丑、小丑、武丑。

各门角色都有独特的风格和拿手戏。

演唱时须生、青衣、老生、老旦、花脸多角重唱,所以也叫做“唱乱弹”。

有人赞美秦腔是“繁音激楚,热耳酸心,使人血气为之动荡”,正是出于秦腔表演的特色。

其表演技艺质朴、朴实、粗犷、细腻、深刻、优美,以情动人,富有夸张性,生活气息浓厚,程式严谨,技巧丰富。

身段和特技有趟马、拉架子、吐火、吹火、喷火、担子功、梢子功、翎子功、水袖功、扇子功、鞭扫灯花、顶灯、咬牙、耍火棍、跌扑、髯口、跷工、獠牙、帽翅功等。

二、秦腔的脸谱介绍秦腔的脸谱讲究庄重、大方、干净、生动和美观,颜色以三原色为主,间色为副,平涂为主,烘托为副,所以极少用过渡色,在显示人物性格上,表现为红忠、黑直、粉奸、神奇的()特点,格调主要表现为线条粗犷,笔调豪放,着色鲜明,对比强烈,浓眉大眼,图案壮丽,寓意明朗,性格突出,格调“火暴”,和音乐、表演的风格一致。

秦腔脸谱历史悠久,在陕西武功境内出土的明代“康海脸谱”是目前发现的最早的秦腔脸谱,陕、甘两省的秦腔由于各自形成了不同的演出风格,故在脸谱塑造上也涌现出了许多流派,比如甘肃秦腔就有陇南派脸谱、陇东派脸谱和代表甘肃中路秦腔的“耿派”脸谱,陕西各路秦腔也形成了各自不同的秦腔脸谱。

秦腔脸谱大全秦腔,是中国戏曲中的一种剧种,流行于陕西、甘肃、宁夏等地,以陕西为主要流传地区。

作为中国传统戏曲的重要组成部分,秦腔有着悠久的历史和丰富的文化内涵,而其中的脸谱更是其独特的艺术表现之一。

脸谱作为戏曲表演中的重要元素,扮演着区分角色、表现人物性格特征、突出剧情主题等重要作用。

在秦腔中,脸谱更是丰富多彩,各具特色。

下面,我们就来一起了解一下秦腔中的脸谱大全。

一、青衣脸谱。

青衣是秦腔中的主要行当之一,她们多扮演贤良淑德的女子形象。

青衣脸谱通常以淡绿色为主色调,勾勒出柔美的眉目,整体给人以温婉之感。

在不同剧目中,青衣脸谱的细节会有所不同,但整体风格保持一致。

二、花脸脸谱。

花脸是秦腔中的另一重要行当,她们多扮演娇艳美丽的女子形象。

花脸脸谱以鲜艳的色彩为主,通常以红色为底,配以金黄色、碧绿色等饰物,突出其妖娆的形象。

花脸脸谱的绘制工艺精湛,栩栩如生,给人以强烈的视觉冲击。

三、武生脸谱。

武生在秦腔中通常扮演正义勇敢的男性形象,其脸谱以刚毅、威猛为主题。

武生脸谱常以黑色、白色为主色调,勾勒出粗犷的轮廓,展现出阳刚之气。

在不同剧目中,武生脸谱的细节会有所不同,但整体风格保持一致。

四、丑角脸谱。

丑角在秦腔中扮演幽默搞笑的形象,其脸谱常以夸张、滑稽为主题。

丑角脸谱的色彩艳丽,通常以红、黄、绿等鲜艳色彩为主,勾勒出夸张滑稽的表情,给人以欢乐愉悦之感。

五、老生脸谱。

老生在秦腔中扮演智慧、沉稳的形象,其脸谱通常以朴实、厚重为主题。

老生脸谱的色彩以灰、棕、黑等深沉色彩为主,勾勒出沧桑的气息,展现出老者的智慧与沉稳。

六、生旦净末丑脸谱。

在秦腔中,除了以上几类主要行当外,还有生、旦、净、末、丑等行当,每个行当都有其独特的脸谱风格。

生旦净末丑脸谱通常以各种颜色相间、图案丰富的脸谱为主,展现出不同行当的特色。

总结,秦腔脸谱作为秦腔戏曲艺术的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵和艺术价值。

不同行当的脸谱风格各具特色,展现出不同人物形象的性格特征和情感表达。

中国戏曲脸谱萌芽于唐代(公元618至907年),当时有一出乐舞叫《兰陵王破阵曲》,表演的武将兰陵王(因面貌清秀恐难压敌)就戴上威武的面具来战胜敌人。

经过宋、元、明、清各个朝代的不断演变,渐形成了使用十多种颜色和富有性格特征的中国戏曲脸谱。

中国戏曲脸谱,是塑造人物形象的手段之一,是中国古典戏剧特有的化妆艺术。

耿家脸普是兰州著名秦腔花脸耿忠义先生继承前辈艺人脸谱的基础上的,创造出来的一套别具风格、独树一帜的秦腔脸谱。

通称“耿家脸普’。

它的美、俊、奇、特和浓郁的地方特色已成为兰州的一种街巷文化,是兰州的一枝民间艺术奇葩。

耿家脸普与众不同,非常独特。

他与陕西的秦腔脸谱不同。

与甘肃陇东、陇南的秦腔脸谱也不同。

耿先生的脸普,讲究庄重、大方、干净、美观。

他有两个最突出的特点一是瘦而长,形象很神气。

这是耿先生依据自己的瘦脸形,上额高、平、宽,两腮瘦,颧骨高、下巴长这些有利条件定格布局的;第二个特点是:勾画的花纹图案象征性很强,着力刻划人物性格,给人以个性显明,威严古朴之感。

因此.耿家脸普倍受I广大群众的喜爱,以及行家们的尊崇、叫绝。

他的脸漪不仅成为甘市秦腔演员的范本。

而且也流传在兰州民间的美术品中,过去乃至现在有些店铺、摊位前描画耿家脸普,以供人欣赏,招睐顾客。

耿家脸普的基本色调,大体可分为五色:即白、黑、红、黄、粉。

白色表示奸险阴狠;黑色表示勇猛憨直。

红色表示庄严神武;粉色表示廉明爽朗。

白脸角色:如曹操、贾似道、秦桧等.黑脸角色:如包拯、张飞等。

在这里说明一下,耿家的黑脸.不象京剧的包拯,而是在黑脸的基础上勾画粉红腮,点染了鲜明的对比色彩,进一步展示了人物性格。

额上不仅画有白色的月牙,而且还画有红色的太阳,象征‘明并日月’。

‘张飞的额头左右眉间画了两朵惹人喜爱的梅花,表示其粗中有细,两腮染成粉色,给人以爽朗、洒脱的感觉。

由此可见,耿家脸普很讲究艺术夸张和审美情趣,不拘泥于原始形态,敢于标断立异。

红脸角色:如关羽,黄飞虎、赵匡胤等.还有高旺,檀道济都加画泰山眉;黄脸角色:如闻仲、杨戬、文天祥、王翦、黄遵道、方腊等;粉脸角色:如徐延昭、尉迟恭等。

秦腔脸谱大全秦腔是中国戏曲剧种之一,流行于陕西、甘肃、宁夏等地,是中国戏曲文化的重要组成部分。

在秦腔中,脸谱是扮演角色的重要道具之一,通过不同的脸谱可以展现出不同的性格和形象。

下面将为大家介绍秦腔中常见的脸谱,希望能够帮助大家更好地了解秦腔文化。

1. 红脸谱。

红脸谱在秦腔中通常代表忠勇、刚毅的正面人物形象,比如关羽、张飞等。

红脸谱通常以鲜艳的红色为主,配以黑色的细节线条,显得威猛有力,给人一种阳刚之气。

2. 黑脸谱。

黑脸谱通常代表坏人、反派角色,如曹操、吕布等。

黑脸谱以深黑色为主,线条多为粗犷有力的笔触,给人一种凶狠、狡诈的感觉。

3. 绿脸谱。

绿脸谱通常代表忠诚、老实的人物形象,如张飞、关平等。

绿脸谱以深绿色为主,线条简洁明快,给人一种朴实、可靠的感觉。

4. 蓝脸谱。

蓝脸谱通常代表智慧、文弱的人物形象,如诸葛亮、司马懿等。

蓝脸谱以深蓝色为主,线条细腻柔和,给人一种聪慧、文雅的感觉。

5. 白脸谱。

白脸谱通常代表阴险狡诈的人物形象,如西门庆、潘金莲等。

白脸谱以洁白色为主,线条多为细腻曲折,给人一种阴柔、狡诈的感觉。

6. 黄脸谱。

黄脸谱通常代表忠诚耿直的人物形象,如黄忠、马超等。

黄脸谱以深黄色为主,线条多为简洁有力,给人一种刚正不阿的感觉。

7. 灰脸谱。

灰脸谱通常代表中性人物形象,如商人、百姓等。

灰脸谱以灰色为主,线条简洁明快,给人一种普通、平和的感觉。

总结,秦腔脸谱丰富多彩,每种脸谱都代表着不同的人物形象和性格特点。

通过脸谱的绘制和配戴,演员们能够更好地诠释角色,使观众能够更加直观地了解剧情和人物性格。

希望本文对大家了解秦腔脸谱有所帮助。

秦腔生旦净丑角色分类及介绍秦腔,作为我国传统戏曲的一颗璀璨明珠,真的是让人心潮澎湃!如果你听过那优雅的旋律,肯定会忍不住想要跟着哼上几句。

不过,今天咱们要聊的可不是秦腔的曲调,而是它的角色分类。

你可能会问,角色分类有什么好聊的?其实,角色的不同可是有着各自的风格和魅力呢!那么,废话不多说,咱们直接进入主题吧!1. 秦腔角色大揭秘在秦腔中,角色可分为生、旦、净、丑四大类,听起来是不是有点像古代武侠剧的角色划分?生,代表男性角色;旦,女性角色;净,则是那些个性鲜明的男性角色;而丑,就是负责搞笑的角色。

每一个角色都有自己的特色,简直就是一幅热闹的百花园,五彩斑斓,让人目不暇接。

1.1 生说到生,首先想到的就是那些英俊潇洒的帅哥们,真的是令人心驰神往呀!在秦腔里,生的角色通常是正直勇敢的男子汉,像是义气深重的江湖侠客,或是智勇双全的将军。

他们的嗓音高亢激昂,尤其是在唱高音的时候,那一声声洪亮,简直可以震得墙壁都在共鸣。

哎呀,听着都让人想起“雄赳赳气昂昂”的感觉呢!这些角色往往承担着推动剧情发展的重任,情感丰富,个性鲜明,是不可或缺的主角。

1.2 旦接下来,咱们聊聊旦。

旦角的小姐姐们可真是美丽动人,她们的服饰通常是华丽而优雅,像是飘逸的仙女下凡。

旦角主要表现女性角色,既可以是温柔贤淑的女子,也可以是机智聪慧的才女。

她们的唱腔细腻,像是春风拂面,令人陶醉。

听她们唱起那抑扬顿挫的曲调,真的是让人心动得不行。

最重要的是,旦角的表演充满情感,时而柔情似水,时而激烈如火,简直是一出好戏啊!2. 秦腔的净与丑说完了生和旦,咱们再来看看净和丑。

有人可能会觉得,净和丑好像是搞笑角色,不如生和旦那么正经,但实际上,他们可是全剧的调味剂,缺了可不行!2.1 净净角一般是负责表现那些刚直不阿、勇猛刚强的人物,比如一些忠臣良将。

他们的脸谱通常是化妆浓重,表现得极为夸张,特征鲜明,简直就像是个大力士。

净角的声音也特别有气势,唱起戏来,那种气吞山河的感觉,真的是让人热血沸腾。

第37卷第5期兰州文理学院学报(社会科学版)V o l .37,N o .52021年9月J o u r n a l o fL a n z h o uU n i v e r s i t y ofA r t s a n dS c i e n c e (S o c i a l S c i e n c e s )S e pt .2021ʌ收稿日期ɔ2021G09G01ʌ作者简介ɔ王正强(1942-),男,甘肃甘谷人,甘肃人民广播电视高级编辑,主要从事戏剧学研究.甘肃秦腔艺术寻考王正强(甘肃人民广播电台,甘肃兰州㊀730000)ʌ摘要ɔ传衍旷久的甘肃秦腔,早在2006年就被列为第一批国家非物质文化遗产保护名录 受到各方高度重视.演艺团体恢复上演过一些甘肃传统剧目,挖掘抢救了一批独有剧本和特技表演绝活,成效显著,传承有绪.惟学术领域少有参与,演出实践与理论研究未能协调互补,从而导致对甘肃秦腔的艺术规律和艺术价值缺乏准确启认,以致将陕西秦腔和甘肃秦腔并为一谈,对甘肃秦腔的如何传承又为何传承的认识不清,一定程度上影响了这一珍贵文化遗产的精准保护㊁传承和发展.对甘肃秦腔的历史传承和艺术特点进行溯源分析,以期引起人们对甘肃秦腔的再度认知和认同.ʌ关键词ɔ甘肃秦腔;历史传承;艺术表现ʌ中图分类号ɔG 137㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀ʌ文章编号ɔ2095G7009(2021)05G0002G10E x p l o r a t i o no f Q i n q i a n g O pe r a i nG a n s uP r o v i n c e WA N GZ h e n g Gq i a n g(G a n s uB r o a d c a s t i n g G r o u p ,L a n z h o u 730000,C h i n a )A b s t r a c t :G a n s uQ i n q i a n g O p e r a h a s b e e n l i s t e d a s t h e f i r s t b a t c h o f n a t i o n a l I n t a n g i b l eC u l t u r a lH e r i t a g e p r o t e c t i o n l i s t a s e a r l y a s2006a n dh a sb e e nh i g h l y v a l u e d .P e r f o r m i n g a r t s g r o u p sh a v er e t u r n e dt o p e r f o r ms o m e t r a d i t i o n a l o pe r a s i n G a n s u ,e x c a v a t e da n d r e s c u e dan u m b e r of u n i q u e s c r i pt s a n d s t u n t p e r f o r m a n c e s ,a n d a c h i e v e d r e m a r k a b l e r e s u l t s .T h e l a c ko f p a r t i c i p a t i o n i n t h e a c a d e m i c f i e l da n d t h e l a c ko f c o o r d i n a t i o n a n d c o m p l e m e n t a r i t y b e t w e e n p e r f o r m a n c e p r a c t i c e a n d t h e o r e t i c a l r e s e a r c hh a v e l e d t o t h e l a c ko f a c c u r a t e r e c o g n i t i o n o f t h e a r t i s t i c l a wa n d a r t i s t i c v a l u e o fG a n s uQ i n q i a n g O p e r a ,s o t h a t S h a a n x iQ i n q i a n g O p e r aa n dG a n s u Q i n q i a n g a r ec o n f u s e d .T h eu n c l e a ru n d e r s t a n d i n g o f t h ew a ysa n d r e a s o n so f t h e i n h e r i t a n c e o fG a n s uQ i n q i a n g O p e r a ,t o s o m e e x t e n t ,a f f e c t s t h e p r e c i s e p r o t e c t i o n ,i n h e r i t a n c e a n d d e v e l Go p m e n t o f t h i s p r e c i o u s c u l t u r a l h e r i t a g e .T h i s p a p e r a n a l yz e s t h e h i s t o r i c a l i n h e r i t a n c e a n d a r t i s t i c c h a r a c t e r i s t i c s o fG a n Gs uQ i n q i a n g O p e r a ,i no r d e r t o a r o u s e p e o p l e 's r e c o g n i t i o na n d i d e n t i t y o fG a n s uQ i n q i a n g O p e r a .K e y wo r d s :G a n s uQ i n q i a n g O p e r a ;h i s t o r i c a l i n h e r i t a n c e ;a r t p e r f o r m a n c e ㊀㊀一㊁甘肃秦腔的历史发展1958年考古学家在甘肃清水县红堡子乡刘家沟村又发掘出两块北宋墓葬砖雕戏画.一块雕一少女,头挽双髻,身穿长衫,腰系罗裙,腰带打蝴蝶结;项挂一环形长带从左右两肩沿胸垂地;两臂左右弯曲举至头顶,双手正按发髻;下体被罗裙遮掩,裙分左右两片;两腿呈八字形叉开,作舞蹈状.另一块雕一中年女性,头部亦挽双髻;髻上横插一簪,粗大簪把露出右髻;内穿长衫,外套对开襟短衣,无衣带;右手拄一节巴木棍,左手提一个呈鼓胀状布袋,弯腰弓背,向右前侧踽踽独行.从其装束㊁表情㊁动作断定,系一中年贫妇,作乞讨表演.两块墓砖均刻有幕帐,幕帐分左右两半挂起,皱折清晰可辨,左右各有一条飘带垂下,显系戏曲角色舞台代言作场表演.尽管我们无从知晓它表演的剧目和剧种,从其表演形式上却不难辨析出,当与迄今流布于天水㊁平凉㊁陇西诸地的民间曲子小戏㊁秦腔舞台大戏演出情状分毫不爽.两块砖雕戏画被专家考定为宋神宗熙宁年间(1068-1077)之物,现存甘肃省清水县文化馆.也就是说,当杂剧在宋㊁金㊁元出现之前,甘肃陇东南地区的戏曲演出活动早就捷足先登舞台了.这两块砖雕戏2画,对研究甘肃舞台戏曲的形成和流变无疑提供了可靠的实物依据.明永乐年间(1403-1424),出现 戏子 游优 两支演员群体在溷聒吵杂的凉州街头卖技讨食的文字记载.而且距凉州百里之遥的高台县天然城(今高台县罗城乡天城村),还将其大演于祭祀悦神.只不过当时不叫 秦腔 ,而称 秦声 或 大戏 .故清乾隆时所撰«凉州志»言其 古凉州民习秦声已久,甘州亦然. 乾隆四十四年(1779)王曾翼所修«甘州府志»卷四«风俗»篇说: 乐操土风 本秦声也.西垂最尚.到了清康乾时期,全省方志相关记载更加频繁,如清康熙所撰«甘肃通志»: 靖远哈思堡旅社林立,万商纭集,城堡内外有大戏两台演出,解旅客之寂寞,活市场之交易.民间有 日进斗金 之说. 与此同时,甘肃秦腔还流入省外,对当地民间戏曲的进步发展以深远影响.清人徐珂«清稗类抄»就明载甘肃秦腔(当时中原人称其为[甘肃梆子腔]或[陇西梆子腔])传入河南开封,与当地土腔结合,促成该省民间剧种 梆锣卷 和 汴梁腔戏 的问世: 北派有汴梁腔戏,乃从甘肃梆子腔加以变通,以土腔出之,非昔之汴粱旧腔也. [1][梆锣卷]和[汴梁腔戏]正是河南梆子即今豫剧的古称.而[陇西梆子腔]一称,最早见于清康乾李绿园小说«歧路灯»①,该书第七回便有 那快头是得时衙役,也招来两班戏,一班山东弦子戏,一班陇西梆子戏 .第九五回又出现 又数陇西梆子腔,山东过来弦子戏 等语.对此,该小说校注者栾星在其第七八回757页注云: 梆锣卷,河南地方戏种名,为现今流行于华北数省的河南梆子(豫剧)的前身.是陇西梆子腔(即西秦腔)清初流入河南后,与河南土生的剧种锣戏㊁卷戏汇流(先由同台演出,继而融汇),而产生的一种新剧种. 徐珂之«清稗内钞»还将甘肃秦腔称为北派之秦腔: 北派之秦腔,起自甘肃,今所谓梆子者则指此. 乾隆末,四川金堂魏长生挟以入都,其后,徽伶悉习之.甘肃秦腔流播广远,特别是它具有针砭锐敏㊁敢肆狂瞽和善于表现男欢女爱的真实本色,曾遭到皇室官府的鞑伐禁绝.清乾隆三十二年(1767)周铣编修«伏羌县志»(今甘谷县)第十一卷 民俗祭祀 一节便载有: 每三月二十八日,城南天门山秋成报赛,唱戏敬神,于广阔之地,聚众百千,男女杂拥,日唱不足,继以彻夜,州府明令禁绝夜唱恶习. «秦州志»卷四亦有 民间祀神,禁止演戏 通例.又如道光八年(1828)张际亮«金台残泪记»载: 燕兰小谱记甘肃调即琴腔,又名西秦腔 当时乾隆末,始蜀伶,后徽伶,尽习之.道光三年御史奏禁. ②不过,秦腔并没有因官府的禁绝而消泯.清同治年间,甘肃秦腔不只以独有的剧目㊁独特的表演㊁独到的演唱㊁行腔㊁化妆并与陕西秦腔相举对,还凭藉本地演员为主体㊁本地班社为主体两大优势,开始进入兰州㊁武威㊁天水㊁平凉㊁庆阳等大中城市设 点 售票演出.为适应剧场环境和城市观众的欣赏心理,剧目也从以往庙会演出的恐怖凶杀神鬼戏,逐渐向粗犷刚烈的生净动作戏慢慢转化,各地代表演员的形成,班社之间㊁演员之间强烈竞争意识日趋见长,促成演员讲究个人声腔技术的局面.由此又形成以兰州为演地中心的中路唱派,武威㊁酒泉为演地中心的西路唱派,庆阳㊁平凉为演地中心的东路唱派和天水㊁陇南为演地中心的南路唱派,四路唱派也叫四大流派,各以身怀绝技的演员群和拥有的观众群,在甘肃形成鼎足之势,这四大流派,既在前有师承基础上脱颖而出,又在后有继承的基础上广泛传播,由此标志着甘肃秦腔达到炉火纯青而臻成熟,也将甘肃秦腔推向全盛的高峰并大范围普及传播,最终促成其足以影响社会世风和凝聚民众精神的一股强大文化力量.单就以兰州为演地中心的中路流派而言,到了十九世纪中叶,一代名宿三元官及其门徒张福庆㊁陈德胜㊁张寿容㊁陈明德㊁唐华以及须生吴占鳌㊁石娃子㊁赵二,名旦桑大嘴(大嘴娃),名丑韩鸭子等,以演生净烟火戏在兰州舞台独步天下.这类剧目,多以身怀秘诀宝器的神道人物和允文允武的侠客义士为题材,由此创造出一套独特完整的功架造型与特技表演绝活. 宁看福庆子的三鞭子,不看石娃子的一班子 民谣,正是观众赞美这类功架表演绝活的真实写照,并对甘肃秦腔的发展影响极其深远,也使兰州秦腔成为地域流派中的重要一支而发扬光大.清末民初,李富贵㊁岳德胜㊁李夺山㊁李炳南㊁郗德育等一批陕西艺人相继来甘肃搭班㊁领班㊁组班和落户,他们对兰州秦腔独特的身段功架表演所倾倒,纷纷拜师求艺,悉心研习,经过数年深自淬沥,也使自己融入兰州秦腔流派的行列.当时甘㊁陕演员常年在兰州同台献艺,形成强大的文化势力,故将其称之为兰州流派或兰州秦腔.1928年,时任甘肃省安肃区观察使的魏鸿发③,效法陕西易俗社培训学员之法,发起创办甘肃觉民学社(后易名秦剧训练班),得到当时甘肃省教育厅厅长水梓④的支持,并将其纳入省教育3厅规范教学管理体制.秦剧训练班因系官办性质,有政治靠山和经济力量,故于创办之初,不惜高薪聘请著名秦腔演员郗德育(麻子红,名须生)⑤㊁朱怡堂(紫娃,名正旦)㊁甘治民(名武旦)㊁张朝建(名小生)㊁李生财(名鼓师)等任教练,还以重金聘用京剧演员魏胜奎(名教练)㊁常双奎(名武生)㊁狄瑞林(名丑)㊁陈福禄(名武生)等专给学生教习 武把子 .旨在 铲平京㊁秦之间鸿沟,共性自当交流,个性更应发挥 之目的.尤其郗德育任教期间,为甘肃培养出了梁培华㊁黄致中㊁李益华㊁李智中㊁郜守中㊁周正俗㊁孔新晟等一批名家高才,这批郗派门徒,不仅个个成为上世纪三四十年代甘肃秦坛的中流砥柱,还使不同凡响的兰州秦腔流派发扬光大并推向历史峰巅.被兰州观众称颂为 周哥 周家 的周正俗,便是他众多门生中的佼佼者之一.周正俗(1919-1989)甘肃榆中县人.十二岁入兰州化俗社学艺,初拜花脸唐玉林,后转师于郗德育,系郗之得意门生.满师后加入兰州文化社,常为乃师郗德育以及耿忠义㊁文汉臣㊁岳钟华合作配戏.表演作风严谨,做功具有郗派风范.代表剧目有«潞安州»«伍员逃国»«烙碗计»«炮烙柱»«八件衣»等.这样看来,兰州秦腔流派也非郗德育一人独创,其中不仅有京剧教练的苦心与孤诣,更有三元官㊁岳得胜㊁李富贵乃至李云亭㊁李夺山等甘㊁陕艺术大家意匠之独运,郗德育将其集于一身,融会贯通,在传承中给予发展,并从表演㊁念白㊁服饰㊁唱腔等诸多方面使之系统化㊁定型化了.周正俗虽然被后世观众标立为兰州流派的继承者,身上却只有乃师三分之神髓,七分之走样,原因也在他学师却不囿于师,尤其唱腔和演唱,根据自己嗓音发声条件多有别出心裁的独特创造,但表演则完全尊从乃师教诲招式范本.这正是周正俗与其他郗派传人唱腔相异而功架则同的主要原因.二、甘肃秦腔的表演艺术兰州秦腔在20世纪70年代末和80年代初,还可在兰州舞台和民间 好家 身上看到文化遗存.然而到了现在,随着 人在戏在 人亡戏亡 之规律,甘肃秦腔自身的特色日渐消泯.当年笔者因工作关系,曾多次采访过周正俗㊁李益华㊁孔新晟㊁岳长中等,也从民间 好家 身上挖掘抢救了一些弥足珍贵的兰州秦腔流派唱腔,并将其邀约到甘肃人民广播电台及时录音予以贮存保留.此外,通过对甘肃秦腔和陕西秦腔多年的研究以及结合当年笔者对周正俗等人采访的点滴记忆,通过表演㊁念白㊁服饰㊁唱腔㊁脸谱来对甘肃秦腔和陕西秦腔的对照分析作番大致寻考.(一)表演兰州观众向有 看架架 的传统审美习俗,那是因为在兰州秦腔表演程式中,的确存在着许多甘所有而陕所无 的绝招绝活,这些特技,凝聚着历届陇上秦伶的苦心创造,最突出的特点是,程式立意明晰,表演精准到位,扎式干净漂亮,功到形神兼隆.其中每个动作都贯穿着阴阳相反相成的中国古代哲学思辩.比如一个 站式 ,就十分讲求 子午阴阳 ,头与身形不能共对一方;一个 双手挽花 ,总是在 欲左先右,欲右先左,欲上先下㊁欲下先上 的对立线路中运行;一个 转身 ,同样是在 头过身留㊁身过头留 的秒秒之间形成 动静 交错,体现着阴阳对立㊁中和之美的儒道哲学理念.尤其武场击乐的烘托垫打,与台容身架融为一体,即便一个眼神,一个手式,甚至一个 气口 ,都扣结得严丝无缝,自然由众多程式组合的大身段表演,就会给人们以火爆㊁干净㊁利落㊁饱满㊁精到的感官满足.凡此在周正俗㊁孔新晟等数位艺人身上程度不同地均有所体现.这也正是大批老一辈兰州观众迄今仍然为之倾倒醉迷的主要原因.现择其几种特技表演法式分加介绍.1. 亮靴底 :是穿用甘肃特制高靴,进行扎势亮相的一种独特演技,常用于生角和净角.演法是靴底扎花,走向台口,提腿于台沿,把靴底 亮 给观众,其中穿插着极为漂亮而繁难的身段 架架 扎式.值得特别一谈的是 提腿 ,虽然是陕㊁甘秦腔共有的动作程式,但各自的动作流程和表演方法却不尽相同.甘肃多为 提腿勾脚朝前 ,陕西则为 提腿蹦脚朝下 ;还有 台步 ,甘肃多为 抬脚画内圈缓缓向前移动 ,陕西则不然,抬脚动步大都直起直落.凡此勾与蹦㊁内与外㊁园与直之细别,无一不是 亮靴底 与 不亮靴底 的具体体现.2. 朝天蹬 :是以腿功赢人的演技.表演法式为:左腿 金鸡独立 ,右腿高翘过头,左右两腿与整个身躯竖成一条直线,并以手势㊁变脸辅佐,以此构成极富雕塑美的 亮相 造型.若将它用于表现将帅的下马势,特显威风;用于表现坐马持枪探察 陷马坑 ,又能给人一种单足踩蹬㊁谨慎投物问路之感.这是符合生活真实的一种艺术夸张,故具有明确立意和相对独立的观赏价值.当年郗德育最擅长表演此技,到了晚年因身体虚弱,只能以 搿腿 和 金鸡独立 代而演之,但扎势风姿仍相当漂亮.43. 鹞子翻身 :实则是三百六十度大转身 亮相 势,多用于悲壮㊁紧张的戏剧性场面.如«潞安州»金兀术破城而入,陆登决心以自刎保全民族气节,死前抱起幼子陆文龙,在言及 陆文龙啊,父的儿,快快长大,杀贼寇与为父报仇 几句念白之后,即以 三锤 击乐配合,靴底三拭剑刃,举剑拭脖,继而变脸㊁颤抖㊁摆须,笃然身转脚不转地大转三百六十度,形成 鹞子翻身 势,然后一个 硬抢背 倒地身亡.4. 三杆子 :这是以身段功和靶子功组合而成的表演特技.它的用场虽多(如«五岳图»张奎的对打,«灭方腊»宋江的激战等处),却以«潞安州»陆登盘枪救火的表演最具典型.金兀术攻破潞安州城池,火化仓库,守将陆登先将半面身子 亮 给观众,忽闻家将急报校场粮草起火,陆登急忙调转马头,直奔校场,即穿插了 三杆子 表演:先用 刺枪 向中间一扎,以示挑开拦路火堆,再分别 盘枪 向左右两挽,以示扑救汹汹燃烧的马草,此 一刺两挽 ,即为 三杆子 .其间紧相配合着漂亮的劈㊁刺㊁盘㊁挑㊁捅㊁扎等靶子功招范,和弓㊁蹲㊁俯㊁仰㊁卧㊁翻等身段表演,同时,又配以甘肃秦腔特有的双唢呐[勾腔]牌子曲伴奏,更增添了悲壮激越的战斗气氛.5. 三鞭子 :一种展示挥鞭策马的表演特技.多用于战事吃紧㊁纵马腾飞的戏剧场面.秦腔«火焰驹»艾谦传信有用:一声马嘶,弦乐起[大尖板],艾谦幕内唱毕,踏 三锤 而上,收势接唱乱弹,然后[倒四锤]至右台口,挥鞭朝马屁股连抽三鞭,同时左脚连踏三下,检场随着以上动作连放三火:起左脚,腿下放一火,转身低头,头顶放一火,再转身,一把 金钱吊葫芦 火彩腾空跃起,火随鞭而发,马随火而行,既表现出艾谦如火如荼的心绪,又映衬出火焰驹日行千里的神速,还为整个剧情染上一层浓烈的传奇色彩.与 三杆子 三鞭子 表演同时并举的便是火象描写和击乐烘托.火象描写就是前场用联套火彩描绘舞台上起火的景象.如甘肃秦腔«火烧葫芦峪»«火烧七百里»等战争中的火攻,«闯宫抱斗»中的火刑,«张文祥刺马»中的火灾,以及«关公挑袍»中的毒酒起火等等,都是特技㊁火彩㊁击乐三大绝活无缝衔接中合为一体呈现于舞台的.特别是经过三元官㊁张福庆㊁陈明德㊁唐华㊁耿忠义㊁赵福海等数代名家反复雕琢的«火焰驹 传信»,仅艾谦一出场不足三分钟的 紧抖马 表演.便是用联套火彩和专门锣鼓经形成甘肃秦腔特有的舞台表演程式,其中的要筋正是人们所称颂的 三鞭子 :在击乐 三锤 中,演员向后身打马三鞭,前场放三把 顺风火 ;抬腿,朝胯下放一把 顺地溜 ;演员大转身,由后朝前越过演员头顶再放一把 金钱吊葫芦 .这三阵火彩,表现出千里马腾空飞舞,也烘托了人物的急切心情,把舞台气氛推向高潮.甘肃秦腔«火焰驹»中 艾谦传信 之所以好看而不好学,关键在于表演㊁火彩㊁场面三者各自形成业已步入化境的完整程式套路,同时三个程式套路又融冶成不可拆卸的整体,一功不济,抑或演员(表演者)㊁前场(施放烟火者)㊁场面(武场击乐手)中的任何一方对戏剧节奏的把握即便迟钝在秒秒之间,观众就不能认同是甘肃秦腔演法而遭致排斥.作为以生净烟火戏为专长的甘肃地域流派,火彩的施放技巧要求更高.燃放火彩所用物品叫火彩纸媒.纸媒由前场(检场)自制.分干纸媒与油纸媒两种,也因之将火彩分为 干火 与 油火 两类. 干火 是将火纸折成扇状,用时点着后吹灭使成暗火,施火者将纸媒夾在食指与中指之间,火头藏在掌中.待放火时,用大拇指拨开扇状纸媒,挥手几下使成明火.另一手撮松香末置放持火纸的掌心之中.随锣鼓点按火形要求挥出手臂,松香粉末穿火而出,着火飞腾呈现特定的火彩. 油火 是将火纸拦作纸棒,浸泡于清油之中,用时点着,也夹在食指中指之间.施放程序,与 干火 同.此即 火彩 .除 火彩 外,甘肃秦腔还有 血彩 声彩 以及 耍纸幡 滚钉板 阴阳脸 打五雷碗 等多种类似之特技,而且不仅难度大,技巧高,艺术感染力很强,同时又是前有师承,后有继承,在继承中发展,在发展中不断丰富,遂成艺术精品的.但这些个性化的艺术成果,却在今天甘肃舞台上销声匿迹,因而,自也成了兰州老观众抱怨现在的秦腔不够挂味的一大审美憾事.(二)念白倘从秦腔通用的关中字调标准看甘肃秦腔念白,无疑缺少规范.很显然,这是受甘肃乡音语调影响所致.因为,大凡在甘肃秦腔史上的名伶高手,绝大部分是土生土长的甘肃人,他们平时所操持的乡音,给念白染上一层浓厚的 甘肃味 ,同时,极力又向关中字调靠拢.由此形成甘不甘㊁陕不陕㊁秦不秦㊁陇不陇的西北方音官话特殊 腔口 .兰州秦腔流派代表艺人周正俗的念白,虽然具有甘肃秦腔念白的典型性,却全然不象有些人说的 以兰州语音为规范 .事实上,他的念白(包括行腔),依然是甘陕两种语系的复杂混合体.在他念㊁唱中的人辰辙和中东辙㊁灰堆辙和怀来辙就5分得不大清楚.往往是两韵混淆来用.如 君 与 炯 臣 与 城 英 与 因 雄 与 巡 美 与 卖 愧 与 块 威 与 歪 等诸如此类的字,念唱中往往被混读.但对于兰州乡音中的变声字,如将 白 念 跛 国 念 乖 书 念 福 等等,依然按照关中语系取声.特别他还把兰州话中与普通话相同的字,均又按关中语字声予以一一纠正.如把 全 改念为 c u a n 等等.念白也夹带一些乡音字调,如周正俗在«潞安州»陆登 哥哥们,往上吊 这句白口,其中 哥哥们 就是按兰州字调将第一个 哥 字向下一滑(关中语应为高平调), 往上吊 则一转复还关中语处理,而且按兰州方音将 哥 念为几近于 国(g u o) ,类似的例证也较常见.有时又恪守陕西关中语系的规范标准.如 君臣 ,用兰州话念出时, 君 为低降调, 臣 为高降调,周仍改为关中 君 念低平调, 臣 念上扬调的字调运行规律.甘肃秦腔念白的另两个特点是音节短促,发音重浊.形成的原因有二:一是兰州话的语音本身就比较硬,吐字的音节自然也就短促;二是甘肃秦腔演员念㊁唱比较讲究施用鼻音,但由于用之过度反而导致字音的混浊.另外,甘肃念白词组分节,节奏布局虽和陕西念白大致相同,却又全然没有陕西念白快脆.念速一般比较慢.如周正俗饰陆登所念: 天哪!哎呀苍天!一时大意,未作准备,金兀术攻克城池,失却国家重地,只是这㊁这 有了! .若让陕西秦腔演员念来,必用 贯口 ,快脆得如同 竹桶倒豆子 ,一气呵成,甚而连标点符号都没有.而周则单摆浮搁,一字一板,而且每个字的顿挫抑扬也不大显棱显角,缺乏起伏和跳跃.但同样是郗派传人,孔新晟的念白则与周大相径庭,尤其«炮烙柱» 闯宫 梅伯 三本见君 的三大段白口,就用 贯口 表演将剧场气氛推向峰巅.看来,这既是兰州唱派同其他唱派念白上的不同,更是周正俗比之于其他师兄弟念白上的不足.(三)服饰甘肃秦腔和陕西秦腔的服饰基本相同,唯生㊁净所穿靴子小有区别.陕西靴子与京剧靴子很相象,虽然底帮高度不等,但靴腕与靴底中段稍宽,故多呈帮高底宽状.甘肃靴子则不然,首先底帮比陕西靴子还要高,其次靴腕很窄,靴底中段宽不过一拇指,恰似葫芦状,而且前后高度不一,靴形特显秀气玲珑,并呈帮高腕窄㊁前高后低状.这种特制高靴,出自甘肃临洮,清同光三元官以前,就一直在甘肃舞台上穿用.据说它的优点是站立省劲,行走稳当,耍技巧, 亮靴底 也非常漂亮.但须有过硬的腿功,否则是断乎穿不起来的.甘肃秦腔服饰穿戴规制,虽与陕西秦腔大同,但也存在一定的特例.如«白逼宫»之曹操,陕西穿红蟒,甘肃则穿红官衣;«辕门射戟»之吕布,陕西白靠掩白蟒或粉靠掩粉蟒,甘肃则扎黄靠;«闯宫抱斗»之梅伯,应着黑官衣,甘肃戏班则穿黑蟒等等.此外,甘肃秦腔还十分讲究服饰的整洁大方.如备受兰州观众推崇的老艺人周正俗的 三白 :即衬领白㊁靴底白㊁袖扎白,至今依然是人们的美谈,故能给观众以干净飘逸㊁洒脱利落之感.(四)唱腔甘肃秦腔的唱腔和陕西秦腔的唱腔相近且又不完全相同.相近在于板眼节奏与板式结构上,不同在于各自的旋律与旋法上.而旋律与旋法上的差异又主要集中体现在许多唱调的板头上,最明显地则集中在[尖板]头和[带板)头上.这种微妙的差异,在生㊁旦㊁净㊁丑各行当的声腔中均有不同程度的显露.有人认为,甘肃秦腔唱腔的主要特点是直腔直调,此说虽有一定道理,但又不够完全具体.因为,单就旋律的流畅性而言,甘肃秦腔的唱腔也是委婉而多曲滑.那末,为什么又能给人以这样一种印象呢?原因大概有四:一是唱调各腔节落音选用主音 5 过多过繁;二是旋律主导音型反复出现太多;三是旋2 5 律上行四度跳2 5进㊁下行五度跌落音程出现过于频繁;四是整个唱腔音域不及陕西中路秦腔那样宽广.由此便给人一种 直腔直调 的印象.不妨以须生腔«辕门斩子» 见太娘 之[尖板头]为例比较说明:先看陕西秦腔[尖板](刘易平演唱):再看甘肃秦腔[尖板](王云祥演唱):6。

秦腔的艺术特色研究作者:李昆杰来源:《戏剧之家》2019年第21期【摘要】秦腔是我国戏曲艺术的重要组成部分,具有悠久的历史,是民族戏曲艺术中最古老的声腔艺术,拥有独特的艺术魅力。

本文将以秦腔的艺术特色研究为主题,从以下几个方面进行详细的分析和探讨。

【关键词】秦腔;艺术特色;唱腔;脸谱中图分类号:J827 ; 文献标志码:A ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1007-0125(2019)21-0044-01秦腔是我国的传统文化组成部分,它的由来是基于古时陕甘宁地区的民间歌舞逐渐融入各种表演艺术发展而来的,借助秦腔这种艺术表现形式来展现出人们在生活中所产生的思想,人民群众是秦腔艺术表演的主要群体,从整体上表现出内容丰富、充实和题材广泛的特点。

同时在秦腔演唱中演员用真嗓进行演唱,表现出高亢激昂、音色浑厚豪放,甚至出现嘶吼的情况,非常利于对观众的感染,以及具有规范的脸谱,展现出秦腔的艺术魅力。

一、内容丰富在秦腔艺术的发展过程中,民间艺术工作者将自身的生活经历和思想文化融入秦腔艺术中,让秦腔艺术符合大众的审美,以生活性的秦腔内容来引发人民群众的思想和感悟。

秦腔来源于唐玄宗年间梨园著名的乐师李龟年,他本是陕西民间艺人,其所创作的歌曲具有民间所传颂歌曲的特点,受到当代人们的热爱,为秦腔的发展奠定了方向。

然后,随着朝代的更迭,更多的文人参与到秦腔作品的创作中,在秦腔艺术中融入当代文化的特点,从内容、形式等多个方面进行整合,推动了秦腔艺术的发展。

同时,秦腔作品主要以生活内容为主,如各个朝代的名人轶事、英雄传奇等艺术故事,以及人民群众日常生活的现状,除此之外秦腔还包含深化、民间故事和公案戏等内容,以精湛的演技、动人的唱腔和丰富的内容、题材得到广大人民群众的认可和追捧,与其他代表性地方剧种进行较量。

最后,在近代革命时期也产生了众多的剧目,比如《三回头》《三滴血》等,同时在新中国成立后,进一步对秦腔曲目进行整理和改编,促使秦腔艺术符合现代的审美,以及所创作的现代秦腔曲目《西安事变》《祥林嫂》《洪湖赤卫队》等,整体呈现出大量内容丰富、题材广泛的秦腔艺术特色。

秦腔,西北地方剧种。

发源于甘肃,盛行于西北五省。

秦声初现于西周,由秦人故里甘肃陇南礼县一带的民间歌舞发展而成。

最初的秦声只是击缶而歌,据传秦人非子在甘肃天水牧马时唱陇南礼县的一种民歌,后来在天水传唱开来。

因此有“秦俗好讴,由来已久。

秦人善唱秦声始于秦始皇故里甘肃礼县,周代以来在秦州天水盛行开来” 的记载。

天水有个古迹叫牧马滩,是当年秦朝放牧的地方,也是为宫廷选择良马的御所,也是当年秦始皇的先祖的古籍,秦朝的先民东移时,也把自己当时的自娱的唱腔也带到了陕西,由于秦朝的强大,以及生活的富足,人们当时的娱乐也只是击缶而歌,没有形成定势的唱腔和招势,随着一匹匹良马和天水送马人的不断的来往于天水与关中,西部的歌谣和故事被当时的聪明人编成了故事并且带进了当时的秦国.具当地的传说,当时秦穆公很喜欢听歌谣和传说,就广为搜集当时的好听的歌曲,但他都不满意,后来,有个天水的送马人叫禺餮的就把流传在天水的民间小调和说唱故事情节的说唱人,带到了当时的国都咸阳.秦穆公听了很高兴,并且经常让他们为他说唱,禺餮看见国王喜欢,就组织了一个更大的说唱团队来到了秦国,还组织聪明的说书人继续为他编唱.由于宫廷的畅行.这种不成熟的艺术也就流到了民间.公元357年,氐人苻坚于姑臧(今甘肃武威)建立前秦后,曾移氐族15万户于河西(详参吕思勉《先秦史》),从此,使其嬴氏祖籍所传“秦声”也带入该地,并与聚居河西一线之月氏、鲜卑、吐谷浑、羌等各民族音乐舞蹈逐渐融汇,这便是后来《隋书·音乐志》所载“魏太武帝平河西,得沮渠蒙逊之伎,宾嘉大礼,皆杂用焉。

此声所兴,因而改变,杂以秦声也”之因由。

公元386年,苻坚部将吕光(略阳人,即今甘肃张川、清水一带)平西还师途中,得知其主于淝水战败身亡,便在武威自立为王,这便是历史上所称的“后凉”。

吕光既成国君,不可没有伎乐。

于是,即采凉州(今武威)一脉传存的“秦声”,与西域所获“奇伎异戏”与之互鉴,制成宫廷乐舞,因该乐舞多有“秦声”、“秦姿”,故取名《秦汉乐》、《秦汉伎》,后又名《西凉乐》。

秦腔的简介秦腔的演变秦腔因其流行地区的不同,演变成不同的流派:流行于关中东部渭南地区大荔、蒲城一带的称东路秦腔(即同州绑子,也叫老秦腔、东路梆子);流行于关中西部宝鸡地区的凤翔、岐山、陇县和甘肃省天水一带的称西路秦腔(又叫西府秦腔、西路梆子);流行于汉中地区的洋县、城固、汉台区、勉县一带有汉调恍恍(实为南路秦腔,又叫汉调秦腔、桄桄戏);流行于乾县、礼泉、富平、泾阳、三原、临潼一带的称北路秦腔(即阿宫腔,亦称遏宫腔);流行于西安一带的称中路秦腔(就是西安乱弹)。

西路乱弹流入四川后,与川北的灯戏、高腔长期共处,互相融汇,又采用四川语言,便逐渐形成独具风格的四川梆子--弹戏;东路乱弹在京剧、晋剧、豫剧、河北梆子等剧种的形成过程中也起到了重要作用。

各路秦腔因受各地方言和民间音乐影响,在语音、唱腔、音乐等方面,都稍有差别。

近五十年来,东、西、南、北三路秦腔的发展趋于停滞,有被中路秦腔取而代之的趋势。

秦腔的传播秦腔的鼎盛时期在乾隆年间(1736-1795年),这个时期,全国很多地方都有秦腔班社,仅西安一地共就有三十六个秦腔班社,如保符班、江东班、双寨班、锦绣班等。

秦腔的表演形式变脸秦腔、同州梆子、西府秦腔、汉调桄桄、汉调二簧等剧种的生、旦、丑行皆有此特技。

其变法有“变脸型”和“吹面灰”两种。

变脸型:《三人头揭墓》中用此技。

揭墓贼用腰带做好套圈,一端套在僵尸脖子上,另一端挂在自己脖子上,扶起僵尸脱衣时,感情变化复杂,面部表情也随之变化。

他发现死者衣着豪华时,高兴得眼睛眯成了一条线,嘴角翘到了鼻子两侧,喜得浑身发抖。

当尸体的盖脸怕飞落,露出阴森可怖面孔时,他被吓得脖子一缩,裂开大嘴,瞪着两眼,眉毛不住地跳动。

揭墓贼为了抑制心中的恐惧情绪,忽地眉头一耸,圆鼓双眼,翘起鼻翼,眦着牙,显出凶残之相。

死者穿了七套衣服,每旋转一次尸体,就脱掉一件衣服,同时还要穿在自己身上,并要变化—次脸型。

他一时变得憨傻痴呆,一会儿又变得机智勇敢;一会儿扯长脖子,收起下巴,舌尖顶住下唇,把头和脖子拉成一体,变成又长又细的脸型;一会儿皱起双眉,缩着下颚,撅着下巴,变成两腮无肉的险恶者;一会儿又鼓起两腮,松开双肩,变成大胖子;一会儿缩着头,收起下巴,变成瘦子……形态百出,变化无穷,全靠一张脸的功夫。

耿忠义系甘谷县安远镇西城村人,早年组建了“荣泰社”戏班子,是西府秦腔的重要组成部分,长期活跃在陇原大地戏曲界。

其侄耿荣山长期担任该社社长。

耿忠义是甘肃秦腔花脸的创始人,是甘肃秦腔花脸表演的一代宗师,。

他所创的秦腔耿家脸谱在陕甘两省成为一个重要的流派而享誉陇原。

尤其在省城兰州,30—40年代演花脸戏不打耿家脸谱,戏迷就觉得不过瘾。

陕西演员来兰州演出也要学打耿家花脸和工架表演程式,这样甘肃戏迷才能接受。

耿家脸谱的独特艺术风格深受甘肃人民的喜爱,而且还形成了耿家“追星族”,他们不仅能惟妙惟肖地绘制耿家脸谱,还把耿家传统剧目中的一些脸谱画成横批张挂在饭馆墙壁上以作修饰。

另外,凉面、酿皮、甜醅等小吃摊的器物上绘制了耿家代表脸谱以作装饰。

常常在戏园门口会看到,一边品尝小吃一边欣赏脸谱一边评论演员的现象。

中国工艺美术大师闫仲雄先生专门研究耿家脸谱,并著文介绍于省内外。

1952年京剧表演艺术家程砚秋先生来兰州见到耿家脸谱后,惊喜不已,特请岳钟华彩绘十余帧携回京城。

最近有人在纪念耿派艺术家耿忠义去世60周年的文章中写到,耿忠义是甘谷县安远镇人。

本人得知这个消息后感到有点茫然,觉得咱们县里出了一位这样大的艺术家,而甘谷县确一无所知,这真有点“把豆包不当干粮”了!本人带着这个疑惑,考察了甘谷秦腔,特别是安远秦腔,从而得到安远镇是甘肃秦腔耿派艺术根的结论。

甘谷人都知道,安远是一个戏窝子,有很深的社会基础,出了好多秦腔演员,甚至在文革后县剧团重新组建的时候,安远自乐班演员就有五六个被吸收为正式的秦腔演员。

其实安远秦腔的辉煌是在解放以前,那时候安远属于通谓县管辖,她是一个文化产业比较发达的地方,不可想象的是,就这样的一个小镇,就有戏楼三四座,有秦腔戏班子两个,其中一个就是耿家戏班子。

安远只有一家姓耿的,所以说耿家戏班子就是耿忠义家的戏班子。

在耿家戏班子中有一位姓王的老艺术家,他在家中排行老五,人们尊称他叫王五爷,此人唱了一辈子戏,专攻大花脸。