黄宾虹小故事

- 格式:docx

- 大小:15.70 KB

- 文档页数:2

千古以来第一用墨大师——黄宾虹

黄宾虹(1865-1955),初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹,别署予向、虹叟、黄山山中人,原籍安徽省徽州(今黄山市)歙县,生于浙江金华,成长于老家歙县潭渡村。

近现代画家、学者,擅画山水,为山水画一代宗师,与齐白石并称“南黄北齐”。

黄宾虹价值最高的一幅作品《黄山汤口》价值3.45亿元

黄宾虹的绘画技法,早年行力于李流芳,程邃,以及髡残,弘仁等,但也兼法元、明各家。

所作重视章法上的虚实、繁简、疏密的统一;用笔如作篆籀,遒劲有力,在行笔谨严处,有纵横奇峭之趣。

新安画派疏淡清逸的画风对黄宾虹的影响是终生的,六十岁以前是典型的“白宾虹”。

六十岁以后,从新安画派的疏淡清逸,转开学习吴镇的黑密厚重的积墨风格。

以此为转机,黄宾虹开始由“白宾虹”逐渐向“黑宾虹”过渡。

1928年黄宾虹首游桂、粤,画了大量写生作品。

自此以后,黄宾虹基本上从古人粉本中脱跳出来,而以真山水为范本,参以过去多年“钩古画法”的经验,创作了大量的写生山水,在章法上前无古人。

七十岁后,所画作品,兴会淋漓、浑厚华滋;喜以积墨、泼墨、破墨、宿墨互用,使山川层层深厚,气势磅礴,惊世骇俗。

所谓“黑、密、厚、重”的画风,正是他逐渐形成的显著特色。

这一显著特点,也使中国的山水画上升到一种至高无上的境界。

黄宾虹在完成“黑宾虹”的转变后,又进行“水墨丹青合体”的试验。

用点染法将石色的朱砂、石青、石绿厚厚地点染到黑密的水墨之中,“丹青隐墨,墨隐丹青”,这是受西方印象派启发,思以将中国山水画两大体系(水墨与青绿)进行融合的一大创举。

黄宾虹用画换米“七七”芦沟桥事变后,日本帝国主认公然侵占华北,北平艺术专科学校内迁。

时任该校教授的黄宾虹,年已78岁,却留在北平,生活陷入困境,经常三餐不济。

正在危难之际,有个德州卖米人,常常在黄宾虹住地——北平石附马胡同一带兜售大米。

他的米又白又香,黄老时常光顾,日子一长便混熟了。

这天,黄老又去买大米,德州人称了五公斤,倒进黄老的米袋。

黄老往衣袋里一掏钱,谁知空空的,心中一慌,流露出不好意思的表情。

“哎哟哟,没带钱,怎么办?”黄老无可奈何地说。

“没带钱,没关系,下次再说。

”德州人毫不在意。

“那怎么行,那怎么行……”黄老两手摸着衣袋还在嘟囔时,德州人已挑着米担走了。

从此,德州人不等黄老来买,每隔八、十天就送给他几公斤大米。

黄老手头拮据,但一家人要吃饭,大米不能不要。

于是,德州人每次送大米来,黄老照例送一幅画给他,德州人也十分感激。

从此,黄老以画换米度日。

拒日伪聘任黄宾虹在北平苦度到1940年,境遇还是没有改善,经济困难,忧心如焚,不得不把心爱的名画也卖掉,以补生活之急需。

此时,黄宾虹在国际上也享有盛誉,英国人史德尼编印《中华名画集》,专程请黄宾虹作序。

日本画家田边华敬请黄宾虹为他作一幅山水画,并来函感谢,备致仰慕之意。

为此,北平文物研究会积极向日伪政府推荐黄宾虹出任北平美术馆馆长,并三番五次地来和黄老商议。

黄老尽管朝不保夕,生活处境困难,但是他对夫人说:“这和当年筹安会派谢莲荪作说客是一样的招式。

”筹安会谢莲荪是怎么回事呢?1915年袁世凯窃国称帝,派人四处笼络一批知名人士为其使用。

大画家黄宾虹在上海办画刊、编书籍,名声显赫。

这天他刚刚小憩,有人告知:北京来人,现在客厅等候。

宾虹出来一看,愣住了,原来是北京筹安会的谢莲荪。

此人他过去就认识。

“筹安会让兄弟专程来邀请宾虹赴京,共成大业,万望勿辞。

至于待遇么,北京方面将从优考虑。

”“鄙人才浅德薄,碍难从命。

”宾虹一口回绝。

谢莲荪走后,宾虹对朋友说:“谢莲荪是筹安会的人,特来为袁世凯作说客的。

青山夕照劫后余生黄宾虹在中年的时候似乎已经知道他此生将会长寿,所以从那时起他对自己一生的艺术就作了规划,在艺术的大道上,他一路欣赏风景,走得非常从容。

这看似有些玄乎的说法,通过了解黄宾虹学习传统的过程可以得到印证。

比如黄宾虹晚年曾经说过,他学习传统遵循的步骤是:“先摹元画,以其用笔用墨佳;次摹明画,以其结构平稳,不易入邪道;再摹唐画,使学能追古,最后临摹宋画,以其法备变化多。

”按照他自己的安排,进入最后一个阶段即“开始”学习宋画的时候。

黄宾虹已经是70岁左右的老人了,而他一生的艺术创作正是这个时候出现了质的飞跃。

70岁对于黄宾虹而言,仅仅是进入“中年”而已,而对于他的艺术生命来说,一生的辉煌则刚刚开始。

因此,他一生的许多重要游历是在50至70岁期间完成的。

这期间,他先后“登临山东历山,漫游了江苏的虞山、太湖,浙江的天目、天台和雁荡;又去江西,游匡庐、石钟山;入福建,游武夷;赴广东,登罗浮,游越秀;远至广西,畅游桂林、阳朔、昭平平乐。

又自湘水入湖南,登衡山,游岳麓,放舟洞庭。

”直至1932年,69岁的他出游川蜀大地,历时近一年(参阅河北教育出版社《黄宾虹》)。

而他每次出游画下的大量写生稿许许多多直至晚年才得以整理――假如一个人的大限可望,那是无论如何也不可能让自己的步履走得如此从容的。

80岁时,他才基本收住他的双足,开始在心中一次又一次地邀游他曾经游历过的山水。

今天我们见到的黄宾虹晚年大量的山水作品为纪游作品,原因即在于此。

生理生命与艺术生命支持他不断向艺术的高峰攀登,并且如同坐标的两轴将他这一时期的许多纪游作品定位在了中国乃至世界美术的经典位置上。

1948年7月,黄宾虹结束了他长达11年的北平生活南迁。

这是一次令他欣喜的回迁,毕竟是80多岁的老人了,南归之念时时袭心。

8月份,他经上海抵达杭州,选择这座他非常熟悉的文化底蕴丰厚、自然风景迷人的古老城市作为他生命的归宿地,这一年黄宾虹85岁。

《黄宾虹先生山水写生册》就是他到达杭州后创作的一本纪游精品。

情浓墨重天地宽黄宾虹是位“重量级”的山水大家,出身于浙江金华的一个书香门第,自幼攻读四书五经、诗书画印。

青少年时代就辗转求师,奠定了深厚的传统文化功底。

与其年龄相仿的齐白石比较,黄宾虹的学养、气质大为不同,其思想更具开放性。

在文人艺术上花费的工夫更大。

因此他的绘画,不像齐白石那样借助于民间及农民质朴气质而求得突破,而是将传统深化、升华,并铸成自己的独特个性,因此其“士大夫气”则明显强于齐白石。

黄宾虹异常的勤奋,从小便因严格的家教养成良好的治学习惯,青中年时期坚持练剑习武,然后按“日课”作画,这种每天必画的习惯,一直持续到逝世前。

“三更灯火五更鸡,有谁催我!”这位“早学晚熟”的大师得享大年,硬是在大量的习作中、在其修养的不断积累中获得了“悟性”,凭着坚忍不拔的毅力在一条漫长而曲折的道路上走完了最后一步,终于创出了自己的完美风格,取得了伟大的成功。

从“早学”到“晚成”,黄宾虹虽然没有惊险的富有传奇色彩的经历,也不像一般文人那样过着平稳的书斋生活。

他为人正直,意气风发地参与政治,对戊戌变法表示同情和认可,后从事革命活动遭清政府通缉出逃上海。

辛亥革命后相继居上海、北京和杭州,以书画、金石、编辑、教育终其一生。

20世纪初期,中国画遭逢西洋美术冲击,虽然黄宾虹并不反对引进西画,但他对中国画的前途更怀有坚定不移的信念,相信它能振兴,并以自己的毕生精力坚持捍卫传统,将中国绘画传统重新整合,创造出独特风格,给文人画传统一个完美的总结。

“以为中国名画既为欧美所推崇,则习欧画者,似不能不兼习国画。

由今溯古,其渊源所从来,流派之辨别,未之讲也。

一缣半楮,无名迹之真传;涨墨浮烟,尽时流之恶习。

好异者惊其狂怪,耳食者播其声施。

久假不归,习非成是,如涂涂附,自欺欺人,是盲昧古法,等于调停两可之俦,而贻误后来,甚于攻击诋诽者也。

”对于黄宾虹来说,西化不行,折中不行,其必然的前身即是到传统中寻找出路与突破口。

黄宾虹专情于传统,但他的传统是有选择的。

黄宾虹浑厚华滋,泼墨山前远近峰作者:暂无来源:《中华儿女》 2014年第16期孙聚成岑其伟大的艺术家,也有生前寂寞度过一生的心酸,尽管奔波劳累,作品等身,但仍然像一块黄金,被时代的尘埃蒙蔽。

岁月沧桑,当繁华洗尽,云开雾散,艺术的价值终被推崇,了却多少天下事,赢得生前身后名。

黄宾虹就是这样一位大器晚成的画家。

黄宾虹高寿至92岁,他在世时的画作并不受当时的主流人群认同喜爱,当时的名流这样说:黄宾虹只是个“落魄画家”。

黄宾虹临终前也曾说:“我死后50 年,我的画会热闹起来。

”黄宾虹(1865-1955),近现代画家,学者。

原籍黄山市歙县,生于浙江金华,成长于老家歙县潭渡村,初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹,别署予向、虹叟、黄山山中人等。

黄宾虹的一生在平凡中度过,并饱经困苦挫折的磨砺。

童年时代的黄宾虹已经显露出对艺术的极大热忱。

6岁时,他开始临摹家藏的沈庭瑞山水册,并师从郑珊、陈崇光等学花鸟,9岁开始学习篆刻,10岁就能做五言诗,并题在自己的山水画轴上……年轻时的黄宾虹在准备科举考试之外,最大的爱好就是诗词、书画、篆刻。

这一爱好伴随他一生,并成为他最引以为傲的事业从22岁到扬州任两淮盐运使署录事开始,黄宾虹开始了长期的职业文案工作。

1907年,黄宾虹前往上海居住达30年之久。

前20年里,他主要在报社、书局担任一些新闻和美术编辑工作,以文字工作谋生。

1937年,黄宾虹由上海迁居北平,被聘为故宫古物鉴定委员,兼任国画研究院导师以及北平艺专教授。

1948年返杭州,任国立杭州艺专教授。

著名画家李可染、林散之等皆其为入室弟子。

新中国成立后,他正式成为中央美术学院华东分院教授、中央美术学院国画研究所所长,1953年被华东行政委员会授予“人民艺术家”称号。

寂寞的文字工作,贫穷的日常生活,尽管有“落魄画家”的称谓,黄宾虹仍然能够坚守其心。

黄宾虹寓居上海时,生活颇为艰辛,他租了间陋室,屋里无任何设备,房租却一涨再涨,以致负担不起,“常因觅屋不得,为之栖栖惶惶”。

大栅栏相关的名人故事大栅栏是北京市中轴线上一座历史悠久的重要文化景观,许多名人的故事与之相关。

在这些故事中,我们可以感受到大栅栏所承载的历史与文化的重要性,以及这座古老街区的影响力。

一位与大栅栏相关的名人故事中,我们可以提及清代官员、学者文人黄宾虹。

黄宾虹是中国现代艺术名家,他出生在北京,与大栅栏有着深厚的渊源。

黄宾虹在大栅栏的一间小屋中度过了他的童年时光。

这个小屋被称为“黄宾虹故居”。

在这里,黄宾虹接受了传统文化的熏陶,他的绘画才华也在这里得到培养和发扬。

黄宾虹的作品以富有东方哲学思想的艺术手法闻名于世,他的艺术成就使他成为了中国近现代艺术史上的重要人物。

另一位名人故事中,我们可以提及中国现代文学巨匠鲁迅。

鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他在大栅栏的花市街居住过一段时间。

在那里,他写下了许多经典的文学作品,如《狂人日记》和《阿Q正传》。

鲁迅的作品深刻地揭示了当时社会的种种弊端和不公,由此引发了一系列思潮和变革。

鲁迅通过他在大栅栏居住的经历,传递了他对社会现实的观察和思考,深刻地影响了中国文学发展的方向。

大栅栏还存在许多与商贾相关的名人故事。

在清代,大栅栏是一个繁忙的商业街区,吸引了许多商贾和财富富商。

王府井的创始人王世英就是其中之一。

他是一位商贾巨头,经商精明,积累了巨额财富。

王世英的商业帝国在大栅栏达到了巅峰,对当时的北京市经济发展做出了巨大贡献。

他的商业成功为大栅栏带来了繁荣和繁华,也为他在当时的社会地位提升奠定了基础。

这些名人故事让我们更加了解了大栅栏这个地方的重要性和影响力。

通过这些故事,我们不仅可以了解历史的传承,还可以感受到大栅栏所承载的文化底蕴。

它是一个见证了众多名人辛勤努力、独特才华和伟大成就的地方。

无论是黄宾虹、鲁迅还是王世英,他们的故事都丰富了大栅栏的历史色彩,让每一个来访的人都能在这里感受到中华文明的千年智慧和辉煌。

兰茂的名人故事兰茂,一个位于广东省东部的小城市,却孕育出了许多杰出的人物,他们或者因为自己的天赋才华,或者因为坚韧不拔的毅力,或者因为对生命的热爱和追求,成为了这座小城市的名人。

让我们一起来看看他们的故事。

第一位名人:陈嘉庚陈嘉庚,广东省潮州市人,是中国近代著名的爱国人士和教育家,也是兰茂的骄傲。

他在1886年出生在一个富裕家庭,但是他并没有因此而得到优越的生活。

相反,他的父亲在他很小的时候就去世了,他的母亲则把他和他的兄弟姐妹们抚养成人。

因为家庭的贫困,陈嘉庚只能在家里自学。

但是他的母亲却是一个非常聪明的女人,她知道教育的重要性,所以她给陈嘉庚提供了很好的学习环境,让他能够自学成才。

陈嘉庚在1903年考入了广东省立中学,他的学习成绩非常出色,很快就成为了学校的佼佼者。

在校期间,他积极参加了学生运动,反对外国侵略,呼吁民族自强。

毕业后,他考入了伦敦大学,攻读工程学。

在英国,他也积极参加了反对外国侵略的活动,他发表了许多反对英国殖民统治的文章,为中国争取了国际上的声誉。

回国后,陈嘉庚创办了许多学校,他认为教育是国家的根本,只有通过教育才能让国家强大。

他的教育理念得到了广泛的赞同,他的学校也得到了广泛的支持。

陈嘉庚也是中国现代化的先驱者,他大力发展了中国的工业和农业,使中国的经济得到了很大的发展。

陈嘉庚的一生充满了传奇色彩,他是一个智慧和勇气并存的人,他的精神将永远激励着我们。

第二位名人:黄宾虹黄宾虹,广东省南海市人,是中国近代著名的画家和艺术家。

他的艺术作品以山水画为主,他的画风独特,充满了诗意和哲思。

他的作品被誉为“黄山水”,是中国艺术史上的经典之作。

黄宾虹是一个非常有才华的人,他早年就展现了他的绘画天赋。

他的父亲是一位书法家,他从小就接触到了艺术,他的绘画天赋也得到了很好的锻炼。

在他的学习生涯中,他也一直致力于艺术的研究和创作。

他的画作风格独特,他善于表现自己的情感和思想,他的作品充满了诗意和哲思,受到了广泛的赞誉。

黄宾虹,原名懋质,因生于农历元旦,又取名元吉,又因讳十世祖元吉名,改名质,字朴存。

用别号甚多,以宾虹为最。

祖籍安徽歙县西乡潭渡村,生于浙江金华。

黄宾虹一生跨越两个世纪,两种时代,最终以中国画大师名世。

而重要的是他的思考和实践,有着深刻的世纪之变的印记。

在社会激变而产生的精神文化困境以及艺术发展的诸多难题面前,黄宾虹谨守中国知识分子的优秀传统,从探索民族文化源头入手,以“浑厚华滋”即健康和平的生存理想和淳厚振拔的精神重塑为艺术创造的美学指归,数十年孜孜埋头苦干。

所以,他的成就是多方面的,绘画则集中体现了他对艺术史传统的深层热忱和洞察。

体现了他对中国画发展前景的独特见解和创造。

这一创造的意义更在于为中国画史进入现代竖起了一块新的里程碑。

同时,他的创造精神也为我们展现了一分质朴而伟大的中国知识分子艺术家在时代激流中执着、智慧的一生。

“画品之高,根于人品”,黄宾虹一生勤劳谦虚,诲人不倦。

从青年时代起,他就是一位爱国主义者,当他九十寿辰之际,华东文化部授予他“中国人民优秀画家”的称号。

宾虹大师逝世之时嘱其家属,将其收藏的古今名画2283件,铜器、瓷器、玉器及他自己的数千件作品全部赠给国家,足见先生热爱祖国之忱。

纪年农历正月初一即公元一八六五年一月二十七日子时同治四年乙丑诞生于浙江金华铁岭头。

公元一八六六年同治五年丙寅三岁。

在金华。

旧民主主义革命领袖孙文(中山)诞生。

公元一八六七年同治六年丁卯四岁。

在金华。

公元一八六八年同治七年戊辰五岁。

在金华。

公元一八六九年同治八年己巳六岁。

在金华。

“前聘汤溪邵赋清师,年六十余,为童子师。

家塾藏有《字汇》等,稍稍能检阅,粗知字有形声谊,能好问。

”(宾虹自撰年谱稿)“六岁,临摹家藏的沈廷瑞(樗崖)山水册,极得老师亲友的赞许。

”(王伯敏著《黄宾虹》)公元一八七零年同治九年庚午七岁。

在金华。

“到了七岁,识字千余。

”(王伯敏著《黄宾虹》)公元一八七一年同治十年辛未八岁。

在金华。

是年宾虹族侄崇惺授庶吉士,官闽中,绕道来金华八咏楼。

黄宾虹的全家福-----《家庆图》黄宾虹的全家福——《家庆图》今年是国画大师黄宾虹诞辰150周年。

150年前的除夕夜,1865年1月27日子时,浙江金华城西铁岭头的一户徽商之家喜得贵子,他就是黄宾虹。

黄宾虹,初名元吉,原名懋质,字朴存,后名质,号宾虹。

他的父亲黄定华(1829-1894年),字定三,号鞠如,祖籍安徽歙县潭渡村。

14岁时迫于生计,随父兄同往金华做生意,经营布店,开设“广达布总号”。

黄定华的原配汪氏早逝,续娶金华方氏为妻,即黄宾虹的生母,育有四子二女,黄宾虹为长子。

陈春帆《家庆图》百年前,摄影技术还没有在中国民间普及,照相对于一般民众而言还是一件奢侈的事,民间的肖像画师就承担着为人留影的工作。

黄宾虹家是个一家八口的大家庭,他青少年时期也没有一张全家福的照片流传于世,却有一帧画师创作的《家庆图》(见附图),可以让我们后人一窥黄宾虹家庭的风貌。

黄宾虹16岁那年,家中双喜临门:他考入金华丽正书院,又逢他父亲50寿诞。

黄定华特地请来义乌籍画家陈春帆作《家庆图》,随后让黄宾虹拜陈春帆为师,黄宾虹随陈春帆游览了义乌。

这次拜师学艺,并非纯粹是因为黄宾虹喜好绘画,而是为了学一技之长可以谋生,类似齐白石青年时拜师学画肖像,但这次学艺使黄宾虹受益无穷。

黄宾虹传世的人物画极少,他在山水画中的点景人物,笔简意足,可见人物功夫颇深,绝非率尔操觚。

《家庆图》画面中央的人物为黄宾虹的父亲黄定华,其蓄短须,着长袍,手持书卷端坐在山石之间,仪态闲适。

黄父右侧一少年即是黄宾虹,其左手持手卷,右手指点画面,他的小弟依偎长兄之侧,持手卷一端,似兄弟二人品赏图画。

父子三人身后有秀竹一丛,益增幽雅之趣。

房舍边有两个持书卷相依的童子,也是黄宾虹的弟弟。

房舍内妇人手抱小女倚窗相望,留小辫的女子偎依身旁,是黄宾虹的母亲方氏和两个妹妹。

作品布景屋宇井然,清池环抱,梧桐翠柏点缀庭院。

人物则聚散有序,各得其所。

笔墨工而不匠,设色浓淡相宜,阖家欢庆、诗画传家的祥和儒雅之气跃然纸上。

黄宾虹:笑在最后的艺术大家作者:来源:《公关世界》2019年第10期1865年1月27日,黄宾虹出生在金华。

他的父亲是一位徽商,祖籍是安徽歙县潭渡村,如今在潭渡村还存有黄宾虹故居。

故居正屋为三开间楼屋,前有低廊和小天井,黄宾虹自题为“宾虹草堂”和“虹庐”。

左廊通“冰上飞鸿馆”,屋前为小院,出左院门,为“玉森斋”,是一座三开间平房。

前院有假山石块,名“石芝”,黄宾虹常在画上题“写于石芝室”或“石芝阁”,即指此处,现辟为“黄宾虹纪念馆”,为安徽省重点文物保护单位。

黄宾虹4岁就被保姆抱在手上,看他的父亲作画,父亲有时还让黄宾虹随意涂鸦。

黄宾虹6岁时,父亲请了一位金华老经师教他读四书,父亲本人还亲自督教《说文解字》。

黄宾虹13岁回安徽歙县参加童子试被录取。

15岁就学习拳术、舞剑,会骑马。

16岁就在金华有小画家之誉。

17岁那年回歙县应试获为秀才。

这期间打下的厚实的中国文化根基,对他的一生有着非常重要的影响——特别指出的是,黄宾虹不是读死书,而是有非常好的悟性。

黄宾虹在26岁那年,全家从金华迁回老家歙县潭渡村,前后在故里潭渡村生活约30年。

退回老家的黄宾虹,跟随父亲制墨,养家糊口,继续师从名儒汪宗沂先生。

他的老师做过李鸿章的幕僚,后弃官归隐教学。

汪宗沂还有两个与黄宾虹年龄相仿的儿子,长子汪福熙善书,次子汪鞠友善画,三个小伙子意气相投,相互激活,教学相长,成为一段佳话。

黄宾虹后来还有机会帮助清代大画家黄真民的后人整理所收藏的名画,让黄宾虹有机会见到许多宋元真迹。

黄宾虹最爱新安画派的渐江,他的画清逸萧散,兼有北宋风骨,元人气韵。

那次整理中发现有两幅渐江的真迹,一幅是仿“元四家”吴镇和倪瓒的长卷,一幅是《枯木竹石》。

后来黄宾虹在画斋里待了许多天,凡自己喜爱的真迹都细细加以临摹。

黄宾虹之所以与其他艺术家不同,就是他本人有强烈的中国士的精神,包括他后来与谭嗣同的交往,以及在潭渡村聚徒教练拳术,就是希望在国家危难之际准备实力,以图大举。

黄宾虹生平事迹观后感看了黄宾虹的生平事迹,就像走进了一场五彩斑斓又充满深沉韵味的大冒险。

以前对黄宾虹只是略有耳闻,知道他是个画画很厉害的大师。

可深入了解他的生平后,那可真是惊掉了我的下巴。

这位老兄,简直就是为画画而生的。

他一生对绘画的热爱就像熊熊燃烧的火焰,从来就没有熄灭过。

黄宾虹年轻的时候,那也是个充满探索精神的小青年呢。

他到处游历,看山看水看世界。

你想啊,他背着个行囊,在山川之间穿梭,眼睛就像扫描仪一样,把那些大自然的美景一股脑儿地全装进心里。

这种对大自然的痴迷,就像是孩子对糖果的热爱,根本停不下来。

他看到那些山水,不是简单地瞧一眼,而是像要把山水的灵魂都给看穿。

我仿佛能看到他站在山脚下,仰着头,眼睛里闪着光,心里琢磨着:“这山的纹理,这水的走势,我得怎么把你们画到纸上呢?”他的绘画之路可不是一帆风顺的。

就像走在一条布满荆棘的小道上,时不时就被扎一下。

但他可没被这些困难吓倒。

他不断地尝试,不断地摸索。

有时候画出来的东西可能不被当时的人理解,就像他在说一种很前卫的语言,别人都听不懂。

可是他不管啊,依旧我行我素地沉浸在自己的绘画世界里。

这种坚持,真的让我特别佩服。

就好比大家都在走平坦的大马路,他却独自开辟了一条崎岖的小路,还坚定地走下去,他坚信自己能走出一片新天地。

而且黄宾虹对绘画的钻研那叫一个深入骨髓。

他的晚年,眼睛都不好使了,可还在画画。

我就想啊,这得是多爱画画啊,都已经看不清这个世界了,还能凭借着心中的印象和感觉,一笔一笔地勾勒出那震撼人心的画作。

这就像是一个武林高手,已经到了不用眼睛看,仅凭感觉就能出招制敌的境界。

他用自己的一生诠释了什么叫热爱,什么叫执着。

看他的生平事迹,我还觉得他特别像一个宝藏挖掘者。

在绘画这个巨大的宝藏里,不停地挖掘着更深层次的东西。

他不仅仅是在画山水的表面,而是深入到山水的内部,把那些隐藏的韵味、气质都给挖掘出来,然后用笔墨展现在纸上。

他的画就像是一个神秘的世界,每一笔都蕴含着他对大自然、对生活的深刻理解。

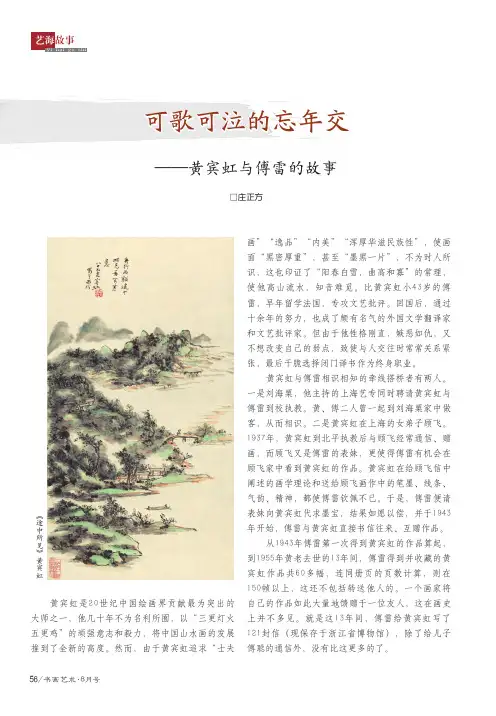

摘自中学生作文网作者佚名1、艺坛忘年两知己:傅雷(1908.4.7—1966.9.3)是我国杰出的翻译家。

黄宾虹(1865年-1955)是我国著名的画家。

他俩相识于20世纪20年代末,那时傅雷才20岁,而黄宾虹已是年近古稀之年。

在后来出版的《傅雷书信选集》中收录的216封傅雷手书中,寄交黄宾虹的就有96封。

更令人惊奇的是黄宾虹这位了不起的山水画大师,在长期不被人知后,如重见天日的稀世珍宝般闪耀出熠熠的光彩,是得力于傅雷的不遗余力的推荐。

在他俩的交往中,最突出的一件事,就是在1944年黄宾虹80寿辰时,傅雷与一些朋友为他举办的一次个人画展。

这对80岁的黄宾虹来说是第一次。

当时黄宾虹困居北京,而画展是在上海。

一切事宜均由傅雷等人操办。

傅雷还在画展的“特刊”上撰文高度评价黄宾虹。

他说,由于宾翁的概括与综合能力极强,所以一生中的发展也最多,成功也最晚,60岁左右的作品尚未成熟,直到70岁以后,才开始登峰造极。

在综合方面,宾翁是石涛以后第一人。

摘自中学生作文网作者佚名2、马克思(1818年5月5日到1883年3月14日)与海涅(1797年12月13-1856年2月17日):马克思和诗人海涅之间有着深厚的友谊。

海涅给马克思主办的《莱茵报》写稿,马克思与他一起修改。

后来,海涅创作了《西里西亚纺织工人之歌》,深刻揭露和愤怒地抨击了德意志反动统治,马克思高兴地称他为“同志”。

1845年,法国反动统治者无理驱逐马克思,马克思临行时写信给海涅道:“离开海涅使我最痛苦,我真想把您也打进我的行李之中去。

”以后,又时常询问海涅的创作和健康,并经常给海涅写信。

海涅也深深怀念马克思,记挂着马克思的安危。

摘自中学生作文网作者佚名3、毛泽东(1893年12月26日到1976年9月9日)与柳亚子(1887年5月28日—1958年6月21日):1945年期间,毛泽东多次会见国民党左派元老、南社著名诗人柳亚子先生。

柳亚子后来撰写七律诗来称赞毛泽东,并向他索句,毛泽东将自己在1936年2月所作的《沁园春·雪》相赠,柳亚子喜获绝妙的好词,立即和了一首词,并抄送在《新华日报》发表。

黄宾虹的收藏经历作者:***来源:《收藏家》2021年第10期我国历史上的书画家尤其是大书画家常常也同时为收藏家、鉴赏家,而后人也常以他们的收藏来品评他们的艺术风格和师承渊源。

值得注意的是,明清之际活跃在扬州的徽商们,也多以商人身份兼做收藏家。

他们广交文人、书画家,更倾巨资搜罗古今名迹,收藏颇为富赡。

黄宾虹即出生在这样一个徽商家庭,只是他父亲经商在浙江金华,也算不上大藏家,而他五六岁时即已开始摹刻父亲收藏的古印了。

老家歙县的诸族亲也大都有密室藏宝,少年黄宾虹每年返乡考试、省亲,观摩、临习亲戚家中所藏的古人名迹,是一大乐事。

因姻戚何芷舫、程尚斋在扬州做“盐运使”,二十岁出头的黄宾虹做了他们的“ 录事”,得以往返扬州、南京、芜湖等地求学交友。

也就是在这期间,他以做“录事”所得薪金,购得当时市面上很流行的“四王”“八怪”一路的旧书画三百余轴,开始了数量可观的第一批收藏。

今天看来,这在当时,在扬州,以他的眼光和可能性,也算是一次很自然、很恰当的选择。

在黄宾虹二十七岁那年,父亲在金华的商铺失利歇业领全家回到徽州歙县老家。

从那以后,黄宾虹开始了另一类的重要收藏——古玺印。

以当时研习金石的风气,也因了乡贤清初大藏家汪纫庵的古玺印收藏,黄宾虹从潜心搜集汪纫庵遗存和散失的玺印起,这方面的收藏结合研究伴随了他的一生。

1921年5月间,他在上海的寓所里突发了一场莫名的火灾,慌乱之中,不少宝贵的古玺印被人乘火劫去,可知黄宾虹藏印之事已名声在外。

越到晚年,他更倾心于六国玺印,认出这时期的玺印文字、书体书法丰富多采,一则可印证史籍所载或未载的姓氏、地域、官职,二则可辨书体的嬗变以及书者和刻手的风格源流。

他甚至认为这一时期的文字和书法自由烂漫,是“民学”的产物而尤其值得阐扬。

在他生前,有四种《古印谱》编纂刊行。

另有《陶玺文字合证》,是将所觅得的古印与陶范相合者一并刊出,这在当时是一种开先导的学术方式。

宾虹逝世后,其夫人及子女捐献的万件遗物中有近千方古玺印,另有手订而未及出版的大玺、小玺、图腾(肖形印)、玉印等古印释文共六册。

用画换米

“七七”芦沟桥事变后,日本帝国主认公然侵占华北,北平艺术专科学校内迁。

时任该校教授的黄宾虹,年已78岁,却留在北平,生活陷入困境,经常三餐不济。

正在危难之际,有个德州卖米人,常常在黄宾虹住地——北平石附马胡同一带兜售大米。

他的米又白又香,黄老时常光顾,日子一长便混熟了。

这天,黄老又去买大米,德州人称了五公斤,倒进黄老的米袋。

黄老往衣袋里一掏钱,谁知空空的,心中一慌,流露出不好意思的表情。

“哎哟哟,没带钱,怎么办?”黄老无可奈何地说。

“没带钱,没关系,下次再说。

”德州人毫不在意。

“那怎么行,那怎么行……”黄老两手摸着衣袋还在嘟囔时,德州人已挑着米担走了。

从此,德州人不等黄老来买,每隔八、十天就送给他几公斤大米。

黄老手头拮据,但一家人要吃饭,大米不能不要。

于是,德州人每次送大米来,黄老照例送一幅画给他,德州人也十分感激。

从此,黄老以画换米度日。

拒日伪聘任

黄宾虹在北平苦度到1940年,境遇还是没有改善,经济困难,忧心如焚,不得不把心爱的名画也卖掉,以补生活之急需。

此时,黄宾虹在国际上也享有盛誉,英国人史德尼编印《中华名画集》,专程请黄宾虹作序。

日本画家田边华敬请黄宾虹为他作一幅山水画,并来函感谢,备致仰慕之意。

为此,北平文物研究会积极向日伪政府推荐黄宾虹出任北平美术馆馆长,并三番五次地来和黄老商议。

黄老尽管朝不保夕,生活处境困难,但是他对夫人说:“这和当年筹安会派谢莲荪作说客是一样的招式。

”

筹安会谢莲荪是怎么回事呢?1915年袁世凯窃国称帝,派人四处笼络一批知名人士为其使用。

大画家黄宾虹在上海办画刊、编书籍,名声显赫。

这天他刚刚小憩,有人告知:北京来人,现在客厅等候。

宾虹出来一看,愣住了,原来是北京筹安会的谢莲荪。

此人他过去就认识。

“筹安会让兄弟专程来邀请宾虹赴京,共成大业,万望勿辞。

至于待遇么,北京方面将从优考虑。

”

“鄙人才浅德薄,碍难从命。

”宾虹一口回绝。

谢莲荪走后,宾虹对朋友说:“谢莲荪是筹安会的人,特来为袁世凯作说客的。

”“那你打算怎么办?”朋友问。

“助纣为虐,不是君子所为。

”黄宾虹对袁世凯称帝深恶痛绝,南社不少社员——革命志士就死在袁氏及其爪牙手下。

现在日本帝国主义统治下,作为日伪政府的北平美术馆馆长,他更视若粪土,不屑一顾。

夫人若婴问:“先生作何打算?”

“坚辞不就。

”黄老走到画室,挥笔画梅花一幅,题诗曰:

烟云富贵,铁石心肠。

耐此岁寒,以扬国光。

拒日寿宴

1943年,黄宾虹年已八旬,原打算吃碗寿面,喝杯寿酒,就算祝寿了。

由于他的知名度高,朋友、弟子争相祝寿,海内外友好人士纷纷函电祝贺。

上海傅雷、裘柱常、顾飞发起,由张菊生、陈叔通、李拨可、王秋眉、邓秋枝、高吹万等联名,在上海宁波同乡会举办《黄宾虹先生八秩书画展》,并印《黄宾虹山水画册》及“特刊”,遥祝先生寿诞。

北平名画家齐白石首先送来贺件,内封一幅《蟠桃图》,以祝贺黄宾虹君80初度;北平友人傅沅叔、郭啸麓等发来请柬,内称:“设宴北海,为黄宾虹君祝贺80寿。

”黄公渚、溥心畲、寿石工等在东四二条蛰园摆宴为先生称觞。

一时,黄老的信函电文往来不绝,他忙得不亦乐乎。

突然接到日本人来函,拆视之,内云:“为了共存共荣,特为黄宾虹君举行庆寿大会。

”黄老不胜气愤,将函件弃之于地,对若婴说:“北海和东四二条两处都是好友,我们自应全家赴宴;日本人举行的所谓‘庆寿大会’不能参加。

”

若婴同意,即按照吩咐行事。

然而日本人三番五次催促,说:“寿堂已布置就绪,客人也已请好,特派车来接。

”这是日本人利用黄老威望,收买人心的把戏。

黄宾虹始终回避、推托,拒不参加。

在那个艰难的年代,黄老坚守“青山则无衰老可忧”的信念,隐晦地告诉朋友:“祖国不会亡”,他更在山水画中,寄托无限爱国之情,所谓黄宾虹“八十岁以后大突破”,他只要闭目思索一下,就会“胸贮五岳,神来笔下”。

说起来也许你不相信,在所有的假冒伪劣商品中,艺术品造假可以说是所有造假行当中最出类拔萃的。

因此,当你一旦拥有了一些艺术珍品,千万不能轻易脱手,比如交给寄卖行代售,或寄存在某位朋友处,这都做不得,因为过上一段日子你再去看该物品时,说不定已经狸猫换太子了。

我有一位朋友,他的教训可谓是刻骨铭心,现将他的故事讲出来,相信对大家都会有所启迪。

他祖父解放前曾在旧政府里供职,喜欢收藏字画,曾传下来几件名家字画,其中有一幅黄宾虹先生的《山水》立轴。

因我朋友对收藏字画兴趣不大,且老字画放在家里又较难保存,于是我朋友就打算将这幅黄宾虹的《山水》立轴出让掉。

有几家古玩商店闻讯曾派人上门来给这幅画估价,都估得太低,当时最高开价是三万五千元,最低的只有一万多元,我朋友隐约知道这幅画的行情大约在5~6万元左右,因而就没出手。

之后的一年半载里,尽管也有人偶尔上门来看货,但始终没有人出过合适的价钱。

后经朋友辗转介绍,他和一个开古玩店的老板认识了,老板得知他手上的字画尚未出手,便很热心地给我这个朋友出主意,说你把这幅画放在我店里寄售,出售后,老板提成百分之十。

我朋友觉得这方法不错,当即表示同意,商定结果这幅画的底价是6万元。

很快半年多过去了,这幅画放在店铺里也还是没卖掉,老板说很抱歉,他有事要去外地一段日子,暂时关店歇业,于是就把这幅画还给了我朋友。

转眼间两年又过去了,以后又通过一家拍卖公司介绍,我朋友认识了一位书画鉴定专家,他请专家上门来估价并鉴定这几件名家字画,结果令我朋友大惊失色,专家说其它几件字画是真品,这幅价值最高的黄宾虹先生的《山水》立轴是仿品,是近几年制作的,仅值二三百元。

我朋友说你别搞错,这是祖上传物,放在家里至少有几十年了,怎么会是近年来的仿品。

听我朋友这样一说,专家又认真地察看了一遍,然后一一指出这幅画新在哪儿。

我朋友顿时傻眼了,一个人闷坐了老半天也搞不明白,放在家里至少有几十年的老字画怎么就成了新仿品?这里面肯定有问题,但不知问题究竟出在哪儿。

过了几天,我朋友又另请一位专家看了,结果还认为这幅画是新仿品。

最后经友人提醒,我朋友才想起了那个古玩店老板,这幅黄宾虹先生的《山水》立轴放在他那儿寄售有半年多,会不会被他仿制掉包了?前前后后仔细一想,问题肯定就出在这个老板身上。

我朋友当初由于轻信了所谓的朋友,使这幅当年就价值5~6万元的名家字画(如放到今天,这幅画的价格更高)被人轻易掉了包,这个教训真是太惨痛了。

彭浦。