专题一二汉代儒学

- 格式:ppt

- 大小:16.19 MB

- 文档页数:32

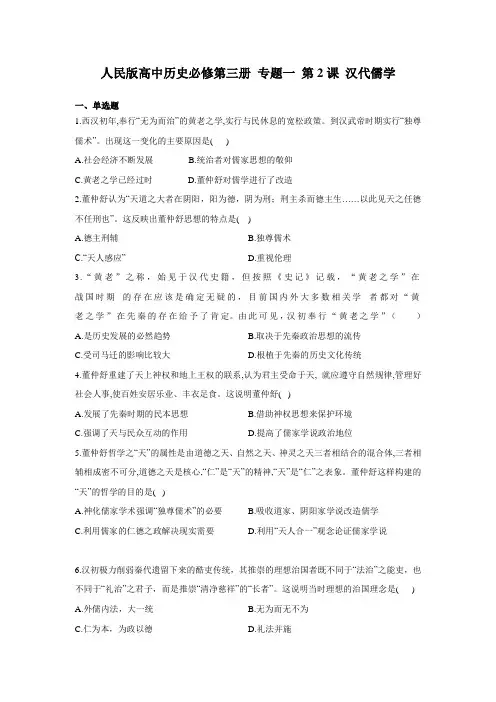

人民版高中历史必修第三册专题一第2课汉代儒学一、单选题1.西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。

到汉武帝时期实行“独尊儒术”。

出现这一变化的主要原因是( )A.社会经济不断发展B.统治者对儒家思想的敬仰C.黄老之学已经过时D.董仲舒对儒学进行了改造2.董仲舒认为“天道之大者在阴阳,阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生……以此见天之任德不任刑也”。

这反映出董仲舒思想的特点是( )A.德主刑辅B.独尊儒术C.“天人感应”D.重视伦理3.“黄老”之称,始见于汉代史籍,但按照《史记》记载,“黄老之学”在战国时期的存在应该是确定无疑的,目前国内外大多数相关学者都对“黄老之学”在先秦的存在给予了肯定。

由此可见,汉初奉行“黄老之学”()A.是历史发展的必然趋势 B.取决于先秦政治思想的流传C.受司马迁的影响比较大D.根植于先秦的历史文化传统4.董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天, 就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒( )A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用D.提高了儒家学说政治地位5.董仲舒哲学之“天”的属性是由道德之天、自然之天、神灵之天三者相结合的混合体,三者相辅相成密不可分,道德之天是核心,“仁”是“天”的精神,“天”是“仁”之表象。

董仲舒这样构建的“天”的哲学的目的是( )A.神化儒家学术强调“独尊儒术”的必要B.吸收道家、阴阳家学说改造儒学C.利用儒家的仁德之政解决现实需要D.利用“天人合一”观念论证儒家学说6.汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( ) A.外儒内法,大一统 B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施7.西汉儒家董仲舒借自然现象来解释社会政治衰败的结症,如,人君为政不宜于民,“天”就会降下“灾异”以“谴告”人君。

二 汉代儒学课后篇巩固探究一、选择题1.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70多年后汉武帝刘彻强行罢黜“黄老、刑名百家之言”。

这种文化政策的变化实际上反映了( )A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突,国家实力增强,但仍面临着严重的社会危机。

如王国势力日益膨胀,土地兼并严重,匈奴为患,这些都威胁着西汉的稳定。

要解决这些问题,必须加强中央集权,采取积极有为的政策。

故选B项。

2.《汉书·儒林传》中载:“自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄……百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。

”材料表明汉代儒学地位的迅速提高主要得益于( )A.汉政府的大力提倡B.儒家学者对儒学的发展C.儒家学派重视教育 D.研习儒学的知识分子增多“自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄”,可知由于政府的大力提倡,儒学的社会地位提高,故A项正确;儒家学者对儒学的发展在材料中没有体现,故B项错误;儒家学派重视教育是通过政府的提倡和支持实现的,故C项错误;研习儒学的知识分子增多是儒学发展的表现,不是原因,故D项错误。

3.自汉朝“独尊儒术”后,孟子本应在孔子之后,享尽尊崇。

但是孟子却一直得不到统治者的重视。

汉武帝、唐太宗等几代盛世王朝的帝王都曾祭拜孔子,孟子则如空气般被忽略掉了。

这主要是因为孟子的思想( )A.代表人民的利益和立场B.不利于君主专制的加强C.批判和否定君主专制D.提出了“仁政”学说,如“仁政”学说,虽然在一定程度上有利于维护民众的利益,但其代表的是统治者的立场与利益,也没有否定君主专制,故排除A、C、D三项。

孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想把人民放在第一位,国家其次,君在最后,这不利于君主专制的加强,故B项正确。

第2课汉代儒学一、选择题(1~10题为基础达标题,11~15题为能力提升题)1.“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。

”这反映了董仲舒的( )A.大一统思想B.天人感应思想C.君权神授思想D.无为而治思想答案 B解析董仲舒提出天人合一,宣扬君权神授的思想,此外为了限制君主暴政,提出天人感应,要求统治者实行仁政。

本题题干材料强调上天通过自然现象警告君主要实行仁政,故选B。

2.董仲舒提出“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”。

该观点( ) A.确立了儒学的独尊地位B.主要体现“天人感应”的理念C.为君主受命于天提供了理论保障D.直接结束了各派思想平等的局面答案 C解析材料的大意是“上天赋予人以本性,具有善良的本质而不能成为善良的人,于是上天为他们创造了一个王,来教化人为善,这就是上天的本意”,董仲舒是在借天意来构建君权理论,为君权寻找一个无上的、不可辩驳的理由,这为君主受命于天提供了理论保障,故C 与题意符合。

3.(2017·宿迁高二期末)“儒学神学化,儒家某某化,孔子教主化的进程,为封建统治找到了较为理想的意识形态。

”这一历史现象开始于( )A.春秋战国B.西汉C.宋代D.明清答案 B解析儒家学派的创立者是春秋时期的孔子,孔子的思想在诸国争霸和社会变革的时代并未受到太多重视,故A项错误;汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,从此儒学确立了在政治上的统治地位,故B项正确;宋代出现了理学,故C项错误;明清时期,明清之际的进步思想家对理学进行了反思、批判,为儒学的发展变革注入了新的活力,故D项错误。

4.(2018·启东高二检测)汉武帝推崇“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的是( )A.实现思想的大一统B.便于与民休息,社会稳定C.加强君主专制中央集权D.尊重学术思想自由发展答案 C解析汉武帝采纳董仲舒的主X“罢黜百家,独尊儒术”,根本目的是用思想上的统一来巩固政治上的统一,故选C。

第二课汉代儒学(儒学的兴起)第一篇:第二课汉代儒学(儒学的兴起)第二课汉代儒学(儒学的兴起)▲阅读内容“‘焚书坑儒’批判”、“东汉太学生议政运动”、“科举制的文化影响”、。

▲基础知识一.罢黜百家 1.背景:(1)中国的“ ”局面得到巩固,政治体制大致定型;(2)以为主题的文化共同体基本形成;(3)儒家思想逐渐被统治者确立为思想;(4)初年,起用儒学之士,并向其咨询治国方略; 2.过程:董仲舒建议皇帝倡导儒学,实践,推行,养士求贤等;其“ ”思想得到汉武帝的认可;在汉武帝时代,完成了罢黜百家、提升儒学地位的文化体制和文化政策的转变。

3.评价:(1)消极:结束了各派学术思想的局面,扼制了的自由发展;(2)积极:地位上升,对于民族的进步有积极意义;也有利于巩固中央集权,打击地方割据势力。

二.太学的出现 1.太学的创立:(1)创立者是;性质是培养人才的官立学校。

(2)意义:是儒学教育和的标志;带动了积极向学的风气,有利于文化的传播;改变了权贵的情形。

2.地方教育系统建立:时期,除了建立太学外,令各郡国建立学校。

▲问题提升1.儒家思想能获得独尊地位的根本原因是什么?直接原因是什么?根本原因是自身顺应时代需要不断改革完善。

直接是统治者的推崇。

2.材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。

结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(4分)(2)强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

3.董仲舒在《春秋繁露》中说“且天之生民非为王也,而天立王,以为民也。

故其德足以安乐民者,天予之;其足以贼民者,天夺之。

”其目的是什么?有何作用?君权神授天人感应。

君主权力受天制约,限制君权,防止暴政。

宁都中学2018级高二历史必修三导学案(专题一第二节汉代儒学)[课标要求]汉代儒学成为正统思想的史实[重点难点]重点:理解儒学在汉代的兴起及其发展对中国传统文化的影响难点:科举制度的产生与发展几个问题形成客观的评价[教学准备] 多媒体教学、分析法、归纳法、讲述法预习案(自主学习)知识点一背景(春秋战国——秦朝儒家思想的地位演变)1.春秋战国时期,经过孔子、孟子、荀子的创立和发展,早期儒学在社会上很有影响,称为显学。

2.秦朝,“”,使儒学受到压制,儒学走向低潮。

思考:战国和秦朝文化氛围有何不同?原因何在?战国:百家争鸣:各国纷争,尚未形成统一的中央集权的国家,学术氛围较宽松秦朝:国家完成统一,建立了专制主义中央集权制度,为巩固统一,必须加强思想控制(1)原因:①秦朝统一后,并建立了制度,文化成为的附庸②儒生,游士引用儒家经典,圣贤言论,批评时政,不利于秦朝的统治。

③导火线:关于与之争。

(2)概况①焚书:焚书的范围:六国的历史记载+私人收藏的书+严禁私下谈论+严禁私藏禁书不焚的书:②坑儒:警告文化人(3)评价:①实质:文化专制政策②积极:在当时是必要的,有利于加强思想控制,一定程度上维护统治③消极:ab、使儒学走向低潮 C、受到主流文化的批判知识点二兴起的表现A:罢黜百家,独尊儒术——儒家思想成为封建社会的统治思想1.原因:(1)现实的需要:汉武帝时期,需要加强中央集权,维护国家的统一。

(2)用人政策:汉武帝起用“贤良文学”的儒生,担任官职,以备咨询治国方略(3)个人发挥:董仲舒对儒家思想进行发挥——新儒学,使其更适应专制主义中央集权的需要,其建议得到采纳。

、针对中央集权的需要,提出“”和“”b、针对加强君权的需要,提出“”与“”c、针对土地兼并的现实,发挥“”:轻徭薄赋d、针对为人处事标准,提出“”心态:既要维护君主的权威,加强中央集权,又要限制君主暴政。

思想根源:继承儒家“仁政”学说,又吸收法家加强君主专制中央集权思想特点:外儒内法2.影响:(1)确立了儒家思想的地位(2)结束各学派的局面(百家争鸣局面彻底结束),扼制了(3)起用文学儒者参与国家大政(4)政府对思想、文化、教育的重视,推动了的进步。